ヌーベル・キュイジーヌ

ヌーベル・キュイジーヌとは?

ヌーベル・キュイジーヌ(Nouvelle cuisine)とはフランスの料理スタイルのひとつで、フランス語で「新しい料理」という意味である。フランス料理の歴史を見ると、何度かヌーベル・キュイジーヌと呼ばれる料理が登場しており、旧体制の料理スタイルに対して、新しい時代の革新的な料理スタイルが登場するたびにこの名称が用いられてきた。

フランス料理について詳しい人であればヌーベル・キュイジーヌと聴いてすぐに思い浮かぶのは、1970年代にフランス料理界を席巻した料理スタイルのことだろう。このヌーベル・キュイジーヌは、軽く繊細で、斬新な盛りつけ方を特徴としていた。またバターやクリームの使用量を極限まで抑えており、健康にも十分に配慮した料理でもあった。こうした今までとは異なる新しいスタイルの料理が、一時期フランス料理界を席巻したのである。

当時のヌーベル・キュイジーヌを代表するシェフたちは、ポール・ボキューズ、アラン・シャペル、トロワグロ兄弟、ミシェル・ゲラール、ロジェ・ヴェルジェ、レイモン・オリヴェらである。彼らは新しい料理の担い手としてメディア等に盛んに取り上げられるようになりセレブリティ・シェフの先駆者となった。

1970年代のヌーベル・キュイジーヌ

ヌーベル・キュイジーヌを語る際に欠かせないのは、料理評論家のアンリ・ゴー(Henri Gault)とクリスティアン・ミヨ(Christian Millau)の二人である。彼らが発刊したレストランガイドの「ゴ・エ・ミヨ:Gault et Millau」は、このような新しいスタイルの料理を盛んに取り上げ、当時のシェフたちに共通した特徴的な料理を「ヌーベル・キュイジーヌ」と名付けて世界に広めていった。彼らは『ゴ・エ・ミヨ:1973年10月号』で最初に、ヌーベル・キュイジーヌがどのような料理なのかを定義している。これは「ヌーベル・キュイジーヌ十戒」とも呼ばれるひとつの規範となり、当時のシェフたちに大きな影響を与えることになった。

(左)クリスティアン・ミヨ:Christian Millau

(右)アンリ・ゴー:Henri Gault

その後、ヌーベル・キュイジーヌ十戒(ヌーベル・キュイジーヌ定義)は多少更新されたことから、幾つか多少異なるヴァージョンが存在するが、基本的にはどれも同じ内容である。今回は1983年にアンリ・ゴーとクリスチャン・ミヨーが出版した『Les grandes recettes de la cuisine légère』に掲載されている10のヌーベル・キュイジーヌの定義を引用しておく。

1. 無用の複雑さを排する

2. 調理時間の縮小

3. 市場の素材の尊重

4. メニュー品目の縮小

5. マリネ,ジビエなどの長期熟成の廃止

6. あまりにも濃すぎるソースの拒否

7. 地方料理への回帰

8. 現代の技術革新への興味

9. 食事療法用料理の研究

10.たえざる創造

以下、このヌーベル・キュイジーヌ十戒の意味するものが何かについて解説を加えることにしたい。

1. 無用の複雑さを排する

19世紀の料理人アントナン・カレームから、20世紀初頭のオーギュスト・エスコフィエまでの期間に築かれた料理は、高級フランス料理(オート・キュイジーヌ:haute cuisine)の系譜にある。このような伝統に基づいた料理は、足し算の料理だと説明できる。音楽で例えるならば交響曲のように様々な楽器の音色を加えることで、ひとつの楽曲として調和を生み出す手法である。つまりオート・キュイジーヌは複合的な味わいが統合され、ひとつの皿の上に表現されるというところに妙味と特徴があった。

これに対してヌーベル・キュイジーヌは、そうした複雑性を廃して可能な限りシンプルであることを追求した。これを音楽で例えるならば、室内楽のような音楽編成であり、もっと言えば東洋的というか日本的な短音だけで演奏される音楽ということも出来るだろう。つまり諸要素を組み上げて複雑に構築するというアプローチではなく、諸要素を削ぎ落してシンプルに素材の味そのものを引き出そうとする方法である。

ヌーベル・キュイジーヌを語る際によく引き合いに出されるのが日本料理の影響である。こうしたシンプルさは確かに日本料理から取り入れられた手法であり、こうした逆発想の料理アプローチは驚きと新鮮さをもって当時のフランス料理人たちに迎えられた。日本料理の研ぎ澄まされたシンプルさを彼らは理解し、それをフランス料理の手法に応用し始めたのである。「複雑さを排する」ということは、単純化するということではない。その本質は日本料理と同様に、素材そのものの特徴を引き出すことなのである。

2. 調理時間の縮小

ヌーベル・キュイジーヌは、過度に仕込みの時間をかけ過ぎないよう戒めている。これは時間を削減して簡単な料理にするという意味ではない。それまではひとつの料理に2~3日を要することが普通に行われており、そうした複雑な下ごしらえによって素材の味そのものが失われ、人工的な調味による料理となってしまっていたのである。こうした方法を戒めるという意味で「調理時間の短縮」ということである。

また同時に、火を入れ過ぎないということも重視されるようになった。かつて魚には完全に火が通ることが良しとされていたが、ヌーベル・キュイジーヌでは中骨周辺にまだピンク色が残るような火入れが行われるようになった。これは「正確な火入れ:キュイッソン」が重視されるようになったことを意味しており、火入れの方法で、部位ごとに異なる食感や味わいを引き出すことが行われたのである。

火入れに関するわたしの思い出は、古典料理を研究したアラン・サンドランスのもとで学んだ、アラン・パッサールのレストラン「アルペーシュ」を2000年に訪問した時のことである。その時に出た料理は、シンプルにラディシュとオマール海老が薄切りされて薄い層になっており、それらはゆるくトロミのある甘酢のようなソースで和えられていた。口にするとラディシュの食感と、オマール海老が近しい食感になるように火入れされており、明らかにそうした効果を狙った方法で調理されたものであることに大きな驚きと感銘を受けたのを今でも鮮明に思い出す。こうしたシンプルで火入れの妙で食べさせる料理は、やはりヌーベル・キュイジーヌに由来するものであったとわたしは感じた。

ヌーベル・キュイジーヌを期にフランス料理で蒸すという調理方法が良く用いられるようになる。蒸すという調理方法によって食材には繊細な味が残され、また消化を良くするという効果が得られるからである。油で炒めるといった加熱方法よりも、蒸すことで素材の味を十分に引き出せるだけでなく、より健康的な料理を可能にしたのである。蒸すことは中国の調理方法を参考に導入されたが、ここにもヌーベル・キュイジーヌの東洋からの影響を読み解くことが出来るように思える。

3. 市場の素材の尊重

防腐剤を加えて大量生産された在庫食材を調理するのではなく、シェフは日々早起きして市場に出向き、自らの目で新鮮で安全な素材を見極め、それをその日のうちに調理して提供すべきであるというのが「市場の素材の尊重」の趣旨である。

近年物流の大幅な進歩によって、短期間に遠くの産地から新鮮な食材を調達できるようになったが、それでも新鮮な食材に対する目利きの能力がシェフには求められているはずである。

毎日、市場に顔を出して沢山の食材を見ていると、当たり前のようにどれが良い食材で、どれが買うべきではない食材かの見極めが瞬時に出来るようになってくる。こうした労を惜しんで他人に任せていると、本当に良い食材を手に入れることは難しくなるはずである。それはいくら信頼のおける仲卸から食材を仕入れていてもである。わたしは魚市場の仲卸で長年アルバイトをしていたが、仲卸会社は、良く市場に顔を出して食材を吟味するうるさい目利きのところには優先的に質の良いものを卸していた。それに対して市場にも来ないような買い手のところにはそこそこの品質のものしか卸さない。実は市場で何を買い付けるかというところで既に料理は始まっているのである。

「市場の素材の尊重」の薦めは、新鮮な食材を在庫なく使い切るという趣旨であるが、それ以上に、食材を扱う業者との関係性や、またそうした関係を築くことで優先的に良質の食材を確保することが出来るという利点があることも理解しておくべきだろう。

4. メニュー品目の縮小

かつてレストランメニューには膨大な数の料理が掲載されており、客の注文に応じてどのような料理でも提供することが高級店であると思われていた。しかし料理数が増えるごとに、かなりの数の食材の在庫をかかえることになる。こうした在庫は、次第に鮮度が落ち、これらが結果的には食材ロスに繋がっている。つまり料理数の多さは、大量の在庫を抱えなければならないことと、食品ロスというリスクを伴なうものであり、こうした余分の経費が高額な価格として上乗せされることになる。

これに対してヌーベル・キュイジーヌは、なるべくメニューの品目を少なくし、その日の素材を新鮮なうちに使い切って料理してゆこうという考え方である。そのためにメニューに掲載する料理数を減らし、在庫も食品ロスも出ないようにしている。在庫が無いと言うことは、毎日、食材を市場で調達するということであり、必然的に「3.市場の素材の尊重」とも関連してくることになる。

5. マリネ、ジビエなどの長期熟成の廃止

肉は腐りかけが美味いという人がいる。確かにある程度寝かせることで、肉は柔らかくなり旨味が増すようになる。しかしヌーベル・キュイジーヌでは、過度に肉を寝かせたり、マリネ液に漬け込んでおいたりすることを禁止している。なぜなら腐敗の境界線まで長期間肉を寝かせるためには、かなりの香辛料を必要とするからである。中世では、腐敗を隠すため料理に高価な香辛料がふんだんに使われていた。しかしワイン、オイル、スパイスなどを加えたマリネ液に数日間漬け込む、腐敗を防ぐ為の過度の調味は時代遅れのものだとしてヌーベル・キュイジーヌは否定している。

ヌーベル・キュイジーヌでは、肉は適度な熟成をもって直ぐに調理され、香辛料などを過剰に用いることをしないのである。こうした過去の調理方法を拒否することにより、より衛生的で不健康ではない食材を料理には用いるように薦めている。

腐敗と熟成(発酵)はどこが異なるのだろうか?

実はこの両方は基本的に同じ状態である。腐敗は意図しない雑菌が付着して腐敗が進んだ状態のことを言い、熟成(発酵)は意図した菌だけが付着し(あるいは無菌)コントロールされた状態で長期保存することを言う。これによって旨味が濃くなり、美味な食材に成長させることが出来るという訳である。

科学がまだ進んでおらず、菌の種類や働きが良く理解されていなかった時代は、腐敗と熟成は紙一重であった。よって長期熟成する肉には過度の香辛料を加え、腐敗を隠すことが行われていたのである。こうした不健康な食材、さらにはそうした食材の選択と調理をヌーベル・キュイジーヌは禁じたのである。

6. あまりにも濃すぎるソースの拒否

ここで言う濃いソースとは、古来あった「濃く茶色いソース」と「濃い白色のソース」のことである。具体的に言うと、濃く茶色いソースとはフランス料理で古典的なソース・エスパニョルのことである。日本の洋食ではデミグラスソースを良く用いるが、これはソース・エスパニョルを半分になるまでさらに煮詰めたものである。

白色のソースの方は、古典的なソース・ベシャメルなど小麦粉やチーズなどを多量に使用して長時間かけて作る濃いソースのことであり、ヌーベル・キュイジーヌはこれらのソースを拒否している。

ヌーベル・キュイジーヌがこれらのソースを拒否する理由は、このような古典的ソースは濃厚過ぎるため、素材のもっている本来の味を覆い隠してしまうからである。よってこうしたソースの代わりに、肉の出し汁(フォン)や魚の出し汁(フュメ)、生クリーム、ヴィネガー、レモン汁、トリュフ、フレッシュな生の香草、さらにブール・ブラン(バターソース)を用いるよう勧めているのである。

また古典的なソースは健康にも弊害があるとした。なぜならばソースが濃厚過ぎると胃に負担をかけることになるからである。ヌーベル・キュイジーヌは健康志向であることから、こうしたソースの使用を拒否している。

例えばヌーベル・キュイジーヌを牽引した代表的なシェフのベルナール・・ロワゾーは「水の料理:キュイジーヌ・ア・ロー」を提案した。ロワゾ―はかつての重く濃厚なソースを廃して、さらりとした健康的なソースの料理を提供することで、美味しさと健康を両立させようとしたのである。そしてこのような考え方はヌーベル・キュイジーヌの目指すところと一致しており、現代フランス料理でもこうした考え方やアプローチの仕方は一般的になっている。

7. 地方料理への回帰

特にパリの高級レストランでは、高価な食材を用いたり、高度なテクニックを用いたりする料理が提供され、そのような料理こそが高級料理(オート・キュイジーヌ)には必要だとして絶対的な評価を得ていた。しかしヌーベル・キュイジーヌでは、そうした高級料理から排除されてきた、郷土料理や家庭料理に眼を向けるよう提案している。なぜならばそこには高級料理にはない、単純さ(シンプルさ)が宿っているからである。

他の項目と比べるとヌーベル・キュイジーヌは明らかにシンプルさを追求する料理であることが読み取れるが、「地方料理への回帰」という方向性からも、ゴテゴテとした虚飾の部分を料理から排除し、素朴な素材の味そのものを味わおうという姿勢が見られる。

8. 現代の技術革新への興味

伝統的な厨房には保守的な料理人が多く、新しい技術に対しては排他的な風潮があった。しかし厨房機器の近代化が進み、ミキサー、自動回転ロースト機、皮むき器などの導入によって調理時間の効率化が図られるようになると、ヌーベル・キュイジーヌは積極的にこうした新しい技術を取り入れることを推奨した。これによりスピーディに、かつ衛生的な調理が行われるようになったのである。

当時注目された新しい技術が冷凍である。冷凍にすると食材の品質が低下するためこの技術の導入をためらう風潮があった。しかしポール・ボキューズは「傷んだ生よりも新鮮な冷凍」を良しとし、冷凍技術を積極的に活用するようになったのである。

冷凍技術の活用と言うと「3. 市場の素材の尊重」と矛盾するように思われるかもしれないが、この条項の主旨はあくまでも新鮮な素材を使って料理するということである。そういう観点からすれば、ポール・ボキューズのように冷凍技術を使い分けることもまたヌーベル・キュイジーヌの目的に叶った方法である。

9. 食事療法用料理の研究

昔はある程度肉付きが良いぐらいが健康的とされていたが、現代の健康的な体形は変化し、贅肉をそぎ落とした痩身体形を基準とするようになった。このような価値観の変化にともないクリームやバターを大量につかう料理ではなく、脂肪分を極力減らした、健康的で美味な料理が求められるようになったのである。

ヌーベル・キュイジーヌは正にそのような料理の方向性を目指しており、新鮮な料理食材を用いるだけでなく、ソースを軽くし、低カロリーにすることで体への負担を減らした。また同時に野菜を中心としたメニューにすることで健康的な体形を維持するための料理を推し進めた。

三つ星レストランのシェフ、ミッシェル・ゲラールは「ラ・ヌーベル・キュイジーヌ・マンスール」というダイエット料理をメニューに載せ、食べて痩せる美味しい料理を提供している。

10.たえざる創造

ヌーベル・キュイジーヌは定石に疑問を投げかけ、それらを打ち破ろうとする創造的な試みであった。こうしたクリエイティビティは斬新で美しい盛付けにおいて表現されたと言えるだろう。しかしそれはあくまで表面的なものでしかなく、真の意味で創造的であるためには本質的な部分、つまり料理そのものにおいて新しい試みがなされていなければ全く意味を為さない。

ヌーベル・キュイジーヌの料理として良く知られている代表的なものは、ポール・ボキューズの「スープ・オ・トリュフ」である。これはトリュフのスープの上面にパイをかぶせて焼き上げたもので、1975年にエリゼ宮で開かれた午餐会でつくられた料理である。他にもアラン・サンドランスの「フォアグラのキャベツ包み蒸し」も有名な料理として挙げられる。また帆立貝にオレンジなどの柑橘系のソースを組み合わせた料理は、ヌーベル・キュイジーヌ全盛期にステレオタイプのように盛んに作られていた。このような今までにない食材の新しい用い方もヌーベル・キュイジーヌを特徴付けていたと言えるのかもしれない。

ヌーベル・キュイジーヌが残したもの

ヌーベル・キュイジーヌが大流行を始めた1970年代当時、フランスのシェフたちはこれに乗り遅れまいとして必死にヌーベル・キュイジーヌの料理の真似をしていた。当時は目新しくてもてはやされたが、飽きられるのも早かった。ヌーベル・キュイジーヌは廃れ、1980年代の中頃になるとジョエル・ロブション、アラン・デュカス、ピエール・ガニェールらが始めた「キュイジーヌ・モデルヌ」という、フランス料理の古典および伝統技法を土台に新しい技法を融合させた料理スタイルが主流となっていった。

ヌーベル・キュイジーヌは既に過去の料理スタイルになってしまったが、新規性や創造的であろうとする取り組み、また料理素材に対する新鮮さの重視、健康的な料理の追求は、現代の料理にも引き継がれている。そういう意味ではヌーベル・キュイジーヌはフランス料理史におけるひとつのターニングポイントであったことに間違いはないだろう。

1990年代から2000年代にかけて、分子ガストロノミーが料理界で注目されるようになった。こうした料理における化学的なアプローチや、最新の機器を用いた調理方法の導入などは、ヌーベル・キュイジーヌでの試みの延長線上にあるものと考えることもできそうである。

2003年にわたしがピエール・ガニェールを訪れた頃は、ちょうど科学者のエルヴェ・ティスと共同でメニューを開発していた時期であり、ウェブサイトには化学式などが並び、レストランのピエール・ガニェールのサイトなのかを再度確認し直した記憶がある。出された料理も「冬野菜の三皿」といって自身で好きな組み合わせで混ぜて食べるものや、魚にチョコレートのソースを合わせたものだった。また魚に赤ワイン、肉に白ワインをマリアージュさせるという変則的な料理だったことも強く記憶に残っている。

また2009年に東京で開かれた「料理サミット」に参加した際に、ジョエル・ロブションが科学者のブルーノ・グソーとのプレゼンテーションを行なっていたが、これも分子ガストロノミーとしての流れがあったからであろう。実際のプレゼンテーションでは卵に温度計を差し込んでの低温調理が披露されていたが、温度計が途中で抜けグダグダでちょっと笑ってしまった記憶がある。

ヌーベル・キュイジーヌをある程度は土台にして、分子ガストロノミーもフランス料理のシェフたちが積極的に取り入れる調理方法に発展したように思われる。ただ潮が満ち引きするように、料理の流行にも急進的な時代の次にはバランスを取るかのように保守的で古典的な要素が復活するもので、今では分子ガストロノミーの流行も去り、また従来の昔からあるフランス料理の価値が見直されている。

ヌーベル・キュイジーヌが始まった理由

ヌーベル・キュイジーヌが始まったのは、1970年代のフランス各地のシェフたちが一様に同じような新しいスタイルで料理を作り始めていたからである。これを「ゴ・エ・ミヨ」が取り上げてクラスター化したことで、料理界におけるひとつのムーヴメントであるかのように認知され広がっていった。

こうした経緯でヌーベル・キュイジーヌが流行を始めたのは間違いないのだが、わたしは、このように新しい料理の気運が高まった理由を、社会的な背景と合わせて読み解くことも出来るのではないかと考えている。一般的に挙げられている理由に、第二次世界大戦で食糧が十分でなかった時代の反動で、ヌーベル・キュイジーヌのような新興の料理が生まれたとする意見があるが、わたしはこの説に賛同してはいない。なぜならヌーベル・キュイジーヌが戦後30年は経過していること。さらにそうした飢餓感の空白を埋めるためならば、何もわざわざヌーベル・キュイジーヌのような新規性のある料理を求める必要はないはずだからである。むしろそうした人々は旧来からある濃厚でしっかりとした古典的な料理を求めたのではないだろうか。

ヌーベル・キュイジーヌのような革新的な料理を求めたのは、グルマンのなかでも比較的年齢層の若い人々だったのではないかと考えられる。なぜなら高齢の人々は保守的であり、味の分野において特にそうした傾向が強くなるからである。これまで自分たちが食べて来た料理のスタイルや味を大きく変えようとするヌーベル・キュイジーヌに対しては、当然ながら何らかの拒否反応のようなものがあったはずである。

それに対して若い層の人々は、旧来から根強くはびこる権威主義的な者に対して拒否反応をもっていたはずである。これは料理に対してだけではなく、一般社会や政治に対しても同様のスタンスをもっていたものと思われる。こうした人々は新規性や、これまでにない新しい料理や味を求める人々であり、こうした顧客がヌーベル・キュイジーヌを支えていたように思われる。

ヌーベル・キュイジーヌの始まりにおいて言及されることはあまりないが、わたしはヌーベル・キュイジーヌの始まりにはフランスで1968年に起きた「五月革命」が大きく影響しているのではないかと考えている。「五月革命」とはパリ大学ナンテール分校で始まった革命運動で、学生を中心としながらも労働者、大衆を巻き込んだゼネスト(ゼネラル・ストライキ)とデモ活動に発展した。当時のフランスの若者層は、「五月革命」を通して権威的な旧体制に対して抵抗したのである。

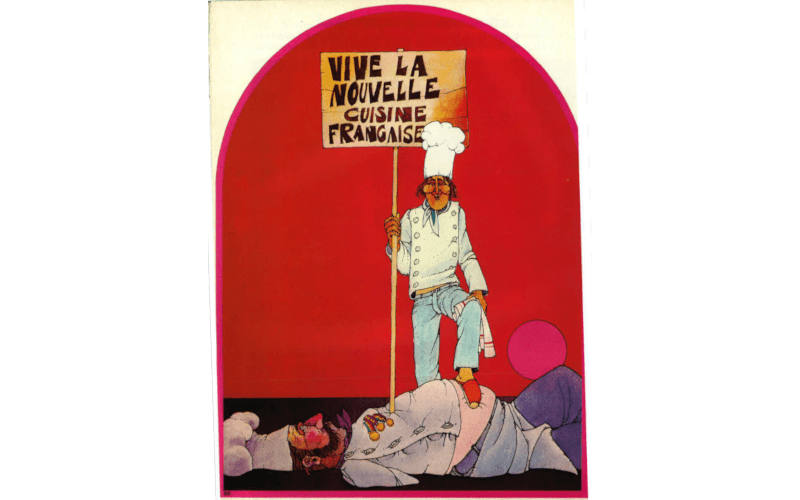

このような「五月革命」を通して広がった社会的な価値観の転換は、後の時代にも大きな影響を残した。それは料理の世界においても同様で、こうした若者を主体とする新たな価値観は料理に対しても反映されることになり、これがヌーベル・キュイジーヌを生み出すきっかけのひとつとなったのではないかと考えるのである。その事は『ゴ・エ・ミヨ:1973年10月号』に掲載されたヌーベル・キュイジーヌ十戒と、そこに示された挿絵に如実に表れていると言って良いだろう。

挿絵には、勲章を付けたでっぷりと太った権威的象徴とも言えるようなシェフを、若く痩せたシェフが踏みつけている様子が描かれている。手には「Viva La Nouvelle Cusine Francaise:フランスのヌーベル・キュイジーヌ万歳」の看板を手にしており、旧体制の料理を、ヌーベル・キュイジーヌが打ち負かしたように描かれているのである。

この挿絵からも分かるように、ヌーベル・キュイジーヌの担い手は、伝統的な料理を守る保守的で高齢になっていた権威的なシェフではなく、若手のシェフたちであったことが理解できる。実際に1973年にヌーベル・キュイジーヌの筆頭にいたポール・ボキューズで当時40代半ば、トロワグロ兄弟も同年代で、その後に40歳のミッシェル・ゲラールが続いていた。アラン・サンドランスやアラン・シャペルは30代半ば、ベルナール・ロワゾーはまだ20代前半であった。

こうした若手のシェフたちが、当時のオート・キュイジーヌに対抗するかのように作り出したのがヌーベル・キュイジーヌだったことを考えると、1968年の「五月革命」を背景とした社会的な価値観が大きな影響を与えたことを無視する訳にはいかないように思えるのである。当時、権威主義的で絶対的とされてきたオーギュスト・エスコフィエに由来する高級料理に反旗を翻すようにしてヌーベル・キュイジーヌは若い層のシェフを中心に広がっていったのである。

ヌーベル・キュイジーヌを広めたアンリ・ゴーとクリスティアン・ミヨもまた、同じような価値観を有する世代だったといっても良いだろう。1973年当時、彼らもポール・ボキューズと同じく当時40代半ばであり、しかも新興のグルメ評雑誌『ゴ・エ・ミヨ』を創刊したばかりであった。しかしすでに『ミシュラン・ガイドブック』は高い評価と権威あるグルメ評価として有名であり、『ゴ・エ・ミヨ』はミシュランとの差別化を図ることで、新たなポジションを見い出さなければならなかった。

評価を行う際に、ミシュランは覆面調査員がレストランを訪問し、基本的には何時、誰が評価しているのか分からないようになっている。これに対して『ゴ・エ・ミヨ』は評価員が事前に立場を告げ予約して訪問する。これはミシュランとの違いを出すための方法であると同時に、そのレストランのもっている最高のポテンシャルを引き出して評価するには適した方法だと言える。いずれにせよ、『ゴ・エ・ミヨ』はこうした評価方法を採用することでミシュランに対抗しようとしたということになる。

こうした新興の『ゴ・エ・ミヨ』がヌーベル・キュイジーヌを積極的に取り上げて高く評価したということも重要なポイントである。古典的で権威的な料理に対抗するような、若いシェフを応援したことには、『ゴ・エ・ミヨ』が感じていたミシュランに対するアンチテーゼのようなものが込められていたからではないだろうか。

このようにヌーベル・キュイジーヌを見てゆくと、シェフという料理の作り手においても、またそれを評価するメディアの『ゴ・エ・ミヨ』においても、その根底には評価の定まった絶対的な存在を否定し、それによって新たな創造性を獲得しようとしていたことが分かってくる。こうした前世代的な権威に反対する姿勢に、当時の「五月革命」が大きな影響を与えたことは容易に想像することが出来る。

こうした観点からヌーベル・キュイジーヌを見てゆくと、当時の権威的な「食」に対抗するという点において、若い世代のシェフたちと、新興の料理メディアの利害に共通するものがあったことが分かる。こうした双方の関係がヌーベル・キュイジーヌの根底にあり、若い料理評論家が積極的に取り上げたことで拡大したムーヴメントだったとも読み解くことも出来そうである。後年、アンリ・ゴーはヌーベル・キュイジーヌという名称を付けて、これを盛んにメディアで盛り上げたことを後悔していたという。実際にヌーベル・キュイジーヌの料理は、短期間のうちに廃れてしまったし、かつてヌーベル・キュイジーヌ(新料理)と呼ばれたその多くは、今では古典的料理とさえ言われ定着してしまったものすらある。

ファッションに流行があるように、料理にも流行とその衰退がある。ヌーベル・キュイジーヌは正にそのような浮き沈みの激しい料理スタイルだった。興味深いことにフランスのヌーベル・キュイジーヌは1970年代が最初ではない。そもそものヌーベル・キュイジーヌは、1740年代に提唱された料理スタイルに対する料理論争にまで遡ることが出来る。であるからして、まずは1740年代の料理スタイルを知らずして、1970年代のヌーベル・キュイジーヌの根本を語ることは出来ないのである。よってここからは1740年代に遡り、最初のヌーベル・キュイジーヌがどのようなものだったのかについての考察を述べることにしたい。

1740年代のヌーベル・キュイジーヌ

歴史は繰り返すというが、ヌーベル・キュイジーヌもまた過去に興隆した料理スタイルの名称の焼き直しでしかない。ここまで1970年代のヌーベル・キュイジーヌについて解説してきたが、これはあくまでも前段階でしかなく、実はここからが、わたしが本当に解説しようとするヌーベル・キュイジーヌの方である。

ヌーベル・キュイジーヌについて尋ねられると、わたしは「1740年代のヌーベル・キュイジーヌのことか? それとも1970年代のヌーベル・キュイジーヌのことか?」を確認するようにしている。共にフランスで興った料理スタイルであるが、両方には230年間もの隔たりがある、しかしながらこの両方には構造的に似通ったところがあるのもまた事実であり、そうした類似性もここで説明することにしたい。

ヌーベル・キュイジーヌ論争

1970年代のヌーベル・キュイジーヌには賛否両論があったが、1740年代のヌーベル・キュイジーヌにはもっと激しい賛否両論があった。その論題は単なる料理に関する是非だけに留まらず、料理を通した文明史観にまで発展し、多くの知識人たちが料理を巡って論争を繰り広げたのである。時代は啓蒙思想の最中であり、旧来の知識体系から、新しい知識体系への移行が急速に進められた時代でもあった。実はこうした料理を巡る論争には、旧来の保守的な知識人たちと、進歩的で急進的な知識人たちの、価値観や思想を巡る覇権争いが背景にあったことも見過ごすべきではない。

こうした論争はヌーベル・キュイジーヌという料理が登場したことが引き金となって始まった。1739年に当時のヌーベル・キュイジーヌに関する重要な書が2冊、ふたりの料理著述家によって出版されている。ひとつはムノンの著した『Nouveau Traité de la Cuisine』第1巻 ・ 第2巻である。ムノンはヌーベル・キュイジーヌの推進に積極的であり、1742年には『La Nouvelle Cuisine』という、タイトルそのものが「ヌーベル・キュイジーヌ:新料理)」という書籍を出版する。このムノンという料理人の事績については「ムノン」の項を参照して頂ければ幸いである。

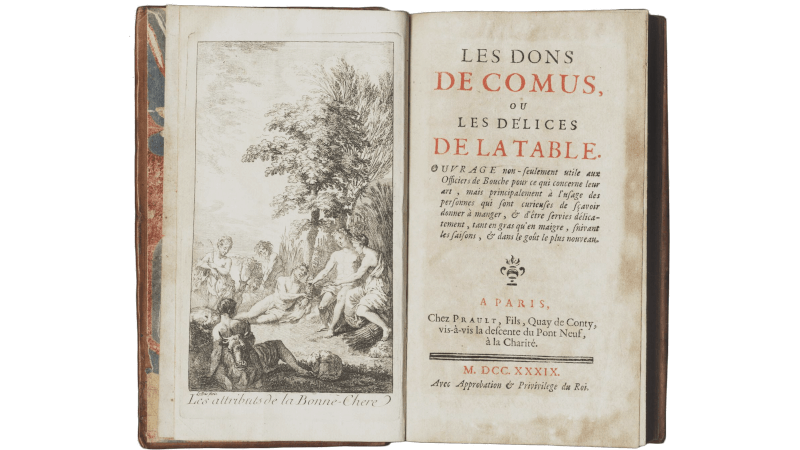

そしてもうひとつは フランソワ・マラン(François Marin)が1739年に出版した『コーモスの贈り物』である。『コーモスの贈り物』の正式なフランス語書名は『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table』であり、これを日本語タイトルにすると『コーモスの贈り物 あるいは食卓における悦楽』ということになる。実はこの料理書の序文こそが、正にヌーベル・キュイジーヌ論争の主戦場だったのである。

1739年に出版された初版本と、1740年に出版された第二版の両方には、小論文が序文として掲載されており、ヌーベル・キュイジーヌと、旧来の料理がどのように異なっているのかが歴史を基に説明されている。しかしこの序文には記述者名がなく、ともするとフランソワ・マラン自身が書いたかのようになっている。しかも実際に序文の内容を確認するとシラクソースについての説明部分で、この序文の筆者は「わたしの本にはシラクソースと呼ばれる非常に流行しているソースの作り方が書かれて...」と述べており、序文は本文筆者のフランソワ・マラン自身のものであるかのような体裁が取られている。

しかし、書誌学者のジョルジュ・ヴィケール(Georges Vicaire)が1890年に出版した『美食文献目録』(Bibliographie gastronomique) p.284 - p.285のなかで、これを書いたのはイエズス会士のピエール・ブリュモワ(Pierre Brumoy)と、ギョーム・イアサント・ブージャン(Gullame Hyacinthe Bougeant)の二人であるとしている。つまり実際は彼らがゴーストライターとして序文を書き、フランソワ・マランが序文も記したような体裁にしたという訳である。この事実は、新料理:ヌーベル・キュイジーヌというものが、知識人にも、さらには神学者によっても論じられるような学術的な要素を当初から抱えており、その論題が単に料理にとどまるものではなかったことを意味している。

『コーモスの贈り物』序文

『コーモスの贈り物』は、当時の料理論争を理解する上において、非常に重要な部分なので、問題となった序文を以下に掲載しておくことにしたい。

【 Les Dons De Comus:コーモスの贈り物 】序文

料理は、必要や喜びのために発明された他のすべての芸術(技術)と同様、人間の天才的な才能によって完成され、それが洗練されて繊細さを有するようになった。私はここでその始まりの歴史を語るつもりはないので詳細は述べないが、初期の人類の生活は、アメリカの人たちの生活に似ていたに違いない。彼らの所有物は生活必需品に限定され、余分なことを考えず、ただ自然の欲求や本能、または気候によって得られる様々な生産物の他には何にも喜びを見出してはいなかったことだろう。しかし古代の人々の調理方法は進歩し、文明国では料理もまた技術の進歩と歩調を合わせて顕著なものとなった。アジアでは食卓の豪華さと繊細さをアッシリア人とペルシャ人が発祥させたが、これらの民族がこれほどまでに贅を尽くすことができたのは気候の良さが少なからず寄与していたことに間違いない。

歴史家はその後の人々の質素な生活を賞賛しているが(クセノフォン・サイロペディア)、いつも人々はクレソンだけを食べていただけでなく、味覚の喜びと快楽に対して飽くなき追求をしていたことが分かっている。ギリシャ人は、あらゆる芸術を完成させ、あらゆる快楽を洗練させることができる天才であったため、食卓の楽しみを無視することはなく、その料理人は歴史上でも有名となった。

しかしスパルタ人は例外である、なぜなら彼らの共同体の食事からは、繊細さと余分なものは厳しく追放されていたからである。彼らが知っていた唯一の調味料は、運動と食欲だけであり、厳格さとシニカルさに貫かれていた。彼らは黒いスープ(jus nigrum)を食べていたとの記録があるが、これはウサギの内臓で作られたものだった。さらに彼らの厳格さは、食べ物の性質や質よりも、その調理方法の簡便さにあらわれている。ひとつの例を挙げておくと、あるスパルタ人が買ったばかりの魚を調理してもらおうとしたところ、店の主は、チーズ、酢、油が必要だと告げた。するとそのスパルタ人は「もし味付けが必要であったならば、その魚は買わなかっただろう」と答えたという。

それに対してアテネ人はギリシャ人の中で最も官能的であったことに間違いない。わたしの記憶違いでなければ「最も繊細な肉は最も小さな肉であり、最も精巧な魚は最も小さな魚である」というアテネの美食家の有名な格言がある。

ローマ人は、ギリシャ人の文化に磨きをかけ、ギリシャ人の味をすべて受け継いだ。ローマで人気のある料理人は大抵ギリシャの出身であり、全世界の戦利品で豊かになった征服者たちは、繊細さと壮大さ、豊かさを料理に結実させた。イタリアに建設されたギリシャの都市、ナポリ、タラント、シバリスはいずれも美味な料理で有名な都市であり、食卓に喜びをもたらす優れた料理は、恐らくこれらの都市からカプアやローマにも伝わったのだろう。ギリシャ人の独創的な料理技術は、ローマの豪華さを輝かせることになったが、やがて世界を支配するようになったローマ人たちは、すぐに彼らの巨匠を上回ることになった。

食卓の豪華さはローマの最も豊かな財産を飲み込み、アビス (Fabius Gurges) と呼ばれる著名な浪費家、アピシウス、ミロといった著名な放蕩者たちは、過剰な美食と洗練によって不滅の存在となった。特に「ルクッルス」の食への飽くなき浪費と官能性については、今日ではとても信じられないようなことが記録されている。彼の食卓は莫大な富によって維持されており、膨大な支出によって賄われていた。彼はナポリ近郊の海辺に美しい家を持っており、ヨーロッパ、アジア、アフリカが提供する肉や魚などの希少なものを、いつでも豊富に手に入れることが出来たのである。『プルターク英雄伝』には、彼の贅沢をよく特徴付けるエピソードが収められている。ある時、病気だったポンペイウスは、医者からツグミを食べるようにと命じられた。しかし当時は季節外れの夏だったため、ツグミは政敵のルクッルスの家でしか見つけることはできなかった。ポンペイウスはルクッルスにそれを請うことをしたくなかったので、医師に「ルクッルスが官能的でなかったのならば、自分(ポンペイウス)は死ななければならないのか」と言ったとされている。

教皇たちの食事は言うまでもなく豪華なものとなり、それを求めるあまり、ローマの歓楽と氾濫がどれほど過剰なものになっていたのかは、度々制定された食事に関する贅沢禁止法(ファニア法)から推測することができる。また、肉やその他の食べ物の消費量を一日あたり一定量に規制する法律も公布された。(コルネリア法)

またカトーの言葉を信じるなら、ローマでは魚が牛一頭よりも高く売られるようになり、淡水魚(コイの一種)を7000エキュで購入する者がいたほど過剰になっていたことから、食料の価格を定める法律も制定されたのである。最後に、客の数さえも規制する法律(オルキア法)があり、一定の費用を超えた者に対するファニア法の罰則が、食事の提供者と招待客の双方に課されることになっている。

このように法外な価格になってしまった特定の食材は、法律によって規制や禁止されていたことから、その代わりにキノコやトリュフ、高級ハーブなどの食材を使う習慣が始まるようになった。恐らくラグーの起源はこれに関係しているのではないかと考えられている。いずれにせよ、外国から多大な費用をかけてこうした食材や香辛料が輸入されるようになり、贅沢さが増すようになったことは確かである。古代ローマの風刺家は、こうした食材に対する激情を鮮やかに描いている。「リビア人よ、耕すのはそこそこにして、トリュフを送ってくれ。それならばトウモロコシは自分たちのものにしておいても良いから」

こうしたテーマに立ち入り過ぎるならば、序文の範囲を超えてしまうことになるだろう。現代人は、ギリシャ人やローマ人からあらゆる芸術を手本にして学んできたが、それは料理についても同様であり、古代にその多くを負っているのは驚くべきことである。「ペトロニウス」の『トリマルキオの饗宴』を注意深く読むだけでも、現代人がローマ人から多くのものを受け継ぎ、これを完成させたと納得できるはずである。(Macrob. l. 3. chap. 13)

古代の作家は、ローマで教皇が謁見した日に行われた素晴らしい宴の描写を残している。その順序は驚くべきもので、多かれ少なかれ、今日の私たちが提供する食事の方法と同じである。我々はローマ人の料理を超えることができたのだろうか? これを判断するには証拠が必要であり、それは学術的な領域に踏み込むことになるため、私の職業はそれに適しているとは言えない。しかし一般的な観点から古代と現代を比較考慮するならば、その贅沢さはほぼ同等だと言っても良いだろう。現代のルクッルスたちは、古代の豪華さに比べてほとんど何も欠けたところはない。ローマ人たちは主に豊富さと希少性を追求しており、おそらくこの2つの点では、我々は彼らに劣っている。しかし我々は芸術性と多様性においては彼らを越えたと言えるだろう。

イタリア人はヨーロッパ全体を洗練させ、彼らこそがフランス人たちに料理を作る方法を教えたのである。わたしはここで、祖先と現代の我々の生活を比較することや、過去と比べて料理がどのように進歩したのかを詳述することはしない。我々もローマ人と同様に、食事の支出を節制する法律を持っていたが、現代のある著者の指摘(『Essai sur la nature du commerce en général. Traduit de l'anglois』)にもあるように、かつて我々の祖先の時代には贅沢品だったものが、今では一般的になり、我々にとってはもはやそれらは贅沢品ではなくなってしまっている。よって王たちが節制するために出した古い法令を根拠に、我々の祖先の方が現代よりも優れた食品を得ていたと結論付けることは出来ない。フランスは、2世紀以上も前(16世紀)から美食で既に知られていたが、控えめに言っても、現在ほど美食が洗練され、繊細な味付け、清潔さによって提供されるようなことは過去にもなかったはずである。よって今日ではプロの料理人や美食家の間で、キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)とキュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は明確に区別されるようになっているのである。

古い料理はフランス人がヨーロッパ中に広めたもので、20年も前には一般的に行われていたものである。キュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は、キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)を基礎としているが、簡素で無駄がなく、装飾的でもない。しかもその種類は多様性に富んでおり、整然としたものなのでより高い技術が問われている。キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)は複雑かつ計算しつくされた料理である。これに対してキュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は化学であると言っても良い。現在の料理人にとって、科学とは食品分析、消化、栄養素の抽出である。よってより軽く栄養度の高い液体を抽出し、複数の味がしっかりと感じられるように、それらを配合し、調和させることが重要なのである。それは画家が複数の色を混ぜて、オリジナルで調和のとれた色の配合をするようなものである。様々な味を組み合わせることで、繊細かつ味覚に訴える味わいを作り出し、すべての風味を和合させることが必要なのである。

わたしには健康について、現代料理が古典料理より優れているかの判断はできない。もしこの問題を扱うとしても、わたしの立場は医師と美食家の中間であることから、前者とは関係を持つことを望まず、後者の意見も尊重しなければならない。料理がその技術によって生命を短縮してきたのだという非難があるが、それでも料理全般を正当化することは、私にとってそれほど難しいことではないように思われる。

医者はソースをつくるシェフに対抗することしか考えていないと言われるが、両者を和解させることは不可能なのだろうか? それとも食物の種類、質、調理法、あるいは食物の乱用や過剰摂取が、食物に悪意を持たせているのだろうか? 味覚の優れた人の寿命は、他の人のそれよりも必ず短いのだろうか? 私は経験上、このような問いには少なくとも賛成と反対の両方の答えがあるのだと考えている。

しかし、食卓の楽しみを台無しにするような急性疾患は誰のためのものか。官能的を残酷に罰する不屈の痛風。また古代ギリシャ人の風刺作家(サモサタのルキアノス)が、独創的に「病気の女王」と呼んだ痛風という病がもたらされるのはなぜか。実際には不摂生による影響の結果が痛風なのだが、不当にも何の変哲もない料理という芸術が、いつもその問題の原因として非難されるのである。有名な医師のM. Hequet(『消化に関する論文』)は、ほとんどの病気が消化機能の欠陥によるものであることを示している。それでは料理人の本来の目的とは何だろうか? それは、肉料理の下処理と調理によって消化を容易にし、胃の機能を促進することである。そのため料理人は固形の食物から抽出して、それを人工的なクーリ(ソース)にまで変えてしまうことすら出来る。

また料理場の清潔さは、健康にどの程度貢献しているのだろうか? 料理人の提供するのは、ほとんどが濾過器を通し、火によって十分に浄化されたものである。よってどんなに粗い肉でも、本来の臭みある成分を除去することは可能である。時にはそれが過ぎて、肉が完全にその自然な特性や味を失い、まったく逆の味や特性を持つようになることがあるが、これはあまりにも行きすぎた例だと言えるだろう。

もし私がこれらの考えをここでさらに詳しく説明するならば、細部にまで踏み込み過ぎてしまうことになるだろう。わたしはより優れた弁護人に料理の擁護を任せることにし、世界最高の医師のひとりが料理の技術を軽んじなかったことを、「栄光ある記念碑」であるとして指摘することだけにここは留めておきたい。わたしの本にはシラクソースと呼ばれる非常に流行しているソースの作り方が書かれている。これは実際には古いソースではあるが、医師であるシラク氏のアイディアによって改良されたものである。

フランスの大貴族の中には、楽しみのために料理について話すことを軽視することのない人々がいる。その洗練された味覚こそが、優れたオフィシエ(料理人)の育成に大きく貢献してきたのである。「肉体的な味覚」と「精神的な味覚」は共に等しく、それぞれ異なる器官や繊維組織がもたらす感覚に依存している。よってこれら双方の味覚が洗練されたと言うことは、それぞれの属する器官が洗練されたということを証明するものとなっている。よってわたしは「肉体的な味覚」を通しても、「精神的な味覚」にも共通するような、何らかの繊細な原理を理解することが出来るのではないかと考えている。

ここからも、わたしの目的は、料理方法を学ぶことではないことを理解して頂けるのではないかと思う。料理方法については、古今東西の料理に関する著作がいくつも存在しており、ぜひそれらを参照して頂きたい。[...]

上記が1739年出版の『コーモスの贈り物』序文である。

この序文で語られる重要な趣旨は、料理の発展が真の意味で人類の幸福に寄与してきたのかどうか、というところにある。確かに高度な料理技術の進展により、料理はより複雑多様なものとなり、食べる側は飽きることなく食の快楽を堪能できる様になっている。しかしそれが人々の真の幸福と健康にとって良いものだったのかどうかはまた別の話である。この序文が火種となって18世紀の知識人を巻き込んでゆき、その議論は単に食の範疇だけに留まらず、文明史観や、社会的問題としても論じられ扱われることになった。

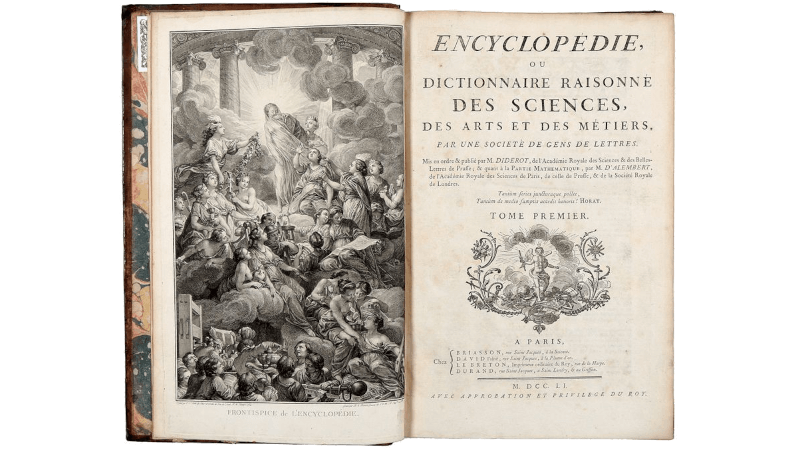

また当時は啓蒙主義の時代である。フランスは、1748年にモンテスキューが『法の精神』、1759年にヴォルテールは『カンディード』、1762年にルソーは『社会契約論』を記しており、こうした思想家たちも料理論争に加わることになった。またこの時代にフランスで初の百科事典となる『百科全書』の編纂が、ディドロとダランベールを中心とした啓蒙思想家たちによって行われていた。彼らは啓蒙思想家としての立場から新しい料理(ヌーベル・キュイジーヌ)を擁護する立場をとっている。『百科全書』の中にある「料理」の項目は、『百科全書』の最多の項目数を執筆したルイ・ド・ジョクールによって記されていが、当サイトの『百科全書』には、その全文を掲載してあるので、こちらもぜひ確認して頂きたい。読んで頂くとすぐに理解できるはずだが、そこに記されている「料理」についての説明は、『コーモスの贈り物』序文で行われている論理展開と同じものである。間違いなくジョクールは『コーモスの贈り物』序文を念頭に置きつつこの記事を書いたのだろう。

大きな料理論争を引き起こした『コーモスの贈り物』序文は、1739年の初版と、1740年に出版された第二版にまで掲載されているが、その後、1742年の版からは、プリニウスの『博物誌』を翻訳した学識者として知られたムニエ・ド・ケルロン(Meusnier de Querlon:1702-1780)が増補した序文に差し替えられている。これは最初の序文が引き起こした料理論争が広がり過ぎたことで、より記述内容に正確性が求められたことに原因があったのかもしれない。よってムニエ・ド・ケルロンはローマ時代の料理に関する説明にピシウスについての部分を含めるなどして全体的にバランスの取れた、正確な史実に基づいた補講を行ったと思われる。

フランソワ・マランの『コーモスの贈り物』は、あまりにも序文に注意が向けられたことから、序文だけが論じられ、料理書の内容そのものの価値はあまり評価されてこなかった印象がある。実際にこうした大きく拡大した論争の中心にいたのは料理人たちではなく、知識人たちであったことがその大きな理由だと言えるだろう。だがヌーベル・キュイジーヌは思想の面だけで新しかったのではなく、実際の料理のコンセプトにおいても今までにない異なる新しいものだったのである。そのことは当時のヌーベル・キュイジーヌを特徴付ける要素だった、「新しい調味」,「新しいソース」,「健康的な食事」を明らかにすることで理解することが出来るだろう。

「新しい調味」

ヌーベル・キュイジーヌ以前の中世からのフランス料理は、アジアやアラブからの輸入によって調達された、貴重で高価な香辛料類(胡椒,シナモン,サフラン,クローブ等)を大量に用いることを特徴とする料理であった。これに対してヌーベル・キュイジーヌでは、輸入されたスパイス類を過剰に用いることは止め、その代わりにフランス国産の香草類(エシャロット,シブレット,ケーパー等)が用いられた。このようなスパイスの量を抑えた料理は、1740年代ヌーベル・キュイジーヌの大きな特徴である。

料理の提供方法も時代と共に変化した。中世までの料理は豪華な大宴会でのもてなしが中心であったが、18世紀から親密で少人数で行われる深夜の会食(スぺ・アンティーム)が重要視されるようになる。こうした食事の取り方の変化によって、見た目の豪華さよりも、より「味」の良さが優先され求められるようになった。中世からの料理では高価なスパイス類が過剰に用いられたが、これは上流階級の人々、王侯貴族たちが自分たちの権力や財力を誇示するためのものであった。つまりスパイスは必ずしも味を良くするための重要要素ではなかったということである。

これに対してヌーベル・キュイジーヌでは、「味」,「新鮮さ」,「自然さ」を求める価値観が料理に反映された。スパイスの過剰な使用は廃され、代わりに新鮮な国産の香草類を用いるようになったのもこれが理由である。またかつて乳製品は貧しい人々のための食品とみなされてきたが、18世紀からはむしろ上流階級の人々によって積極的に消費されるような食材となった。デザートにおいての乳製品のバリエーションは増加し、数多くの種類のアイスクリームやクリームが作られるようになっていった。それまで果物を中心としていたデザートに、氷や乳が用いられるようになったということも大きな特徴として捉えておくべきであろう。

「新しいソース」

中世以来のフランスの料理では、ソースは脂肪分が含まれておらず酸味が強く濃いものであった。さらにソースにとろみを付けるために、パン、アーモンド、卵の黄味がつなぎとして加えられていたことも特徴であった。

しかしヌーベル・キュイジーヌ以降、ソースに含まれる酢の量は減らされ、バターや小麦粉が用いられるようになった。これにより、中世から用いられてきた、とろみのある濃厚でもっさりとしたソースは時代遅れのものとなった。ソースのベースは、バターや乳からつくられる軽くて繊細で、よりナチュラルなものにへと変化していったのである。

さらにソースのベースには、肉汁やクーリ(coulis:野菜・甲殻類のピュレ)が使われるようになり、やがてこれがフォン(fond)へと発展していった。このようなソースを軽くする方法は、当時のヌーベル・キュイジーヌの大きな特徴であると言えるだろう。

「健康的な料理」

『コーモスの贈り物』の序文は、新しい料理(ヌーベル・キュイジーヌ)を提唱する料理本の序文であることから、当然ながらそれまでの古典料理が必ずしも人に幸福をもたらすものではなかったこと、さらに新しい料理(ヌーベル・キュイジーヌ)はそうした不健康さを廃した、健康的な料理であるという観点から、旧料理には批判的な立場から書かれている。

フランソワ・マランがヌーベル・キュイジーヌの料理書著者であるので、『コーモスの贈り物』序文は、当然のことながらヌーベル・キュイジーヌを擁護する内容となっている。つまりヌーベル・キュイジーヌこそが、それまでの古典的な料理の健康への弊害を克服した料理だということを主張しているのである。先にも説明したように、中世由来の料理はスパイスを過剰に用いた濃い味付けであることや、ソースも重いものだったので、これが消化不良を引き起こす要因となり不健康なものとなっていた。

ヌーベル・キュイジーヌは、料理の味付けや、ソースを改良することで人体への負担を減らし、より健康的な食事であることを目指した。またこの時代から、思想家のジャン・ジャック・ルソーが提案したように、菜食を進め(肉食の量を減らし)、乳製品を摂取するという価値観も社会に浸透してゆくようになった。かつての食が見直され、官能性の追求よりは健康的であることがヌーベル・キュイジーヌでは重視されるようになったのである。

ソース・ア・ラ・シラク

『コーモスの贈り物』序文でも取り上げられている「ソース・ア・ラ・シラク:sauce à la Chirac」は、ヌーベル・キュイジーヌにおいて典型的な健康に配慮したソースだったようである。このソースについて最初に言及したのが『コーモスの贈り物』で、この時代には頻繁に用いられていたようである。

これがどのようなソースだったのか『コーモスの贈り物』の初版本を確認したところ、目次にはソース・ア・ラ・シラクの掲載が p.137 にあると書かれているのだが、実はこれが誤植で、本当は p.187に掲載されている。しかもソースの説明とレシピは「同じ味で作られる。シンプルな雰囲気を奪わない限り、方向性が適切であればば変更することも可能である」という簡易な説明しかない。つまり「ソース・ア・ラ・シラク」そのものの具体的な説明はなく、そのひとつ前に掲載されている「ソース・ア・イヴォアル:Sauce à l'ivoire」と基本的には同じであるという漠然とした説明だけなのである。しかもそのソース・ア・ラ・シラクの説明の中には、ひとつ前のソース・ア・イヴォアルを参照せよという指示すらない。実際にわたしはひとつ前のレシピのことなのか、それともひとつ後のレシピの事なのかを調べて確かめるまで選択に迷った。

「ソース・ア・ラ・シラク」は、序文でわざわざ名指しで取り上げられたヌーベル・キュイジーヌを代表するソースであるにも関わらず、実際の取り上げ方が、かなりぞんざいな印象なのはわたしだけだろうか。目次は誤植、さらに当該箇所の説明も薄く、結局はどの他のソースのどかもはっきりしないレシピを確認しなければならない掲載なのである。

しかも「ソース・ア・ラ・シラク」は、医師のピエール・シラク(Pierre Chirac:1650-1732)に由来しているが、当時の文献を調べてみると、この人物の評判がどうも良くない。よってここで医師のピエール・シラクについても説明を加えておくことにしたい。

医師:ピエール・シラク

ピエール・シラクは黄熱病やペストなどの治療に取り組み、オルレアン公爵、その後はルイ15世の専属医師を務め、科学アカデミー会員に選ばれるなどの高い評価と実績が、『Histoire de l'Académie Royale des sciences - Année 1732:王立科学アカデミーの歴史 - 1732年』で説明されている。確かに当時のフランスにおける最高の医師としてピエール・シラクは名声を得ていたようである。

またピエール・シラクは大変な野心家だったようで、ルイ15世の専属医師になったのを機に、医学に外科を含めてアカデミーフランセーズに加えようと働きかけていたと記録されている。ピエール・シラクの死の直前の1731年に「王立外科アカデミー」が設立されたが、この創設者のラ・ぺイロニーとピエール・シラクは深い友人関係にあった。こうした関係から考えてもこれはピエール・シラクの影響によって得られた成果でもあったと推測される。

当時はまだ「外科」という医療ジャンルはアカデミックなものとして認められておらず、アカデミー・フランセーズ(フランス学士院)に含まれることになったのはようやく19世紀(1820年)になってからである。つまり19世紀になるまで外科は学術として認められておらず、単なる技術職や職人的な分野としか見られていなかったのである。当時の外科医は床屋の職業組合に属しており、学者として扱われてはいなかった。彼らの仕事は「髭を剃る、血を抜く、分娩させる」にだけに仕事は限定されていたのである。そうした外科的技術が理髪店の仕事だった名残が日本では、白と赤と青の看板(海外では白と赤)にシンボルとして示されている。

ピエール・シラクは当時医師が置かれていた立場と、自身の医学的な地位向上を目指して、影響力を行使していた形跡が見られる。特に王の専属医師(ピエール・シラク自身)に権威が付与される、強い集権組織を推進していたことが残された草案から理解されている。こうした部分がこの人物を評価するにおいて野心的であるとされている所以でもあるのだろう。

ピエール・シラクは名声を勝ち得たが、それと共にあまり良くない評判も記録に残っている。例えば、『Secret memoirs of the court of Louis XIV : and of the regency』で、エリザベート・シャルロット・ドルレアンが、サヴォイアのアデレードの看病をしていた時のことを言及している。エリザベートは、彼女の汗が引くのを待ってから瀉血をした方が良いのではと進言したが、ピエール・シラクらは素人の考えとして聞き入れなかった。そして実際にピエール・シラクらがアデレードに瀉血の処置を行った直後、それまで火のように赤かった彼女の肌が死人のように青白く変わり重篤な状態になったという。エリザベートは、この誤った医療処置がアデレードの死期を早めたと述べている。

他にも、サン=シモン伯爵が記した『The memoirs of the Duke of Saint-Simon on the reign of Louis XIV and the regency』には、バリー夫人の治療にピエール・シラクとガルスが当たっていた出来事について述べている。医師ガルスが処方した万能薬の服用によって夫人が回復に向かい始めると、ピエール・シラクは自分の評判を気にし始めるようになり、ガルスの睡眠時間の隙に瀉下薬を夫人に服用させ、その為にバリー夫人は死んでしまったのである。これはかなり故意の殺人に近い、医療過誤の記録である。

また『The memoirs of the Duke of Saint-Simon on the reign of Louis XIV and the regency』には、1723年8月9日、ラ・ぺイロニーの執刀によってデュボア枢機卿の手術が行われ、これにピエール・シラクも出席していたことを言及している。その手術は5分で終了したが、その際にデュボア枢機卿は、泣き叫び、激しく暴れたことや、手術の翌日の8月10日の朝5時に亡くなってしまったこと。さらにデュボア枢機卿は、執刀医のラ・ぺイロニーとピエール・シラクに対して死ぬまで罵り続けたと記している。

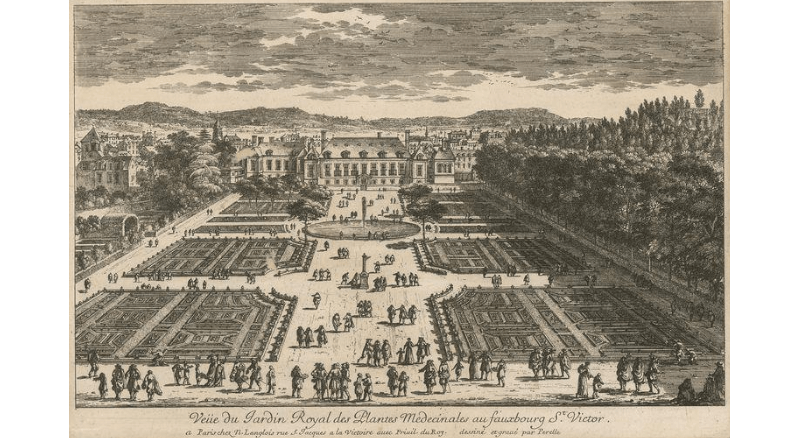

『Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence』には「シラクの人物像と悪名」というおだやかならざる項目がある。その内容は、ピエール・シラクが王立植物園(Jardin du Roi)の園長職を得るための依頼をサン=シモン伯爵にしたことについてである。

それまでこの庭園は「王立薬用植物園:Jardin royal des herbes médicinales」と呼ばれ、医学的な薬用の植物を育てることを目的として運営されていた。よってこの植物園長には代々医学界の人物が就任することになっていたのであるが、丁度この時期に、王室医師職と植物園長職は分離することが決定され、庭園は医学とは無関係になり、単にジャルダン・デュ・ロワ(王の庭園)という名前に改名されることになったのである。

こうした決定によって、本来であればピエール・シラクは王立植物園長の職に就任することが出来なくなっていたのだが、権力者たちに根回しを行い、結局は二つのポストを兼任・独占して、9代目の庭園長として亡くなるまで任期(1718‐1732)を務めている。しかもその期間中、ピエール・シラクは新しく決定された庭園の充実の方よりも、医学を優先させたとされている。

サン=シモン伯爵は、ピエール・シラクの貪欲さについて、彼は名誉も、誠実も、おそらくは宗教さえも知らない人物であり、「王立植物園」には薬草は置かず、何ら維持のための手立ても取らず自分のために利用して荒廃させたと批判している。

なぜシラクはソース名になったのか

ピエール・シラクはいわくつきの医師だったが、18世紀ヌーベル・キュイジーヌのソースに名前を残すことになった。なぜこの医師の名前が付けられたのだろうか。

ピエール・シラクは問題ある人物だったようだが、オルレアン公爵、やルイ15世の専属医師を務めたという大きな実績があった。これはスペインに遠征したオルレアン公爵をピエール・シラクが治療して治したことがきっかけである。オルレアン公爵は、自身の怪我が治ったことからある種盲信に近い信頼をピエール・シラクに寄せていたようで、これが理由で、先に挙げたピエール・シラクの問題ある医療判断や行動があってもオルレアン公爵はピエール・シラクを解雇することはなかった。しかもオルレアン公爵がルイ15世の摂政を務めるようになると、ピエール・シラクはルイ15世の専属医師としても起用されることになったのである。

ヌーベル・キュイジーヌは、過去の料理とは異なり、健康に気を遣う料理を目指していた。しかも医師のシラクによってこのソースは改良されたと『コーモスの贈り物』序文で言及されている。こうした経緯があり、当時の有名医師であるピエール・シラクの名前から「ソース・ア・ラ・シラク:シラク風ソース」と名付けられたのである。

ソース・イヴォワール

さてかなり前置きが長くなってしまったが、ここから「ソース・ア・ラ・シラク」の解説を行うことにしたい。先にも少し説明したようにこれは「ソース・イヴォワール:Sauce à l'ivoire」と基本的には同じものであるとされている。よって「ソース・ア・ラ・シラク」を理解するために、「ソース・イヴォワール」のレシピを解説しておくことにしたい。

1739年『コーモスの贈り物』初版

フランソワ・マランは「ソース・イヴォワール」のレシピを次のように説明している。

【 コーモスの贈り物 初版:1739年刊 】Sauce à l'ivoire

Cette sauce se fait ordinairement avec la meme viande sur laquelle on doit la servir. C'est une espece de braise blanche bien foncee, mouillee avec de bon bouillon & de l'huile, & des tranches de citron.

このソースは通常、盛り付ける肉と同じもので作られる濃く白い煮込み料理の一種である。良質なスープとオイル、スライスしたレモンの風味を添えてソースとする。

イヴォワールとはフランス語で象牙のことで、ソース・ア・イヴォワールの由来は、ソースの色がアイボリー(象牙:乳白色)だからである。後年になるとこのソースには乳(クリーム等)が用いられるのがスタンダードとなるのだが、この初期ソース・ア・イヴォワールのマランのレシピには、乳がまったく用いられていない。ただ「白い煮込み料理」という記載があり、やはり色はアイボリーであったことは間違いない。このソースの乳白色は、煮込みに使われている肉が仔牛か鶏だったからだと考えられる。

1758年『コーモスの贈り物』新版

『コーモスの贈り物』の重版により、「ソース・イヴォワール」のレシピも改定されている。次に1758年刊のソース・イヴォワールのレシピも以下に掲載しておく。

【 コーモスの贈り物 新版:1758年刊 】Sauce à l'ivoire

Cette sauce n'est autre chose, qu'une petite braise blanche, bien. foncée, qui- se fait avec la viande; qu'on veut servir; poulet, poularde, cuisses, ailerons ou autres. Foncez votre casserole avec quelques tranches d'oignons, tranches de veau, petites tranches de jambon, quelques bardes de lard bien légères; mettez votre viande dessus, & la recouvrez avec les mêmes choses, un bouquet de fines herbes, deux ou trois gousses d'ail, assaisonnez à l'ordinaire. Faites suer sur des cendres chaudes , & mouillez avec du vin de Champagne &. du consommé. Achevez de faire cuire à très-petit feu bien couvert. Passez la sauce, dégraissez, & servez avec votre viande, jus de citron.

Ces sortes de sauces demandent un bon corps & un goût bien moélleux, car la mine ne prévient point.

このソースは肉から作られるソースで、鶏肉、プーラルド(雌の肥育鶏)、もも肉、手羽先など、提供する肉に合わせて作られる。鍋に玉ねぎのスライス、仔牛肉のスライス、ハムの小さなスライス、薄く切った豚バラ肉を敷き詰め、その上に肉を置く。同じ材料で上から覆い、香味野菜の束(ブーケガルニ)、2~3片のニンニクを入れて通常通りに調味する。熱い灰の上(弱火)で軽く炒め、シャンパーニュンとコンソメを加え、弱火でしっかりと蓋をして完全に火を通す。出来上がったソースは濾して脂を取り除き、レモン汁をかけて肉と一緒に提供する。

このソースは良いボディと豊かな風味を見た目以上に出す必要がある。

このレシピでも乳は使われていない。それでも名前が示す通り乳白色(イヴォワール:アイボリー)がソースの色だったはずである。初版とは異なり、どのような種類の肉が使われるか詳しく説明してある。ソースのためにフランス料理で白い肉とされる仔牛や鶏が使われており、これにシャンパーニュとコンソメを加えることでアイボリー色にしていたと考えられる。

1903年『ル・ギ―ド・キュリネール』

最終的に「ソース・イヴォワール」がフランス料理にどのように定着したのかを、巨匠のオーギュスト・エスコフィエが1903年に出版した『ル・ギ―ド・キュリネール』から確認することにしたい。20世紀初頭になると、ソース・イヴォワールは以下のような構成で作られるソースになっていた。

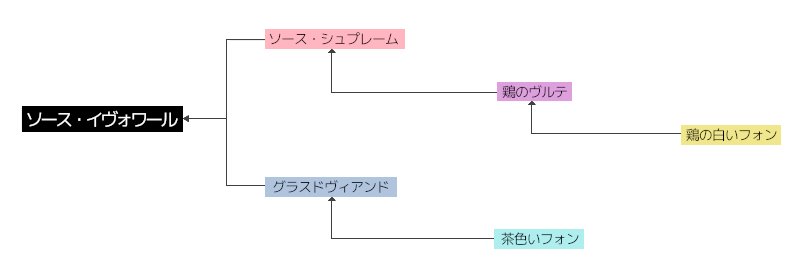

上図のように、ソース・イヴォワールは、様々なフォンやソースによって構成される、単純なソースではなく複雑な「入れ子」の状態になっていることが分かる。ソース・イヴォワールを準備するためには数種類のフォンとソースが必要なのである。『ル・ギ―ド・キュリネール』には、それぞれのレシピが以下のように記載されている。

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P151

ソース・シュプレーム 1ℓに、ブロンド色のグラスドヴィアンド 大さじ3杯を加え、象牙のようなくすんだ色合いにする。低めの温度でしっとり仕上がるよう茹でた鶏に添える。

ソース・シュプレーム:Sauce supême

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P134

鶏のヴルテ(フォンドヴルテ)に生クリームを加えてなめらかに仕上げたもので、これを正しく作った場合は「白さが際だつ繊細さのある」仕上がりでなければならないとされている。

鶏のヴルテ:Velouté de volaille

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P134

• とろみ付けの材料……バターを用いて作ったブロンドのルー625 g

• 鶏の白いフォン(フォンドヴォライユ)……5ℓ

• 作業手順……ルーをフォンに溶かし込む。フォンは冷たくても熱くてもいいが、フォンが熱い場合にはソースが充分なめらかになるよう注意して溶かす。混ぜながら沸騰させる。微沸騰の状態を保ちながら、浮いてくる不純物を完全に取り除いていく。この作業はとりわけ細心の注意を払って行なう。

• 加熱時間と不純物を取り除く作業に必要な時間……1時間半。その後、ヴルテを布で漉して陶製の鍋に移してゆっくり混ぜながら完全に冷ます。

鶏の白いフォン:Fonds de volaille

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P128

• 主素材……仔牛のすね、および端肉10kg、鶏の手羽やとさか、足、手羽など、または鶏がら4羽分、廃鶏3羽

• 香味素材……にんじん800 g、玉ねぎ400 g、ポワロー300 g、セロリ100 g、ブーケガルニ(パセリの枝100 g、タイム1 枝、ローリエの葉1枚、クローブ4本)

• 使用する液体と味付け……水12ℓ、塩60 g。

• 作業手順……肉は骨を外し、紐で縛る。骨は細かく砕く。鍋に肉と骨を入れ、水を注いで塩を加える。火にかけ、浮いてくるアクを取り除き香味素材を加える。

• 加熱時間……弱火で3時間

【原注】このフォンは火加減を抑えて、出来るだけ澄んだ仕上がりにする。アクや浮き脂は丁寧に取り除く。

グラスドヴィアンド:Glace de viande

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】1917年版 P40

茶色いフォン(エストゥファード)を煮詰めて作る。煮詰めて濃くなっていく途中、何度か布で漉して、より小さな鍋に移しかえていく。煮詰めている際に、丁寧にアクを引くことが澄んだグラスを作るポイントである。煮詰めている際には、フォンの濃縮具合に応じて、火加減を弱めていくこと。最初は強火でだが、最後の方は弱火にしてゆっくり煮詰める。スプーンを入れてみて、引き上げた際に、艶のあるグラスの層でスプーンが覆われ、しっかり張り付いているくらいが丁度いい。要するに、スプーンがグラスでコーティングされた状態になれば良いということである。

茶色いフォン:Fonds brun ou Estouffade

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P127

(仕上がり10 L 分)

• 主素材……牛すね6kg、仔牛のすね6kg または仔牛の端肉で脂身を含まないもの6kg、骨付きハムのすねの部分1 本(前もって下茹でしておくこと)、塩漬けしていない豚皮を下茹でしたもの650 g

• 香味素材……にんじん650g、玉ねぎ650g、ブーケガルニ(パセリの枝100g、タイム10g、ローリエ5g、にんにく1片)

• 作業手順……肉を骨から外す。骨は細かく砕き、オーブンに入れて軽く焼き色を付ける。野菜は焼き色が付くまで炒める。これらを鍋に入れて14ℓの水を注ぎ、ゆっくりと、最低12時間煮込む。水位が下がらぬように、適宜沸騰した湯を足すこと。大きめのさいの目に切った牛すね肉を別鍋で焼き色が付くまで炒める。先に煮込んでいたフォンを少量加えて煮詰める。この作業を2~3 回行ない、フォンの残りを注ぐ。鍋を沸騰させて、浮いてくる泡を取り除く。浮き脂も丁寧に取り除く。蓋をして弱火で完全に火が通るまで煮込んだら、布で漉してストックしておく。

【原注】フォンの材料に牛の骨などが含まれている場合には、事前にその骨だけで12~15 時間かけてとろ火でフォンをとるといい。フォンの材料を鍋に焦げ付くくらいまで強く焼き色を付けるのはよろしくない。経験からいって、丁度いい色合いのフォンに仕上げるには、肉に含まれているオスマゾーム)の働きだけで充分である。

このように20世紀の「ソース・イヴォワール」は、非常に手の込んだ、高度なソースになっていたことが理解できる。当時のソースの多くは、多かれ少なかれ「ソース・イヴォワール」と同じように複雑な組み合わせによって作られるようになっており、フランス料理はかなり綿密に構築された料理へと発展を遂げていた。これを高度に進化したとみなすか、あるいは複雑になり過ぎて素材そのものの味を保てなくなっているとみなすかについては賛否両論があるべきかもしれない。

もともとの「ソース・イヴォワール」、つまりこれは「ソース・ア・ラ・シラク」の事でもあるのだが…。これらのソースは旧来のフランス料理を否定する新料理(1740年代ヌーベル・キュイジーヌ)を代表する最も象徴的なソースであったはずである。それは『コーモスの贈り物』序文でも取り上げられたソースであったことからも明らかである。

しかしこのソースは、20世紀の初頭には高度で複雑化した非常に手間を要するものになってしまっていた。その後に興った新料理(1970年代ヌーベル・キュイジーヌ)は、こうした複雑なソースの在り方を否定し、シンプルで重みのない味わいを提唱することになる。つまりかつてのヌーベル・キュイジーヌは、次のヌーベル・キュイジーヌによって否定されたのである。こうした歴史を見てゆくと、料理の嗜好の変化と変遷には興味深いものがある。前世紀の屍を越えてゆくかのように、既に完成したものを否定して、次の新しい料理というのは産まれてゆくのだろう。

だが1970年代に革新的であったヌーベル・キュイジーヌも、既に時代を経た過去のものとなっており、50年を経過した今、これを「新しい料理:ヌーベル・キュイジーヌ」とは呼びにくくなっているのも事実である。しかし1740年代のヌーベル・キュイジーヌであっても、1970年代のヌーベル・キュイジーヌであっても、その根源には旧体制の料理を打破して革新的な料理を産みだそうとしたことが原動力にあったことを認めなければならない。そこには当時の社会にみられた旧体制の打破という、革命的な思想にも基づいていたことを理解する必要があるだろう。次にヌーベル・キュイジーヌが有していた、そうした革命性についても説明しておきたい。

啓蒙思想と革命と料理

1740年代ヌーベル・キュイジーヌは啓蒙思想の時代とも合致する。まずこの時代の啓蒙思想家たちに大きな影響を与えた人物として挙げられるのが、イギリス人の哲学者トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes:1588-1679)、同じくイギリス人哲学者のジョン・ロック(John Locke:1632-1704)、そしてフランスで活躍したジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau:1712-1778)の3人である。彼らの重要な思想的著書は以下である。

・1651年 『リヴァイヤサン』トマス・ホッブズ

・1689年 『統治二論』ジョン・ロック

・1762年 『社会契約論』ジャン=ジャック・ルソー

(左)ホッブズ、(中)ロック、(右)ルソー

彼らが書いた著書は、当時の思想家だけでなく社会に対しても大きな影響を与えた。特にフランスではこうした啓蒙思想が「フランス革命」を引き起こす原動力となっていったのである。こうした思想家たちの著作は現代でも読み継がれているが、啓蒙思想家たちが食文化にも少なからざる影響を与えたという事実は、これまであまり取り上げられてこなかった。よってここでヌーベル・キュイジーヌと、こうした啓蒙思想家との関係についても言及しておくことにしたい。

「自然状態」の食

先の3人の思想家は「自然状態」という政治体を構成する以前の人間たちがどういう状態にあるはずかを仮想したうえで自身の論理展開をした。まずホッブズはこれを「万人の万人に対する闘争」であるとしたが、それとは対照的に、ロックとルソーは自然状態を「自由・平等・孤立」という平和で幸福な状態であると定義した。つまり彼らは「自然状態」をある種、理想的な状態とみなしたのである。有名なルソーが言ったとされている「自然に帰れ」という言葉は(実際にはルソーはそうした言葉を直接的には述べてはいない)、ルソーが「自然状態」を理想としていたことが理由だからである。

さてルソーの主張する自然状態、あるいは人間は自然に回帰すべきであるとした彼の理論は、政治的社会についての言及であり、必ずしも直接的に自然回帰に結びついている訳ではない。しかしながらルソーは、自然状態にあるなかで暮らす人間を、著書のなかに何度も描くことによって、幸福な人間としての存在がどのようなものなのかを示そうとした。

例えば『人間不平等起源論』では繰り返し、人間は本来(自然状態において)菜食であったという主張を述べている。つまりルソーは自然状態がそもそも平和で幸福なものだったことの理由が、人類が菜食であったからとしているのである。18世紀に典型的な思考パターンとして、原始的な起源にまで遡って人間存在や社会制度のあり方、あるべき姿を検討しようとする方法がある。ここでルソーが述べている展開も、『百科全書』のジョクールや、『コームスの贈り物』序文を記したイエズス会士たちと同じ方法である。彼らもまた原初の人々の食事は、「乳、ハチミツ、果物、塩で味付けした野菜」と語り始め、そこから現在の人々の堕落した料理文化批判を行っているからである。

ルソーは『百科全書』編纂者のディドロと親交があったことから、『百科全書』の執筆も行っている。ここからしても同じ啓蒙思想家として、当時の彼らは同じような価値観を「料理」において共有していたと考えられる。『百科全書』で説明されている料理批判や、ルソーの述べる菜食というものは、そうした意味において互いに通底するものがあったと考えるべきであろう。

またルソーが教育論を記した『エミール:Emile』(1762年)には、「食」に関する次のような記述がある。

【 エミール 】第2篇

肉食が人間にとって自然なものではないことの証明として、子供たちが肉料理に無関心で、乳製品、菓子類、果物などの植物性食品を好むことが挙げられます。特に、この原始的な味覚を歪めて、子どもたちを肉食系にしないことが重要です。

ルソーは、教育の対象となるエミールを、果実、野菜、クリーム(乳製品)を好む人物として描くことで、自然状態にある人間の純朴さや、清らかな精神性を象徴させようとしたのである。このような食べ物を好む人物を描くことで、自然人をルソーは描こうとした。興味深いことに、同じく自然状態の論者だったジョン・ロックも同じようなことを教育論のなかで述べている。

ジョン・ロック(John Locke:1632-1704)は、『教育に関する考察:Some Thoughts Concerning Education』(1693年)の中で、子供の食事に関して、肉類はできるだけ控えるべきであり、牛乳、ポタージュ、かゆ等の、あっさりした簡略な食べ物こそが「自然の要求」する子供には適した食品であると述べている。つまりルソーもロックも、肉食に対する否定的な意見を述べているのである。

しかしこれは必ずしも彼らがベジタリアンだったということを意味する訳ではない。実際に彼らはベジタリアンではなく、ここで彼らが述べようとしているのは、あくまでも旧来から培われてきた料理というものに対する否定的な意見であり、その対極にある料理という意味で、野菜や乳製品ということなのである。つまりここから、ルソーにもロックにも当時の料理に対する否定的な意見と同様の考え方があったことが明らかである。

さらにルソーは『エミール』第5篇で女性に対する教育論も展開している。そこにエミールの妻たるべきソフィーという少女を登場させ、ソフィーの食についても次のように記している。

【 エミール 】第5篇

ソフィーは乳製品と甘いものを好み、ペストリーやデザートを好むが、肉はほとんど食べない。ワインや強い酒を味わったことがない。さらに、何でも控えめにしか食べない。

ルソーはエミールと同様に、少女ソフィーに対しても実在の人物であるかのように詳細なペルソナ設定をしているのだが、やはりここでも乳製品を好み、酒と肉を口にしない人物像で描いているのは興味深い。こうしたルソーの理想とする女性のイメージは、『エミール』の前年に出版された、小説の『新エロイーズ:Julie ou la Nouvelle Héloïse』(1761年)に登場する純真無垢な女性の主人公ジュリに既に投影されていた。このジュリも印象的な食の嗜好を特徴とする人物として描かれているので以下に引用しておく。

【 新エロイーズ 】

ジュリは肉やラグーや塩を好まず、ワインを味わったこともない。根菜類、卵、クリーム、果物などが彼女の普段の食事であり、もし魚がなければ、彼女は完璧なピタゴラス式食事療法(ベジタリアン、しかし厳密に言うとラクト・オボ・ベジタリアン)の人となっただろう。

ルソーは理想とする女性としてジュリを描いており、先の『エミール』の登場人物と同様に、野菜と乳製品を好む人物として設定されている。このようにルソーにあって清純さや汚れなき純朴さは「食」と深く結びついていた。ルソーの著作、哲学書『人間不平等起源論』、教育論『エミール』、小説『新エロイーズ』のどれを取っても一貫して、登場人物は自然人として描かれており、その清らかな人物像は、肉食を避け野菜と乳製品を好むという嗜好をもって描かれているのである。

当時のルソーの著書が社会においてどのような反響だったのかも説明しておきたい。まず『エミール』は多くの人に読まれたが、それと同時に当時はかなりセンセーショナルな本でもあった。なぜなら『エミール』第4篇にある「サヴォワの助任司祭の信仰告白」が教会により問題視されたからである。そのため『エミール』は発禁・押収され、パリ大学神学部(ソルボンヌ)はルソーを告発したのである。ルソーはパリ高等法院で有罪となり、逮捕令が出され、これによってスイスへ逃亡しなければならなくなった。

これに対してルソーの書いた『新エロイーズ』は、18世紀最大のベストセラーとなった。実際に出版された1761年から1800年以前迄に、少なくとも70版も印刷され、印刷が販売に追い付かなかったとされている。

このようにルソーの著作は当時の社会に大きな反響と影響を与えたものだったことが理解できる。ルソーの著作は現代でも読み継がれており、ルソー自身も18世紀を代表する知識人の一人として高く評価され続けてきた。よって18世紀のフランスで、ルソーは間違いなく現代で云うところの「インフルエンサー」として、人々に影響を与えた人物だったということになる。彼が菜食や乳製品食について何度も言及したことの背景には、旧体制の食の嗜好に対する批判が込められていたからである。そして人々はそれを理解してか、そうでないかは別として、こうした食のスタイルやあり方を通しても影響を受けていたことは見落とすべきではない。

つまり1740年代のヌーベル・キュイジーヌは、啓蒙時代の思想にかなったものであり、また同時に当時の啓蒙思想家たちの後押しを受けた料理スタイルでもあったということである。『コーモスの贈り物』序文が物議をかもし、知識人たちがこぞってその論争に加わったことは、時代を牽引する啓蒙思想家たちと、旧体制の価値観を守ろうとする保守的な知識人の闘いが背景に存在していたからなのである。

『百科全書』と食

啓蒙思想の時代にフランスでディドロとダランベールを中心に編纂されたのが『百科全書』である。これは現在の百科事典に通じるもので、人々の思想や知識体系に大きな革新をもたらすものとなった。また『百科全書』の出版によって旧体制の知識は否定され、新興ブルジョワ層の人々が主要な読者となったことがフランス革命の原因であると考えられている。

(左)ダランベール:d'Alembert(1717年-1783)

(右)ディドロ:Diderot(1713-1784)

『百科全書』は危険思想を広める問題ある書とみなされ、出版までにはかなりの困難が伴うことになった。なぜなら旧体制側の知識階級は、啓蒙思想を警戒し抑圧を加え続けていたからである。実際に『百科全書』は妨害によって発禁処分にされ、編纂者のディドロ自身も、神学批判を行なったとして投獄を経験することになった。しかし、そのような出版に至るまでの困難そのものが、『百科全書』が啓蒙思想によって貫かれた新しい思想や技術に裏打ちされた知識を提供する書であったことを証ししていたとも言える。

さてこの『百科全書』4巻には「Cuisine:料理」の項目がある。そしてここでも、旧来からフランスで発達してきた料理が、健康的で真に人々にとって良いものだったのかという問題が指摘されている。この項は、ルイ・ド・ジョクール(Louis de Jaucourt, 1704-1779)によって書かれたが、その内容は明らかに『コーモスの贈り物』序文を下敷きにしたものであることは間違いない。当時、この序文が知識人によって大きな論争の対象となっていただけあって、こうした論理展開や料理の枠を超えた文明史観からのアプローチは馴染み深いものであったはずである。そしてその内容は、これまでの料理の発展が真に人類を益するものだったのかという疑念を投げかけるものであり、『コーモスの贈り物』序文とその方向性を同じくするものであった。

また中心的な編纂者だったディドロとダランベールは、ヌーベル・キュイジーヌの支持者であった。この時代、食は知識人によって語られ、また文明史観を反映するものとして再考されたのである。つまり料理は新しい知識人である啓蒙思想家と、旧来からの知識人たちによって相互の主張する論戦の俎上に挙げられ、中心的議題となっていたということなのである。

啓蒙思想の時代は、後世に影響を与えた知識人たちを多く輩出した。こうした啓蒙思想がフランス革命につながり、フランス社会は大きく変わってゆくことになる。こうした社会の変化に同調して、料理もまた大きな変革を迫られることになった。フランス革命に先駆けて既に約50年以上も前に料理における変革が推し進められ、それが知的論争として扱われていたというのは非常に興味深い点であったと言えるだろう。

ヌーベル・キュイジーヌの是非

ヌーベル・キュイジーヌは既に出来上がっていた既存の価値観を打ち壊す料理であった。しかしそれだからと言って、実際にヌーベル・キュイジーヌはそれ以前の料理を上回る優れたものだったのだろうか。

味覚と云うものは経験を経るごとに磨かれてゆくものである。多くの食を経験している人は、明らかにそうでない人よりは味覚の点で優れている場合が多く、食材や料理方法の違いを言い当て、評論することも出来るようになる。その例として挙げておくとワインは特にこうした傾向が顕著で、ワインに詳しい人であれば、そのワインの産地やブドウ品種、さらには年代までも当てることができる。それは味覚の経験に基づいたものであると言えるだろう。

しかしそれと同時に年齢が高くなるに従って、ひとの味の嗜好は保守的になってゆく傾向にもある。それまで自分が親しんできたものを良しとして、新しいものを受け入れられなくなってしまうのである。特に味覚はそうした傾向が最も顕著な分野であるとわたしは思う。高齢の方で思想や文化において先鋭的だったり個性的だったりしても、味覚の面ではかなり保守的な嗜好である方が多いのではないだろうか。

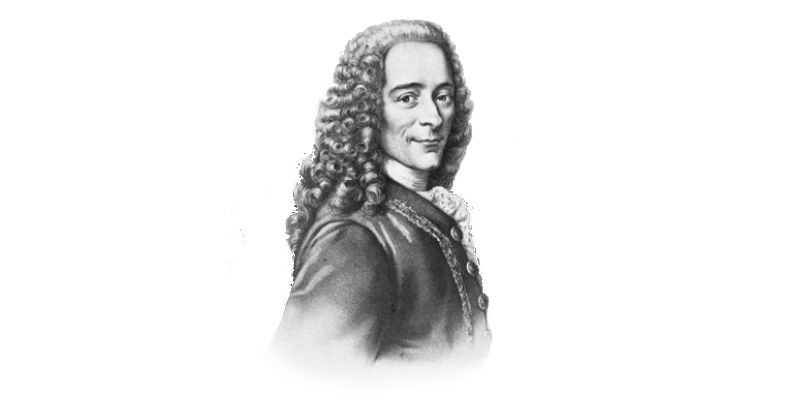

18世紀:ヴォルテールの評価

こうした人間の本質的な部分は、ヌーベル・キュイジーヌの評価にも反映されたはずである。ヌーベル・キュイジーヌの擁護者は、主に啓蒙思想家と呼ばれる革新的で新しい知識人とされる人々だった。しかし同じ啓蒙思想家のなかでも、ヌーベル・キュイジーヌの評価が必ずしも皆一致していたという訳ではない。例えばヴォルテールは当時の啓蒙思想家を代表する中心的人物だったが、その晩年はヌーベル・キュイジーヌには批判的な見方をもっていたことが友人に宛てた次の書簡から読み取れる。

【 ヴォルテール書簡:1765年 】

白状するが、わたしの胃袋はヌーベル・キュイジーヌでは、満足しないのだ。塩辛いソースの中を泳ぐ仔牛の胸腺には我慢できない…私に一種類の肉だと思わせようとした七面鳥と野兎、家兎を組みあわせた挽肉は食えない。鳩のクラボティーヌ作りも、皮なしのパンも嫌いだ…。料理人について言えば、やつらがそのままなら非常に健康的な皿を別ものにしてしまうために使うハムのエッセンスも、過剰なモリーユやマッシュルーム、コショウ、ナツメグも私には我慢がならない。

思想家のヴォルテールは食通としても有名である。そのことはスイスに移住したヴォルテールが友人に書き送った数々の手紙からも理解できる。まずヴォルテールがスイスに移住したのには理由があった。なぜならヴォルテールの著作は反体制的であり、有事の際にはフランス当局の手の及ばない場所に逃れる必要があったからである。ヴォルテールの著作の多くは発禁となるが、ヴォルテール自身も鼻からそれが分かっていて、発禁になることを前提に反体制的な文章を書いていた。こうした自分の言論を守るためにも、ヴォルテールはスイスに移住する必要があったのである。

確かにヴォルテールの著作は特権階級に対して批判的であった。しかしヴォルテールは貴族的な嗜好を大いに支持していた人物であり、こうした嗜好は料理において特に顕著に見られる。

ヴォルテール(voltaire:1694–1778)

1755年にヴォルテールはスイスのジュネーヴに居を構え、「レ・デリス:Les Délices」(悦楽荘)と名付けた屋敷に多くの客人を招いて美味な食事で歓待をし始めた。この屋敷は現在「ヴォルテール協会と博物館」となっており、ヴォルテール研究の拠点になっている。

ヴォルテールは、客を招待する際に、「湖(レマン湖)で取れたマスをご馳走します」とか「ジュネーヴの司祭のように丸々と太ったトリュフ詰めの七面鳥を食べに来てください」など書き送っている。またヴォルテールはレ・デリスに畑をつくり、エジプト玉ねぎや、イチゴ、アーティチョークを自ら植え、招待客に「自分の牛から絞った牛乳と、自分の蜂からとれた蜂蜜、そして自分の庭で作ったイチゴ」を振舞っていた。

このようにヴォルテールは間違いのない美食家で、ヴォルテールの美食による歓待は評判を呼ぶようになり、多くの人々が屋敷に招かれてヴォルテールの食卓に同席したいと望むようになった。こうしてレ・デリスにはひっきりなしに客が訪れるようになる。1756年8月にはダランベールが『百科全書』に「ジュネーヴ」という項目を執筆するために、ヴォルテールのところに8月30日迄滞在して、ジュネーヴの神学者たちと面会した。この時にダランベールがヴォルテールの影響を受けて記した「ジュネーヴ」は、後に大きな問題となるのであるが、ここではあまり深く取り上げることはしないでおくことにする。

ただ『百科全書』の「ジュネーヴ」が原因となり、1760年10月にヴォルテールはジュネーヴを離れることになる。ジュネーヴ近くのスイス国境の村、フランス側のフェルネー(Ferney-Voltaire)に移り、Château de Voltaireに住むようになったのである。

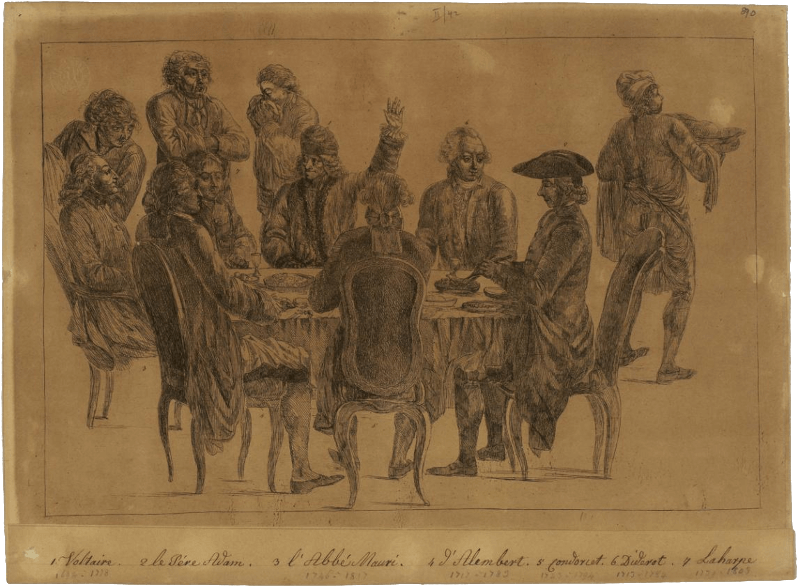

上図は、ヴォルテールがフェルネーに哲学者たちを招いた晩餐会の様子であり、画家のジャン・ユベールがこれを描いている。この絵には人物に番号が振られていて、1.ヴォルテール、2.アダン神父、3.モーリ師、4.ダランベール、5.コンコルド、6.ディドロ、7.ラアルブ である。しかしこの図は実際のものではなく、架空の一場面を描いたものである。なぜならディドロはスイス(あるいはフェルネー)のヴォルテールの屋敷を訪れたことはなく。またダランベールも前の屋敷「レ・デスリ」を訪れているがフェルネーには行ってはいないからである。つまりこれは画家が描いた、啓蒙思想で有名だった哲学者たちが一堂に会した架空の食事の風景という訳である。

それでもこの図は、当時のヴォルテールが知識人を招いて、刺激的な思想を交わしながら美味なる料理で歓待したことを示す象徴的な絵となっている。メンバーは違ったり時期が異なったりしたとしても、ヴォルテールを主人として思想家たちが食卓を共にし、啓蒙思想の推進のための活動をしたことに間違いはなかった。ヴォルテールも若かりし頃はヌーベル・キュイジーヌを支持する立場だったが、スイスに移住後は伝統的で保守的な料理を好むようになった。これはヴォルテールの年齢的な嗜好の変化というものがあったからかもしれない。手紙で招待する際に「トリュフ詰めの七面鳥」を食べに来てくださいというように書き送っていたが、この料理は典型的なヌーベル・キュイジーヌ前の料理である。

ヴォルテールは晩年にこうした嗜好に落ち着いたことで、「わたしの胃袋はヌーベル・キュイジーヌでは、満足しないのだ」という意見に到ったと考えられる。ヴォルテールがこの手紙を書いた時(1760年)の年齢は71歳である。啓蒙思想家の代表人物で、食通だったヴォルテールも、最終的には自分で野菜を育て、昔の料理を好むようになったことは、どこか年齢を重ねた際の人間の類型的な嗜好の在り方を思わせられるところである。

こうした啓蒙時代の食通だったヴォルテールの食への価値観の変化を紐解いてゆくと、やはりヌーベル・キュイジーヌというものは、前時代的な料理の価値観を壊すことで、新しい時代の、新しい価値観を生み出そうとする一面があったことが見えてくるように思える。それは時代の気運によっても醸成されたものであり、フランスはその後「フランス革命」という激動の時代を迎えることになっていった。18世紀のヌーベル・キュイジーヌは、こうした既存の価値観を打ち破ろうとする、時代の雰囲気から必然的に生み出された料理だったと言えるのかもしれない。

20世紀:クロード・ルベの評価

先にヌーベル・キュイジーヌに否定的だったヴォルテールの見解を紹介したが、20世紀のヌーベル・キュイジーヌにおいても、フランスの料理評論家だったクロード・ルベ(Claude Lebey:1923-2017)が、正にかつてヴォルテールが述べたのと同じような評価をヌーベル・キュイジーヌに対して述べている。彼は「L'Express」の料理評論家として活躍し、「Gault Millau」の評論家も務め、後年は自身の料理ガイド本『Guide Lebey』を毎年出版していた人物である。クロード・ルベは1980年9月6/12日号「L'Express」に、「若き料理人への手紙」と題する文章を掲載したが、これはヌーベル・キュイジーヌに対する否定的な評価であった。

クロード・ルベ(Claude Lebey:1923-2017)

このクロード・ルベの書いた文章は、日本語訳され、三洋出版貿易が出版した『季刊フランス料理 No.11 P161:1981年』に翻訳・掲載されている。

【 季刊フランス料理 】

親愛なるジャック、君は独立してレストランを開くことにしたそうだね。賢明な君はその為に28歳まで待った。それまで14年近く、君はあちこちを流れ歩いた。その中にはひじょうにいい店もあり、悪い店もあった(頭がよければ人はこういう店で、してはならないことは何かを学ぶそうだ)。

君は最初のメニューをどうしようかと少し迷っているという。そして光栄にも私の意見を聞かせてほしいという。まったくのところ、極端に走りがちな似非新フランス料理と、パリでの伝統への回帰の傾向との間にはさまれては、誰でも迷ってしまうことだろう。正しい判断力をもつ君は、そのどちらの誤ちにもおちいりたくないという。

まずオードブルだが、最高の味の魚からさえ、あらゆる風味を奪ってしまうテリーヌなどは、他の連中にまかせ、君の客には、肉とファルスのすばらしい調和と風味をもつ肉のパテなどを推薦してはどうだろうか。それらを古いルセットから見つけ出すのは容易なことだ。

魚は丸のまま、透明にも、煮すぎてボロボロにもしないように調理し、生のうちにフィレにおろしてから火を通すというバカな思い込みにおちいらないように。偉大なるアレクサンドル・デュメーヌが魚も肉も骨つきのまま調理すべし、といったことを忘れてはならない。そのようにしてこそ比類ない風味が生れるのだ。それから私たちにタバコの巻き紙みたいに薄く切った肉をサービスしないでほしい。私たちはちゃんとかむことができるし、そうしたいのだから。

それと、本物の辛みの強いマスタードと、良質で長くねかせたワインヴィネガーを使って、上等のドレッシングを作ってほしい。

願わくば熱帯フルーツ、とくにあの魅力的なキウイを、帆立貝や魚の付け合わせなどにせず、デサートとして出してほしい。またあのすばらしい野菜はそのまま出して、ベビーフードのようなピュレにはしないこと。君は若いし、まだ始めたばかりなのだから、フォア・グラとかトリュフ、エクルヴィス、オマールといった高価な材料を使わなければならない、などと考える必要はない。そんなことより、いくつかのすぐれた古典料理に目を向け、君はソースの完成度と誠実さに心をくだきなさい。酢とエシャロットのきいた、田舎風の本物のブール・ブランを作ること、そしてベアルネーズ、オランデーズ、それらの無数のバリエーションといった、偉大なソースを再発見すること。そして最後には何種類かのデザートとパティスリーを選んで用意しなさい。もちろん私のために苦味の強いチョコレートケーキも忘れないでもらいたい。

最後の大事なアドバイス、それは『発明をしようとするな』ということである。フランス料理の中では多くのルセットがふるいにかけられ、大部分がむなしく新しい創造に至らずに終わる。そういったことは、どの世代にも3~4人は生れてくる、創造的料理人にまかせればよいのだ。先輩達を模倣しなさい。君ならうまくやれると私は確信している。今やよい匂いと風味をこそ尊重する時代の到来なのだ。君の客にしても全部が全部あの忌々しい、消化能力のない半病人ばかりではあるまいから。

開店の夜、私は君の最初の客が美食ジャーナリストでないことを願って、君の身の上に思いを馳せることだろう。

これを書いた当時のクロード・ルベは56歳。時代はヌーベル・キュイジーヌが少し下火になってきた頃である。この手紙では安易に若き料理人が流行のヌーベル・キュイジーヌのレストランに手を出すことの愚を戒めている。興味深いことに、クロード・ルベのアドバイスのほとんどは、『ゴ・エ・ミヨ』がかつて掲げた「ヌーベル・キュイジーヌ十戒」と逆であり、明らかに『ゴ・エ・ミヨ』への反対姿勢が示されている。『ゴ・エ・ミヨ』は第10条に「たえざる創造」を挙げているいるが、クロード・ルベは「発明をしようとするな」というアドバイスを送っており、これはある意味では至言である。

若い料理人は、創造(クリエイティブ)と称して、基本的な技術やセオリーを無視して料理を作ろうとする。旧来の料理を古臭いものだとして、これを破壊することで、新しいクリエイティブな料理を生み出していると思い込んでしまうという訳である。しかし実際には、破壊すべきものが何なのかを良く理解すること無しに、そのものを破壊することは出来ないはずである。故に破壊的な創造をするには、必ず古典を理解していなければならない。

1970年代に流行したヌーベル・キュイジーヌは、正にそこに問題があったと思われる。当時は多くの料理人が流行に遅れまいと、この新しい料理スタイルを取り入れた。しかしフランス料理の本質を理解することなく、ヌーベル・キュイジーヌを学んだために、料理が表層的で深みのないものになってしまったきらいがある。それは伝統や古典料理の破壊ではなく、時間をかけずに簡単に料理するための手抜きでしかなかったのである。クロード・ルベはこうした「愚」に陥らないよう若い料理人にアドバイスをしているのであり、そうならない為にも伝統的な手法でつくられる料理を出すようにと勧めているのである。

古典とヌーベル・キュイジーヌ

興味深いことに、先のヴォルテールが言及した18世紀のヌーベル・キュイジーヌと、クロード・ルベの言及した20世紀のヌーベル・キュイジーヌに対する批判に共通するところがある。それはヌーベル・キュイジーヌが前時代の料理のある種の側面を否定したものであるために、古典的な料理知識や技術の全てを切り捨てるべきであると料理人たちが勘違いしていた為である。しかし一流のヌーベル・キュイジーヌ料理人の仕事を見てゆくと、必ずしもそれが古典的料理を否定するものではなかったことは明らかである。

ポワンからボキューズへ

その例としてヌーベル・キュイジーヌの中心人物だったポール・ボキューズについて説明しておきたい。ボキューズは伝説的なレストラン「ピラミッド」のシェフ、フェルナン・ポワン(Fernand Point:1897-1955)に師事しており、彼から大きな影響を受けている。フェルナン・ポワンは、エスコフィエの影響を受けたシェフで、現代フランス料理の流れのなかで絶対に欠くことの出来ない重要人物である。

フェルナン・ポワンの晩年、1950〜1960年代頃にエスコフィエの料理は急速に廃れ始めた。フェルナン・ポワンはこれに危機感を持ち、エスコフィエの再評価を提唱するようになる。弟子だったボキューズは「ポワンはいつも手元にエスコフィエの著書『ル・ギード・キュリネール』を置いて参照していた」と述べており、これはフェルナン・ポワンの料理が間違いなくエスコフィエの系譜にあったことを証ししている。よって当然ながらポール・ボキューズの料理も、本質的にはエスコフィエ~ポワンの薫陶を受けたものであったはずである。確かにボキューズはヌーベル・キュイジーヌを推進した人物だったが、そうした師匠(フェルナン・ポワン)の影響ゆえに、エスコフィエの残した基本をないがしろにしたり、否定したりするということはなく、むしろそれをベースとしてヌーベル・キュイジーヌを確立する方法を取っていたのである。

フェルナン・ポワンは、エスコフィエの流れを汲む正当な系譜にあるシェフとして認知されている。フェルナン・ポワンがフランス料理界に残した影響は大きく、その弟子たちもその後のフランス料理界において高い評価を得ることになった。そのため一時期はミシュラン3ツ星の3分の1をフェルナン・ポワンの弟子たちが占めるという快挙を成し遂げたのである。その弟子たちにはポール・ボキューズを始め、他にもトロワグロ兄弟やアラン・シャペルといったヌーベル・キュイジーヌを代表する有名シェフたちが含まれていたことを見過ごすべきではない。

やがてポール・ボキューズの影響下からジョエル・ロブションやアラン・デュカス(アラン・シャペルの弟子)らが新しい世代の料理人として登場したが、それでもフランス料理界の中心に長年居続けたのはポール・ボキューズであった。ボキューズの料理が単なる一過性のヌーベル・キュイジーヌだったとしたならば、ここまで長く三ツ星に君臨し続けることはなかっただろう。ポール・ボキューズのバックグランドには確かな古典的フランス料理があり、こうした基礎があるが故に、ボキューズの料理は時代が変化しても色褪せることのない、時代や流行を越えたものとして評価され続けたのである。

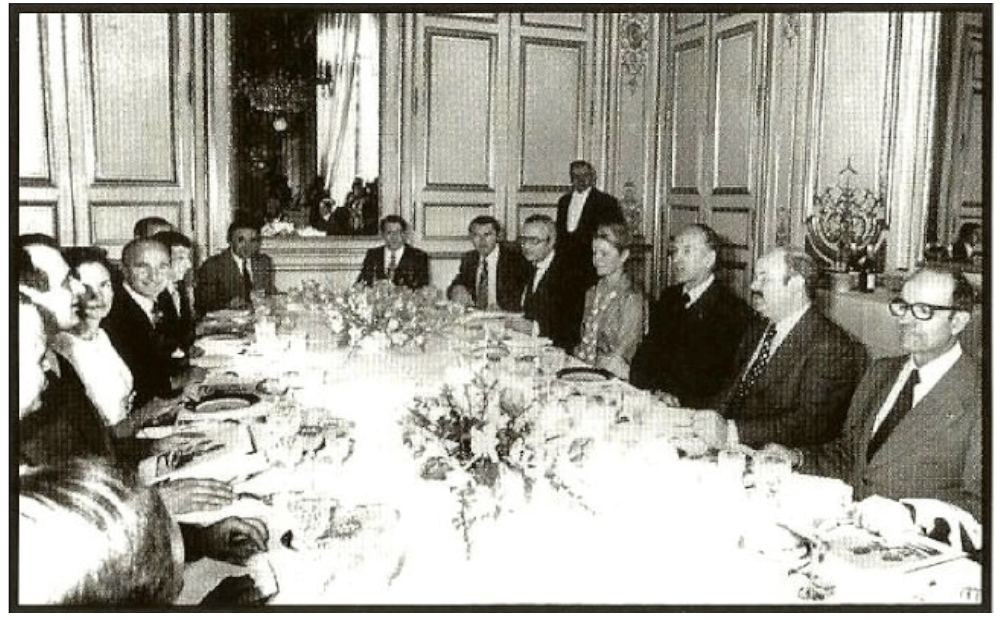

1975年 エリゼ宮昼食会

1975年2月25日に、ポール・ボキューズはエリゼ宮(フランス大統領官邸)で、フランス大統領ヴァレリー・ジスカール・デスタン(V.G.E)からレジオンドヌール勲章(シュバリエ)を授与された。これは1919年にオーギュスト・エスコフィエが授与されて以来の栄誉であり、これをもって「ヌーベル・キュイジーヌの快挙」であるとか「ヌーベル・キュイジーヌの勝利」だと評価する人もあった。確かにこれはヌーベル・キュイジーヌの評価につながりはしたが、実際はどうだったのだろうか。そのことを、その日の午後に行われた昼食会とそのメニューから読み解いてゆきたい。

1975/2/25 Menu @ Palais de l'Élysée

Entrée:Soupe de truffes(Paul Bocuse)

Poissons:Escalope de saumon de Loire à l'oseille(Troisgros)

Viandes:Canard Claude Jolly(Michel Guérard)

Salade:Les petites salades du Moulin(Roger Vergé)

Desserts:Le Président(Maurice Bernachon)

Wine

Montrachet 1970

en magnum du Domaine de la Romanée- Conti

Château Margaux 1926

Morey Saint- Denis 1969

en magnum du Domaine Dujac

Champagne Roederer 1926 en magnum

Grand Bas- Armagnac Laberdolive 1893

Grande Fine Champagne (âge et origine inconnus)

1975年2月25日メニュー @ エリゼ宮

アントレ:V.G.E 黒トリュフスープ(ポール・ボキューズ)

魚料理 :サーモン薄切りとオゼイユ(トロワグロ兄弟)

肉料理 :鴨エギレット、フォアグラ、ゼリー添え(ミッシェル・ゲラール)

サラダ :ムージャン村のプチ・サラダ(ロジェ・ヴェルジェ)

デザート:プレジデントケーキ(モーリス・ベルナシオン)

ワイン

モンラッシェ 1970

ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティのマグナム

シャトー マルゴー 1926

モレ・サン・ドニ 1969

ドメーヌ・デュジャックのマグナム

シャンパーニュ ロデレール 1926のマグナム

グレート バ アルマニャック ラベルドリヴ 1893

偉大な高級シャンパン(年、出身地は不明)

ボキューズは、エリゼ宮で予定されている昼食会が大規模な披露宴ではなく、友人同士の食事になることを希望したことから、昼食会の参加者はボキューズの親しいシェフたちが招かれることになった。

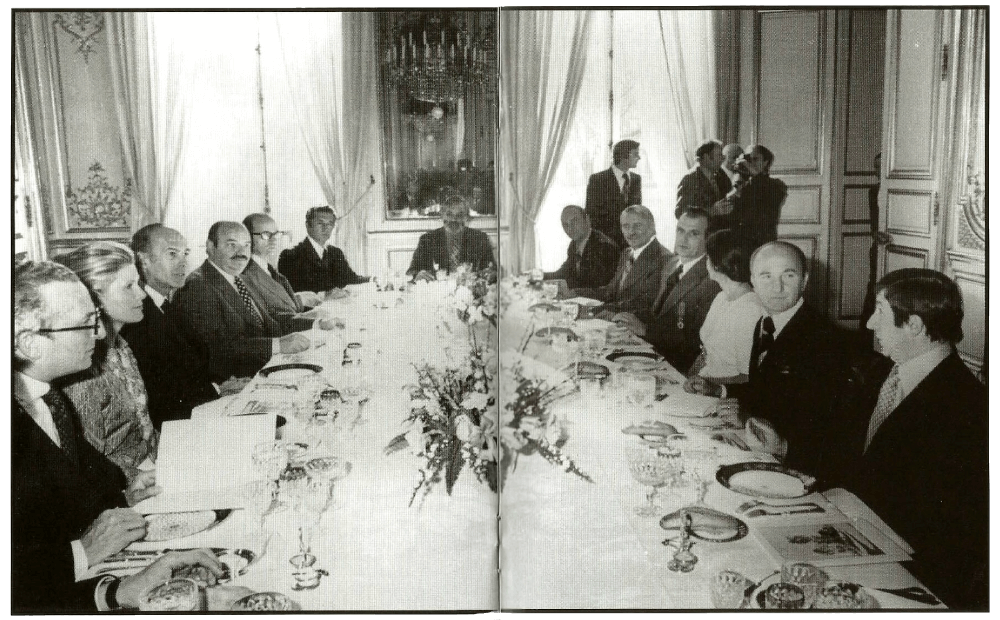

1975年2月25日 @ エリゼ宮

左側手前がクロード・ルベ

座席配置は、まず大統領のヴァレリー・ジスカール・デスタンを中心に、右側にマダム・ボキューズ、その隣が先に紹介したヌーベル・キュイジーヌ評を書いたクロード・ルべ(L'Expressの料理評論家としてのペンネーム:ベクロード・ジョリーで記載)、ルイ・ウーティエ(フェルナン・ポアンの弟子)、ジャン‐ジャック・ベルナデット、

大統領の左側にはピエール・トロワグロ(弟:フェルナン・ポアンの弟子)、シャルル・バリエ、ピエール・ラポルト、ジャン・トロワグロ(兄:フェルナン・ポアンの弟子)

大統領の真向かいに大統領夫人が座り、右側にはポール・ボキューズ、ロジェ・ヴェルジェ、アラン・シャペル(フェルナン・ポアンの弟子)、大統領夫人の左側にはジャン=ピエール・エブラン、ミシェル・ゲラール、ジャン・ドラベーヌ、マルセル・レ・サボ(エリゼ宮専属シェフ)が同席している。

大統領夫妻とポール・ボキューズの妻、そして料理評論家のクロード・ルベ(クロード・ジョリー)以外は、ヌーベル・キュイジーヌのオールスター・シェフたちで、彼らはその後、ヌーベル・キュイジーヌの枠だけに収まらない、フランス料理界を牽引して行くスターシェフにへと成長してゆく。こうした当時の若きシェフたちが、いずれも古典的料理に基づいた、王道のレストランで研鑽を積んだ人物たちだったということは重要なポイントである。その修業場所はフェルナン・ポアンの「ピラミッド」であったり、「ルカ・キャルトン」や「マキシム」であったりと様々ではあるが、こうしたレストランで身に付けたフランス料理の基本(エスコフィエの影響)が、ヌーベル・キュイジーヌには活かされていたということに他ならないのである。

ヌーベル・キュイジーヌのシェフたちは横の繋がりが強いとされているが、それは修業時代に同じレストランで同僚として働いていたからである。彼らは若き修業時代にエスコフィエの料理の基本を教え込まれ、それを名だたるレストランで身に付けていったのである。

こうした背景を考えると、1975年のエリゼ宮の叙勲と昼食会をもって、これこそヌーベル・キュイジーヌの勝利であるとする見方はあまりにも拙速であると言わざるを得ない。なぜなら実際に彼らは、19世紀のカレームを経て、20世紀初頭にエスコフィエが築いてきたフランス料理の系譜上で仕事をしてきたからである。よってヌーベル・キュイジーヌとは、過去の料理を否定するものでは無く、そうした料理を別解釈で表現したものだったというほうが正しい表現ではないだろうか。つまりヌーベル・キュイジーヌの本質は、エスコフィエへの批判や否定ではなく、むしろそれに立脚したものであったということになるだろう。

そもそもこの時のポール・ボキューズの叙勲は、料理における功績で与えられた訳ではなく、名目上は第二次世界大戦中の彼の役割に対する評価として贈られたことになっている。(基本的にレジオンドヌール勲章の多くは軍人に与えられる)

若きポール・ボキューズはフランス軍ド・ゴール将軍解放軍に志願入隊し、戦争で負傷するという経験をしている。これが実際の叙勲の理由である。実はオーギュスト・エスコフィエもまたレジオンドヌール勲章(シュバリエ)を授与されたが、これは料理に対してではなく、普仏戦争の際にフランス軍に召集され、軍の参謀本部第二部付きのシェフとして活躍した武功によってである。

ポール・ボキューズにレジオンドヌール勲章(シュバリエ)が授与された理由が料理での功績ではなく、オーギュスト・エスコフィエと同様に武功に対して贈られたことは意味があるように思える。その意味とは、この時はボキューズがまだエスコフィエを越えていないことを示唆する為だったのかもしれない。つまりあの偉大なエスコフィエでさえ料理に対してレジオンドヌール勲章(シュバリエ)を叙勲されていないのに、新興ヌーベル・キュイジーヌの旗手であるボキューズが、それを越えて料理で叙勲されることは、他の古参の料理人たちの手前もあって憚られることだったのではないだろうか。つまりこれは、エスコフィエの流れを汲む古典的なフランス料理界全体への配慮だったと言えるのかもしれない。

こうした背景があることも、わたしが1975年のボキューズ叙勲をもって、「ヌーベル・キュイジーヌの勝利」とする見方を拙速であるとする理由である。そもそもヌーベル・キュイジーヌが台頭を始めたのは1973年からであり、たったその2年後に古典料理を打ち負かしたとする評価もあまりにも性急でないだろうか。

1919年にレジオンドヌール勲章(シュバリエ)を授与されたエスコフィエは、1928年にさらに上位のレジオンドヌール勲章(オフィシエ)を叙授与されている。ポール・ボキューズも1987年にはレジオンドヌール勲章(オフィシエ)を授与され、さらに2004年になってさらに上のレジオンドヌール勲章(コマンドゥール)を授与された。つまりここにおいて始めてボキューズはエスコフィエを越えたという見方をすることが出来る。この時期、ボキューズは既にフランス料理界の超大御所だったので、これに反対する者などひとりもいなかっただろう。

よって1975年の叙勲は、ヌーベル・キュイジーヌに対しての評価のようにも見えるが、実際にポール・ボキューズの生涯を概観してみると、ヌーベル・キュイジーヌは通過点でしかなく、彼の料理人生における最大の評価は、カレームからエスコフィエ、それを守ろうとした師匠のフェルナン・ポワンの意思を引き継いでフランス料理の本道を長年守ってきたことにあったと言える。実際にポール・ボキューズはヌーベル・キュイジーヌ後には、地方料理や古典的な料理に対する復権や提唱を行なってきた料理人であった。つまりポール・ボキューズの料理人生に象徴されるように、ヌーベル・キュイジーヌはフランスのオート・キュイジーヌとして長年培われてきた古典料理の単なる別形態であり、必ずしもそれを否定するものではなかったということになるだろう。

よってヌーベル・キュイジーヌは、本質的には古典料理に繋がるもので、別解釈という範疇でのアプローチであったと考えられる。ゆえにヌーベル・キュイジーヌの功績というものは、停滞化しつつあったエスコフィエ由来の古典料理に新風を吹き込み、活性化させたということになるのではないだろうか。

メニュー詳細

1975年2月25日のポール・ボキューズの叙勲の後に行われた、昼食会で出された料理の詳細をここから詳しく解説してゆくことにしたい。料理はポール・ボキューズ、トロワグロ兄弟、ミッシェル・ゲラール、ロジェ・ヴェルジェ、モーリス・ベルナシオンによって備えられた。

V.G.E Soupe de truffes

まずアントレのポール・ボキューズの「V.G.E 黒トリュフスープ」は器の上をパ生地で覆って焼き上げたスープで、パイ生地を外すと中からトリュフの香が立ち上るという仕掛けがしてある。パイ生地は崩しながらスープに入れて食べることも出来るようになっている。このスープのアイディアは世界を席巻し、今では珍しいものではなくなっているが、この昼食会で始めて披露されたボキューズを代表する料理となっている。この料理はフランス大統領ヴァレリー・ジスカール・デスタンに捧げられ、後にボキューズの店では「V.G.E」のイニシャルを冠して提供されることになった。

【 La Cuisine du marché 】P71

材料(1人分):

新鮮な生トリュフ50グラム、フォアグラ20グラム、パイ生地60グラム、ダブル鳥肉コンソメ1/4リットル、赤ニンジン、タマネギ、セロリ、マッシュルームを同量に分け、ごく細かい角切りにしてバターで蒸したマティニョンスープ大さじ2。

作り方

① マティニョン大さじ2、トリュフ50g、フォアグラ20g、鶏肉コンソメ1/4リットルを「リヨネーズグラタン」と呼ばれる小さなスープチュレン(器)の中に入れる。

② チューレンを薄いパイ生地で覆う。シュー生地にはあらかじめ卵黄を塗っておき、チューレンに固定し密閉する。

③ チューレンを220℃のオーブンに入れ焼く。パイ生地が熱で膨らみ、きれいな黄金色になる(焼けた証拠)。

スプーンでパイ生地を崩すと、チューレンの中にパイ生地が落ちるので、それを食べるのが一番おいしい。

ポール・ボキューズがこのアイディアを思いついたのは、辻静雄が京都の「千花」にボキューズを連れて行ったときに出た椀物からである。確かに洋食器の中には、日本料理の椀物に相当するような器はなく、香りを閉じ込めて蓋を開けた時に香りが立ち昇るという演出は出来ない。しかしボキューズは、これをパイ生地で代用したというところに、この料理の新しさとアイディアの妙味があったという訳である。

Escalope de saumon de Loire à l'oseille

次の魚料理の「サーモン薄切りとオゼイユ」は、トロワグロ兄弟のヌーベル・キュイジーヌを代表するスペシャリテ中のスペシャリテである。これは開いた鮭を薄切りにして、エシャロットを白ワインとベルモットで煮詰め、これに生クリームを加えてから、オゼイユ(スイバ、あるいはスカンポの類)の葉をかるく煮て合わせたものを皿に敷き、軽く火を通した鮭をその上に載せた料理である。

この料理の始まりにはいくつか異なる伝説がある。鮭の薄切り(エスキャロップ)は、パリのマキシムのシェフだったアレックス・アンベールが始めた切り方であり。修業中のトロワグロ兄弟が「マキシム」で鮭の薄切りに取り組んでいた時期に、実家からオゼイユが送られてきたことで、この組み合わせの着想を得たとされている。彼らは実家のあるロアンヌ(Roanne)にあるレストランに戻り、レストランを代表する一皿に育て上げた。他にもレストランとオーベルジュの庭師がオゼイユを植えすぎて大量のオゼイユを使おうとしたことからこの料理が誕生したという伝説もある。

いずれにしてもこの料理はトロワグロ兄弟を代表する一皿であることに間違いはない。当時のロアンヌ駅舎がこの料理にちなんでサーモンピンクの壁とオゼイユの緑で塗られたことや、兄のジャン・トロワグロが急死した後にロアンヌの駅前が「ジャン・トロワグロ広場」と改名(昔トロワグロは駅前に店があった)されたことからも、この料理が如何に有名だったかを知ることが出来るだろう。

【 La Cuisine du marché 】P140

材料(8~10人分):

サーモン(1.500kg)、オゼイユ(100g)、ベルモット(1/4L)、白ワイン(1/4L)、クリーム(1/2L)、フェメドポワソン(1/4L)、オイル(10cc)、刻んだエシャロット、塩、コショウ(80g)

つくり方 :

1. 鍋に白ワイン、ベルモット、フェメドポワソンを入れ、刻んだエシャロットを加えながら煮詰める。

シロップ状になったら、目の細かいふるいにかけて濾す。生クリームを加える。再び煮詰め、一定の粘りを出す。味を調える。その後、よく水切りしたオゼイユを入れる。

2. 塩・胡椒をした後、熱した油でサーモンエスカロップを焼く。 乾燥させないように、ほんの数秒で両面に火が通るようにする。

盛り付けは、温かい皿にサーモンを並べ、オゼイユソースをかけるか、別々に盛り付ける。フルーロン(型で抜いた折込パイ生地を焼いたもの)を添える。

Canard Claude Jolly

ミッシェル・ゲラールが料理した「クロード・ジョリーの鴨:鴨エギレット、フォアグラ、ゼリー添え」のレシピは次のように説明されている。

【 La Cuisine du marché 】P276

フォアグラと胡椒:

フォアグラを、塩、胡椒、ポートワイン、コニャックで2日間マリネする。大きさによって異なるが、ポートワインを加えた鴨肉汁で10分ほど煮込み冷ましておく。

その後、レバーを煮込んだブイヨンを少し煮詰めてつなぎにする。(2リットルの煮汁に対して: コーンフラワー大さじ1、ゼラチンの葉8枚)

レバーの上にゼリーを塗るように1層目をセットする。胡椒を振りかける。仕上げにグラサージュをかける。

鴨のエギュイエット:

調理した鴨(血の入った鴨)を、仔牛のブイヨン1/2、赤クラレット1/2で煮込む。調理時間:約30分

エギュイエット(鴨の部位)の皮を剥き、冷ましておく。

肝臓の煮汁と鴨肉の煮汁をエギュイエットにかける。

エギュイエットと鴨のレバーのスライスをゼリーと一緒に盛り付ける。

ミッシェル・ゲラールは、食べても太らない健康的な料理「キュイジーヌ・マンスール(減量料理)」を提唱したシェフである。ミッシェル・ゲラールは中国を訪れ、中国料理が鴨の部位をすべて余すところなく使って、異なる数々の料理に仕上げる方法にインスパイアされ、この昼食会では3つのパーツから成る鴨料理を提供した。

この料理には「クロード・ジョリーの鴨」という風変わりな名前が付けられているが、これは既に何度か説明している料理評論家のクロード・ルベ(L'Expressの料理評論家としてのペンネームがクロード・ジョリー)に捧げられたものだからである。当時のクロード・ルベはヌーベル・キュイジーヌ運動の中心人物のひとりであり、さらに大統領とは学生時代を共に過ごした仲でもあった。クロード・ルベは、こうした関係からポール・ボキューズの叙勲に合わせてこの昼食会を企画し、実現させたのである。2012年刊のクロード・ルベ著書『À TABLE !』ではこの昼食会開催についての経緯が語られている。

この昼食会に料理評論家がひとりだけ参列出来ていることや、大統領が参席する昼食会でありながら、ミシェル ゲラールの料理がクロード・ルベ(クロード・ジョリー)に捧げられている理由はここにある。ここからも当時クロード・ルベがヌーベル・キュイジーヌに対して果たした役割や影響力の大きさを理解することができるだろう。だがこの5年後、クロード・ルベは流行によって形骸化してしまったヌーベル・キュイジーヌや、流行にのってヌーベル・キュイジーヌに飛びつこうとする料理人の愚について、先に紹介した批判的な記事を書いたのである。クロード・ルベがヌーベル・キュイジーヌに深く関係していたからこそ、逆にこの批判的意見は説得力をもつものとなったと言えるのではないだろうか。

Les petites salades du Moulin

サラダはロジェ・ヴェルジェが担当し、料理名は「ムーラン産の小さなサラダ」と付けられている。ロジェ・ヴェルジュは南仏で「ムーラン・ド・ムージャン:Le Moulin de Mougins」を始め、このレストランで1974年に三ツ星を取り、その後も長年星を維持し続けた。

ロジェ・ヴェルジェは南仏風土を料理で表現しており、「太陽の料理:ラ・キュイジーヌ・ソレイユ」を提唱していた。その料理は、南仏の太陽の恵みによる素材の風味を大切にし、野菜やハーブを使うことを特徴とするものである。大統領との昼食会のサラダがどのようなものだったのかについての記録は無いが、名前から考えると、シンプルながら南仏由来の新鮮で色鮮やかな野菜のサラダだったと推測される。特に記述が無いと言うことは、サラダ自体はそんなに特徴のある変ったものでは無く、ロジェ・ヴェルジェは野菜の素材そのものの良さで勝負したということではなかろうか。

Le Président

デザートを担当したのはリヨンに本店を構えるショコラティエのモーリス・ベルナシオンである。このアントルメはジスカール・デスタン大統領にちなんで「Gâteau du Président」という名前で今でもベルナシオンのスペシャリテになっている。レシピは以下の通りである。

【 La Cuisine du marché 】P403

(モーリス・ベルナシオン氏のレシピより)

卵4個、ふるいにかけた小麦粉125g、砂糖125g、バター100gでスポンジケーキを作る。全卵を砂糖と一緒に泡立てる。この混合物がリボン状になったら、小麦粉を加え、次に溶かしバターを加える。バターと小麦粉を塗った型にスポンジを入れるように注意しながら、弱火で20分ほど焼く。

生クリーム1/2リットル、ビターチョコレート600gを10分ほど煮る。火から下ろし、ステンレス製または籐製の泡立て器で完全に冷めるまで泡立てる。砂糖漬けのチェリーを加え、スポンジケーキにチョコレートクリームを詰める。あとは、チョコレートをナイフですりおろし、ケーキを覆う。

チョコレートをつかったケーキで大統領に捧げられているが、ちょっとうがった見方を述べておくと、モーリス・ベルナシオンはクロード・ルベも意識してこのデザートを出したのかもしれない。なぜならクロード・ルベは「Club des croqueurs de chocola:チョコレート協会」の創設者であり、大のチョコレートケーキ好きでよく知られているからである。あるシェフの回想録を読んでいたところ、クロード・ルベが店に来ると、店はあわててチョコレートケーキを準備したとあった。もちろんモーリス・ベルナシオンは大統領のためにこのケーキをつくったのであるが、同時にこの昼食会のプロデューサ―でもあるクロード・ルベの為でもあったのでは…とふと思ってしまうのである。

Wine List

昼食会で提供されたワインには、1926年シャトー・マルゴーが含まれている。これはポール・ボキューズとヴァレリー・ジスカール・デスタン大統領の誕生年であり、これも祝賀ムードをさらに高めるのに貢献したものと思われる。大統領の誕生日は1926年2月2日、ポール・ボキューズは1926年2月11日でわずか9日間違いの同世代であった。そして実はこれらのワインをセレクトしたのはクロード・ルベだったのである。

この昼食会には、エリゼ宮専属シェフのマルセル・レ・サボが同席しているが、彼が大統領と同席して食事をしたのはこの先も後にもない。このあたりの采配もクロード・ルベが行ったのではないだろうか。『大統領の料理人』というフランス映画があるが、官邸内の厨房に、他者が入り込んで料理するというのはなかなか大変なことである。しかもヌーベル・キュイジーヌの若手シェフたちが乗り込んでくるとなると、エリゼ宮の厨房内には何らかの抵抗もあったはずである。しかしクロード・ルベがエリゼ宮専属シェフを昼食会に同席させるという栄誉を与えることで、こうした抵抗をなくし、ヌーベル・キュイジーヌのシェフたちが自由に厨房内で料理に専念できるように手配したように思える。

ワインのチョイスにある気遣いだけでなく、表に出ない政治的ともいえる駆け引きのような部分もクロード・ルベはしっかりと抑えて、この昼食会を成功に導いており、彼の貢献度は非常に高いものであったことが理解できる。

大統領とポール・ボキューズを中心とした気さくなシェフ仲間を交えた会食だったが、同時にヌーベル・キュイジーヌを語るにおいて、これが歴史的メニューでもあったことは非常に興味深いところである。この「1975年2月25日メニュー」がサイトに掲載されているので是非リンク先を確認することをお勧めしたい。

ヌーベル・キュイジーヌのその後

1973年からフランス料理界を席巻したヌーベル・キュイジーヌだったが、その流行は潮が引くように終息に向かい、現在では過去の歴史的な出来事としてフランス料理史で取り上げられるようになってしまった。ヌーベル・キュイジーヌ以降、先のエリゼ宮の昼食会に参加したシェフたちは、古典料理に立ち返ったり、郷土料理のスタイルを洗練させたりしながら自分の料理スタイルを確立し、その後もスターシェフとして名声を確立していった。ヌーベル・キュイジーヌは短期間でその役目を終えることになったのである。

評論家たちも同様である。『ゴ・エ・ミヨ』のアンリ・ゴーもヌーベル・キュイジーヌを盛んにメディアで盛り上げたことを後悔していたというし、クロード・ルベでさえも安易にヌーベル・キュイジーヌへ料理人が手出しすることへの批判を「L'Express」に掲載した。こうした料理評論におけるネガティブな見方もまた、当時のヌーベル・キュイジーヌの終焉を裏付けているように思える。

ヌーベル・キュイジーヌの流行は1980年代にはほぼ終わっていたが、ヌーベル・キュイジーヌのシェフたちがその後も評価され続け、自身の料理スタイルで星を維持し続けることが出来たのは、彼らの根底に修業時代に培った古典的な料理(エスコフィエ)の基本があったからである。それゆえに彼らはヌーベル・キュイジーヌの時代を通過した後も、エスコフィエ的な料理に立ち戻ることも出来れば、あるいはしっかりとした土台の上に自身の新しい料理スタイルを築き上げることも出来たのである。

しかし古典的フランス料理の基本が出来ておらず、それを身に付けようともせずにヌーベル・キュイジーヌに安易に手出しした若いシェフにとって、その後の料理道は多難なものとなったに違いない。ヌーベル・キュイジーヌは一見すると簡単であるように見えることから、多くの料理人が一斉に後を追ったが、実際には先にも説明したように、古典的料理の素養を身に付けた一部の才能あるシェフたちが始めた高度でクリエイティブな手法だったのである。

ヌーベル・キュイジーヌのシェフたちは、情報や交通の発展とともに、日本を含む世界中に出かけてヌーベル・キュイジーヌの啓蒙活動を行ったが、そもそも古典的なフランス料理の基本も概念も無いところに、ヌーベル・キュイジーヌを植え付けようというのも可笑しな話だったのかもしれない。これにより小手先だけの、薄っぺらいヌーベル・キュイジーヌと称する創作料理が世界中でつくられるようになり、ヌーベル・キュイジーヌそのものにも大きな誤解が付きまとうようになった。これは今でも検証されるべきヌーベル・キュイジーヌの問題点であり、ヌーベル・キュイジーヌの負の一面であったと言えるだろう。

日本でもヌーベル・キュイジーヌは流行することになったが、ヌーベル・キュイジーヌそのものが日本料理の影響を受けたものであったことは、他国と比べ日本のヌーベル・キュイジーヌがまだ救われる料理になっていた理由であるのかもしれない。なぜなら日本人としての経験から、ある程度はその本質を外さずに、シンプルな料理の本質的な部分を理解することが出来たと思われるからである。しかしどのような食文化であっても、本当の古典を知らなければ創造的な領域に到達することは出来ないというのも事実である。

そういう意味でも、ヌーベル・キュイジーヌの時代に、多くの日本人の料理人が渡航してフランスのレストランで修行を始めたことは、現在のフランスで日本人が修行する以上に大きなバリューがあったものと考えられる。このような経験をもつシェフたちが帰国して店を開いたことで、日本のフランス料理のレベルは飛躍的に進歩したと言えるし、また古典的な料理に立ち返って料理を再現したり、研究したりするシェフがいることも、日本におけるフランス料理の在り方に深みを与えるものとなってきた。このように古典とモダンが繋がっていることを認識しつつ、技術と知識のどちらも理解して自家薬籠のものとすることが、真に創造的なシェフには求められていると言えるのではないだろうか。

「M.O.F:フランス国家最優秀職人章(Meilleur Ouvrier de France)」の試験には、実技で数世紀前の古典的なフランス料理調理の課題も出される。これはフランス料理に代々受け継がれてきたオート・キュイジーヌというものが、しっかりとした系譜のもとに続けられており、こうした古典を知ること無くして、フランス料理の本質が何であるのかを理解出来ないことを意味している。フランス革命を経て、カレームという大料理人がフランス料理を牽引し、それはエスコフィエに受けがれ、これがフェルナン・ポアンからポール・ボキューズ、そして現代ではアラン・デュカスの流れとして進行している。また1970年代のヌーベル・キュイジーヌも既に歴史の中に組み込まれ、料理を極めようとするものは、これも古典料理と合わせて学ぶ必要があることは言うまでもないことだろう。

18世紀と20世紀ヌーベル・キュイジーヌの共通性

最後に1740年代のヌーベル・キュイジーヌと、1970年代のヌーベル・キュイジーヌの共通性について語ることにしたい。1740年代のヌーベル・キュイジーヌは論争を引き起こし、革新性のあるものとして注目されたが、やがては古典料理の系譜に吸収されることになった。例えば先に挙げたフランソワ・マランの『コーモスの贈り物』はヌーベル・キュイジーヌ論争の中心であったが、実際にこの時代から19世紀に到るまで重版しつづけた最大のベストセラーは、ムノンの『ブルジョアの女料理人』の方であった。ムノン自身もヌーベル・キュイジーヌのシェフとして数冊のヌーベル・キュイジーヌの著書を発表しているが、それらの料理書よりも、圧倒的に『ブルジョアの女料理人』の作者として知られているというのはある意味皮肉であるとも言える。

ムノンの『ブルジョアの女料理人』は、過去の宮廷料理のレシピをブルジョワ(市民階級)向けに紹介した料理書であり、古典的手法の再評価と、それを簡易にすることでより多くの人がこうした料理を学ぶことが出来るようにしたものである。つまりヌーベル・キュイジーヌのシェフだったムノンがこうした料理書を書き、これが大いに売れたと言うことは、この時代もヌーベル・キュイジーヌの注目の後に、古典的料理の関心と理解が進み、ヌーベル・キュイジーヌはやがてこうした古典料理に吸収・融合していったということになる。

こうして見てゆくと18世紀のヌーベル・キュイジーヌと、20世紀のヌーベル・キュイジーヌには共通点が多いことに気付かされる。そのどちらもが一見、古典的料理に反旗を翻したものであるように思えるが、実際にはヌーベル・キュイジーヌの本質は、古典料理における基本に根差したものであり、本質的な部分では共通する部分が多かったということである。18世紀のヌーベル・キュイジーヌは、マシアロ、ヴァンサン・ラ・シャペル、マランそしてムノンによって推進されたが、彼らはいずれも古典的な宮廷料理に携わっていた者たちであった。これは20世紀のヌーベル・キュイジーヌのスターシェフたちが伝統的な一流店で修行したことで、古典的な手法を身に付けていたことと共通している。18世紀のヌーベル・キュイジーヌであっても、また20世紀のヌーベル・キュイジーヌであっても、共に古典を無視して成立するものではなかったということなのである。

1970年代のヌーベル・キュイジーヌ以降、幾つかの料理スタイルが注目され流行した。例えばフェラン・アドリアを始めとした20世紀末から21世紀初頭のシェフたちは「分子ガストロノミー:molecular gastronomy」を推進したのだが、こうしたスタイルも過去のものとなりつつある。そしてヌーベル・キュイジーヌや分子ガストロノミーのような革新的と言われる料理スタイルの流行の後には、揺り戻しがあるかのように、必ず再び古典的料理スタイルが再評価されることになる。これはヨーロッパの食文化の根底に、オート・キュイジーヌの古典的な手法が存在しており、やがてはこうした系譜に新しい料理が吸収されてゆくことが理由ではないかと考えている。

今後、どのような流行が料理に来るのか、あるいは料理がどのように進化を遂げることになるのかは分からないが、それでも次に新しくう生み出されるフランス料理には、やはり根底に王道のフランス料理のセオリーがあり、それを大きく外すものではないはずである。またそうした新しい料理が次の世代に産まれるためにも、常に基本となる古典料理に立ち返ることが重要であり、料理人にはこうした料理の根本、あるいは歴史と学術についても学ぶことをぜひともお勧めしたい。なぜなら一流の料理人は皆それをやっており、それこそが自身の料理の技術と知識を高めて価値ある料理を生み出す原動力となるからである。

クロード・ルベは「若き料理人への手紙」のなかで、『発明をしようとするな』というアドバイスを与えているが、これはフランス料理の新しいルセットの多くがむなしく創造に至らずに終わってしまうからである。よって新しい料理は「どの世代にも3~4人は生れてくる、創造的料理人にまかせればよい」としている。この意見は言葉通りに取ればネガティブなものであるかもしれないが、逆に捉えるならば、一握りの才能ある料理人によって創造的料理は生み出され、それが現代にまで継承されてきたということを意味している。

こうした料理人(カレーム、エスコフィエ、ポワン、ボキューズ)が何をやってきたのかは、既に説明した通り、古典を知りその上に新しい料理を開拓することである。クロード・ルベの意見はヌーベル・キュイジーヌに対して辛辣なものであるように思えるかもしれないが、これは過去にヴォルテールがヌーベル・キュイジーヌに対して述べた意見とその根本においては同じなのである。

こうした料理評論家が古典料理に立ち返ったように、あるいは偉大な料理人たちが古典料理の基本をしっかりと守ったように、古典を知り、理解すると言うことが料理における創造的(クリエイティブ)に直結していることをここで強調しつつ、「ヌーベル・キュイジーヌ」についての解説を締めくくることにしたい。

参考資料

『Gault et Millau, 1973 Oct』 Henri Gault, Christian Millau

『Les grandes recettes de la cuisine légère』 Henri Gault, Christian Millau

『Apologie des modernes, ou Réponse du cuisinier franc̜ois auteur des Dons de Comus a un patissier anglois』 Meusnier de Querlon, Anne-Gabrie

『L'éloge de Pierre Chirac par Fontenelle』 Jean-Jacques PEUMERY

『Portraits de Medecins』 Jean-Yves Gourdol

『Nouveau Traité de la Cuisine』 Menon

『La Nouvelle Cuisine』 Menon

『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table』 François Marin

『Bibliographie Gastronomique』 Georges Vicaire

『Histoire de l'Académie Royale des sciences - Année 1732』 Académie des sciences (France)

『Pierre Chirac, premier médecin du Roi, et le projet avorté d’une Académie de médecine à Paris (1731-1732)』 Alexandre Lunel

『Secret memoirs of the court of Louis XIV : and of the regency』 Philadelphia : G. Barrie

『The memoirs of the Duke of Saint-Simon on the reign of Louis XIV and the regency』 London : Chapman & Hall

『Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence』 Saint-Simon

『Le guide culinaire』 Auguste Escoffier

『Le guide culinaire』 Auguste Escoffier

『Émile』 Jean-Jacques Rousseau

『Julie ou la Nouvelle Héloïse』 Jean-Jacques Rousseau

『Some Thoughts Concerning Education』 John Locke

『Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers』Tome 4 la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert.

『La Cuisine du marché』 Paul Bocuse

『À TABLE ! LA VIE INTRÉPIDE D'UN GOURMET REDOUTABLE』 Claude Lebey

『Le mythe en question』 Alain Drouard

参考資料(日本語)

『軽いフランス料理』 万木義次

『フランス料理の実際』 中村勝宏

『季刊フランス料理』 三洋出版貿易

『コンテクストとしてのヴォルテール - 『百科全書』項目「ジュネーヴ」の宗教論とその周辺』 佐藤淳二