ヴァンサン・ラ・シャペル

料理人:ヴァンサン・ラ・シャペル

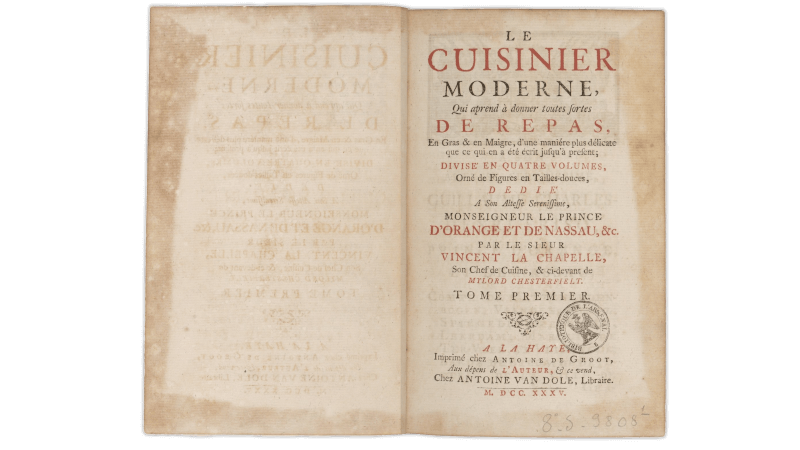

ヴァンサン・ラ・シャペル(Vincent La Chapelle:1690年あるいは1703年-1745年)は、18世紀フランスを代表する料理人である。料理書の著者でもあり、1733年にロンドンで『The Modern Cook』全3巻 を英語で出版。その2年後の1735年にはオランダのハーグで『Le Cuisinier Moderne』全4巻 をフランス語で出版し、さらに1742年には増補を行い『Le Cuisinier Moderne』全5巻 を出版している。

ヴァンサン・ラ・シャペルの料理書は、後世のフランス料理に大きな影響を与え、現在ではフランス料理史における重要な一冊として認められているが、彼がどのような人物で、実際にどのようなレシピを記したのかについて語られることはあまりない。本稿ではヴァンサン・ラ・シャペルの解説すると共に、なぜヴァンサン・ラ・シャペルの料理が革新的だったのか、その理由を当時のフランス料理界の歴史的な現状と並行しながら解説することにしたい。

ヴァンサン・ラ・シャペルは2ヶ国語で料理書を出版しているが、英語版の『The Modern Cook』とフランス語版のタイトル『Le Cuisinier Moderne』は同じ意味である。この両書を日本語タイトルにすると『現代の料理人』となり、本稿では以降どちらも統一してそのように表記にすることにしておく。

ヴァンサン・ラ・シャペルの評価

ヴァンサン・ラ・シャペルは偉大な料理人たちによって特に高く評価されてきた。例えば19世紀初頭には、巨匠のアントナン・カレーム(Antoine Carême:1783-1833)が、『現代の料理人』は「帝政以前に印刷された中で、唯一注目に値する書物である」と称賛している。

また20世紀に入るとエドゥワール・ニニョン(Édouard Nignon:1865‐1934)が、「この本にある原則の多くは今でも通用するものである」と称賛しており、オーギュスト・エスコフィエ(Auguste Escoffier:1846‐1935)も『Le guide culinaire』P165で、ソース・ヴァンサン(Sauce Vincent)をヴァンサン・ラ・シャペルの考案だと説明するなかで彼を巨匠のひとりであると認めている。(このソースについての詳細は後に解説する)

このようにヴァンサン・ラ・シャペルの著した料理書は、偉大な料理人たちによって、現代のフランス料理の礎を成すものとしてずっと高く評価されてきたのである。

ヴァンサン・ラ・シャペルがタイトルを『現代の料理人:Le Cuisinier Moderne』としたことからも明らかなように、ヴァンサン・ラ・シャペルは中世由来の料理とは決別した、さらに言うと当時のフランスで既に新しいと称賛されていた料理さえも越える、最先端の料理を目指そうとしていた。実際にこの料理書も通過点としながらフランス料理はさらなる発展を遂げたのは事実であり、現代フランス料理の源流には、ヴァンサン・ラ・シャペルが残したレシピや手法があることを認めていなければならない。

このように料理における新しさを追求しようとした、ヴァンサン・ラ・シャペルとは何者だったのか。まずはヴァンサン・ラ・シャペルの人物像を紐解き、そこから彼の料理について解説してゆくことにしたい。

フリーメーソンとの関係

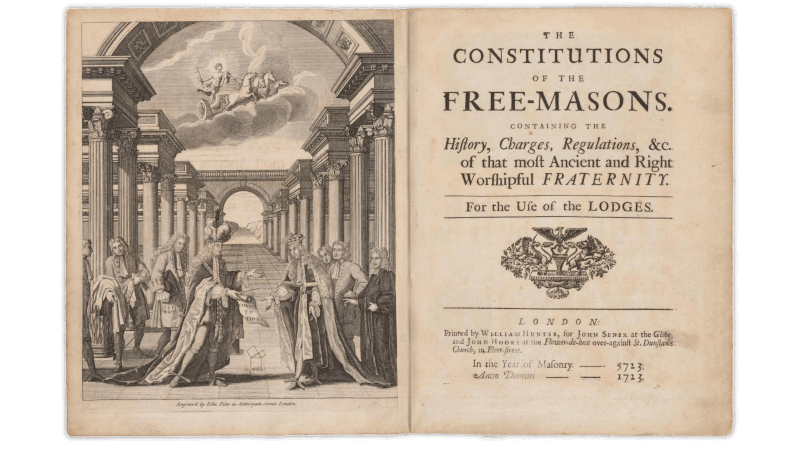

ヴァンサン・ラ・シャペルがフリーメーソンの会員だったことは、その人物像を語るにおいて欠かすことの出来ない最も重要な要素である。フリーメイソンとは、16世紀後半から17世紀初頭に英国で始まった友愛結社であり、現在では全世界に600万人を超える会員を有する組織となっている。18世紀のフリーメイソンにヴァンサン・ラ・シャペルが所属していたという確かな記録が残されている。

『The Minutes of the Grand Lodge of Freemasons of England. 1723-39』には、1731年3月17日にロンドンのレインボー・コーヒー・ハウスで開かれたグランド・ロッジ(ロッジ75)会合の 出席者リスト(p183) に「Mr Vincent De la Cappell」の掲載がある。さらに1732年8月17日にロンドンのプリンス・ユージーンズ・コーヒーハウスで開かれたロッジ98の会合の 出席者リスト(p193) にも「Mr Vincent la Chappelle」と掲載されている。このロッジ98は、後にユニオン・フレンチ・ロッジと呼ばれるようになるのだが、それはメンバーのほとんどがフランス名でフランス語を話す、フランス人を中心としたロッジだったからである。よってこのロッジに所属していた人物が、料理人のヴァンサン・ラ・シャペルである可能性は非常に高い。

ハーグで1734年11月19日に創設された、オランダで最初のフリーメーソン・ロッジ「l'Union Royale」の記念書籍『Twee eeuwen arbeid in de Koninklijke Kunst: 1734-1934』p.18 には、このロッジの創設者がヴァンサン・ラ・シャペルとあり、さらに同書の p.68 にある歴代グランド・マスターのリストから、初代がヴァンサン・ラ・シャペルだったことが確認できる。

また1735年にヴァンサン・ラ・シャペルは、ハーグで『The Minutes of the Grand Lodge of Freemasons of England. 1723-39』という、フリーメイソンのための合唱曲集を自費で出版しており、現在でもオランダのハーグには「Vrijmetselaarsloge Vincent la Chapelle」というヴァンサン・ラ・シャペルの名前を冠するフリーメイソン・ロッジが存在している。

こうした記録を見てゆくと、フランス人のヴァンサン・ラ・シャペルが、ロンドンからフリーメイソンの組織活動をオランダに伝え広げたこと。さらにはオランダの初期フリーメーソンの発展に大きく貢献した人物であることが明らかになってくる。

しかしなぜ料理人だったヴァンサン・ラ・シャペルがフリーメイソン内でそのような役割を果たしていたのかついては、これまでほとんど語られてこなかった。そこでヴァンサン・ラ・シャペルの人物像を解説する前に、まずはヴァンサン・ラ・シャペルとフリーメイソンの関係をさらに掘り下げて詳しく説明しておきたい。

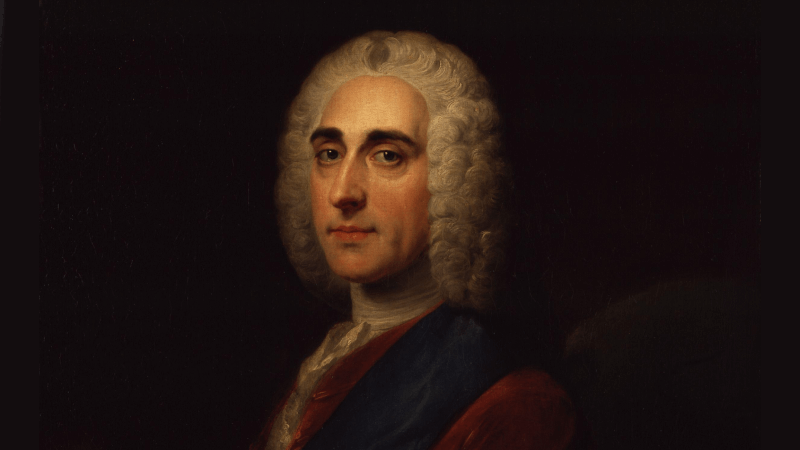

チェスターフィールド伯爵

ヴァンサン・ラ・シャペルは、オランダのハーグで英国大使だったチェスターフィールド伯爵:フィリップ・ドーマー・スタンホープ(Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield)に、1728年頃~1733年まで約5年間料理人として仕えていた。このことは、ヴァンサン・ラ・シャペル自身が『The Modern Cook』初版 でチェスターフィールド伯爵への献辞を記していることからも間違えのない事実である。

チェスターフィールド伯爵が英国大使としてハーグに派遣されたのは1728年から1732年までの約4年間である。そしてこの駐在期間中のチェスターフィールド伯爵のミッションは、オランダ提督のオラニエ公ウィレム4世と、英国王室ジョージ2世の長女のアンとの結婚をまとめることであった。この結婚については後に詳しく説明する。

チェスターフィールド伯爵もフリーメーソンの会員である。当時の政治政党「ホイッグ党」はフリーメーソンと近しい関係にあり、フリーメーソンのネットワークを通して諸国に対する諜報活動を行なっていたからである。そしてホイッグ党員であったチェスターフィールド伯爵は、当然ながらフリーメーソンのネットワークを最大限に活用しつつ外交を行なっていたものと考えられる。

例えばチェスターフィールド伯爵は、1731年にマリア・テレジアの夫で、マリー・アントワネットの父親であるフランツ1世を、フリーメーソンに入会させている。その際の式典はオランダのハーグで行われ、チェスターフィールド伯爵もそこに同席した。さらにその3年後にチェスターフィールド伯爵に仕えていた料理人のヴァンサン・ラ・シャペルが創設者となり、オランダ最初のフリーメーソン・ロッジが創始された。こうした流れから考えると、彼らの間には単に主人と料理人という関係だけではなく、フリーメイソンを基盤とした強い結びつきがあったことがうかがえる。

チェスターフィールド伯爵は外交における食の重要性を認識していた政治家だったに違いない。オランダ大使に就任した年の1728年10月に、美食家として名高く、友人だったリッチモンド公に次のような手紙を書き送っている。

【 The letters of Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield 】P2948

私には半年前にパリから派遣されてきた料理人がおり、彼は悪くはありませんが、最高の料理人というわけではありません。私には絶品料理(de faire une chere exquise)への思いがあるため、超一流の料理長(メートル・キュイジニエ)がいれば嬉しいのです。要するに、もしあなたがハーグに来ても、あなたの味覚の好みを楽しませるのにふさわしい料理人です。もし、そのような人を見つけることができれば、私のためにできる限りの交渉をして、その人をここに送ってください。しかし、パリ中の人が認めるような一流シェフを見つけることができない限り、私に料理人を送って頂かなくて結構です。これはあなたにとって非常に面倒な仕事かもしれませんが、あなたがパリにいらっしゃるのに、他の誰かにこの話をもちかけたとするならば、それはあなたの味覚に対する侮辱となることでしょう。

...急がずとも2カ月以内にそのような料理人を送ってください。そうであればあなたも十分に検討して探していただけると思います。

この手紙から、当時のチェスターフィールド伯爵が、パリでも一流クラスの料理人をハーグに連れてこようと真剣に探していたことが理解できる。当時雇っていた料理人はそれなりの水準にあったようだが、チェスターフィールド伯爵がそれ以上の料理人を必要としていた理由とは何だったのだろうか。もちろんチェスターフィールド伯爵も美食家であるとするならば、単に自身の楽しみのためということになるだろうが、オランダにおける彼の任務や、政治的立場をみると、必ずしもそれだけではないように思える。

リッチモンド公爵

チェスターフィールド伯爵から手紙を受け取ったリッチモンド公であるが、彼も父親の代からのフリーメーソン会員である。しかも1724年にはイングランドのプレミア・グランド・ロッジの最高位グランド・マスターを務めている。さらに1734年にはフランス北東部にあるシャトー・オービニーにロッジを開設。1735年にはパリのビュシー通りにあるホテル内にあるロッジの開設にも尽力した。こうした背景を見てゆくと、チェスターフィールド伯爵とリッチモンド公は、単に友人というだけでなく、フリーメーソン的な結社的友愛でも繋がってもいたということが分かってくる。

こうした関係から考えると、チェスターフィールド伯爵が何としても優秀な料理人を獲得しようとしていたのは何らかの政治的あるいは外交的な意図があったからということになるだろう。単に個人的な好みの問題だけで最高の腕前をもつ料理人を獲得しようと執着していたというよりは、むしろ優れた料理人を獲得することで外交活動を有利に進めるための手段を獲得しようとしていたのだと考えるべきである。

一例をあげると、後の時代にフランスの政治家として外交を担当したタレーランは、優秀な料理人を起用して成功を収めることができた。タレーランは、偉大な料理人のアントナン・カレームを召し抱えることで、ウィーン会議でフランスが有利になるように交渉を進めることができたと言われている。これと同じような意図があって、わたしはチェスターフィールド伯爵が有能な料理人を獲得しようとしていたのだと思えてならない。

ヴァンサン・ラ・シャペルがリッチモンド公爵からの紹介によってチェスターフィールド伯爵に仕えるようになったのかどうかは、資料が存在していないので定かでない。しかしチェスターフィールド伯爵がリッチモンド公に最高の料理人を依頼したことや、チェスターフィールド伯爵がオランダ大使を退任し、英国に戻った後も料理人を務めているので(1733年にロンドンで出版したヴァンサン・ラ・シャペルの料理書にチェスターフィールド伯爵の料理人とある)、チェスターフィールド伯爵はヴァンサン・ラ・シャペルを最高の料理人として認め、大いに満足していたに違いない。

またヴァンサン・ラ・シャペルもフリーメイソン会員であったことから、フリーメイソンのネットワークをつてにリッチモンド公が探し出して紹介した可能性が考えられるし、あるいはチェスターフィールド伯爵の影響を受けて、後からヴァンサン・ラ・シャペルがフリーメイソン会員になった可能性も考えられる。その順序はどちらとも言えないが、ただチェスターフィールド伯爵にとって、ヴァンサン・ラ・シャペルは単なるお抱え料理人ではなかったということだけは確かである。フリーメイソン会員だったヴァンサン・ラ・シャペルは、チェスターフィールド伯爵の外交的な目的や意図を十分に理解しつつ料理を提供できるシェフだったのではないだろうか。そのことはハーグにおけるチェスターフィールド伯爵が、外交的に達成することができた成果からも確認出来るので、次にその詳細を説明しておくことにしたい。

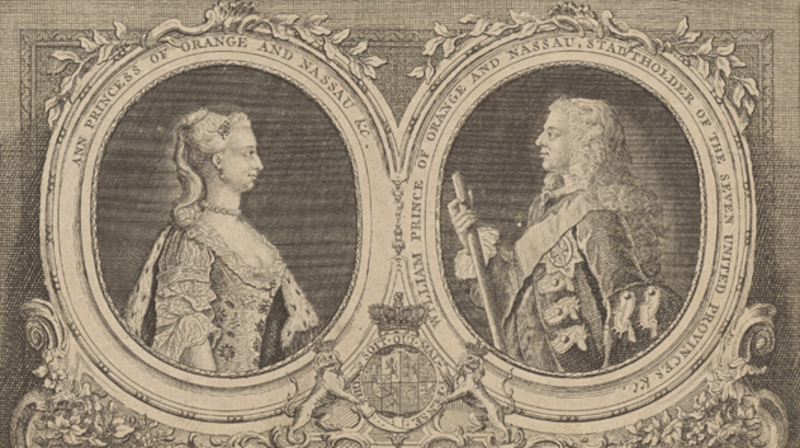

オラニエ公ウィレム4世

先にも述べたように、オランダ駐在英国大使だったチェスターフィールド伯爵の任務は、オランダ統領のオラニエ公ウィレム4世と、英国王室ジョージ2世の長女のアンとの結婚をまとめることであった。これは単なる結婚紹介や仲人のような役割ではない、英国の国益につながる重要な任務である。実際にこの結婚はかなり前から政略的に進められており、オランダで英国大使を務めたカドガン伯爵:ウィリアム・カドガン(William Cadogan, 1st Earl Cadogan)の任期中(1714年–1720年)から既に実現に向けた交渉が始まっていた案件だった。実はこのカドガン伯爵の長女と結婚して娘婿となっていたのが先のリッチモンド公である。

結果的にオラニエ公ウィレム4世とアンは1734年に結婚し、英国とオランダの関係はより強固なものとなった。これによって大使チェスターフィールド伯爵はその職責を十分に果たしたということになるだろう。具体的にチェスターフィールド伯爵がそのためにどのような働きをしていたのかは十分に明らかではないが、こうした過程で必要とされた饗応・宴会においてヴァンサン・ラ・シャペルの料理は非常に大きな効果を挙げたものと考えられる。

例えば結婚に先立つこと数年前、チェスターフィールド伯爵は、ハーグの邸宅に大宴会場を設けオラニエ公ウィレム4世の誕生日の祝賀会を開催している。バーバラ・ウィートンは『Savoring the Past:味覚の歴史』の中で、ヴァンサン・ラ・シャペルの腕前が、オラニエ公ウィレム4世の目にとまったのはこの時のことであったかもしれないと推測している。なぜならチェスターフィールド伯爵がオランダ大使を退任した後、ヴァンサン・ラ・シャペルはオラニエ公ウィレム4世の料理人として仕えるようになったからである。1735年にヴァンサン・ラ・シャペルがフランス語で出版した『Le Cuisinier Moderne』第1巻の冒頭では、ヴァンサン・ラ・シャペルが自身のことをオラニエ公ウィレム4世の料理人であることを明記している。

1732年にチェスターフィールド伯爵は大使を退任し、1733年に英国に戻っていたが、ヴァンサン・ラ・シャペルはその後も英国で伯爵に仕え続けていた。しかし1734年にはヴァンサン・ラ・シャペルが創設者となり、オランダで最初のフリーメイソン・ロッジをハーグに設立しているので、1734年にはオランダに移住して、既にオラニエ公ウィレム4世に仕えていたものと考えられる。こうした経緯を見ても、フリーメイソンとしてのヴァンサン・ラ・シャペルの活動に、何か深い意味があるように思えてくる。

1734年3月25日、オラニエ公ウィレム4世はアンとセント・ジェームス宮殿のフランス礼拝堂で結婚式を挙げるためイギリスに滞在することになった。この期間中にオラニエ公ウィレム4世はオックスフォード大学で名誉学位を授与され、またフリーメーソンにも入会した。この辺りの経緯にチェスターフィールド伯爵の関与があった可能性は非常に高い。なぜならかつて彼はフランツ1世をフリーメイソンに加入させた実績があるからである。つまりオラニエ公ウィレム4世の結婚にからみ、オランダ大使だったチェスターフィールド伯爵とその料理人ヴァンサン・ラ・シャペルは、いずれもフリーメイソン会員として活動を行い、オランダにもフリーメイソンの組織を広げると共に、結局はオランダ総督のオラニエ公ウィレム4世までもフリーメイソンの中に取り込んでしまったということになるのではないだろうか。

侍従:グロベスティンズ

さらに他にもオラニエ公ウィレム4世の周りには、フリーメイソンに関係した人物がいた。それはオラニエ公ウィレム4世の宮廷侍従長に任命されたドゥウェ・シルテマ・ヴァン・グロベスティンズ(Douwe Sirtema van Grovestins)である。彼はフリジア貴族の有力者であり、侍従長として毎日のようにオラニエ公ウィレム4世を訪問し、時事問題について話し合った。さらにオラニエ公ウィレム4世の亡くなった1751年(享年40歳)以降は、妻のアン(オラニエ公妃)のサポートをするようにもなっている。

このグロベスティンズもフリーメイソンの会員であり、料理人のヴァンサン・ラ・シャペルと明らかにつながっていた。先に紹介したオランダ・ハーグのフリーメイソン記念書籍 『Twee eeuwen arbeid in de Koninklijke Kunst: 1734-1934』P68 にある歴代のグランド・マスターのリストを見ると、1774年のグランド・マスターにグロベスティンズ(Baron von Grovestein)の名前がある。このように強いフリーメイソンの影響下にある人物たちが、同時に2人もオラニエ公ウィレム4世の近辺に仕えていたのである。

これはかなり極端な見方にはなるが、ひとつの可能性としてここまでの関係性からひとつの推測を述べておきたい。

まずチェスターフィールド伯爵がオランダ大使としてハーグに赴任した際に、かつてプレミア・グランド・ロッジのグランド・マスターだったリッチモンド公に優れた料理人を依頼。彼らは友人関係である以上のフリーメイソンとしての関係性から、オランダにおける外交手段として互いに融通を利かせたと考えられる。

リッチモンド公はパリでフリーメイソン人脈から有能な料理人のヴァンサン・ラ・シャペルを見つけ出し、チェスターフィールド伯爵に紹介したのかもしれない。フリーメイソン人脈というところからヴァンサン・ラ・シャペル自身もその頃既にフリーメイソンのメンバーだった可能性は非常に高い。ヴァンサン・ラ・シャペルはフリーメイソンの同志であるチェスターフィールド伯爵の意図を良く理解したうえで料理人として働き、その料理がオラニエ公ウィレム4世の目にとまった可能性がある。

チェスターフィールド伯爵がオランダ駐在大使としての任務を終えた際、チェスターフィールド伯爵はオラニエ公ウィレム4世のもとに、自身のもとで働いていた優秀な料理人のヴァンサン・ラ・シャペルを送り込もうと画策したのではないだろうか。あるいはオラニエ公ウィレム4世が自主的にヴァンサン・ラ・シャペルを獲得しようとしたのであれば、チェスターフィールド伯爵にとってそれは狙い通りだったということだろう。そしてその頃に出版されたヴァンサン・ラ・シャペルの料理書『The Modern Cook』は、オランダ公邸での採用をより確かなものとするための強力な後ろ盾(根拠)となったはずである。

結果、オラニエ公ウィレム4世は、英国国王ジョージ2世の娘のアンと結婚し、イングランド滞在中にフリーメーソンのメンバーにまでなった。その後オランダに帰国して、侍従にはグロベスティンズ、料理人にはヴァンサン・ラ・シャペルが就任。これによってオラニエ公ウィレム4世の周囲には英国の影響下にある、有力フリーメイソン会員たちが配置されることになったのである。

侍従のグロベスティンズは、オラニエ公ウィレム4世とオラニエ公妃のもとに日参していたが、これは英国に有利な進言を行なうためだった可能性が濃厚である。またグロベスティンズはオランダ王室の利益を横領し、イングランドに毎日のように送金して不正にも関与していた。

またヴァンサン・ラ・シャペルは、オラニエ公ウィレム4世の食事を管理していたことから、政略的にいつでもオラニエ公ウィレム4世を亡きものにすることが出来る立場にもあったということになる。そもそもこの時代は毒殺が横行していた時代であり、少しづつ毒を盛って殺害するというようなことも頻繁に行われていた。実際にオラニエ公ウィレム4世は40歳になったばかりで死去している。もともと体が弱かったということもあるが、早世したオラニエ公ウィレム4世に代わって、イングランドから嫁いでオラニエ公妃となったジョージ2世の娘のアンが摂政となり、グロベスティンズの助言のもと、政治を行なうようになったことは、英国のためにあまりにも上手く出来過ぎた話のように思える。

こういう説明をすると、わたしが、ヴァンサン・ラ・シャペルはオラニエ公ウィレム4世を毒殺したと主張しようとしていると思われるかもしれないが、それはあくまでも可能性の話というだけであり、これを実際に起きた出来事であると主張する気は毛頭ない。ただここで示しておきたいのは、ヴァンサン・ラ・シャペルという料理人は単なる一介の料理人ではなく、わたしが先に述べたような推測に関わることが出来る立場の人物だったということである。

イギリス外交

先にのべた可能性は、最も極端な推測であって、これをそのまま鵜呑みには出来ないだろうし、これに関する異論反論も多いことだろう。またこういうことを言うと、ありがちなフリーメイソンの陰謀論のように捉えられる方も必ずいるはずである。ただここで理解してもらいたいのは、イギリスという国は昔からこうした外交的な駆け引きに非常に長けた国なのだということである。つまり外交という観点から、この一連の出来事を客観的に観察し、明らかな事実や文献と歴史の断片を考察すると、先に述べたような見方も出来るということである。

わたしは数年間イギリスに住んでいたことがあり、仕事でイギリス人とやり取りする機会も多く、イギリス人の持つ気質や価値観はある程度はしっかりと把握しているつもりである。以前に何かの本でイギリス人の外交について書かれた文章に、なるほどと感心させられたものがあった。

それは「イギリス人はカードゲームをしている際に、自分の手持ちが例え良いカードであっても、周りには悪いカードしか持っていないとうまく信じ込ませることが出来る。しかし、それにも関わらずその偽りをきちんと見抜くことが出来るような人物が稀にいて、そのような人物以外、イギリス人は尊敬しようとしない」というものだった。

非常に分かりにくい例え話かもしれないが、要するにイギリス人の外交は、裏の裏をかいて、さらにその裏までかくという老獪な方法だということである。また感情を表面に出さず、間接的に不快感を示す方法をとる。一例として挙げておきたいのは、2015年10月に習近平主席がイギリスを訪問した際のエリザベス女王との晩餐会のメニューである。

この宴会で提供された赤ワインは「シャトー・オー・ブリオン 1989,グラーヴ」であった。英国王室はボルドー一級のようなワインは通常使わない。むしろ招待客や、英国王室にゆかりのある、有名でなくてもしっかりとした歴史や背景のあるワインが選ばれるのが通常で、高価な有名ワインをむやみに用いることはしない。それは成金趣味のようなものを嫌ってのことであり、そうならないようにワインは慎重に選ばれているのである。しかし、この日に提供された「シャトー・オー・ブリオン 1989,グラーヴ」は高価で有名なワインである。こうした例外には一体どのような意味があったのだろうか。

シャトー・オー・ブリオン 1989年

実はこの1989年という年は、天安門事件の年であり中国政府としては一番触れてほしくない年である。またこのワインはボルドー地方のグラーヴ(Graves)という地域のワインであり、このグラーヴは英語読みだと「グレイブス」つまり墓である。 習近平主席の訪英にあたり、中国政府側からエリザベス女王との面会を入れるようゴリ押しがあり、その無礼さにエリザベス女王は始めから良い感情を持っていなかったとされている。しかしながら新興の経済大国である中国を今となっては軽んずる訳にはいかない。このワインはボルドーのグランクリュワインで最もランクの高い5本のワインのなかの1本である。こうした方法で、ラベル(表面)の上においては礼を尽くし、その副次的な意味において中国を軽く扱うというシニカルさはかなりイギリス的であり、かつ彼らの得意とする手法である。この時、エリザベス女王が手袋をはめたまま、習近平と握手している写真があるが、これもそうした意図の表れなのだろうか。先ほど述べた、イギリス人が感情を表面に出さず、間接的に伝えるとはこういうところにいつも表れているのである。

そんなに深い意味はなく、たまたまこのワインになっただけだろうと言う人もあるかもしれないが、外交の席においては、もてなす国の歴史的背景やそれが意味するものも含めて、慎重にも慎重を期して料理や飲み物が選択されるのが国際的な常識、つまりマナーである。そこにたまたまは存在する余地が無いし、もしこうした凡ミスで提供されるようなことがあれば、それは一国の国益を損ないかねない重大事に発展する恐れがある。それを十分に分かっているのであれば、英国王室が慇懃無礼に習近平主席をもてなしたその意図は明白である。

こうした外交上の饗宴において、出された飲食物がたまたまだとか、偶然だったとかんがえるような人があるならば、その人は外交においては幼子である。外交においてそのような見方だと知らぬ間に後ろから刺されるか、あるいは中国主席のように裏の意味において見下されるだけである。

脱線してしまった感があるが、それは、こうしたことも念頭に置きながら、ヴァンサン・ラ・シャペルという料理人が、この時代にどのような立場で、そのような仕事をしていたのかを理解して頂きたいと思っているからである。なぜなら、何度も言うがヴァンサン・ラ・シャペルは明らかに単なる料理人ではなかったからである。続いてはそのところを更に紐解いて説明することにしたい。

ヴァンサン・ラ・シャペルという人物

ヴァンサン・ラ・シャペルは単なる料理人ではないと言い続けているが、実際はどのような人物だったのだろうか。調査するなかで、わたしはヴァンサン・ラ・シャペルは英国の諜報員としての役割を果たしていたという感を一層強めるようになっていた。実際に世界有数のフリーメーソンの研究ロッジである「クアトゥオール コロナティ:Quatuor Coronati」の記事に「ヴァンサン・ラ・シャペルは英国諜報機関の情報源である可能性が高い」という分析が掲載されているのを見つけ、腑に落ちると同時に確信を深めることが出来た次第である。現代であればヴァンサン・ラ・シャペルは007と同じMI6というイギリスの諜報機関に所属することになったはずだろう。

ヴァンサン・ラ・シャペルは国際的な人物だったようで、世界の各地を旅して得た知識を『Le Cuisinier Moderne』に書き記している。ヴァンサン・ラ・シャペルの料理書にはフランス料理はもちろんだが、イギリス料理やオランダ料理、その他アジアも含む各国の料理が掲載されている。

『Le Cuisinier Moderne』1742年刊 第5巻のp.257には「Gigot de Muton a la Indienne:羊腿肉のインド風」というインド料理について説明しており、ここで用いる赤唐辛子(Piment Rouge)について、「この赤い唐辛子は、あまりの辛さからピマン・アンラジ(Piment enrage:激怒した唐辛子)と呼ばれている。ヨーロッパでは何人かの料理人しか知らず、他の人はわたしのように、ポルトガルやインド諸島を訪れていない限りこの種の唐辛子を知ることはない」と述べている。研究者によってはこの記述を根拠に、ヴァンサン・ラ・シャペルはインドを旅した経験があると述べている。

フランス料理書でありながら、このように諸国の料理レシピが含まれていることがヴァンサン・ラ・シャペルの先進的なところであり、国際人だったという彼の人となりのヒントを与えてくれているように思われる。しかしその反面、ヴァンサン・ラ・シャペルが本当に諸国を旅していたのかについては疑問の残るところもある。

例えば、インドとは言及されているが、これが「西インド」のことなのか「東インド」のことなのかがはっきりしない。唐辛子の言及から西インドのことを指しているかと思えば、その文脈のなかに東インドの水牛についての言及もあり支離滅裂な情報になっている。また後でも説明するが、インド風料理のなかに牛骨髄やラード(豚脂)などが使われておりインドの食文化を本当に理解していたのか疑わしいところがある。

こうした記述からしてヴァンサン・ラ・シャペルが実際に世界を周っていたのかは疑わしいという見解もある。ただわたしはヴァンサン・ラ・シャペルが世界を周ったにせよ、実際には周っていないにせよ、こうした世界の情報を知り得る立場にいたということは確かであり、そこには注目すべきであると考えている。ヴァンサン・ラ・シャペルは大航海時代の覇権国として富を築いたオランダにいたのだが、同時にフリーメイソンのような情報ネットワーク内にいたことで、あらゆる国際的な情報に接することが出来たはずである。ヴァンサン・ラ・シャペルは、一介の料理人であれば持ち得ない視野と情報をもって料理書を記したことが、『Le Cuisinier Moderne』をより特異なものにしているのである。

ヴァンサン・ラ・シャペルが最初に出版した料理書、『The Modern Cook』は英語だが、こうした出版経緯にも何らかの意味があるのかもしれない。ヴァンサン・ラ・シャペルはフランス人なので、当然ながらフランス語で料理書を書くのが普通のはずなのだが、1733年に「特異な英語文体」とバーバラ・ウィートンが『味覚の歴史』で評した英語を用いながらロンドンで出版されることになった。

その理由として、当時のヴァンサン・ラ・シャペルが、チェスターフィールド伯爵の料理人だったことが挙げられるだろうが、そうだとしても書かれた料理書が、必ずしも英語である必要はなかったとも言える。それでも英語で出版されなければならなかったところに、ヴァンサン・ラ・シャペルとチェスターフィールド伯爵に何らかの意図があったことを感じざるを得ない。

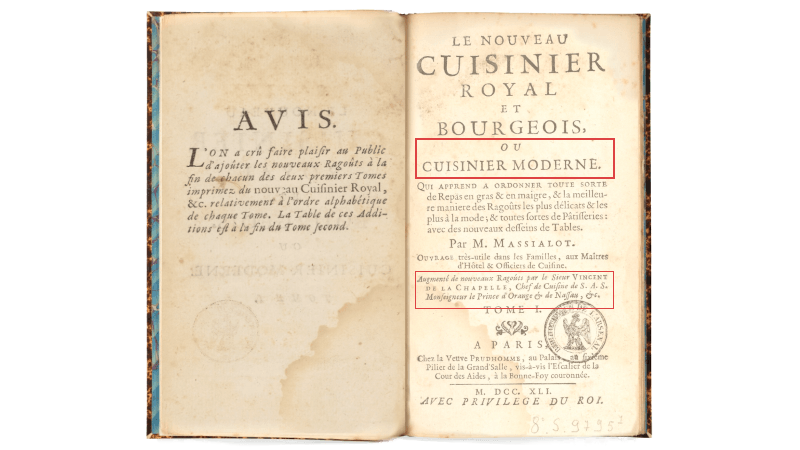

まず最初に言及しておかなければならないのが、ヴァンサン・ラ・シャペルが1733年に出版した『The Modern Cook』はそれに先行すること42年前、1691年にフランスで出版された『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』から、かなりの部分を剽窃しているという事実である。

『王室とブルジョワ家庭の料理人』はフランスの料理人の「フランソワ・マシアロ」によって書かれた名著であり、当時のフランスで再版し続けていた有名な料理書籍であった。料理研究家のフィリップ&マリー・ハイマン夫妻(Philip & Mary Hyman)は双方の料理書の比較を行い、1979年の論文『ラ・シャペルとマシアロット:18世紀の確執 ‐ La Chapelle and Massialot: an 18th century feud』で、ヴァンサン・ラ・シャペルの『The Modern Cook』の内容の1/3は、マシアロの著作からの剽窃であることを明らかにしている。

しかしその後、マシアロが1739年に出版した『新・王室とブルジョワ家庭の料理人』で、今度はヴァンサン・ラ・シャペルの54種類のレシピが引用(盗用)掲載されることになった。マシアロの没年は1733年とされているので、実際にこうした剽窃を行なったのはマシアロの後継者の誰かか、あるいは出版社だったのかもしれない。あるいは1733年というマシアロの没年そのものが間違えている可能性もあることから、こうした経緯に関して正確なことは何とも言えない。

こうした剽窃に対してヴァンサン・ラ・シャペルは1742年出版の『Le cuisinier moderne』第1巻 序文、さらに第5巻序文と、5巻の最後に「王室とブルジョアの料理人についての注釈:Remarques sur le Cuisinier royal et bourgeois」という項をわざわざ設けて激しい批判を行なった。

こうしたヴァンサン・ラ・シャペルの批判を受けてか、1742年および、1748年~1750年版のマシアロの『新・王室とブルジョワ家庭の料理人』からは、ヴァンサン・ラ・シャペルに由来するレシピは全て削除されてしまった。

こうしたヴァンサン・ラ・シャペルとマシアロの間の、一連の剽窃にまつわる事実と、相手に対する批判は、何か釈然としない印象をわたしに残すものとなっている。そもそもヴァンサン・ラ・シャペルは、1/3ものマシアロの著書の大部分を剽窃しておきながら、自分の料理書のレシピが剽窃されたとして、自身の料理書で批判を展開したのはなぜなのか。本来であれば最初に批判されるべきは、ヴァンサン・ラ・シャペルの方であり、マシアロが自身のレシピを剽窃したとして批判する資格は、そもそもヴァンサン・ラ・シャペルには無いはずである。

ヨーロッパの王侯貴族の料理人を務めてきたヴァンサン・ラ・シャペルは誇り高い人物であったと思われる。また先ほどから繰り返し述べているように、ヴァンサン・ラ・シャペルは間違いなくただの料理人ではなく、フリーメイソン内では上級会員に位置し、政治家や執政官とコンタクトすることが出来る立場の人物だった。よって疑問点は、そのような誇り高き男であるヴァンサン・ラ・シャペルが、なぜマシアロの料理書から1/3もの剽窃をしてまで英語で『The Modern Cook』を出版しなければならなかったのかということである。

まず『The Modern Cook』の出版が英語で行われたということが重要である。なぜならフランス語でこれが出版されたのであれば、マシアロの『王室とブルジョワ家庭の料理人』の丸写しであることが直ぐに露見したはずだからである。つまり翻訳というフィルターを入れることで、マシアロの記述に変化を加え、オリジナルのように見せかけることを考えたのかもしれない。それにしても1/3もの剽窃はかなりの分量である。このような剽窃の背景には、急いで『The Modern Cook』が出版されなければならなかった何らかの事情があったのではないかと考えられる。

1733年という出版年に注目すると、まずチェスターフィールド公爵が前年にオランダ大使を退任することになり、オランダにおける情報提供源をどのように保持するかが考慮された時期であったに違いない。そこで先にも述べたように、チェスターフィールド公爵は、自身の料理人で、フリーメイソン会員でもあるヴァンサン・ラ・シャペルを、オランダのオラニエ公ウィレム4世のもとに送り込み情報源を確保しようとしたのではないか。実際にフリーメイソン研究機関のロッジも、ヴァンサン・ラ・シャペルは英国のために諜報員として活動したという分析をしており、オランダでのヴァンサン・ラ・シャペルの裏の役割がどのようなものだったのかが理解できる。

こうした背景を考えると、当時のヴァンサン・ラ・シャペルが、オラニエ公ウィレム4世のもとで料理人として確実に召し抱えられて内部に潜入するため、より確たる偉大な料理人としての実績と裏付けが必要だったかもしれず、その為に料理書の出版が急務だったとも考えられる。よってヴァンサン・ラ・シャペルの『The Modern Cook』は短期間に切り貼り(コピペ)のような方法で寄せ集めのレシピ素材が編纂された料理書になってしまったのではないだろうか。しかもその編纂作業にはヴァンサン・ラ・シャペルだけでなく、他の者も参画していた可能性が推測される。なぜならそこにはマシアロのレシピが大部分含まれているからである。後年になってヴァンサン・ラ・シャペルがマシアロの剽窃を手厳しく批判したことと考え合わせると、他人がそうした剽窃を代わりに行ったのでない限り、そこに大きな自己矛盾が生じてしまうことになるだろう。

フランソワ・マシアロは1733年に亡くなったとされている。この年にヴァンサン・ラ・シャペルの『The Modern Cook』英語版が出版されたことにも何らかの意味があると考えられそうである。ヴァンサン・ラ・シャペル、あるいはこの料理書編纂に携わった者は、フランソワ・マシアロの死を知っていたのではないだろうか。つまりマシアロの死により、『Le Cuisinier roïal et bourgeois』から意図的に多くを引用したことが考えられる。当時は著作権の概念はなく、作者が亡くなった後であれば問題はそこまで生じなかったはずである。つまり逆に考えると、この時期にこのような剽窃が行われたということが、1733年がマシアロの死亡年であることを示すものとなっているとも言えそうである。

1734年にオラニエ公ウィレム4世は結婚式のため英国に滞在していたが、この結婚を取りまとめたチェスターフィールド公爵は、オラニエ公ウィレム4世と近い関係から、かつて自身の料理人であり、料理書を出版している一流の料理人だとしてヴァンサン・ラ・シャペルを紹介したのではないだろうか。結果としてヴァンサン・ラ・シャペルはオラニエ公ウィレム4世の料理人となり、同時にオランダでフリーメイソンとしても活動し、初代グランド・マスターに就任したのである。

こうした経緯を追ってゆくと、ヴァンサン・ラ・シャペルはやはり英国のための諜報活動を行なっていたとしか思えなくなる。またそれこそが『The Modern Cook』が書割のように表面的に仕上げられ、多くのマシアロの剽窃レシピを含みながら出版されることになった理由だったとも推測されるのである。

『現代の料理人』の分析

ヴァンサン・ラ・シャペルは1733年に『The Modern Cook』(英語版)をロンドンで出版して以降は英語版の出版はせず、増補をしたフランス語版だけを出版してきた。以下にヴァンサン・ラ・シャペルが出版した順番に示しておく。

『The Modern Cook』英語版

1733年『The Modern Cook』初版 第1巻,第2巻,第3巻

1736年『The Modern Cook』第2版 第1巻,第2巻,第3巻

1744年『The Modern Cook』第3版 全1巻

1751年『The Modern Cook』第4版 全1巻

『Le Cuisinier Moderne』フランス語版

1735年『Le Cuisinier Moderne』初版 第1巻,第2巻,第3巻,第4巻

1742年『Le Cuisinier Moderne』第2版 第1巻,第2巻,第3巻,第4巻,第5巻

1733年にロンドンで英語で出版された『The Modern Cook』は全3巻である。この『The Modern Cook』が先に説明した、約1/3がマシアロのレシピから剽窃された問題の版である。しかし1735年のフランス語版『Le Cuisinier Moderne』からは、マシアロのレシピが大幅に削減され新しいレシピが加えられることになり、巻数も全4巻に増補された。1742年版は全5巻になり、今度はマシアロが自分のレシピを剽窃したことや、マシアロのレシピに対する酷評を行なっている。

ヴァンサン・ラ・シャペルの剽窃

ヴァンサン・ラ・シャペルが1733年出版した『The Modern Cook』には、他にも不自然なところがある。例えば自分のレシピであっても、中心となる素材だけを変えたものを繰り返して記述するという方法が取られている。例えば七面鳥を中心に様々な素材を組み合わせた料理レシピは、鶏を中心にした材料の組み合わせ料理のなかでも繰り返し記載されている。これは書籍の分量をかさましする為に行われたような印象がある。

ヴァンサン・ラ・シャペルは、マシアロの料理書から約1/3を剽窃し、自身のレシピも素材を変えた重複する記述を行うことで、全3巻のボリュームを何とか保とうとしたのではないだろうか。先にも述べたように短期間で切り貼りによって、この料理書が編纂されたのであれば、こうしたかさ増しとも思える方法も意図があってのことのように思われる。そしてこうしたところが『The Modern Cook』が1733年にゴリ押しで出版されなければならなかったことの影響のように思えるのである。

先にも言及したフィリップ&マリー・ハイマン夫妻(Philip & Mary Hyman)の1979年の論文『ラ・シャペルとマシアロット:18世紀の確執 ‐ La Chapelle and Massialot: an 18th century feud』では、『The Modern Cook』全3巻には、1476種類のレシピが掲載されており、そのうちの480種類のレシピがマシアロからの剽窃であることを明らかにしている。つまりヴァンサン・ラ・シャペルは、自身の著作のレシピの33%(1/3)もの分量を剽窃によって埋めたということになる。

こうした剽窃は看過できないものではあるが、それと同時に大きな疑問を感じさせる部分にもなっている。なぜこうしたことを行ってまで出版しなければならなかったのかを考えると、やはり『The Modern Cook』は短期間で編纂され、何としてもそれなりに充実した内容で、この時期に出版されなければならなかった深い事情があったことを感じさせられる。

フランソワ・マシアロの剽窃

1739年に改版されたマシアロの『Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois』には、どういう訳かヴァンサン・ラ・シャペルが1735年に出版した『Le Cuisinier Moderne』から引用した58種類の料理レシピが掲載されることになった。しかもタイトル『新・王室とブルジョワ家庭の料理人』の下に、「または現代の料理人」(ou cuisinier moderne)という文言が追加されており、さらに「augmenté de nouveaux ragoûts par le sieur Vincent La Chapelle 」、つまり「ヴァンサン・ラ・シャペル氏によって追加された新しいラグー」という文章も記されている。以下は問題のマシアロの書籍の扉部分である。

バーバラ・ウィートンは『Savoring the Past:味覚の歴史』の中で、「ラ・シャペルは自分のレシピがマシアロの『新・王室とブルジョワ家庭の料理人』の1739年版に挿入されたことを、自作の『Le Cuisinier Moderne』の1742年版の第4巻において攻撃的にののしり、5巻目の終りではさらに一段と強く非難している」と述べている。ヴァンサン・ラ・シャペルは、マシアロこそが自身の著作から盗用したのだと逆に激しく批判するようになったのである。

ヴァンサン・ラ・シャペルのマシアロ批判

ヴァンサン・ラ・シャペルはマシアロの著作を批判しているが、これはマシアロとヴァンサン・ラ・シャペルが同時代の料理人であり、マシアロが数十年前に出版していた料理書『王室とブルジョワ家庭の料理人』が、既に高い評価を得ていた為であろう。ヴァンサン・ラ・シャペルは終始、マシアロの著作に対する批判を自著に掲載してマシアロを牽制している。例えば1735年版『現代の料理人』の冒頭では次のようなマシアロの著書に対する批判を述べている。

【 Le Cuisinier Moderne 】1735年版 第1巻 序文

天才的な料理人は、新しい料理を仕える主人を喜ばせるために創作するだろう。ゆえにその芸術も、他の芸術と同様に変化する必要がある。20年前には王侯貴族の食卓で流行した嗜好だったとしても、それらはもはや客を喜ばせるものではない。料理術におけるこうした変化こそが、わたしが本書を出版した理由である。料理人のフランソワ(マシアロ)の『王室とブルジョワ家庭の料理人』と題された料理書籍は、かなり以前に書かれたもので、すでに時代遅れであるにも関わらず、「新・Nuvelle」を料理書タイトルに冠して出版され続けている。この料理書とわたしの料理書を比較する人は、両方が全く違ったものであることに気付かれるだろう。外国の出版社は、自分たちには理解が足りないことからこうした作品を再版し続けているが、彼らの努力は無駄なものでしかない。それに対してわたしの料理書は、どんな著書からも借りてきたものはないし、すべてがわたし自身の実践と経験の結果であると断言する。

これはヴァンサン・ラ・シャペルが、最初にマシアロに対する物言いを始めた箇所である。だがヴァンサン・ラ・シャペルは、マシアロの料理書は既に時代遅れだと批判しつつも、この料理書から1/3もの剽窃を2年前に行なっており、どう考えても理解に苦しむ大きな自己矛盾なのである。さらに自分の料理書に剽窃はなく、すべて実践と経験から得られたオリジナルであると主張しているのは明らかに事実に反している。

さらに7年後の1742年版『現代の料理人』序文では、さらなるマシアロ批判がより辛辣に行われるようになった。これは1739年に出版されたマシアロの『王室とブルジョワ家庭の料理人』にヴァンサン・ラ・シャペルのレシピが引用されたのを受けての批判である。序文には次のように記されている。

【 Le Cuisinier Moderne 】1742年版 第1巻 序文

私が本を書いて出版する目的はただひとつ、それは一般の利益の為である。私は『王室とブルジョワ家庭の料理人』の著者(マシアロ)が全3巻の料理書を通して人々に与えようとする誤解から、人々を保護することが公益にかなうと考えている。

この人物は、私の著作のタイトルを盗用し、私の名前を彼の料理書の巻頭に掲載しただけでなく、新しい宴席のメニューを構成したと誇っている。しかしそのからくりを見抜くには、彼の料理書を開いてみるだけで十分である。恐らく彼以外の誰しもが、年間を通した四季のためのメニューを、一般的なルールとして定めることの愚かさを理解しているはずである。なぜなら年々によってかなりの違いがあり、それに加えて、気候の多様性のために自然はいつも均一ではないからである。

彼の料理書:第3巻の最後に追加された内容は、私の料理書から引用したと認めているものがあり少しは現実的になっている。しかしながら、それこそが欺瞞であると私が不満を言う理由でもある。彼の目的は、私の作品の最も重要なレシピのなかからの正確な抜粋をしているかのように思わせることである。しかし実際には、一般的ではあるものの、わたしの作品の真の姿を理解しようとするには不十分なものだけしか抜粋していない。これに対して私はより誠実な対応をしている。なぜなら、私が引用したのは、彼の料理書のなかでも最良の部分であり、それを本書第5巻の最後に、私のコメントと一緒に掲載しているからである。

ヴァンサン・ラ・シャペルは、まずマシアロの通年のメニュー構成のルール化という考え方が誤りであると批判している。また自身のレシピの引用の仕方についても不満を述べている。

実際にマシアロの書籍を確認してみると、ヴァンサン・ラ・シャペルからの引用があることを冒頭で明示してはいるが、一部、引用をしてはいてもそれをヴァンサン・ラ・シャペルのものであることを明記していないレシピもある。こうした引用元を示さない掲載方法は、確かに剽窃と言われても仕方が無いことである。またヴァンサン・ラ・シャペルは、マシアロの引用の仕方にも不満を述べている。その引用レシピが「自身を代表する料理ではなく、一般的なレシピから引用されており、しかもその引用すべき部分が適切でない」というのである。

ヴァンサン・ラ・シャペルのマシアロ料理解説

ヴァンサン・ラ・シャペルは自身の料理書にもマシアロの最良のレシピを引用・掲載することで誠実な対応をしたと主張している。実際に『現代の料理人』第5巻の最後に、「王室とブルジョアの料理人についての注釈:Remarques sur le Cuisinier royal et bourgeois」という項をわざわざ設けて、ここで15種類のマシアロのレシピを引用しながら解説を加えているのだが、各レシピに付されたヴァンサン・ラ・シャペルの実際のコメントはかなり辛辣で、主として批判的な内容である。(この批判は当を得ているところもあり腑に落ちるのだが、ただしこれがマシアロに対する誠実な対応だと言われても首を傾げざるを得ないところがある)

例えば「べ二エのクワンド風:Bignets à la Quandò」のレシピ解説では次のように述べている。

このようなレシピが本に書かれるとは驚きである。この種のべ二エをフランスで初めて紹介し、熟練した料理人に伝えたのは私だからである。実際に私はこの作り方を見せるのを喜びとしていたし、既に私の初版 (1735年版:第4巻 p.294) にレシピを掲載している。この著者(マシアロ)は、フライパンにぎっしりと詰めるように命じているが、一度に焼けるのはひとつだけで、それでも生地の作り方に注意しなければ上手くできない。この正式名称は「ビニエ・アン・パヴォ:Bignets en Pavôts」である。一度にひとつしか焼けない理由は、型から取り出して焼き色をつけていないと、拡がって形が崩れてしまうからである。

このように述べて、ヴァンサン・ラ・シャペル自身が先にこのレシピを紹介し、マシアロがレシピを逆に引用したと説明を加えている。また作り方や名称の間違いを指摘することで、暗にマシアロへの批判を行なっているとも言えるだろう。

マシアロの「豚脛肉の塩漬け青野菜ピュレ添え:Salé à la Purée verte」について、解説でヴァンサン・ラ・シャペルは次のように述べている。

これはとても新しい前菜である!面白いニュースとして世間に発表され、新聞に掲載されるに値するものである。このアントレをつくるには料理人である必要はない。

珍しくヴァンサン・ラ・シャペルが料理を褒めているが、それでも料理のプロのする仕事としては大したものではないとして、マシアロのレシピを貶めているように思える。

次にマシアロの「Sabot au Sang」という、仔牛肉と脂で煮た血を網脂で包んでローストする手間のかかった料理を取り上げて、この調理方法の不必要な手間のかけ方を次のように批判している。

仔牛肉と血液を網脂で包んで調理して、その後で周囲にまき散らすのはなぜなのだろうか?手間をかけずに鍋で調理するだけで済むだけのことである。

他にも「鳩のロワイヤル風:Pigeons à la Royale」に対して「これは目新しいことではない」と述べているし、更に「牛タンのブラッドソース添え:Langue de Bœuf au Sang」のレシピについても、

私が厨房にいたときから、この料理が出されるのを見ていたし、私も出したことがある。つまりこの料理は、この著者がまだこの世に生まれる前から完成していた料理なのである。他人を批判しようとする者が、先人から何かを借用して、それを新しいものに見せかける(自作として盗用する)ようなことがあってはならない。

と述べて、マシアロこそが先人のレシピの盗用者であり、自分を批判する資格すらないと非難している。しかしここまで来るとかなり泥試合の様相を呈した印象すら受ける。

さらにマシアロの「茹でプリン:Pouding bouilli」の解説では次のようにも述べている。

誰がパン粉、小麦粉、および米なしでプディングをつくるのを見たことがあるだろうか?それはただの塊になるだけである。もしこれに牛乳で煮たパン粉を加えた場合、プディングとしての体は成すだろうが、それは世間を騙して、特殊な手段でお金を稼ごうとすることである。フランス人がプディングの適切な作り方についての教訓を与えるのには適しておらず、その名誉はイギリス人に委ねるべきである。

ここでヴァンサン・ラ・シャペルは、フランス人(暗にマシアロ)がプディングの作り方を教えることの愚を戒め、同時にパン粉、小麦粉が入っていないマシアロのプディングのレシピなどあり得ないと批判している。レシピにこれらが加えられなかったのはマシアロが書き漏らしてしまったからなのだろうか。同じようなヴァンサン・ラ・シャペルの指摘は最後に取り上げられた「ガトー・ド・サヴォワ:Gâteau de Savoye」にも向けられている。

誰が小麦粉なしでガトー・ド・サヴォワを作れるでしょうか? 親愛なる友よ、あなたには他の誰も知ることのできない特別な秘密があるのでしょうね。しかしガトー・ド・サヴォワには小麦粉を入れ忘れないように。

皮肉たっぷりに、小麦を使うのを書き漏らしてしまったマシアロに問いかけている。ヴァンサン・ラ・シャペルは『現代の料理人』全5巻で膨大なレシピを紹介および解説しているが、最後の最後はマシアロに対する嫌味とも取られかねないこの言葉で締めくくっているのである。

ふたりの対立

ヴァンサン・ラ・シャペルは、あくまでも自分がマシアロの料理書から盗用したことを認めなかった。むしろマシアロが自分の料理書から盗用したのだと逆に辛辣に非難したのである。しかし先に盗用したのは明らかにヴァンサン・ラ・シャペルであり、そのことは残された文献比較によって十分過ぎるほど証明されている。ヴァンサン・ラ・シャペルの方が圧倒的に分が悪いにもかかわらず、どういう訳か強気にマシアロを攻め立てているのはどう考えても不可思議である。

マシアロのレシピを盗用していないと主張するヴァンサン・ラ・シャペルであるが、それでも、自著に掲載しているレシピのすべてが自身のオリジナルであると主張している訳ではない。なぜなら『現代の料理人』1742年版 第5巻序文で次のように述べているからである。

【 Le Cuisinier Moderne 】1742年版 第5巻 序文

我々の芸術(料理術)は、他の芸術と同様、経験と考察の賜物である。私はこの2つの手段を組み合わせることを常に試みてきた。そして人々の役に立ちたいという願いから、私は自分が得た知識を分かち合うようになったのである。私は芸術の巨匠(先人の料理人)たちに常に敬意を持ち続けており、彼らの発見を無視して自分の手柄にするような馬鹿げた虚栄心などは微塵も持ち合わせていない。私は、先の巨匠たちが発見した素晴らしいものが、私の著書から漏れてしまうことを望まなかっただけである。

ここでヴァンサン・ラ・シャペルは、自著に先人たちのレシピの引用が含まれており、必ずしも全てがオリジナルだけでないことを認めている。言い分としては、偉大な先人たちのレシピを漏らさず自著に収録して、その功績を分かち合うことが公益に叶ったものであるという主張である。つまり自分が引用しているのはあくまでも皆の為のことであり、それを自分の手柄にしようなどとは微塵も思っていないということである。

確かにそうした意図ならば公益に叶う、高潔で素晴らしい主張ではあるのだが、実際にヴァンサン・ラ・シャペルの1733年初版の約30%がマシアロの料理書からの引用であったという動かしがたい事実から考えると、ヴァンサン・ラ・シャペルのその主張は、真実味を欠いているとしか感じられない。それでもヴァンサン・ラ・シャペルは自身のオリジナリティについては過剰な自信があったのか、同序文で、続けて次のような主張もしている。

【 Le Cuisinier Moderne 】1742年版 第5巻 序文

『王室とブルジョワ家庭の料理』の著者(マシアロ)は、私を盗作者と呼び、わたしを啓蒙してきた料理の巨匠の位置に自身を据えることで品性の無さを示している。そんな彼に理解しておいてもらいたいのは、自分が引用するのであれば、少なくとも彼の料理書ではなく、もっと優れた料理書の方を選んで引用する見識もセンスも私は持ち合わせているということである。そのことは、私の著作に掲載されている純粋な私のオリジナル・レシピを見れば、私が彼の著書から何ら教わる必要が無いことを示している。

結局のところ私たちの主題に精通している専門家が、両方の料理書を比較したとしても、その結果は私を満足させるだけである。しかし、私はこの著者(マシアロ)に警告をしておく。一般大衆の判断に身をさらすときには、プライドを捨て、率直さと誠意を持つことが必要なのだと。

私は、自著がこの男の失態を明らかにするという軽薄な目的のためだけにならないよう注意を払った。この料理書には、新しい調理法、新しいメニュー、新しいテーブル・デザインが含まれており、『王室とブルジョワ家庭の料理人』の著者(マシアロ)が、ここから自分の理解を超えるものを見出すものと確信しているのである。

この自信がどこからくるのかが全く分からないが、背筋がゾッと寒くなる程の自己矛盾ぶりをヴァンサン・ラ・シャペルは繰り返しながらマシアロへの批判を続けている。特にマシアロに対する「一般大衆の判断に身をさらすときには、プライドを捨て、率直さと誠意を持つことが必要」というアドバイスは、どの口が言っているのだと突っ込みたくなる気持ちを拭いきれない。また「専門家が、両方の料理書を比較すればその結果は私を満足させるだけである」と述べているところは、自身の首を絞めるかのような発言である。

20世紀になって、料理史研究家のハイマン夫妻(Philip & Mary Hyman)が比較研究を行い、ヴァンサン・ラ・シャペルの初版『現代の料理人』の1/3がマシアロの著作からの盗用であることが具体的かつ数値で明らかになった。こうした結果を突き付けられたならば、ヴァンサン・ラ・シャペルは一言も反論することが出来ないはずである。まさか本当に比較をする専門家が出てくるとは、当時のヴァンサン・ラ・シャペルは思ってもみなかったのだろう。

こうしたヴァンサン・ラ・シャペルの激しい批判に対して、マシアロ自身からの反論というものは一切行われていない。正確に表現すると、マシアロの著作にはヴァンサン・ラ・シャペルへの直接的な批判が一切残されていない。

ただヴァンサン・ラ・シャペルは、自分が盗用したという非難をマシアロ(名前ではなく『王室とブルジョワ家庭の料理人』の作者としている)の側から受けたとして、それに対する反論を1742年刊『現代の料理人』で述べているので、少なくともマシアロ側からの何らかの苦情や、非難のようなものがヴァンサン・ラ・シャペルの耳には届いていたものと考えられる。

ヴァンサン・ラ・シャペルは、マシアロを批判する時に名前を挙げて批判するのではなく、『王室とブルジョワ家庭の料理人』の作者として批判している。(一部、フランシスと述べているところはある)

これはマシアロに対する直接的な批判を避けるためだったというようにも読めるが、見方を変えると、当時は既にマシアロが他界していた為だとも読めなくもない。『王室とブルジョワ家庭の料理人』にヴァンサン・ラ・シャペルのレシピが引用されたのは、マシアロの死後か、あるいは彼が預かり知らぬところで行われたからではないだろうか。その証拠に、その後に出版された1742年刊『王室とブルジョワ家庭の料理人』からはヴァンサン・ラ・シャペルの著作からの引用がなくなってしまっている。これは明らかにヴァンサン・ラ・シャペルの攻撃によるものであり、それに対するマシアロ側からの反論が無いところからも、第三者がヴァンサン・ラ・シャペルのレシピを使用した可能性が濃厚である。

先にも述べたようにマシアロの死亡年は1733年だという説もあり、そこから考えるとやはりマシアロの死後、第三者(出版社か後継者)がヴァンサン・ラ・シャペルのレシピを引用したというのが事の顛末だったと考えるべきであるように思われる。

ヴァンサン・ラ・シャペルの人物像

ここで改めて論争の源流に立ち返って考えてみると、先にヴァンサン・ラ・シャペルがマシアロの著作から多くのレシピを剽窃したのであり、そもそもヴァンサン・ラ・シャペルにはマシアロを非難するような資格すらなかったはずである。しかし自著で展開しているマシアロ批判はかなり手厳しいものであり、こうした自己矛盾がヴァンサン・ラ・シャペルの人物像を一層分からないものにしている。自分のレシピが剽窃されたことで誇りが傷つけられたと思うのであれば、そもそも自身が剽窃することこそが自身の誇りを著しく傷つける行為である。よってなぜこのようなことが行われたのか、更に掘り下げて幾つかの可能性を検討してみることにした。

Ⅰ. 剽窃には関与していない

1733年出版の『The Modern Cook』はヴァンサン・ラ・シャペルとされているが、1/3がマシアロの剽窃で構成されている。これだけの分量を剽窃しておきながら、なぜヴァンサン・ラ・シャペルがマシアロを非難できたのか。それは『The Modern Cook』の編纂にヴァンサン・ラ・シャペルは直接関わってはいなかったからではないだろうか。逆に言えば、2/3はオリジナルということなので、少なくともこの部分はヴァンサン・ラ・シャペルが自身で手掛けたものだと思われる。

マシアロの著書からの剽窃を、ヴァンサン・ラ・シャペルが自ら行なっていないのであれば、後の時代にマシアロが行った剽窃を咎める気持ちが生まれたことも少しは理解できる。1/3の剽窃部分は誰か他の『The Modern Cook』の編纂者が手掛け、ヴァンサン・ラ・シャペルの書いたオリジナルレシピに加えて出版したことも考えられる。

そうなると『The Modern Cook』は、剽窃を加えてまでボリュームを出さなければならなかった、あるいはどうしても権威付けを行うために急いで出版する必要があったということになる。何としても1733年に出版を完了しなければならなかったということになると、先に述べたオラニエ公ウィレム4世の料理人に、ヴァンサン・ラ・シャペルを潜入させようという英国側の政治的意図が背後にあったことが濃厚になってくるように思えるのである。

Ⅱ. 英語版とフランス語版は別作者

英語版の『The Modern Cook』を書いたヴァンサン・ラ・シャペルなる人物と、フランス語版の1735年版か、あるいは1742年版の『Le Cuisinier Moderne』を書いたヴァンサン・ラ・シャペルが全くの別人であるとすれば、厳しいマシアロへの批判は意味が通ることになる。1/3の剽窃はまったく知らぬことであり、それに対する責任も感じていなかったことだろう。

つまりこれは、チェスターフィールド伯爵のもとで働いていた料理人のヴァンサン・ラ・シャペルなる人物が、オラニエ公ウィレム4世の料理人に交代する際に、入れ替えられたという飛躍的な推測である。もしこれが実際にあったことだとすると、かなり強い政治的な意図がここには働いていたということになる。

『The Modern Cook』が1733年に出版されたのは、優れた料理人ヴァンサン・ラ・シャペルという人物像を作り上げるためであり、そのためにマシアロの著作から剽窃が行われた可能性がある。その後、ヴァンサン・ラ・シャペルはオラニエ公ウィレム4世の料理人になった。これは英国がヴァンサン・ラ・シャペルという料理人像を作りあげ、諜報員としてヨーロッパの宮廷に送り込むための手段だったという見方である。英語版を書いたヴァンサン・ラ・シャペルではなく、異なるヴァンサン・ラ・シャペルがフランス語版を書いたことから、マシアロがレシピを引用した際に、過去の事は無関係にマシアロに対して激しく非難することが出来たのではないか。

この状況は例えて言えば、MI6に所属する007と同じである。それがヴァンサン・ラ・シャペルというコードネームだとすると分かり易いかもしれない。007も人物が入れ替わるように、ヴァンサン・ラ・シャペルも諜報活動をするために作り上げられた料理人だとすると、人物が入れ替わるということもあり得たのかもしれない。そうであれば、ヴァンサン・ラ・シャペルが自分の立場もわきまえない他者批判を後に行なうようになったとしても理解できる。

Ⅲ. 人間性の問題

最後の推測は、ヴァンサン・ラ・シャペルの人間性の問題である。自分が最初に1/3もの剽窃を平然と行なっておきながら、今度は相手が自分のレシピの引用をしたことを厳しく批判することは、普通の感覚であれば行わないはずである。なぜならそれは過去の自分の剽窃が明るみに出て、評判を落とすだけのことだからである。

こうしたヴァンサン・ラ・シャペルの歪んだ人間性を理由に、激しくマシアロへの批判を行なったと考えるのは、最も単純であり、先の2つと比べても非常に分かりやすいシンプルな答えである。しかしそうだとするならばヴァンサン・ラ・シャペルは自己を客観的に見ることが出来ない。かなり人間性に問題のある人物だったということになる。自分のしたことは棚にあげて、他者を批判するのはあまり知的水準の高い人間のすることではない。

だがヴァンサン・ラ・シャペルは英国の諜報員かもしれず、かつフリーメイソン上級会員だった。しかもオラニエ公ウィレム4世の厨房組織を取り仕切り、優れた料理を考案し続けた有能な人物でもあった。そうした背景を考慮するならば、マシアロに対する批判を行なった理由が、単なるヴァンサン・ラ・シャペルの人間性の問題ゆえだとは考えにくいのである。

不可解なヴァンサン・ラ・シャペルの人物像

以上3つの観点からヴァンサン・ラ・シャペルの人物像を推測してみたが、出版にからむ不可解な行動から考えてゆくと、ヴァンサン・ラ・シャペルの行動には大きな自己矛盾がある。これをⅢのように「人間性の問題」であるとしてかたづけてしまえば、それで全て終わりなのだが、そうした単純な理由だけでヴァンサン・ラ・シャペルがどのような人間だったのかを判断してしまうのはあまりにも拙速ではないだろうか。

ジャン=ピエール・ブラーラン著の『Histoire de la cuisine et des cuisiniers:フランス料理の歴史』p.47 にある、共著者のエドモン・ネランクの記した「ヴァンサン・ラ・シャペルについての説明」によると、「独立心旺盛な彼(ヴァンサン・ラ・シャペル)は、出版社に独占権を与えることを拒み、自費で出版する。この仕返しに、彼が亡くなると、残った部数はすべて出版社の手によって破棄されてしまった」とある。

わたしはこの説明にも腑に落ちないところがある。なぜヴァンサン・ラ・シャペルは自費出版を選び、出版社に権利を与えなかったのだろうか。少なくとも権利を託しておけば、自身の死後も継続的に著作が世に残ることになったはずである。ヴァンサン・ラ・シャペルはこれを良しとしていなかったのは、どういう理由からなのだろうか。

また出版社の側の行動も非常に不可解である。残った部数は破棄したとあるが、なぜこのような意味のない無駄なことをしたのだろうか。少なくとも残りは販売をすれば多少の利益は出せたと思われるので、それを報復のために破棄する意味が良く分からない。むしろこの行為は、ヴァンサン・ラ・シャペルが存在した痕跡を消去するためのものであるようにしか思えない。

料理人という立場ではあったが、同時にスパイとしての生涯を送ってきたヴァンサン・ラ・シャペルである。もしかすると最後にはその存在の記録を消去する必要があり、そのために権利は手元に確保しておくことで、出版社が重版し続けることを止めようとしたのかもしれない。また残りの部数が破棄されたことは、報復のためというよりは、やはりヴァンサン・ラ・シャペルの存在を消すということが主目的だったのではないかとすら感じさせられる。エドモン・ネランクはヴァンサン・ラ・シャペルが自費出版したことを、独立心旺盛だったと表現しているが、そのような理由だけでこのような出版方法を取ったとはわたしには考えにくい。

エドモン・ネランクのこの説明には出典が無く、どこにそのようなことが書かれていたのかを探してはいるのだが、まだ出典元を見つけ出せていない。しかし実際にヴァンサン・ラ・シャペルのフランス語版『Le Cuisinier Moderne』の1735年版、あるいは1742年版のいずれも出版社は入っておらず、著者が自費で出版したことを示す(Aux depens de L'auteur)という記載がある。

しかし最初に出版された英語版の『The Modern Cook』だけは出版社から出されており、これは非常に注目すべき点である。こうした事実に基づき推測すると、ヴァンサン・ラ・シャペルは最初の出版において、出版社と何らかの問題があり、それが理由で自費出版にすることに決めたとも考えられる。その問題とは正にマシアロの著作からの剽窃であり、出版社主導で、こうした剽窃が進められたとしたのであれば、ヴァンサン・ラ・シャペルは剽窃に関与していないことになるかもしれない。また自分の預かり知らぬところで剽窃を含む料理書を出版させられることになった経緯から、ヴァンサン・ラ・シャペルは自分がコントロールできる自費出版だけとすることに決めたのかもしれない。こうした出版社との軋轢ゆえにヴァンサン・ラ・シャペルと出版社に険悪な関係が残ったとするならば、ヴァンサン・ラ・シャペルの死後に料理書を破棄したということも納得出来る。

これらのことは推測の域を出ないが、いずれにしてもヴァンサン・ラ・シャペルの自己矛盾とも言えるような生き方は、フランス人でありながら英国の諜報員であったということ。また料理人として活躍しながらフリーメイソンとしても活動していたということ。こうした背景を無視して考える訳にはいかないと考えている。このような事実を基にしてヴァンサン・ラ・シャペルの人間性をより深く理解するためにも、次に彼が料理書に記した料理内容(レシピ)とその特徴を理解したうえで考察を述べることにしたい。

特徴①:料理の新しさ-奇抜さ

ここからはヴァンサン・ラ・シャペルの料理がどのようなものだったのかについて解説することにしたい。まずヴァンサン・ラ・シャペルの特徴として挙げられるのは「料理の新しさ」である。さすがに『現代の料理人』という書名だけあって、その中には近代から現代の料理にまで通じる料理が紹介されている。こうした先進的な料理ゆえに、後世の偉大な料理人たちはこぞってヴァンサン・ラ・シャペルを称賛したのである。

ヴァンサン・ラ・シャペルの料理は確かに新しかったが、中には単に新しいというだけでなく、人々を驚かせるような奇抜なものも幾つか含まれている。ここではそうしたレシピを取り上げ、ヴァンサン・ラ・シャペルが実際にどのような料理をつくっていたのかを紐解いてゆくことにしたい。

ピュイ・ダムール

現在のピュイ・ダムール(puits d'amour)は、円形のパイ生地やシュー生地の中空の中心 (くぼみ) にクリームを詰め、表面をキャラメリゼした菓子である。この菓子は「愛の井戸」あるいは「愛の泉」とも訳されているが、名前から推測されるように実はエロチックなイメージが伴っている。

ピュイ・ダムール(puits d'amour)

ピュイ・ダムールは、ヴァンサン・ラ・シャペルが発明した菓子であり、最初に登場するのは1735年に出版された『Le Cuisinier Moderne』第2巻である。そこには2種類のピュイ・ダムールのレシピが掲載されている。P179には「Gâteau de Puits d'amour」のレシピが、そしてP181 には「Petit Puits d'amour」のレシピが記されている。前者のピュイ・ダムールは大きく構築的なつくりであるのに対して、後者は1/3の大きさで、現在でも一般的に知られるピュイ・ダムールに近いものであるが、詰め物が異なっている。

現代のピュイ・ダムールは詰め物にペストリークリームを用いることが多いが、もともとのヴァンサン・ラ・シャペルのピュイ・ダムールの詰め物は、グロスベリージェリーまたはアプリコットマーマレードであった。よってピュイ・ダムールを食べると、中からヴィヴィッドな色合いの甘味が流れ出てくることになる。また表面に艶出しをすることも共通して指示されておりセクシーな菓子であったことがうかがえる。実はピュイ・ダムールは女性器を連想させるような菓子であり「愛の井戸」という名前にはそうした意味が暗示されているのである。

ピュイ・ダムールのこうしたスキャンダラス性が、ルイ15世の時代のフランス王宮において大人気となった。この菓子はルイ15世の正妃だったマリー・レクチンスカに由来する、あるいはルイ15世の公妾だったマダム・ポンパドゥールが供した菓子だったというように諸説ある。しかしこの菓子を考案したのはヴァンサン・ラ・シャペルであり、そのレシピがフランス王宮に伝わり人気となったのだろう。

この菓子に関する詳細は「ピュイ・ダムール」で解説しているので興味があればぜひご確認願いたい。

ポム・ダムール

ポム・ダムール(pommes d'amour)は「愛のリンゴ」という意味である。かつてはジャガイモのことだったり、現代のフランス語では「リンゴ飴」のことを意味している名称であるが、ヴァンサン・ラ・シャペルはデザートではなく料理としてこのレシピを掲載している。この料理がどのようなものかというと、女性の胸を精巧に模した料理であり、これを「愛のリンゴ」と名付けたのである。

ヴァンサン・ラ・シャペルはいずれも似た3種類のポム・ダムールのレシピを掲載しているのだが、そのひとつで基本となる「ポム・ダムールのアントレ」のレシピを以下に引用しておく。

【 Le Cuisinier Moderne 】第1巻 p.252

ポム・ダムールのアントレ(Entrée de Pommes à'Amour)

若鶏3羽を炙って皮を剥ぐ。そのうちの2羽は薄切りの脂身で包み、もう1羽の若鶏と一緒にスパイット(焼肉串)で焼く。焼けたら取り出し、白身を取っておく。その後、仔牛肉を小さな塊に切り、脂身、仔牛の乳房、刻んだキノコ、ネギ、パセリ、ハーブ、スパイス、塩、胡椒を加える。これらすべてを鍋に入れ、火にかけて白くなるまで炒める。白くなったら、鶏肉の残りと一緒にテーブルに広げておく。

これら全部を細かく刻み、牛乳で調理したパン、3~4個の卵黄を加える。その後、脂身の薄切りでポム・ダムールを飾り、若鶏の皮をきれいに整える。ハムの一片を細かく刻んでポム・ダムールの底に入れ、先端(乳首の部分)を埋める。次に、詰め物を入れ、中央に小さな白身肉と若鶏のフィレを入れるためのくぼみを作る。

小さな白身肉は、仔牛肉の塊を小さなサイコロ状に切り、ハムの一片、玉ねぎとパネット(パンの一種)を加えて鍋に入れ、色のついていないブイヨンで湿らせ、卵の大きさくらいの白パンの一片を加えてつくる。

次に若鶏のフィレを取り、両翼から細かいフィレを取り、残りはすり鉢で砕く。砕いて小さなクーリが美味しくなったら、若鶏のフィレを入れ、エタミン(チーズクロス)で濾す; 冷めたら、ポム・ダムールの中心にこれを詰め、仕上げに脂身を薄く一枚かぶせて、熱い灰を上下にかけながら焼く: 焼き上がったら皿に取り出し、覆った脂身を取り除き、皿に盛り付ける。白いクーリを温めてポム・ダムールの上にかけ、アントレとして温かいうちに提供する。

通常、ポム・ダムールは一皿に2つを盛る。別の機会に、肥育鶏(プーラード)、七面鳥などの肉がある場合は、上のレシピと同じように詰め物を作り、同じように白いクーリを仕上げる。若鶏の代わりに仔牛の皮を使い、ポム・ダムールの底に刻んだハムを入れて乳首を作り、ハムのスライスをあちこちに加えて静脈として、上記のポム・ダムールと同じように形を整え、調理して同じように盛り付ける。お金をかけたければ、子豚の皮を使うこともできる。こうするとより美しく仕上げることが出来るが、中身は同じである。

ポム・ダムールは外見に凝った料理である。女性の胸のようにつくるため、白身の肉が用いられた。乳首をハムで作り、またハムの細切りを静脈に見えるように並べ、それに鳥の皮をかぶせてハムのピンク色が透けて浮き出るようにしている。さらに高価にするならば代わりに乳飲み子豚の皮をつかい美しく仕上げることも出来ると述べている。またポム・ダムールは一皿にふたつ並べて盛ることになっているが、これも女性の胸を再現するためには欠かせない要素である。

確かに凝った料理ではあるが、食べ物でこのような見立てをすることに意味があるのかというと大いに疑問である。見た目のインパクトや、面白みはあったとしても、それが味に何らかの良い効果や影響を及ぼしているかというと、全く反対で、むしろ否定的に捉えられるような料理の装飾方法だと言えるだろう。

ペ・ド・ピュータン

ペ・ド・ピュータン(pets de putain)とは、分かり易く言えば丸い玉のドーナッツ菓子である。ただこの菓子は「娼婦のおなら」というスキャンダラスな名前であり、ヴァンサン・ラ・シャペルはこの菓子のレシピを料理書に記している。

現在でもフランスで良く食べられている菓子に、ぺ・ド・ノンヌ(Pet de nonne)があり、こちらの名前の意味は「尼のおなら」というこれまたいわくありげな名前の菓子である。実はペ・ド・ピュータンはこれと同じ菓子なのである。このタイプの菓子には幾つかの名前があり、「尼のためいき」や「老婆のおなら」(pet de bieillo)、「風のベ二エ」など様々である。そのなかでも「尼のおなら」という呼び名が現代では一般的になっているが、なぜヴァンサン・ラ・シャペルはこれを「娼婦のおなら」としたのだろうか。

「娼婦のおなら」を先に料理書に記したのは17世紀の料理人のヴァレンヌである。彼が1651年に出版した『Le cuisinier françois』p.235に「娼婦のおなら」について言及しており、そのつくりかたはべ二エと同じであるが、より多く粉を使い、揚がったら砂糖にまぶしてオレンジの花の香りを振りかけるとある。ヴァレンヌがこれを記してから、82年後にヴァンサン・ラ・シャペルが同じく「娼婦のおなら」のレシピを『Le Cuisinier Moderne』に記しているので、そのレシピを引用しておく。

【 Le Cuisinier Moderne 】第2巻 p.307

ベノワールと呼ばれるフリッター。

鍋に水とクルミ大のバター、塩少々を入れ、青いレモンの皮を小さく切ったものを入れる。ストーブの上で沸騰させ、その中に手一杯の小麦粉を2回入れて、腕の力を振り絞ってかき混ぜペースト状にする。これに卵2個を加えて混ぜ、その後も卵を2個づつ追加し、10~12個の卵を加えて良く混ぜる。この生地を好みの大きさにしてスキマーをつかってラードで揚げる。上がったらパウダーシュガーをまぶし、オレンジフラワー・ウォータをかける。別の方法として水の代わりに牛乳を使ってもよい。

このレシピは明らかに現代の我々の知る「尼さんのおなら」という菓子と同じものである。興味深いことにこの菓子は、17世紀のヴァレンヌ以降、18世紀前期にはヴァンサン・ラ・シャペルが取り上げ、さらにその引用をマシアロが行った。つまり当時は「娼婦のおなら」という名称が一般的だったことがわかる。

しかし、1751年に出版された『百科全書』第12巻 p.459には、この菓子の名称は「pet:おなら」だけになってしまった。そこには「小さな丸いべ二エのようなもので、小麦粉、牛乳、砂糖、卵黄を混ぜて作られる」と説明があり、これはやはり「娼婦のおなら」と同じもので、この時代になると「娼婦」の名称が抜け落ちてしまったようである。

その後、19世紀に入るとこの菓子は「尼さんのおなら」と呼ぶ文献が見られるようになる。それまで娼婦と呼ばれていたのに、今度は尼さんとは真逆の振れ幅である。しかもこの菓子誕生の由来は、修道院でつくられたとする説明が多い。しかしこうした説明は後付けだと言える。なぜなら文献上では「娼婦のおなら」が明らかに先行しており、後になってから「尼さんのおなら」という名前が登場しているからである。もしこうした由来説を信じるとするならば、その起源が娼館でつくられていた菓子だったからということになってしまうだろう。

おならの方はそのままで変わらず名称に付けられているが、これは揚げたこの菓子が軽いことから、そうのように変わらず呼ばれ続けているのだろう。

イロモノの料理?

ヴァンサン・ラ・シャペルの考案した料理は新しく斬新なものだった。こうした目新しさからか、ここまで紹介してきたヴァンサン・ラ・シャペルの料理や菓子は、いずれも1739年から改版されたマシアロの『Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois』にも引用されることになった。マシアロが引用したレシピは同書の以下の箇所に掲載されている。

・ ピュイ・ダムール(puits d'amour)‐ 第2巻 p.181

・ ポム・ダムール(pommes d'amour))‐ 第1巻 p.252

・ ペ・ド・ピュータン(pommes d'amour)‐ 第2巻 p.307

ヴァンサン・ラ・シャペルは、マシアロがこれらのレシピを引用したことを激しく批判したが、その批判の理由のひとつに、あまり主要でない自身の料理のレシピを引用していることも挙げている。先にあげた3つのレシピはまさにそれに該当するものだったのではないだろうか。なぜならこれらの料理は、確かに独創的で斬新ではあるが、これらの料理に付随するのはイロモノ的な印象だからである。

ピュイ・ダムールは愛の井戸という意味だが、これは女性器を示唆するものである。こうしたスキャンダラスなところがヴェルサイユで評判となり流行したのだが、食べ物にこのようなイメージを投影することが美味にとって良いことだとは思えない。また「愛のりんご」という意味のポム・ダムールは、女性の胸のカタチに似せて作られる料理である。二つを一皿に並べて盛り付けられたので、見るからに女性の胸のようであったはずである。六本木のとある居酒屋の名物メニュー「セクシーチャーハン」の先駆者ともいえるような料理の体裁である。またぺ・ド・ピュータンも「娼婦のおなら」という下品な名前である。後に「尼さんのおなら」に名前が変えられたのも、あまりにもスキャンダラスな名前のニュアンスを和らげるための改名だったのかもしれない。

いずれにせよヴァンサン・ラ・シャペルは、マシアロがこれらのレシピを悪意をもって取り上げたと考えたようである。そのことは1742年刊の自著序文で「彼(マシアロ)の目的は、私の作品の最も重要なレシピのなかからの正確な抜粋をしているかのように思わせることである。...わたしの作品の真の姿を理解するためには不十分なものだけが抜粋されている」と述べていることからも推測できる。

マシアロが抜粋したレシピに、上記3種が含まれていることもヴァンサン・ラ・シャペルにとっては批判の対象だったということになるだろう。

こうした論争や賛否両論があったとしても、ヴァンサン・ラ・シャペルの料理が新しいものだったことには間違いがない。ある意味、行き過ぎで極端な料理もあるが、こうしたところもヴァンサン・ラ・シャペルの個性の一部であったと考えるべきなのだろう。いずれにしてもモダンで新規性のある料理がヴァンサン・ラ・シャペルを特徴付けるものとなっていたということである。

特徴②:料理の国際化

次に挙げるヴァンサン・ラ・シャペルの料理の特徴は「料理の国際化」である。それまでフランスで発刊された料理書の多くは、フランスの料理しか扱われていなかったが、ヴァンサン・ラ・シャペルは料理書に、世界中を旅して得られた知識を含めることによって、国際的な料理レシピを読者に積極的に紹介したのである。例えばカレーといった東インドの料理を始め、ドイツ、イタリア、ロシア、オランダ、英国の料理が含まれている。

こうした料理の国際化を語るにおいて、ヴァンサン・ラ・シャペルの『Le Cuisinier Moderne』1742年版 第5巻は、最も注目すべき重要な「巻」である。この第5巻のテーマは大きく分けてふたつである。ひとつ目は先ほどから言っている国際的な料理についてであり、ふたつ目はマシアロ批判である。実際に第5巻の序文では、まずマシアロに対する批判が語られ、さらに巻末に一項を設けてマシアロのレシピに対する辛辣な批評を述べている。

一見するとこのふたつは全く無関係のように思えるが、実は根底深くでつながっている。それは当時のフランス料理界に対するヴァンサン・ラ・シャペルの批判である。なぜなら当時のフランス料理は他国の料理に対して排他的であり、自国の料理こそが最も優れていると考える権威主義的とも言える状態にあったからである。当然、料理人たちも海外の料理に対して排他的であった。当時の料理書で扱われる内容も、いわゆるフランス料理的なものばかりで、諸外国の料理に目を向けようとするものではなかったのである。

そうしたフランス料理の権威的な象徴だったのがマシアロの著書『王室とブルジョワ家庭の料理人』であり、またマシアロ自身でもあったということになる。マシアロはフランス王侯貴族のための料理人であり一流の料理人集団のギルド(queux, cuisineirs, porte-chappes:キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ)に所属していた。

マシアロは、シャルトル公、オルレアン公フィリップ1世(ルイ14世の弟)とその息子で美食家として名高いオルレアン公フィリップ2世、さらにはオーモン公、エストレ枢機卿、ルーヴォワ侯爵の宴会料理を手掛けており、経験も実績においても、フランス国内で最高の評価を受けている料理人であった。

ヴァンサン・ラ・シャペルは、国際的な料理の紹介と、マシアロに対する批判を『Le Cuisinier Moderne』1742年版 第5巻で展開することによって、当時の権威的なフランス料理界全体に対する批判を主張していたことが読み取れる。その為の実践的な方法として、ヴァンサン・ラ・シャペルは料理の国際化を推し進めたのだと考えることができる。以下、ヴァンサン・ラ・シャペルの料理書(第5巻)に、どのような諸外国の料理が掲載されているのかを示しておくことにしたい。

イタリア料理

ヴァンサン・ラ・シャペルは、1742年刊『現代の料理人』第5巻のp.4~p.10でイタリア料理のレシピを紹介している。この2年前に出版された作者不明の『Le Cuisinier Gascon:ガスコーニュの料理人』にも多数のイタリア料理が掲載されており、また同時代に料理書の著者だった「ムノン」や「マラン」もパスタを使ったスープやグラタンを取り上げている。ここからも分かるように18世紀当時はイタリア料理がフランスでかなり流行していたようであり、ヴァンサン・ラ・シャペルはこうした流行を意識してイタリア料理を掲載したものと思われる。以下にヴァンサン・ラ・シャペルが記したレシピを挙げておく。

1. Potage ou Vermiscelli

(ポタージュあるいはヴェルミチェッリ:パスタ)

2. Façon dé Macarolli

(マカロニ仕立て)

3. Autre Macarolli que l'on nomme Taillerins

(タイヤランと呼ばれる別のマカロニ)

4. Autre Macarolli

(別のマカロニ)

5. Macarolli aux Huitres

(牡蠣入りのマカロニ)

6. Macarolli aux Ecrevisses

(エクルビス:ザリガニ入りのマカロニ)

7. Vermiscelli

(ヴェルミチェッリ:パスタ)

1.と7.にはヴェルミチェッリ(Vermiscelli)と呼ばれる太さのパスタが用いられている。このパスタはスパゲッティとブカティーニの中間の太さで、イタリアでは中世の料理書に既に登場している。3.はタイヤラン(Taillerins)というフランス・サヴォワ地方特有のパスタで、イタリアではタリアテッレと呼ばれる種類である。またマカロニのレシピを2.4.5.6.で取り上げている。本来は「マカロニ:Macaroni」と表記すべきところを、ヴァンサン・ラ・シャペルは誤って「マカロリ:Macarolli」と表記してしまっている。こうしたスペルミスが料理書には散見され、ヴァンサン・ラ・シャペルは語学が苦手だったのではないかと考えられている。

他にもイタリア風と名付けられた料理の掲載が1742年刊『現代の料理人』第5巻にあるので、以下にその料理名を挙げておくことにしておきたい。

8. Pain de bœuf à l'Italienne

(ビーフミートローフのイタリア風)

9. Gras-doubles à la Piémontoise

(グラ・ドゥーブルのピエモンテ風)

10. Bêcasses à l'Italienne

(ベカス:ヤマシギのイタリア風)

11. Noix de Veau à la Napolitaine

(骨付き仔牛肉のナポリ風)

12. Autre Noix de Veau à la Napolitaine

(別の骨付き仔牛肉のナポリ風)

13. Petites Andouillettes à l'Italienne

(アンドゥイエットのイタリア風)

14. Autre Pàté de Tendrons de Veau à l'ltalienne

(別の仔牛テンダーロイン・パテのイタリア風)

15. Crème de Chocolas à l'Italienne

(クレーム・チョコレートのイタリア風)

16. Oeufs en Crépine à la Napolitaine

(卵の網脂包みナポリ風)

17. Oeufs à la Napolitaine

(卵のナポリ風)

18. Autre Oeufs à l'Italienn

(別の卵のイタリア風)

19. Autre Oeufs à l'Italienn

(別の卵のイタリア風)

20. Oeufs pochez à l'Italienne

(ポーチドエッグのイタリア風)

21. Gigot de Mouton à l'Italienne

(羊腿肉のイタリア風)

22. Quarrê de Mouton à la Piémontoise

(羊のクァルレ:背肉を含む腹部の部分のピエモンテ風)

23. Saumon à l'italienne

(サーモンのイタリア風)

24. Autre saumon à l'italienne

(別のサーモンのイタリア風)

このようにヴァンサン・ラ・シャペルは多数のイタリア風料理を自著に収録したが、実際にどれくらいこれらが本質的にイタリア料理そのものだったのかについては疑問が残る。例えば9.のグラ・ドゥーブルは牛の第一あるいは第二の胃袋(日本で言う処の第一胃:ミノ、第二胃:ハチノス)のことで、これを使ったリヨンの郷土料理がグラ・ドゥーブル・リヨネーズである。これにチーズを加えるだけでピエモンテ風にするという方法が取られている。

13.のアンドゥイエットは、豚の腸にモツなどを詰めて作る生ソーセージでトロワ、リヨン、トゥール、オルレアンの名物料理である。これにキノコやトリュフを用いることでイタリア風としている。

21.の「羊腿肉のイタリア風」は、後のインド料理で取り上げる「羊腿肉と米のインド風」の別バージョンである。インド風は米を用いることでそう名付けているが、イタリア風はトリュフとパルメザンを用いることが根拠のようである。

ヴァンサン・ラ・シャペルは各国の料理を紹介したとはされているが、あくまでもフランス料理の食べ手のことを意識した外国の料理であり、本場の料理を紹介したというよりは、フランス料理に合うようにアレンジを施した各国のエッセンスを加えた料理だったと見なすべきなのだろう。

オランダ料理

1602年にオランダで設立された世界最初の株式会社「オランダ東インド会社」は、貿易によってオランダに莫大な富をもたらし続けた。また1609年に設立されたアムステルダム銀行により、オランダは金融ネットワークの中心地となり、ビジネスや経済において他国を凌ぐ覇権国となった。

ヴァンサン・ラ・シャペルはこうした時代に、オランダ総督のオラニエ公ウィレム4世(Guillaume IV d'Orange-Nassau)の料理人としてオランダで仕事をしていたことから、様々な国の人々、世界中の食文化や交易品に接する機会があったはずである。『現代の料理人』に国際的な料理レシピが記されているのもこのような背景があったからと考えられる。

同時にヴァンサン・ラ・シャペルは多数のオランダ料理も同書に掲載しており、ここに記されたレシピからも、当時のオランダの食文化や、またオランダ王室に由来する豪華な料理がどのようなものだったのかを理解することができるようになっている。

まずは以下に『現代の料理人』第5巻に掲載されている「オランダ風」と名付けられた料理を挙げておく。

1. Potage de Cerfeuil à la Hollandoise Bdurgeoise

(チャービル・ポタージュのオランダブルジョワ風)

2. Soupe de pain de seigle à la Hollandoise

(ライ麦パンスープのオランダ風)

3. Soupe de Cumel à la Hollandoise

(クメルスープのオランダ風)

4. Qrge perlé au Lait de Beurre à la Hollandoise

(ハト麦バターミルクのオランダ風)

5. Soupe séche du soir à la Hollandoise

(夜のドライスープ・オランダ風)

6. Autrs Soupe à la Hollandoise

(別のスープ・オランダ風)

7. Bœuf à la Mode à la Hollandoise

(ビーフ・アラモードのオランダ風)

8. Bajoux de Cochon à la Hollandoise

(豚頬肉:バジュー・ド・コションのオランダ風)

9. Pâté de Tendrons de Veau à la Hollandoise

(仔牛胸肉のパテ・オランダ風)

10. Pommes aux Corintbes à la Hollandoise

(リンゴのコリントレーズン添えオランダ風)

11. Choux rouges à la Hollandoise

(赤キャベツのオランダ風)

12. Pain de Choux rouges à la Hollandoise

(赤キャベツ・ローフのオランダ風)

ヴァンサン・ラ・シャペルはオランダ風として12のレシピを掲載している。何をもってオランダ風とするかは定かではないが、傾向として酢やワインを加えることでオランダ風としたようである。オランダはハーリング(haring)というニシンの酢漬けが国民食のように食べられていることから、酸味がオランダ料理においては重要な役割を果たしているのではないかと推測している。

例えば 7.ビーフ・アラモードのオランダ風は、下ごしらえとして牛肉を酢の中に3~4日間浸して置くとあり、通常のビーフ・アラモードよりも酸味のある特徴的な味わいだったはずである。

またフランス料理の基本ソースのひとつの、ソース・オランデーズ(Sauce Hollandaise )は、名前の通りオランダ由来のソースということになるのだが、これにはレモン果汁あるいは酢が使われており酸味を特徴としている。諸説はあるが仏蘭戦争の時代に、フランス人ユグノーがオランダ亡命先から持ち帰ったのが由来であると考えられている。つまりオランダ風という名称には酸味が特徴として関係しているのかもしれない。

ヴァンサン・ラ・シャペルは少なくとも20年近くはオランダでオラニエ公ウィレム4世に料理人として仕えていたことから、オランダ料理を宮廷料理のレベルにまで引き上げるよう心を砕いていたものと思われる。「à l'Orange Nassauvienne:オラニエ=ナッソヴィエンヌ風」という料理レシピが掲載されているが、これはオランダ王室(オランダ総督という名称であるが、実質は国王)のオラニエ=ナッソウ家に関係した王宮料理である。

13. Pain de Bœuf à l'Orange Nassauvienne

(牛肉ミートローフのオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

14. Autre Pain de Bœuf à l'Orange Nassauvienne

(別の牛肉ミートローフのオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

15. Filets de Bœuf à l'Orange Nassauvienne

(牛ヒレ肉のオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

16. Entrée de Perdrix à la Nassauvienne

(ウズラのアントレ・ナッソヴィエンヌ風)

17. Levrauts à l'Orange Nassauvienne

(仔ウサギのオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

18. Canards à l'Orange Nassauvienne

(カモののオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

19. Poularde à l'Orange Nassauvienne

(プーラルド:肥育鶏のオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

20. Roulades de Veau à l'Orange Nassauvienne

(仔牛ルーラードのオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

21. Cervelles de Veaux en Crépine à l'Orange Nassauvienne

(仔牛脳の網脂包みオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

22. Entremets d'Ecrevisses l'Orange Nassauvienne

(エクルヴィスのアントルメ・オラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

23. Gigot de Mouton à l'Orange Nassauvienne

(羊腿肉のナッソヴィエンヌ風)

24. Timbale de Brochet en coquilles à l'Orange Nassauvienne

(貝殻に盛ったカワカマスのタンバル・オラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

25. Autre Brochet en gras à l'Orange Nassauvienne

(別のカワカマスのオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

26. Autre Brochet à l'Orange Nassauvienne

(別のカワカマスのオラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

27. Boudins d'un Quartier de Veau de devant à l'Orange Nassauvienne

(仔牛前腿肉のブラッドソーセージ・オラニエ=ナッソヴィエンヌ風)

いずれもトリュフを始めとした高級な食材が使われており、また非常に手の込んだ料理となっている。オラニエ=ナッソヴィエンヌ風のレシピは記載されている行数が他の料理と比べて多いのもそのためであり、オランダの王宮料理としてこれらのレシピは掲載されたということである。

さらにヴァンサン・ラ・シャペルは「フリースラント風」料理を幾つか掲載している。フリースラントとはオランダ北部の州のことであり、この地域にはフリース人が居住し独自の言語と文化を有している。この地域の料理もオランダ料理の一部としてヴァンサン・ラ・シャペルは取り上げた。

28. Bouillie à la Frisonne

(おかゆのフリースラント風)

29. Perdrix à la Frisonne

(ヤマウズラのフリースラント風)

30. Autres Perdrix au blanc à la Frisonne

(白ヤマウズラのフリースラント風)

31. Canards à la Frisonne

(鴨のフリースラント風)

32. Entrée de Veau à la Frisonne

(仔牛アントレのフリースラント風)

33. Paté de Pommes à la Frisonne

(アップルパイのフリースラント風)

34. Tourte de Pommes à la Frisonne

(アップルタルトのフリースラント風)

35. Auires Pommes aux Corinthes à la Frisonne

(別のレーズン入りリンゴのフリースラント風)

36. Pommes à la Crème à la Frisonne

(アップルクリームのフリースラント風)

最後にひとつだけオランダ首都のアムステルダムを冠する料理レシピがあるので掲載しておく。

37. Poitrine de Veau à ta mode d'Amsterdam à la Bourgeoise

(仔牛の胸肉、アムステルダム・ア・ラ・ブルジョワ風)

ドイツ料理

ヴァンサン・ラ・シャペルは「アルマンド」と名付けられた料理の幾つかを掲載している。アルマンドとはドイツ風の料理を意味する言葉である。

アルマンドを冠する「ソース・アルマンド」という有名なソースがある。これはヴルテ(Velouté)に卵黄・生クリーム・レモン汁を加えたホワイトソースの一種で、このソースについて最初に文献で言及したのは「ムノン」である。さらにこのソースを発展的に完成させたのがアントナン・カレームであるとされており、カレームはエスパニョール、ヴルーテ、ベシャメル、アルマンドといった4種類のソースを「グランドソース」と名付けてソースの基本とした。

彼らに先行するヴァンサン・ラ・シャペルの料理書にはソース・アルマンドについての言及はまだ無い。しかしレシピを確認すると多くの料理に卵黄が使われていることから、これをアルマンド風としていることが理解できる。以下に料理を掲載しておきたい。

1. Soupe de farine bachée à l'Allemande

(小麦粉スープのアルマンド風)

2. Sausse verte pour d'Agneau d'Allemande

(仔羊料理のためのソース・ヴェルテ・アルマンド風)

3. Pigeons à l'Allemande

(鳩のアルマンド風)

4. Poitrine de Sanglier à l'Allemande

(猪胸肉のアルマンド風)

5. Cimier de Cerf à l'Allemande

(鹿のアルマンド風)

6. Choux à l'Allemande

(キャベツのアルマンド風)

ヴァンサン・ラ・シャペルは「ハノーバー風」という料理も紹介している。ハノーバー(ハノーファー)はドイツの都市であり、これもドイツ風の料理である。料理レシピは以下の3つである。

7. Cascalopes de Veau aux feuilles d'oseille à la Hanovrienne

(仔牛薄切り肉にオゼイユ葉を添えたハノーバー風)

8. Tendrons de Veau à la Hanovrienne

(仔牛テンダー肉のハノーバー風)

9. Autres Tendrons de Veau à la Hanovrienne

(別の仔牛テンダー肉のハノーバー風)

ドイツ北東部のプロイセン風という料理も紹介している。

10. Poulets à la Prussenne

(若鶏のプロイセン風)

11. Autres Poulets à la Prussenne

(別の若鶏のプロイセン風)

イギリス料理

ヴァンサン・ラ・シャペルは「à l'Angloise」としてイギリス風料理を紹介している、日本では英国:United Kingdom のことをイギリスと言うが、これは当然ながら日本でしか通用しない呼び名である。これと同じようにフランスでは英国のことをアングルテール(Angleterre)と呼び、英語あるいは英国人のことをアングレと言う。

以下、ヴァンサン・ラ・シャペルが挙げた「英国風:à l'Angloise」の料理を掲載しておく。

1. Autre Gruau à l'Angloise

(オートミール粥のイギリス風)

2. Autre Gruau à l'Angloise

(オートミール粥のイギリス風)

3. Sauffe au Persil à l'Angloise

(ソース・パセリのイギリス風)

4. Tête de Bœuf à l'Angloise

(牛頭肉のイギリス風)

5. Filets de Perdreaux à l'Angloise

(ヤマウズラのフィレ肉イギリス風)

6. Hachis de Veau à l'Angloise

(ハッシュドビーフのイギリス風)

7. Tourte de Ris de Veau à l'Angloise

(リード・ヴォ―(仔牛胸腺肉)のタルト・イギリス風)

8. Petits Pâtez de Pigeons à l'Angloise

(鳩の小さなパテ・イギリス風)

9. Autres petits Pâtez à l'Angloise

(別の鳩の小さなパテ・イギリス風)

10. Quartier d'Agneau à l'Angloise

(仔羊のイギリス風)

11. Roulades d'Anguilles à l'Angloise

(うなぎ巻のイギリス風)

12. Autres Roulades d'Anguilles à l'Angloise

(別のうなぎ巻のイギリス風)

ポーランド料理

ヴァンサン・ラ・シャペルの掲載するポーランド料理を以下に挙げておく。

1. Ecrevisses à la Polonoise

(エクルビスのポーランド風)

2. Autres Ecrevisses à la Polonoise

(別のエクルビスのポーランド風)

3. Entrée de Mouton à la Polonoise

(アントレ・羊肉のポーランド風)

スペイン料理

ヴァンサン・ラ・シャペルが紹介したスペイン料理を以下に挙げておく。

1. Sausse à l'Espagnolle

(スペイン風のソース)

2. Páté à l'Espagnolle

(パテのスペイン風)

3. Entrée de Filets mêlez à l'Espagnolle

(魚フィレのアントレ・ソースエスパニョール和え)

4. Soles à l'Efcavêche

(舌ビラメのエスカベッシュ)

5. à l'Espagnolle

(別の舌ビラメのエスカベッシュ)

スペイン料理として上記5つを取り上げたが、1.と 3.のソース・エスパニョールをスペイン料理に入れるのは厳密には正しくない。なぜならソース・エスパニョールは既にこの頃にはスランスで定番の伝統的なソースであり、また諸説あるがその起源はスペインと直接的には関係していないとも考えられているからである。

どうゆう訳かフランス料理は基本となる主要なソースに外国の名前が付けられている。先にも取り上げたソース・オランデーズ(Sauce Hollandaise)は。Hollandつまりオランダのことであり、またソース・アルマンド(Sauce Allemande)のアルマンドはドイツのことである。こうしたソースのなかでも特にソース・エスパニョールは主要なソースであり、フランス料理には欠かすことが出来ない味の根幹にあると言っても良い。エスパニョルとはスペインのことであり、いずれも主要なソースに外国の名前が付けられていることは興味深いところである。

またヴァンサン・ラ・シャペルはエスカベッシュ(日本風に言えば南蛮漬け)を取り上げている。「エスカベッシュ」については、既にその歴史と詳細を解説してあるのでそちらも参考にして頂きたい。

ここで取り上げられている 4.舌ビラメのエスカベッシュは、もともとユダヤ人の食べていた料理ペスカド・フリート(Pescado frito)に通じている。もともとこうした料理の根源には5世紀ペルシャの料理「シクバージ」があるのだが、これが変化しながらイベリア半島に伝えられ、ペスカド・フリートとしてセファルディ系ユダヤ人によって食べられるようになりスペインに定着したのである。

しかし1492年にカトリック教徒がイベリア半島からイスラム教徒を完全に排除して国土回復運動(レコンキスタ)を完了すると、時の女王のイサベル1世が、「ユダヤ人はキリスト教に改宗して洗礼を受けるか、4カ月以内の7月31日迄に国外退去」という命令を発する。こうした追放令によりセファルディ系ユダヤ人(イベリア半島に住むユダヤ系)たちは各地に散り、この料理を方々に伝えることになった。イギリスの代表的な料理「フィッシュ & チップス」の起源はここにあり、ユダヤ人たちがイギリスに伝えたユダヤ料理なのである。実際に18世紀のフィッシュ & チップスの生産者や販売者はユダヤ人であり、これがなぜイギリスの国民食と言われるまでになったのかの経緯については、ぜひ「フィッシュ & チップス」を参照して頂きたい。

ロシア料理

ヴァンサン・ラ・シャペルが紹介したロシア料理は以下である。

1. Noix de Bœuf à la Moscvite

(牛股肉のモスクワ風)

2. Autre Piéce de Bœuf à la Moscovite

(別の牛肉のモスクワ風)

3. Bonnet de Turquie à la Moscovite

(クグロフ(トルコ帽)のモスクワ風)

これらがリアルなロシア料理かというと、実際はそうでない。例えば 3.クグロフはアルザス地方の郷土菓子であり、フランスに近いドイツ側ではトルコ帽とも呼ばれる菓子であるが、菓子そのものはロシアと何の関係もない。他のふたつの牛肉料理にも共通して言えるのだが、ここでヴァンサン・ラ・シャペルが何をもってロシア風としたかというと、「熱々のうちに食べる」ということのようである。

インド料理

ヴァンサン・ラ・シャペルは各地を旅行した経験があることから、アジアの料理にも関心を示し料理書で取り上げている。東インドにも旅をしたことがあることを示唆する記述があり、以下の5種類のインド料理のレシピが掲載されている。

1. Poulardes à l'Indienne

(肥育鶏と米のインド風)

2. Autre Poulardes à l'Indienne au Parmesan

(別の肥育鶏と米のパルメザンチーズ和えインド風)

3. Gigot de Mouton à la Indienne

(羊腿肉と米のインド風)

4. Autre Gigot de Mouton francise à la Indienne

(別の羊腿肉フリカッセと米のインド風)

5. Bales Indiennes

(ライス入りパイのインド風)

まず 1.と 2.は肥育鶏を使ったインド風料理であり、スパイスを使って煮込みライスに合わせるというカレーのスタイルとなっている。しかし1.のレシピの詳細を見ると牛骨髄やラード(豚脂)などが使われており、本物のインド料理という観点からはあり得ないレシピである。

また2.のレシピはたっぷりとパルメザンチーズやラードを使い、インドでは手に入らない去勢鶏や七面鳥でつくられた、かなりフランス寄りのアレンジが施されたインド料理になっている。

3.と4.は「羊腿肉インド風」である。ヴァンサン・ラ・シャペルは 3.でカプシカム・ペッパーやピマン・アンラジェという香辛料について言及しており、自分のようにポルトガルやインド諸国を旅していない限りはこのようなスパイスについて知ることが出来ないと述べている。またインドでは羊と山羊(ヤギ)が同じくマトンと呼ばれていることについても言及されており、これは今日のインドでも同様である。菜食中心のインドではあるが、羊や山羊、鶏は良く食べられている、しかし宗教的な理由からヒンズー教徒は牛肉、イスラム教徒は豚肉を食べないことから、一部の地域を除いてこれらの肉を食用にすることはない。しかしヴァンサン・ラ・シャペルはこのレシピでも牛肉を用いており、これも彼自身が実際にインドに旅行したことがあるのかについて疑問を残すところとなっている。

4.は先に説明した「肥育鶏と米のインド風」の場合と同様に、かなりフランス向けにアレンジを施した料理である。これにもラードやパルメザンチーズが使われていることが特徴である。

5.は羊腿肉の残りを使ったパイだが、腿肉の詰め物の上を米で覆って焼いていることからインド風としている。ヴァンサン・ラ・シャペルはこれらの料理を直接的にカリー(Curry)とは呼んでいないが、ここに掲載されているレシピ内容を確認すると実質的にはカリーであり、いずれも米が使われていることを特徴としている。ヴァンサン・ラ・シャペルはこうした特徴をもつ料理をインド風としたが、その内容はかなりフランス料理に向けてアレンジされたものとなっている。

タイ料理

タイ料理についても記されているが、これはオランダが貿易国であり、オランダ東インド会社が、タイにも拠点があったことと関係しているように思える。タイは当時シャムと呼ばれ、17世紀には首都のアユッタヤーはアジア内の中継貿易の一大拠点となっていた。

以下はシャム(タイ)風と名付けられた料理である。

1. Liévre à la Siamoise

(野ウサギのシャム風)

2. Autre Liévre à la Siamoise

(別の野ウサギのシャム風)

シャム風とは名付けられているが、いずれの料理もソース・エスパニョールやイタリア風ソースで供するとあり実質はフランス料理である。

中国料理

1. Pommes à la Chinoise

(リンゴの中国風)

2. Autre Marmelade de Pommes à la Chinoise

(別のリンゴ・マーマレードの中国風)

シナモンを加えてリンゴを煮てマーマレードにしたものを中国料理としているようである。当時はこの組み合わせにエキゾチックなものを感じたのかもしれないが、実質これらの菓子はアップル・パイである。

リンゴの原産地は西アジア、トルキスタン、コーカサス山脈、中国の天山山脈を中心とした山岳地帯だと考えられている。これら地域からリンゴが世界各国へ伝播した由来から、ヴァンサン・ラ・シャペルはこれを中国風としたと考えられる。

料理の国際化に関する私評

このようにヴァンサン・ラ・シャぺルは数多くの諸外国の料理を『現代の料理人』第5巻に収録している。ヨーロッパ各国の料理が多く含まれているが、これらの料理はあくまでも「〇〇風」であって、フランス料理にその国に関するエッセンスを少し加えただけというのが実際の内容である。例えばイタリア風ではパルメザンチーズやトリュフ、オランダ風ではビネガーなどの酸味、アルマンド(ドイツ)風には黄身を加えて黄色くする、モスクワ風では温かい料理にする等である。

現代では〇〇料理と言うと、現地に住む人々が食べているリアルな料理のことを指すようになったが、これは交通の便が発達して、どこにでも自由に旅行して海外で食の体験が出来るようになったからである。ヴァンサン・ラ・シャぺルの料理はあくまでもフランス料理の範疇であり、ローカルフードと呼ばれるようなそれぞれの国のリアルな料理は含まれていない。

こうした少しずれた表層的な傾向は、ヨーロッパ諸国の料理よりは、アジアの料理で特に顕著である。インド風料理には牛肉が用いられ、タイ風料理はフランス料理のソースがかけられ、中国風の菓子はアップルパイである。ヴァンサン・ラ・シャぺルは各地を旅した料理人であったとされている。料理研究書によっては、彼が東インドからタイまで足を延ばしたとするものがあるが、わたしはヴァンサン・ラ・シャぺルはインドやタイまでは行っておらず、貿易商人などから話を聴いてアジア風の料理を紹介しただけだと考えている。

例えばインドの唐辛子に関するくだりでは、西インドと東インドを混同した記述が見られる。またインド料理における肉に関する説明と扱い方にはかなりの違和感がある。タイ料理と中国料理の記述においても、実際にヴァンサン・ラ・シャぺルがそれらを現地で体験したような印象が全く感じられない。

それでもヴァンサン・ラ・シャぺルが試みた料理の国際化はフランス料理一辺倒だったフランス料理文化に、大きな影響を残すことになった。後世の料理人のアントナン・カレーム、アレクシス・ソイヤー、オーギュスト・エスコフィエ、エデュアール・ニニョンはこうしたヴァンサン・ラ・シャペルの姿勢に大きな影響を受けた料理の巨匠たちである。彼らは他国の料理を学ぶことで料理人としてのキャリアを積み、大きな功績を残した。彼らは海外の料理エッセンスをフランス料理に取り入れることで、料理の幅を広げ、新しいレシピを考案することが出来たが、ここにもヴァンサン・ラ・シャぺルの影響を認めることが出来るのである。

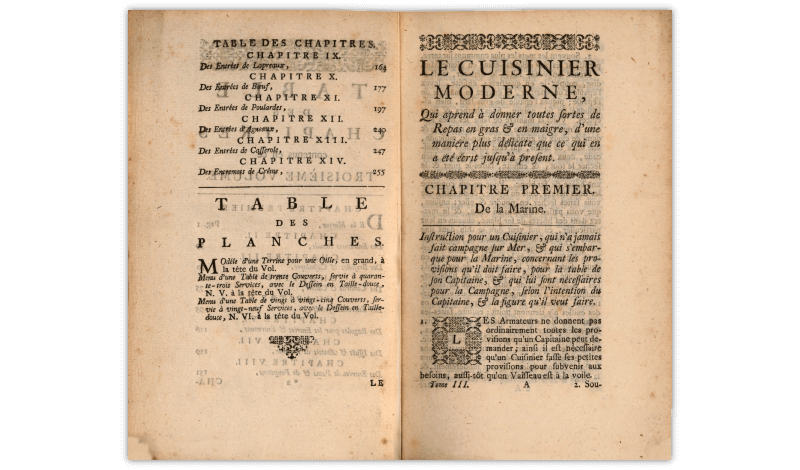

特徴③:保存食

ヴァンサン・ラ・シャペルは国際的な海洋貿易国オランダで料理人として働いていた為か、海洋移動の際の保存食にも一項目を割いて詳しくこれを論じている。このような「携帯スープの素」という発想は、後の軍隊食や、近代の家庭料理のための手間の簡略化につながってゆくことになり、保存と簡便性を主目的とした食産業の萌芽をここに認めることも出来る。

『現代の料理人:Le cuisinier moderne』第3巻の冒頭には以下のような説明がある。

【 現代の料理人 】第3巻 p.1

一度も海に出たことのないコックが、海軍に乗船する際に、船長の食卓に並べる食料品や、作戦に必要な食料品を、船長の意図や船長の目指す姿に合わせて作るための指示書

以降、この章では航海に出る前に行うべき肉処理の仕方、さらには航海中での食事の準備方法について説明されている。また『現代の料理人』第1巻 p.84~87には、お湯を加えるだけで食べられるようになる固形スープの素について説明がある。

【 現代の料理人 】第1巻 p.84

Grand Bouillon fait de Tablettes , facile à tranſporter , & à conferver pendant un an , & plus .

【タイトル訳文】

牛肉・仔牛肉・羊肉・鶏肉を使った乾燥スープの作り方(一年以上保存可能)

固形スープの素のつくりかたを簡単に説明しておくと、

牛肉1/4、仔牛肉一頭または一部(サイズに合わせて)、羊肉2頭、古鶏または雄鶏2ダース、あるいは七面鳥1ダース(鳥は羽や内臓を抜いて砕いておく)を準備し、脂を取り除いて湯通しする。これを大きなタンクで煮たてて約50ポンドから60ポンドの重しを載せて6時間弱火で煮る。その後、煮えた肉を取り出して、これに圧をかけて肉から肉汁を引き出す。この肉汁をタンクの中の煮汁と合わせて、麻布で濾し、冷まして脂を取り除く。スープを適量の塩、白コショウ、クローブで調味する。再び火にかけ木のスプーンでかき混ぜながら、冷めて皿に注ぐと、非常に濃いゼリーとなり、濃い蜂蜜のような質感で茶色に変わったら、冷まして容器に注ぎ、蒸し器かオーブンで乾燥させる。この抽出物は堅く強力な接着剤のようになるまで乾燥させ、1オンスまたは2オンスの重さのタブレットに形成する。

こうして作られたタブレットは携帯性に優れ、お湯を注ぐと直ぐにスープとして食べることが出来るようになっていた。このような乾燥スープの素は、20世紀に入ると工業的に生産されるようになり、ブイヨンキューブとして広がっていった。1908年にスイスのマギー社(Maggi)、1910年にはイギリスのオクソ社、1912年にドイツのクノール社が販売を開始し現在に至っている。

ヴァンサン・ラ・シャペルが最初に考案した延長線上にあるブイヨン&ストックキューブであるが、現代の世界市場規模は2021年で455.67百万ドルになっており、巨大なビジネスにまで成長を遂げたのである。

特徴④:現代に通じる料理

既に述べたようにヴァンサン・ラ・シャペルこそが現代フランス料理の基礎を築いたと評価する料理人や有識者は多い。実際に彼はフランス料理を現代的に推し進め、中世に由来するかつての料理のスタイルを否定して新しい料理のスタイルを確立した立役者であり、そのところは大いに評価すべきである。

実際にヴァンサン・ラ・シャペルが生み出した料理や菓子は現代でも生き続け、広く知られている。例えば先に挙げた、「ピュイ・ダムール」は今でも定番のフランス菓子として食べられている。ここからはヴァンサン・ラ・シャペルが他にも残した、そうしたレシピの幾つかを取り上げ紹介しておくことにしたい。

クーリとソース

クーリは濃厚な肉と野菜のストックをボイルして濾したもので、これをソースのとろみ付けに用いる。同時代の料理人の「マシアロ」はまだパンを混ぜてとろみ付けをする手法を用いることもあったが、ヴァンサン・ラ・シャペルは小麦粉を用いたとろみ付をしている。

またソースの用い方にも特徴がある。「マシアロ」の方はソース・エスパニョールを単に一種のソースとしてしか用いてはいないが、ヴァンサン・ラ・シャペルはこれを他のソースのためのフォンとして用いることでソースに多様性を生み出している。こうしたソース・エスパニョルは、後の時代にカレームが4種類のソースを、ソース・キャピタル(エスパニョール、ヴルーテ、ベシャメル、アルマンド)と定めて多様なソースを生み出した手法に通じるものである。

カレームは古典料理を研究し、特にヴァンサン・ラ・シャペルを称賛したが、ソースにおけるアプローチの仕方にもその影響が現れているとも言えるだろう。

ソース・ヴァンサン(Sauce Vincent)

20世紀の偉大な料理人のオーギュスト・エスコフィエは、ソース・ヴァンサン(Sauce Vincent)の考案者をヴァンサン・ラ・シャペルであるとし、巨匠であると認めている。

【 Le guide culinaire 】p.165

このソースは18世紀の巨匠ヴァンサン・ラ・シャペルによって作られた。

既に多くの研究者が指摘しているように、実はエスコフィエのこの説明は正しいものとは言い難いものとなっている。なぜならヴァンサン・ラ・シャペルが仕えていたのは、チェスターフィールド伯爵やオラニエ公ウィレム4世といった王侯貴族であり、こういった場合ソースには自分の名前を付けるのではなく、仕えている主人に敬意を表して、その主人の名前をソース名に冠するのが一般的だったからである。よってこのソース・ヴァンサンの考案者がヴァンサン・ラ・シャペルである可能性はきわめて低く、後代になってから付けられたソース名であると考えるべきだろう。

それでもこのソースに「ヴァンサン」の名が冠せられたことには、意味があると考えられるので解説を加えておきたい。まずは以下にエスコフィエのレシピを示しておく。

【 Le guide culinaire 】1903年初版 p.165

ソース・ヴァンサン

ソース・マヨネーズに、次のようなハーブのピューレを加えたもの: セルフイユ、エストラゴン、シブレット、バーネット、サラダバーネットの葉とオゼイユの葉を同量ずつ100g;パセリの葉40g、クレソンの葉60g、ほうれん草80g。鍋でさっと茹でて冷まし、ゆで卵の黄身4個と一緒に潰してチーズクロスで濾す。ハーブピュレをマヨネーズで薄め、スプーン1杯のウスターソースを加える。

または初期の方法に従って:上記のようにハーブピュレを準備し、卵黄6個とマヨネーズを加え、通常通り1リットルの油で泡立てる。追加でウスターソースを加える。このソースは、18世紀の巨匠ヴァンサン・ラシャペルによって作られた。

マヨネーズに潰したハーブのピュレを加えたものがソース・ヴァンサンである。このエスコフィエのレシピには「ウスターソース」が使われているのが特徴的である。ウスターソースという名前は日本特有の和製英語で、正式名はウスターシャー・ソース(Worcestershire sauce)という英国のウスターシャー州で誕生したソースである。

エスコフィエは、ウスターソースを加えると記しているが、これは1830年代後半にジョン・ウィリー・リーとウィリアム・ヘンリー・ペリンズが生産と販売を始めたソースである。当然ながらヴァンサン・ラ・シャペルの時代にまだウスターソースは無かった訳で、ヴァンサン・ラ・シャペルの時代から約100年後になって流通し始めた既成のソースがウスターソース(Worcestershire sauce)である。

ヴァンサン・ラ・シャペルの時代に存在していないソースだからか、あるいはフランス料理の料理書に英国特有のソースが使われていることに違和感があったからかは定かではないが、『Le guide culinaire』第三版(1912年刊)からはレシピが改定され、ウスターソースが削除されてしまっている。

エスコフィエがなぜ初版(1903年刊)と第二版(1907年刊)までのソース・ヴァンサンにウスターソースを含めたのかの理由についてまでは書かれていない。しかしエスコフィエが、ヴァンサン・ラ・シャペルが英国と関係が深かったことや、先にも言及したようにフランス料理に縛られず自由に各国の料理を取り入れた国際性をもっていたことを考慮してウスターソースを加えたレシピを掲載していたのであれば、エスコフィエのヴァンサン・ラ・シャペルの評価や、料理書についての知識を有していたことを示しているようにも思える。

エスコフィエがこのソースをヴァンサン・ラ・シャペル考案としたのは、1733年刊の英語版『The Modern Cook』第1巻 P.103 にヴァンサン・ラ・シャペルが「Green Sauce」のレシピを掲載していることに基づいている。以下にそのレシピを掲載しておく。

【 The Modern Cook 】第1巻 P.103

グリーンソース

小麦または他の穀物の葉をパンの耳と一緒に臼で叩き潰す;潰した葉を取り出してふるいに入れ、胡椒と塩で味付けし、仔牛の肉汁と酢で少し湿らせてから濾して、仔羊や家禽の肉と一緒に冷やして提供する。

ここでヴァンサン・ラ・シャペルが記したグリーン・ソースを出典元に、エスコフィエは、ソース・ヴァンサンの考案者をヴァンサン・ラ・シャペルであると考えたようである。しかし実際にはこうしたソースの原型は中世からあり、文学者のラブレーも言及しているなどもっと昔から存在していたのである。つまりエスコフィエはソース・ヴァンサンの起源を間違えていたということになる。しかしこのようなヴァンサン・ラ・シャペルの記録が近代の料理、つまりエスコフィエの料理に影響を与えたことは間違いなく、そのことはヴァンサン・ラ・シャペルの料理が現代に通じるものであることを証ししている。

仔牛肉のブランケット

ここでヴァンサン・ラ・シャペルが考案した、現代でもフランス人に愛され続けている料理:ブランケット・ド・ヴォー(Blanquette de veau)を紹介しておくことにしたい。まずは1735年刊の『Le cuisinier moderne:現代の料理人』の中にあるレシピを引用しておく。

【 Le cuisinier moderne:現代の料理人 】第2巻 p.84

大きく切ってローストしてある仔牛ロース肉を、冷めてから小さく薄切りにする。鍋にバターを入れて火にかけ、溶けてきたら小麦粉をひとつまみ入れて炒め、小ネギを加える:これに仔牛を入れ、塩・胡椒で味を調え、弱火にして2~3回かき混ぜ、少量のブイヨンを加えて3~4回沸かす:その後に卵黄3~4個、生クリーム、刻んだパセリを混ぜてつなぎ、分離しないように絶えずかき混ぜる:適度につながったならば味を見て皿に盛り温かうちに提供する。ヴェルジュで仕上げたい場合は、生クリームの代わりにヴェルジュをつなぎにしてつくる。

仔牛肉のブランケットは、フランスの各家庭に自慢のレシピがあり好んで食べられているが、カジュアルな店で日常的に供されている一皿でもある。もともとは残り物の肉でつくられる料理であったようで、ヴァンサン・ラ・シャペルのレシピからも、これが残ったロースト肉を上手く再利用する為の料理であることがうかがえる。仔牛肉のブランケットが掲載されているのは仔牛肉のアントルメ料理が多数掲載されている章であることから、それらの仔牛肉料理で余った肉をいかに上手く料理するかということがこの料理の主旨でもあるように感じられる。つまりそもそも仔牛肉のブランケットは、無駄を出さずに美味しく食べることのできる家庭料理的なコンセプトの料理だったということになるのであろう。

名前が示す通り、当初から仔牛肉のブランケットは白く仕上げることが重要であったはずであり、その為にはローストしてある肉の焼けた部分や焦げた部分を先に取り除くことが行われたはずである。これにクリームが加えられ白い料理となる。

ヴァンサン・ラ・シャペルはこれにヴェルジュというブドウからつくられた酸味のあるジュースを用いる方法も提案しているが、酸味もまたこの料理の必要なアクセントになっている。現代では多少レシピ内容が変わっているとしても、ヴァンサン・ラ・シャペルが最初に仔牛肉のブランケットのレシピを料理書に記しており、彼が考案した料理であることに間違いはない。

仔牛肉のブランケット

ブランケット・ド・ヴォー(Blanquette de veau)

その後も、仔牛肉のブランケットは様々な料理書に掲載され、幾つかのバージョンを産みながら現代に伝えられている。ヴァンサン・ラ・シャペルがレシピを記してから、年代順にどのような料理人や著述家がこの料理を取り上げて来たのかを以下にリスト化しておく。

1735年刊:『Le cuisinier moderne:現代の料理人』第2巻 p.84 ヴァンサン・ラ・シャペル著

1742年刊:『Suite des Dons de Comus:コーモスの贈物』第1巻 p.289 フランソワ・マラン著

1752年刊:『Dictionnaire universel françois et latin』p.1646

1867年刊:『Le livre de cuisine』p.142 ジュール・グフェ著

1873年刊:『Le grand dictionnaire de cuisin:料理大辞典』p.1069 アレクサンドル・デュマ著

1888年刊:『Nouvelle Cuisine Bourgeoise Pour la Ville et Pour la Compagne』p.219 ユルバン・デュボア著

1905年刊:『Dictionnaire universel de cuisine pratique』p.323 ジョセフ・ファーブル著

1935年刊:『Ma cuisine』p.268 A・エスコフィエ 著

歴代の著名なシェフたちもこの料理を取り上げたところに、フランス人の「仔牛のブランケット」に対する愛着を感じることが出来る。家庭の味でもあれば、素材を変えることでビストロなどの料理店で出されるなじみ深い料理なのである。こうした時代を越えて愛される料理をつくりだしたことも、間違いなくヴァンサン・ラ・シャペルの功績のひとつとして数え上げられるべきだろう。この料理詳細に関しては「ブランケット・ド・ヴォー」で解説してあるのでぜひこちらもご確認頂きたい。

クレーム・ブリュレ

クレーム・ブリュレは、フランス語で「焦がしたクリーム」という意味である。クレーム・ブリュレという名称が示す通り、カスタードの上に砂糖をまぶし、これをバーナーで焦がすことで表面が固いカラメル層で覆われた菓子である。

クレーム・ブリュレ(crème brûlée)

クレーム・ブリュレのレシピを最初に料理書に記したのは、ヴァンサン・ラ・シャペルのライバルだった「フランソワ・マシアロ」であり、1691年刊の『王室とブルジョワ家庭の料理人』初版 p.219 に始めて掲載された。そのマシアロのクレーム・ブリュレのレシピは以下の通りである。

【 Le cuisinier roial et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人 】初版 p.219

クレーム・ブリュレ

器の大きさに合わせて卵黄を4つか5つ準備する。小麦粉をひとつまみ加えてよく混ぜ、牛乳を1パイントほど少しずつ加える。またオレンジの皮もレモンの皮と同じように刻んで加えると「Crême brûlée à l'Orange」となる。よりデリケートにするには、砕いたピスタチオやアーモンド、オレンジフラワー・ウォーターを一滴加えると良い。火のついたストーブでクリームが鍋底につかないように注意しながら絶えずかき混ぜる。

よく火が通ったら、オーブンで熱した器にクリームを注ぎ、皿の縁にクリームがくっつくのがわかるまで再びオーブンで加熱する。その後、引き戻してその上に砂糖をたっぷりとまぶす。熱して赤くなっているストーブ・シャベルを火から下ろし、砂糖とクリームを焼き美しい黄金色になるように焦がす。飾りには、フィユランティーヌ、小さなフリュイ、メレンゲなどサクサクとした菓子を切って載せる。好みでクリームの上を砂糖で固めることも出来るが、そうでなく、そのままアントルメとして提供することも可能である。

ヴァンサン・ラ・シャペルもマシアロと同様にクレーム・ブリュレのレシピを掲載している。上記のマシアロのクレーム・ブリュレと、次に掲載するヴァンサン・ラ・シャペルのクレーム・ブリュレを比較して頂きたい。

【 Le cuisinier moderne:現代の料理人 】第3巻 p.267

クレーム・ブリュレ

器の大きさに合わせて卵黄を4つか5つ準備する。小麦粉をひとつまみ加えてよく混ぜ、牛乳を1パイントほど少しずつ加える。シナモンスティックとクロンフルの皮を加える。よりデリケートにするには砕いたピスタチオ、アーモンド、またはビターレモンアーモンドのビスケットを加え、オレンジフラワーウォーターを一滴加えると良い。火のついたストーブでクリームが鍋底につかないように注意しながら絶えずかき混ぜる。

よく火が通ったら、粉糖と少量の水を入れた皿を別に用意し、粉糖が色づくまで火にかけて溶かす。その後、クリームを提供用の皿に注ぎ、粉糖をかける。銀製の皿がない場合、鍋でブリュレを作ることもできる。

ヴァンサン・ラ・シャペルは、1742年刊『Le Cuisinier Moderne』の中に、このクレーム・ブリュレのレシピを掲載している。

両方を比較すると分かるが、ヴァンサン・ラ・シャペルのクレーム・ブリュレ・レシピの前半は39年前にマシアロが発表したクレーム・ブリュレの記述と一言一句全く同じである。(興味のある方はリンクの原文を確認して頂きたい)ヴァンサン・ラ・シャペルは明らかに、マシアロのレシピからクレーム・ブリュレのレシピ前半を丸写ししているのである。そして後半だけ砂糖を固める方法ではなく、砂糖を液状(カラメル)にするという方法に変えることで何とかオリジナリティを保っている。

興味深いのは、このようなレシピ引用の仕方をしていながら、同じ版の書籍のなかでマシアロの盗用や引用の仕方を非難していることである。本稿では前半で既に、こうしたヴァンサン・ラ・シャペルの自己矛盾とも思える行為の理由を考察したが、同じようなレシピ引用が、クレーム・ブリュレにおいても見られるということは、今後もヴァンサン・ラ・シャペルの人物像を読み解くにおいて注目するべき材料であると言えるだろう。

クレーム・キャラメル(Crème caramel)

日本名:プリン

ヴァンサン・ラ・シャペルのクレーム・ブリュレのレシピは、最後の部分だけを変えて何とかオリジナリティを出したようにしか思えないが、実はこれが後世にクレーム・キャラメル(仏:Crème caramel)として世界中で知られた菓子にへと発展してゆくことになった。スペインやポルトガルではフランと呼ばれており、日本ではこれをプリンと呼び、安価で大衆的な菓子として広く浸透している。マシアロの焼き固めたものはクレーム・ブリュレとして現在でも食べられているが、ヴァンサン・ラ・シャペルの液状カラメルはクリーム・キャラメル(プリンあるいはフラン)として世界中のありとあらゆる国々で食べられる誰もが知る菓子にまで発展したのである。

ヴァンサン・ラ・シャペルのレシピでは銀皿にカラメルを入れ、その後にクリームを入れて固めるようになっている。銀皿のまま供することから、固まったクリームを型から出すことを想定したレシピにはなっていない。現在食べられているような、型から取り出しキャラメルが上に乗ったスタイルになったのは、Jean-Baptiste Reboulの著した、1897年刊『La cuisinière provençale』に掲載されている「Crème au bain-marie ou flan」が最初である。ここには「カラメルを先に型に入れ、それから卵、牛乳、砂糖でつくったクリームを入れて熱し、型から取り出して皿に盛る」と説明されている。現在では普通の型からプリンを皿に取り出すのは、ようやくこの頃になって始まったのである。そしてこのような調理方法の源流に、ヴァンサン・ラ・シャペルの記したクレーム・ブリュレのレシピが存在しているのである。

結果的にマシアロの前半部分を盗用した、ヴァンサン・ラ・シャペルのクレーム・ブリュレのレシピは、クレーム・キャラメルとして20世紀に大いに世界に広まり親しまれる有名な菓子になってしまった。クレーム・ブリュレも有名な菓子ではあるが、一般的な認知度から言えばまだクレーム・キャラメル(プリン)には及ばない。結果的にヴァンサン・ラ・シャペルの半分引用からつくられたクレーム・ブリュレのレシピは、知名度においてマシアロのそれを大きく上回ることになってしまったということになる。これもまたヴァンサン・ラ・シャペルの料理が現代に通じるものであることを証しするものとなっていると言えるだろう。

ヴァンサン・ラ・シャペルという謎

この時代の料理人については詳細な記録が残されておらず、料理人に関する情報や考え方は断片的に、著作の料理書から得られるだけのことが多い。ヴァンサン・ラ・シャペルも多分に漏れずそのような料理人だとされてきたが、歴史の端々をヴァンサン・ラ・シャペルの料理書と突き合わせて考察するならば、より興味深い歴史的な断面が見えてくるようになるだろう。

例えばヴァンサン・ラ・シャペルがフリーメイソン会員で主要な役割をオランダで果たしていたという事実は、もともとチェスターフィールド卿に料理人として仕えていたということから、英国のための諜報員として送りこまれた可能性を示すものとなっているし、当時の英国政治家たちの関係や、それに伴う外交活動は如実にそのことを示すものとなっている。

だがヴァンサン・ラ・シャペル自身については、その人物像というか、人となりのようなものが非常に理解しにくい。なぜならマシアロの著作から盗用と、その後のマシアロの盗用への激しい批判という、自己矛盾としか思えないような度々の物言いを記しているからである。しかし本稿の中で既にわたしが幾つか推測を述べているように、ヴァンサン・ラ・シャペルが諜報員だったという特殊な立場であったとするならば、そこには何らかの因果関係と明確な理由があったと考えるべきであろう。今後こうした部分に対しても研究が進み、ヴァンサン・ラ・シャペルの人物像がより明確になることを期待したい。

当時のフランス料理界において、ヴァンサン・ラ・シャペルという人物はイロモノ的な評価がなされていたのではないかとわたしは考えているが、その根拠は、上記のような盗用やそれに対する他者批判だけが原因という訳ではない。実際にヴァンサン・ラ・シャペルのレシピを見てゆくと、少しきわどいエロチックな名前や、それを示唆するような料理や菓子が見られる。このような料理や菓子に、フランスの上流階級のために仕事をする王道のフランス料理人たちは眉をひそめていたはずである。

ヴァンサン・ラ・シャペルが生涯の多くをフランスではない他国で働いたこと、また料理書を英語で出版したことも、王道のフランス料理人にとってヴァンサン・ラ・シャペルを評価しない理由だったとも考えられる。しかしながらヴァンサン・ラ・シャペルのイロモノ的な料理や、革新的な現代料理の提案は、そうした保守的なフランス料理界に対して、自身のプレセンスをアピールするための手段だったのかもしれない。こうした方法でフランスの外から、ヴァンサン・ラ・シャペルは権威主義的なフランス料理界に異を唱え続けようとしていたのではないだろうか。

その手段のひとつとして、わたしはヴァンサン・ラ・シャペルがマシアロに対して厳しい批判をしたのだと考えている。なぜならマシアロはヴァンサン・ラ・シャペルに数十年は先行しており、既にマシアロの著した『王室とブルジョワ家庭の料理人』は不動の人気を誇る料理書となっていたからである。しかもマシアロのキャリアは、明らかに正統、あるいはフランス料理の王道を歩むものであり、フランス王侯貴族のために料理を供してきたという華々しい実績によって彩られたものであった。

それに対してヴァンサン・ラ・シャペルはフランスから離れた国外で、外国人の君主に仕える料理人でしかなく、食の中心だったフランスでは目立った仕事をしていなかった。こうした立場から、最新の料理方法や、流行の新しい食材などを知るには圧倒的に不利な立場にあった。またこうした背景からフランスで王侯貴族に仕える料理人たちには、ヴァンサン・ラ・シャペルの料理書に対する偏見があったかもしれず、またそのフランス国外の料理人の著した料理書に重要性を感じることもなかったはずである。著者のヴァンサン・ラ・シャペルは外国で働く一料理人でしかなく、権威的なフランス料理界のネットワーク(あるいはギルド)からはみ出した存在だったからである。

このような時代背景から、マシアロとヴァンサン・ラ・シャペルを比較してみると、同じく料理書を記した才能ある料理人であるにも関わらず、ふたりはまったく対照的な立場に置かれた料理人だったことが理解できる。ヴァンサン・ラ・シャペルが、何度も激しい批判をマシアロに対して行なった根源には、こうした理由があったことも考慮しなければならないだろう。

現代の我々にとっては、マシアロとヴァンサン・ラ・シャペルはライバル関係にある巨匠たちのように目に映っているかもしれないが、当時の両者の立場と知名度は圧倒的な開きがあったはずである。激しいヴァンサン・ラ・シャペルの批判に対して、マシアロ側からの反論は一切残されていないが、ここからもこの両者の間にあった差の大きさがうかがい知れる。マシアロはヴァンサン・ラ・シャペルなど、はなから相手にしていなかったのではないか。またマシアロはヴァンサン・ラ・シャペルのレシピを自著に掲載したが、これもちょっと面白いレシピを書く新興の料理人を「取り上げてやった」ぐらいのつもりだったのかもしれない。『王室とブルジョワ家庭の料理人』は有名で広く知られた料理書であったし、この料理書に引用することで感謝されることはあっても、批判されるとは露ほどにも思っていなかったかもしれない。

「海外で働きイロモノ的なレシピを得意とする、フランス料理界の王道から外れた人物」それが当時のヴァンサン・ラ・シャペルに対する印象だったはずであり、本場のフランスでは正当に評価されることのない立場だったのである。

後世の料理人たちの評価

かつてマシアロの影にあったヴァンサン・ラ・シャペルだが、後世の料理人たちから高い評価を得るようになった。その理由は、19世紀以降にヴァンサン・ラ・シャペルを評価し始めた料理の巨匠たちが、いずれもフランスを離れて海外で料理人としてキャリアを積んだ者たちだったからである。

彼らは、外国の料理を巧みにフランス料理に取り入れ、国際的な料理にアレンジすることが出来たヴァンサン・ラ・シャペルの新しさと革新性に、自身も同じ経験をしたことで気付き、そうした手法を推し進めるようになったのである。

例えば、19世紀料理の巨匠だったアントナン・カレームはフランスで成功を収めた後、ジョージ4世の料理長としてイギリスのロンドンで働き、次いでロシアのサンクトペテルブルクでロシア皇帝アレクサンドル1世の料理長となり、その後はウィーンでオーストリア帝国皇帝フランツ1世のために働いた。

カレームは古典料理の研究もしていたことで知られているが、そのなかでもヴァンサン・ラ・シャペルの『現代の料理人』は、「帝政以前に印刷された料理書のなかで唯一注目に値する」と高い評価をしている。こうした評価の理由には、ヴァンサン・ラ・シャペルの料理書にはそれまでにない国際性や革新性があったことが理由だと思われる。

アントナン・カレームは著書『L'art de la Cuisine Francaise au XIX siecle:19世紀のフランス料理術』第二巻 p.81で、「サーモントラウトのヴァンサン・ラ・シャペル風」という料理を紹介しているが、このように料理名にその名を冠してヴァンサン・ラ・シャペルに敬意を表しているのである。

同じく19世紀の料理の巨匠で料理書を残したエドゥワール・ニニョンも、フランスで成功した後に、ロンドンにあるクラリッジズホテルの料理長を務め、その後の数年間、ロシアで皇帝ニコライ2世、オーストリアでは皇帝フランツ・ヨーゼフの料理人となった。そしてエドゥワール・ニニョンもヴァンサン・ラ・シャペルを高く評価する巨匠のひとりであった。

20世紀の巨匠オーギュスト・エスコフィエも、ロンドンのサヴォイ・ホテル、ローマのグランド・ホテル、各国に展開するホテル・リッツで料理長を歴任して世界的な成功を収めたが、そのエスコフィエが「ソース・ヴァンサン」を説明する際にヴァンサン・ラ・シャペルを巨匠としていたことは既に説明した通りである。

このようにヴァンサン・ラ・シャペルの料理書と、料理に対する革新性は、19世紀のカレーム以降になって真の評価を得たと考えるべきである。こうしたヴァンサン・ラ・シャペルの料理に対する姿勢は、現代においても息づいていると言っても良い。例えば現代のフランス料理のシェフも成功に伴い、海外で仕事をしたり、事業を拡大して海外出店したりする。ポール・ボキューズは他国(日本など)の手法をフランス料理に取り入れることで「ヌーベル・キュイジーヌ:新料理」を世界に広めた功労者であり、その次の世代の巨匠のジョエル・ロブションは日本を拠点に働くことを選んだ。

フリーメイソンの一流料理人

ポール・ボキューズもジョエル・ロブションも自分がフリーメイソン会員であることを明言していた。これをヴァンサン・ラ・シャペルの影響と言って良いのかは何とも言えないが、確かにヴァンサン・ラ・シャペルはフリーメイソン会員であり、かつ諜報員の可能性が高かったと考えられる人物である。海外要人と近しい関係になりやすい一流の料理人は、カレームを始め、いずれもフリーメイソンだったとか、あるいは諜報員の役割を果たしたのだとかいう話が見え隠れする。

実はフランス料理のトップシェフたちが良くフリーメイソン会員であるのには理由があって、わたしは「ヴァンサン・ラ・シャペルに由来する、何となく存在するある種の伝統のようなものの為ではないか」と考えている。一流の料理人であることにはフリーメイソンであるという暗黙の認識が定着しているからかもしれない。

いずれにしても海外で働くという、かつては低く評価されていた立場が、19世紀~現代にかけて逆に評価されるべきポイントに変化していったというのは興味深いところである。そういう観点からも先駆けとなったヴァンサン・ラ・シャペルの仕事は一層評価されるべきだと考えている。

Coda(さいごに)

ヴァンサン・ラ・シャペルの生涯と人となり、さらには料理人としての仕事をレシピから考察してきたが、この人物についてここまで深く日本語で書かれたものは皆無であるし、フランス語の文献のなかでも見出すことも難しいだろう。これは逆に言えば、ヴァンサン・ラ・シャペルがまだフランス料理史のなかにおいて十分に評価されていないということを意味する。

しかし古典料理を研究し、海外にも出て行ってフランス料理の枠を広げた、功績あるフランス料理の巨匠とされるアントナン・カレーム、アレクシス・ソイヤー、オーギュスト・エスコフィエ、エデュアール・ニニョンによって、ヴァンサン・ラ・シャペルは高く評価されており、その料理に対するアプローチが、現代のフランス料理の礎となり現代にまで続いているのである。

マシアロに対する批判や確執がヴァンサン・ラ・シャペルの評価を下げている可能性は否定できないが、今回はその背景や、なぜそのような言動があったのかについても考察することで、今まで以上にヴァンサン・ラ・シャペルの人物像を描き出すことが出来たのではないかと考えている。これを嚆矢にヴァンサン・ラ・シャペルの評価と、後続の研究が行わることを切に望みつつ終えることにしたい。

参照原典

(ヴァンサン・ラ・シャペル全著書)

『The Modern Cook』英語版

1733年『The Modern Cook』初版 第1巻,第2巻,第3巻

1736年『The Modern Cook』第2版 第1巻,第2巻,第3巻

1744年『The Modern Cook』第3版 全1巻

1751年『The Modern Cook』第4版 全1巻

『Le Cuisinier Moderne』フランス語版

1735年『Le Cuisinier Moderne』初版 第1巻,第2巻,第3巻,第4巻

1742年『Le Cuisinier Moderne』第2版 第1巻,第2巻,第3巻,第4巻,第5巻

Referrence:参考資料

1723 Constitutions. (n.d.). The Netherlands. [online] Available at: https://www.1723constitutions.com/europe/netherlands/[Accessed 23 Nov. 2023].

Alexandre, D. (1873). Le grand dictionnaire de cuisine. A. Lemerre. Paris.

Anderson, J. (1723). The Constitutions of the Free-masons.

author unknown. (1740). Le cuisinier Gascon. Dombes, Louis-Auguste de Bourbon. Amsterdam.

Blokpoel, J.W. (1934). Twee eeuwen arbeid in de Koninklijke kunst.

Compagnie des libraires associésCompagnie des libraires associés. (1752). Dictionnaire universel françois et latin : contenant la signification et la définition tant des mots de l'une et de l'autre langue, avec leurs différens usages que des termes propres de chaque état et de chaque profession... Tome Premier. Paris.

Dubois, U. (1888). Nouvelle cuisine bourgeoise pour la ville et pour la campagne. Bernardin-Béchet et fils. Paris.

Dormer, P. and Dobrée, B. (1932). The letters of Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield. Londonrk, King’s Printer.

Escoffier,A. (2015). Le guide culinaire. J’ai Lu, Dl. Paris.

Escoffier, A. (1935).Ma cuisine. 2 500 recettes. Ernest Flammarion éditeur. Paris.

Fink, B. (1995).Les liaisons savoureuses : réflexions et pratiques culinaires au XVIIIe siècle. Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne. Saint-Etienne.

Favre, J. (1905).Dictionnaire universel de cuisine pratique. Paris.

Gouffé, J. (1867). Le livre de cuisine : comprenant la cuisine de ménage et la grande cuisine.

grand, U. (1913). The Minutes of the Grand Lodge of Freemasons of England, 1723-1739.

Hyma, P and Hyma, M. (1979) Petits Propos Culinaires 002 : La Chapelle and Massialot: an 18th century feud.

Marin, F. (1742). Suite des Dons de Comus. Tome Premier. Paris.

Massialot, F. (1691). Le cuisinier roial et bourgeois. C. de Sergy. Paris.

Poulain, J.P. and Neirinck, E. (1992). Histoire de la cuisine et des cuisiniers. Édition LT Jacques Lanore. Paris.

Reboul, J, B. ()La cuisinière Provençale. Librairie P. Ruat. Marseille.

Valette, G, G. (1895). Dutch Lodges in Lane’s Masonic Records

Wheaton, B. K. (1983). Savoring the past : the French kitchen and table from 1300 to 1789. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.

日本語参考資料

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ・ウィートン(著) 辻美樹(訳)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子(訳)