シクバージ(sikbāj)

シクバージとはどのような料理なのか?

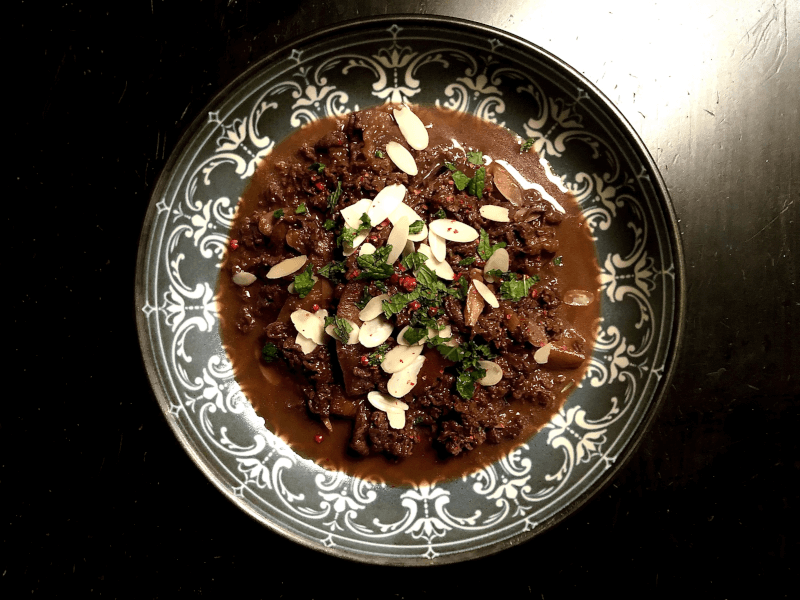

シクバージは6世紀からペルシャの王宮で食べられていた料理である。かつてのペルシア帝国は消失して既にシクバージは過去の料理となってしまったようで、現在これを一般的な料理として食べる食習慣は中東にはなくなってしまっている。今回、中世料理のシクバージ(sikbāj)再現を実際に行うことで、この料理がどのようなものであったのかを考察しているので、その際に調理した写真を以下に掲載しておく。(シクバージの調理方法は後ろの方に記載してあるので参考にしていただきたい)

シクバージ(sikbāj)

筆者料理および撮影

シクバージ(sikbaj)という名前は中央ペルシアの方言で、酢を意味する「sik」とシチューやブロード(stew, brodo)を意味する「baj」から付けられたと10世紀の料理書『Kitab al-Tabikh』(キターブ・アッ=タビーハ)に説明されている。つまりこの料理は名前が表す通り、肉が酢の混合物で調理されたものであることを意味しており、他にもスパイスの用い方などからして中東的な要素の色濃い特徴を有する料理だと言える。

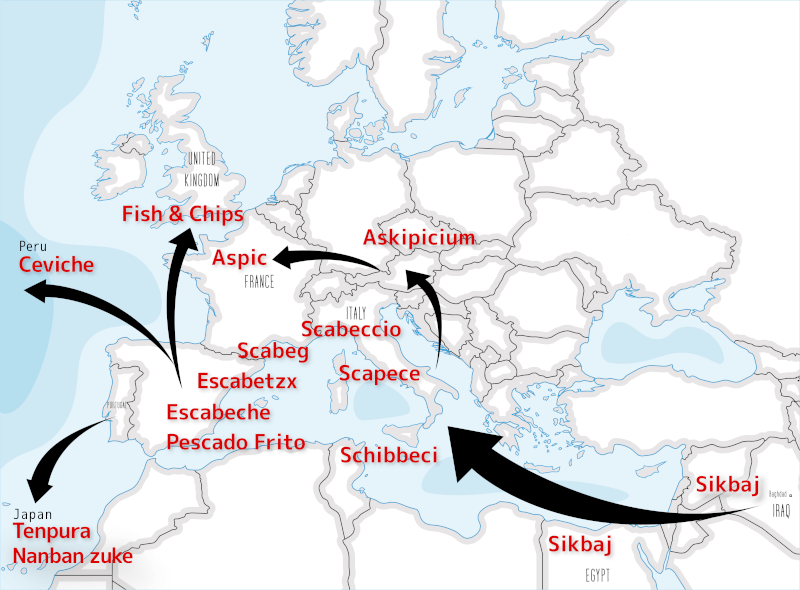

この料理の特筆すべきところは、後の時代になってさまざまな亜流が生まれて発展し、形を変えて現代でも世界各地で食べられているということにある。後でも詳しく説明するが、シクバージはやがて地中海沿岸に伝わり、イベリア半島ではエスカベシュという料理に姿を変えて食べ続けられている。またイベリア半島からエスカベシュは南米に伝わりセビーチェとして食されるようになるが、これもシクバージに由来する料理のひとつではないかと推測されている。またフランスではアスピックというゼリー寄せの料理があるが、これもシクバージ由来の料理であるとされている。さらにはイベリア半島でユダヤ人に食べられていたペスカド・フリートはやがてジャガイモの揚げたものと組み合わさりフィッシュ & チップスとしてイギリス人の国民食として食べられるようになるが、実はこれもまたシクバージに由来する料理だと考えられているのである。

日本にはスペイン・ポルトガル人(南蛮人)の宣教師たちがエスカベシュを伝えたが、これは南蛮漬と呼ばれるようになり、現代でもよく食べられている料理であることは言うまでもない。実はこれもまたその元をたどるならばシクバージに行き着く料理なのである。

現代ではシクバージそのものは食べられなくなってしまっているが、そこから派生したさまざまな料理は各地域に定着してポピュラリティーを得ているということは大変興味深い事実である。そこで本稿ではシクバージという料理がどのような料理なのか、そしてシクバージにはどのような歴史があるのか、さらにシクバージがどのようにさまざまな料理に変化していったのかを詳しく解説することにしたい。

ホスロー1世

(Khusraw/Khosrow)

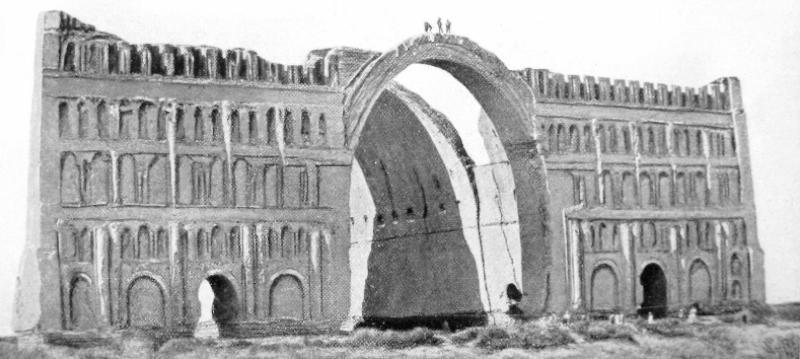

ホスロー1世(Khusrau I)は、ササン朝ペルシア帝国の第21代君主(在位:531年 - 579年)である。中央集権的な支配体制を確立してササン朝の黄金期を築いた王として知られている。また文化的なことにも力を注ぎ、東西文化を融合させた独特のペルシア文化を築き上げた。現在でもホスローのイーワーン(Taq Kasra)として、ホスロー1世の宮殿跡の一部が残されており、繁栄の跡がしのばれる。

ホスロー1世の宮殿跡(Taq Kasra)

宮殿跡は20世紀初めにチグリス川の増水で左翼部分が押流され、一時は右翼とアーチ部分を残すだけの時代があったが、現在は再建が進められておりGoogle Mapで現在の様子を確認することができる。

ホスロー1世の好物だったシクバージ

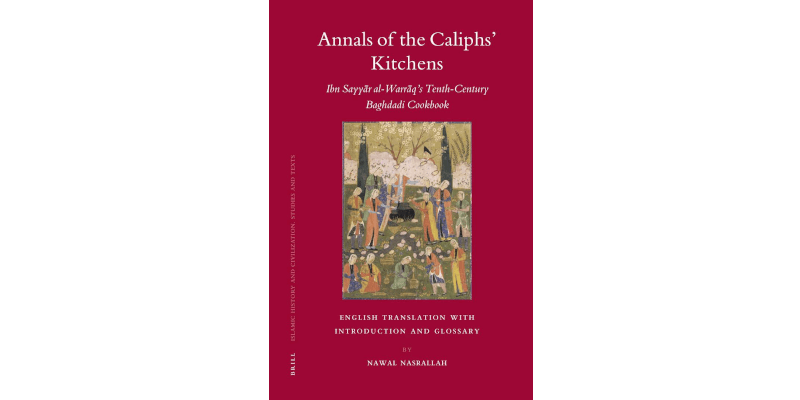

シクバージはホスロー1世が特に好んで食べた料理だった。Nawal Nasrallah著の『Annals of the Caliphs' Kitchens』では、ホスロー1世が、料理人たちを試して最高の料理を準備するように命じたところ、全員がシクバージを準備してきたという話が紹介されている。これはシクバージが当時は最も美味な料理として認められていたことを示すエピソードであるようにも思える。しかし実際にはホスロー1世はシクバージをかなり好んで食べていたようなので、それを忖度して料理人たちがシクバージを準備したというのが正しい見方であろう。なぜならホスロー1世はシクバージを「料理のなかの女王」と呼んで、毎日この料理に1000ディルハム(1ディルハム=銀貨1枚)を費やしていたという記録が残されているからである。これを現在価値に換算することは難しいが、1ディルハム=1ドラクマで換算すると1000ディルハムは約250万円に相当することになるだろうか。正確な換算価値は言えないが、いずれにしてもホスロー1世はシクバージにかなりの高額を費やしていたことに間違いない。

シクバージは、食が細かったホスロー1世の食欲を刺激するために考え出された料理であり、ホスロー1世自身は長い間シクバージしか食べようとしなかった。こうしたシクバージに対する思い入れのためか、王は他の者がシクバージを食べることを禁止することさえ行っている。後に側近の書記官たちにシクバージを食べることを許可するようになるが、当時はホスロー1世の一族の者や、高位の者たちしか食べることが出来ない、かなり貴重な料理だったということになる。

これほどホスロー1世がシクバージを愛好していたのであれば、先に述べた各地の料理人たちは、シクバージ以外の料理を差し出すようなことは到底できなかったはずである。これらのエピソードからもいかにホスロー1世がシクバージを好んでいたかを理解できるはずである。ホスロー1世の在位年数は531年9月13日~579年1月31日迄だったので、シクバージは6世紀から既に食べられ始めていた料理という事になる。

その後、ササン朝ペルシアは没落してしまうことになるが、王朝の変更によってシクバージという王宮料理は解放され広く食べられるようになってゆくのである。

アル・ムタワッキル

(Al-Mutawakkil)

王権的にはササン朝が衰退してアッバース朝に代わることになったが、アッバース朝はササン朝の文化をそのまま引きついで発展することになる。よってシクバージもまたアッバース朝に引き継がれ、代々の王のための料理として食べられたようである。アル・ムタワッキルはアッバース朝のカリフ(王)として847年~861年まで在位した人物であるが、『Annals of the Caliphs' Kitchens』には、アル・ムタワッキルとシクバージに関する次のような興味深いエピソードが紹介されている。

ある日、アル・ムタワッキルが王宮に座り運河を見下ろしていると、船上の水夫の一人がシクバージを料理する良い匂いがしてきた。王はその匂いを好ましく思い、鍋ごとそれを持ってくるように命じた。王は非常に満足したというメッセージとともに、その鍋にお金を満たして船乗りに返した。アル・ムタワッキルは後に、シクバージの話が出るといつでも「今まで自分が食べた中で、それが最も美味なシクバージであった」と言ったそうである。(al-Mas'udi)

このエピソードの興味深い点は、もともと王宮料理だったシクバージがこの時代になると水夫も食べる庶民的な料理にへと広がっているところである。また船乗りが船上で料理をしていたことから、このシクバージは魚の料理だったとも推測出来そうである。ただ文献による魚のシクバージについての言及は10世紀以降、またそのレシピについての言及は13世紀になるので、このエピソードをもってアル・ムタワッキルが食べたものが魚のシクバージだったと断定することは難しいところではある。

イブン・サッヤール・アル=ワッラク

(Ibn Sayyar al-Warraq)

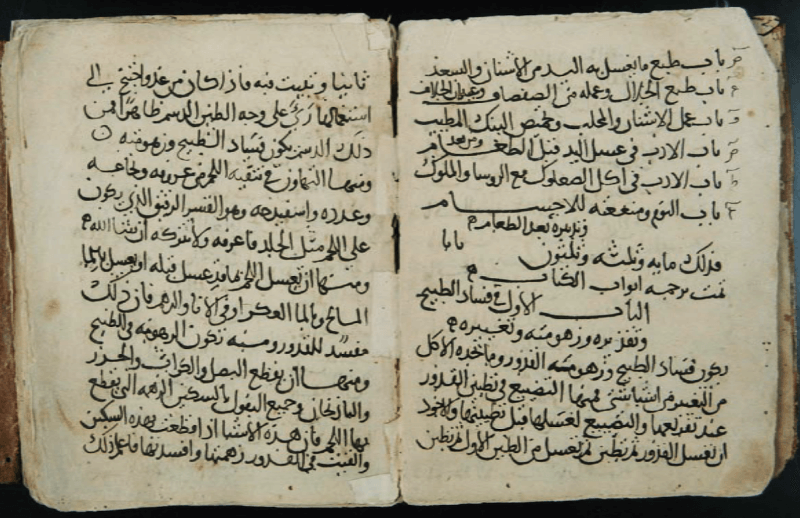

ここ迄でペルシャの王たちがいかにシクバージという料理を好んで食べていたのかを理解いただけたと思う。こうした料理のレシピは後世に伝えられることになるが、これらはイブン・サッヤール・アル=ワッラク(Ibn Sayyar al-Warraq)が10世紀後半に著した『Kitab al-Tabikh』(キターブ・アッ=タビーハ)の中に記録されることになる。

この料理書は615種類ものレシピで構成されており、その多くは主に8世紀と9世紀のアッバース朝の宮廷料理に基づいている。この中には先の6世紀ササン朝の王だったホスロー1世の食べていたシクバージのレシピや、他にも数種類のシクバージのレシピが含まれておりかなり貴重な資料となっている。

『Kitab al-Tabikh』

ちなみに『Kitab al-Tabikh』には2つのバージョンがあり、ひとつは既に紹介した、10世紀後半頃にイブン・サッヤール・アル=ワッラク(Ibn Sayyar al-Warraq)が記したもの。そしてもうひとつのバージョンは、1226年にムハンマド・ビン・ハサン・アッ=バグダッディ(Muhammad bin Hasan al-Baghdadi)が記した『Kitab al-Tabikh』である。同じタイトルで紛らわしいのだが、こうした料理書がアラブで過去に既に作られ、それが記録として残されることで後世の料理の発展に大きく貢献したことが考えられる。

シクバージ(sikbāj)レシピ

以下に、Lilia Zaouali著『Medieval Cuisine of the Islamic World』 で紹介されている『Kitab al-Tabikh』のシクバージのレシピのひとつを掲載しておく。

【 Medieval Cuisine of the Islamic World 】

鍋にオリーブオイルを入れ、子羊と刻んだ玉ねぎを炒める。鍋に水を具材が浸るぐらい入れて弱火で煮る。

ナイフまたはフォークでナスを刺しておいて、それを別の鍋で塩水で煮てピューレ状にする。肉を煮ている鍋の液体が少なくなってきたら、ナスのピューレを鍋に入れる。コリアンダーの種とシナモンを乳鉢でつぶし塩と一緒に加える。

甘味と酢をブドウジュークに溶かしてスターチを加えて混ぜる。この液体を鍋に入れて、さらに数分火にかけ、最後にローズウォーターをふりかけ火から下ろす。

皿に盛ってからローストしたアーモンド、干しイチジク、レーズンを飾る。

シクバージにはいくつかレシピがあり、このレシピではナスを塩煮にしているが他にも油で炒める方法もある。基本的な味の組み立ては同じで、酢の酸味と甘味料(蜂蜜、グレープジュース、ナツメヤシシロップ)とスパイスで味が構成されていることには変わりない。

『Medieval Cuisine of the Islamic World』

こうしたアラブ世界で食べられていた料理は、レコンキスタ(国土回復運動)によってローマカトリック教徒がアラブ領内に侵略し始めたことでキリスト教世界にも知られるようになっていった。やがてシクバージ(sikbāj)を由来とする料理は、肉から魚を主体とした料理に変化してスペイン・ポルトガルといったイベリア半島のキリスト教徒にも食べられるようになる。シクバージという料理名そのものは、さらに様々な変遷を経て異なった発音がされるようになり、エスカベーチェ(スペイン語: escabeche)がその料理名として定着して、現在知られるような料理として食べられるようになったのである。

エスカベシュ(escabeche)

ペルシャ料理のシクバージ(sikbaj)は西ヨーロッパに伝搬し、名前を変えながらその土地の料理として根付いていった。現在はスペイン語由来のエスカベシュ(escabeche)が広く知られた料理名・料理方法となっているが、ラテン語ではエスカベシュのことを中世からスカペータ(Scapeta)と呼んできた。

13~14世紀に記されたと考えられている『Liber de coquina』はラテン語で書かれた料理書で、翻訳するとこの書籍のタイトルは「料理の本」ということになる。14世紀初頭につくられた写本が2種類フランスのパリにある国立図書館に保存されており、現在ウェブで閲覧することが可能である。

またドイツの大学 Justus Liebig University Giessen が『Liber de coquina』の活字版全文をウェブで公開しているので、こちらも貴重な情報源となっている。

この『Liber de coquina』にはスカペータ(Scapeta)という料理の説明があり次のように記されている。

【 Liber de coquina 】 IV, 2

De scapeta piscium : ad scabetiam, recipe piscem bene lotum,

sicut decet, et cum oleo habundanti frige. Postmodum infrigidatur. Deinde,

cepas incisas per transuersum frige in oleo remanenti. Postea, habeas

uuas siccas, zenula et pruna, et frige cum cepis predictis simul, et oleum

superfluum tollatur.

Accipe ettiam electas species et safranum : tere bene simul cum amigdalis

mondatis et distempera cum uino et aceto moderato posito, ne sit

nimis acrum. Tunc misce simul cum aliis. Et loco amigdalarum, potes

ponere micam panis in uino madefactam et postea trittam. Postea, pone

super ignem quousque bulliat et statim depone. Et cum piscis in cissorio

concauo ordinatus fuerit, saporem predictam sparge desuper. Quod si uolueris

ipsum acrum dulce facere, ponas mustum coctum uel zucaram competenter.

【 意訳 】

魚のスカペータ(Scapeta):魚をそのままたっぷりの油で炒め、その後に冷ましておく。

玉ねぎを切り、魚を炒めた残りの油で炒める。 次に、乾燥させた葡萄、ゼネ、プラムを前述の玉ねぎと一緒にオリーブオイルで炒める。

選択したナッツとサフランを用意しておく。

これらをアーモンドと一緒によく挽き、ワインと適度な酢を混ぜて苦くなりすぎないように和らげておく。アーモンドの代わりに、ワインに浸してからみじん切りにしたパン粉を混ぜることも出来る。その後、火が沸騰するまで火にかけて魚に前述のソースを振りかける。もっと酸っぱく甘くしたい場合は、よく調理されたワイン(強いワインヴィネガー)またはズカラム(甘味)を使うことが出来る。

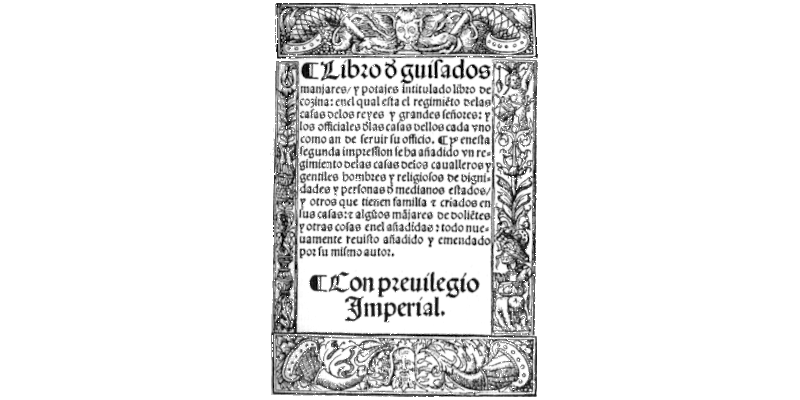

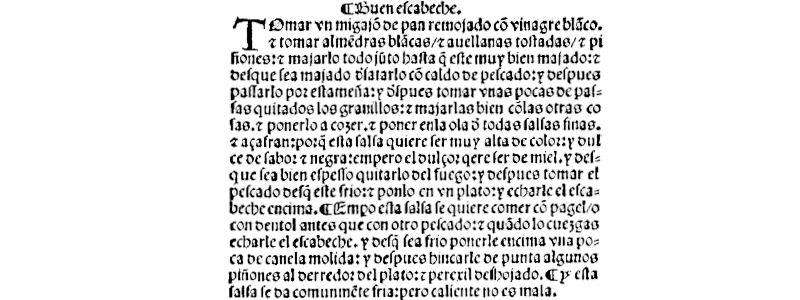

このラテン語書籍『Liber de coquina』に記載されている魚料理は、明らかにエスカベシュの料理法に則った料理方法である。しかしこの時代にはまだエスカベシュという名称は存在しておらず、後で取り上げる1525年にトレドで出版されたルパート・デ・ノーラ(Ruperto de Nola)の『Libro de los Guisados』のような書籍が出版される時代まで、その名称で呼ぶことは待たなければならない。

13~14世紀の段階で、世界的な公用語だったラテン語でエスカベシュがスカペータ(Scapeta)と既に呼ばれていたのは非常に興味深い事実であると言える。『Liber de coquina』の作者の名前は伝えられておらず不明とされているが、ナポリ地域のイタリア人によって書かれたものではないかと考えられており、ここからペルシャのシクバージが、中世の時代になると地中海沿岸に伝わり食されるようになっていた様子がうかがえる。また本来シクバージは肉料理であったが、この時代になるとスカペータ(Scapeta)という名前も得て、「肉」料理から「魚」料理にへと変化し広く普及し始めているのも見過ごせないポイントである。

さらに『Liber de coquina』に記載のスカペータ(Scapeta)のレシピの興味深いところは、ドライフルーツやアーモンドなどのナッツ類、さらにはサフランなどのスパイスが使われているところである。こうした材料が入っていることから、スカペータ(Scapeta)はシクバージ(sikbaj)とかなり近いものであったことがうかがえる。こうしたフルーツやナッツやスパイスの使い方はイスラム特有のものであり、シクバージがエスカベシュに変化してゆく過渡期には、やはりシクバージに近い味付けが行われていたことを理解できる。

エスカベシュ(escabeche)

現在のエスカベシュは魚の料理だが、もともとシクバージ(sikbāj)に由来する肉料理であった。やがて時代を経てそれが魚を用いた料理方法にへと変化するようになるが、昔の料理書を見てゆくと過渡期には肉のエスカベシュの存在も散見される。1525年の中世トレドで出版されたルパート・デ・ノーラ(Ruperto de Nola)の『Libro de los Guisados』には、肉と魚を用いたエスカベシュのレシピが記されている。まず注目すべきなのは、この時代になると、現代と同様にエスカベシュ(escabeche)という名称が使われているところである。そういう意味でも『Libro de los Guisados』は注目すべき料理書であると言えるだろう。

これから紹介する『Libro de los Guisados』に収められている以下の3つのレシピは、それぞれウサギ肉、ニシキ鯛、鯛を用いたエスカベシュである。これらの中世料理に見られる料理の特徴から、もともとエスカベシュがどのような料理だったのかを紐解くことにしてみたい。

【 Libro de los Guisados 】

BURN ESCABECHE(ウサギ肉のエスカベシュ)

ウサギをローストして関節を切り、鍋に酢:水を2:1の割合で入れる。塩を加え味を調整する。油を加えて、好みの量の甘さを加える。沸騰させてから、ウサギを鍋に入れる。 冷ましてから、生姜、クローブ、サフランを加え数日間漬け込む。

BURN ESCABECHE(ウサギ肉のエスカベシュ)

【 Libro de los Guisados 】

PAJELES(ニシキ鯛)

ニシキ鯛は揚げてから煮込んだり、ローストによって調理が行われる。最もよく食べられている方法は、揚げたものをオレンジ果汁とコショウ、あるいは酢と油で漬けるエスカベシュの調理方法である。さらに酢とコショウと生姜とサフランとクローブと魚とオレンジジュースとローレルの葉と蜂蜜に漬ける調理方法もある。

PAJELES(ニシキ鯛)

【 Libro de los Guisados 】

BESUGO(鯛)

鯛は、オレンジ果汁、スープ、胡椒、生姜で調理して食する。

またグリルで油を使いローストして調理し、オレンジ果汁とコショウで味付けを行う。また油で揚げてオレンジ果樹と胡椒に漬け込みエスカベシュにしたものを、ニシキ鯛と同様に煮込んでから食する。

BESUGO(鯛)

これらの特徴を見るといずれも酢あるいは酸味のある果汁に漬けこまれていること。さらにスパイスが用いられていることや、漬汁には甘味が加えられているところが特徴である。また魚は油で揚げてから漬込みが行われていることも共通点である。これらは先に挙げたシクバージ(sikbāj)に由来した特徴を持つ料理であることは明らかで、やはりシクバージ(sikbāj)がイスラム教徒によってペルシャからイベリア半島に伝わり、やがてエスカベシュと呼ばれる料理になって拡散したことに間違いない。

『Libro de los Guisados』が出版されたのは1525年である。ローマカトリック教徒が、レコンキスタ(国土回復運動)によってイベリア半島からのイスラム教徒を排除したのは1492年であり、『Libro de los Guisados』はそれから30年後ぐらいに書かれた料理本ということになる。当時のキリスト教徒たちはレコンキスタによってイスラム教徒をイベリア半島から追放することは出来たが、その料理までは排除することが出来なかったということになるのだろう。発音誤りか、あるいは意図的なのかは定かでないが、その料理名を「エスカベシュ」と呼ぶことで、かつてのイスラム由来の料理を自分たちの新たな食習慣として取り込んだとも言える。『Libro de los Guisados』に掲載されているレシピを参照するならば、エスカベシュはスペイン・ポルトガルに既に根付いた料理となっていたことを非常に良く理解できる。

sikbāj → escabeche の伝搬図

ペルシャ生まれのシクバージ(sikbāj)が冷まして食べられていた料理だったことは注目すべき点である。これはアッバース朝カリフの首都だったバグダードでこの料理が好んで食べられていたことに関係があるのではないだろうか。バグダードは6月~9月まで平均気温は40℃を超える砂漠気候の都市である。こうした気候ゆえに調理後の温いまま食べるよりは、調理後に時間を置いて冷まして食べる方が好まれたのではないだろうか。

このように冷まして食べられるという料理の性質は、その後、ヨーロッパに伝搬したエスカベシュ系の料理に共通して見られる特徴となった。これはシクバージ(sikbāj)が食べられていた料理温度が、そのままエスカベシュにも引き継がれた為だと考えられる。

ペスカド・フリート(Pescade Frito)

エスカベシュはその後、魚を揚げた料理ペスカド・フリート(Pescade Frito)を誕生させることになる。これはイベリア半島に住むユダヤ人によって盛んに食べられるようになった料理である。ユダヤ人はこれを安息日の料理としていたので、揚げたてではなく翌日になって冷めた状態になったものを食べていたようである。その理由は、ユダヤ人たちは安息日という戒律を守るために期間中に火を用いた調理を行うことが出来ず、代わりに前日に作り置きしておいた料理を翌日に食べていたからである。

Pescado frito(דגים מטוגנים)

ペスカド・フリート

そもそもペスカド・フリートの源流は冷ましてから食べられていたシクバージであったということを知ると、なぜユダヤ人がこうした由来を持つアラブ由来の料理を好んで食べていたのかの理由が見えてくるように思える。こうしたシクバージの冷まして食べるという料理の性質が、やがてはペスカド・フリートに引き継がれ、この料理もまた冷めてから食べるのには最適な料理であるとしてユダヤ人たちに受け入れられていったのではないだろうか。

フィッシュ & チップス(Fish & Chips)

その後、ユダヤ人たちは移民となり、ペスカド・フリートをイギリスに持ち込み、これがやがて フィッシュ & チップス として定着するようになる。

フィッシュ & チップス(Fish & Chips)

イギリスに伝えられた当初は、やはりフライドフィッシュは冷ましてから食べられていたことが料理書(出典はフィッシュ & チップスの項でご確認願いたい)に記されている。フィッシュ & チップスの来た道をたどると、ユダヤ人由来のペスカド・フリート、また地中海沿岸で食べられるエスカベシュや、さらには中世ペルシャのシクバージにまで遡れるのである。

エスカベシュはペルーでセビーチェ(Ceviche)になったとも考えられており、エスカベシュやペスカド・フリートは日本に伝えられて 南蛮漬 や 天麩羅 となり、日本の料理として定着することになったのである。こうした経緯の詳細は フィッシュ & チップス に記してあるので、関心のある方はぜひ参考にして頂きたい。

アスピック(Aspic)

アスピック(aspic)とは肉や魚を煮たブイヨンをゼリーにしたフランス料理のことを言う。ゼラチン質の多い魚や肉を煮ておくと、やがてその煮汁が冷めるにしたがってゼリー状に固まるようになる。この煮汁がゲル化する性質を利用して、煮汁で煮込んだ材料ごと冷し固めた料理をフランスではアスピックと呼ぶ。ただゼラチン質の多い魚や肉は放置しておくと自然に固まるので、こうした料理は世界中のあらゆる地域で同じように存在しており、日本では煮こごり、中華料理では滷凍(ルードン lǔdòng)と呼ばれている。

アスピック(aspic)

現代ではゼラチンなども加えて冷やし固めることが行われる料理であるが、本来は肉や魚が冷めたときに凝固する性質を活かした料理であるという部分が大切である。つまりこの冷ますという過程が加えられていることが、アスピックの源流に、シクバージがあったということの理由であると考えられるのである。

アスピックのように冷めてゲル化させる料理の源流にシクバージ(sikbāj)という料理が存在していることは、アンナ・マルテロッティ(Anna Martellotti)が2001年に著した『Il Liber de Ferculis di Giambonino da Cremona』で示していることからも明らかである。この本では略語でないAl-sikbājという名称が、やがてアスキピキウム(Askipicium)という名称を経て、アスピック(aspic)となりフランスで食べられるようになったということが説明されている。

調べてみると1531年に出版された医学と食物に関する『Tacuini sanitatis Elluchasem Elimithar Medici de Baldath, de sex rebus non naturalibus, earum naturis, operationibus, & rectificationibus, publico omnium usui, conseruandae sanitatis, recens exarati. Albengnefit De uirtutibus medicinarum, & ciborum. Iac. Alkindus De rerum gradibus』という書籍にアスピック(aspic)の前身と思われる(Askipicium)に関する記述があった。

『Tacuini sanitatis Elluchasem Elimithar Medici de Baldat...』

興味深いことに魚料理の幾つかの挿絵があり、その中にアスキピキウム(Askipicium)も描かれている。これがゼリー状になっているのかは挿絵からは識別できないが、この料理もまたシクバージが変化したものであり、それがアスピックへと変化していったことに間違いはない。またアスキピキウム(Askipicium)挿絵は、ペスカド・フリートと並んで描かれていることも注目すべきであろう。

ペスカド・フリートもまたシクバージ由来の料理として同じ時期に食べられていた料理である。シクバージを源流とするアスキピキウム(Askipicium)とペスカド・フリート(Pescado frito)が並んで描かれていることもまた、双方が同じ起源を持つ料理であることを示唆しているようにも思える。アスキピキウム(Askipicium)は地中海沿岸から内陸に入り、フランス料理のなかでシクバージがその姿を変えてアスピックとして現代でも生き続けているのは大変興味深いことである。

天麩羅

天麩羅は日本を代表する料理のように思われているが、実際は室町時代後期に日本に伝えられたポルトガル料理が定着して食べられるようになった料理である。この時代に始まった南蛮貿易や、キリスト教の宣教によって日本に多くの異国の文化や習慣が取り入れられるようになる。天麩羅も長崎から上方を経て、江戸でも食べられるようになり、独自の進化を遂げて日本人に愛される料理に発展した。

ダン・ジュラフスキーの『ペルシア王は天ぷらがお好き?』では、天麩羅の起源をたどってゆくと、同じくペルシャ料理のシクバージにその根源があることが説明されている。天婦羅はスペイン・ポルトガル人の宣教師が日本に伝えた料理であるが、さらにその源流にペルシアのシクバージがあり、ペスカド・フリートやエスカベシュのような料理に変化してイベリア半島から日本に伝えられたことが理解できるようになっている。

『ペルシア王は天ぷらがお好き?』の英語原題は『The Language of Food』である。邦題が原題と大きく異なっているが、日本人にとって身近な料理である天麩羅に焦点を合わせて、その源流がペルシア料理にあることを端的に示すことで手に取ってもらいやすくするという出版社の狙いがあってのことなのだろう。本の装丁やタイトルのカジュアルさから好き嫌いが分かれてしまうかもしれないが、実際に読んでみると想像できないほどの貴重な情報と内容の濃さがあり間違いのない良書なのである。それがダン・ジュラフスキー特有のフランクな語り口や独特の視点・切り口と相まって非常に分かり易く読みやすい本となっている。

著者のダン・ジュラフスキー(Dan Jurafsky)の研究分野が自然言語処理であり、テキストマイニングのような観点から食文化とその歴史にアプローチした手法であることはかなり新鮮であり興味深い。ちなみにわたしも自然言語処理関係の共著論文が多数あり、情報工学の観点からダン・ジュラフスキーの研究の取り組みを良く理解することが出来る。この著書を通して、食研究という人文学と、自然言語処理という情報工学の融合の可能性を感じ、大いに刺激・触発されたことを述べておきたい。

実はわたしもある研究者の方に紹介されてこの本を読むことになったのだが、お固い食文化の研究者であれば、タイトルや装丁からこれを手に取って読もうとしなさそうに思えた。さらに著者のダン・ジュラフスキーは食文化の研究者ではないこと。さらにここで扱われている内容は人文と情報工学の領域をまたいだ内容である。コンサバティブで権威的な研究者であるならば、このような他領域からのアプローチに対して偏見があり、好ましく思わないだろう。わたしはこうした限定された食文化への研究方法には大いに批判的である。

例えば天麩羅に関して言うと、日本の研究者たちは天麩羅の語源が何かを議論してポルトガル語の何に該当するのかを一生懸命に論じているが、それ自体が視点が狭くナンセンスであるようにわたしには思える。天麩羅にはペルシア由来のシクバージが根底にあることや、昔から料理は世界中を駆け巡っていたことを理解していれば、そもそも天麩羅の語源に関してもっと違った観点から論じるべきであるのに、細部にだけこだわるあまり重要な本質的な視点が欠落してしまっているからである。なぜ天麩羅と名付けられたのかの考察については、「天麩羅」の項目のなかで自説を述べているので興味のある方はぜひ一読して頂きたい。

南蛮漬

南蛮漬もまたシクバージを源流とする料理だと考えられている。南蛮漬とは小魚を揚げてから酢に漬けた料理で、日本で広く知られた一般的な料理方法となっている。ここでは南蛮漬とそれに類する料理を比較して、各料理の味の各構成要素を取り上げながら詳しく考察することにしてみたい。

南蛮漬

味の構成を、中世ペルシャ料理のシクバージ、スペイン・ポルトガルのエスカベシュ、日本の南蛮漬と比較したので以下の図に示しておく。

| 香味 | 酸味 | 甘味 | |

|---|---|---|---|

シクバージ エスカベシュ 南蛮漬 |

スパイス 玉葱・唐辛子 葱・玉葱・唐辛子 |

ヴィネガー 柑橘果汁・酢 米酢 |

はちみつ 砂糖 味醂・砂糖 |

ここから分かることは、いずれの料理も香味、酸味、甘味を柱とした味の構成であり、各料理は時代や素材は違えど、同じ味の構成で料理が組み立てられているという点である。10世紀のペルシャの料理書に記されたシクバージは、地中海沿岸に伝搬してイベリア半島でエスカベシュとなる。やがて800年以上もの時代を経て遠く離れた日本にもたどり着き、それが南蛮漬となって日本の料理として定着することになったのである。

しかしながらアラブの中世料理シクバージの持っていた料理の味の特性、味の構成は各異国の地でも時代を越えて保持され続ることになり、南蛮漬のなかに現代の我々はそれらの構成要素を確認することが出来るようになっているのである。香味、酸味、甘味を引き出すための料理素材は地域や時代によって変わっているが、こうした遺伝子を持つ料理の味覚の在り方が、日本でもそのストラクチャーを保ちながら連綿と食べられてきたということは非常に興味深い事実であると言うべきであろう。

こうした比較を通して明らかに言えることは、日本で食べられ続けている南蛮漬が、 エスカベシュ というイベリア半島の料理を経由した、ペルシャ由来の料理であるシクバージを源流とするものだったという事である。外形は異なっていても各料理の味の構成は変わらないことを、上記の表1から理解することが出来るのである。

更なる詳細に関しては「南蛮漬」の項目を参考にして頂きたい。

シクバージのレシピ

シクバージの料理レシピには何種類かあり、そのうちのひとつは、すでに10世紀の料理書『Kitab al-Tabikh』から既に紹介した通りである。他にも異なるレシピもあるので以下に紹介しておく。

牛肉4ポンドを洗って鍋に入れ、甘酢をかける。煮えるまで3回沸騰させる。酢を捨てて、仔羊の肉を4ポンド加え、新鮮な薄めていない酢を肉が隠れるぐらい入れて沸騰させる。鶏肉一羽分を洗ってバラバラに切り鍋に入れる。新鮮なクレソン、パセリ、シラントロ、ヘンルーダ、シトロンの葉を20枚加える。肉に火が通るまで煮込む。葉はすべで捨てる。太ったひな鳥を4羽洗って加え、再度沸騰させる。挽いて粉にしたコリアンダーとタイム、ミントを3オンスと1オンスのニンニクを加えて煮る。最後に蜂蜜か砂糖シロップ(酢の1/4の量)、サフランの粉末を6グラム、挽いたラビッジを2グラム加える。火を止めてから鍋の沸騰が収まるのを待ち、鍋をおろして、大匙ですくう。

これは『Kitab al-Tabikh』に記されている、6世紀にホスロー1世が食べていたと伝えられているシクバージのレシピである。昔の料理といってもかなり手の込んだ多くの工程と素材を使う複雑な料理となっている。

他にも幾つかのシクバージのレシピが残されているが、全体的に比較してシクバージを特徴づける味の構成は、甘味、酸味、香味である。『Kitab al-Tabikh』にあるシクバージのレシピには蜂蜜やドライフルーツが使われている為か、かなり甘味の強い料理の仕上がりとなってしまうようである。実際にシクバージを再現した他の方々の感想を見ても甘味の味が強すぎて料理としての美味しさが味わえていない感が否めない。

よって実際の調理では、この甘味をコントロールすることが重要になってくるだろう。しかし甘味そのものはこの料理の主要な柱のひとつでもあるので、この味覚の存在を無にすべきではない。よってわたしが調理する際には、十分な甘味は保ちつつ、酢の量を増やして酸味を通常よりも強くすることで過剰な甘味を和らげるようにしている。甘味の量がある程度強くても、酸味が強化されているならば甘味の強さが気にならなくなるからである。この方法の長所は、甘味を減らすことでシクバージという料理そのものが持っている味の本質を失わせないことである。またこのような手法を取ることで、より中東的な味覚の料理に近づけることが可能になるに違いない。もしもシクバージからこの甘味を無くす、あるいはかなり軽減してシクバージを作ろうとするならば、単に酢を使って肉と茄子を煮たサッパリ煮のような、少し和風の凡庸な料理になってしまうだろう。よってシクバージの調理において最も重要なポイントは強めに甘味と酸味を使いながら、これらのバランスをいかに整えるかというところにある。

さらにもうひとつ、香味(スパイス)がこの料理の鍵である。サフラン、コリアンダー、シナモンが使われているが、これらのスパイスをバランス良く、差し色のようにして甘味と酸味に溶け込ませてゆくことで味に立体感を出すようにすることが重要である。特にシナモンは料理の中で使うのが難しく思われるスパイスであるが、強い甘味と酸味には上手く調和させることが可能なので、これによって中東料理特有の性格をよりシクバージに与えることが出来る。これらスパイスの加減も重要で、全体のバランスを見ながら最適な量で味を際立たせたいところである。

わたしのつくるシクバージ

シクバージを調理する中で、完全再現とは別に、現代人の我々がシクバージという料理の「魂」を宿しながらも美味く食することが可能なレシピを考えている。この料理の「魂」を守るということが重要で、料理に様々なアレンジをある程度は加えてもそこに魂が宿っているのであれば、それはシクバージとして成立するはずだからである。わたしの考える 料理の「魂」とは何かについてはリンクを参照して頂きたい。

現代的な味覚で、かつシクバージのイデオムを持ったレシピを成立させるために、わたしは様々なアレンジを加えるようにしている。まず甘味に関しては、自然な甘味になるように三河味醂を加えるようにしている。さらに玉ねぎを炒めて出てくる甘味のペーストを加えることでシクバージの甘味を出すようにしている。これらをある程度の量加えるだけでかなり甘味の強いものとなる。

また酸味はワインヴィネガーを使うのが普通であるが、甘味で使った味醂との相性から、まとまりを良くするためにも米酢であっても良いのではないかと考えている。こうした酢の使い方で注意を払うべきなのは、先にも述べたように甘味とのバランスにおいて酢を多めに用いるということである。よって甘味とのバランスを取るために酢をどれくらい用いるかということが大きなポイントになる。

スパイスはシナモンの分量に特に配慮して用いる必要があるだろう。多すぎるとバランスを崩してしまうし、少なすぎるとシクバージの持つエキゾチック感を引き出すことが出来ない。よってシナモンを全体のバランスに叶うように適量用いることが大切になる。スパイスは非常に感覚的なものであり、どのくらいということを数字で書くことは野暮であると思っているので、あくまでも感覚にしたがって用いて頂きたい。シクバージにはコリアンダーのスパイスを用いるが、これに加えて、わたしはクミンと北アフリカのスパイスであるベルベルも用いるようにしている。ベルベルはオロモ語でBarbaree、アムハラ語:በርበሬ bärbäre、ティグリニア語:በርበረ と記されるスパイスである。わたしがこれを加えるのはシクバージがペルシアからエジプトを経て、アフリカ大陸北部を経てイベリア半島に伝えられてゆく過程を意識してのことである。

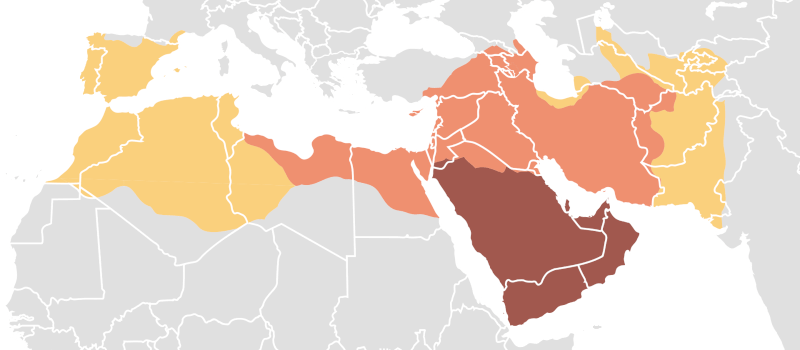

■ ムハンマド下の領土拡大, 622年–632年

■ 正統カリフ時代の領土拡大, 632年–661年

■ ウマイヤ朝時代の領土拡大, 661年–750年

上図はウマイヤ朝の支配勢力図である。ウマイヤ朝は北アフリカを中心に勢力を伸ばし、ジブラルタル海峡を越えてイベリア半島にまで影響を及ぼしていた。こうしたルートからもエスカベシュは生まれたと考えられており、そうした過程を辿る意味でもわたしは敢えてベルベルを用いるようにしている。しかしこれは感覚的なものであって、「どうして?」と尋ねられても「感覚だから」という以外には返答のしようがない。よってわたしはそれをあなたが用いても用いなくても構わない。わたしはただそれを感覚的に必要であると感じて用いるだけである。

ここまでで甘味、酸味、香味(スパイス)の基本要素が揃うことになるが、それぞれのバランスを取って上手く配合を加減することが非常に重要であることを理解いただけたのではないかと思う。

最後に仕上げである。このシクバージは冷まして供される料理であるので、出来立てを食べるのではなく、一晩おいてから翌日に食べるのが最も良いタイミングだろう。この翌日に冷めてから食べるという方法は、エスカベシュやペスカド・フリートにも共通してみられる食べ方であり、これに従って食卓に載せることも料理の「魂」の一部ではないかと思う。

シクバージ(sikbaj)

筆者料理および撮影

写真にあるように、仕上げには上にアーモンドのスライスを載せる。またわたしはスペアミントの葉を千切って散らすようにしている。コリアンダーでも良いのだが、より強いスペアミントの方が中東的でエキゾチックな味わいを上手く表現できるように思えるからである。最後に彩のためにピンクペッパーを写真では散らしてあるが、これは好みで使う使わないは調整すれば良いだろう。

シクバージの作り方

茄子の皮をむき、適当な大きさに切ってフライパンで炒める。

油を吸って火が通ってしんなりなるまで炒める。

↓

茄子がしんなりしてきたら赤ワイン(グレープジュース)を加える。

これに玉ねぎを炒めてペースト状にしたものを加える。

三河味醂を大目に加える。

ニンニクを加え煮込む。

↓

茄子がさらに柔らかくなってきた頃に薄切り牛肉を加える。

↓

少し煮込んでから火を止め味の調整をする。

↓

ワインヴィネガーを加える。

ここで甘さとのバランスを取って酢の量を調整する。

(甘すぎるようなら酢の量を増やす)

↓

スパイスを入れる。

(コリアンダー、クミン、ベルベル、シナモン)

↓

全体を混ぜながら味のバランスを取って塩で調整を行う。

↓

一晩置いて冷まして味を馴染ませる。

↓

翌日、冷めたシクバージを皿に盛りつける。

・スライスアーモンドを上に散らす。

・干しブドウを散らす。

・刻んだスペアミントを上に散らす。

・ピンクペッパーを散らして配色の調整をする。

・ローズウォーターを振り香りを付ける(お好みで)

↓

完成:食卓に供する。

シクバージについての感想

甘味の強さ、それに合わせるように用いる酢の酸味、さらにこれにスパイスが加わることで全体的に濃いエキゾチックな味わいとなり、しっかりとした中東的な料理の味がする。こうした料理が世界中に広がり様々な料理にへと変化したことを考えながらシクバージを食するとなかなか感慨深いものがある。

シクバージを食べているときに、自分でも驚いたことにある味の記憶がよみがえってきた。それは料理ではなく「星子」というリキュール酒である。配合の全部は分からなくても、味の構成が、甘味と梅による酸味、そしてスパイスの香味によって構成されていることは分かる。実は、これは先ほどからシクバージとその系列の料理を構成してきた味の要素と同じベクトルなのである。

梅リキュール星子

6世紀の料理を再現していて、21世紀の東京のリキュール酒の記憶が甦るというのも変な話のように思えるかもしれないが、それはこのリキュールがもつ懐の深さによるものであることには間違いない。実際にシクバージとはアッバース朝カリフの都だったバクダードで食され、これが地中海沿岸で魚料理に変化しながら広がり、イベリア半島ではエスカベシュとなり、内陸のフランスにおいてはアスピックという料理になる。さらにこれがペスカド・フリートを産みだし、イギリスにおいてはフィッシュ & チップスとなり、南米ではセビーチェ、日本においてはポルトガル人が伝えた天麩羅あるいは南蛮漬にへと発展したのである。

こうしたシクバージの歴史を考えると、その味覚の構成が、21世紀の日本・東京のバーで産まれた「星子」というリキュールに宿っていたとしても何の違和感もないと言えるのかもしれない。シクバージとは時代や民族、あらゆる価値観や文化を乗り越えてマージナルな場所でその姿を代えて世界各地でボーダーレスに受け入れられてきた不思議な料理である。その核(Core)の部分が「星子」には宿っているのを、シクバージの復元を通して感じることが出来たように思えたのである。よって「星子」には間違いなく世界各地で受け入れられる大きなポテンシャルを有しているリキュール酒であるとわたしは思う。

例えば「星子」を使ったカクテルにTokyo Collins があるが、これにはMonky 47といういわば香味の集積のようなジンを使う。Monky 47は非常に良質のジンであるが、これをカクテルに使う事はこのジンそのものの個性からして非常に難しい。しかしそれを受け止めて昇華させるだけの奥行と懐の深さが「星子」にはあり、完成度の高いカクテルとして構成されている。なぜなら味の構成が奥行と懐の深さ、つまり甘味、酸味、スパイスによる香味を複雑に有し、それぞれが上手く溶け合っているからである。

シクバージに話を戻そう。古代料理や中世料理の研究をしていると本当に良くわかることは、現代料理よりも古代料理や中世料理の方がより複雑な味の構成になっているという点である。それはローマ時代のアシピウスによって書かれた料理書や、ペトロニウスが記した小説『サテュリコン』に含まれている「トルマルキオの饗宴」で登場する料理群からも明らかである。シクバージもそのような種類の料理で、様々な突出した味の要素が混然一体となって上手く調和するように構成されている。かつての料理人たちは当然そのことを意識して料理をしたはずであり、現代よりも複雑で多層的な料理構造をきちんと理解して彼らは複雑な調理工程を行ったはずである。

もしあなたがシクバージを再現してみて美味くないと感じるのであれば、本質となる味の構成要素となる料理の「魂」は外すことのないようにして、素材や副次的に用いるスパイスの種類、味の強弱を変えてみると良いだろう。なぜなら料理には絶対正解は無く、料理の味覚というものは時代と共に刻々と変化するものだからである。そうして自分でも美味なるシクバージをつくってぜひ味わって頂きたいと思う。

わたしは料理レシピを書くときには、その信念から分量を書くことはしないようにしている。なぜならそれは各自が経験と味覚から導き出せば良いことだと思っているからであり、先人の残した料理を、わたしの決めた分量・配合で他人が作ろうとすることを避けるためである。これは真似されることを避ける為というようなものではなく、先人の作り上げた料理に対するリスペクト故であることをご理解頂きたい。わたしはここまで、何度もシクバージに宿るべき料理の「魂」が何であるかについて語ってきた。よってこれ以上この料理についてのレシピを語る必要というものは全くないと感じている。あとは各自がシクバージが有する料理の「魂」を感じて、それを探り当てれば良いだけなのである。

しかしシクバージの味の目指すところを見失うようなことがあるとするのならば、わたしはリキュールの「星子」を飲んでみるようにお勧めする。この味を紐解くならば、そこに目指すべき味の構成や組み立て方のヒントが潜んでいることを理解できるようになるからである。それを理解するためにもぜひ「星子」を飲んでみて頂きたい。またシクバージを作らないとしても「星子」を飲んでみるべきである。なぜならそれは間違いなく美味なる一杯のリキュール酒であり、それ以上でもそれ以下でも、この酒を味わう本質的な理由は他には存在し得ないからである。

最後にわたしの好きなアルトナン・アルトー(Antonin Artaud)の詩の一説で締めくくることにしたい。夢のように消えてしまったシクバージという料理の本質が、そのリキュールの味によって輪郭を感じられるかもしれないからである。

【 La liqueur des rêves 】

Et quant à l'apparence physique de mes rêves, je vous l'ai dit: une liqueur.

【 訳文 】飯島耕一訳

してぼくの夢の物理的な外見はどうかというなら、ぼくはそれをすでにあなたに告げた。

すなわち一杯のリキュール酒だ。

参考資料

『ペルシア王は天ぷらがお好き?』 ダン・ジュラフスキー

『The Language of Food』 Dan Jurafsky

『Kitab al-Tabikh』 Ibn Sayyar al-Warraq

『Annals of the Caliphs' Kitchens』 Nawal Nasrallah

『Medieval Cuisine of the Islamic World』 Lilia Zaouali

『Liber de coquina』 Latin manuscripts # 7131, fol. 94r-99v

『Liber de coquina』 Justus Liebig University Giessen

『Libro de los Guisados』 Ruperto de Nola

『Tacuini sanitatis Elluchasem Elimithar Medici de Baldat...』

『Tacuini sanitatis Elluchasem Elimithar Medici de Baldat...』

『On sikbāj and stories』 The Gastropologist

『Scapeta』 LinkFang!

『MY COOKBOOK: "TEHRAN TO NEW YORK"』 WELCOME TO SHAMSHIRI CAFE

『Sikbaj, the Origin of Fish & Chips and Ceviche』 Food Time Machine

『Al-Sikbaj』 RECIPEREMINISCING

『Al-Sikbaj and the Art of Medieval Arab Cookery』 The food blog