百科全書:料理

百科全書とは

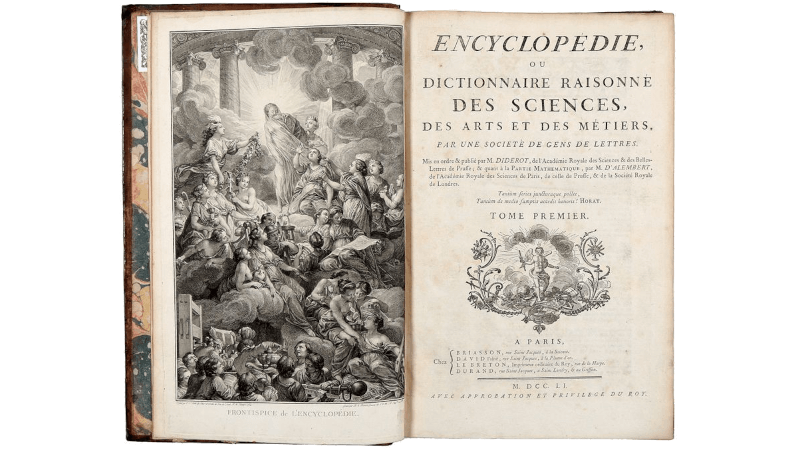

『百科全書』(Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers)は、ディドロとダランベールの編纂によって、1751年から1772年まで20年以上もの年月をかけて完成したフランスの百科事典である。『百科全書』は、全28巻(本文17巻、図版11巻、後に補巻・索引が作成)で構成されている。執筆には、編纂者でもあるディドロとダランベールはもちろん、他にもヴォルテール、モンテスキュー、ルソーなどの著名な啓蒙思想家を中心に総勢184人が携わっている。

18世紀に出版された『百科全書』には現代の百科事典の原型がある。

最先端の技術的・科学的な知識がこのようなかたちで集積・編纂されたことで、読者となった当時の人々は、古い世界観をうち破り、合理的で自由な考え方が出来るようになった。『百科全書』の編纂・出版は、旧勢力からの反対や発禁処分などの様々な抵抗に晒されることになったが、これは『百科全書』の全体を貫いて啓蒙思想が色濃く反映されていた為である。やがてこうした考え方が、その後のフランス革命や共和主義的近代化改革の思想的基盤につながったことを考えると『百科全書』が当時の社会に与えた影響は大きかったことが理解できる。

料理

『百科全書』4巻には「Cuisine:料理」の項目がある。この項目は、ルイ・ド・ジョクール(Louis de Jaucourt:1704年-1779年)によって執筆されている。ちなみにジョクールは『百科全書』の25%、18,000もの記事を作成しており、『百科全書』のなかで最多の執筆者である。ジョクールの記した「料理」の項の全文を翻訳しておいたので、以下に引用しておく。

【 百科全書:料理 】

CUISINE, s. f. (Art méchan.) 味覚を喜ばせる贅沢な芸術。私がこれから言わんとするのは、高級ダイニングで生み出され、食されてきた最高に贅沢な料理の技術についてである。これをモンティーニュは簡潔に「口の科学:science de la gueule」と定義し、ド・ラ・モテ・ル・ヴァイエは「胃腸学:Gastrologi」と定義している。これらの言葉は、料理というものが人々に必要以上のものを食べさせるという域にまで学問化されてしまったことを示している。これに対して、一般的な人々や貧しい人々の料理というのは、生活の必要を満たすために食物を準備するという最もありふれた技術にすぎない。

乳、ハチミツ、その土地が産する果物、塩で味付けした野菜、灰の下で焼いたパン、これが最初の民たちの食べ物であった。そして、その自然の恵みをそのまま味わい、より強く、健康で、病気にもかかりにくかった。煮たり、焼いたり、ローストしたり、魚を茹でたりが続いたが、これにより栄養は適度に摂取され、健康は損なわれず、節制もなされていた。よって食事の時間や回数というものは、食欲にだけ依存していたのである。

しかし、このような節制も長くは続かなかった。いつもと同じものだけを、同じように食べ続ける習慣は倦怠感を生むようになり、倦怠感は好奇心を生み、好奇心は実験を生み、実験が官能をもたらすようになったのである。人間は味わい、あらゆる食の方法試すようになり、多様化したことから様々な料理を選択するようになる。こうして最も単純で自然な行為であったはずの「食べること」は、ある種の技術までになったのである。

他の民族にも増してより官能的であることを追求するアジア人が、まず自分たちの気候から得られる産物のすべてを料理に用い始めた。そして彼らの行う他国との交易が、彼らの生産物を近隣諸国にもたらすようになった。やがて人間はそうした豊かさを追求するようになり、それらを得ることで自分たちの官能を満たそうとしたのである。このために簡素で健全な食物は、多様で豊富な官能的なものに変えられることになり、その結果、料理は人の健康を害するものとなってしまったのである。このようにしてアジアから地球の他の民に、食卓の洗練が伝わった。ペルシャ人はギリシャ人にこの贅沢を伝えたが、スパルタの賢明な立法者たちは常にこれに激しく反対したのである。

やがてローマ人が富み、力を持つようになると、古代の法律のくびきから逃れ、質素な生活を捨て、贅を尽くした食事の芸術性を味わうようになった。ティトゥス・リウィウスは料理人について次のように言っている(『ローマ建国史』第39巻)「古代では、最も評価が低く価値のなかった奴隷が料理人であったが、やがてこの能力は芸術とまで見なされるようになった。しかしこれは、その後にやって来る贅沢さの始まりとさえも言えないものだった」

だがこれは食卓における官能性の始まりでしかなく、その後すぐに莫大な出費と腐敗の最盛期にへと至った。こうした食卓がどのようなものであったのかはセネカの著作のなかに、その様子を読み取ることが出来る。ここでわたしがセネカの言葉を取り上げるのは、彼の当時の食卓に対する厳しく批判的な視点こそが、当時には見過ごされてきた過ちについて実に多くのことを教えているからである。セネカはそうした放蕩者たちが、寝台でくつろぎテーブルの豪華さを眺め、最も調和のとれた音楽に耳を傾け、最も魅力的なエンターテイメントで目を楽しませ、最も絶妙な香水の匂いを嗅ぎ、最も繊細な肉で味覚を満足させていたと記している。(『De Vita beata』第11章)

実際にローマ時代から様々な食卓における給仕が始まり、現在の我々が、献酌人、執事、肉切り人と呼ぶ使用人たちが確立されたのである。なかでも特に料理人は重要で、求められ、尊敬され、その能力に応じた大金が支払われた。つまり生命を維持するどころか、無尽蔵の病の源を生み出すことになった、この悪質で薄っぺらい芸術に卓越していればいるほど、彼らは求められ、重要視されるようになっていったのである。

ローマにいた、そのような料理の芸術家は年間4タラントの報酬を得ていたという。バーナード博士の計算によると、これは864ポンド、つまり我々の通貨で約1万9000リーブルに相当することになる。マルクス・アントニウスは女王クレオパトラに振舞った料理を担当した料理人に満足し、その報酬として彼に都市を与えた。こうした料理人たちは、数々の煮込み料理や、その質の高さと多様性によって主人の食欲を刺激し続け、飽きさせないように努めた。このように料理人は素材の原型を留め得ぬものにまで変えてしまい、多種多様な料理をつくりあげるようになっていったのである。

彼らは、気候や季節のために欲しくても手に入らない魚があったとしても、他の魚を調理して同じ味、同じ形の魚を模倣することさえ出来た。トリマルキオの料理人は、このように魚肉を使って、キジバト、太った子鳩など、さまざまな食材を作り上げていた。またアテナイオスは、豚を裂かずに内臓を取り出し、詰め物をする器用な料理人の調理する「半焼きの豚」について記している。(『Deipnosophistae:食卓の賢人』第9巻26章)

アウグストゥスの時代から、シチリア人はこの巧妙な技に卓越しており、他を圧倒していた。そのためローマで振舞われる繊細な料理というものは、決まってシチリア人によって備えられたのである。それはホラティウスが述べた通りである。(『Odes (Latin: Carmina) 』第3巻Iの17行目)

不敬虔な者の鋭い剣

シチリア人はそれを手ではなく、

甘美で凝った味わいにより、首にぶら下げるのだ

トラヤヌス帝の時代に、アピシウスは牡蠣を新鮮なまま保存する秘訣を発見した。彼はパルティア人の国にいた帝にイタリアから牡蠣を送ったが、到着したときにはまだ非常に新鮮なままであった。アピシウスの名は長い間、さまざまな料理にインスピレーションを与え、ローマの食通の間でカルト的な存在となった。ローマの食通だったアピシウスの名前は、本の巻頭などに記されるよりは、むしろ料理の名前の後に付けられており、出版物よりも料理人によって不滅なものとされていることに疑いの余地はないだろう。

ローマ時代の料理を最初に受け継いだのはイタリア人である。フランスに高級料理を紹介したのも彼らで、その行き過ぎた料理を何人かの王が勅令で抑制しようとしたが、結局はアンリ2世の治世の時代に高級料理は法律による制限に打ち勝つことになった。カトリーヌ・ド・メディシスの宮廷に仕えていた堕落したイタリア人の集団が、フランスに定着していったのはこのためである。

モンテーニュは言う(『Essays:エセ―』On the Vanity of Words)「最近、私の部下になったイタリア人が、故カラッファ枢機卿が亡くなるまで厨房で働いていた。私はこの男に自分の職務を説明させたが、彼は落ち着いた表情で、まるで神学の深遠な部分を扱っているかのように、この「味の科学:science de la gueule」について語り出したのである。彼は私のために、空腹時、あるいは二度目と三度目の食事の後に取る食欲がどのように異なるものか、またそのような食欲を満足させるための手段や、食欲を刺激するための手段がどのようなものかを解き明かした。ソースの順序、まず一般的に、次に材料の品質とその効果に進み、季節によるサラダの違い、温かくし

て出すべきもの、冷たいもの、目を楽しませるための付け合わせと装飾の方法などであった。次に彼は、サービスの順序についても説明すると前置きし、豊かで壮大な言葉を膨らませつつ自身の考察を述べるのだが、これは帝国の統治について議論するために用いられるような言葉であり、この男の学問的な講義は、テレンティウスの次の言葉をわたしに思い起こさせた」

これは塩分が多すぎる、これは焦げている、

これは十分に洗われていない、これは非常によくできている。

覚えておき、次の機会にはそうしなさい。

私は出来る範囲で、物事を適切に行えるようにこうした指導をする。

(『Adelph』Terence, Act the Third, Scene IV)

フランス人は、それぞれのラグーに支配的な味の構成要素が何たるかをすぐに会得して、師であったイタリア人を凌駕してしまい、そのことを忘れ去った。フランス人の料理の味は、他の豪華な王国のどの味よりも優勢であり、北から南まで探してもどこにも比類の無いものとして君臨している。

しかし、腐敗とモラルの低下により、富んだ国には必ずルクッルスのような人物が生まれることになる。確かに彼のような人物こそが美味な料理の発展に貢献してきたというのは事実である。だがそれによって自然が与えてくれる食物を、百の異なる手段で醜くしてしまうこともまた事実であり、そうすることによって食物のもつ本来の良さというものが失われてしまったのである。これは食物の本質を破壊し、人生の歩みを短くするために用意されたあらゆる種類の毒だと言っても良い。

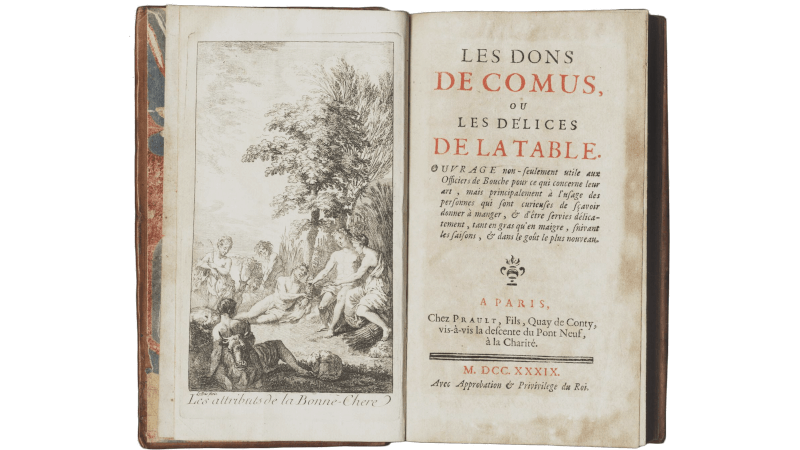

このように、世界の最初にあった単純な料理は、幾世紀もの時を経て、ある場所ではより精巧に、またある場所ではより洗練されたものとなっていった。現在ではフランス料理(Cuisinier françois)の名の下に、新しい料理理論書が次々に出版されており、料理は最も難解な学問となってしまったのである。こうした料理書には、『Cuisinier François:フランスの料理人』、『Cuisinier roial et bourgeois;宮廷の料理人』、『Cuisinier moderne:現代の料理人』、『Dons de Comus:コーモスの贈物』、『Ecole des officiers de bouche:大膳職心得』、その他が含まれている。これらの料理書が料理の絶え間ない変化を示していることは、人間の気まぐれと嗜好への飽くなき追求によって、食品が偽装され、新たに発明され、イメージされてきたことを意味している。それと同時に、料理には絶対的な法則というものが存在し得ないことを証明するものともなっているのである。

しかしながら、われわれは料理の技術によって、有用で科学的な調理方法も得てきたことを認めなければならない。これらの調理方法によって得られた食品には、保存を目的とするものもあれば、消化を容易にする目的のものもある。

食料の保存は非常に重要である。肥沃な地域であっても時々襲う飢饉に対処せねばならず、さらには長距離の航海でも必然的にこの保存方法が必要となるからである。そのための方法は、動物界と植物界の食品の両方で同じである。腐敗を防ぐためにある部分を加えるか、取り除くかであり、動物食品を保存する後者の方が簡単である。それは、ゆっくりと時間をかけて、穏やかな火によって乾燥させたり、暑い地域では太陽熱で天日干しにして行われる。魚は後者の方法で乾燥させ、後に食用とすることができる。

また、動物の肉汁から余分な水分を取り除いて、再び戻すことが出来る。肉汁には粘奨性があるため、こうした変化にも耐えられるのである。このようにして長距離の航海でも腐敗しないゼリーや板状の干肉が発明されることになった。しかし干肉そのものに腐敗を食い止める力がある訳ではないので、腐敗を先延ばしにするためにはこれに何らかの添加物を加える必要がある。そのため保存には海塩や普通塩の添加が行われた。さらに植物性の酸、酢、ヴェルジュ(未熟ブドウを搾ったジュース)、レモン、ライムなども保存効果に適している。これらは動物性固形物を締め付け、その結合をより親密にすることで溶解しにくくする役割がある。

また動物性の肉は、植物の燃焼によってくつられた揮発性の塩と、極度に薄められた油を混ぜた揮発性の酸塩を加えて保存される。これによって、煙から出る油性物質と微細な塩が、肉の内部から蒸発する水分の代わりとなって、肉が変質することがないように保存するのである。この方法で調理された肉や魚は、過去の経験から他のどの方法よりも保存性が高いと認められている。

食品を保存する方法は他にもいくつかある。しかしそのどれもが同じ原理で成り立っているので、長々と解説する必要もないだろう。ようするに肉を調理する場合、煮るにせよ焼くにせよ、粘液の多くが除去されることで保存状態が良くなるのである。また、動物性や植物性の油で覆っておくと、外気を遮断して発酵や腐敗を防ぐことができることから、一定期間の保存が可能になる。最後に、胡椒やスパイスなどの香味料は、食品に好ましい風味を与えることから保存料としても使用される。こうした調理に塩が使用されないことは稀である。さらに長期保存を目的とする食品には、乾燥と香辛料が必ず併用されている。

動物性の食材であっても、植物性の食材であっても、食物をより消化しやすくするための最も一般的な原則は事前に強力な熱を加えることである。特に動物肉の繊維質は固いため、それらを胃で消化出来るようにするためにも、肉の繊維によって結合する粘液質が溶けやすくなるように弱めておく必要がある。 これが、動物肉を何らかの液体(水、油、ワインなど)を用いて煮たり、火で焙ったり、蒸し焼きにしたりする理由である。

この最初の調理段階で、調味料を加えることで、さらに消化を促進したり、補正したりすることができる。消化を促進する最も一般的な調味料は塩である。少量の塩を加えると胃は軽く刺激され、活発に働くようになり、胃液の分泌も増加する。こうした調味料の働きによって、食品を変化させ、その過剰さを良い方向にへと変えることができるのである。

それに対して、見えざるところであらゆる食物に過剰に手を加え、食欲を呼び起こすためだけにこれを行っているのが「口の科学:science de la gueule」である。この種の官能性を究極まで追求する術についてどう考えるべきかは前述した通りである。しかしながら私はここで、胃袋学(gastrology)の気まぐれに従って作る料理がいかに美味しく、あらゆる国で食べられている贅沢品であったとしても、これらの料理が康維持のために有用かつ適切な食品であるというよりは、むしろ一種の毒でしかないのだということを改めて言い添えておきたい。1754年にパリ大学医学部医師のアンヌ=シャルル・ロリー(Anne-Charles Lorry)が食物に関して記した『Essai sur les aliments』には、このテーマに関する賢明な生理学的理論が掲載されているので参照して頂きたい。

『百科全書』の料理への見解

このように『百科全書』4巻「Cuisine:料理」の項には記載されている。ここでは料理と云うものが、人間が栄養を摂取したり、長期にわたる保存を行うために有用なものであることを示しながらも、過去から追及されてきた美食(「口の科学:science de la gueule」「胃腸学:Gastrologi」)というものに対して批判的な見解が述べられている。

フランスという美食の大国で、なぜこのような料理に対する批判的な意見が書かれたのかは、当時のフランスで起こっていた「新料理論争」について知らなければ絶対に理解することは出来ない。1740年代にフランスでは「新料理:ヌーベル・キュイジーヌ」という新しい料理が注目を浴びつつあった。それは旧来から培われてきた膨大な時間と手数をかけて作られた料理。あるいは当時はまだ高価だったスパイス類を贅沢に、かつ大量に用いて仕込まれる料理に対するアンチテーゼでもあった。つまり「新料理:ヌーベル・キュイジーヌ」は、旧来の料理から離れ、もっと自然の食材を活かしつつ、その食材の持つ固有の味を引き出すことを旨とした新しい革新的な料理だったのである。

フランス料理について詳しい人であれば「ヌーベル・キュイジーヌ」と聴いてすぐに思い当たるのは、1970年代にフランス料理界を席巻した料理スタイルの「ヌーベル・キュイジーヌ」のことだろう。それは旧来のフランス料理とは一線を画した、軽く繊細で、斬新な盛りつけ方を特徴とした料理のことである。この「ヌーベル・キュイジーヌ」を代表するシェフには、ポール・ボキューズ、アラン・シャペル、トロワグロ兄弟、ミシェル・ゲラール、ロジェ・ヴェルジェ、レイモン・オリヴェらが含まれている。1970年代に料理評論家のアンリ・ゴーとクリスティアン・ミヨによって発刊されたレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ:Gault et Millau」では、こうした新しいとされる料理スタイルを盛んに取り上げ、これを「ヌーベル・キュイジーヌ」と名付けて世界に広めたのである。よって多くの人はまずはこちらの「ヌーベル・キュイジーヌ」を直ぐに思い浮かべるに違いない。

しかしながらその200年以上も前の時代にも、同じように旧来の料理スタイルに反旗を翻す「ヌーベル・キュイジーヌ」という流れが興っていたのである。ちなみに私は「ヌーベル・キュイジーヌ」について尋ねられた際には「1740年?あるいは1970年のどちらの方ですか?」と必ず訊くようにしている。「歴史は繰り返す」というが確かにこの言葉の通りである。

さて『百科全書』に話を戻すと、「料理」の項目が掲載されている第4巻が出版されたのは、1754年11月である。1740年代から既に「新料理」論争が始まっており、その事を考えると『百科全書』で取り上げられた「料理」という論題は、こうした論争をさらに急進的に進めるものだったことが理解できる。しかも興味深いことにこうした料理論争の中心にいたのは料理人ではなく、知識人たちであった。つまり「料理」という論題は、単に料理における技術上の問題ではなく、哲学的論争の対象にまで広がっていたのである。

ルイ・ド・ジョクール

Louis de Jaucourt, 1704-1779

このような料理における論題は『百科全書』の編纂・執筆にも当然のように影響を与えたはずである。『百科全書』の多数の執筆者たちは、18世紀中頃の進歩的知識人で構成されていることから百科全書派として一括されることもある。しかし執筆者はそれぞれ出身階層が異なることから多様な主義主張があり、必ずしも全員が同じく統一された思想のもとで執筆を行ったという訳ではない。そのことは「料理」対する見方にも顕著に表れている。

例えばヴォルテールは「白状するが、わたしの胃袋はヌーベル・キュイジーヌでは、満足しないのだ」(書簡:1765年)と述べてヌーベル・キュイジーヌが我慢ならないとしている。『百科全書』料理の筆者、ジョクールは一貫して料理がもたらしてきた弊害について語っており、その中にはヌーベル・キュイジーヌも含まれている。ただヴォルテールは旧来の料理を好むが故にヌーベル・キュイジーヌを批判しているのに対して、ジョクールは料理技術そのものが害をもたらしてきたという料理全般への批判となっており、同じ啓蒙思想家とされる両者ではあるが、それぞれの互いの見解は異なっているのである。

フランスという食の国の、歴史的な百科事典に、こうした料理に対する批判的な記事が掲載されていることを不思議に思われるかもしれないが、実際に『百科全書』が批判的に取り上げているのは、古代ローマから受け継がれた中世のイタリア料理、これがフランスに伝わり華開いた、いわゆるオート・キュイジーヌ(Haute Cuisine)という高級料理である。しかしジョクールはこの時代に始まったヌーベル・キュイジーヌも、その延長線上にある料理であるとして否定的な見方をしている。なぜならばジョクールは、『コーモスの贈物』という論争の中心となったヌーベル・キュイジーヌの主要料理書を、料理を難解な学問にしてしまった原因のひとつとして挙げているからである。

それに対して当時に生まれた革新的な新料理「ヌーベル・キュイジーヌ」こそが旧来の料理よりも優れた、料理本来の姿であるとして支持する知識人たちもおり、この双方が、ジョクールも取り上げた『コーモスの贈物』を主戦場にして論争を展開したのである。。実はこのような思想的な背景の存在を知らずして、『百科全書』の料理に対する見方の真意を掴むことは絶対に出来ない。よって次にこの新料理論争がどのようにして始まったのかも掘り下げておくことにしておきたい。

『コーモスの贈物』

1740年代に始まった新料理論争の嚆矢であり、かつ中心となったのは、1739年に フランソワ・マラン(François Marin)の出版した『コーモスの贈物』である。フランス語の正式な書名は『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table』となっており、これを日本語タイトルにすると『コーモスの贈り物 あるいは食卓における悦楽』ということになる。

1739年に出版された初版本と、1740年に出版された第二版には、序文として小論文が掲載されており、ここでヌーベル・キュイジーヌと、旧来の料理がどのように異なっているのかが明確に描写されている。この序文には作者の署名が無いのだが、これを書いたのはイエズス会士のピエール・ブリュモワ(Pierre Brumoy)と、ギョーム・イアサント・ブージャン(Gullame Hyacinthe Bougeant)の二人であると、1890年に出版された『美食文献目録』(Bibliographie gastronomique) P284-P285のなかで著者のジョルジュ・ヴィケール(Georges Vicaire)は説明している。この事実は、新料理:ヌーベル・キュイジーヌというものが、料理についてだけでなく学術的にも、さらには神学者によっても論じられ、様々なアカデミックバックグランドをもつ知識人たちの論争にまで発展していたことを示している。

コーモス(Comus)とは?

さらにこの料理書のタイトルにも注目しておきたい。ここで取り上げられているコーモス(あるいは英語ではコーマスと発音)とは、お祭り騒ぎ、祝祭に関係したギリシャ神話の神で、ComusあるいはKomosとも表記される。 戯曲作家の ベン・ジョンソン は1618年に初演された『Pleasure Reconciled to Virtue』という仮面劇作品に、このコーモスを登場させており、次のように紹介している。

【 Pleasure Reconciled to Virtue 】

First father of sauce, and deviser of jellie;

ソースの最初の父であり、ゼリーの考案者

またジョン・ミルトンも1634年に初演された『A Masque Presented at Ludlow Castle』の中で(日本語タイトルは『仮面劇コーマス』)で、バッカスとキルケーの子供で、官能と堕落を象徴する神としてコーモスを描いている。純潔な女性(LADY)を酒を入れたグラスと魅力的な料理で誘惑する場面が描かれ、コーモスは彼女を堕落に導こうとするのである。

しかしながらこのような17世紀に描かれたコーモス像は、ギリシャ時代には付与されていなかったイメージであり、この時代になって創出された新しいコーモスの神格である。現代ではコーモスをディオニュソス(バッカス)の息子と説明するものがあるが、古典ではそのような説明はなされておらず、17世紀につくられたイメージがそのまま定着してしまったことにその原因があるように思われる。

イギリス人のベン・ジョンソンや、ジョン・ミルトンの仮面戯曲がどれほどの影響や認知度がフランスにあったのかは測りかねるが、題名に「コーモス」を冠する料理書が出版されたぐらいである。当時の人々にとって何がしかの共有できるイメージというものがコーモスにはあったものと考えられる。コーモスは祝祭の神であることから、そもそもは酒や料理とも深い関係を持つ神であることは容易に想像できる。フランソワ・マランもこうしたイメージから自著のタイトルにこの神の名前を取り入れたのだろう。つまり『コーモスの贈物』とは、それ即ちフランソワ・マランがこの料理書を通して伝えようとする新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)のレシピということになるのだろう。

しかし17世紀に新しく付け加えられることになった「コーモス」の神格からもまた、深い意味を汲み取ることが可能であるように思える。例えばベン・ジョンソンはコーモスを「ソースやゼリーの父あるいは発明者」と呼んだが、フランソワ・マランの『コーモスの贈物』においてもソースの重要性が強調されていることは、そこに共有されるべきイメージが存在していることを感じさせられる。

当時はまだ、クーリやジュの方が重要視されていたのだが、フランソワ・マランはソースをよりなめらかに仕上げ、味と濃さを煮詰まり具合で調整する方法で、ソースを要とした革新的な方法で新料理:ヌーベル・キュイジーヌとしての新手法を提示したのである。フランソワ・マランは自身で『コーモスの贈物』を「キュイジーヌ・モデルヌ」(現代料理)の要約であると述べているが、このような従来とは異なるソースの使い方や位置づけにその一端が現れているのである。

17世紀以降、ミルトンによってコーモスは官能的かつ堕落のイメージと結びつけられてゆくが、こうした要素とコーモスもまた、料理を論じる際に引用されるものとなっているように思える。特に序文では、従来までの料理が必ずしも健康に資するものでは無く、むしろ毒物のようなものであることや、美食への飽くなき追求の結果、官能性への傾倒と堕落を引き起こしたと批判している。コーモスと料理を結びつけることで、祝祭的で人々に良い料理を提供する神と、官能的で人々を堕落に誘惑する神としての二面性を明らかにしているのである。こうしたコーモスの持つ両面性が、料理書『コーモスの贈物』のなかでは扱われており、コーモスはそのことを象徴的に示す存在として、この料理書の題名に含められたのではないだろうか。

序論から考える

『コーモスの贈物』の序論に話を戻したい。新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)は料理だけに留まらず哲学的な論争として広く展開していたが、この論争の爆心地が先にも述べたイエズス会士たちが記したこの序論だったのである。石を池に投げ込むと波紋が広がってゆくように、この序論は様々な分野や場所で取り上げられ論じられるようになっていったのである。

さて注目すべきは、この『コーモスの贈物』の序論と、『百科全書』に記されている「料理」の項目の内容の類似性である。この項目を記したジョクールは、明らかに『コーモスの贈物』を下敷きにしてこの項目を執筆しており、その内容も論旨も同じものである。このような『百科全書』の記述内容も、旧来からの料理を支持する反対派との論争の火種に油を注ぐようなものだったはずである。

1742年の第3版以降は、『コーモスの贈物』にこの序論は掲載されなくなり、レシピ数が拡張され全3巻という構成となる。これは序論の新料理論争から少し離れて、料理(ヌーベル・キュイジーヌ)としてのレシピそのものの価値を認めさせようとする、著者フランソワ・マランの意図が込められているように思える。 先にも述べたようにフランソワ・マランは、『コーモスの贈物』は「キュイジーヌ・モデルヌ」(現代料理)の要約であると考えていた。こうした観点から序文を良く読んでみると、そうした価値観が序文にも反映されており、当時のヌーベル・キュイジーヌがどのような価値観に基づく料理であるのかを理解できるようになっている。以下にその箇所を引用しておく。

【 コーモスの贈物:序文 】

キュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は、キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)を基礎としているが、簡素で無駄がなく、装飾的でもない。しかもその種類は多様性に富んでおり、整然としたものであるのでより高い技術が問われるものとなっている。キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)は複雑かつ計算しつくされた料理である。これに対してキュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は化学であると言っても良い。現在の料理人にとって、科学とは食品分析、消化、栄養素の抽出である。よってより軽く栄養度の高い液体を抽出し、複数の味がしっかりと感じられるように、それらを配合し、調和させることが重要なのである。それは画家が複数の色を混ぜて、オリジナルで調和のとれた色の配合をするようなものである。様々な味を組み合わせることで、繊細かつ味覚に訴える味わいを作り出し、すべての風味を和合させることが必要なのである。

『百科全書』は料理の概論を扱うことが目的であるため、ヌーベル・キュイジーヌそのものについて云々述べてはいないが、当然ながら『コーモスの贈物』にはヌーベル・キュイジーヌの本質に関する専門的で踏み込んだ見解が記されている。その中でも注目すべきはヌーベル・キュイジーヌが化学に基づいているという表明である。こうした手法は18世紀においては先進的、かつ非常に斬新なものであったはずである。実は西洋における化学というものは、錬金術から発展したものであり、その後に発展してゆく「料理の化学」は、錬金術的なニュアンスや理論を下地に語られるようになってゆくのである。

料理と化学

19世紀に入り、フランス料理の歴史では外すことの出来ない重要人物、アントナン・カレーム(Antonin Carême:1784-1833)が活躍を始める。その大料理人のアントナン・カレームが探求したのが「オスマゾーム:osmazôme」である。オスマゾームとは「肉のきわめておいしい成分」として当時の料理人やグルマンたちに認識されていた物質である。

オスマゾームは、1806年に化学者のルイ・ジャック・テナール(Louis Jacques Thenard)が定めた言葉で、ギリシャ語で匂いを意味するオスメー(οσμη)と、ブイヨンを指すゾームス(ζωμς)を合わせた造語となっている。当初、テナールは骨スープと肉スープの比較実験から、食肉特有の未知の物質の分離に成功したと考えた。そしてそのことは『Bulletin de l’Ecole de Médecine de Paris, et de la société établie dans son sein』 n° IIIで報告されており、そこにオスマゾームという名称が登場している。しかし後年、そのような物質は存在しないということになった。テナール自身も1836年以降は自身の著書『化学論』からオスマゾームに関する章を削除しており、化学の世界でやがてオスマゾームは顧みられなくなってしまったのである。結局、現代ではこの物質は、科学者がいうところのペプトンに当たるとされており、これはプロテインが分解されて出てくる物質である。

しかし当時の料理の世界では、このオスマゾームというものに化学を越えた新たな言説が付け加えられてゆくことになる。この物質こそが美味の根源であるとして、その抽出を重要視し始めたのである。もともとオスマゾームは、肉の特性を示す科学的な概念として始まったものだったが、料理の世界では経験を軸とした感覚的概念として受け入れられていったと言える。つまり料理人たちは、自身の経験的に体得した料理における美味という抽象的なものを、オスマゾームという化学的なアプローチを借りつつ確かなものにしようとしたということになるだろう。

アントナン・カレームは憑かれたようにオスマゾームの探求を続けたとされている。その晩年の1833年に出版された、『19世紀のフランス料理術:Art de la cuisine au XIX siècle』では、オスマゾームについて次のように述べている。

【 19世紀のフランス料理術 】第1巻

土鍋に肉を入れ、必要な水(牛肉3ポンドに対して2リットルの水)を加える。次に鍋を火のそばに置くと知らないうちに化学反応を起こしているのである。鍋はゆっくりと加熱され、水の温度が上昇すると牛肉の筋繊維が膨張し、肉の間にあるゼラチン質を溶かすのである。肉の旨味成分であるオスマゾームがゆっくりと溶けて液体に渋みを与え、筋肉から出てくるアクの元となるアルブミンが膨らんで軽い泡になり浮かんでくる。こうして、ゆっくり加熱するだけで、栄養価の高いおいしいスープと、柔らかくておいしい茹で肉ができる。

またブリア・サバランも名著『美味礼賛』のなかにオスマゾーム(osmazôme)の項を設けて、それがどのようなものであるのかを次のように述べている。

【 美味礼賛 】

化学の栄養学に対する最大の貢献はオスマゾームを発見したこと、いやむしろそれを明確にしたことである。オスマゾームというのは冷水中に溶ける獣肉の中の高度に味のある部分のことで、それがエキス分と違うのは、このエキス分のほうは熱湯の中でなければ溶けないという点である。実はこのオスマゾームこそよきポタージュの値うちである。これこそカラメル化して肉をきつね色にするのである。焼肉のまわりを堅くするのもこのオスマゾームによる。それから野獣肉やジビエのにおいもこれから出るのである。

ブリア・サバランの『美味礼賛』は、美食家にとってのバイブルのように言われることがあるが、ここでブリア・サバランは誤った考えを述べてしまっている。まずブリア・サバランはオスマゾームを水に溶け出すものであるとしている。つまり、火によって人工的に加熱せずとも、水にいれておくだけで抽出される本質的な物質、それをオスマゾームであるとしたのである。しかしこの意見は先のアントナン・カレームの説とは全く相容れない。カレームは加熱によってゆっくりと溶け出してくるものをオスマゾームとしているからである。カレームは料理を実践することで経験的に体得した「美味の要素」をオスマゾームとして表現したのであるが、ブリア・サバランは料理人ではなかったので、あくまでも論理的な知識からこれを記したことが、このような間違いにつながったと考えられる。少なくとも料理の実践者であれば、こうした間違いを記すことはなかったのではないか。

オスマゾームは化学に基づいたものだったというよりは、感覚的概念であったことから、カレームもブリア・サバランの説も根本的に、この時代の料理における化学的なアプローチは、現代ではまったく通用しないものとなっている。彼らがオスマゾームを重要視し、それを化学として説明しようとしたのは、料理人が培ってきた感覚的体験を説明するための手法として有用だったからではないだろうか。

当時の料理人や美食家がなぜオスマゾームにそこまで入れあげたのかは、その背景に「錬金術」というものがあったことも知っておかなければならない。錬金術とは卑金属から「金:gold」を作り出そうとする技術のことである。しかし錬金術には、科学的側面とは別に、神秘的、魔術的側面も含まれていた。前者はやがて化学の発展を促すことになったが、後者は魔術、呪術と結びつき、神秘主義的な色合いを深めるようになった。このような錬金術師たちは「賢者の石」と呼ばれる、卑金属を貴金属に転換する媒材を求めて、旅に出たり、工房や実験室で発明を試みたりと数百年に亘って試行錯誤を繰り返してきたのである。

西洋にはこうした中世以来の錬金術という背景があり、18世紀~19世紀初頭の料理人たちもオスマゾームにそれと同様の可能性を見い出したものと思われる。つまり錬金術によって金が得られるように、料理においても錬金術的な手法を用いることで美味なる「液体の黄金」が抽出されるのではないかと考えたのである。錬金術師はアタノールという窯を使用していたが、料理人たちはオーブンにも何か魔法のようなものがあると考えていたようである。実際に料理人たちは、錬金術の用語をもちいながら、料理について語っており、ここからも錬金術の影響を読み取ることができる。こうした用語はムノンやカレームの料理書に散見され、彼らが錬金術の影響を受けていたこと、あるいは関心を示していたことを証しするものとなっている。こうした料理と錬金術(化学)の関係は、1739年に『コーモスの贈物』序文で「料理は化学」とした頃から継続的にあらゆる料理人によって試みられてきたのである。

こうした錬金術的(化学的)な方法で料理の味を追求しようという当時の試みは、現代の「分子ガストロノミー」にも共通するものがある。『百科全書』は、旧来の料理(オート・キュイジーヌ)を否定的に捉え、批判的に料理のもたらしてきた害悪を説明するものだったが、これは1740年代に興ったヌーベル・キュイジーヌへの賛同を意味するものであったが故に他ならない。そのヌーベル・キュイジーヌ後、19世紀初頭に、アントナン・カレームやブリア・サヴァランがオスマゾームを取り上げて錬金術(化学)の手法によって料理の美味さを明らかにしようとしたことは興味深い。

現代でも1970年代に始まったヌーベル・キュイジーヌは過去の料理を否定したものであったが、その後は分子ガストロノミーという化学的手法を用いた料理にへと変っていった。これは18世紀~19世紀初頭にあった料理の流れと、ほとんど同じような流れであったのではないかとわたしは思う。何度も言うが、やはり歴史というものは繰り返されるのである。

この辺りのヌーベル・キュイジーヌ~分子ガストロノミーについては、 ヌーベル・キュイジーヌ で詳細を述べることにしたいのでせひ参照して頂きたい。

17~18世紀の乳製品

かつて乳製品は貧しい人々の食品であると考えられており、上流階級の人々はそれを好んで食べることはなかった。先に取り上げた『百科全書』の料理の項でも、高級料理と対比して「乳、ハチミツ、その土地が産する果物、塩で味付けした野菜、灰の下で焼いたパン、これが最初の民たちの食べ物であった」と述べているのはその為である。乳製品にはどこか素朴で、牧歌的な意味合いのある原初の食事として考えられていただけでなく、貧しい人々の食事としても認識されていたのである。しかし17~18世紀にかけて乳製品が評価されるようになり、これに新たな価値観が付け加えられるようになった。

このような価値観の転換に合わせて乳製品はデザートとして華やかに食卓を飾るようになる。牛乳やクリーム、チーズなどを用いたデザートが急速にバリエーションを増やし、かつ洗練されたものになっていったのである。17~18世紀は多くの料理本が出版され始めた時代だったが、それら多くの書籍の後半はデザートのレシピ紹介に当てられており、多くの乳製品由来のデザートレシピが掲載されている。

当時の料理書の後半は「オフィス:office」と呼ばれる項に当てられていた。当時の厨房はキュイジーヌ(cuisine)とオフィス(office)のふたつに分かれていた。キュイジーヌには大きな暖炉があり料理全般が作られる場所であった。これに対しオフィスでは冷たいもの、保存食、砂糖菓子が作られていた場所である。またサラダや食事の最後の第三サービスで出されるものもオフィスで調理されていた。キュイジーヌはシェフが調理の管理を行っていたのに対し、オフィスではオフィシエ・ドフィス(officier d'offfice)と呼ばれる者が管理していた。つまりキュイジーヌとオフィスは全くの別組織であり、これらをメートル・ド・オテル(執事)がまとめて総合的に管理を行うという組織体制であった。

オフィスとはデザートを準備をする場所であった。かつてはここで砂糖漬けの果物などの菓子が作られていたが、17~18世紀にはクリームやアイスクリームなどの技術が一般的になり、オフィスでこうしたデザートも作られるようになっていった。乳製品のデザートが上流階級の人々に食べられるようになったのは、こうした技術の進歩によって口当たり良く珍しいデザートへと変ったということもあっただろうが、それと同じくして、乳製品を口にすることが良いことであるというような社会的な風潮が広がっていたこともその主要な理由だったようである。

田園への憧憬

17~18世紀になると、印刷技術の拡張に伴い、園芸書や料理書といった専門的な書籍の出版が活発化した。これによって自然に触れ、果物などの自然由来の素朴な食品が好まれるようになっていった。1600年に出版されたオリビエ・ド・セール(Olivier de Serres)の『Theatre d'Agriculture:農業経営論』は農業に力をいれた書籍として知られているし、またその後も、二コラ・ド・ボンヌフォフ(Nicolas de Bonnefons)が、1651年に出版した『Le jardinier françois:フランスの庭師』は、園芸のための手引書であるが、同時に果物などのレシピも掲載され料理書として読むことも可能になっている。また二コラ・ド・ボンヌフォフは1654年に『Les délices de la campagne:田園の楽しみ』を出版しており、こちらは果物やチーズなどの乳製品を使ったデザートのレシピを紹介している。このように二コラ・ド・ボンヌフォフが園芸書と料理書の双方の要素が融合した著作物をこの時代に残したことは注目すべきところである。当時の人々はそれまで敵対関係にあると考え駆逐しようとしていた自然に触れ、かつそこからの自然で素朴な味覚を楽しみたいという気運が醸成され始めていたのである。

こうした流行の担い手がどのような層の人々だったかというと、それは貴族、財・法務官職保有者、富裕なブルジョワや商人など、パリに住み、近郊に別邸を持つ都市エリートだった。 フランソワ・ル・ジャンティ兄弟(François Gentil)は1704年に『Le jardinier solitaire』と題する園芸書を出版した。この1749年版の序文では、そうした人々に向けた田園へのいざないが語られている。

【 Le jardinier solitaire 】Preface

社交界での波瀾に満ちた生活から解放され…田園生活の汚れなき喜びを味わうべく残りの日々を田舎で過ごそう。こう決心した者に園芸は実に適した営みである。

この本のタイトル『Le jardinier solitaire』は、日本語にすると『孤独な(引退した)庭師』というものである。これにはさらにサブタイトルがあり、「孤独な庭師 - または好奇心旺盛な男と孤独な庭師の間の対話。果樹園・野菜園(キッチンガーデン)の作り方、栽培方法、新しい実験などを紹介。樹木の栽培に関する考察を交えて」と続いている。ここからもこの本が果実や野菜の栽培方法の楽しみを推奨するものであることが理解できる。

かつて野菜と言えば豆類が主であり、こうした野菜類は、貧困を連想させることから上流階級の人々はそれらを好んで食べるようなことはしなかった。しかし特に17世紀以降になって、イタリアからフランスに持ち込まれた、レタス、アーティチョーク、カリフラワー、アスパラガス、グリーンピースなどの野菜が、ルイ14世の宮廷で大いにもてはやされるようになる。上流階級の人々は宮廷の食事にならい、これらの野菜を好んで食べるようになったのである。

カリフラワー

先に取り上げた農学者のオリヴィエ・ド・セールは、カリフラワーについて、『農業経営論』第二巻で「イタリア人がカウリ・フィオーリ(cauli fiori)と呼んでいる野菜はフランスではあまり知られていないが、その洗練された味わいは、菜園のなかでも最も素晴らしいものである」と述べている。17世紀頃からカリフラワーは今までにない新しい野菜として人気を得ていた。ルイ15世はこの珍しい野菜:カリフラワーを大変好んで食べていたと伝えられている。

アーティチョーク

アーティチョークについては、Emmanuel Le Roy Ladurieが1969年に出版した『Les Paysans de Languedoc』第1巻で次のように解説している。

【 Les Paysans de Languedoc 】

アザミのつぼみのアーティチョークは、アラブ人によって品種改良され、1466年にフィリッポ・ストロッツオ(Fillipo Strozzi)によってナポリからフィレンツェに伝わった。1480年頃にはヴェニスでこれが珍しい野菜として報告されている。ここから北西のフランスにへと伝えられた。1532年にアヴィニョンで公証人がアーティチョークについて言及しており、やがて都市から地方へと広がっていった。1541年にはプロヴァンスのカヴァイヨンで「カルショファ:carchofas」という名前で言及され、1553年にはシャトーヌフ・デュ・パフ、1554年にはオランジェにも同様の記録がある。ラングドック方言では今でもカルショファと呼んでおり、これは18世紀のイタリア語の「carciofo」に由来するが、そもそもはアラビア語の「karchouf」を語源とする中東由来の言葉である。他方、フランス語の「artichaut」は、ロンバルドの「articioc」が語源であり、バ・ローヌ(ランドック地方)のフランス人ブルジョワに定着した言葉である。1549年に「carchojles」と記載したカヴァイヨンの公証人は、1560年からは「artichoux」とその記載を変えている。

1618年に言及されたアーティチョークは非常に小さく、「鶏の卵の大きさ」ほどしかないとしている。これは静物画に描かれているアーティチョークからも明らかである。アーティチョークは、今でも高級食材とされ砂糖漬けとして、媚薬効果のある珍味としても売られている。

15世紀までフランスにはキャベツ、ネギ、チャードの菜園しかなかった。これらの野菜はあまりに淡白なため、妻を侮辱して「チャード」と呼ぶ夫もいたほどである。しかし1581年以降、一変して聖職者、大司教、ロケス婦人の庭にアーティチョークが植えられ、美食家にとって最先端の野菜となる。その後、アーティチョークはすぐにブルジョアのキッチンガーデンにも植えられるようになったのである。

アラブ由来のアーティチョークは、イタリアからフランスに伝えられ定着することになった。当時はかなり価値ある珍しい野菜として、ランドック地方では贈答品としても用いられていたそうである。始めは希少な野菜であり、上流階級の人々の食材としてだけ取り扱われていたが、やがて栽培が拡大し、ブルジョワ(市民階級)たちでも食べられる野菜となっていった。

レタス

もともとレタスはエジプト原産の野菜である。これがローマを経て、イタリアからフランスに伝えられたのである。一般的に用いられるレタス「lettuce」という名称だが、その語源はラテン語の「Lac:牛乳」に由来する。なぜならレタスは切り口から白い液体が出るからである。ちなみにフランス語では「laitue」、イタリア語では「lattuga」と呼ばれており、ラテン語を語根とする言葉であることが読み取れる。

古代ギリシャでは媚薬・催淫薬として食されており、これは白い液体(精液に通底)が出ることに由来している。またレタスには「軽い鎮静作用、睡眠促進」の効果があると俗に言われているが、実際にはそのような効果はない。

17~18世紀にかけて、レタスは宮廷などで上流階級の人々が好んで食べる野菜となった。フランスにはアヴィニョンの教皇によって導入されたとされており、こうしたフランスにもたらされたレタスをルイ14世は好んで食べていたと伝えられている。熟成したレタスの芯は砂糖漬けにされ、「天使の喉もと:gorge d'ange」と呼ばれ大変人気のあるコンフィとして珍重されていた。料理だけでなく、デザートとしてもレタスは食べられていたのである。

野菜・果実と宮廷

実際にルイ14世の時代には、ベルサイユ宮殿の敷地内には果樹園や菜園が設けられ、ここで取れる食材を用いた宮廷料理やデザートがふるまわれていた。こうした宮廷での流行にならって、上流階級の人々は自邸にも菜園や果樹園を設けるようになり、そこで取れる新鮮な野菜や果実を楽しむようになったのである。これがやがて上流階級の人々の、自然志向、あるいは田園への憧憬というトレンドを生むことになるのである。

思想と田園

当時の上流社会の人々の田園趣味に大きな影響を与えたのは、ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau,1712-1778)である。ルソーは自然状態と、そこから人間がどのように生きるべきかを論じた知識人であった。自然状態とは、実際にあるものではなく、あくまでも仮定として考えるべき状態のことである。つまり自然状態とは、国家が成立する以前の法的拘束のない人間社会の状態のことで、これは理性を持たず他者を認識することのない自然人たちが、自由に存在している状態でもある。ホッブスは『リヴァイアサン:Leviathan』で、こうした自然状態が「万人の万人に対する闘争」、つまり戦争状態であるとした。それに対してルソーは『人間不平等起源論:Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes』で自然状態を「自由・平等・孤立」とし、平和で幸福な状態のことであるとしている。

ルソーの主張する自然状態、あるいは人間は自然に回帰すべきであるとした彼の理論は、政治的社会についての言及であり、必ずしも直接的に田園趣味に結びついている訳ではない。しかしながらルソーは、自然状態にあるなかで暮らす人間というものを何度かその著書のなかに描くことによって、幸福な人間としての存在がどのようなものだったのかを『人間不平等起源論』で示そうとした。

『人間不平等起源論』では繰り返し、人間が本来(自然状態において)菜食であったという主張を述べている。つまり元来人間は菜食であったことを理由に、これによって自然状態が平和で幸福なものだったことをルソーは示そうとしたのである。18世紀に典型的な思考パターンとして、原始的な起源にまで遡って人間存在や社会制度のあり方、あるべき姿を検討しようとする方法がある。ここでルソーが述べている展開も、『百科全書』のジョクールや、『コームスの贈物』のイエズス会士たちと同じ方法である。彼らもまた原初の人々の食事は、「乳、ハチミツ、果物、塩で味付けした野菜」と語り始め、そこから現在の人々の堕落した料理文化批判を行っているからである。

ルソーは『百科全書』編纂者のディドロと親交があったことから、『百科全書』の執筆も行っている。ここからしても同じ啓蒙思想家として、彼らは同じような価値観を「料理」においても共有していたはずだと考えられる。『百科全書』で説明されている料理批判や、ルソーの述べる菜食というものは、そうした意味において互いに通底するものがあったと考えるべきであろう。

またルソーが教育論を記した『エミール:Emile』(1762年)にも、それと同様の方向性の「食」に関する次のような記述がある。

【 エミール 】第2篇

肉食が人間にとって自然なものではないことの証明として、子供たちが肉料理に無関心で、乳製品、菓子類、果物などの植物性食品を好むことが挙げられます。特に、この原始的な味覚を歪めて、子どもたちを肉食系にしないことが重要です。

ルソーは、教育の対象となるエミールを、果実、野菜、クリーム(乳製品)を好む人物として描くことで、自然状態にある人間の純朴さや、清らかな精神性を象徴させようとした。このような食べ物を好む人物を描くことで、自然人をルソーは描こうとしたのだと思われる。興味深いことに、同じく自然状態の論者だったジョン・ロックも同じようなことを教育論のなかで述べている。ちなみに自然状態について語った代表的な人物は、ホッブス、ロック、ルソーであり、いずれも食と教育が彼らの興味対象であったというのは注目すべき点であろう。

さてそのイギリスの哲学者ジョン・ロック(John Locke,1632-1704)は、『教育に関する考察:Some Thoughts Concerning Education』(1693年)の中で、子供の食事に関して、肉類はできるだけ控えるべきであり、牛乳、ポタージュ、かゆ等の、あっさりした,簡略な食べ物こそが「自然の要求」する子供には適した食品であると言っている。

つまりルソーもロックも、肉食に対する否定的な意見を述べているのである。しかしこれは必ずしも彼らがベジタリアンだったということを意味する訳ではない。実際に彼らはベジタリアンでは無かった。つまりここで彼らが述べようとしているのは、あくまでも旧来から培われてきた料理というものに対する否定的な意見であり、その対極にある料理という意味で、野菜や乳製品ということなのである。つまりここから、ルソーにもロックにも『百科全書』に見られる料理に対する否定的な意見と同様の考え方があったことが明らかである。

さらにルソーは『エミール』第5篇で女性に対する教育論も展開している。そこにエミールの妻たるべきソフィーという少女を登場させ、ソフィーの食について次のように記している。

【 エミール 】第5篇

ソフィーは乳製品と甘いものを好み、ペストリーやデザートを好むが、肉はほとんど食べない。ワインや強い酒を味わったことがない。さらに、何でも控えめにしか食べない。

ルソーはエミールと同様に、少女ソフィーに対しても実在の人物であるかのように詳細なペルソナ設定をしているのだが、やはりここでも乳製品を好み、酒と肉を口にしない人物像として描いている。こうしたルソーの理想とする女性のイメージは、『エミール』の前年に出版された、小説の『新エロイーズ:Julie ou la Nouvelle Héloïse』(1761年)に登場する純真無垢な女性、ジュリにそのイメージは投影されている。このジュリも印象的な食の嗜好を特徴とする人物として描かれており興味深いので以下に引用しておく。

【 新エロイーズ 】

ジュリは肉やラグーや塩を好まず、ワインを味わったこともない。根菜類、卵、クリーム、果物などが彼女の普段の食事であり、もし魚がなければ、彼女は完璧なピタゴラス式食事療法(ベジタリアン、しかし厳密に言うとラクト・オボ・ベジタリアン)の人となっただろう。

ルソーは理想とする女性としてジュリを描いているが、彼女も先のエミールと同様に、野菜と乳製品を好む人物として設定されている。このようにルソーにあっては清純さや汚れなき純朴さは「食」と深く結びついていたと言えるだろう。

ここまで見てきたように、ルソーの著作、哲学書『人間不平等起源論』、教育論『エミール』、小説『新エロイーズ』のどれを取っても一貫して、登場人物は自然人として描かれており、その清らかな人物像は、肉食を避け野菜と乳製品を好むという嗜好をもっているのである。

こうしたルソーの著作の登場人物とは対照的に、ルソーの生涯そのものや思想は先鋭的でセンセーショナルなものであった。教育書の『エミール』は、第4篇にある「サヴォワの助任司祭の信仰告白」が宗教家たちから問題視され、『エミール』は押収・発禁となる。ルソーはパリ大学神学部(ソルボンヌ)によって告発されパリ高等法院で有罪・逮捕令が出された。これによってルソーはスイスへの逃亡を余儀なくされたのである。このように『エミール』は当時はかなりセンセーショナルな本だった。しかしその後も読まれ続け、現代でも教育における重要な書籍として評価されている。また『新エロイーズ』は、18世紀最大のベストセラーだった。実際に出版された1761年から1800年以前迄に、少なくとも70版も印刷され、印刷が販売に追い付かなかったようである。

このようにルソーの著作は旧来の価値観に異議を唱え、当時の社会に新しい価値観をもたらした。現代でもルソーの著作は読み継がれており、18世紀を代表する知識人の一人として評価され続けている。ルソーは間違いなく18世紀のフランスで大きな影響を人々に与えた人物のひとりである。

加えてルソーの著作は当時の人々の田園趣味にも影響を与えたとも考えられているが、なぜそう言えるのかも次に探ってみることにしたい。

田園趣味の流行

18世紀に田園趣味が流行することになった。当時、多くの園芸書が出版されており、人々の関心や趣味が自然・植物・田園へと広がっていたことをトレンドとして読み取ることが出来る。またこれに合わせて、食の分野においてもヌーベル・キュイジーヌと呼ばれる、旧来の料理を否定した新しいスタイルの料理が広がっていった。こうした時代に、諸外国から入って来た珍しく新しい野菜を用いられるようにり、また乳製品で作られるデザートがメニューに含まれるようになっていった。

また思想の面では、ルソーのもたらした自然人としての登場人物も、当時の人々に大きな影響を与えた。こうしたルソーの影響によって、都市の上流階級の人々は、素朴で純粋さを求めて田園に出かけ、貴族たちは田舎風の屋敷や別荘を建ててそこで余暇を過ごすようになったのである。

アモー・デ・シャンティイ(Hameau de Chantilly)

「クレーム・シャンティイ」の項でも詳しく説明してあるが、1774年にコンデ公はシャンティイ城の離れにアモー・デ・シャンティイ(Hameau de Chantilly)と呼ばれる、7つの素朴な外観のコテージ(現在は5つのみ現存)からなる農村集落を築いた。農村とは言っても本物の農村ではない。自然回帰や田園趣味が流行していたことから、疑似的に農村風景をつくり、ここにコンデ公は招待客を招いて、もてなしを行なったのである。

1754年、クロイ侯爵(Le duc de Croy)がシャンティイ城を訪問した記録が『Journal inédit du duc de Croÿ (1718-1784)』に記されている。その際に、「敷地内にある酪農場で、アイスクリームや果物、いろいろな乳製品のおいしい軽食が準備されておりそれらを喜んで食べた」とある。

また1784年、オーベルリンチ男爵夫人がシャンティイ城を訪問したことが、夫人の日記、『Mémoires de la baronne d'Oberkirch』第2巻に記されている。この時にアモー・デ・シャンティイでもてなしを受け、オーベルリンチ男爵夫人は「これほどおいしいクリームは食べたことがない」とその味を絶賛している。

こうした過去の記録に則ってか、現在シャンティイ城の離れにあるアモー・デ・シャンティイ(Hameau de Chantilly)は、ちょっとしたレストラン「Le Hameau」になっていて、シャンティイ城を訪問する観光客は、ここで名物のクレーム・シャンティイとフルーツのデザートを注文して食べることが出来るようになっている。余談だが、このシャンティイ城で発明されたクリームを、クレーム・シャンティイとする誤った説が広く流布している。このクリームの歴史と考察を「クレーム・シャンティイ」で解説してあるので、こちらもぜひ参考にして頂きたい。

プチ・トリアノン宮

ルイ16世の妻でフランス王妃のマリー・アントワネットは、ベルサイユにあるプチ・トリアノン宮に、ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ(Le hameau de la Reine:王妃の村里)という理想のカントリー・ハウス(農民集落)を築いた。これは先のシャンティイ城のアモー・デ・シャンティイに触発され、手本にして建てられたとされている。

この「王妃の村里」でマリー・アントワネットは、王宮を離れ気の置けない仲間たちと親しく過ごした。敷地内には、王妃の館を始めとして、鳩舎、私室、水車小屋、マールボロ塔、納屋、衛兵の家、乳製品の家などで構成されており、少し離れた場所には洞窟や農場もあった。建物はやはりアモー・デ・シャンティイの影響を受けただけあって茅葺屋根で、壁は柱と漆喰の農家風の建築物になっている。外面は農家風だが、内装や調度品は豪華にしつらえられており、ここでマリー・アントワネットは田園風の暮らしを楽しんでいた。

マリー・アントワネットは動物の世話をし、乳絞りをしたとされているが、それはあくまでも体験的な楽しみのためであって、実際の農作業に従事していたという訳ではない。なぜならこれらの農園管理の仕事は全て、スイス移民だったヴァリー・ブサール(Valy Bussard)とその家族に任されていたからである。彼は最初にアンボワーズにあるシャントルー城の酪農場の責任者を務め、その後、ルイ15世の元大臣に仕えトゥールで働いていたが、1785年からマリー・アントワネットのために「王妃の村里」に住み、主任庭師として仕えるようになった。

「王妃の村里」の農場には、スイスからヤギや牛などの動物が連れてこられ飼育されていた。そしてここで搾乳された乳でチーズなどの加工品がヴァリー・ブサールによって作られていた。スイスのグルエール地方出身の彼は、チーズを作る高い技術があり、こうしたことも、彼が採用された理由ではないかと考えられる。

また「王妃の村里」には乳製品を加工する場所や、それをマリー・アントワネットが味わうための場所も作られていた。フランス革命が起き、マリー・アントワネットがテンプル刑務所に収監された期間中、ヴァリー・ブサールは収監中の彼女の為にプティ トリアノンの農場からパリまで牛乳を運んでいたそうである。ここから分かることは、マリー・アントワネットもまた乳製品を好んでいたということである。だがこの点については、後でルソーの思想との関係から、より詳しい説明を加えることにしたい。

マリー・アントワネットが「王妃の村里」を築いたのは、一般的には宮廷から離れた趣味的な生活を送るためだったと言われている。確かにそうした一面はあったかもしれないが、時代背景とか、その当時の思想の観点も含めた方面からの説明は十分になされてない印象がある。まず前提として理解していなければならないのは、彼女がこうした田園趣味を推進していた理由は、それが「上流階級の人々のトレンド」だったからである。まずこのポイントを知っていなければ、大きくマリー・アントワネットの趣味や思考レベルを見誤ることになってしまうだろう。

王妃の村里も、実際はシャンティイのアモー・デ・シャンティイのコンセプトを借用した物真似であり、巨額の費用を投じて建設したことと、ベルサイユのトリアノン宮に建てられたことで評価され得る建造物となっているに過ぎない。マリー・アントワネットがここで田園生活を体験しようとしたのはなぜか。それは彼女のオリジナリティある考え方や、テイスト、あるいは理念に基づいたものではなかった。そうした田園趣味は時代の流行であり、彼女はそうした流行をセンスとでも言うべきだろうか、しっかりとキャッチして、莫大な費用を投入して実現することが出来る立場(王妃)であった。これが莫大な国費を投入してまで「王妃の村里」が築かれた理由である。

その影響の最たるものがルソーの思想であり、またその著作物であったことはもっと掘り下げられてしかるべきであろう。ルソーの「自然に帰れ」という思想・言葉(ルソー自身がこの言葉を使った個所はどこにもないのだが…)に影響され、田園趣味が都市の上流社会の人々の憧れとなった。それまで貧しい人々の食べ物とされてきた乳製品が、上流階級の人々に受け入れられるようになったのもそのためである。またマリー・アントワネットの乳製品に対する入れ込みようは、そうした時代の流れ(トレンド)に沿ったものだったからと言えるだろう。

「王妃の村里」はマリー・アントワネットが、子供たちに田舎の生活を体験させ、園芸の練習をさせ、農作業の現実を理解させる教育的な目的もあったと言われている。彼女はルイ16世との間に4人の子供をもうけているのだが、こうした教育目的で「王妃の村里」を活用しようとしたことに、ルソーの『エミール』の影響を感じることが出来る。子供の教育のために自然に触れることが出来る「場」を設け、無垢で純朴な自然人のように育てようとしていたのかもしれない。またマリー・アントワネットは乳製品にかなり熱心だったが、これもエミールが、野菜と乳製品を好む者だったとして描かれていることが影響していると考えられる。子供たちのためにもそうした乳製品を「王妃の村里」で生産し育てようとしていたのではないだろうか。

乳製品とマリー・アントワネット

ルソーは『新エロイーズ』でジュリという女性を描き、牛乳を消費することに対して、道徳的純粋さという今までになかった新しい意味合いを付け加えた。マリー・アントワネット自身が乳製品を好んで口にしたというのも、ルソー描いた女性、ジュリを意識してのことであったとも考えられる。やはり乳製品を口にすることは、時代のトレンドであり、いわゆる意識高い系の人々にとっては自分と他者を隔てる要素になっていたと考えられる。

乳製品の家(Laiterie de propreté)

「王妃の村里」にある乳製品の家は、この施設全体の中心部であったとも言える。なぜならこのコテージにアクセスできる特別な鍵を持っていたのは庭園責任者のヴァリー・ブサールだけだったからである。ここからも、この場所がいかに重要視されていたのかを理解できる。スイス出身のヴァリー・ブサールは、単なる庭師や管理者というだけでなく。チーズを始めとした乳製品加工技術も持っており、マリー・アントワネットのために日々の乳製品を彼が備え管理していたものと思われる。

乳製品の家(Laiterie de propreté)はどのような場所だったのだろうか。フランス語の名称には「清潔な」とあり、傷みやすい乳製品が、ここでは清潔な環境のもとで管理され、供されていたことが読み取れる。そうした清潔・新鮮さを保ち、さらには気温を低くするために床は大理石で作られ、温度を下げるため床下には水が流れるようになっていた。また部屋の中央には大理石のテーブルが備え付けられ、ここでマリー・アントワネットは乳製品を味わっていたのである。

しかしこうしたマリー・アントワネットの田園趣味は、ルソーの思想のごく表層的な理解でしかない。確かに自然というものに共感し、そこからもっと人間らしい自然な生き方をしたいと望んだマリー・アントワネットの気持ちも分からないでもない。しかしそれは本質的なルソーの思想への理解ではなく、やはり流行(トレンド)に従っていただけだということが分かるのである。結果、マリー・アントワネットが影響を受けていたと思われた、そのルソーの思想が、後のフランス革命の原動力となり、結果としてマリー・アントワネットはルソーの思想が社会に及ぼした影響によって処刑されてしまうのである。

もしマリー・アントワネットが、ルソーの思想の本質的なところを理解していたのであれば、もっと違った自然への回帰、あるいは求め方があったはずである。例えば貧しさと飢えに苦しむ臣民の為に、プチ・トリアノン宮につぎ込んだ莫大な費用を、救済のために振り分けることもできたはずである。しかし、彼女はそうしたことには無頓着であったことが、「パンがなければケーキ(ブリオッシュ)を食べれば良いじゃない」と言ったという与太話から理解できる。だが実際この言葉はマリー・アントワネットが言ったものではない。そのことは「イッポリーヌ・テーヌ」の項を参照して確認して頂きたい。

当時の市民たちは、マリー・アントワネットが国費を使って贅沢な暮らしをしているということにも不満を募らせていた。農夫の真似事をするための「王妃の村里」は、正に市民たちの怒りの爆弾の導火線のようなものだったとも言えるだろう。ルソーの思想の本質を見誤り、表層的解釈だけによって自然を捉え、ファッションとしてそれを楽しんでいたところに、マリー・アントワネットの軽薄さと、それがゆえに成し遂げられた当時の文化の型というものを見ることが出来るのである。

マリー・アントワネットはルソーの思想を表層的あるいは一面的でしかとらえていなかったことを指摘したが、実はそもそもルソーそのものが、「政治的」と「文学的」という双方の相反する二面性のようなものを自身の内部に抱え込んだ分かりにくい人物だったということも指摘しておきたい。哲学書の『社会契約論』と、小説の『新エロイーズ』を同時に書いてゆくような両極性がルソーの思想の本質を確かに分かりにくくしていたということはあったかもしれない。そういう場合に読み手はどのようにそれを受け取るかというと、やはり理解しやすい、自分に都合の良い部分を切り取って理解したつもりになるということである。『新エロイーズ』は大ベストセラーだったので、ルソーの文学的側面だけが上流階級の人々に受け入れられ、彼らはルソーの思想を理解したと勘違いしていたとしてもおかしくない。

当時の多くの貴族や上流階級の人々は、まさにそうした時代のトレンド(田園趣味、自然回帰)のようなものはしっかり読みながら、根底に流れる民衆を革命にへと焚きつけたドグマのようなものは読み取ることが出来なかったのである。いや、それを読み取ろうとしなかったというのが正確な表現かもしれない。いずれにせよ、そうしたファッション重視の姿勢はマリー・アントワネットだけでなく、当時の貴族社会、あるいは上流階級の人々に共通して見られた傾向だったことは間違いない。そう考えると、マリー・アントワネットが表層的な理解しかなかったことや、ルソーの思想を誤って解釈していたことを責める訳にはいかないだろう。なぜなら当時の王族、貴族たちは皆がそうした表層的なテイストだけを取り上げて、それを流行として嗜好していたからである。

マダム・ポンパドール

歴史的に見てマリー・アントワネットがルソーの思想を理解していたかと問われれば、間違いなく彼女はそれを理解していなかったという答えにならざるを得ない。そもそもマリー・アントワネットは集中力が散漫で、生涯で一冊の本も最後まで読んだことが無かったとされている。当時の大ベストセラーの『新エロイーズ』ですら、全部を読み通せたかどうかも怪しい。なぜなら『新エロイーズ』はかなりの長編小説だからである。よって彼女はルソーの思想というものは全く理解しておらず、時代の流行だけを見ながら、ルソーの思想の表層的な他人の解釈だけで、プチ・トリアノン宮に「王妃の村里」を築かせ、そこで乳製品の摂取を熱心に行なっていただけだったのだろう。

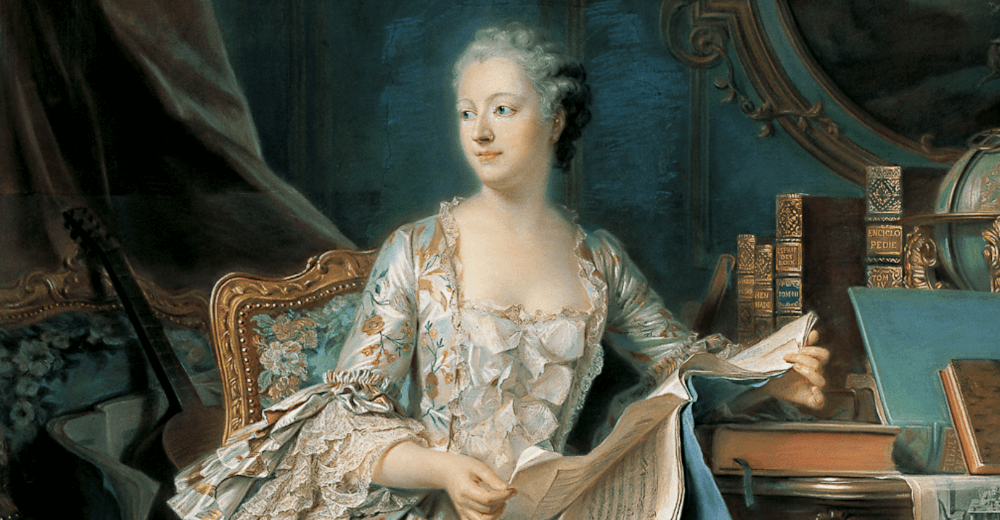

少し前の時代、ルイ15世の公妾にマダム・ポンパドール(Madame de Pompadour,1721-1764)がいた。マダム・ポンパドールは美貌に加え学芸的な才能に恵まれ、サロンを開いてヴォルテールやディドロなどの啓蒙思想家と親交を結んだ女性である。また芸術の熱心な愛好家、パトロンでもあり、画家のブーシェなど様々な芸術家とも交流した。マダム・ポンパドールの時代はフランスを中心に優雅なロココ様式の発達した時代だったが、このロココ様式そのものが、マダム・ポンパドールのプロデュースによって生み出された美的価値観であったと言っても良いだろう。

このマダム・ポンパドールと、マリー・アントワネットを対比すると、その知的能力というか知的才能の差に歴然としたものがあることが否めない。マダム・ポンパドールは啓蒙思想家の支援を行ったことから、彼らの取り組む『百科全書』の出版に向けたサポートもしていた。幾多の抵抗にあいながらも、『百科全書』が世に送り出されたのは、マダム・ポンパドールの助力があったからで、その第1巻と第2巻はマダム・ポンパドールの支援によって実際に出版された。マダム・ポンパドールの肖像画の手元には本が描かれているが、これは『百科全書』第1巻なのである。

ポンパドール夫人の好んだ「食」も特徴的であった。彼女はトリュフを使ったスープ、チョコレート、シャンパンといった、味も香りもメリハリのある刺激のある食べ物を好んだ。これらは時代の先端を行く思想家や、芸術家たちと互角に亙りあい、正に時代(ロココ様式)をつくってきた女性ならではの嗜好であるように思える。しかもこうした食品は、当時は「精神と情熱を温める」媚薬だという評判があったそうである。

これに対して乳製品を好んだマリー・アントワネットはかなり対照的であると言える。乳製品にはどちらかというと、素朴さや落ち着き、高ぶった感情をクールダウンする(冷やす)イメージの食品である。また乳製品には、産まれた赤子が、乳をしたい求める姿が投影されることから無垢さや稚性(neoteny)に寄り添うものであるとも言えるだろう。

こうした両者の食の違いは、時代を牽引し流行をつくってきた女性と、トレンドに敏感でそれをフォローしてきた女性という対比にもなっている。いずれにしても彼女たちは対照的で、時代や価値観の大きな転換点にあった女性の生き方を、それぞれが反映したものだったことにもなるのだろう。

さいごに

18世紀に、ルソーの著作によって、菜食や乳製品を食べることがトレンド化したことは既に説明した通りである。マリー・アントワネットはそうしたトレンドに敏感に反応し、その理想を「王妃の村里」で実現させたということになる。しかしトレンドはあくまでもトレンドでしかない。そこには-ism(主義)というものはなく、ルソーの思想も表層的にしか理解されていなかった。マリー・アントワネットは疑似的な農村をつくったり、せっせと乳製品を食べることで、この流行のファッションリーダーたることしか出来なかったのである。結局、彼女はルソーの思想の根本的なところはまったく理解出来ておらず、しかもその心酔しているように見えた思想によって、彼女は断頭台にかけられ、処刑されてしまったというのは大きな皮肉であるとしか言いようがない。それはマリー・アントワネットの良く言えば素朴さや無垢さの現れであるし、悪く言えば無知さや軽薄さの露呈でもある。

さて、18世紀に乳製品を口にすることが先進的であったという前例を踏まえて、最後に現代のベジタリアンについても触れておくことにしたい。まず前提として述べておくと、わたしはベジタリアンという食事の在り方に対して肯定的である。しかしわたしはベジタリアンではないので、肉も食べれば、酒も飲む。気が向けば自分でベジタリアン料理のレシピを考えたり、それを食べることも好きである。他人がベジタリアンであることも、特に否定もしないのだが、ただベジタリアンと称する人が、主義としての本質を伴ったものであるのかどうかは何時も注視するようにしている。

ベジタリアンにも色々な理由がある。動物を殺してその肉を食べることから肉食を忌避する人もあれば、宗教や健康上の理由から肉を食べない人もある。さらにファッションとしてベジタリアンであることを選択したという人もあるだろう。実際に色々なベジタリアンに逢って経緯を聴いてみると、それぞれ皆、異なる理由があってベジタリアンであることを選択していることが分かる。

ベジタリアン(vegetarian)という名称になるとどうも伝わりにくいように思うので、日本語の「菜食主義者」という名称を足掛かりにして考えてみたい。この日本語が示すようにベジタリアンであるということは、基本的には主義なのである。つまりイズム(-ism)である。これには、その人のアイデンティティとか生き方が深く投影されたものでなければならない。だが現代では、野菜だけを食べると決めたのであれば、人はもっとカジュアルに、あまり深い考えを持たず、感覚的にベジタリアンになることが可能である。思想とか主義を抜きにして自称でベジタリアンになろうと思えば、いつでも誰でもベジタリアンになれるのである。これがファッションでベジタリアンと称する人々の土壌である。

しかし食文化、あるいは民俗学や文化人類学的な観点からは、ことはそうは簡単にはいかない。なぜなら「食」というものは、その人自身を物理的に形作るものであるだけでなく、その人の精神や思想にも大きな影響を及ぼすものだからである。そうした個々の食の集合体が、その地域ごとの食文化というものを形成してきたというのもまた歴史的な事実である。レヴィ・ストロース的に言うならば、「食」というものは、そうした地域社会に個々が受け入れられるための通過儀礼のような役割も果たしてきたということになる。つまりどのようなものをその人が食べているのかを通して、他の人は、その人が自分と同じ集団に属する人なのか、あるいは異なる集団に属する人なのかを見分けるということが歴史的に行われてきたということである。イギリス人がクリスマスにターキーを食べ、日本人が正月におせち料理を食べ、フランス人が新年最初の日曜日にガレット・デ・ロワを食べるのは意味があってのことなのである。そしてそうした食習慣の集積のことを、食文化と呼ぶのである。

現在、ベジタリアンは世界中で受け入れられるようになっており、「国境なき食文化」を形成しつつあると言っても良いだろう。こうした食文化の傾向は、実はハンバーガーや、ピザにもまったく同じように見られる傾向である。世界中のあらゆる都市に行けば、決まって大手のハンバーガーやピザのチェーン店を目にする。確かに便利で手軽なのだが、わたしには、このようなファーストフードやファッションで消費される「食」というものは、ある種の危うさのようなものを孕むようにも思えるのである。これを例えて言うならば、ある外来種の生物が、その土地に生息していた固有種を駆逐するのに似た状況であると言えるのかもしれない。

こうした食文化の在り方を見てゆくと、主義者としてのベジタリアンに対してはそうではないが、外部に向けてそれを発信しようとする、あるいはそれをインフルエンス(感染)させようとするファッション(パフォーマンス)としてのベジタリアンには、何か釈然としない違和感のようなものを覚えることがある。例えばベジタリアンであることで「意識高い系」に自分が属していることを誇示する人もあれば、他の食文化を排除しようという運動を始める人もある。例として捕鯨問題は正にその典型的な例であると言えるのかもしれない。

話を戻すと、マリー・アントワネットが入れ込んでいた、あの時代の乳製品にも、何かそれと似た危うさのようなものがあったのではないかとわたしには思えてならない。それはトレンドやファッション(パフォーマンス)だけで物事を捉えてしまうことで、その本質に至らないことの危険性であるとも言えるだろう。1740年代に、料理というものがひとつの哲学的な論争となったこと、さらに『百科全書』という歴史的な百科事典においても論争としてこのことが論じられたこと。これらのことは、食や料理というものが、それだけ深い意味を持っているということを証ししている。

我々は毎日食事をするが、こうした食事、つまり何を食べ、何を飲むのかということが、その人の本質の現われでもあるし、その人の価値観を示すものともなっているのである。『百科全書』の料理が示そうとしたのは、正にそのような食べることへの本質であり、数百年前のこうした考え方は今でも色あせることはない。むしろ食文化の多様性が失われつつある現代の我々は、当時以上にそのことを良く理解しておく必要があるのではないだろうか。

『百科全書』は単なる百科事典という書籍ではなく、18世紀の人々に大きなパラダイムをもたらした重要な書である。なぜならその出版がフランス革命につながり、西洋社会を大きく転換させることになったからである。確かに『百科全書』は当時のフランスにおいて画期的なものであったが、それだけでなく、現代の我々が得ている知識の基盤として現代につながっている。『百科全書』は、ルソーの著作と合わせて、現代人の我々も改めて読み返すことで新しい気づきが得られる深さがあることを指摘しつつ、ここで本稿を終えることにしたい。

参考資料

『Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers』Tome 1 la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert.

『Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers』Tome 4 la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert.

『The History of Rome, Books 39』 Livy

『De Vita beata』 L. Annaeus Seneca

『Satyricon』 Petronius

『Deipnosophists』 Athenaeusv

『Odes』 Horati Flacci Opera

『Apicius - De re coquinaria』 Apicius

『Essay』 Michel de Montaigne

『The Parallel Lives』 Plutarch

『Cuisinier François』 La Varenne

『Cuisinier roial et bourgeois』 François Massialot

『Le cuisinier moderne, qui aprend à donner toutes sortes de repas』 Vincent La Chapelle

『Dons de Comus』 François Marin

『L'Ecole parfaite des officiers de bouche』 Anonymous

『Essai sur les aliments』 Anne-Charles Lorry

『Bibliographie gastronomique』 Georges Vicaire

『Pleasure Reconciled to Virtue』 Benn Johnson

『A Masque Presented at Ludlow Castle』 John Milton

『Bulletin de l’Ecole de Médecine de Paris, et de la société établie dans son sein』 Louis Jacques Thenard

『Art de la cuisine au XIX siècle』 Antonin Carême

『Physiologie du goût』 Jean Anthelme Brillat-Savarin

『Theatre d'Agriculture』 Olivier de Serres

『Le jardinier françois』 Nicolas de Bonnefons

『Les délices de la campagne』 Nicolas de Bonnefons

『Le jardinier solitaire』 François Gentil

『Les Paysans de Languedoc』1969 Emmanuel Le Roy Ladurie

『Émile』 Jean-Jacques Rousseau

『Julie ou la Nouvelle Héloïse』 Jean-Jacques Rousseau

『Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes』 Jean-Jacques Rousseau

『Du contrat social』 Jean-Jacques Rousseau

『Some Thoughts Concerning Education』 John Locke

『 Journal inédit du duc de Croÿ (1718-1784)』 Le duc de Croy

『Mémoires de la baronne d'Oberkirch』Vol.2 Oberkirch

『Le hameau du Petit Trianon de la Reine』 Benjamin Warlop, Olivia Legrand