ジェームズ・ヘミングス

黒人奴隷のシェフ

ジェームズ・ヘミングス(James Hemings:1765–1801)は、 トーマス・ジェファーソン に仕えた黒人奴隷のシェフである。ジェームズ・ヘミングスはフランスで料理を学び、アメリカ帰国後もニューヨークやフィラデルフィア、そしてトーマス・ジェファーソンのプランテーションのあったモンティチェロでシェフを務めた。その後、奴隷から解放され自由な黒人シェフとして18世紀末から19世紀始めをフィラデルフィアやボルチモアで生きた人物だった。

James Hemings (1765–1801)

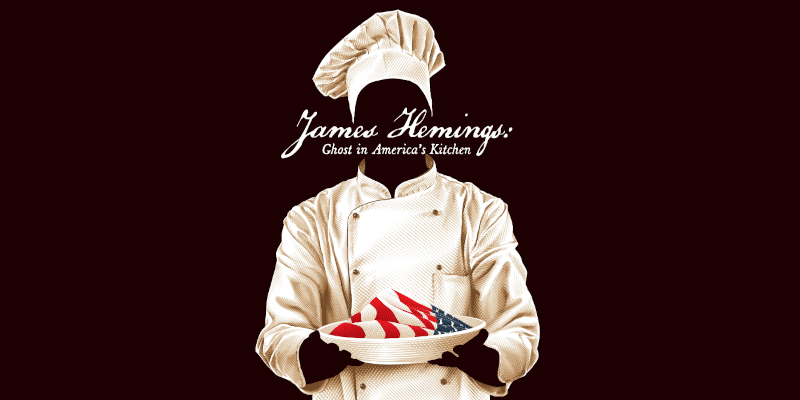

映画『James Hemings: Ghost in America's Kitchen』

アメリカの黒人たちの歴史は、白人主義や差別との戦いでもある。そもそもアメリカ黒人の先祖の多くは、奴隷としてアフリカから連れてこられ、白人によって売買され、プランテーションでの重労働に従事させられていた人々である。このような人権が奪われた立場の黒人奴隷の子孫たちが起こしたのが、1970年代の公民権運動であり、キング神父やマルコムXは、そうした運動の中心的な存在として活動した。こうした活動が発端となり、現在のアフリカ系アメリカ人の人々は自身の正統な権利を獲得しつつある。

「しつつある」というのはまだそれが達成されていないからであって、現代ではブラック・ライヴズ・マター(Black Lives Matter)という、黒人に対する暴力や構造的な人種差別の撤廃を訴える運動が盛んである。こうした活動が存在すること自体、アメリカ社会には白人主義や黒人に対する差別が根強く残っている証拠であり、黒人は自身の権利を守るため声をあげることが求められているのである。

まだ道半ばとはいえ、黒人が権利を獲得し、黒人の先人たちが成し遂げてきた業績への再評価が進むことで、かつての有能で先進的だった個々の黒人が注目を集めるようになってきた。ジェームズ・ヘミングスもそのような黒人のひとりであり、こうした再評価の流れのなかで、ようやく料理の世界におけるその業績が明らかになってきている。

ジェームズ・ヘミングスの素性

ジェームズ・ヘミングスの素性については可能な限り詳しく説明しておく必要がある。なぜならジェームズ・ヘミングスは、アメリカ大統領だった トーマス・ジェファーソン の所有する奴隷だったが、単純に主人とその奴隷という関係では無く、厳密に言えば親族関係にもあったからである。この時代に白人と黒人が、しかも大統領と黒人奴隷の親族関係など有り得ないと思われるかもしれない。しかし18~19世紀のアメリカ南部は白人と黒人の混血化が進んだ地域であり、白人男性のなかに黒人女性を妾として所有する者たちがいたのである。

トーマス・ジェファーソン(Thomas Jefferson)

1743年-1826年

特にフランス系、スペイン系の入植者が多く住んだニューオリンズでは、そのような混血が進み、こうした地域の人々はクレオールと呼ばれていた。クレオールたちはルイジアナ州の特にニューオリンズに独自の食文化を産み出すことになる。こうした食文化については、 クレオール料理 に詳しく解説してあるので参考にしていただきたい。

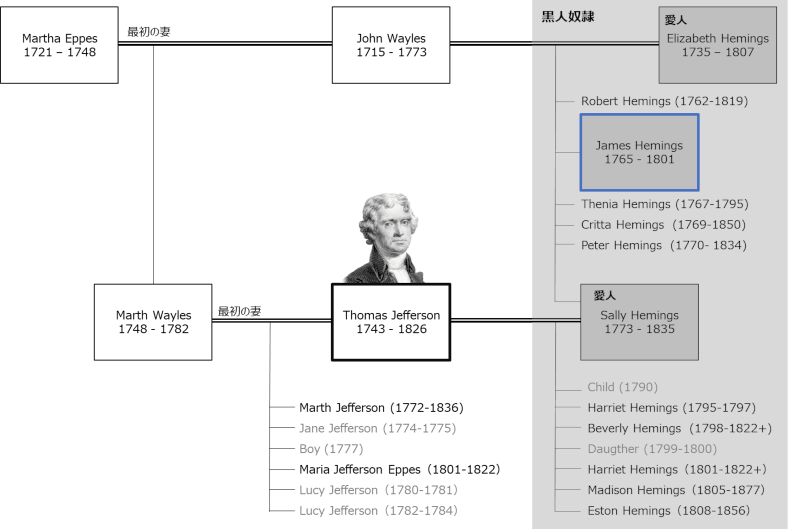

トーマス・ジェファーソンも、また妻の父であるジョン・ウェイルズ(義父)も黒人女性を妾としていたことから複雑で混血が進んだ家系が築かれることになった。以下に関係図を作成しておいたので、これを参照しながら説明を追って頂くと分かりやすいのではないかと思う。

1772年1月1日にトーマス・ジェファーソンは、マーサ・ウェイルズと結婚するが、この妻は早くに亡くなってしまう。その後、トーマス・ジェファーソンは終生独身であったが、実際には黒人奴隷の女性のサリー・ヘミングス(Sally Hemmings)を生涯の愛人としていた。実はこのサリー・ヘミングスは、トーマス・ジェファーソンの亡くなった妻マーサとは父親が同じで、母親が異なる姉妹の関係にあったのである。

彼女たちの共通する父親はジョン・ウェイルズ(John Wayles:1715年 - 1773年)というランカスター出身のイギリス人であった。この人物は1730年代にイギリスからバージニア植民地に移住して家族をもうけている。

ジョン・ウェイルズは、最初の妻のマーサ・エップスと結婚しているが、この妻は長女のマーサ・ウェイルズを産んだ6日後に亡くなってしまい、この時に残された娘のマーサ・ウェイルズが、トーマス・ジェファーソンと結婚して妻となったのである。

そして結婚の翌年1773年に義父のジョン・ウェイルズが死亡する。これによりトーマス・ジェファーソンは、かつてジョン・ウェイルズの奴隷で妾でもあったエリザベス・ヘミングスとその子供たちを引き継ぎ所有することになった。トーマス・ジェファーソンは、こうした奴隷たちをモンティチェロに移して住まわせることにしたのである。

義父のジョン・ウェイルズが、黒人奴隷のエリザベス・ヘミングスとの間にもうけた子供たちは以下の6名である。そのなかの重要なふたりを黄色でハイライトしておく。

母:エリザベス・ヘミングス

・ロバート・ヘミングス

・ジェームズ・ヘミングス(1765–1801)

・クリッタ・ヘミングス

・テニア・ヘミングス

・ピーター・ヘミングス

・サリー・ヘミングス(1773年頃 - 1835年)

トーマス・ジェファーソンの黒人奴隷シェフだったジェームズ・ヘミングスは、妻のマーサ・ウェイルズの母親違いの弟である。つまりトーマス・ジェファーソンから見ても、ジェームズ・ヘミングスは義理の弟という関係にあったことになる。

トーマス・ジェファーソンの妻マーサ・ウェイルズは1782年9月6日に33歳で亡くなってしまった。夫婦は数人の子供をもうけたが子供たちは早世してしまい、成人することができたのは以下の2名の娘たちだけである。長女のマーサ・ジェファーソンはパリで教育をうけた才女で、トーマス・ジェファーソンが大統領に就任すると、亡くなっていた母親に代わってファースト・レディの役割を果たした。この女性も重要なので黄色でハイライトしておく。

・マーサ(パッツィ)・ジェファーソン(1772年 - 1836年)

・マリア(メアリー)・ジェファーソン・エップス(1778年 - 1804年)

妻のマーサの死後、トーマス・ジェファーソンは黒人奴隷のサリー・ヘミングスを妾とした。サリー・ヘミングスの父親は、最初の妻マーサ・ウェイルズの父親と同じジョン・ウェイルズなので、トーマス・ジェファーソンは最初の妻を亡くした後、母親の異なる妹を妾としたということになる。こうしてトーマス・ジェファーソンはサリー・ヘミングスとの間に以下の6人の子供をもうけている。

母:サリー・ヘミングス

・ハリエット・ヘミングス(1795年10月5日 - 1797年12月7日)

・ビヴァリー・ヘミングス(1798年4月1日 - 1873年以降)

・テニア・ヘミングス(1799年に生まれ夭逝)

・ハリエット・ヘミングス(1801年5月22日 - 1863年以降)

・マディソン・ヘミングス(1805年1月19日 - 1877年)

・エストン・ヘミングス(1808年5月21日 - 1856年)

サリー・ヘミングスは多くのトーマス・ジェファーソンの子供を産んだが、彼らは皆が奴隷としての立場であり、トーマス・ジェファーソンの死によってようやく奴隷状態から解放されることになった。トーマス・ジェファーソンはその生涯中に通算607人もの黒人奴隷を抱えていたが、その中には妾となったサリー・ヘミングス、そしてその兄でシェフだったジェームズ・ヘミングスも含まれているのである。

幼少時代のジェームズ・ヘミングス

ジェームズ・ヘミングスは8~9歳の時に、母のエリザベス・ヘミングスと共にモンティチェロに奴隷として連れてこられた。ジェームズ・ヘミングスがシェフとなる契機は、トーマス・ジェファーソンが駐フランス公使としてパリに赴任したことである。1784年からトーマス・ジェファーソンはパリに移り住むことになり、トーマス・ジェファーソンはパリに長女のマーサ・ジェファーソンと、さらに当時19歳だったジェームズ・ヘミングスを帯同した。そしてジェームズ・ヘミングスにはフランス料理を学ばせ、シェフになるよう手配したのである。

パリ時代のジェームズ・ヘミングス

パリでのジェームズ・ヘミングスの立場は奴隷のままだったが、トーマス・ジェファーソンはジェームズ・ヘミングスに月額4ドルの給料を払っている。ジェームズ・ヘミングスはフランス料理の技術を学ぶため最初はケータリングとレストラン経営者:ムッシュ・コンボー(Combeaux)に1786年2月まで師事した。その後パティシエの見習いを経て、最後にコンデ公(Prince de Condé: Louis-Joseph de Bourbon)が郊外に有する邸宅、シャトー・シャンティ(Château de Chantilly)の料理長に師事し、フランス料理を学んだ。こうした3年間の修業を経て1787年にトーマス・ジェファーソンの邸宅とアメリカ大使館を兼ねたオテル・ド・ランジャックで料理長として腕を振るうことになる。

ここでジェームズ・ヘミングスは、政治家、作家、科学者、ヨーロッパの貴族たちに自分が習得したフランス料理を提供した。この当時のジェームズ・ヘミングスの月給は24リーブルになっており、この給料から自身で教師を雇ってフランス語の勉強もしている。まだ黒人奴隷という立場ではあったが、ジェームズ・ヘミングスは読み書きが出来、英語とフランス語を話し、フランス料理を習得したシェフとして活躍する人物となったのである。

ジェームズ・ヘミングスがシェフになった同年の1787年、トーマス・ジェファーソンは次女のメアリー・ジェファーソン(ポーリー)をパリに呼び寄せた。この時、メアリー・ジェファーソンの世話をするためにアメリカから一緒に付き添ってきたのが、ジェームズ・ヘミングスの妹のサリー・ヘミングスである。この時のサリー・ヘミングスの年齢は14歳で、長女のマーサ・ジェファーソンのひとつ下、次女のメアリー・ジェファーソンの5つ上の年齢である。

トーマス・ジェファーソンの娘たちは、修道院で学び、休みの時に家族で過ごすという生活を送っていた。この修道院にサリー・ヘミングスも入寮させられたのかは不明だが、修道院には入らずトーマス・ジェファーソンの住居にいたのではないかと考えられている。

サリー・ヘミングスがパリに来ですぐの時点では、まだトーマス・ジェファーソンの妾になっていなかったはずである。なぜならサリー・ヘミングスがパリに到着した1787年にトーマス・ジェファーソンは、イギリスとイタリアの血を引くマリア・コズウェイという人妻に入れあげていたからである。

よって妾となったのは旅行から帰ってから、あるいは後の数年以内であると思われる。サリー・ヘミングスの息子のマディソン・ヘミングスの回想録によると、母親(サリー・ヘミングス)がフランスからアメリカに戻ったときには既にトーマス・ジェファーソンの子供を妊娠していたと述べている。(この子供はすぐに亡くなってしまった)したがって、トーマス・ジェファーソンとサリー・ヘミングスの関係は遅くとも、パリの在職期間の終わり近くに迄には既に始まっていたはずである。

当時まだ14歳~16歳だったサリー・ヘミングスが妾になったことの裏付けとなりそうな証拠は、トーマス・ジェファーソンがつけていた会計帖の『Memorandum Books, 1789』からも確認することが出来る。1789年4月6日にサリー・ヘミングスのための服代が96リーブル、また同年4月16日にもサリー・ヘミングスのための服代で72リーブルの支払い記載がある。さらに翌月の5月25日にもサリー・ヘミングスの服代で25リーブルが支払われている。当時のサリー・ヘミングスの月給が12リーブルだったのでかなり高額な服が買い与えられたことになる。トーマス・ジェファーソンのこうした消費行動からもサリー・ヘミングスとの関係の変化を読み取ることが出来るのではないだろうか。

こうしたパリ時代のトーマス・ジェファーソンが題材となり、『Jefferson in Paris』(邦題:ジェファソン・イン・パリ/若き大統領の恋)というタイトルで映画化されている。この映画は良く時代考証が行われており、当時の出来事を理解するためにも興味のあるかたはぜひ視聴してみられることをお勧めする。

ジェームズ・ヘミングスの料理

パリ滞在期間中にジェームズ・ヘミングスの習得した料理は、トーマス・ジェファーソンの食卓で提供され、招待客からも好評を得ていたようである。実際にジェームズ・ヘミングスがパリでどのような料理を提供していたのかの記録は残されていない。しかしその後、トーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスがアメリカにどのような料理を持ち帰って広めたのか、さらにはトーマス・ジェファーソンの一族や親戚にどのようなレシピが伝えられ、それらが残されたのかを調べることで、パリでジェームズ・ヘミングスがどのような料理を作っていたのかを明らかにすることが出来るだろう。よって以下、ジェームズ・ヘミングスがパリから持ち帰ったとされる料理を取り上げ、その説明を加えることにしたい。

フレンチフライ

ジャガイモを揚げた料理はフランス語ではポム・フリット(Pommes frites)、あるいはフリット(frites)と呼ばれている。イギリスではチップス(Chips)と呼ばれ、フレンチ・フライ(French Fries)というのはアメリカで始まった名称である。フランスで食べられていたジャガイモの調理方法なのでフレンチ・フライと呼ばれているが、フランス駐在中にこれを知ったトーマス・ジェファーソンがアメリカで広めたことがこの名称にも関係しているのかもしれない。

フランスでジャガイモが一般的に食べられるようになったのは18世紀中半以降のことで、それまでジャガイモには毒があると信じられていた為に食べられていなかった。しかし農学者のアントワーヌ=オーギュスタン・パルマンティエ(Antoine-Augustin Parmentier)がこれを広めたことで、フランスではジャガイモが食べられるようになり、これをトーマス・ジェファーソンもジェームズ・ヘミングスも味わったに違いない。

やがてフレンチ・フライはアメリカに伝えられて、食べられるようになるが、トーマス・ジェファーソンが人々を招いて積極的にジャガイモを供したことが、その拡散につながったと考えられている。この話の真偽は確かめようがないが、少なくともかなり早い時期からトーマス・ジェファーソンはジャガイモを食べていたことに間違いはなく、これを調理していたのもジェームズ・ヘミングスだったことから、フランス帰りの彼らが伝えた、フランス料理のひとつだったと言うことが出来るだろう。

またトーマス・ジェファーソンの親戚に「メアリー・ランドルフ」という女性がいる。彼女はアメリカで初期に書かれた料理本の『The Virginia Housewife』の著者であり、この本の中にフレンチ・フライのレシピが記されているので以下に引用しておく。

【 TO FRY SLICED POTATOS 】

大きなジャガイモの皮をむき、それを厚さ約4分の1インチにスライスするか、レモンの皮をむくように、丸く削って切りとる。きれいな布でよく乾かしてから、ラードまたは食用油で揚げる。脂肪とフライパンがきれいであることを確認して、素早く火にかけ、様子を見ながら、ラードが沸騰して静かになったらすぐにジャガイモのスライスを入れ、カリカリになるまで動かし続ける。それらを取り上げてふるいで油を切る。ごく少量の塩をまぶして供する。

この料理方法は現代のフレンチフライと共通するものだが、現代のものとはその形状が異なる。このレシピでは、丸く切ってあり、しかも厚みがあるので、フレンチフライとポテトチップスの中間のような形状である。メアリー・ランドルフはこの料理を「TO FRY SLICED POTATOS:薄切りポテトの揚げかた」としていて、フレンチフライという料理名で記していないことから、かなり初期に伝えられたレシピであることが推測される。

メアリー・ランドルフは親戚関係にあるジェファーソン家の娘たちとは良くレシピの共有をしていたことから、このジャガイモ調理方法も、ジェームズ・ヘミングスを経て、メアリー・ランドルフに伝えられたのではないだろうか。料理本には記載されたが、明確な名前が無いことや、形状が丸いことから考えると、まだフレンチフライに至る前段階の、過渡的な料理であることが感じられる。こうした時代を経て、ジャガイモの形は細切りになっていったと考えられる。

また遡ると、フランスでもかつてはこのような調理方法でジャガイモは供されていたのかもしれない。ジェームズ・ヘミングスはこうした調理方法をアメリカに持ち帰り、それと同じものをトーマス・ジェファーソンの招待客たちに供していたのではないだろうか。

現代のアメリカのファーストフードにフレンチフライは付きものである。今では一般的で誰もが良く食べているフレンチフライであるが、このようにアメリカで一般的に食べられるようになるまでの源泉が、ここにあるとするのならば非常に興味深い話である。ヨーロッパでのフレンチフライの誕生は諸説あり、またその後、アメリカに伝えられた方法も諸説あるようだ。しかしアメリカでフレンチフライが広がった理由を挙げる時には、少なくともトーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスが何らかの影響を与えていたことに間違いはないだろう。

マカロニ・アンド・チーズ

ジェームズ・ヘミングスがフランスから持ち帰った代表的な料理はマカロニ・アンド・チーズである。この料理はアメリカの家庭料理として広く普及していて、マッケンチーズ(Mac'n Cheese)とも呼ばれ親しまれている。アメリカの殆どの学食のメニューにも載っている定番であることから、アメリカを代表するカジュアルな国民食のようになっている。

マカロニ・アンド・チーズ

この料理はかつてマカロニパイ(A Pie Called Macaroni)と呼ばれていた。1802年2月6日にトーマス・ジェファーソンはディナーでマカロニパイを供したことを、参加者で連邦議会議員のマナセ・カトラーが『Life of Rev. Manasseh Cutler』で述べている。この時の料理はジェームズ・ヘミングスによってつくられたものではなかったが、それでもジェームズ・ヘミングスがパリから持ち帰ったレシピにマカロニ料理が含まれており、それがトーマス・ジェファーソンを通してアメリカに広がったことには間違いないだろう。

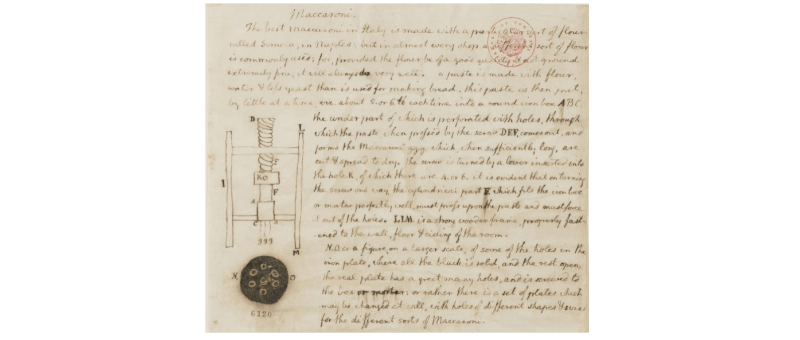

トーマス・ジェファーソンはマカロニを好んで食べていたようで、パリ駐在の期間にマカロニの製造機を購入している。また自身で描いたマカロニ製造機のスケッチが米国議会図書館に残されていることからも、製造方法も含めたこの食品に対する興味が感じられるのではないだろうか。

米国議会図書館には他にも、トーマス・ジェファーソンによって書かれた「Nouilly á maccaroni:マカロニのヌイイ」のレシピも残されている。だがこれは料理のためのレシピではなく、麺をつくるためのレシピである。以下にそのレシピを記しておく。

【 Nouilly á maccaroni:マカロニのヌイイ 】

卵 6個:黄身と白身

ワイングラス2杯の牛乳

2lb (500g)の小麦

塩少々

水を加えずにこれらを良く混ぜあわせる。それを丸めて、紙の薄さになるまでローラーで伸ばし、小さくカットしてから、さらに手で転がして長いスリップにし、適当な長さに切る。

お湯に入れて15分ほど煮てから湯を切る。

こうした文書が存在していることからして、トーマス・ジェファーソンは、ジェームズ・ヘミングスにまずはマカロニから作らせ、それをマカロニパイ(現代のマカロニ・アンド・チーズ)に調理させていたものと思われる。ただ晩年にトーマス・ジェファーソンが残した記録では、12回もマカロニを購入したことが書かれている。ここからするとジェームズ・ヘミングスがモンティチェロを去った以降は、トーマス・ジェファーソンの食卓に並べられるマカロニ・アンド・チーズは既製品に頼るようになっていたのかもしれない。

現代のマカロニ・アンド・チーズに通じる料理のレシピは、トーマス・ジェファーソンと親族関係にあった メアリー・ランドルフ の『The Virginia Housewife』に記されている。ちなみに1824年に出版されたこの料理本がアメリカで最初にマカロニ・アンド・チーズのレシピを紹介した書籍である。メアリー・ランドルフがマカロニ・アンド・チーズのレシピを最初に記すことが出来た理由は、彼女がトーマス・ジェファーソンと親族という近い関係にあったことや、両家の交流によって互いにレシピが共有されていたからだろう。メアリー・ランドルフが本に記したレシピを以下に示しておく。

【 MACARONI 】

Boil as much macaroni; as will fill your dish, in milk and water, till quite tender; drain it on a sieve, sprinkle a little salt over it, put a layer in your dish, then cheese and butter as in the polenta, and bake it in the same manner.

【 マカロニ 】

皿一杯になる量のマカロニを、牛乳と水で柔らかくなるまで茹でからザルで水気を切る。塩を少々ふって、皿にポレンタと同じようにチーズとバターが層になるように入れてオーブンで焼く。

このマカロニ料理のコツは、マカロニを茹でる時にお湯に牛乳を混ぜることである。こうすることでより柔らかくクリーミーな仕上がりのマカロニ・アンド・チーズを作ることが出来る。Netflixの番組「アフリカからアメリカへ:米国料理のルーツを辿る」の第三話「”建国の父”の料理人」では、実際にモンティチェロのキッチンで、料理研究家のレ二・ソレンソン(Leni Sorensen)がマカロニパイ(マカロニ・アンド・チーズ)を作るシーンがある。

この番組で当時のモンティチェロのキッチンがどのように使われていたのかを知ることが出来るだけでなく、トーマス・ジェファーソンがどのような料理を食べていたのか、どのように黒人奴隷だったジェームズ・ヘミングスによってこの料理がアメリカに伝えられたのか、その背景が説明された良質な番組なので、機会があればぜひ視聴して頂きたい。

Netflixの番組でマカロニパイを作っていたレ二・ソレンソンは、 メアリー・ランドルフ の料理研究者でもあるので、当時のレシピの再現は『The Virginia Housewife』を参考にしたものになっている。そしてこのレシピは黒人奴隷だったジェームズ・ヘミングスによってパリからもたらされ、これがメアリー・ランドルフに伝えられて本に掲載されることになったのだろう。

Snow Eggs(雪の卵)

Snow Eggs(雪の卵)とは、メレンゲでつくるデザートで、ジェームズ・ヘミングスがパリから持ち帰ったレシピである。フランスではクラシックな定番デザートで、フランス語では Oeufs à la neige(雪の卵)と呼ばれている。またカスタードソースのうえにメレンゲを浮かべて出されることから、このデザートを、ile flottante(浮島)と呼ぶ場合もあるようだ。

Snow Eggs(雪の泡)

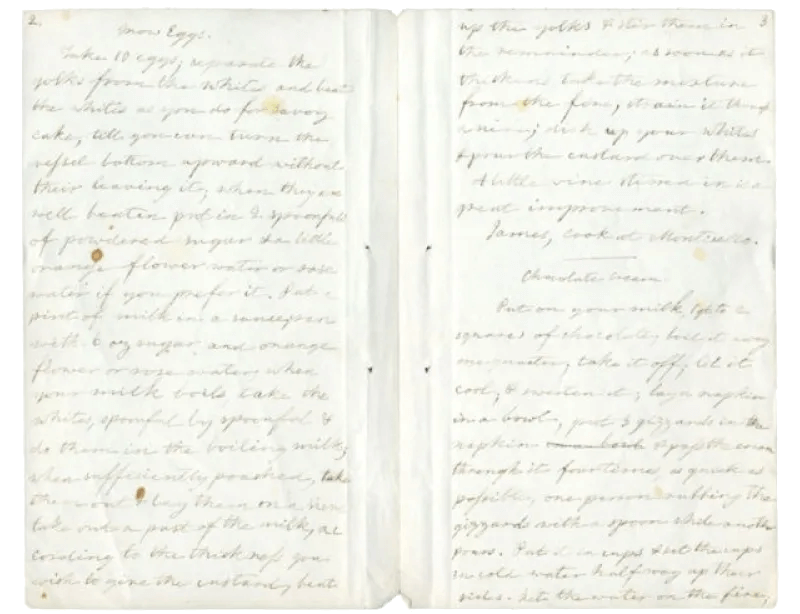

このレシピは、トーマス・ジェファーソンの孫娘であるバージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリスト(Virginia Jefferson Randolph Trist)が編集したクックブックにレシピが残されている。そして彼女は、このレシピがジェームズ・ヘミングスに由来するものだと記している。

Virginia Jefferson Randolph Trist Cookbook

バージニア大学図書館所蔵 特別コレクション

『Virginia Jefferson Randolph Trist Cookbook』に記載されている、Snow Eggsのレシピを以下に記しておく。

【 Snow Eggs 】

卵10個を取って、卵黄と卵白を分ける。卵白を泡立てる。白身はサヴォワケーキと同じように泡立てる。ケーキと同じように、容器の底を逆さにしても落ちないぐらいに卵を泡立てる。よく泡立てた後、スプーン2杯の粉砂糖と、お好みでオレンジフラワーウォーターまたはローズウォーターを少々入れる。

鍋に1パイントの牛乳を入れ、6オンスの砂糖とオレンジフラワーかローズウォーターを加えます。鍋の牛乳が沸騰したら、白身(メレンゲ)をスプーン1杯ずつ取り、沸騰した牛乳の中に入れる。十分にゆでたら、取り出して水気を切る。望むカスタードの濃厚さに応じて、牛乳の量を調整し、卵黄を泡立て牛乳を加える。とろみがついたらすぐに、混合物を火から下ろし、ふるいにかけて濾す。卵白を皿に盛って上にカスタードを注ぐ。少量のワインを加えて混ぜると、より美味しくなる。

ジェームズ。モンティチェロの料理人

こうしたフランスの洗練されたデザートは、モンティチェロにやって来た招待客を大いに喜ばせただろう。バージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリスト(以下バージニアと表記)は1801年生8月22日にモンティチェロで生まれた。1801年8月~9月中旬まで、ジェームズ・ヘミングスはトーマス・ジェファーソンのためにモンティチェロで料理を務めたが、これは丁度、バージニアが生まれたタイミングとも合致する。よってジェームズ・ヘミングスは、生まれたばかりの赤子のバージニアに会ったのかもしれない。当然、バージニアの記憶にジェームズ・ヘミングスの記憶はなかったはずだが、子どもの頃から食べて来たジェームズ・ヘミングス由来のSnow Eggsは特別なお菓子だったに違いない。わざわざジェームズ・ヘミングスのレシピと記載したことからも、ジェファーソン家でこのレシピは代々、大切に伝えられてきたことが理解できる。

バージニアの母親は、マーサ・ジェファーソンである。マーサ・ジェファーソンはモンティチェロの管理や料理の監督を行っていたが、バージニアの妊娠・出産によってモンティチェロでの仕事を果たすことが難しくなっていた時期だったのではないかと考えられる。この時期に1ヵ月半だけジェームズ・ヘミングスがモンティチェロにやってきて料理をしたのは、マーサ・ジェファーソンが身重で出産前の動けない期間に、モンティチェロの料理を監督してもらう為だったのではないだろうか。

またマーサ・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスは、パリ滞在の5年間を過ごした間柄であり、また後からパリに到着した妹のサリー・ヘミングスもまたモンティチェロに住んでいた。マーサ・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスは古くからの近しい関係にあり、ジェームズ・ヘミングスは、マーサ・ジェファーソンにSnow Eggsのレシピを教え、そのレシピは娘のヴァージニアに母から伝えられたのだろう。その際に、母親のマーサ・ジェファーソンは、そのレシピがヴァージニアの記憶にない、ジェームズ・ヘミングスという名前のシェフから教えられたものであることを伝えたのである。ジェームズ・ヘミングスは、ヴァージニアが生まれてモンティチェロを去ったその翌月の10月に死亡してしまう。しかしそのレシピはジェームズ・ヘミングスの記憶と共に、ジェファーソン家に伝えられ、残り続けたことは非常に印象深い事実である。

ジェームズ・ヘミングスの死の経緯と、なぜモンティチェロで1ヶ月半だけ働いたのかの考察については、後でその詳細を語ることにしたい。

クレーム・シャンティイ

ここまでジェームズ・ヘミングスがアメリカに伝えたと思われる3つのレシピ(フレンチフライ、マカロニ&チーズ、Snow Eggs)を取り上げて解説してきたが、ここでは最後に例外としてクレーム・シャンティイ (Crème Chantilly)を取り上げ、これがジェームズ・ヘミングの習得したレシピに含まれるのか否かを検討したい。

まずクレーム・シャンティイそのものと、その由来について説明しておくことから始めよう。クレーム・シャンティイとは、いわゆる英語で云うところでホイップクリームである。フランス語ではこれをクレーム・シャンティイ(Crème Chantilly)と呼ぶ。諸々と細かい定義はあるのだがが、基本的にはクレーム・シャンティイはホイップクリームと同じものであると考えて良い。

フランソワ・ヴァテール

一般的にクレーム・シャンティイの由来として良く語られているのが、コンデ公のメートル・ドテル(執事あるいは給仕長とも訳す)だった、フランソワ・ヴァテール(François Vatel)が考案したという説である。1671年、コンデ大公はルイ14世を自身のシャンティイ城に招き、3日間におよぶ豪勢な宴会を行なった。その時にフランソワ・ヴァテールはクレーム・シャンティイを供したとされている。

この宴会によってコンデ大公は、かつての謀反の疑いによって外されていた役職に復帰したいと考えていた。そのため豪華なもてなしによってルイ14世への忠誠を示し、信頼を得ることを目的にこの宴会を催したのである。よってフランソワ・ヴァテールには、この宴会を絶対に成功させることが使命として課せられていたのである。しかしながら、宴会では肉が足りなくなるなどの幾つかの不手際があり、さらに宴会3日目の金曜日には料理のための魚が届かなかったことから、フランソワ・ヴァテールは宴会の失敗を悲観して、自ら剣を3回自身に突き立てて自殺してしまったのである。

ちなみにそのすぐ後に、他の港から魚は届いて宴会は成功に終わり、コンデ公は無事に職務に復帰している。このフランソワ・ヴァテールの悲劇は書簡作家のセヴィニエ侯爵夫人によって後世に伝えられ、シャンティイ城における有名なエピソードとなった。その内容の詳細は、1971年4月27日にセヴィニエ侯爵夫人がグリニャン夫人へ宛てた手紙、『47.—DE Mme DE SÉVIGNÉ A Mme DE GRIGNAN.』P121のなかで確認することが出来る。

シャンティイ城

さてクレーム・シャンティイの元祖のように考えられているシャンティイ城で、ジェームズ・ヘミングスは修業していることから、アメリカにクレーム・シャンティイ(ホイップクリーム)をもたらしたのはジェームズ・ヘミングスだとする説もあるが、これは本当なのだろうか。

シャンティイ城とジェームズ・ヘミングス

まず始めに、クレーム・シャンティイとジェームズ・ヘミングスの間に本当につながりがあるのかを明らかにしておく必要がある。先にも説明したように、一般的にクレーム・シャンティイは、名前が示す通りシャンティイ城で発案されたものだと考えられてきた。ジェームズ・ヘミングスはシャンティイ城のコンデ公のシェフのもとで修業をしており、そうであれば、当然、クレーム・シャンティイを習得し、それをアメリカにも伝えたはずだろう。ジェームズ・ヘミングスがコンデ公のシェフに付いて料理の修業をしたことを示す証拠は、その時に支払われたジェームズ・ヘミングスの研修費に関して交わされた書簡から確認することが出来る。

まずジェームズ・ヘミングスがコンディ公のシェフのもとで働いていたことは、『To Thomas Jefferson from Philip Mazzei, 17 April 1787』から確認できる。これはジェームズ・ヘミングスとコンディ公のシェフの間に入って手配をしていたイタリア人のPhilip Mazzeiがトーマス・ジェファーソンに1787年4月17日に書いた手紙であり、そのレッスン料が非常に高価であることを伝えている。ジェームズ・ヘミングスは既にパリで1日、郊外(シャンティイ城)で5日、再びパリに戻ってから4日間の研修を受けたことが分かる。シャンティイ城での研修の場合は宿泊も含めて一日12フランが要求されており、この費用はかなり高額である。

これに対するトーマス・ジェファーソンの決断が、1787年5月6日のPhilip Mazzeiへの返信、『From Thomas Jefferson to Philip Mazzei, 6 May 1787』である。ここでトーマス・ジェファーソンは「ジェームズに対するあなたの配慮に感謝し、あなたが提案した、ジェームズを(コンデ公の)シェフに任せるという方針で進めます。 ...(値段の高さについては)私の不平不満に過ぎず、私はお金を払ってジェームズに研修を受けさせようと思う」と述べている。つまりトーマス・ジェファーソンは、高額であったとしてもジェームズ・ヘミングスに修業を受けさせることを決めたという訳である。

このような経緯で、高額な研修費が払われ、ジェームズ・ヘミングスはコンデ公のシェフのもとでフランス料理を学ぶ機会を得ることができた。しかし、この時の研修費用があまりにも高額だったことが、その後のジェームズ・ヘミングスの奴隷からの解放時期を先延ばしにされる理由にもなってしまう。研修費用が高額だったことから、トーマス・ジェファーソンは、直ぐにジェームズ・ヘミングスを奴隷から解放するのではなく、その料理技術を弟のピーター・ヘミングスに教え、彼がその技術を取得した時に初めて奴隷から解放するという条件が付くことになってしまったのである。

確かにジェームズ・ヘミングスの研修費用は高額であったが、シャンティイ城主のコンデ公のシェフから直接学んだ経験の価値は計り知れないものだったはずである。この時、ジェームズ・ヘミングスは既に一通りシェフとしての修業はしており、ある意味、ブラッシュ・アップのために、コンデ公のシェフの下で学んだのではないだろうか。フランソワ・ヴァテールの時代から、この時代に至るまで、シャンティイ城のキッチンは高い評価を保持し続ける美食の殿堂として知られていた。これは現代に言い換えるとミシュランの3つ星のトップ・レストランで修業するということに等しいと言えるのかもしれない。

クレーム・シャンティイを習得したのか

ジェームズ・ヘミングスが残したと考えられるレシピを見てゆくと、クレーム・シャンティイ(ホイップクリーム)に関する記述がどこにも含まれていないことに気付かされる。ジェームズ・ヘミングスは直接、自分でレシピを残したわけではないので、ジェファーソン家の女性が記したレシピからそれを確認するのだが、クレーム・シャンティイに類するようなレシピはどこにも見当たらないのである。

トーマス・ジェファーソンの長女で、最もジェームズ・ヘミングスの料理を食べたうちの一人であるはずのマーサ・ジェファーソンもクレーム・シャンティイに類するレシピは残しておらず、親戚でありレシピも共有していた初期アメリカで最も重要な料理書を記したメアリー・ランドルフの『The Virginia Housewife』のなかにも、そのようなレシピは含まれていない。彼女たちは何種類もの「Cream」の作り方を記しているが、それらは生クリームに果汁や果実を加えたものだったり、あるいはメレンゲをつかったもの、さらにはアイスクリームのためのレシピであり、ホイップしたクリームをつかうものは含まれていないのである。

こうしたジェファーソン家に残されたレシピから考えると、ジェームズ・ヘミングスはトーマス・ジェファーソンの食卓にクレーム・シャンティイを供してはおらず、クレーム・シャンティイそのもののつくりかたも習得はしていなかったということになる。コンデ公のシャンティイ城で料理を学んでいながら、ジェームズ・ヘミングスがこれを習得していなかったとは一体どういうことなのだろうか。

ホイップクリームについての文献

ジェームズ・ヘミングスが、クレーム・シャンティイのレシピを残さなかったのは、そもそもクレーム・シャンティイの作り方を学んでいなかったからであるとわたしは推測している。クレーム・シャンティイは、シャンティイ城のメートル・ドテルだったフランソワ・ヴァテールが始めたように言われているが、これがそもそもの間違いである。ホイップクリームは16世紀には既に作られていて、牛乳の雪 (イタリア語: neve di latte、フランス語: neige de lait)と呼ばれていた。

ホイップクリームに関する記述は、クリストフォロ・ディ・メッシスブーゴ(Cristoforo di Messisbugo)がフェラーラで1542年に出版した『Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale(宴席:食べ物と諸々の道具立ての構成)』のなかに「neve di latte」として既に何度が言及されている。

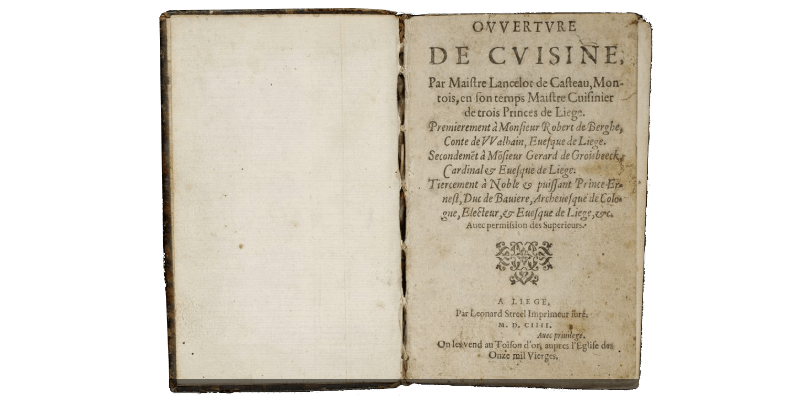

また16世紀にリエージュ(現在のベルギーの都市)の大司教たちの料理長を務めていた、ランスロ・ド・カストー(Lancelot de Casteau)が料理書を出版している。1604年に記した『Ouverture de cuisine』P123には、「Pour faire neige」の項があり、その内容を見ると明らかにホイップクリームの作り方である。

これら残されている文献が示しているように、ホイップクリームは16世紀から既に存在していたのである。よってフランソワ・ヴァテールが発案し、シャンティ城から広まったという説そのものが間違いなのである。

クレーム・シャンティイの文献初見

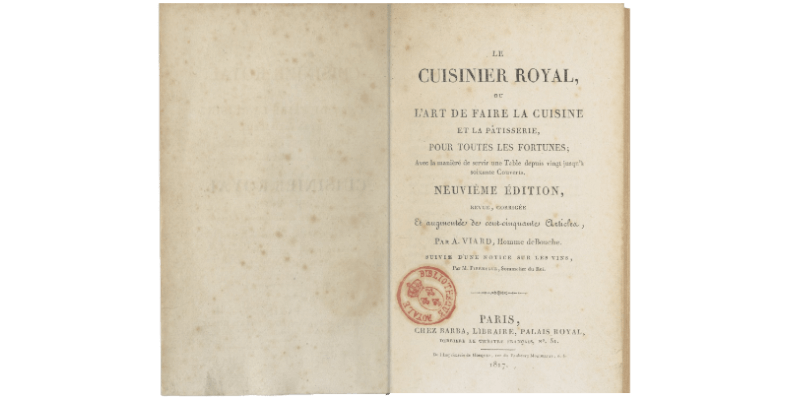

クレーム・シャンティイという名称が文献に登場するのは、ようやく19世紀に入ってからである。アレキサンドル・ヴィアール (Alexandre Viard)が、1820年に出版した『Le cuisinier royal』第10版 P395に始めてクレーム・シャンティイの名称は確認できる。

現在は「Crème Chantilly」と呼ばれているが、この本では「Crème à la Chantilly」と表記されている。フランス語の「à la」とは”~風”という意味であり、この当時はまだ「シャンティイ風のクリーム」という不明確な名称だったということになる。しかも他にもこの本の中にはシャンティイを冠する幾つかの料理レシピが掲載されている。ポタージュの項には「à la Chantilly」というレンズ豆に卵とバターをつかったスープが掲載されているし、また「Garbure au Hameau de Chantilly」という、フランス南西部のかつてはガスコーニュと呼ばれていた地方の、牛肉を使ったガルビュールという郷土料理のレシピがある。またパティスリーの項には「Sultane à la Clianlilly」というケーキのレシピがある。

最も注目すべきは「Tartelettes à la Chantilly」というタルトのレシピで、このタルトにはクレーム・シャンティが使われている。しかし原書に記述の間違いがあり、「Fouetté ou à la Chantilly」あるいは「Crème à la Chantilly」の説明した後に、そのクリームの詳細は「Crème à la Chantilly」を参照するようにと指示されているが、調べて見ても「Crème à la Chantilly」の項は無く、実際には「Crème fouettée」を参照しなければならないようになっている。そこには次のように説明されている。

【 Crème fouettée 】

ボールに良質の生クリームを入れ、同量の粉砂糖、ガム・アドラガント少々、オレンジフラワーウォーター少々を加え、樹皮のない柳の小枝の束で全体をホイップする。よく膨らんだら、しばらく置いて、皿の上にピラミッド型に盛る。周囲に小さなレモンやオレンジの皮の砂糖漬けを盛り付ける。

「Fouetté ou à la Chantilly」と「Crème à la Chantilly」は同じものであり、明らかに現在で云うところのホイップクリームである。現代では「Fouetté ou à la Chantilly」は単にホイップしたもので、「Crème à la Chantilly」は砂糖を加えてホイップしたものと呼び分けているが、1820年に出版されたこの料理書では砂糖が加えられており、同じものとして特に区別はされていない。

ここで改めて注意を引いておきたいのは、「à la Chantilly」(シャンティイ風)という表現が幾つかの料理にも使われていることである。なぜシャンティイをこれらの料理が冠するようになったかというと、それはシャンティイ城が歴史的に美食と関係した場所だったからである。実際にコンデ公はルイ14世を招いて、フランソワ・ヴァテールの采配により大饗宴を催した。こうした饗宴はフランソワ・ヴァテールの死も含めて伝説的なものとなり、その後も美食としての評価を保ち続けていたのである。

料理にはこうした美食にまつわる形容詞的な名称が付けられることが多く、例えばローマの ルックルス(Lucullus)という美食家の名前を借りて、「à la Lucullu」を冠する料理がいくつもつくられている。「Crème à la Chantilly」もそれと全く同じで、シャンティイ城での歴史的饗宴や、その後も保ち続けてきた料理の評判が、ホイップしたクリームに結び付けられ、やがては「Crème à la Chantilly」から「Crème Chantilly」という確信的な名前に変化したのだろう。

また日本でも、幽庵焼きという料理方法があるが、これは江戸時代初期に、 堅田幽庵 が始めた料理法だとされている。しかし実際にこうした料理方法が取られるようになったのはもっと後代になってからであり、恐らく大正時代から昭和初期になって呼ばれるようになった料理方法である。堅田幽庵は茶人であり、味覚鋭敏として知られた人物だったので、このような謂れが後代になって作られたものだと考えられるのである。

このようにクレーム・シャンティイの名称は19世紀初め頃になってようやく登場したことが明らかなので、ジェームズ・ヘミングスが修業した1787年という年には、クレーム・シャンティイという名称すらまだ存在していなかったと云うことになる。さらにクレーム・シャンティイ自体が、シャンディイ城を代表する料理方法だったのかも不確かである。なぜならその名称は、単に美食の歴史を有するシャンティイ城と後代になって結びつけられた名称でしかないからである。かつてフランソワ・ヴァテールが、ホイップクリームを饗宴のデザートで出した可能性があり、こうした話が結びついてクレーム・シャンティイという名称が付けられることになったのだろう。いずれにしてもクレーム・シャンティイは、シャンティイ城に伝えられてきたスペシャリテのようなものではなく、後から名前だけ取られて付けられたと考えるべきである。

ジェームズ・ヘミングスはシャンティイ城で修業を経験したが、その時代はクレーム・シャンティイという名前そのものが存在していなかった。それだけでなく、シャンティイ城では、いわゆるホイップクリームを使ったデザートそのものも作られていたのかすら不確かである。ジェームズ・ヘミングスの残したレシピの中に、クレーム・シャンティイが含まれていないということは、その当時(1787年)は、シャンティイ城でクレーム・シャンティイは調理されていなかった可能性を示すものであるように思える。ジェームズ・ヘミングスはアイスクリームや、メレンゲのレシピをアメリカに持ち帰っているので、もしクレーム・シャンティイに接していたならば間違いなくこのレシピをアメリカに持ち帰ったことだろう。しかし実際にはクレーム・シャンティイのレシピは、アメリカへは持ち帰られなかったのである。

ここからもクレーム・シャンティイが名付けられたのは19世紀に入ってからであり、17世紀にフランソワ・ヴァテールがクレーム・シャンティイを発明した訳ではないこと。またクレーム・シャンティイが、シャンティイ城に由来するものではないことを理解できるに違いない。現在では、シャンティイ城の敷地内のレストランの「Le Hameau」でクレーム・シャンティがデザートとして供されており、伝統的なというと正確ではないので名物として話の種に食べてみるのも良いかもしれない。

クレームシャンティに関してはその歴史がまだ曖昧なので、詳細の出典基元を確認したい方は、「クレーム・シャンティイ」の項を確認するようにして頂きたい。

帰国前のジェームズ・ヘミングス

フランスには奴隷制度が無いために、ジェームズ・ヘミングスはフランスに留まれば法的に奴隷から解放されたはずである。フランスでシェフとしての技能を身に付けたジェームズ・ヘミングスは、給料も支払われ、アメリカにいた時とは比べられないほどの自由を得ていただろう。それでもトーマス・ジェファーソンの帰国と共にアメリカに戻り、奴隷という立場に戻ることになった。

なぜジェームズ・ヘミングスがアメリカに戻り、奴隷としての立場に甘んじたのかについては、幾つかの状況から推測することができる。まずトーマス・ジェファーソンは高額な支払いをジェームズ・ヘミングスの料理修行のために行っている。それに報いるためにもアメリカでトーマス・ジェファーソンのために一定期間は料理を作り続ける必要があったのだろう。当然ながらそうすることでいつかは奴隷から解放されるという確信もあったはずである。

そしてもうひとつは、妹のサリー・ヘミングスが、パリでトーマス・ジェファーソンの愛人となり、トーマス・ジェファーソンの子供を宿したからである。これにより親族関係上、ジェームズ・ヘミングスは、トーマス・ジェファーソンの義理の弟という立場となった。子供が生まれれば、妹のサリー・ヘミングスやその子ども、さらには自身も直ぐに奴隷から解放されると考えたはずである。こうした状況からも、ジェームズ・ヘミングスはいずれ自分は奴隷から解放されることを期待することができたのである。

また文書は残されていないが、パリでトーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスの間には何らかの奴隷解放に関する合意が交わされていた可能性もある。いずれにしてもジェームズ・ヘミングスがアメリカに帰国し、再び奴隷に戻ったその背景には、何らかの納得できるトーマス・ジェファーソンからの条件提示があったからだと考えられる。

帰国後のジェームズ・ヘミングス

アメリカ帰国後、トーマス・ジェファーソンは、ジョージ・ワシントン大統領の国務長官になり、ニューヨークとフィラデルフィアに住んでいる。これに伴いジェームズ・ヘミングスは1790年3月にニューヨーク市メイデン レーン 57番地(57 Maiden Lane, New York)にあったトーマス・ジェファーソンの家でシェフの仕事を開始している。

ニューヨーク時代(1790-1790)

1790年6月20日、トーマス・ジェファーソンはニューヨークの自宅で重要な晩餐会を開いている。参加者はトーマス・ジェファーソンの政治的盟友であるジェームズ・マディソン(後の4代目大統領)と、トーマス・ジェファーソンの政敵であったアレキサンダー・ハミルトン財務長官の3人である。彼らは、長期にわたる議会の行き詰まりについて話し合うために集まり、この晩餐会でアメリカ合衆国の北部と南部の重要な政治的妥協点を内々に決定した。これは「1790年妥協」として知られ、その後のアメリカ合衆国の歴史に残る大きな転機となっている。

アレクサンダー・ハミルトン

Alexander Hamilton:1755年-1804年

トーマス・ジェファーソンとジェームズ・マディソンは南部の利権を代表する民主共和党の政治家であり、アレキサンダー・ハミルトンは連邦党であり北部の利益を守る政治家である。「1790年妥協」の内容とは、首都を南部に置くことを条件に、北部が独立戦争によって負った戦時負債を合衆国全体で肩代わりするというものである。当時、南部は既に負債の支払を終えていたが、北部はまだ負債の返済を終えていなかった。合衆国全体で負債を支払うことになれば、既に支払済みの南部は損をすることになるので、南部の議員たちはこれに反対していたのである。しかしこの法案に合意するという取引で、その代償として、首都を奴隷制を認めるメリーランド州とバージニア州の2州から提供されるポトマック川の場所(現在のワシントンD.C.)に置くというメリットを得たのである。当時のアメリカの首都はニューヨークやフィラデルフィアといった北部に置かれていたが、これらの都市では、さかんに奴隷制度の廃止が訴えられていた。例えばフィラデルフィアでは、奴隷が6か月間滞在したならば自由人となる権利が定められていたが、それは奴隷制度反対の機運がもともとこの都市にはあったからである。

つまり首都が南部につくられるということは、北部が奴隷制度に対して反対を唱えないことを暗に意味するものであった。現在のアメリカ合衆国の首都、ワシントンD.C.は、実はこのような背景から誕生した都市であり、その背後には南部の奴隷制度を継続するための意図があったのである。

こうした南部と北部の利害の妥協点が定められ、またワシントンD.C.がアメリカの新首都となった契機が、トーマス・ジェファーソンの自宅のダイニングルームで行われたことは見過ごせない。そして当然ながら、この時に料理をつくっていたのはジェームズ・ヘミングスである。この政治的に重要な意味をもつ晩餐会で、ジェームズ・ヘミングスの料理は大きな役割を果たしたとも言える。なぜなら南部と北部の合意点が迷走する中、この晩餐会でようやく双方の妥協点が見いだされ、交渉がまとまったからである。こうした硬直状態にある会談では、双方が打ち解けて歩み寄り妥協点を見出すための切っ掛けとして、美味なる料理の果たす役割が非常に大きいことは言うまでもない。

2016年にトニー賞13部門16ノミネートを獲得したミュージカルに「ハミルトン」がある。これは先ほどのトーマス・ジェファーソンの政敵だったアレクサンダー・ハミルトン(Alexander Hamilton:1755年-1804年)を主人公にしたミュージカルで、アメリカでは社会現象にまでなるほど高い興行成績を収めた大ヒット作である。

このミュージカルの中には、「The Room Where It Happens:それが起こる部屋」という曲があり、ここで歌われる「部屋」というのが、正に1790年6月20日のニューヨークにあったトーマス・ジェファーソンのダイニングルームのことである。ここで「1790年妥協」が決定され、その料理をジェームズ・ヘミングスが準備したことは意味深い。ちなみにこのミュージカルの出演者は、歴史上実在の人物(もちろんジェファーソンもハミルトンも)はすべて白人ではなく有色人種で配役されている。これはミュージカル「ハミルトン」の楽曲がヒップホップ、R&B、ソウルミュージックといった黒人音楽の要素を組み込んでいるからだが、この部屋「The Room Where It Happens」の料理を担当した表に出ないジェームズ・ヘミングスの存在と役割を想うと、わたしはそこに非常に印象深いものを感じたことをここに記しておきたい。

ちなみに2016年3月14日に、このミュージカル「ハミルトン」のキャストたちがホワイトハウスに招かれ、オバマ大統領の前で楽曲を披露している。その時の映像が「The Obama Whitehouse」で公開されている。最前列に座るオバマ大統領とミッシェル夫人の前で歌う演者たちの歌唱力は抜群かつ圧巻である。オバマ大統領は大統領就任時にブルッキングス研究所の立案した「ハミルトン・プロジェクト」という、まさにアレクサンダー・ハミルトンの名前を冠した経済政策を掲げていたので、このミュージカル「ハミルトン」がホワイトハウスで演じられたことの背景には、そうした深い意味もあったはずである。

"Hamillton" at White House

また、かつては白人権力の象徴のような場所であったホワイトハウスで、黒人文化から生まれたラップ・ミュージカルが有色人種のキャストによって、しかも黒人初のオバマ大統領の前で演じられたことには大きな意義がこめられている。これは象徴的なことであって、このステージは、実際に数多くの黒人たちが歴史を通してアメリカに大きな貢献をしてきたことに対する評価と、その積み上げてきた功績によって実現されたものだと言えるだろう。今後はそのような功績のひとつに、料理の分野でジェームズ・ヘミングスという黒人奴隷がいたことが認知され、彼に対する評価が一層進むようになることを祈りたい。

フィラデルフィア時代(1790-1793)

1790年12月に政府の所在地がフィラデルフィアに移されると、ジェームズ・ヘミングスもフィラデルフィアに移り、トーマス・ジェファーソンのシェフを務め続けた。先にも言及した通り、フィラデルフィアでは奴隷が6ヵ月間この地に滞在すれば自由を主張できると定められていたのだが、ジェームズ・ヘミングスは1791年10月22日から1792年7月13日まで10カ月、1793年には11か月と、6ヵ月間以上をフィラデルフィアに滞在しているにも関わらずその権利を行使していない。

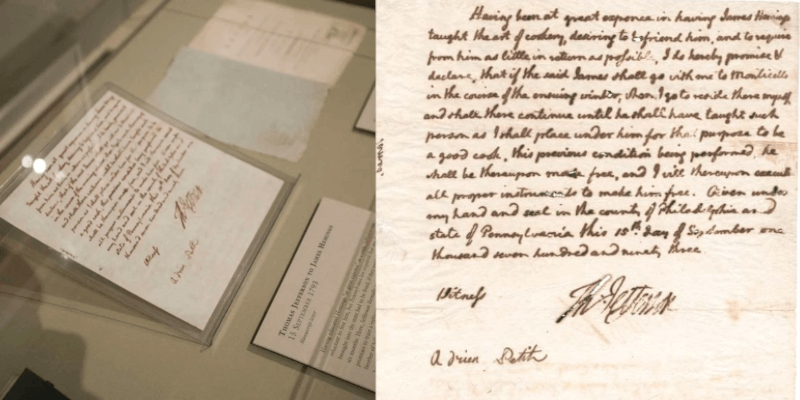

しかし、1793年にトーマス・ジェファーソンが国務長官の職を終えて、バージニア州のモンティチェロに帰ることになった時、ジェームズ・ヘミングスは奴隷から解放されて自由人になることを求めたようである。これに対してトーマス・ジェファーソンは奴隷からの解放を約束し、それを文書化した。それが『Agreement with James Hemings, 15 September 1793』という契約書である。

『Agreement with James Hemings, 15 September 1793』

ジェームズ・ヘミングスに料理の技術を教えてもらうことに多額の費用を費やしたのだが、なるべく見返りを求めず、仲良くしようと思い、私はここに約束し宣言する。もしジェームズ・ヘミングスが次の冬の間にモンティチェロに私と一緒に行き、私がそこに住むために、彼が下に付く人物に料理を教えて習得できれば、彼がすぐに解放されるようあらゆる適切な手段を講じる。これは1793年9月15日に、ペンシルバニア州フィラデルフィア郡で、記名調印したものである。

トーマス・ジェファーソンが多額の費用でジェームズ・ヘミングスに料理を学ばせたので、他の誰かがトーマス・ジェファーソンのために料理できるように訓練すれば、奴隷から解放することを保証するとしている。この文書には証人として、当時、トーマス・ジェファーソンの執事だったエイドリアン・プティの署名もある。

『Agreement with James Hemings, 15 September 1793』

しかしこれはリスクのある契約だったとも言える。なぜなら、もしピーター・ヘミングスがシェフとして有能でなければ、ジェームズ・ヘミングスはその後何年経っても奴隷として働かなければならないことになるからである。その後、ジェームズ・ヘミングスは、トーマス・ジェファーソンとの約束に従ってモンティチェロに留まり、結局は実弟のピーター・ヘミングスに3年間も料理を教えることになるのである。

モンティチェロ時代(1793-1796)

ジェームズ・ヘミングスは、実弟のピーター・ヘミングスを上手く訓練したようである。こうしてモンティチェロで作られた料理は、モンティチェロのキッチンに代々伝えられることになり、ジェファーソン家の娘たちによって守られることになった。マーサ・ジェファーソンの娘、つまりトーマス・ジェファーソンの孫娘のバージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリスト(Virginia Jefferson Randolph Trist)が編集した料理本『Virginia Jefferson Randolph Trist Cookbook』が残されており、そこにはジェームズ・ヘミングスのレシピとして「Snow Eggs(雪の泡)」と「コーヒークリーム」が含まれている。これはモンティチェロ時代にジェームズ・ヘミングスの残したレシピが、ジェファーソン家に引き継がれていたことの証であると言えるだろう。その後、アメリカの料理史において重要な料理書『The Virginia Housewife』を親戚のメアリー・ランドルフが記すことになるが、これもジェームズ・ヘミングスのレシピに大きな影響を受けたものだったことを言い添えておきたい。

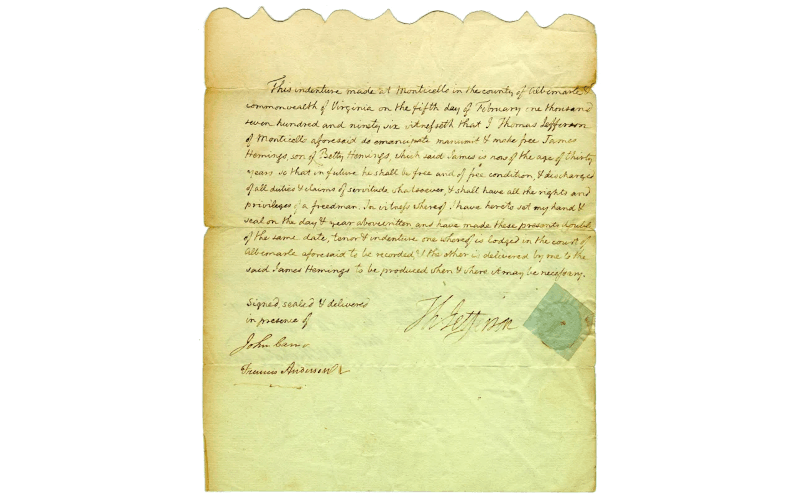

ピーター・ヘミングスへの訓練が終了し、それをトーマス・ジェファーソンも認めたのだろう。1796年2月5日にジェームズ・ヘミングスは奴隷から解放され自由人となる。その際にトーマス・ジェファーソンが発行した証書が次の文書である。

『Deed of Manumission for James Hemings, 5 February 1796』

1796年2月5日、バージニア州アルベマール郡モンティセロで締結されたこの契約は、前述のモンティセロのトーマス・ジェファーソンが、ジェイムズ・ヘミングスを奴隷解放し、自由を与えることを証言するものである。ベティ・ヘミングスの息子のジェイムズは、現在30歳であり、今後は自由な身分となり、あらゆる隷属の義務や要求から解放された自由人として、すべての権利と特権を持つものとする。その証として、私は上記の日付と年に、記名調印をして、同じ日付、趣旨、契約内容の本書を2通作成した。1通は前述のアルベマール裁判所に保管され記録された。

『Agreement with James Hemings, 15 September 1793』

こうして自由人となったジェームズ・ヘミングスはモンティチェロを去ることになった。

ジェームズ・ヘミングスは、奴隷から解放された15日後の1796年2月20日に、モンティチェロの『キッチン在庫一覧:Kitchen Furniture Inventory』を書き残しているが、これはモンティチェロを去る前に、シェフの仕事をピーター・ヘミングスに引き継ぐ為の目録であると考えられる。この目録の詳細を見ると、フランスから持ち込まれ使われていた数多くの銅鍋、ソース鍋等が含まれており、モンティチェロでもフランス由来の料理が作られていたことが理解できる。

1796年2月5日を境に、ジェームズ・ヘミングスは奴隷から解放されたが、実はトーマス・ジェファーソンは生前、わずか2人しか奴隷から解放していない。よってジェームズ・ヘミングスの奴隷解放は非常にレアなケースだったのである。トーマス・ジェファーソンはその生涯で総計607人の奴隷を所有していた計算になるが、生前に解放したのがたった2名だけというのはトーマス・ジェファーソンがいかに奴隷解放については消極的であったかを示している。以下はトーマス・ジェファーソンの解放した奴隷たちである。

「トーマス・ジェファーソンが生前に解放した奴隷」

・ ロバート・ヘミングス (1762-1819)

・ ジェームズ・ヘミングス (1765-1801)

「トーマス・ジェファーソンの死後、その意向により解放された奴隷」

・ ジョセフ・フォセット (1780-1858)

・ バーウェル・コルベール (1783-1850+)

・ マディソン・ヘミングス (1805-1856)

・ ジョン・ヘミングス (1776-1833)

・ エストン・ヘミングス (1808-1856)

ちなみにトーマス・ジェファーソンの愛人だった黒人奴隷のサリー・ヘミングスは最後まで奴隷から解放されることはなかった。こうした奴隷解放に消極的な姿勢は他にも見られる。最初に解放された奴隷のロバート・ヘミングスは、ジョージ・フレデリック・ストラス博士が、トーマス・ジェファーソンからロバート・ヘミングスの自由を買い取り、ロバート・ヘミングスはストラスに返済することでようやく自由を得ることが出来た。これによってトーマス・ジェファーソンはしぶしぶロバート・ヘミングスを解放することになったとされているが、こうした行動を取ったロバート・ヘミングスには怒り心頭で、解放を手助けしたストラスについては「義理の息子に宛てた手紙」の中で「彼(ロバート・ヘミングス)を堕落させたと思われる人物」として非難している。こうした背景があるのを理解しながら、なぜジェームズ・ヘミングスが1796年という年に解放されたのか、その背景を推測してみたい。

ジェームズ・ヘミングスが解放された1796年には大統領選挙が行われ、トーマス・ジェファーソンは大統領選挙に初出馬するものの3票差で次席となりジョン・アダムスに敗れてしまっている。当時の選挙は連邦党と民主共和党の戦いであり、これは言い換えると奴隷解放を推進する北部(連邦党)と、奴隷制度を保持しようとする南部(共和民主党)とのせめぎあいでもあった。

このような奴隷に対する取扱いへの北部の世論を多少は意識して、トーマス・ジェファーソンはジェームズ・ヘミングスの解放をこの年に行なったのかもしれない。トーマス・ジェファーソンは晩餐会を良く行い、人々を招いていたことから、フランス料理の黒人奴隷シェフのジェームズ・ヘミングスは、当時の招待客に知られた存在だったことだろう。こうした大統領選挙が控えていたことが、ジェームズ・ヘミングスの奴隷解放と何らかの関係があったのではないかとも推測できそうである。しかし実際のところはトーマス・ジェファーソンの胸の内でしか分からない。だがこれほどまでに奴隷を解放することに頑なだった人物が、この年に解放を決めたことには、何か別の理由(大統領選挙)があってのことだと考えてもおかしくなさそうに思える。

奴隷解放後のジェームズ・ヘミングス

ジェームズ・ヘミングスは奴隷から解放された後、ヨーロッパを旅行し、自由人としての立場を満喫していたようである。海外旅行から帰国した後はフィラデルフィア、そしてボルティモアでシェフの仕事に従事している。

ジェームズ・ヘミングスが奴隷から解放されて5年後、1801年にトーマス・ジェファーソンは選挙によってアメリカ大統領に就任することになった。この時にトーマス・ジェファーソンは、友人のウィリアム・エバンズ(William Evans:1751–1807)を通してワシントンにある大統領官邸でシェフとして働くようジェームズ・ヘミングスに打診を試みている。1801年2月22日にトーマス・ジェファーソンは、ウィリアム・エバンズに次のような手紙を書き送っている。

【 From Thomas Jefferson to William Evans, 22 February 1801 】

あなたは、ここでの会話で、私の前の使用人だったジェームズを時々見かけるとおっしゃいましたね。彼はいつでも私のところに来ることができると約束していたようです。お願いですが、私は喜んで彼を受け入れると伝えてもらえないでしょうか?

このようにトーマス・ジェファーソンは、ボルティモアに住むウィリアム・エバンズに、ジェームズ・ヘミングスに会って彼の意向を伝えるように依頼したのである。この手紙が書かれた日は、大統領就任式(3月4日)を間近に控えており、トーマス・ジェファーソン自身、まだ出来たばかりの街、ワシントンに良い住居を構えることに取り組んでいた時期であった。

トーマス・ジェファーソンには、ジェームズ・ヘミングスがこのオファーを受けるという確信があった。それは同じ日にフランス使節だったフィリップ・ド・レトンベに送った手紙、『From Thomas Jefferson to Philippe de Létombe, 22 February 1801』からも理解できる。この手紙のなかでトーマス・ジェファーソンは「私には良い料理人がいますが、私が悩んでいるのは事務所と家族の世話をすること(有能な執事が必要)なのです」と記している。つまりシェフはもう見つかっているので、執事(メートル・ドテル)だけを探して欲しいと依頼しているのである。ここからもトーマス・ジェファーソンには、ワシントンにジェームズ・ヘミングスが来るはずだという確信に近いものがあったことが理解できる。

さて、ジェームズ・ヘミングスへの打診の仲介者となったウィリアム・エバンズについても詳しい説明をしておきたい。まず彼は「Indian Queen」というホテルを経営していた人物であった。このホテルはボルチモアの目抜き通り、Baltimore Street(通称 Market Street)187番地 にあった高級ホテルである。このホテルの説明が、『History of Baltimore city and county, from the earliest period to the present day』というボルチモアの歴史書のなかに記されている。そこには1796年にウィリアム・エバンズがホテルを買取り経営を始めたことや、1807年6月28日にウィリアム・エバンズが亡くなると、1808年10月から娘婿のジョン・ガズビーズが引き継ぎホテルの経営を行うようになったことが説明されている。

「Indian Queen」は150人が宿泊可能な、ボルチモアの中心的なホテルとして知られていた。少し時代は後になるが、1814年9月16日にフランシス・スコット・キー( Francis Scott Key)がこのホテルに宿泊し、部屋でアメリカ合衆国の国家「星条旗」の歌詞を書いたという歴史のあるホテルでもある。ウィリアム・エバンズはこうした規模のホテルを所有する資産家・経営者だったのである。こうした人物と、元奴隷だった黒人のジェームズ・ヘミングスに繋がりがあるというところは興味深い。

この両者の繋がりを示す直接的な資料は存在していない。しかしウィリアム・エバンズはホテル経営者であることから、料理やそれをまかなうためのキッチンについて何らかの知識や技法を必要としていたのではないだろうか。そうした観点からすると、ジェームズ・ヘミングスのフランス仕込みの知識は貴重なものであり、それが宿泊者へのホスピタリティにつながるとウィリアム・エバンズが考えたであろうことは推測出来る。

実際に「Indian Queen」は、キッチンを含む諸施設に、最新の技術や機材を取り入れることに意欲的であったようである。例えば料理本も記しているハリオット・ピンクニー・ホーリー(1748-1830)という女性の日記、『Harriott Pinckney Horry, 1815 Journal, 8 June 1815』には、「Indian Queen」に関する次のような記述がある。

【 Harriott Pinckney Horry, 1815 Journal, 8 June 1815 】

(Indian Queenでは)70枚~80枚の皿がテーブルに並べられ(彼らはそれでは不十分だと言った)。多くの個々のテーブルでは手際よくサービスが提供され、あらゆることが大規模な利便性のために計算されている。

...

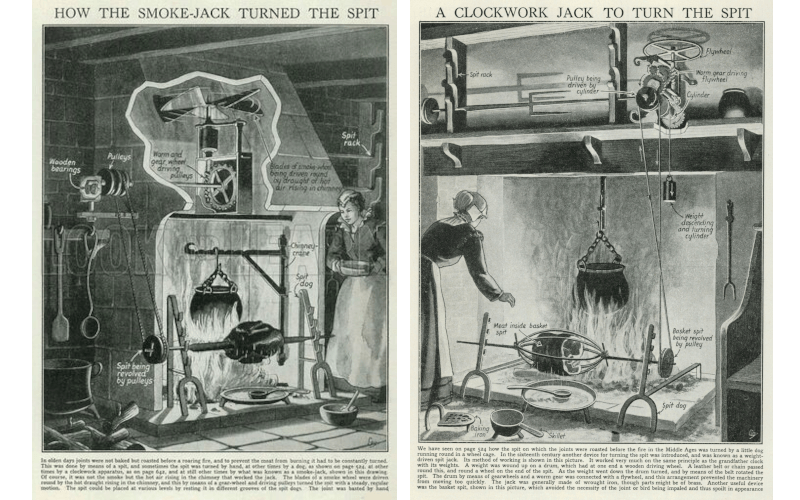

キッチンには、炉の場所にスモークジャックによって回転する串。さらには非常に大きなシリンダーで20〜30<...>のコーヒー豆が入るコーヒーロースターがあり、スモークジャックによって回転している。他にもキッチンには大きなパテントオーブンとレンガ造りのストーブがいくつかある。

このように「Indian Queen」は大規模なダイニングルームを有するホテルだったことが分かる。これが記録された時代にはウィリアム・エバンズは亡くなっており、1808年から娘婿(John Gadsby)が引き継いで経営者になっていたが、「Indian Queen」の雰囲気を理解するには貴重な情報となっている。

記述からすると多数のストーブを備え、キッチンも機能的に作られていたことが分かる。またスモークジャックによってローストが効率的に行えるようになっている様子が理解できる。

上図(左)にあるように、スモークジャックとは炉の煙突・排気の場所にフィンを取りつけることで動力を得て、これを使って横串を回転させるシステムである。さらに上図(右)はクロックワークジャックといって、錘を使って横串を回転させる仕組みとなっている。

「Indian Queen」ではこうしたシステムの導入によって人が付いていなくても、肉やコーヒー豆のローストが行われるようになっていた。また複数のストーブの存在について言及されているが、同様のストーブが、ジェームズ・ヘミングスが使うためにモンティチェロにも4つ作られており、それはフランスから持ち帰られた手法であった。「Indian Queen」に備え付けられていた複数のストーブもそれと同様に機能的なものだったと考えられる。

実際にこのような設備を備えることは重要だが、それを使いこなすことはもっと重要である。もしかすると、ウィリアム・エバンズはこうしたキッチンシステムの導入にあたって、フランスの厨房を経験しているジェームズ・ヘミングスにアドバイスを求めたかもしれず、また一時は雇用していた可能性も考えられなくもない。またトーマス・ジェファーソンのシェフだったことから、その調理技術と料理そのものにも大きな信頼があったはずである。こうしたことからウィリアム・エバンズとジェームズ・ヘミングスは既知の間柄だったと考えられる。

ジェームズ・ヘミングスの職場(ボルチモア)

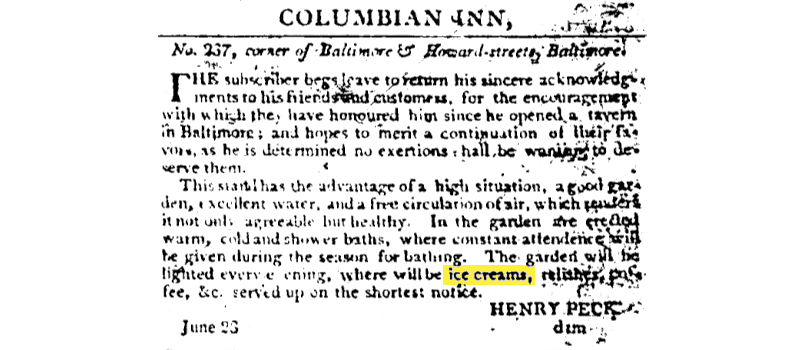

当時のジェームズ・ヘミングスは、コロンビアン・イン(Columbian inn)というヘンリー・ペック(Henry Peck)が経営する宿屋で働いていた。この宿屋はボルチモア・ストリート237番地で、ハワードストリートと交わる角にあったことから、Indian Queenには近く(同じ道沿いで番地違い)、ジェームズ・ヘミングスとウィリアム・エバンズは会いやすかったと思われる。

「Columbian inn」がどのような宿屋だったのかについては、1802年7月16日の『American and Mercantile Daily Advertiser』に掲載されている広告からある程度は把握できる。

【 Columbian inn 】

宿は高いレベルで優れています。美しい庭、良い水、空気は循環させており、快適であるだけでなく健康的です。庭には温浴、冷浴、シャワー浴があり、シーズン中は多くの入浴客が訪れます。庭は毎晩ライトアップされ、アイスクリーム、コーヒーなどがすぐに提供されています。

広告からは規模感までは読み取れないが、サービス内容からビジネスホテルではなく、スパリゾートホテルのような感じであったことが読み取れる。 ボルティモアの町中にありながら、このようなスタイルが人気を博したのかどうかは分からないが、経営者のヘンリー・ペックは1803年にコロンビアン・インを売却し、その後も宿の移転を繰り返していることから、物珍しさを優先させる、あまり長続きするビジネス経営を行う人物ではなかったようである。またボルティモアのホテルの歴史や変遷に関する文献を調べてもヘンリー・ペックの経営するホテルが登場することがないので、コロンビアン・インは一流とは言い難いホテルだったのではないかと推測される。

さてこの広告で注目すべきところはアイスクリームが提供されていることである。この当時、アイスクリームを出すところはまだ珍しかったはずである。一流でもないホテルで、当時このようなサービスが提供できるというのはかなり珍しい特徴だったことだろう。この広告掲載時の1802年にはジェームズ・ヘミングスは亡くなっていたが、一時的にでもジェームズ・ヘミングスがここで働くことで導入されたサービスだったのではないだろうか。

ジェームズ・ヘミングスは、パリのシャンティイ城の厨房で学び、公使館でもあったオテル・ド・ランジャックでパリ社交界の人々の料理を振舞ってきた。またアメリカに帰国してからもニューヨークやフィラデルフィアのアメリカ政府で建国に励む人々の為に料理をつくってきた経験もある。その彼が、ボルティモアの一流とは言い難いホテルで働くことに本当に生きがいを見い出していたのかは疑問である。奴隷ではない、自由人であることが何にも代えがたいと思って働いていたのであれば、何処で働こうがジェームズ・ヘミングスにとっては何の問題もないことだったかもしれない。しかしアメリカ国内を探してもこれだけの経験を有している人材はいないほどの料理スキルを持っていたのである。やはりジェームズ・ヘミングスの本心は、奴隷から解放されはしたものの、自分の経験してきた技術に見合う仕事の場所を得ることは出来ていないことに不満を感じていたはずである。

ジェームズ・ヘミングスの返事

こうした時期に、ウィリアム・エバンズを仲介人として、ホワイトハウスでのシェフとして働かないかという打診がトーマス・ジェファーソンから届いた。二つ返事で飛びつきそうなオファーであるが、これにジェームズ・ヘミングスは断りとも取れるような、あまり乗り気でない反応を示したのである。ジェームズ・ヘミングスの反応がどのようなものだったのかは、ウィリアム・エバンズからトーマス・ジェファーソンに宛てた2月27日の返信に次のように伝えられている。

【 To Thomas Jefferson from William Evans, 27 February 1801 】

22日付の貴殿のご好意は確かに手元に届きました。その内容を貴殿の元使用人ジェームズに直ちに伝えました。彼は、ボルチモアの宿屋の経営者のペック氏」のために酒場で働いており、「数日間は辞められない」と言っています。そこで私は、彼に退職できる日を具体的に言ってくれるように頼みました。すると彼は夕方までには決心して、私に知らせると答えましたが、約束通りに来ないので、私は二度も彼に使いをやりました。すると返ってきた返事は、「あなた(トーマス・ジェファーソン)が直接手紙をくれるまで、あなたのもとへは行かない」というものでした。

このようにウィリアム・エバンズの話を聞くことにも消極的であるだけでなく、トーマス・ジェファーソンが希望するなら、彼から自分に直接連絡するよう求めたのである。なぜこのような反応をジェームズ・ヘミングスは取ったのだろうか。実際にジェームズ・ヘミングスは、ホワイトハウスの仕事に対して全く否定的だったという訳ではなさそうである。なぜなら2月22日に、フランシス・セイ(Francis Say)がトーマス・ジェファーソンに書き送った手紙では、次のようなジェームズ・ヘミングスの意欲的な姿勢も描かれているからである。

【 To Thomas Jefferson from Francis Say, 23 February 1801 】

ジェームズと話をしたところ、以前と同じように、誰よりも先にあなたに仕えたいと言っております。しかし、彼は見知らぬ人々のなかで使用人になることから、あなたが彼に、条件と賃金をあなた自身の手で約束して送って頂くと、とてもありがたいです。

ここでフランシス・セイという人物について説明を加えておきたい。まず当時の彼は、ジェームズ・ヘミングスと同じくボルティモアに住んでいた。そして以前はトーマス・ジェファーソンの使用人だったことがあり、現在はウィリアム・エバンズの下で働いている。このことはトーマス・ジェファーソンがウィリアム・エバンズに送った「2月22日の手紙」の内容から読み取れるようになっている。

しかしトーマス・ジェファーソンは、フランシス・セイには飲酒の習慣やそれにまつわる家族の扱い(家族を家から追い出した)といった問題があることから、彼の雇用は断りたいと考えていた。またウィリアム・エバンズもトーマス・ジェファーソンへ返信した「2月27日の手紙」で、フランシス・セイは「飲酒のためにトーマス・ジェファーソンに適わないと思う」と述べ、ホワイトハウスでの仕事を断念させるよう説得すると述べている。

さてこのフランシス・セイはかつて同じくトーマス・ジェファーソンの下で仕事をしていたので、ジェームズ・ヘミングスを良く知っていた。そのフランシス・セイの報告では「ジェームズ・ヘミングスが、ホワイトハウスで仕事をすることに積極的で、賃金や条件を確認したいという希望もっている」としている。だがこれはウィリアム・エバンズの報告とは真逆のようにも思える。では一体、ジェームズ・ヘミングスの真意はどこにあったのだろうか。

ウィリアム・エバンズの報告と、フランシス・セイの報告は一見すると真逆のようであるが、実は本質的なところは同じで、共に「トーマス・ジェファーソンからの直接の要請が欲しい」という点では一致している。実はここがジェームズ・ヘミングスの本心を読み解くには重要なポイントである。

『The Hemingses of Monticello: An American Family』は、2008年にハーバード大学教授のアネット・ゴードン=リードによって出版された歴史書であり、トーマス・ジェファーソンとヘミングスファミリーの関係を語るには必読の一冊(最重要参考図書)である。

トーマス・ジェファーソンとサリー・ヘミングスの愛人関係がいつ、どのように始まったか、そこに合意があったのかの綿密かつ詳細な調査が行われており、その辺の記述を読んでいると三面記事やゴシップ紙のような下世話な印象をふと感じもするのだが(事実それがまた読ませるのであるが...)、全体を読み終わると、あたかもウィリアム・フォークナーの『怒りと響き』を含むヨクナパトーファ・サーガや、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』、中上健次の紀州サーガ、大江健三郎や、阿部和重の神町サーガにも似た読後感が残る良書なのである。歴史書でありながら、まるで小説を読んでいるかのような印象でグイグイ引き込まれ一気に完読してしまった。流石のピューリッツアー受賞作である。遅まきではあるが、何とか日本語版の出版を期待したいところである。(なぜ翻訳されないのか不思議である)

さてジェームズ・ヘミングスがトーマス・ジェファーソンのオファーに対してなぜこのような姿勢を示したのかについて、この本のなかでアネット・ゴードン=リードは次のように言及している。

【 The Hemingses of Monticello: An American Family 】

この気まずい手紙のやり取りは、ヘミングスとジェファーソンの権力闘争を明確に示しており、二人の間に長年存在していたかもしれない感情をほのめかしている。

...

ジェファーソンがジェームズ・ヘミングスを料理長にするのは簡単だったはずなのに、ヘミングスはそれを難しくし、ジェファーソンが自分に敬意を示すための象徴的な行為を要求した...長い年月を経て、ヘミングスはジェファーソンに対して複雑な感情を抱いていたことは間違いなく、またジェファーソンも彼に対して複雑な感情を抱いていたと思われる。このエピソードでのヘミングスの行動は、そのような感情や当時の彼の心境を示唆している。彼が望んだ重要な仕事を引き受ける前に、ジェファーソンから手紙をもらうことにこだわったのは、彼がまだ奴隷としてだけでなく、ジェファーソンの特別な「博愛」の対象であった人物としての自分を超えきれていないことを示唆している。

要するにジェームズ・ヘミングスは、基本的にはトーマス・ジェファーソンの下で働くことを望んでいたが、それと同時にそれなりの敬意のある迎えられ方を望んでいた為に、このような態度を示していたということである。奴隷から自由人になったジェームズ・ヘミングスには、確かに再び、元主人のトーマス・ジェファーソンの下で働くことには複雑な感情があったに違いない。しかも彼の家族は依然としてモンティチェロで奴隷の状態にあった。こうしたことから仲介者を通してのオファーではなく、大統領となったトーマス・ジェファーソンから直接の敬意あるオファーを求めたのではないだろうか。

確かにこの当時、フランスで学んだ料理技術を有するシェフは数える程しかいなかったはずである。黒人でありながら、こうしたスキルを有するジェームズ・ヘミングスは非常に特異な存在であった。ゆえに彼は、トーマス・ジェファーソンがどうしても自分を必要とするだろうという自信のようなものがあっただろうし、そうしたプライドがあったからこそ直接のオファーを要求したのだと考えられる。

しかしトーマス・ジェファーソンは、ジェームズ・ヘミングスに直接のオファーを送ることはしなかった。直ぐにジェームズ・ヘミングスを諦めて他のシェフを探し始め、最終的にはフランス人のオノレ・ジュリアンがホワイトハウスのシェフに就任することになったのである。トーマス・ジェファーソンはなぜ、ジェームズ・ヘミングスに手紙を送らなかったのだろうか。そのことをトーマス・ジェファーソンは、仲介者だったウィリアム・エバンズに次のように説明している。

【 From Thomas Jefferson to William Evans, 31 March 1801 】

ジェームズとフランシスの件では 大変お世話になり感謝しています。私は、ジェームズの困難な状況に、彼がボルティモアで築いた愛着から、ここには来たくないという意思を表したのだと思いました。ですから、私はすぐに、彼にその気にさせないようにしようと決心し、フィラデルフィアに手紙を書き、そこで私の希望に見合う料理人を得ることができました。

...

ジェームズに理解してほしいのですが、私が再申請をしなかったのは、ジェームズ自身の希望に応えたためです。私の最善の願いと心からの尊敬を保証してください。

トーマス・ジェファーソンはこのように説明して、自分がジェームズ・ヘミングスに直接のオファーを送らなかったのは、あくまでもジェームズ・ヘミングスの意思を尊重したからだと述べている。トーマス・ジェファーソンは、ジェームズ・ヘミングスが自分の下で仕事をすることを望んでいることは理解してはいたが、そのための駆け引きのようなものに時間を使うよりは、むしろ別のシェフを探し出して雇うことを選んだのである。

この事にはまた。トーマス・ジェファーソンが雇いたくなかった飲酒の問題のあるフランシス・セイとの関連性があるのかもしれない。ジェームズ・ヘミングスとフランシス・セイは親しくしており、こうした過去のしがらみのある者たちを、新しく始めるホワイトハウスの家族に迎えるよりは、いっそ繋がりのない者たちを迎えることを望んだのではないだろうか。

ちなみに採用されることになった執事とシェフを紹介したフランス公使のフィリップ・ド・レトンブ(Philippe de Létombe)は、同年6月に任期を終了してフランスに帰国することが決まっていた。つまり何か問題があって採用をやめるか罷免するような場合でも紹介者の顔を潰したり煩わせるような心配は必要なかったということになる。

こうした人間関係の煩わしさがないことからも、トーマス・ジェファーソンはジェームズ・ヘミングスにわざわざ直接手紙を書いて、シェフとして働くように依頼しなかったのではないかと考えられる。そしてこれはかつては奴隷だったものに対する、トーマス・ジェファーソンなりのプライドの現れであったとも言えるのかもしれない。

こうしてジェームズ・ヘミングスは、トーマス・ジェファーソンの下でホワイトハウスで働くことを望んでいながらも、それは叶うことのない残念な結果となってしまったのである。

モンティチェロでの短期仕事

ホワイトハウス専属シェフのチャンスを逃したジェームズ・ヘミングスだったが、同年(1801年)の8月~9月中旬にかけて、モンティチェロでシェフとして短期間の仕事をした。これは夏の休暇でモンティチェロに帰郷したトーマス・ジェファーソンの食事を準備するためであったことが明らかである。なぜならトーマス・ジェファーソンの帰郷に合わせてジェームズ・ヘミングスもモンティチェロに到着しており、トーマス・ジェファーソンがワシントンに戻った9月中旬に給料が支払われ、ジェームズ・ヘミングスもボルチモアに帰っているからである。

しかし、こうしたジェームズ・ヘミングスの行動には次のような疑問を感じないだろうか。なぜジェームズ・ヘミングスはボルチモアで仕事(コロンビアン・インのシェフ)に就いているにも関わらずモンティチェロで1ヶ月半も仕事をしたのだろうか。さらにトーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスに、ホワイトハウスでの仕事を巡って気まずい感情があったとするならば、なぜこの時期にジェームズ・ヘミングスがモンティチェロに戻り、料理をつくるようなことになったのか。

こうした疑問に答えるために、どのようにこの二人がコミュニケーションを再開して、このような段取りになったのかを確認する必要がある。しかしこの件について言及された手紙などはなく、その経緯を文書で確認することは出来ないのである。よって関連した状況から考えられるわたしの推測をここからは述べておくことにしたい。

先に紹介した『The Hemingses of Monticello: An American Family』のなかでアネット・ゴードン=リードは、「ヘミングスとジェファーソンが手紙を交わしたとしても、ジェファーソンにはその記録が残っていない。しかし、ヘミングスがモンティチェロで働くようになったのは、ジェファーソンが夏休み中の8月のことであったから、二人は連絡を取り合っていたに違いない」という見解を述べている。

つまりこれは二人は完全に和解したという見方である。しかしわたしの見解はそれとは異なるものである。

なぜなら、まずトーマス・ジェファーソンは、それまで頑なにジェームズ・ヘミングスに直接のコンタクトを取らなかったのに、後になってから、大統領の自分が折れてジェームズ・ヘミングスにコンタクトを取ったなど、とても考えらえられないからである。よって可能性がありそうなのはジェームズ・ヘミングスが折れて、トーマス・ジェファーソンに謝罪と和解の手紙を書いたという見解のほうである。しかしジェームズ・ヘミングスにしても、その前に自分の主張による気まずいやりとりがあったことや、奴隷時代に働いていたモンティチェロのキッチンにまたもや舞い戻って働かされるようになることには大きな抵抗感があったはずである。よってジェームズ・ヘミングスが元の主人であるトーマス・ジェファーソンに、自らモンティチェロで働くことを願い出たというのも考えにくいように思える。

こうした背景があることから考えて、わたしはモンティチェロにジェームズ・ヘミングスを呼ぶように手配したのは、トーマス・ジェファーソンの娘のマーサ・ジェファーソンとその夫のトーマス・マン・ランドルフ.Jrだったのではないかと推測している。実際に彼らはトーマス・ジェファーソンが不在のモンティチェロに滞在して代わりに管理する役割にあった。この年の春ごろからマーサは体調が思わしくなかったようで、夫のトーマス・マン・ランドルフ.Jrは頻繁にトーマス・ジェファーソンと手紙のやり取りをしてモンティチェロの管理方法に関する情報を交換している。

さらにトーマス・ジェファーソンがモンティチェロに滞在した8月~9月中旬にはいくつかのイベントが含まれていた。ひとつはマーサ・ジェファーソンの出産である。彼女は夫との間に全員で12人の子供をもうけたが、6人目のバージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリスト(Virginia Jefferson Randolph Trist)をこの時期に出産している。出産したのは1801年8月22日で、場所はちょうどトーマス・ジェファーソンが滞在している期間中のモンティチェロである。通常であれば料理を含めた家政のことはマーサ・ジェファーソンが中心となって管理していたはずであるが、出産前後であることや、その前から体調が優れないことから負担を減らす必要があり、ジェームズ・ヘミングスが呼ばれたとも考えられる。

もうひとつの理由は料理そのものの手配が関係している。当時はジェームズ・ヘミングスの弟のピーター・ヘミングスがシェフであったが、彼の料理の技術や質があまり高くなかった可能性が考えられるからである。その理由として、1809年にトーマス・ジェファーソンが大統領を引退してモンティチェロに戻った時に、ホワイトハウスで調理を学んだ若い女性奴隷のエディス・ハーン・フォセットをモンティチェロに戻しているが、ピーター・ヘミングスは彼女に料理長のポジションを引き渡して、自分はビール醸造に移動しているからである。このことはピーター・ヘミングスはシェフとしての才能がなかったか、あるいはシェフにあまり向いていなかったことを意味しているように思える。

さらにモンティチェロに、国務長官のジェームズ・マジソン夫妻が訪問することになっており、質の高い料理が提供されることが求められていた。こうしたゲストに料理を供するにはピーター・ヘミングスだけでは手に余る状態だったのではないだろうか。またトーマス・ジェファーソンもホワイトハウスに入ってからは、日常的にフランス人シェフのオノレ・ジュリアンの料理を食べていたので、クオリティの落ちる料理を食べさせられることも、またそうした料理を招待客に出すことも良しとはしなかったことが考えられる。

こうした背景から、ジェームズ・ヘミングスがモンティチェロに呼ばれ、料理が提供される必要があったのだろう。そしてこうした手配をトーマス・ジェファーソンが自身で行ったというよりは、モンティチェロの管理を任されていた、トーマス・マン・ランドルフ夫妻が行なったと考える方がわたしには腑に落ちるように思える。つまり、ジェームズ・ヘミングスがモンティチェロに来て料理を作るように依頼したのは彼らであり、トーマス・ジェファーソンではなかったと見るべきだろう。よってこれをもってトーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスの間に和解があった、あるいは確執が消えたとするのは早計であると考えている。

ジェームズ・ヘミングスの死

トーマス・ジェファーソンは、モンティチェロからワシントンに戻り、翌月の10月にジェームズ・ヘミングスが死亡したという風の便りを聴くことになる。そこでトーマス・ジェファーソンは、かつてジェームズ・ヘミングスへの仲介者となってもらったウィリアム・エバンズに手紙を書き、その話が事実なのかの確認依頼をしている。

【 From Thomas Jefferson to William Evans, 1 November 1801 】

私の使用人の一人を通じ、私の元シェフのジェームズ・ヘミングスが自殺したという情報が入ってきました。それが真実であろうとなかろうと、彼の友人たちを不安にさせることになるので、どうか真実を確かめて伝えていただけないでしょうか。

このようにトーマス・ジェファーソンは11月1日に手紙を書き、それに対してウィリアム・エバンズは11月5日に次のような返信を送っている。

【 To Thomas Jefferson from William Evans, 5 November 1801 】

私は1日付の貴信を受け取りました。残念ながら、ヘニングスが自殺を図ったという情報は真実であるとお伝えします。この悲しい出来事が起こった時、私はあらゆる調査を行いました。その結果、彼がその行為を行う前に数日間錯乱状態にあり、酒を暴飲し過ぎていたというのが一般的な意見でした。

ジェームズ・ヘミングスの死因は確かに自殺であり、36歳で自らその生涯を閉じてしまった。ウィリアム・エバンズはボルチモアに住んでいるので、トーマス・ジェファーソンはその情報の真実性を直接確かめてもらいたかったのだろう。当時の郵便のスピードから考えるとこの返信の速さからウィリアム・エバンズは、ジェームズ・ヘミングスの自殺の情報をもっと前から知っていたものと思われる。そこで自分の調査した結果を直ぐにトーマス・ジェファーソンに送ることが出来たのだろう。

始めにトーマス・ジェファーソンはこの噂を、モンティチェロの黒人ネットワークの情報を経由して聞いたものと思われる。モンティチェロに伝えられた情報は、ワシントンのホワイトハウスに届いたが、こうした情報は厨房で働く黒人女性たちを通してか、あるいは手紙は残されていないがモンティチェロのトーマス・マン・ランドルフ夫妻からによって知らされたと思われる。

このジェームズ・ヘミングスの死について、トーマス・ジェファーソンの具体的で詳しい意見というものは残されていない。義理の息子のトーマス・マン・ランドルフに宛てた「12月5日の手紙」で、「ディンスモア氏への手紙の中で、ジェームズ・ヘミングスの悲劇的な最期について説明しました」とだけ報告しているのが、唯一ジェームズの死について言及しているコメントである。 この連絡は余りにもあっさりしているように感じるかもしれないが、ジェームズ・ヘミングスの自殺がモンティチェロから最初に届いたということであれば、その情報源はトーマス・マン・ランドルフであったことになるので、ここにわざわざ詳しい内容を書く必要もなかったということになる。つまりこうした薄いコメントでしかないことが、モンティチェロがジェームズ・ヘミングスの自殺のニュースの情報源だったことを裏書きしているようにも思えるのである。

ジェームズ・ヘミングス自殺の理由

ジェームズ・ヘミングスがなぜ自殺したのかは、過度の飲酒が原因であるとしたウィリアム・エバンズの報告ですべて片付けられてしまっている印象があるが、ここをさらに深堀りすることで、当時のジェームズ・ヘミングスの感情や、置かれていた状況を再考すべきであると考えている。以下にその幾つかを取り上げてその考察を述べることにしたい。

① 将来に対する悲観

もともとジェームズ・ヘミングスは、トーマス・ジェファーソンの下、ホワイトハウスのシェフとして働く気持ちがあっただろうことは既に説明した通りである。しかしプライドからか、解放された自由人として敬意をもって扱われることを望んでか、あくまでも仲介人ではなく、トーマス・ジェファーソンから直接のオファーがあることを要望したために、大きなチャンスを失ってしまったのである。(ただしその代わりに正式なシェフとなったオノレ・ジュリアンもトーマス・ジェファーソンから直接の打診はもらってはおらず代理人を経由しての採用である)

これは非常に大きな損失で、ジェームズ・ヘミングスは、最初のワシントンD.C.のホワイトハウスの黒人シェフ(厳密に言うとフィラデルフィアのジョージ・ワシントンの大統領官邸でハーキュリーズは既にシェフを務めている)という名誉を逸することにもなったのである。当時はまだ建ったばかりで歴史も無いホワイトハウスだったが、現代では世界的に知られたアメリカの政治の中心地(心臓部)である。当時は歴史がなかったとしても、少なくともアメリカの中心的なこの場所でシェフとして、一流の人々を相手に、自分がフランスで学んできた料理を提供することは、当時の黒人であるジェームズ・ヘミングスが、自分自身を最も良く表現できる機会となったことだろう。こうしたチャンスをみすみす逃してしまった痛手は非常に大きかったはずである。

ボルチモアに帰ったジェームズ・ヘミングスを待っていた仕事はどのようなものだったのだろうか。いくら自由人であるとは言っても、元黒人奴隷のジェームズ・ヘミングスが容易につける仕事は、三流ホテルのシェフのようなものが多かったのではないだろうか。フランスとは異なり、いくら高度な経験とスキルがあったとしても、当時のアメリカでは黒人が白人を使って仕事をする環境は無く、必然的に職場のキッチンは黒人奴隷たちばかりが働かされている職場しかなかったことだろう。

実は調査するなかで、ジェームズ・ヘミングスは、ウィリアム・エバンズの経営する「Indian Queen」で仕事することを望んでいたのではないかと感じるところがあった。実際の文献にはそのような証拠がないので、これはあくまでもわたしの感想であるが、「Indian Queen」には充実した最先端のキッチンが備えられており、またボルチモアでも最高クラスのホテルである。それだけでなく、経営者のウィリアム・エバンズとも、知り合いで交流があったということを考えると、ボルチモアでジェームズ・ヘミングスの能力を最も発揮できそうな場所は「Indian Queen」ぐらいしかなかったはずである。確かに「Indian Queen」には多くの黒人奴隷も働いていたが、一流ホテルであることから多くの白人も仕事をしており、それがジェームズ・ヘミングスの採用を阻んでいたとも考えられる。奴隷制度の時代であり、黒人が白人をつかって仕事をするなど、当時は有り得なかったはずだからである。

しかしホワイトハウスでの仕事を逸したことで、今後もジェームズ・ヘミングスに与えられる仕事は、一流になり得ぬホテルの仕事を転々とすることになると考えたのではないだろうか。こうした仕事に対する自分の置かれた境遇や、将来における見通しの暗さにジェームズ・ヘミングスは悲観して、アルコールに依存するようになり、結局は自殺をしてしまったのではないだろうか。つまりこの自殺の原因はジェームズ・ヘミングスが大きなチャンスを逃してしまったという事も一因だが、それ以上に当時の黒人の置かれていた差別的な環境が、彼の将来性を阻み自殺に至らしめたとも言えるのかもしれない。

② トーマス・ジェファーソンとのわだかまり

歴史学者のアネット・ゴードン=リードは、1801年8月~9月にジェームズ・ヘミングスがモンティチェロで料理を担当したことから、トーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスの両者は和解したという見方をとっており、その他の多数の見解も同様であるように思われる。しかし実際に両者が和解したことを示す手紙などの証拠はまったく残されておらず、和解したとする根拠はモンティチェロで短期間だけシェフを務めたという状況証拠だけにしか基づいていない。

これに対して、わたしは最後まで両者の間には和解と呼べるものは無かったのではないかと考えている。その理由は、先にも指摘したように両者の間に和解を示唆するような手紙などの文書が残されていないこと。さらには先にも説明したように、ジェームズ・ヘミングスがモンティチェロで料理をするようになった経緯は、両者の和解によってトーマス・ジェファーソンからのオファーがあったからではなく、モンティチェロを実際に管理していたトーマス・マン・ランドルフ夫妻によって取り決められたものだったと考えているからである。

モンティチェロで仕事をしてみて、ジェームズ・ヘミングスはどのように感じたのだろうか。以前の奴隷として働いていた職場に戻ってしまうことになり、結局はここにしか居場所がない、あるいは、かつては黒人奴隷だった自分は、自由人になったとしても、外の世界に未来はないと感じたのではないだろうか。

こうした感情と、かつての主人であるトーマス・ジェファーソンに対する入り混じった微妙な感情は、ジェームズ・ヘミングスを苦悩させたかもしれない。自由人でありたいと願いながら、自身のプライドと敬意を得ようとしても阻まれたと感じる疎外感のようなものが、ホワイトハウスのシェフとして選ばれなかったことから生じていたかもしれない。

主人から離れて外の世界で仕事をしてきた自分を、元主人は評価することもなく、単に仲介人を通してしか仕事の打診をしてこなかったこと。さらには、直接のコンタクトが欲しいと願いながらも、その願いは応えられずに、後日、もう新しいシェフが決定してしまったと仲介人から一方的に告げられたジェームズ・ヘミングスの心中には大きなわだかまりが残っていたはずである。

このようにジェームズ・ヘミングスが、尊厳やプライドの強い人物だったとしたならば、そう簡単には両者の完全な和解というものはなかったのかもしれない。たかが元奴隷が、尊厳やプライドにこだわるのか?という声もあるかもしれないが、逆に奴隷を経験して自由人になったジェームズ・ヘミングスだからこそ、こうした部分にはよりセンシティブな感情の動きがあったのではないだろうか。奴隷から解放され、自由人として生きた5年の間に、黒人に対する差別を乗り越えてゆくためにも、ジェームズ・ヘミングスはこうした尊厳やプライドを守る生き方を身に付けてこなければならなかったのかもしれない。

こうした背景から推測すると、トーマス・ジェファーソンとの和解というような具体的なものはなく、トーマス・ジェファーソンの方も、モンティチェロに帰郷する際にでも、ジェームズ・ヘミングスをシェフとして利用できれば都合が良いというように考えていたとするならば、それはジェームズ・ヘミングスにとって耐えられないものとなっていたのかもしれない。

一ヵ月半の仕事で、トーマス・ジェファーソンから30ドルが支払われているが、これはホワイトハウスでオノレ・ジュリアンが受け取る給金と同じ金額である。しかしこれがトーマス・ジェファーソンから直接手渡されたものかは定かでなく、この期間中に挨拶以上の何らかの深い話をすることがあったのかも定かではない。むしろ顔さえ合わせなかった可能性を考えても良いと思えるほどである。このようにトーマス・ジェファーソンとの不和からホワイトハウスのシェフになることが出来ず、また賃金は支払われてはいるが、モンティチェロでの仕事に戻されることになったこと。こうしたことがジェームズ・ヘミングスのもつ尊厳やプライドを強く傷つけたとするならば、過度の飲酒を始め、それが自殺に至るようなこともあったのではないだろうか。

③ 奴隷のままの家族

モンティチェロには、ジェームズ・ヘミングスの家族が住んでいたので、1801年8月~9月の仕事は家族に会うという目的も兼ねていたはずである。65歳を越える母親のエリザベス・ヘミングスはまだ健在であり、またパリを共に過ごした妹のサリー・ヘミングスもそこにいた。しかし彼らは依然として奴隷のままであり、サリー・ヘミングスはトーマス・ジェファーソンの愛人のままであった。

1801年5月22日、サリー・ヘミングスは、娘のハリエット・ヘミングスをモンティチェロで出産している。なので帰郷したジェームズ・ヘミングスは、この姪の顔を始めて見ることが出来たことだろう。しかしこのハリエットは、トーマス・ジェファーソンの娘であることも忘れてはならない事実である。大統領の実の娘でありながら、奴隷として生まれてきたのがハリエットだったのである。

しかしその3ヶ月後の8月22日、トーマス・ジェファーソンの長女の、マーサ・ジェファーソンが同じく娘を出産した。これがバージニア・ジェファーソン・ランドルフ(Virginia Jefferson Randolph Trist)であり、トーマス・ジェファーソンの孫である。この出産時にトーマス・ジェファーソンはモンティチェロにおり、この日は祝賀ムードに包まれていたのではないだろうか。しかし、ここには当然ながらジェームズ・ヘミングスも居て、同じ女児の出産でありながら、白人のトーマス・ジェファーソンの親族として祝福されて産まれてきたバージニアと、黒人奴隷の子供として産まれてきたハリエットの置かれた対照的な扱いを間近に見せられることにもなったはずである。

これは、いくら自由人となったとしても越えられない白人と黒人の差があることを感じさせるものとなったかもしれず、また彼の黒人の家族は、やはり奴隷としての立場から抜け出せないことを意識させられたのかもしれない。なにしろトーマス・ジェファーソンの愛人であっても、また実子(この当時、3歳の男児ビヴァリー・ヘミングスと、生まれたばかりのハリエットの二人がいた)であっても奴隷のままであり、こうした立場からは抜け出すことが出来ないのである。

このように自分は解放されても、家族はまだ解放されず奴隷のままであることや、黒人奴隷出身である自分の置かれた立場を考えることで、ジェームズ・ヘミングスは人生に悲観したという見方をすることが出来るように思える。よってこうした見方もまた自殺の原因として考えることもできるのではないだろうか。

④ 過度の飲酒(アルコール中毒)

ジェームズ・ヘミングスの自殺の原因は、過度の飲酒による錯乱状態にあったとウィリアム・エバンズはトーマス・ジェファーソンへの「11月5日の手紙」で報告している。ここからジェームズ・ヘミングスは日常的に酒を飲みアルコール中毒の状態で自殺を図ったと考えるようであるが、これは間違いだろう。

なぜならトーマス・ジェファーソンの仲介役として、ウィリアム・エバンズが動いていた時、フランシス・セイの飲酒問題について報告していたが、ジェームズ・ヘミングスとアルコールの関係については一切言及していないからである。つまりここからジェームズ・ヘミングスにはアルコールの問題はなかったと考えるべきだろう。実際にトーマス・ジェファーソンはホワイトハウスのスタッフにはアルコールを飲む者に入ってもらいたくないとウィリアム・エバンズに書き送っている。もしジェームズ・ヘミングスにそのような飲酒習慣があったのならば、ウィリアム・エバンズは間違いなくそのことを報告したはずである。

よってジェームズ・ヘミングスは必ずしもアルコール中毒のような状態ではなく、一時的に短期間に過度の飲酒を行い、それが精神錯乱を引き起こして自殺してしまったということになる。いままで3つの以下の原因となる要素を挙げてきた。

① 将来に悲観して

② トーマス・ジェファーソンとのわだかまり

③ 奴隷のままの家族

本当のところの原因は定かではないが、これら①②③のどれか、あるいはこれらすべてが原因であるかもしれず、あるいはそのどれでもないかもしれない。いずれにしてもこうした心的なストレスのようなものを、モンティチェロからボルチモアに帰ってきたジェームズ・ヘミングスは感じており、それが過度の飲酒となって精神錯乱による自殺にへと至ったとみるべきなのだろう。

ウィリアム・エバンズは過度の飲酒を自殺の原因として報告しているが、実際にはこうした報告内容は、遺族や関係者(特にトーマス・ジェファーソン)の感情に配慮するものともなったと推測できる。なぜならジェームズ・ヘミングスが精神錯乱状態になったのは明らかにモンティチェロから帰ってであり、やはりそこで何らかの問題なり、ストレスがあったはずだからである。しかし過度の飲酒が原因であるとするのであれば、それは関係者にとって自身の非を責める理由とはならず、ある種の慰めを与えるものとなったことだろう。そう考えると、ウィリアム・エバンズのあまりにも早い返信そのものが、トーマス・ジェファーソンに対する配慮のようなものであって、過度の飲酒が原因ということも果たして事実だったのか不透明なものがあるように思えてしまうのである。

ジェームズ・ヘミングスの功績

ジェームズ・ヘミングスは黒人奴隷シェフの象徴的な存在であり、その後のアメリカ料理の基礎となる働きをした重要人物だとして近年、再評価されるようになっている。今まではこのような黒人奴隷に光を当てることがなかったアメリカの歴史だったが、近年は見方が変化してきており、ジェームズ・ヘミングスにスポットライトを当てようとする動きがある。

ジェームズ・ヘミングス・ソサエティ(James Hemings Society)という団体がアメリカにあり、黒人シェフのアッシュベル・マクビーン(Ashbell McElveen)を中心に、ジェームズ・ヘミングスの遺産とアメリカ料理の起源再発見のための教育活動が進められている。

映画予告

また2022年11月4日から『James Hemings: Ghost in America's Kitchen』というタイトルのドキュメンタリー映画の公開が予定されている。日本でこれを上映する映画館はなさそうであるが、いつかはネットで公開されることもあると思うので、その時には映画の内容を確認してみたいと思っている。ちなみに予告編をみると、ジェームズ・ヘミングスがアメリカに伝えた食べ物にアイスクリームやホイップクリームが含まれているが、これは間違いである。

とは言っても、こうした映画がつくられるようになっていることは、アメリカ食文化における黒人の功績にもスポットライトが当たるようになってきた証であるし、またそうしたシェフとしてジェームズ・ヘミングスの存在への関心が高くなってきているというのは大変に興味深い。

今後はこうした活動を通して、アメリカの食文化において、黒人がどのような食文化をアフリカ大陸から持ち込み、融合していったかの研究や理解が進むようになるのではと期待している。このように今まで埋もれていた黒人文化の影響が評価され、アメリカの歴史に刻まれるようになれば、今後は一層の食文化の歴史にも注目が集まるようになるのではないかと考えている。

Black Lives Matter

近年、ブラック・ライブズ・マターという活動が盛んになり、黒人差別や黒人に対する暴力行為が問題視されるようになっている。こうした活動を通してアメリカの黒人文化に対する評価も上がっており、特にスポーツや音楽の分野で黒人の築いてきた業績や文化活動は世界で受け入れられるようになっている。ブラック・ライブズ・マターは黒人の人権のための活動であるという印象があるが、黒人がさらなる人権と敬意を得るためにも、アメリカにおける黒人の果たしてきた実績や文化に対する理解が、もっとあらゆる分野においても進む必要があるのではないだろうか。

アメリカの食文化における黒人の役割については、まだ理解が進んではおらず、その歴史は十分には認知されていない。実際のアメリカの食文化における黒人の役割は非常に大きく、それはアフリカの黒人食文化の大きな影響を受けて成立していった歴史でもある。しかしながらこうした点はあまり語られることも、評価されてもこなかった。

アメリカではよく黒人料理のステレオタイプとして、フライドチキンやスイカが挙げられる。これは昔から貧しい黒人が食べてきた、差別的な「食」であるともみなされているが、こうしたことはあくまでも表層的で、かつ黒人の食文化に対する偏見でしかない。今後はもっとより深い観点から、黒人の食文化がどのようにアメリカ料理の発展に寄与してきたのかが語られる必要があるだろう。むしろそうすることが、差別や偏見をなくし、さらにはマイノリティを受け入れる社会を築くのには有用であるとわたしには思えてならない。

しかし近年、アメリカではあまりにも行き過ぎたポリコレ(political correctness)が進んだことで、差別問題においてもバランスを欠いた見方による弊害が生じているように感じている。ポリコレとは、言語表現や社会制度からあらゆる差別をなくすために、差別や偏見を含まない、中立的な表現を強く推進する考え方のことである。しかし薬も服用し過ぎると毒になるように、ポリコレもあまり度が過ぎると、かえって視野を狭め、偏狭な考え方に囚われてしまう場合があり得る。

確かに差別や偏見といったものは排除されてしかるべきものであるが、それが極端に振れることで、アメリカではバランスを欠いた主義・主張が正論のように唱えられるようになっている。

例えば、ポリコレを支持する人のなかには、男女の性差で分けることも差別であるとして、トイレは男女に分けるべきではなく、同じ場所を使うべきであるという見方をする。実際にそのような男女を分けないトイレ(オールジェンダー・トイレ)がニューヨークでは増えている。これはLGBTQの人々にも配慮した方法にもなっているが、こうしたトイレは犯罪の温床にもなるという危険も持ち合わせているようである。

また極端な例として、妊娠中の女性パイロット用フライトスーツをアメリカ海軍が採用したというニュースがある。これは軍隊の兵士に男女の差別をなくすためには、女性も兵士でなければならないという考え方に基づいている。よって女性が兵士であるのならば、戦闘用のフライトスーツも妊婦用のものが必要であるという訳である。しかし少し考えてみれば、妊婦が戦闘に参加しなければならないこと自体がそもそもナンセンスではないだろうか。こうした性差の差別をあまりにも意識し過ぎて、ポリコレに囚われてしまうと、全体的な判断を見失うことがあるように思う。

アメリカの食産業においても、こうしたポリコレやコンプライアンス遵守が浸透してきており、ここ最近は、昔から良く見慣れた食品パッケージにも大手食品企業が修正を加えるケースが見られるようになっている。

Aunt Jemima:ジェマイマおばさん

例えば、アメリカに本社があるペプシコという巨大食品企業がある。傘下にはクエーカーフーズ・ノースアメリカ(Quaker Foods North America)という企業があり、「アント・ジェマイマ(Aunt Jemima:ジェマイマおばさん)」というブランドで、パンケーキ粉やシロップなどの製造販売を行ってきた。海外に住んだことのある人であれば、このパッケージをスーパーマーケットでは良く眼にする機会があったはずである。

「Aunt Jemima」の製品

「アント・ジェマイマ」は、出自の異なる様々な家族のために、品質の高い食事を提供する愛すべき母親の象徴というブランドイメージに基づいている。その歴史は1889年までにさかのぼり、130年間も続いてきた優良ブランドである。1926年にクエーカーオーツ社は、「アント・ジェマイマ」のブランドを買い取り、1989年には肖像のデザインを刷新してブランドイメージの向上に努めてきた。

しかし2020年、ブラック・ライブズ・マターの影響を受け、人種問題に対処するためにクエーカー・オーツ社は、製造販売するパンケーキ粉やシロップのブランドから、黒人女性の顔のイラストを無くし、ブランド名そのものも改変することを決定したのである。

クエーカー・オーツ社のクリスティン・クロープフル(Kristin Kroepfl)副社長は、アント・ジェマイマのブランド起源は「人種的ステレオタイプに基づいたものだと認識している」として、これが差別的なイメージを排除するための判断であることを述べている。

この黒人女性のイラストの何が差別的であるかというと、もともとこの女性のイメージというものが、南北戦争以前の南部農場の郷愁と虚構から生まれた、白人の主人の子どもたちを育てる従順な黒人女性という人物像に基づいているからである。つまり奴隷制度の時代に白人家庭に仕えていた黒人女性、それがアント・ジェマイマであることから、今の時代にふさわしくないという判断がなされたということである。

実際に20世紀に掲載された「Aunt Jemima」の広告を見てゆくと、白人家庭に対する黒人女性というスタイルが必ず描かれている。これは白人家庭の主婦のための製品というマーケティングであって、広告にはジェマイマおばさん以外の黒人が描かれることは絶対にない。これも奴隷制度時代に、白人家庭の料理の世話をしてきた黒人女性奴隷(ハウス・二グロ)のイメージが製品には投影されているからだろう。

Uncle Ben's:ベンおじさん

マース インコーポレイテッド (Mars, Incorporated) は、アメリカ合衆国の大手食品会社である。同社は1946年にアンクル・ベンズのブランドを採用し、米と穀物製品を販売してきた。「Uncle Ben's(ベンおじさん)」という名前は、テキサス州の黒人米農家のもので、イメージはシカゴの黒人シェフ兼ウェイターのフランク・ブラウン(Frank Brown)に由来するとしている。

ペプシコ社が「Aunt Jemima」のブランド変更の発表をした数時間後、マース社も「Uncle Bens」ブランドの変更を発表した。共に黒人差別反対に関する世論のムードに敏感に反応してのことである。

そもそも黒人を、Aunt:おばさん、Uncle:おじさんと呼ぶことは、かつて白人たちが黒人にMrs.やMr.という敬称を付けて呼ばなかったことに由来している。つまり黒人を、おじさん、おばさんと呼ぶことそのものが差別であるというのである。アメリカ大手食品企業は、そうしたブランドは現代にそぐわないとして、かつての昔の黒人のイメージを払拭し、この時期に一斉に変更を始めることになった。

消去される黒人イメージ

現在、Aunt Jemimaのパッケージからは黒人女性の姿は消えて、Pearl Milling Companyという全く新しいブランド名で販売されている。またUncle Ben'sは、Ben's Originalというブランド名に変更され黒人男性の姿は消えた。企業的にはいわゆる黒人差別に対する対処策が完了したということになるのだろうが、ただこれで本当に良かったのかどうかと問われると、わたしの内にはどこか釈然としないものが残る。

そもそもアメリカの食品パッケージに黒人の姿が描かれてきたのは、黒人の作る料理が家庭的だったり、美味しい料理の良いイメージがあったからである。つまり真摯で品質の高い美味しさを表現する商品の印象を消費者に感じてもらうために、黒人がパッケージに描かれてきたのである。

確かに差別や偏見は排除されなければならないものである。しかし、こうした黒人の姿が消去されることで、黒人が歴史的に築いてきた、料理の品質の高さや美味しさのイメージまでもが葬り去られてしまうのではないかという気がしてならない。ブランドパッケージから黒人のイラストを消去しても、過去にアメリカで奴隷制度があったという歴史が無くなる訳ではない。黒人のイラストを外すことは、誰かにとって不都合な歴史そのものも削除しようとする意図があるのではとどこかに感じてしまうのである。さらに、アメリカの食文化は、アフリカから渡って来た黒人の食文化の大きな影響を受けたものであったが、こうした歴史も一緒に簡単に葬りさられないかという懸念もある。

本稿ではジェームズ・ヘミングスという黒人奴隷だったシェフについて述べてきたが、こうした有能なシェフの存在そのものも、ようやく評価されるべき存在として取り上げられるようになったぐらいである。あるいは、こうした個々の黒人シェフの名前は知られていなくとも、アメリカにおける食と黒人のイメージは、昔からつながっていて、どこか家庭的で、やはり安心感を抱かせるものがあるのだと思う。こうしたイメージが将来損なわれてゆくようなことになるとするならば、それは大変惜しいことである。

そしてもうひとつ、黒人のイメージをパッケージから完全に消去するというある意味極端な圧力は、ポリコレを推進する人々の圧力が関係しているのではないかというところも指摘しておきたい。ポリコレでは差別的な表現を排除することを強く求める傾向にあるが、これを求める人々の多くは、不思議なことに差別される側の人であるよりは、むしろ差別する側の人であるケースが多いのである。つまり黒人が食品パッケージから黒人のイメージを消去するよう求めているというよりは、むしろ白人のポリコレ支持者たちが、声高に黒人のイメージを食品パッケージから消去するように求めていたのではないかということである。

こうした意見に対してポリコレ推進者たちは、「自分たちがパッケージから消去したいのは差別的表現であって、パッケージから黒人を消去したいのではない」と間違いなく言うはずだろう。しかし実際には黒人のイメージは消去され、無難な(この表現は不適切かもしれないが)記号的なパッケージに置き換わっているのを見ると、やはり極端で行き過ぎた意見・圧力によって、黒人は表に出してはいけないと言っているのと同じではないかと思えてしまうのである。これは逆の意味で差別的であると言えるのではないだろうか。

何度も繰り返すが、間違いなく差別的表現は排除されるべきものである。しかしポリコレ的な極論が進むことで、黒人を(さらに極論を言えばどのような人種であっても)表に出すことすべてが差別の対象であるということに将来はなってゆくのではと懸念するのである。しかし料理というものは文化や地域、また人種によって長年にわたって育まれてきたものであり、一朝一夕に築かれるものではない。それはいわゆるブランドと同じである。今、アメリカで進む昔から続いてきた食のブランドから、黒人のイメージが排除されてゆくという流れは、本当に黒人にとって良いことなのかどうかは、当事者である黒人を含めて、改めて深く考える必要があるのではないかと思うのである。

再評価されるアメリカ黒人料理

ジェームズ・ヘミングスを通して、初期アメリカの料理がどのように形成されてきたのかを説明してきたが、その後のアメリカ料理はジェームズ・ヘミングスの時代を基礎にして発展を遂げ現代に至っている。アメリカの黒人料理を大別すると、ジェームズ・ヘミングスを祖とするファイン・ダイニング系の料理と、アフリカから渡って来た黒人によって奴隷制度時代から食べられてきたBBQを始めとしたローカルフードに分けられる。いずれにしても黒人がアメリカの食文化において果たしてきた役割は大きく、それは今後、もっと評価されてしかるべきものである。

アメリカ食文化というと、ハンバーガーやフライドチキンのようなファーストフードや、ボリューム満点のステーキなどが思い起こされるので、人によってはこれを歴史ある他国の料理と比較して軽視する傾向にあるように思う。またアメリカ自体が歴史的に浅い国であり、文化の薄い国であるとみなす人も多い。しかし黒人文化の視点からアメリカの食文化を見直すと、それはヨーロッパとアフリカの文化が融合することによって生まれたものであり、その背後に歴史的にも文化的にも深い食文化の存在が見えてくるようになるのである。アメリカの食文化を軽視する人には、こうした視点からアメリカ食文化を改めて見つめなおすようにぜひお勧めしたい。

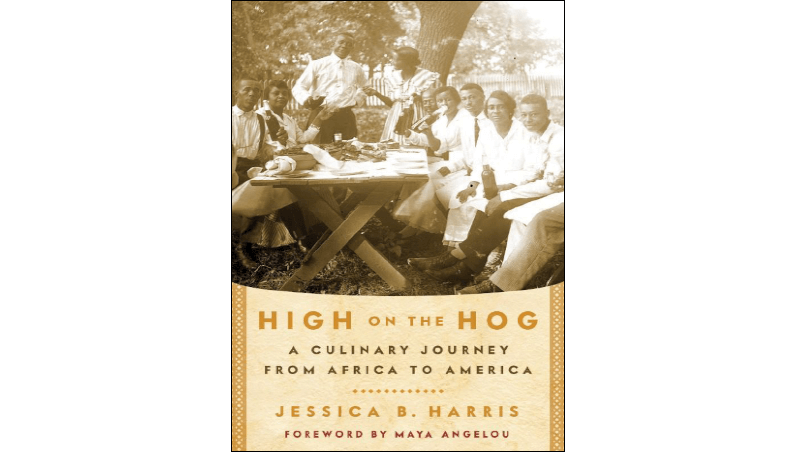

『High on the hog』は2011年に出版されたDr. Jessica B.Harrisの著作である。この本ではアフリカから連れてこられた黒人奴隷たちが、アフリカ由来の食材とアメリカ現地の食材や食文化と融合を重ねてどのような料理を作り、食べて来たのかが説明されている必読の書である。またこの本では、歴史的な黒人シェフのジェームズ・ヘミングスや ハーキュリーズ 、さらにはケータリングビジネスで成功した黒人についても説明されていて、黒人たちがアメリカの食文化においていかに大きな役割を果たしてきたかが理解できるようになっている。またその後の時代についても、奴隷制度からの解放、南北戦争、公民権運動、そして現代の黒人有名人シェフたちの系譜が説明されており、350年間にわたるアメリカにおける黒人の食文化の概要を一気に理解できる内容にもなっている。

この本に基づいて制作されたドキュメンタリー番組がNetflixで公開されている。番組タイトルは「High on the hog:How African American Cuisine Transformed America」であるが、日本語タイトルではサブタイトルの方の「アフリカからアメリカへ:米国料理のルーツを辿る」が番組名になっている。「High on the hog」とは贅沢に暮らすという意味のイデオムなのだが分かりにくいので日本ではサブタイトルと入れ替えたのだろう。

著者のジェシカ・B・ハリスが番組に関するインタビューに応えているので内容の参考にして頂けると思う。

この番組では書籍『High on the hog』の前半の部分が主に扱われている。非常に良質なドキュメンタリーになっているので、ジェームズ・ヘミングスについて興味のあるかたはぜひ参考にして頂きたい。

ジェームズ・ヘミングスの生涯を説明してきたが、それは単に黒人奴隷だった男性の一生というだけでなく、アメリカの料理の歴史や食文化にも通底していることが分かっていただけたのではないかと思う。ジェームズ・ヘミングスの生涯は、大統領トーマス・ジェファーソンという歴史的人物とも深く関係してはいるが、同時に愛人となっていた妹のサリー・ヘミングスの存在があるがゆえに、積極的に歴史に取り上げられてこなかった背景もある。しかし現在、黒人文化への理解と、奴隷制度時代の黒人の歴史が見直されることで、料理史における重要人物として改めて評価されなければならない存在だと思う。今後はそうしたジェームズ・ヘミングスに対する理解と、再評価が進むことを心から期待したい。

ジェームズ・ヘミングスを軸に、黒人の食文化について説明してきたが、日本語でここまでこの人物を取り上げ、検証したものは今のところ他には無いだろうと思っている。それはわたしのジェームズ・ヘミングスへの共感がその根底にあるからだと言っておきたい。なぜならそれは白人中心社会にあって差別や偏見とも戦ってきた人物の記録だからである。わたしもイギリスの白人社会のなかに数年間にわたって住んでいたが、白人社会にあっては、わたしもまた黄色人種という有色人種のカテゴリー含まれ、差別される側の存在だからである。わたしのイギリスでの生活は、黒人や有色人種の友人たちと仲間意識をもって支え合って生きていた時代でもあった。

友人のひとりに黒人のカリビアン系イギリス人がいたが、60年代や70年代の子供から青年の時代を、差別や偏見とどのように戦いながら生き抜いてきたのかを良く聴かされた。昔はバンドをやっていて、隣町に行くときにはいつもトラブルに巻き込まれるので必ずナイフを必ず携帯していた。彼の車に乗ると、低域が潰れるほどの重低音を利かせたダブやレゲエがいつも大音量でかかっていた。昔は荒れていたそうだが、更生して掃除会社を経営を始め、わたしも彼の会社で成り行き上、手伝うことになった。学校やパブや老人ホームやマンションなどあちこちを本当に良く掃除していた。彼の家に行くと同じくカリビアン系奥さんアーサーが作ってくれる料理がとても美味しかったのが今でも忘れられない。

またわたしはアフリカのセネガル人たちとも一緒に住んでいたので、彼らが白人社会のなかでサバイブして生きていかなければならない現状もいつも目の当たりにしてきた。彼等がつくり教えくれたセネガル料理のチャブ・ジェンは今でも忘れられない味である。

他にもガンビア人のアディ(Adi)という友人もいた。彼はガンビアで優秀だったのでイギリスに建築を学びに来ていたが、差別や格差からドロップアウトしてヤクの売人になった。後ろから撃たれないように、彼はいつも背後を気にしながら歩かなければならないような生活を送っていたが、子どもが産まれたのをきっかけに更生してレストランを開いた。

オープンしたばかりの彼のレストランに、インド人とナイジェリア人の友人と出かけたが、レストランのある場所があまりにも治安が悪すぎて、タクシーの運転手がそこまで行けない(襲われるので行きたくないと言う)ので、街の外れで降ろされて、そこから歩いて行ったことを思い出す。そしてレストランで食べたアディの料理は本当に素晴らしかった。料理も良かったが、最後にピーナッツバターミルクを飲んだあの濃厚さを今でも忘れられない。

さらに忘れがたい印象を付け加えると、ナイジェリア人:イボ族のウカチュク(Ukachukwu)が、その時レストランでアディが流していたボブ・マリーの曲に合わせてずっと歌っていたことである。わたしはこの時にようやくボブ・マリーの音楽の本質と凄さを実感できたと言っても良い。ボブ・マリーの曲は、白人社会に対して常にサバイブすることを強いられている黒人たちの戦いの歌だったのだ。彼らはそれを自身の置かれた理不尽な現状への怒りと、その戦い方に重ねながらいつもボブ・マリーを聴いている。単なるファッションでない生き方がそこには存在している。あの治安の最悪な場所にオープンしたアディのレストランは今でもその美味しさも含めて、わたしのなかでは忘れがたい一瞬となって輝いている。

先に食品ブランドから黒人の姿が消されている点を指摘したが、こうしたポリコレ的な発想は、差別されている側ではなく、差別している白人側の発想ではないかとわたしが考えるのはこうした理由からである。さらに極端な言い方をすると、これは肌の色で差別されたことのない人間が、如何にも言いだしそうな偽善的発想である。つまりそれはサバイブする戦いのなかから出てきた主張や意見ではなく、差別の蚊帳の外にいる者たちが、自分たちの利益誘導のために言いだした発想にしか思えないのである。

ポリコレ推進者はもっと歴史的な知見を得て、その根底にある深い部分に触れてから良し悪しを判断した方が良い。何でもかんでも表層的に見て、これを差別だとか、ふさわしくないとして知ってか知らずかこれを結果的に闇に葬ろうとするのは問題である。

ボブ・マリーの歌う「Buffalo Soldier」という曲がある。一緒に数年住んでいた友人で、今はニューヨークにいるセネガル人:ウォルフ族のアマドゥ(Amadou)が、この曲のこの歌詞が好きなんだといっていた部分を以下に引用しておきたい。

【 Buffalo Soldier 】 Bob Mary

If you know your history

自分の歴史を知れば

Then you would know where you're coming from

君がどこから来たのか気付くはずさ

Then you wouldn't have to ask me

そして俺と同じように理解するんだ

Who the heck do I think I am

自分は一体何者なのか

I'm just a buffalo soldier in the heart of America

俺はアメリカの奥底の バッファロー・ソルジャー

Stolen from Africa, brought to America

アフリカから連れ去られ アメリカへ運ばれた

Said he was fighting on arrival, fighting for survival

今も闘っている 生き延びるために

バッファロー・ソルジャー(Buffalo Soldier)とは、南北戦争の時に組まれたアメリカ合衆国陸軍騎馬連隊のニックネームで、アフリカ系アメリカ人による黒人連隊のことである。ボブ・マリーはバッファロー・ソルジャーを人種差別と偏見に負けずに戦った黒人男性の象徴として取り上げたが、白人中心社会のなかで、黒人たちは彼らと同じようにサバイブするための戦いを続けてきたのである。分野は違えどジェームズ・ヘミングスもまたバッファロー・ソルジャーのような存在である。

奴隷制度が容認された白人社会のなかで、シェフとして自分の生きる道を模索してきたジェームズ・ヘミングスだったが、その最後は自殺という悲劇的なものだった。しかしジェームズ・ヘミングスが黒人としての自身のアイデンティティを守るために戦い続けてきたということには間違いなく、ブラック・ライブス・マターも含めて、こうした戦いはまだ続いているのである。本稿はそうした自由を求めて戦ったジェームズ・ヘミングスに、そしてわたしの有色人種のブラザーたちに捧げ終えることにしたい。

参考資料

『 The Papers of Thomas Jefferson』 Thomas Jefferson

『The Virginia Housewife』 Mary Randolph

『Life of Rev. Manasseh Cutler』 Manasseh Cutler

『 Thomas Jefferson's Cook Book』 Marie Kimball

『47.—DE Mme DE SÉVIGNÉ A Mme DE GRIGNAN.』P121 Madame de Sévigné

『Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale』 Cristoforo di Messisbugo

『Ouverture de cuisine』 Lancelot de Casteau

『Le cuisinier royal』 Alexandre Viard

『The romance of the nation. A stirring pageant of the British peoples through the ages』 Ray Charles

『American and Mercantile Daily Advertiser』1802,July,16

『History of Baltimore city and county, from the earliest period to the present day』 John Thomas Scharf

『The Hemingses of Monticello: An American Family』 Annette Gordon-Reed

『High on the hog』 Jessica B.Harris