トーマス・ジェファーソン

大統領:トーマス・ジェファーソン

トーマス・ジェファーソン(Thomas Jefferson:1743年-1826年)は、第三代アメリカ大統領である。また「アメリカ独立宣言」の主要な起草者であり、アメリカ建国の父として歴史に名を残す偉人とされている。アメリカの首都ワシントンD.C.にはその偉業を称えて、トーマス・ジェファーソン記念館というモニュメントと記念建造物が建てられており、まさに草創期のアメリカを代表する大統領として高い評価を得ている。

トーマス・ジェファーソン(Thomas Jefferson)

1743年-1826年

トーマス・ジェファーソンの政治的な業績は歴史書を見て頂ければ多くの情報が得られるので、本稿ではそうした内容に関しては言及しない。むしろトーマス・ジェファーソンの私生活や食について説明を行うことで、トーマス・ジェファーソンという人物像を描き出したいと考えている。なぜならトーマス・ジェファーソンはグルメな大統領として知られてはいるが、実際のところどのようにトーマス・ジェファーソンがグルメだったのかを知る人は少ないからである。トーマス・ジェファーソンは自身の菜園で新しい野菜の栽培を行い、専属の料理人をパリで修業させ、フランスでワイン産地を巡り、アメリカでもワインを生産しようとしていた食の実践者であった。しかし一般的には大統領だったということは知られていても、食の部分でトーマス・ジェファーソンがどのような功績を残したのかはまだ十分に知られていないように思う。よって本稿では初期アメリカにおいて、トーマス・ジェファーソンがどのようにアメリカの食文化に貢献した人物だったのかを明らかにすることにしたい。

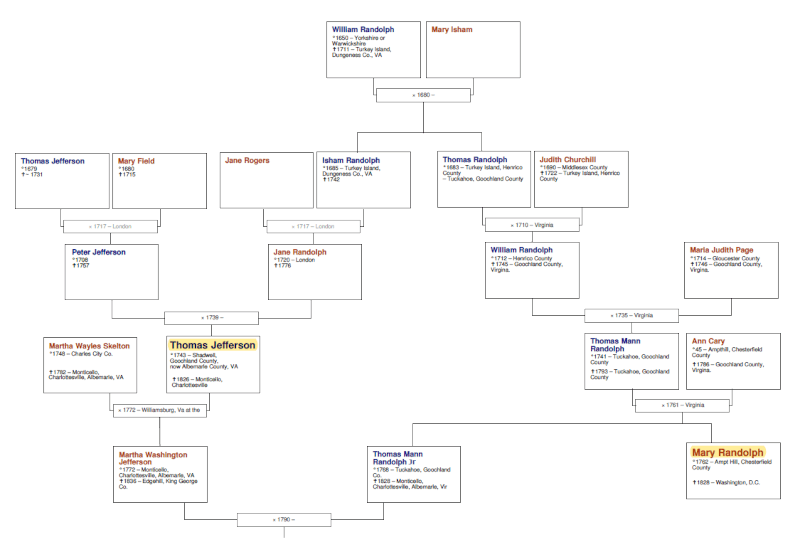

グルメだったトーマス・ジェファーソンの親族には、19世紀で最も重要な料理書『The Virginia Housewife』を著した メアリー・ランドルフ がいる。彼らの先祖はWilliam Rnadolph 1世で共通しており、さらにトーマス・ジェファーソンの娘(マーサ・ジェファーソン)は、メアリー・ランドルフの実弟と結婚していたことから両家の関係は非常に深いものがあった。しかもトーマス・ジェファーソンの母の姓はランドルフであったので、彼はランドルフ家に昔から受け継がれてきたレシピの料理を食べて育ったと考えられる。

このような背景を基に、トーマス・ジェファーソンと食の関係について説明を加えることにするが、まずそれを始めるにあたり、トーマス・ジェファーソンの家系と、その一族に引き継がれてきた料理との関係の深さについても説明しておく必要があるだろう。

トーマス・ジェファーソンの家系

ジェファーソン家はもともとイギリス(ウェールズ地方)からアメリカに渡ってきた移民であり、そこまで深く家系を辿ることは出来ない。母方の家系は遡ると同じくイギリスからアメリカにやってきた William Rnadolph 1世にまでたどりつく。やがてジェファーソン家とランドルフ家の両家は関係が深くなることから、ジェファーソン家(トーマス・ジェファーソン)について語るには、まずはランドルフ家についても語らなければならない。

ウィリアム・ランドルフ 1世は、イギリスのウォリックシャーのモートンモレル生まれで、1669年から1673年の間にバージニア植民地に移住してきた。そして数年後の1680年にメアリー・アイシャム(1659年頃– 1735年12月29日)と結婚している。この夫婦の子孫には、大統領となったトーマス・ジェファーソンを始め、アメリカ南軍の将軍となるロバート・E・リー、さらにワシントン大統領政権の下で国務長官を務めたエドムンド・ランドルフ、将軍となったジョージ・W・ランドルフなどがおり「バージニアのアダムとイブ」と呼ばれている。

先にも述べたトーマス・ジェファーソンとメアリー・ランドルフとの関係を示すために系図を作成しておいた。こうした両者を示す家系図を参照して頂くとその関係性が良く分かるのではないかと思う。

トーマス・ジェファーソンとメアリー・ランドルフは親戚関係にある。またトーマス・ジェファーソンの父の Peter Jefferson は、メアリー・ランドルフの祖父の William Randolph 3世 と親族であり、かつ親友でもあった。こうした関係から William Randolph 3世は死に際して、Peter Jeffersonに自身のタッカホープランテーションを託し、息子のThomas Mann Randolph の面倒を見るように依頼してこの世を去ったのである。これにより、まだ幼いメアリー・ランドルフの父と、トーマス・ジェファーソンは兄弟のようにして一緒に育てられることになった。

またメアリー・ランドルフの母方の先祖は、ポカホンタスにまで遡ることができる家系で、メアリー・ランドルフはその直系に当たる。アメリカではポカホンタスを祖先に持つということは、それ即ち名家であるということになっていて、特に政治家にとっては一種のステイタスのようになっている。

アメリカ植民地時代から続くランドルフ家の女性たちは、代々レシピを残して娘に伝えてきたようである。こうしたレシピがあったことが、後にメアリー・ランドルフが『The Virginia Housewife』という料理書を著すことになった理由のひとつでもある。その辺りの家系、あるいは詳細については メアリー・ランドルフ の記事を参考にして頂きたい。

こうした料理に対する見方や、料理環境はトーマス・ジェファーソンに大きな影響を与えたはずである。トーマス・ジェファーソンは27歳になるまで母のJane Randolphとシャドウェルのプランテーションにあった屋敷で同居している。しかし火災のために建物が焼けてしまい、実家を出て新たにモンティチェロを建て、そこに生涯住むことになる。つまり味覚が形成されるまでの期間中、また成人してからもトーマス・ジェファーソンは実家で母親の管理する食事を食べていたのである。このことから、彼がグルメとなった背景には、母親からの食の影響があったとも言える。母親の Jane Randolph はランドルフ家に伝わる料理レシピを共有していたはずであり、それがトーマス・ジェファーソンの舌を育てたのであろう。

モンティチェロ

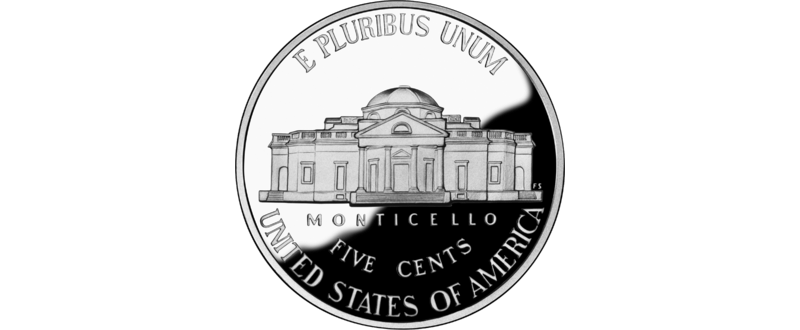

モンティチェロ(Monticello)はアメリカ合衆国バージニア州シャーロッツビルに位置するトーマス・ジェファーソンの邸宅とプランテーションがあった場所である。トーマス・ジェファーソンは建築家としての才能もあり、このモンティチェロの他にもバージニア大学、バージニア州議会議事堂を設計している。

モンティチェロは1768年から建設が始まり、1809年に完成している。トーマス・ジェファーソンにとってモンティチェロは理想を実現した場所だったようで、多くの時間をこの地で過ごし、最後はモンティチェロで亡くなり墓もここに建てられている。トーマス・ジェファーソンはモンティチェロの細部にこだわり、新古典主義建築に基づいた設計が行われたことから、ギリシャ・ローマ時代に見られるようなドーム家根があったり、柱廊式玄関(ポルティコ)を備えた建造物となっている。

トーマス・ジェファーソンはここで独立宣言の草稿を書いたことから歴史的にモンティチェロはアメリカの建国における重要な建造物であるとして知られるようになった。こうした経緯からモンティチェロは、紙幣や硬貨にもモチーフとして取り上げられるアメリカ国民にとって親しみ深い建物となっている。

アメリカの5セント硬貨

モンティチェロの菜園

トーマス・ジェファーソンは科学者として、また園芸家としてモンティチェロで様々な植物栽培を試みていた。菜園では89種類の植物を、330品種にわたって栽培していたとされている。トーマス・ジェファーソンは野菜のなかでは特にイングリッシュ・ピー(English Peas)を好んだとされている。他にもアスパラガス、アーティチョーク、そしてトマト、ナスなどの新しい野菜。さらにはイタリアから輸入されたブロッコリー、ルイス・クラークの遠征で集められた豆、フランスから輸入されたイチジク、メキシコからのコショウなどの世界各地から取り寄せた植物の栽培もモンティチェロで始めている。

トーマス・ジェファーソンはこうしたモンティチェロの菜園での栽培を1766年から1824年の58年間にわたって事細かに記録しており、この手書きの原稿は現在『Garden Book』という名称でマサチューセッツ歴史協会所蔵のクーリッジ・コレクションに所蔵されている。これらはウェブで公開されており、トーマス・ジェファーソンの手書きの原稿(全66P)を実際に見て確認することができるようになっている。

また1944年にJggerrons Thomas Bell Edwin Morrisによって出版された『Thomas Jefferson's Garden Book』ではトーマス・ジェファーソンがどのようにこの『Garden Book』を記したのかを、政治家だったトーマス・ジェファーソンの背景と照らし合わせ、その歴史的出来事や交わされた書簡と合わせて読み解いているところが非常に興味深い。

この書籍の巻末にはAPPENDIX Vがあり、トーマス・ジェファーソンが取り上げたバージニアの植物の一覧が掲載されている。これはフランス公使館のド・マルボワから、バージニア州に関する統計資料を求められたトーマス・ジェファーソンが、1784年から1785年に書き記して200部だけ出版した文書に含まれていたリストである。こうしたバージニアに特有の植物もトーマス・ジェファーソンは栽培しており、幅広く植物に精通していたということが読み取れる。またAPPENDIX VIIにはトーマス・ジェファーソンが所蔵していた農業関係の蔵書リストがあり、こちらからもトーマス・ジェファーソンが単なる園芸家ではなく、学者としてしっかり農業に取り組んでいたことも理解できる。

フランス駐在期間

トーマス・ジェファーソンは駐フランス公使として1785年から1789年までの5年間をフランスのパリで過ごしている。住まいは 92 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris というシャンゼリゼ通りに面した場所にあり、トーマス・ジェファーソンはパリでサロン文化の寵児となったという。こうしたパリでの経験がワインの愛好家となったことや、料理や食材に対する関心を持ちグルメとなったことにも関係していると思われる。

実際にトーマス・ジェファーソンはパリで接した食文化に大きな影響を受け、この時に知った農作物をアメリカでも栽培して食卓で供している。その代表的なものを紹介しておきたい。

トマト

トマトの起源は南米である。原産はアンデス山脈であるとされているが、16世紀以前にメキシコのアステカ族がこれを栽培し始めたことから、この地域だけで限定的に食されるようになっていた。1521年にスペイン人エルナン・コルテスがアステカを征服すると、トマトの種は持ち帰られヨーロッパに伝えられることになった。

北アメリカにトマトが伝わったのは、南アメリカから直接ではなく、一旦ヨーロッパを経由してからということになる。しかし当時はトマトに猛毒があると考えられていた為、食用にされることは無かった。だがトーマス・ジェファーソンはフランスでトマトの味覚を知り、帰国後にモンティチェロでもトマトを食用として栽培し始めるようになる。

もともとアメリカでは、スペイン系の入植者や、カリブ経由でアフリカから連れてこられた黒人奴隷にトマトを食べる習慣があり、こうした一部の人々によってトマトは限定的にではあるが既に食べられていた。しかしフランスから帰国したトーマス・ジェファーソンは、トマトを自らの農園で栽培し、これをディナーで招待客に積極的に供するようになる。このことが北アメリカでのトマトの広がりに大きく貢献し、やがて一般的に食べられるようになっていったと考えられている。

こうしたトマトを使った料理の成果は、1824年に出版された親族の メアリー・ランドルフ の『The Virginia Housewife』によって具現化されることになった。メアリー・ランドルフはアメリカで初めて、トマトをつかった料理レシピが記載された料理本を出版したのである。これは親族であるトーマス・ジェファーソンがトマトをアメリカに取り寄せて栽培し、広めたことに起因している。

またトーマス・ジェファーソンの娘、マーサ・ジェファーソン(メアリー・ランドルフの実弟の妻)と孫娘たちの書き残したレシピにも同様のトマトレシピが含まれていることから、親族間でレシピが共有されていたことが確認されている。メアリー・ランドルフは幾つかのトマトの料理のレシピを掲載しており、そこにはガンボスープ、カイエンスパイストマトスープ、グリーントマトピクルス、トマトジャムなどが含まれている。

ジャガイモ

トマトと同様にトーマス・ジェファーソンがアメリカで栽培を始めたのはジャガイモである。ジャガイモの起源は、南アメリカアンデスのペルー南部であるとされており、これもまたスペイン人によってヨーロッパに伝えられることになった。しかし当時はジャガイモには毒があると考えられていた為、北アメリカではほとんど食べられてはいなかった。だがトーマス・ジェファーソンはフランスで「フレンチ・フライ」(日本でいうところのフライドポテト)を知り、これを食べていたことから、帰国後にジャガイモの栽培を行い、それをディナーで供することによってアメリカにジャガイモが浸透するようになったとされている。

ジャガイモを揚げた料理はフランス語ではポム・フリット(Pommes frites)、あるいはフリット(frites)と呼ばれている。イギリスではチップス(Chips)と呼ばれ、フレンチ・フライ(French Fries)というのはアメリカで始まった名称である。フランスで食べられていたジャガイモの調理方法なのでフレンチ・フライと呼ばれているが、フランス駐在中にこれを知ったトーマス・ジェファーソンがアメリカで広めたことがこの名称にも関係しているのかもしれない。ちなみに日本で一般的なフライドポテトおよびポテトフライという名称は和製英語で他国では通用しない呼び方である。

さてそもそもフランスにおいてもジャガイモを食べる習慣はそんなに古くからあったという訳ではない。トーマス・ジェファーソンがフランスに駐在(1785年-1789年)した、数十年前ぐらいからようやくフランス人たちも、ポム・フリット等の調理方法でジャガイモを一般的に食べるようになったのである。しかも少し前の1748年には、フランスでジャガイモはハンセン氏病を引き起こすとして栽培を禁止する法律すら定められていた。よって少し前まではフランスでもまだジャガイモは食用に適さない植物であるとして食べられていなかったのである。

フランスでジャガイモが食べられるようになったのは、農学者のアントワーヌ=オーギュスタン・パルマンティエ(Antoine-Augustin Parmentier)の貢献に負うところが大きい。パルマンティエは七年戦争でプロイセン軍の捕虜になり、ジャガイモを食べさせられていたことからその有用性に注目して研究を続けていた人物である。ジャガイモの食品としての有用性を主張し続けた結果、ようやく1772年にパリ大学の医学部からの承認を得ることになる。

アントワーヌ=オーギュスタン・パルマンティエ

1737年8月12日 – 1813年12月13日

しかしその後も人々の根強いジャガイモに対する抵抗感は払拭できず、病院の試験農場のジャガイモ栽培禁止や、病院への苦情は止むことがなかった。それでも1786年8月24日、パルマンティエはヴェルサイユ宮殿のルイ16世にジャガイモの花を提供し、マリー・アントワネットの頭にジャガイモの花を飾ることで人々の感情を懐柔しようとしたのである。この時にルイ16世が「フランスは貧しい人々のパンを見つけてくれた貴公に感謝する」とパルマンティエの功績を称えている。この時代は飢饉が多く発生していたこともあり、人々の飢えを満たす食べ物として、ジャガイモを食べる習慣はフランスに急速に浸透していったのである。

トーマス・ジェファーソンがフランスのパリに駐在していた1785年-1789年は、正にフランスでジャガイモが新しい食材として丁度浸透し始めた時期だった。この時、トーマス・ジェファーソンはパリで食べたポム・フリット(Pommes frites)に大きな感銘を受けたのではないだろうか。それは食べられないとされていたジャガイモが無毒であるという植物学者あるいは農学者としての立場からの興味であっただろうし、同時に、今まで食べたことがない新しい食材に対する美食家としての興味でもあったはずである。

トーマス・ジェファーソンの大統領就任後、1802年のホワイトハウス晩餐会で「Potatoes served in the French manner」という料理が出されたことになっている。これはホワイトハウス晩餐会のメニューから確認できるようなのだが、当時のホワイトハウス晩餐会のメニューは残されていないという意見もあり、どう調べてもこの出典元を見つけ出すことができなかった。記事として「Potatoes served in the French manner」について言及しているものは多数あるが、そのどれもが出典元を明示しておらず、元ソースについてははっきりした証拠をここで提示することが出来ない。もしどなたか見つけた方があれば正確な出典元をぜひ教えて頂きたい。

さて大統領就任時期のトーマス・ジェファーソンはホワイトハウスに人々を招待してディナーを共にすることを習慣としていた。こうした機会に招かれた人々が記した料理に関する記録には、ジャガイモに関する言及は含まれていない。しかしながらトーマス・ジェファーソンは大統領就任後に、ジャガイモの料理を何度もディナーで供しただろうことは容易に推測できる。ただトーマス・ジェファーソンが供したジャガイモ料理が、現代でいうところのフレンチフライだったのかについては確実な文献的な証拠は存在していない。よって「Potatoes served in the French manner」を指して、これをフライドポテトだったとするのはかなりの無理がある。実際に文献にフレンチ・フライの名称が初出したのは、Eliza Warren Francis が出版した『Cookery for Maids of All Work』であり、そこには「French Fried Poratoes」という料理名とレシピが記載されている。この料理本が出版されたのが1856年であることから、フレンチ・フライという名称が定着したのはずっと後だということになる。こうした経緯の詳細は フライドポテト の項で説明してあるので参考にして頂きたい。

トーマス・ジェファーソンとワイン

モンティチェロには果樹園があり、トーマス・ジェファーソンはそこでアーモンド、ザクロ、桃、ナシ、リンゴ、ヨーロッパのプラム、グーズベリー、スグリなど含む30種類、170品種の果樹を育てていた。トーマス・ジェファーソンはワインを愛飲していたことから、特にぶどう栽培にも力を入れており、ヨーロッパブドウ(ヴァティス・ヴィニフェラ種:Vitis vinifera)をアメリカで栽培しようとして失敗しながらも試行錯誤を繰り返している。

トーマス・ジェファーソンがフランスワインを積極的に飲むようになったのはフランスに駐在してからである。それまでアメリカでは主にマデイラワインやポートワインが飲まれていた。これは理由があって、マデイラワインやポートワインはイギリスに課せられる税金の対象外だったからである。つまりマデイラワインやポートワインは、当時のアメリカ人にとってイギリスへの税金支払い拒否の意思を示す独立の象徴だったのである。初期のアメリカ人たちはこうしたワインの習慣下にあり、これを好んで飲んでいたのだが、トーマス・ジェファーソンはパリの駐在期間中にフランスのワイン産地を巡り、フランスワインに精通するようになっていった。

2006年にJohn Hailmanが出版した『Thomas Jefferson on Wine』はトーマス・ジェファーソンの生涯とワインについての関係が年代別に説明されており、いかにトーマス・ジェファーソンがワインに詳しかったかを知るには最良の書となっている。よってこれからこの書籍と、トーマス・ジェファーソンが実際に書き残した旅の記録『Travel Journal』からどのように彼がフランスワインに触れたのかを説明しておくことにしたい。

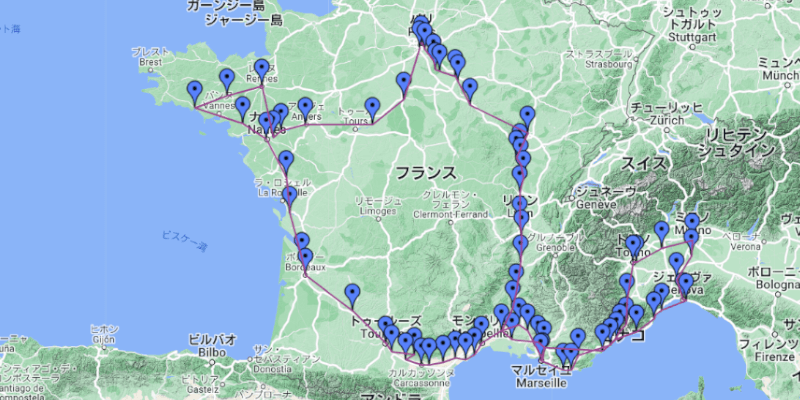

1787年 ワイン旅行

トーマス・ジェファーソンは1787年2月28日にパリを発ち、6月10日に戻るまで3ヶ月間、南フランスと北イタリアを旅行している。この旅行の表向きの名目は痛めた手の治療であったが、実際にはワインを楽しむと共にビジネスとしてのワインの可能性を探ることでもあった。その旅の最中、トーマス・ジェファーソンは詳細な記録を残しているだけでなく、フランスブドウ畑の接ぎ木をアメリカに送ったり、この時に知り合ったワイン業者とはアメリカ帰国後にも取引を続けるようになっており、この旅行がその後の彼のワインに対する嗜好に決定的な影響を与えることになった。

まずトーマス・ジェファーソンは1787年3月7日にブルゴーニュに到着して、ポマール、ヴォルネイ、ムルソーを訪問した。そこではモンラッシェの白を大変気に入ったようで、3月13日にリヨンから業者に送った手紙では、3月8日に試飲した1782年のヴィンテージを樽ごと購入して瓶詰めするよう依頼している。また同じ手紙でモンラッシェ、クロ・ド・ヴージョ、シャンベルタンの最上のブドウの木の接ぎ木も送ってくれるよう頼んでいることから、こうした良質なワインを産するブドウの木をアメリカに移植しようという目論みがあったことが分かる。

この時にトーマス・ジェファーソンが注目したモンラッシェは、『三銃士』や『モンテ・クリスト伯』を著した小説家のアレクサンドル・デュマも称賛し「ひざまづき、脱帽して飲むべし」と言ったことでも知られているワインである。アレクサンドル・デュマはグルメで、晩年に『料理大事典:Grand Dictionnaire de cuisine』という料理本を書いている。このデュマの生まれるずっと前にトーマス・ジェファーソンはモンラッシェを訪れ高く評価しているので、これはトーマス・ジェファーソンのグルメぶりをうかがわせるエピソードとなっているように思える。

トーマス・ジェファーソンはブルゴーニュ訪問の後、ワインの知識を忘れないようにシャンベルタン、ヴージョ、ロマネ、ヴォーヌ、ニュイ、ボーヌ、ポマール、ヴォルネイ、ムルソー、モンラッシェの価格と品質についての文書を業者にもらえるように依頼した。そのなかでもモンラッシェの近くにあるムルソーは、モンラッシェと同じような品質のワインでありながら知名度が低く、安価であった為に特に大きな関心を示した。実際にトーマス・ジェファーソンはシャトー・ド・ムルソーを訪問していて当時のゲストブックにはトーマス・ジェファーソンの署名が残されている。また後年、トーマス・ジェファーソンは、偉大なワインはモンラッシェだが白の一番の好みはムルソーだと言っており、ムルソーを好んで飲んでいたことが分かる。

トーマス・ジェファーソンがムルソーを愛飲していたことは、旅行後の1787年7月13日に124本のムルソーを入手していることや、翌年の1788年2月12日にも248本のムルソー、1789年5月1日に248本を入手したことからも明らかである。トーマス・ジェファーソンは他のどのワインよりもムルソーを自身のワインセラーにストックしており、これを良く飲んでいたことがうかがえる。

その後、トーマス・ジェファーソンはボジョレーのマコンを訪問し夕食を友人たちと取っているが、ここでのワインに関する記述はあまり残されていない。

さらに南下しヴィエンヌとローヌに移動して、3月17日にはタン(Tains)で試飲を行いワインを購入している。またマルサンヌとルーサンヌというブドウ品種をブレンドした白のエルミタージュの注文をしている。さらにニームに良質で安価な赤のテーブルワインがあることにも注目していたので、そこも訪問している。

エクサンプロバンスに向かい3月25日に到着。その後マルセイユに入り、カンヌ、ニースを経て、トリノ、ミラノ、ジェノバといったイタリアの都市を訪問している。再び5月に入るとマルセイユに戻り、南仏の各都市を経て5月24日にボルドーに到着した。5月24日から5月28日までの5日間ボルドーに滞在してワインについて学んでいる。

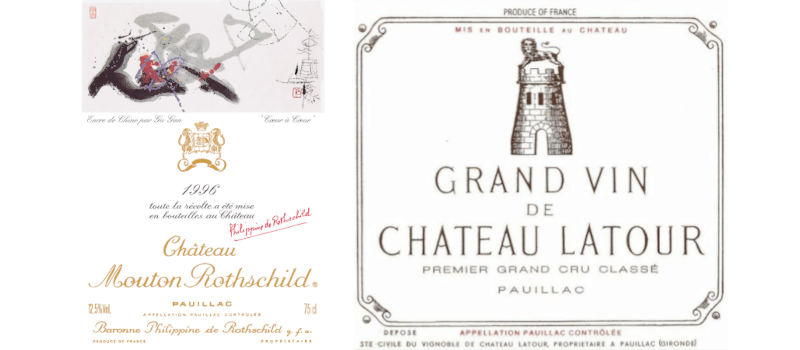

ボルドーではシャトーマルゴー、シャトーラトゥール、シャトーブリオン、シャトーラフィットの4つの1級ワインを取り上げその所有者について言及している。最後のシャトーラフィットは、1868年からオーナーがロスチャイルド家になりシャトーラフィット・ロートシルトになっている。また同じくロスチャイルドの所有する、シャトームートン・ロートシルト(トーマス・ジェファーソンの時代はまだブランヌ・ムートンという名前だった)が1973年からグランクリュ第1級に加わり、現在では5大シャトーとして扱われるようになっている。

こうしたボルドーワインが正式にグランクリュ第1級として認められたのは1855年のメドック格付からである。トーマス・ジェファーソンはそれよりも数十年も前にメドックを訪問し、これらのワインを既に高く評価していたということは注目すべきところだろう。ここでもワイン愛好家としてのトーマス・ジェファーソンの目利きのようなものを感じさせられる。これだけでなく、トーマス・ジェファーソンは2級や3級のワインについても言及し、詳細なボルドーワインについての記述も残している。

1788年 ワイン旅行

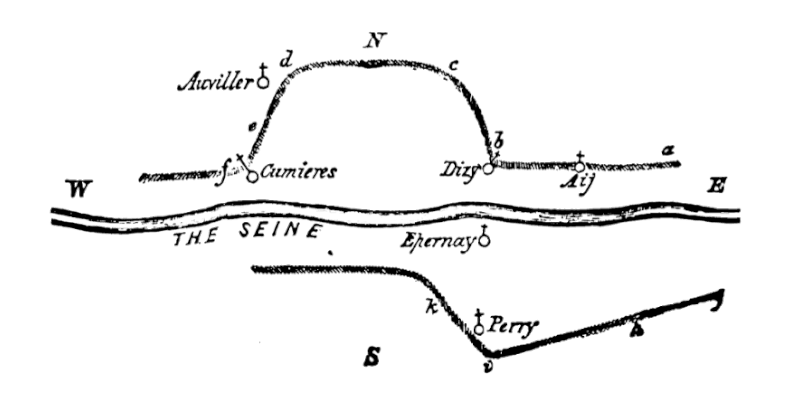

前年の1787年旅行は、南フランスやイタリア北部を中心に回る旅行だったのに対して、翌年1788年の旅行はドイツや北部フランスを回る、異なる方面の旅行となった。この旅行でドイツのライン、モーゼルを旅行してブドウ畑の見学と試飲を行っている。また4月20日から23日までの4日間シャンパーニュに滞在してアイ、オーヴィエ、エペルネ、クラマン、ル・メニル・シュール・オジェ、ヴェルズネイといった良質のシャンパーニュを生産する村やクリュの特定をしている。

トーマス・ジェファーソンは、シャンパーニュの土壌に感銘を受け「丘はチョークで覆われている」と記している。実際にこうした土壌にはミネラル分が豊富に含まれており、これがシャンパーニュの味に深みと複雑さを与えるものとなっている。 現代のシャンパーニュはスパークリング一辺倒であるが、かつてはシャンパーニュでも赤ワインがつくられていた時代があった。この赤ワインについてトーマス・ジェファーソンは「彼らの赤ワインはこの地では高く評価されているが、他の場所では白ワインと同等の評価を得ているわけではなく、またそれに値するものでもない」と低く評価している。実際にシャンパーニュ地方ではピノ・ノワールが栽培されていて、これがシャンパーニュにも用いられているので赤ブドウの質が低いということはなかったはずである。しかしこれを赤ワインとするよりも、発泡性のあるスパークリングにした方がシャンパーニュには向いているという事なのだろう。

さらにトーマス・ジェファーソンは「スパークリングはフランスではほとんど飲まれていないが、外国では単独で知られ飲まれている」と説明している。加えて「スパークリングワインはスティルワインの8倍の値段で売られている」とも報告している。実はこの当時のフランスではシャンパーニュは非発泡の白ワインの方が上流階級の人々に飲まれており、スパークリングは輸出用でしかなかった。トーマス・ジェファーソンは非発泡のシャンパーニュの白ワインを好んでオーダーしており、スパークリングを注文することはなかったのである。シャンパーニュはスパークリングワインの産地として世界的に知られるようになったが、それは後年になってからのことである。

現代のシャンパーニュは主にメゾン(作り手)によって品質評価されているが、当時はワインの産地である村がどこにあるかが品質評価を大きく左右していた。そこでトーマス・ジェファーソンはさまざまな村について、その位置を示すレポートと地図を残している。

トーマス・ジェファーソンの好んだシャンパーニュはアイ(Aÿ)で生産されたもので、レポートでもこの村の一級品生産者を何人か報告している。そのなかでもムッシュー・ドーセイ(Monsieur Dorsay)を最も高く評価していて、シャンパーニュ購入のためにムッシュー・ドーセイ自身とも面会している。かつてムッシュー・ドーセイがアイ村に有していた畑の所有者は変わり、現在は同じくアイ(Aÿ)に本社を置くボランジェがその所有者となっている。

国務長官時代のワイン

1789年9月26日、トーマス・ジェファーソンはパリ駐在を終えてアメリカに向けて出発、そして1789年11月23日にバージニア州ノーフォークに到着した。アメリカ帰国後、1790年3月22日にジョージ・ワシントン大統領のもとで国務長官に就任した。トーマス・ジェファーソンは国務長官として公務に携わるかたわら、ワシントン大統領のワイン・コンサルタントの役割を果たすようになり、ワシントン大統領にワインに関する指導や専門知識を提供し、大統領のワインセラーに自分の好みのフランスワインをたくさん注文することもあった。

トーマス・ジェファーソンが国務長官だった時代に書いた、フィラデルフィアの180 High Streetのワイン商人、ヘンリー・シーフ(Henry Sheaff)宛ての覚書は、トーマス・ジェファーソンのフランスワインに対する見識を理解するのに重要な文書である。トーマス・ジェファーソンはヘンリー・シーフから、1791年~1794年、また1800年~1804年と何度もワインを購入しているので、かなり信頼を置く業者だったようである。しかも当時のフィラデルフィアの大統領官邸は190 High Streetであったことから、ヘンリー・シーフの店は大統領官邸と非常に近い場所だった。

またワシントン大統領はヘンリー・シーフからワインやスピリッツも購入しているが、強い酒をあまり好まなかったトーマス・ジェファーソンがこれらも手配したのかどうかは定かでない。いずれにしてもトーマス・ジェファーソンは品質が高く自分好みのワインを仕入れてもらうための情報共有として、信頼できるヘンリー・シーフに対してこのような覚書を書き送ったことは間違いないだろう。

さてこの覚書には、トーマス・ジェファーソンのワインに対する好みと評価がはっきりと反映されており、非常に興味深い内容となっている。詳細は「Memorandum to Henry Sheaff」から読んで頂けるのだが、その部分を引用しつつ幾つかのポイントを解説しておくことにしたい。まずはブルゴーニュワインについての言及である。

Burgundy(ブルゴーニュワイン)

ブルゴーニュの最高級ワインはモンラッシェ(Monrachet)の白ワインである。このワインは、クレモン氏とサルスネ氏(侯爵)の2人のオーナーによって造られているが、後者はドゥ・ラ・トゥール氏にこれを貸与している。このワインは出来立てで1瓶が48スース、飲用に適するようになると3リーヴルになる。

ムルソー。白ワインで最高級品はグット・ドール(Goutte d’or)と呼ばれる。新品の値段は1本6スースだがアメリカまでの輸送に耐えられるとは思えない。しかしモンラッシェであれば適切な輸送季節であれば飲むことができるだろう。

シャンベルタン、ヴージョ、ヴォーヌは最高品質の赤ワインであり、ブルゴーニュの高級赤ワインの中で唯一輸送に耐えられるものである。これらのワインは、出来立てで1瓶が48スース、寝かせておくと3リーブルになる。

ブルゴーニュのワインを健全な状態でアメリカまで輸送することは不可能に近いと思う。

トーマス・ジェファーソンはブルゴーニュに関して白ワインに言及することが多い。特にモンラッシェを高く評価していたのだが、実際に良く飲むワインはムルソーの方で、フランスからアメリカに帰国する際にも72本(このうち自宅のモンティチェロには48本)のムルソーを船便で送っている。

トーマス・ジェファーソンのワインセラーリストから、彼はボルドーワインが好みだったと判断する人があるが、それは間違いである。この覚書にあるように実際にトーマス・ジェファーソンはブルゴーニュのシャンベルタンやヴォ―ヌ・ロマネ村の赤ワインを高く評価していたからである。ただアメリカまでの船便輸送ということになると、ブルゴーニュの赤ワインは船輸送に耐えられないと考えて、ボルドーワインを発注しストックしていたに過ぎない。

次にそのボルドーの赤ワインに関するトーマス・ジェファーソンの言及を覚書から引用しておきたい。

ボルドー赤ワイン(Bordeaux white wines)

有名な4つの作り手がある。シャトー・マルゴー、トゥール・ド・セギュール、オーブリオン、そしてド・ラ・フィットである。これらの寝かせたものは1本3リーブルであるが、事前に売却先の契約が結ばれており入手困難である。もしあなたが注文しても、商人たちがこれらの銘柄のワインを1本3リーブルでアメリカへ送ることはないと断言しても良い。これらを取り寄せようとしても無駄なので次の品質のワインをお勧めする。それはマダム・ドゥ・ローハンのロハン・マルゴー (Rohan-Margau, Rozan)と呼ばれているワインで、品質は先のワインと見分けがつかないほどである。わたしはこのワインを自分用にも輸入しているが、それは4つの作り手のどれにも匹敵する品質であるからだ。他にもダバディ、ラ・ローズ、キルアン、デュルフォールのワインもロハン夫人のワインと同様に評価されている。しかし私は彼女のワインが最も好きである。これらのワインは、飲むのに適切な年月を経た後もボトル1本で40スーの値段である。

このように現代の5大シャトーに含まれるボルドーの赤ワインを評価しながらも、トーマス・ジェファーソンは、マダム・ドゥ・ローハンのつくるローハン・マルゴー (Rohan-Margau, Rozan)を愛飲していた。トーマス・ジェファーソンはボルドーのブドウ畑を訪ねる旅の途中、このローザン・セグラのワインに出会ったという。アメリカに帰国してからも、マダム・ドゥ・ローハンに手紙を書いてワインを注文しており、まさにこのワインはトーマス・ジェファーソンのお気に入りだったということになる。このロハン・マルゴーは、現代ではシャトー・ローザン・セグラ(Chateau Rauzan-Segla)という名前で知られている。

このワイナリーの起源は1661年にガシー家の貴族を買収したピエール デムジュール ド ローザンにまで遡る。18世紀半ばになるとこの一族の所有地は分割され、ローザン・ガシー(Rauzan-Gassies)とローザン・セグラ(Rauzan-Ségla)のふたつに分かれることになった。セグラという名前は、マリー=アンヌ・ブリエとフィリップ・シモン・ド・ローザンの娘で、1785年に男爵ピエール・ルイ・ド・セグラと結婚したカトゥリーヌから始まっている。彼らの結婚年はトーマス・ジェファーソンがボルドーを旅行で訪問する2年前である。よってアメリカ帰国後にワイン注文の手紙を書き送ったマダム・ドゥ・ロハン(ローザン夫人)というのは、このカトゥリーヌだということになる。

その数十年後、1855年の公式格付けで、シャトー・ローザン・セグラは、ムートン・ロートシルト(当時の名前はブランヌ・ムートン)に次ぐ、2級(セカンド・グラン・クリュ・クラッセ)の2番目の地位を得ている。ここからも価格と質のバランスでワインを評価していたトーマス・ジェファーソンの目利きが確かなものであったことが裏付けられるだろう。

またトーマス・ジェファーソンが、ボルドーの在アメリカ領事だったジョセフ・フィンウィックに1790年9月6日宛てた手紙「From Thomas Jefferson to Joseph Fenwick, 6 September 1790」には、次のような記述がある。

大統領と私のためにいくつかのワインを受け取り、私に転送するよう依頼します。

M. la comte de Lur-Saluce

30ダース(大統領用のシャトー・ディケム)

10ダース(私用)

M. de Mirosmenil, vin de Segur

20ダース(大統領用のシャトー・ラフィット)

Madame de Rozan

10ダーズ(私用)

Monsieur Lambert at Frontignan

10ダース(大統領用のワイン)

5 ダース(私用)

ここで言及されている大統領とはジョージ・ワシントンのことである。トーマス・ジェファーソンは大統領のためのワインをボルドーから調達しているが、そこに自分の注文も付け加えているのは興味深い。こうすることで国務長官時代のトーマス・ジェファーソンは入手困難なワインを上手く調達していたのではないかとすら思える程である。さらに注目すべきは大統領のためにシャトー・ラフィットを注文しているが自分の為には注文していないところだろう。この辺りがトーマス・ジェファーソンはシャトー・ラフィットを愛飲していたと誤って伝えられている原因でもあるのかもしれない。

トーマス・ジェファーソンはシャトー・ラフィットの代わりに「Madame de Rozan」つまりローハン・マルゴー (Rohan-Margau, Rozan:現在のシャトー・ローザン・セグラ)を発注している。これには質とコストパフォーマンスのバランスを重視するトーマス・ジェファーソンの姿勢が如実に表れていると思う。彼は常に良質のワインを手に入れようとしていたが、高価すぎるワインの購入にはあまり積極的でなかった。この時にローハン・マルゴーを自分用だけに発注していることは、トーマス・ジェファーソンがいかにこのワインを愛飲していたのかを物語るものともなっている。

大統領時代のワイン

James Gablerが著した『Passions: The Wine and Travels of Thomas Jefferson』 p.200には、トーマス・ジェファーソンは大統領就任期間中の8年間に約20,000本のワインを購入したとある。また『Jefferson on Wine』 p.256には、最初の大統領任期中(1801年-1804年)には年間平均して$3,200をワインを購入していたこと。第二期目(1805年-1808年)には既に手持ちの在庫が揃っていたためか、1805年は$1,000、最終年の1808年は$200とワイン支出が減少していること。よって8年の大統領任期中にトーマス・ジェファーソンが購入したワインの費用はおよそ$16,500だったとしている。当時の大統領の年収は$25,000だったので、ここからもワインの支出の大きさを感じることが出来るのではないだろうか。

大統領官邸ホワイトハウスのワインセラーには、ローザン・マルゴー (現在のシャトー・ローザン・セグラ)、シャトー・ディケム、またジェファーソンがパリ滞在中に紹介されたフィルオなどのボルドーのワインが保管されていた。ブルゴーニュの赤はシャンベルタンだけだったが、これは多くのブルゴーニュ赤ワインが航海や保存の劣化に耐えられずシャンベルタンだけが経験的に品質劣化しないワインだったからである。さらにブルゴーニュの白は、ローヌのホワイト・エルミタージュがストックされている。他にもシャンパーニュ、また初期のマデイラも数多く保管されていた。

これらホワイトハウスのセラーにストックされていたワインの詳細は、『Passions: The Wine and Travels of Thomas Jefferson』 p.289にリスト化されているので関心のある方はせひ参照して頂きたい。

トーマス・ジェファーソンと高級ワイン

調査の過程で色々な記事を読んでゆくと、トーマス・ジェファーソンが愛したワインだったとして、シャトー・ラフィットやシャトー・マルゴーを挙げているものがある。確かにそれらは高品質なワインであり、これらのワインを高く評価する覚書をトーマス・ジェファーソンが残しているのは事実である。しかしトーマス・ジェファーソン自身がどこまでこれらのワインを愛飲していたのかについては、より深い観点からの判断が必要であるように思える。

この点についてはまずシャトー・マルゴーから考えてみることにしたい。トーマス・ジェファーソンは1787年のボルドーの旅行から帰ってきた後、8月になって180本のシャトー・マルゴーを購入している。しかしこれはトーマス・ジェファーソンが希望してシャトー・マルゴーを注文したわけではなく、オー・ブリオンを注文したら180本のシャトー・マルゴーが間違えて送られてきてしまったからである。よってトーマス・ジェファーソンが自らシャトー・マルゴーを注文したことはなく、トーマス・ジェファーソンが実際に注文して愛飲していたと説明するのは誤りであると言える。

その後、トーマス・ジェファーソンは、180本のシャトー・マルゴーのうちの124本をバージニア州のアレキサンダー・ドナルド(Alexander Donald)に送ったと記録している。アレキサンダー・ドナルドはボルドーの元副領事でタバコ調達のエージェントでもあった。この人物にシャトー・マルゴーを送ったトーマス・ジェファーソンの意図は明らかでないが、いずれにせよパリに駐在していたトーマス・ジェファーソンは手元に56本のシャトー・マルゴーしか残さなかったということになる。この理由について『Jefferson on Wine』 p.146では、トーマス・ジェファーソンとアレキサンダー・ドナルドが非常に仲の良い関係にあったか、あるいはトーマス・ジェファーソンがそこまでシャトー・マルゴーを好きではなかったからではないかと推測している。その後のオーダーを見てもシャトー・マルゴーの注文はしていないので、わたしはやはり後者がその理由であると考えている。

シャトー・マルゴー:Château Margaux

トーマス・ジェファーソンは1787年の旅行後、多くの手紙を書いてワインの購入をしようとしたが、実際に発注に至ったのは、オー・ブリオン、イケム、ラフィットの3種類だけだったということも重要なポイントである。そのオー・ブリオンを注文したら、180本のシャトー・マルゴーが間違えて送られてきたというのは不運としか言いようがない。興味深いことにパリ駐在を終えたトーマス・ジェファーソンは、残りのシャトー・マルゴーをパリのセラーに残したまま、あるいは全て飲み切って帰国したようで、アメリカへ持ち帰りワインの中にシャトー・マルゴーは1本も含まれていない。その理由は持ち帰っても船旅で品質が劣化すると考えた為か、あるいはシャトー・マルゴーがあまり好みでなかったかのどちらにも推測できるように思える。いずれにしても評価したワインのリストにシャトー・マルゴーを入れることは出来ても、トーマス・ジェファーソンの愛飲していたワインリストからは除外すべきだろう。

さらにトーマス・ジェファーソンはシャトー・ラフィットも高く評価していたが、これを実際に愛飲していたのかについても疑問がある。パリ駐在中に「シャトー・ラフィット 1784年」を発注した手紙が残されているが、実際にラフィットを受け取った記録も領収書も残されていないからである。シャトー・ラフィットの注文はしたが、当時ラフィットのオーナーだったピカール(Nicolas Pierre de Pichard)から、もう1784年の在庫が無いという返信があり、結局は希望したヴィンテージ年のものは入手できなかったのである。

しかもこれはちょうどトーマス・ジェファーソンの帰国の頃のことだったので、在ボルドーのアメリカ領事のボンドフィールドが急遽ラフィットをオー・ブリオンに替えて注文したのだが、どういう訳か業者の手違いでジェファーソンのワインは誤って別の人に送られてしまい、それが発覚した時にはアメリカに戻る準備中だったことからこの注文そのものが取りやめとなったのである。

シャトー・ラフィット・ロートシルト:Château Lafite-Rothschild

トーマス・ジェファーソンとラフィットにはこうした因縁があったからだろうか。あるいはヴィンテージ年を入手することにこだわっていたからか、さらにはラフィットが輸送に耐えられないと理解していたからか。いずれにせよ国務長官時代にジョージ・ワシントン大統領のためにシャトー・ラフィットを発注した際に、自分用にはシャトー・ラフィットを注文することはなかった。

『Jefferson on Wine』 p.256にはパリ駐在後にアメリカまで持ち帰ったワインのリストがある。確認するとやはりムルソーやモンラッシェ、さらにはシャトー・ディケム(Sauternes)は持ち帰っているが、その中にシャトー・マルゴーやシャトー・ラフィットのようなボルドーの赤ワインは含まれていない。またアメリカ帰国後にも自身のためにシャトー・マルゴーやシャトー・ラフィットを注文することも、在庫としてセラーにストックすることもなかった。

ここから考えると、トーマス・ジェファーソンはシャトー・マルゴーやシャトー・ラフィットのような高品質のワインを高く評価していたが、自分が愛飲するワインとはまた別物として捉えていたようである。その基準のひとつは値段であったに違いない。トーマス・ジェファーソンは大統領時代も含めワインの代金は自費で賄っていたとあり、自身でも会計帖「Account Book」の記録を綿密に残しているので、その詳細を現代の我々も把握することができる。こうした記録を追ってゆくとトーマス・ジェファーソンは高額だからと言って盲目的に高級ワインを金科玉条のようにして崇め飲むのではなく、しっかりと自身の経済観念に合った、格付けが下でも美味で自分で納得のゆくワインを選びながら愛飲していたということが見えてくる。

こうした要素を考慮すると、トーマス・ジェファーソンが選び愛飲していたワインはどのようなものだったのか、その明確な基準が見えてくる。

・ 格付や評判に左右されず自身で選んだワイン

・ 高格付ワインよりも、格付けが下でも高品質なワイン

・ 品質が高く値段がリーズナブルなワイン

・ ビンテージ年のワイン

・ 輸送や保存に耐えうるワイン

トーマス・ジェファーソンはこのようなワイン選びの指針をもっていたことから、シャトー・マルゴーやシャトー・ラフィットはこうした自身の価値基準とは異なるものだったと考えていたのではないだろうか。それはトーマス・ジェファーソンがこれらのワインを高く評価しながらも、アメリカ帰国後は、ホワイトハウスにも、モンティチェロの自宅のセラーにもこれらのワインをストックすることがなかったことに現れているように思える。

シャトー・ディケム

トーマス・ジェファーソンはリーズナブルだからという理由だけでワインを選んでいた訳ではない。トーマス・ジェファーソンが特に好んで飲んでいたワインのひとつにシャトー・ディケム(Château d'Yquem)があり、当時から高価で高品質なワインとして知られていた。トーマス・ジェファーソンは、わざわざ自分で直接ワイナリーに手紙を書いてシャトー・ディケムを手に入れていることからも、好きなワインのひとつであったことは明らかである。

トーマス・ジェファーソンとシャトー・ディケムの関係を説明する前に、まずはこのシャトー・ディケムの歴史がどのようなものだったのかを紐解くことにしたい。ワイナリーのオーナーは時代と共に少し変化している。もともとは1593年にジャック・ド・ソヴァージュ(Jacques de Sauvage)が畑を購入し、それからソバージュ家が長年のオーナーとしてワイナリーを経営してきた。

しかし1785年6月6日、ソバージュ家の最後の跡取り娘になってしまったフランソワーズ=ジョゼフィーヌ・ド・ソヴァージュ・ディケム(Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem:1768-1851)が、リュル=サリュース家のルイ・アメデ・ド・リュル=サリュース(Louis-Amédée de Lur Saluces:1761-1788)と結婚する。この時、新婦は17歳、新郎は24歳だった。この結婚でソバージュ家がシャトー・ディケムを持参金として受け渡したことから、その後、約200年間以上にわたってリュル=サリュース家がシャトー・ディケムのオーナーとなったのである。

シャトー・ディケム(Château d'Yquem)

1787年12月7日、トーマス・ジェファーソンはシャトー・ディケムに手紙『From Thomas Jefferson to D’Yquem, 18 December 1787』を書き、ヴィンテージの1784年を250本注文している。

1788年1月7日、この注文に対してのシャトー・ディケムからの返信が『To Thomas Jefferson from Lur-Saluces, 7 January 1788』である。そしてその返信主は結婚によってシャトー・ディケムを所有することになったばかりのリュル=サリュース(ルイ・アメデ)である。手紙のなかで自分がディケムの義理の息子であるとわざわざ言及しているのはその為なのだろう。

つまりトーマス・ジェファーソンがシャトー・ディケムを注文したのは、丁度、経営者が代わったばかりのタイミングだったのである。結婚してリュル=サリュースがシャトー・ディケムが経営を引き継いだばかりの時期であり、リュル=サリュースが手紙を送ってきたということは、この時のシャトー・ディケムを代表する人物は既に当時26歳のリュル=サリュース(ルイ・アメデ)になっていたということである。手紙でも言及されているシャトー・ディケムの前オーナーで義理の父は、Laurent de Sauvage d'Yquemなのだが、1785年4月、つまり彼らが結婚する2ヵ月前に亡くなっている。よってトーマス・ジェファーソンが手紙を書いたこの頃には、既にリュル=サリュースが中心となってシャトー・ディケムを運営していたものと思われる。手紙を受け取ったリュル=サリュース(ルイ・アメデ)は、トーマス・ジェファーソンの注文に応えてワインをボトリングしてパリに発送している。

トーマス・ジェファーソンがシャトー・ディケムを確かに受け取ったことは、会計記録の『Memorandum Books, 1788』から裏付けられている。1788年4月4日にトーマス・ジェファーソンは輸送量の約82₶(リーブル)を支払い、シャトー・ディケムを受取っている。翌年の1789年の『Memorandum Books, 1789』によると、この時の250本のシャトー・ディケムの料金として340₶が支払われたことが分かる。

また1789年の帰国時に、トーマス・ジェファーソンはパリのセラーから、60本のシャトー・ディケムをアメリカに送っている。もともと前年4月に届いた時には250本あったことを考えると、1年半ほどでかなり消費されているので、シャトー・ディケムは確かにトーマス・ジェファーソンが愛飲したワインだったことが分かる。

1790年9月6日、トーマス・ジェファーソンは再びシャトー・ディケムの注文を行う。ボルドーの在アメリカ領事だったジョセフ・フィンウィックに宛てた手紙の『From Thomas Jefferson to Joseph Fenwick, 6 September 1790』に注文内容が書かれているが、これは大統領だったジョージ・ワシントンのための注文で、大統領用に30ダースと別に自分用に10ダースを希望している。

その注文に対する返信の手紙が、『To Thomas Jefferson from Madame de Lur-Saluces, 25 February 1791』であり、翌年の1791年2月25日に書かれたことになっている。そして手紙の送り主は、1788年に夫のリュル=サリュース(ルイ・アメデ)を落馬事故で無くした、フランソワーズ=ジョゼフィーヌである。彼女は20歳で未亡人となり、シャトー・イケムのオーナーになったのである。彼女の手紙には、夫を失ったこと、ワインは3箱150本をトーマス・ジェファーソン用に、7箱350本をジョージ・ワシントン用に送るようにする旨が記されている。

このようにトーマス・ジェファーソンはシャトー・ディケムに直接手紙を書いてオーナーとコンタクトしながら求めるワインを手に入れていたのである。実際にトーマス・ジェファーソン自身も「質の良いフランスワインを手に入れるには、ワイナリーと直接取引するべきだ」と記している。しかし実際にトーマス・ジェファーソンが、この方法で本当に自分の欲するワインを入手出来ていたのかというと、また話は異なってくる。先にも記したようにシャトー・ラフィットに手紙を書いて1784年ビンテージを送ってもらうように頼んだが、品切れという断り文句でトーマス・ジェファーソンはそれを入手出来ていない。また注文品しても別のワインが送られてきたり、届かなかったりという散々な顛末も経験している。これはうがった見方をすれば、ある意味、わたしにはアメリカから来た外国人に対する嫌がらせのように思える。

これは推測だが、当時の伝統的なワイナリーは、こうした新興国のアメリカの政治家から送られてきた注文を特に重要視していなかったのだろう。現在の酒生産者も、酒販システムや酒屋さんとの付き合いがあり、直販することを避けるところが多い。アメリカから来た面識もない異国人が、ぶしつけに手紙を送りつけてきて数百本のワインを分けてくれというのは、虫のいい話であるようにも思える。

それでも何とかこうした方法でトーマス・ジェファーソンがシャトー・ディケムからワインを入手することができたのは事実である。実際にシャトー・ディケムは貴腐ワインであることから通常のワインと比べて生産量が非常に少なく、一本の木からグラス一杯のワインしかつくられないのである。現在のシャトー・ディケムの生産量は年間約7000ケースであり、しかも葡萄の出来が悪い年は生産しないという方針をとっていて、1910年、1915年、1930年、1951年、1952年、1964年、1972年、1974年、1992年、2012年には出荷されていない。故にその流通量はかなり少なく、海外との実績もコネクションもない個人がコンタクトしたところで、現在では相手にすらしてもらえないことだろう。

現在のシャトー・ディケムは、1996年にリュル=サリュース家が株式をLVMH(ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシー)という大企業に明け渡し、オーナーから退いている。リュル=サリュース家は約200年間、シャトー・ディケムの守り、育ててきた家族であり企業だったのである。こうしたリュル=サリュース家のシャトー・ディケム初期の歴史のなかでトーマス・ジェファーソンがコンタクトした、1787年と1790年というタイミングにはどのような背景があったのかを考えてみたい。

まず1787年は、当時26歳という若き領主のリュル=サリュース(ルイ・アメデ)が、シャトー・ディケムの経営を引き継いだばかりの頃である。しかも前当主は2年前に亡くなっており、もともとシャトー・ディケムは妻方の領地だったことから、特殊なシャトー・ディケムのワインづくりに関するノウハウは十分には伝えられなかったと思われる。まさに手探り状態でのシャトー・ディケムの運営がリュル=サリュースには求められることになったはずである。また経営者が新しくリュル=サリュース家に代わり、それまでの取引先や卸先、さらに流通にも変化や見直しが行われ、ある意味リセットのような状態にあったとしてもおかしくないだろう。こうしたまだ不安定な経営状況のなかで、トーマス・ジェファーソンが行なった250本の注文は、しがらみやプライドもない状態の故に通り易かったのではないだろうか。そういう意味でもトーマス・ジェファーソンのタイミングは非常に良かった。しかも手に入れたワインは前当主の手掛けたビンテージの1784年シャトー・ディケムであり、正にグッドタイミングだったと言っても良い。これがトーマス・ジェファーソンが直接取引でシャトー・ディケムを手に入れることが出来た理由であるとわたしは考えている。

そして1790年、さらにシャトー・ディケムの運営は不安定な状態にあった。若き当主のリュル=サリュース(ルイ・アメデ)が亡くなり、まだ22歳の若き未亡人フランソワーズ=ジョゼフィーヌが当主を務めるしかなかったのである。こうした時期にトーマス・ジェファーソンの2回目の注文が届くことになる。しかもワインの届け先はアメリカ大統領(ジョージ・ワシントン)と、アメリカ国務長官(トーマス・ジェファーソン)である。もちろん最初の1787年の注文で取引実績があったことは2回目においても活かされたであろうが、今回の注文はアメリカを代表する人物たちからの注文である。取引の実現性はこれによって増したことは間違いないだろう。

こうした注文に返信を書き応えていることからも、フランソワーズ=ジョゼフィーヌがシャトー・ディケムの運営をしっかりと始めていたことが読み取れる。実際にフランソワーズ=ジョゼフィーヌはシャトー・ディケムを危機から守り、その後の基盤を築いた人物だったとしてもっと評価されるべきだろう。当時はフランス革命(1789年-1799年)の時代であり、フランス社会自体が不安定でかつ激変する時代でもあった。貴族だった女当主のフランソワーズ=ジョゼフィーヌも1793年~1794年の間に数回投獄されている。また短い結婚生活だったが、後継者となる Antoine Marie Henry Amédée de LUR-SALUCES(1786-1823)を産んでおり、激動の時代を幼い子供の母親としても過ごした。

またフランソワーズ=ジョゼフィーヌは、1826年にセラーを建てているが、これは当時のワイナリーとしてはかなりのイノベーションだったとされている。これは当時のワイナリーには、自身が自分のところのワインを長期保存すると言う概念が無かった為だと思われる。こうした一般的なワインとは異なり、シャトー・ディケムは長期保存が必要で、長期間を経ることでそのポテンシャルが十分に発揮できるワインである。よって長期保存することが前提として必要で、この時代から貴腐ワインとしてのシャトー・ディケムの品質の向上と技術の改善が進んだものとも推測できる。つまりこれは単にセラーを持ったというだけに留まらず、貴腐ワインにするための特殊な収穫方法や、ワイン醸造に新しい技術がシャトー・ディケムに取り込まれた時期だったのではないかとも思われるのである。その後のシャトー・ディケムの品質の高さは1855年の格付けで決定的なものとなり、現代にまでその評価は揺るぐことなく保たれている。

いずれにせよ、トーマス・ジェファーソンがシャトー・ディケムの品質の高さを理解していたことは間違いなく、他のボルドーワインの発注がままならないなか、シャトー・ディケムを入手することが出来た理由は、1回目も2回目もこのワイナリーが若い当主になったばかりであったことにその大きな理由を求めることが出来るのではないだろうか。

王室・国家元首とワイン

大統領時代のトーマス・ジェファーソンはホワイトハウスに人々を招いて常に食卓を共にしていた。その際にホワイトハウスにセラーにストックしてある自身のワインを人々に振舞いもてなしている。そしてそれらすべてはトーマス・ジェファーソンが彼自身の基準でセレクトしたワインであった。

政治において、あるいは外交において飲食は非常に重要な役割を果たすとされている。飲食によって招待客の心を懐柔し、交渉を上手く進めることも出来れば、出されるメニューによってホストは招待客に何らかのメッセージを伝えることも可能だからである。

トーマス・ジェファーソンは共和党だったが、連邦主義を掲げて対抗する連邦党の議員も食卓に招き、共に食事をしながら意見を交わした。その連邦党議員たちがトーマス・ジェファーソンのもてなす料理やワインは美味であったと書き残しているのは非常に興味深い事実である。トーマス・ジェファーソンはこうしたことを良く心得ていて、このような食事の機会も活用しながら自身の政治活動を円滑に進めていたのである。そしてこうした食事の場で出されるワインは、人任せにしたありきたりなものではなく、トーマス・ジェファーソンが厳選した優れたものだったことは重要である。そうした心尽くしのもてなしは、やはり人の心に何らかの訴えかけをするものであり、また人の心を動かすものでもある。

こうした観点からすると、トーマス・ジェファーソンの飲食におけるもてなしは非常にセンスの良いものだったことが理解できる。当時のアメリカ人たちにとってフランスのパリ帰りのトーマス・ジェファーソンの料理やワインのセンスは、先鋭的でかつ珍しく、同時にファッショナブルなものだったに違いない。

トーマス・ジェファーソンはグルメな大統領だったとされているが、食においても、ワインのセレクトにおいてもその能力は遺憾なく発揮されていたのである。センスと表現したが、これはワインにおいては特に重要である。なぜなら単なる有名で高価なワインを闇雲に提供したとしても、それがセンスあるセレクトとして他の人から評価されるわけではないからである。そのことを次の英国王室のワインセレクトから説明してみることにしたい。

英国王室とワイン

一例を挙げると、英国王室は晩餐会の際に、ボルドーの5大シャトーのワインを提供するようなことは普通であれば行わない。むしろ王室に昔からゆかりのあるワイナリーのワインや、格付が高くなくても美味である王室でも用いられるワイン、あるいは招待客に関係したワインを提供することで、もてなし客に対するストーリー性や王室ならではの付加価値を重んじようとするからである。こうした理由で高額で有名ワインを晩餐会でむやみに用いることはしないのである。なぜならそのようなワインチョイスは、一歩間違うとセンスの無さや下品さの露呈であると考えるからである。

トーマス・ジェファーソンのワインチョイスも英国王室のそれに近いものがあったと言えるだろう。やはり丹念に選ばれたワインで客をもてなすこと、さらにそれを理解できることは国家元首や王にとって重要だということになるのだろう。つまりホストの側としてはどのようなワインを出すのか、さらにゲストの側はそれを味わってどのように飲むのかということ、これらは教養や文化の理解度の表れだということなのである。

英国王室は、晩餐会でどのようなワインを出すのかをかなり重要視しており、そこにメッセ―ジを込めることを特徴としている。しかしながら例外的にボルドーの5大シャトーのワインが用いられたことがある。それは2015年10月21日にバッキンガム宮殿で開かれた中国国家主席の習近平との晩餐会である。

この時、英国王室が出したワインは1本30万円はする「シャトー・オー・ブリオン 1988」である。通常、ボルドーの5大シャトーのワインを提供するようなことをしない英国王室が、この晩餐会にオー・ブリオンを提供したことには深い意味が込められているように思える。まず1988年という年だが、これは「天安門事件」の年であり、中国政府としては隠蔽したい出来事のあった嫌悪すべき年である。またシャトー・オー・ブリオンはグラーブ(GRAVES)という村のワインであるが、これを英語読みにするとグレイブすなわち「墓」のことである。なぜこのようなワインチョイスが行われたかというと、わたしはこれを英国王室が中国元首を慇懃無礼にもてなそうとしたからだと考えている。

シャトー・オー・ブリオン:Château Haut Brion 1988

この時の報道各紙を見ると、「そこに深い意味はなかったのでは」とか、「偶然出された」という見解が述べられていたが、ここまでこの項を読んできた方であれば、間違いなくこのワインは確信犯的に出されたものであることにすぐに気付いて頂けると思う。重要な外交すら左右するワインである。提供する側は普通であれば徹底的なリサーチを重ねたうえで、相手に失礼の無いワインを選択するはずである。しかし実際は二重の意味で天安門事件を暗示するグラーヴの「シャトー・オー・ブリオン 1988」だったということは、そういうイギリス王室の意図的なメッセージだったに違いないのである。

わたしはイギリスに数年住んでいたが、イギリス人というものを良く知っているならば、なおさらそのことは実感できるはずである。暗喩的にさらには間接的な皮肉を込めて表現することに彼らは非常に長けているのである。またこの時に、エリザベス女王が手袋をしたまま習近平と握手したことや、この晩餐会にチャールズ皇太子が欠席したこともその表明の一端だと言えるだろう。最高級のワインで中国をもてなして満足させ、同時に彼らの過去の行いを非難する、これがいかにもイギリス人らしいのである。

日本首相とワイン

外交上でもワインは重要な役割を果たすこともあり、日本の首相は公式晩餐会などでワインに接する機会が多い。国際的な儀礼上、ワインにおけるセンスのようなものが問われる場面が何かと多いのが国の代表を務める首相なのである。

サミットや公式晩餐会ではどのようなメニューの料理が出されたか、さらにそこではどのようなワインや飲料が提供されたかが公表される。これは単なる情報として公開されているのではなく、そこにはメッセージが込められていることを忘れてはならない。招待客をもてなすにおいて、どのように相手の好みに合わせた料理を提供し、気遣いとホスピタリティを示しているかを提供される料理や飲料から相手に伝えることが出来るからである。またそうした料理で使われる食材の生産者、ワイン生産者などにとってもサミットや公式晩餐会での提供は名誉なことであり、その国の経済にとっても重要なものとなっている。

また首相であれば新聞各紙に掲載されている「首相の一日」、「首相動静」、「首相官邸」を見れば、どこで誰と食事をしたのかが報道されている。どのような店で食事をするかは、その人の好みを反映するものであり、会食する相手の好みや自身の好みがそれには表れることになるだろう。もちろん会食する店は関係職員が手配の全般を行ってはいるのだが、それでもある程度は首相本人や出席者の好みも考慮しつつ慎重に選ばれているはずであることは容易に想像できる。

このように首相であるのならば、日常においても、また外交においては特に、そうした飲食における立ち居振る舞いや、どのようなものを食べ、どのようなものを飲み、そしてそれを誰と共にしたかが大きな意味を持ち得るのである。よってこうした場では飲食におけるセンスのようなものが問われるようになることは当然であろう。こうしたセンスは特に会話に表れることが重要なのだが、他にも食事中の所作や、どのような飲み物を選ぶかということにもセンスは反映されることになる。よって首相というものは食事をしていても様々な場面で負荷のかかる、気の抜けない立場にあるとも言えるのである。

こうした中、リラックスしたオフショットの写真が時として公開されることがある。以下は2017年8月に歴代首相が集まって食事とゴルフ休暇を楽しんだ際に取られた写真である。

これは日本財団の笹川陽平の招きで山梨県にある山荘に集まっての会食で、日々の重責から解放された和やかでリラックスした雰囲気が伝わってくる写真である。この写真にはワインのボトルが写っていてラベルから判別できるのは左から、ブルゴーニュ赤のルイ・ラトゥール コルトン・クロ・ド・ラ・ヴィーニュ・オー・サン( Louis Latour Corton Clos de La Vigne Au Saint)である。

次がボルドーの5大シャトーのうちのひとつ、シャトー・ムートン・ロートシルト(Château mouton rothschild)である。このワインは毎年異なるアーティストの作品がラベルになるので1996年(書家グー・ガンのラベル)であることが分かる。最後がこちらもボルドーの5大シャトー赤のシャトー・ラトゥール(Château Latour)だが、こちらの年代は読みとることができない。

シャトー・ムートン・ロートシルト(左)

シャトー・ラトゥール(右)

ボルドー5大シャトーのワインがふたつも準備されているのはなかなか豪勢だが、これらはトーマス・ジェファーソンが意図的にホワイトハウスには入れていなかったワインである。そして気になるのが安倍元首相(当時は首相)の前に置かれた赤ワインが入ったふたつのワイングラスである。この時は寿司職人がよばれていたので各人の皿には寿司が載っているのが見える。ワインを見るとシャンパーニュか白だろうか、まだ開栓されていないものが3本クーラーに入ったままになっているが、赤は3本が既に開栓済みになっている。シャトームートンのボトルはまだ開栓されてないが、シャトー・ラトゥールは既に開栓されており、シャトー・ラトゥールと寿司を合わせて食事しているのだろうか。「赤ワインと寿司?」わたしが先から述べているセンスとは、こういうところに現れる。

トーマス・ジェファーソンは共和党や連邦党の議員、他にも政治とは関係のない人々も広く招いて食事をしていた。トーマス・ジェファーソンは食事はリラックスできる楽しむべき重要な時間だったようだが、それは彼の采配によるセンスに溢れたものだったに違いない。ゆえにトーマス・ジェファーソンは真にグルメな大統領として認められていたのではないかとわたしは思うのである。

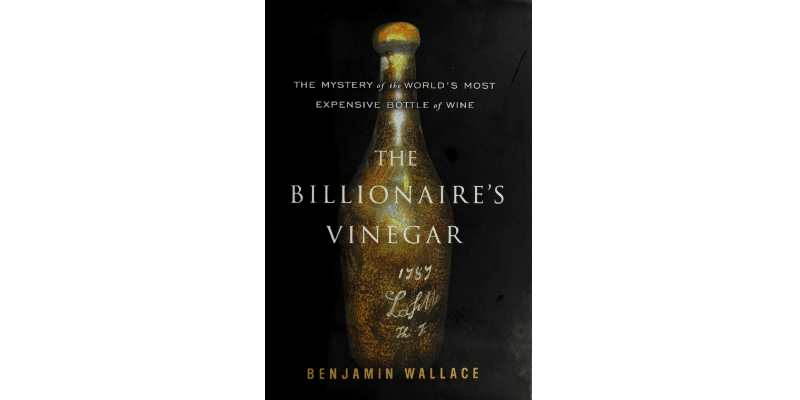

発見されたジェファーソンボトル

ここでトーマス・ジェファーソンに関係したワインについてのサイドストーリーにも触れることにしておきたい。ことの発端は1985年、ドイツのワイン投資家のハーディ・ローデンストック(Hardy Rodenstock)が18世紀にトーマス・ジェファーソンの所有していたワインを1ケース以上をパリのマレ地区で見つけたと発表したことから始まる。これらのワインはレンガ造りの地下室の壁を破った際に偶然に発見されたという触れ込みで登場し、高級古酒ワインの世界で話題騒然となった。

発見されたワインの中から、まずは1787年のボトルに「Lafitte」と「Th.J.」というイニシャルが彫り込まれたシャトー・ラフィットがオークションにかけられることになった。実際のオークションに際して、クリスティーズのワイン部門の元責任者だったマイケル ブロードベントがその真贋を明らかにする責任を任され、これを間違いのない本物であると判断したことから、1985年12月5日にロンドンで競売が行われることになったのである。

ワインコレクターや専門家がこの競売に参加し、最終的にはフォーブス家のクリストファー・フォーブスが、当時の記録的な価格156,450ドルで落札。CBS Newsは「世界で最も有名なワインのボトル」と呼んだが、これは単に200年もの歳月経た年代物のワインという希少性からではなく、ワイン通だったトーマス・ジェファーソン所有だったことが最大の付加価値をこのボトルワインに与えることになったはずである。

だがこのワインは本物だったのだろうか。まずトーマス・ジェファーソン財団の研究者がボトルに記されているイニシャルの「Th.J.」が普通ではないことからこのワインについての信憑性を疑問視し始めた。なぜならトーマス・ジェファーソンは自分の所有物に旧式のイニシャル「T.I.」あるいは筆記体で「TJ」また手紙の署名にはピリオドの代わりにコロン(:)を記すことはあっても、発見されたボトルのような略号は発見されたことがないからである。このことから研究者はこの「Th.J.」のイニシャルの入ったボトルは本人のものではないと結論づけたのである。このトーマス・ジェファーソン財団の研究者の見解については『Jefferson on Wine』 p.398も参考にして頂きたい。

さらなる疑念点がトーマス・ジェファーソン財団の研究者から提示されている。それはトーマス・ジェファーソンがシャトー・ラフィットの発注をした際に、在庫切れのためこれを受け取ることは出来なかったことである。先にも説明したが、この時に仲介していた在ボルドーのアメリカ領事のボンドフィールドは急遽ラフィットをオー・ブリオンに替えて注文した。しかしこれも業者の手違いで誤って別の人に送られてしまい、注文は全くの白紙になってしまっている。

確かにパリ時代のトーマス・ジェファーソンのセラーにはシャトー・ラフィットがストックされていた記録はどこにもなく、細かく入出金を記録していたトーマス・ジェファーソンの会計帖(Memorandum Books)にも、シャトー・ラフィットに対する支払いの記録は存在していない。こうした注文や発注の残された経緯からトーマス・ジェファーソンのセラーにはシャトー・ラフィットがなかったことは明らかで、そうなると発見されたボトルは偽物の可能性が非常に高いことになる。

わたしはトーマス・ジェファーソンのワインの入手方法や注文のために送られた手紙を読んでみたが、そこからいかにトーマス・ジェファーソンがヴィンテージにこだわりを示していたかを読み取ることが出来た。特に1784年のワイン収集に熱心で、年代を特定して注文を出しているのである。このような注文をするトーマス・ジェファーソンが、出来たばかりの1787年ワインを、1788年に購入し、しかもそのワインは1789年の帰国時にパリに残して去ったとは思えないのである。こうしたことからも、ハーディ・ローデンストックが発見したとするトーマス・ジェファーソンのワインボトルはすべて偽物だったと考えるべきだとわたしは思う。

ベンジャミン・ウォレスの著した『The billionaire's vinegar』は文字通り訳せば「億万長者の酢」という意味である。これには酸化してしまったワインに億万長者たちが高額を支払ってワインを購入したことへの皮肉が込められている。

日本語版は『世界一高いワイン「ジェファーソン・ボトル」の酔えない事情──真贋をめぐる大騒動』というタイトルで、トーマス・ジェファーソンのボトルへの疑惑と詐称の顛末が書かれている。トーマス・ジェファーソンのワインがどのように売買されたのか、あるいはそれが本物だったのかについて興味のある方は読んでみるべきだろう。(わたしがリンクしてある英語版は無料で読むことが可能である)

トーマス・ジェファーソンのワインボトルを発見したハーディ・ローデンストックは、この他にも数本の偽物のボトルをオークションに提供している。ロンドンのクリスティーズは1784年のシャトー・ディケムを競売にかけ、ドディ・アル・フェイド(ダイアナ妃とのパリで事故で亡くなった)が、これを56,628ドルで購入している。

さらには1987年6月、「1784年のシャトー・マルゴー」のハーフボトルをワインスペクテイターの出版社のマーヴィン・シャンケンが30,000ドルで落札している。

また有名なワイン商人であるウィリアム・ソコリンも、1787年のシャトーマルゴーを手に入れている。しかしウィリアム・ソコリンはパーティーでボトルを金属製のテーブルにぶつける事故(これが偶然の事故であったのかは何ともいえない)で割ってしまい 212,000ドルの保険金を受け取っている。

1988年、アメリカ人のビジネスマンのウィリアム・コッホ(William Koch)は、トーマス・ジェファーソンのボトル4本を合計約40万ドルで購入した。しかしこれらのワインに関してもトーマス・ジェファーソン財団(モンティチェロの研究者)は本物ではないとしている。ボトルにはイニシャルが彫り込まれているが、彫刻の専門家はボトルのマーキングが最新のツールで作成されたものであると説明している。所有者のコッホはこれを調査員に調べさせたところ、ドイツで歯科医のドリルを使用して彫ったと認める人物を発見したそうである。こうしたビンテージワインを販売したとして、ウィリアム・コッホはクリスティーズに対する訴状を出してこれらのワインが偽物であったことを訴えている。

このように発見されたトーマス・ジェファーソンのワインは多くの騒動を引き起こしたが、いずれにしてもトーマス・ジェファーソンがワイン通だったこと。そしてこれを悪用し、あたかも発見したかのように偽装して販売したことが問題の原因である。こうした詐称は犯罪であり許されることではないが、トーマス・ジェファーソンのワインへの深い関心を語る上では印象的なエピソードであることには間違いないだろう。

トーマス・ジェファーソンと料理

グルメだったトーマス・ジェファーソンは、黒人奴隷で当時19歳だったジェームス・ヘミングスをパリまで連れて行き、料理学校に通わせてフランス料理を学ばせている。こうしてジェームス・ヘミングスが習得した料理は、トーマス・ジェファーソンを通してアメリカに広く普及するようになった。トーマス・ジェファーソンのシェフだったジェームス・ヘミングスについては後述することにして、まずはトーマス・ジェファーソンに由来する料理の幾つかを紹介しておきたい。

マカロニ・アンド・チーズ

その代表的な料理はマカロニ・アンド・チーズであり、当時この料理はマカロニパイ(A Pie Called Macaroni)と呼ばれていた。トーマス・ジェファーソンはパリ駐在の期間にマカロニの製造機を購入しており、また自身で描いたマカロニ製造機のスケッチも米国議会図書館に残されている。またトーマス・ジェファーソンが残した記録を確認すると、マカロニを輸入したことが12回も書かれており、これを好んで良く食べていたことが理解できる。

マカロニ・アンド・チーズ

この現代のマカロニ・アンド・チーズに通じる料理のレシピが、トーマス・ジェファーソンの親戚だった、 メアリー・ランドルフ の『The Virginia Housewife』に記されている。ちなみに1824年に出版されたこの料理本が、アメリカで最初にマカロニ・アンド・チーズのレシピを紹介したのであるが、これはトーマス・ジェファーソンと親族関係にあったことや、両家の交流によって伝えられたものであることは想像に難くない。メアリー・ランドルフのレシピを以下に記しておく。

【 MACARONI 】

Boil as much macaroni; as will fill your dish, in milk and water, till quite tender; drain it on a sieve, sprinkle a little salt over it, put a layer in your dish, then cheese and butter as in the polenta, and bake it in the same manner.

【 マカロニ 】

皿に満たす量のマカロニを、牛乳と水で柔らかくなるまで茹でからザルで水気を切る。塩を少々ふって、皿にポレンタと同じようにチーズとバターが層になるように入れてオーブンで焼く。

このマカロニ料理のコツは、マカロニを茹でる時にお湯に牛乳を混ぜることである。こうすることでより柔らかくクリーミーな仕上がりのマカロニ・アンド・チーズを作ることが出来る。Netflixの番組「アフリカからアメリカへ:米国料理のルーツを辿る」の第三話「”建国の父”の料理人」では、実際にモンティチェロのキッチンで、料理研究家のレ二・セレンセン(Leni Sorensen)がマカロニパイ(マカロニ・アンド・チーズ)を作るシーンがある。

当時のモンティチェロのキッチンがどのように使われていたのかを知ることが出来るだけでなく、トーマス・ジェファーソンがどのような料理を食べていたのか、どのように黒人奴隷だったジェームス・ヘミングスによってこの料理がアメリカに伝えられたのかの背景を理解することができる良質な番組内容なので機会があればぜひ視聴してみて頂きたい。

Netflixの番組でマカロニパイを作っていたレ二・セレンセンは、メアリー・ランドルフの料理の研究もしているので、当時のレシピの再現は『The Virginia Housewife』を参考にしたものであった。そしてこのレシピは黒人奴隷だったジェームス・ヘミングスによってパリからもたらされ、これがメアリー・ランドルフに伝えられて本に掲載されることになったのだろう。

上の動画はレ二・セレンセンがモンティチェロのキッチンでアップル・コンポートのデモンストレーションをしているので、当時どのように料理が行われていたのかを理解するための参考にして頂けるだろう。

アイスクリーム

トーマス・ジェファーソンは、アイスクリームの製法をフランスからアメリカに持ち帰り、アメリカで最初にアイスクリームのレシピを記したと考えられている。その手書きのレシピ文書がアメリカ議会図書館に保管されているので以下に引用しておきたい。

【 アイスクリーム 】

良質なクリームのボトル2本

卵の黄身6個分

砂糖 500g

卵黄と砂糖を混ぜる。

鍋にクリームを入れて火にかけ、バニラを1本入れる。

沸騰直前にバニラを取り出し、卵と砂糖を混ぜたものに静かに注ぐ。

良くかき混ぜる。

再び火にかけ、鍋に焦げ付かないようスプーンでよくかき混ぜる。

沸騰寸前になったら火を止め、布で濾す。

それをサボティエール(※バケツ型のアイスクリームメーカー)に入れ、それを提供する1時間前まで氷のなかに入れておく。

氷の中に一握りの塩を入れる。

サボティエールの蓋の塩をまき、全体を氷で覆う。

そのまま7分~8分放置する。

その後、サボティエールを氷の中で10分ほど回転させる。

蓋を開けて、ヘラでサボティエール内側の氷をほぐす。

蓋を閉じて、氷の中に再び戻す。

時々蓋を開けて、氷をサボティエール側面からはがす。

それをヘラで良くかき混ぜる。

これを型に入れる。

氷の入ったバケツに型を入れる。

提供する直前まで氷の中に置いておく。

ぬるま湯に浸して型から取り出し、皿に盛る。

18の調理手順からなるバニラ・アイスクリームのレシピである。トーマス・ジェファーソンがいつこのレシピを書き残したのかは特定できないが、当時の執事だったエイドリアン・プティの口述を書き記したものとされているので、フランス駐在時代の1785年-1789年頃に書かれたと推測できる。

このようなレシピが残されていることから、トーマス・ジェファーソンはアイスクリームと深い関係にあるように語られることがあるのだが、実際にはアイスクリームを発明した訳でも、始めてアメリカに伝えた訳でも、始めてアメリカで食べたという訳でもない。なぜならアメリカで初めてアイスクリームが文書に登場するのは、1744年5月19日にメリーランド州知事だったトーマス・ブラーデンが招いたパーティーの客人、ウィリアム・ブラックが書いた日誌だからである。この時トーマス・ブラーデンの晩餐会の席上ではストロベリーとミルクのアイスクリームが提供されたことを「ウィリアム・ブラックの日誌:Journal of William Black」は伝えている。

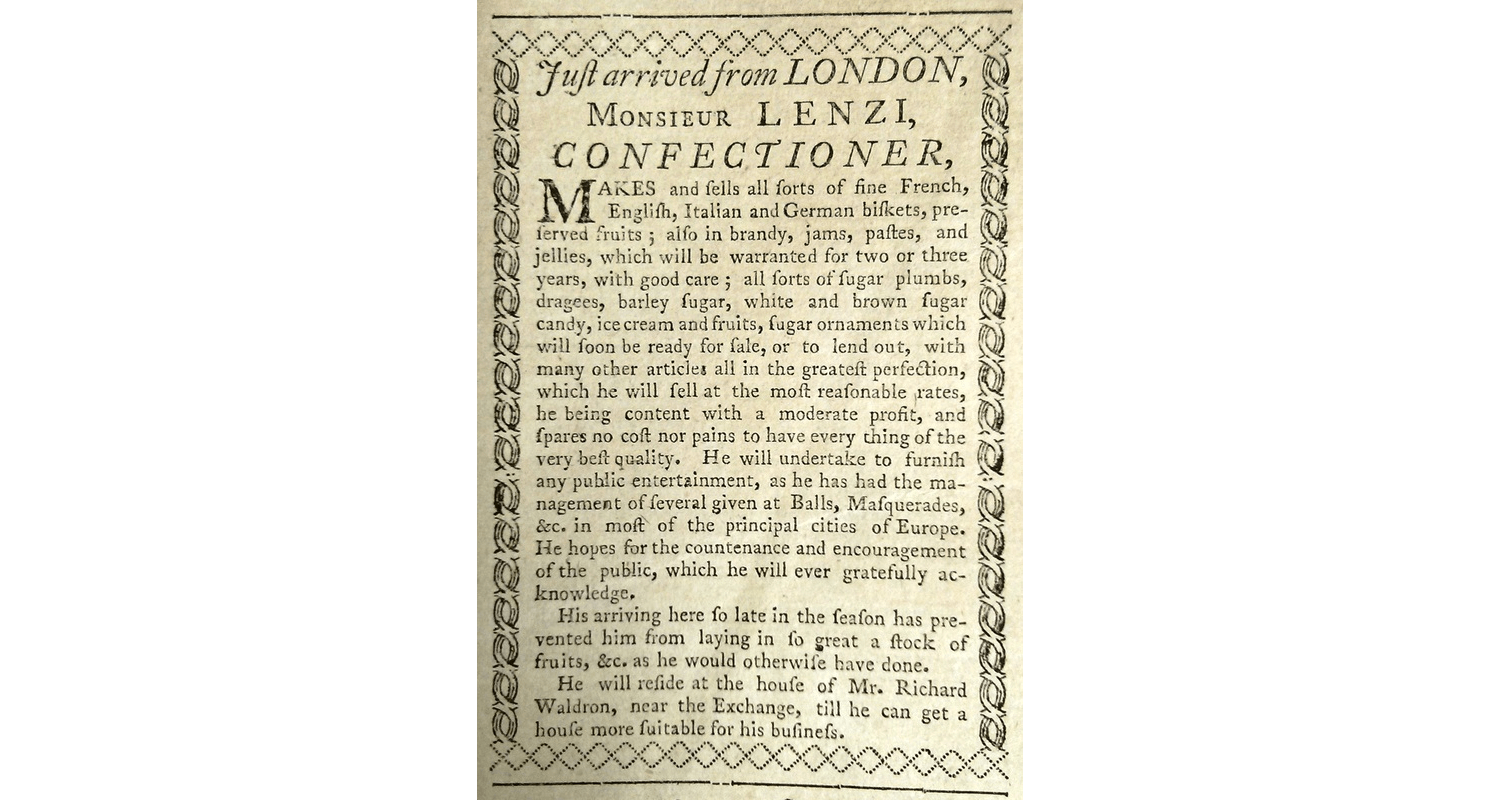

さらに1773年11月25日,『ニューヨーク・ガゼット』紙の4ページに、アメリカで初めてアイスクリームついて言及した広告を、菓子職人のフィリップ・レンジ(Phillip Lenzi)が掲載した。その後、フィリップ・レンジは1777年5月12日付の『ニューヨーク・ガゼット』紙と『ウィークリー・マーキュリー』紙に再びアイスクリームについての広告を掲載している。つまりその時代からアイスクリームは既にアメリカに存在し、消費されていたということになる。

1773年11月25日,『ニューヨーク・ガゼット』紙の4ページ

アメリカで最初のアイスクリーム広告

わたしの敬愛する料理史家のカレン・ヘスは、アメリカでアイスクリームのレシピが記されたとはっきり分かる文献は、1792年にフィラデルフィアで出版されたリチャード・ブリッグス(Richard Briggs)の『The New Art of Cookery』であるとしている。ただこの本は1788年にロンドンで出版した『The English art of cookery』を定本として、アメリカ向けにタイトルを変えて出版されたものであって、著者のリチャード・ブリッグスはイギリス人の料理人であり、ロンドンにあったThe Temple Coffee-houseのオーナーシェフとしての立場でこの本を記している。つまりアイスクリームはまだアメリカでは一般的ではなく、この時代になってヨーロッパから徐々に伝えられ始めたものであることが理解できる。

それに対してトーマス・ジェファーソンの手書きレシピはいつ記されたのか正確な年代が分からないので、必ずしもこれが最初にアメリカで書かれたレシピであるとは断言することは出来ない。しかしそれでもトーマス・ジェファーソンがアメリカでかなり早期からアイスクリームを人々に提供し、アイスクリームの普及に貢献した人物であることには間違いないので、これをアメリカで最古の記述されたアイスクリームのレシピであると考えても良いのではないだろうか。

1789年、トーマス・ジェファーソンの帰国に際して、フランスからアメリカに86箱の荷物が送られた。この時の荷物の目録を私設秘書だったウィリアム・ショート(William Short)が作成していて、その中には「Quatre moule a glasse」(4つのアイスクリーム型)が含まれている。ここからトーマス・ジェファーソンは既にパリの自宅でアイスクリームを作って食べていたということになる。

またトーマス・ジェファーソンがパリに連れていった黒人シェフのジェームズ・ヘミングスは、1796年2月20日にモンティチェロの「キッチン在庫一覧」を記しており、そのなかに「2 Freising(Freezing) moulds」とあり、2つのアイスクリーム用の金型があったことを確認出来る。トーマス・ジェファーソンはお抱えのシェフのジェームズ・ヘミングスに、こうした金型をつかってモンティチェロの自宅でもアイスクリームを良く作らせていたのだろう。

さらにトーマス・ジェファーソンの大統領任期終了の2週間前、1809年2月19日に作成された大統領官邸(ホワイトハウス)の目録にも「4 Ice moulds」とあり、4つのアイスクリーム型の存在が記録されている。これはホワイトハウスに招かれた招待客のディナーにアイスクリームが出されたという記録とも合致する。

またトーマス・ジェファーソンが亡くなった1826年に、モンティチェロを相続した娘のマーサ・ ジェファーソン・ランドルフの作成した目録があり、これには「アイスクリーム冷凍庫」と「アイスクリーム用のレードル(お玉)」が含まれている。

こうした数々の記録を見ると、トーマス・ジェファーソンはかなり早い段階から晩年に至るまで日常的にアイスクリームを食卓で供していたことは明らかであり、やはりレシピを書き記したのはアイスクリームを知ったパリ駐在時だったように思える。パリでジェームズ・ヘミングスが学んで習得したレシピを、トーマス・ジェファーソンは書き留めて自宅でも作らせていたのだろう。よってトーマス・ジェファーソンが、アメリカで最初にアイスクリームのレシピを書き記した人物だったことに間違いなさそうである。

他にも興味深い記録がある。大統領のジョージ・ワシントンが書き残した『Financial Papers:1784年5月16日』に「Cream Machine for Ice」を$1,13.3で購入したという記録がある。ここからするとジョージ・ワシントンはかなり早期からアイスクリームづくりを始めていたようである。しかもジョージ・ワシントン大統領は1790年の夏に、アイスクリームに約200ドルという大金を費やしている。この金額を消費者物価指数を使用して現在価値に換算すると$5,840という高額な出費であったことが分かる。ここからもジョージ・ワシントンがかなりのアイスクリーム好きだったことが読み取れる。この辺りの詳しい情報については、ジョージ・ワシントンのシェフだった「ハーキュリーズ」に詳しく説明してあるのでそちらを参照して頂きたい。

ジョージ・ワシントン

トーマス・ジェファーソンがパリからアメリカに帰国したのは1789年冬の11月23日であり、翌年の1790年3月22日からワシントン大統領の下で国務長官を務め始めている。先にも述べたが、トーマス・ジェファーソンは国務長官時代に、ジョージ・ワシントン大統領のためのワイン・コンサルタントの役割も務めていた。このようなフランスから持ち帰られた知識や習慣はワインだけに留まらず、フランス・スタイルのヴァニラを加えるアイスクリームにも及んでいたのではないだろうか。フランスから帰国したトーマス・ジェファーソンは、ワインと同様にアイスクリームでも、ジョージ・ワシントンの嗜好に新たな影響を与えたことが容易に想像できる。

ジョージ・ワシントンの死後、ジョージ・ワシントンの邸宅だったマウント・バーノン(Mount Vernon)の在庫目録を秘書だったジョン・エイトケン(John Aitken)が作成している。その目録『Inventory of the contents of Mount Vernon』には「2 pewter ice cream pots」、つまり2つのピューター製のアイスクリーム・ポット2つや、1ドル相当の錫製のアイスクリーム・ポット8つが2階の台所に保管されていたことが記録されている。ここからジョージ・ワシントンは、自宅でもアイスクリームを作らせていたことが分かるだろう。このようにアイスクリーム関連の機材をしっかり備えていたところにもトーマス・ジェファーソンからの影響を感じることが出来そうである。

トーマス・ジェファーソンは現代で云うところの、インフルエンサーのような役割を食において果たしていたと言える。このようなトーマス・ジェファーソンの食へのセンスに感嘆し影響を受けたのはジョージ・ワシントンだけではなかった。トーマス・ジェファーソンは大統領時代にディナーに多くの人々を招待して食事を共にしているが、その招待客もまた、トーマス・ジェファーソンの供するアイスクリームについて書き残しているので、その幾つかを紹介しておくことにしたい。

マサチューセッツ州の下院議員だったマナセ・カトラー(Manasseh Cutler)は、1802年にトーマス・ジェファーソンの出したアイスクリームについて「アイスクリームは非常に美味しく、その外被は完全に乾燥していて薄いフレーク状に砕ける」と書いている。マナセ・カトラーは連邦党員だったのでトーマス・ジェファーソンとは政治的には反対の立場だったが、ことアイスクリームに関しては絶賛していたようである。

また同年に民主共和党員のサミュエル・ラサム・ミッチェル(Samuel Latham Mitchill)は「アイスクリームのボールが温かいお菓子の中に入っていて、まるでオーブンから取り出したばかりの氷のような不思議なコントラストである」と出されたアイスクリームの説明をしている。これはアイスクリームの外をメレンゲで覆い、オーブンで焼き上げたベイクド・アラスカと呼ばれる現代のデザートに近いものだったようである。トーマス・ジェファーソンの大統領就任期間中の1801年から1809年にかけて、これらを含めて6つ以上のアイスクリームに関する記述が存在していることからも、アイスクリームは招待客を喜ばせ印象付けさせるデザートだったことがうかがえる。

このようにトーマス・ジェファーソンはアイスクリームを凝った仕方で提供していたが、こうした影響は親戚の メアリー・ランドルフ にも及んだものと考えられる。なぜならメアリー・ランドルフはその後に自著の『The Virginia Housewife』の中で、14種類(数え方によっては20種類以上)ものアイスクリームのレシピを記載することになるからである。これもジェファーソン家からレシピを教えてもらい、こうして伝えられたアイスクリームの作り方を応用して、様々なバリエーションのアイスクリームを考えることができたからではないだろうか。

1813年、第4代アメリカ大統領だったジェームズ・マディソンの第2回就任祝いの宴席で、妻のドリー・マディソンがストロベリーアイスクリームを振る舞ったことが記録にある。このドリー・マディソンと、メアリー・ランドルフは残された手紙から交流があり親しくしていたことが分かっている。メアリー・ランドルフの『The Virginia Housewife』にはストロベリー・アイスクリームのレシピもあり、ドリー・マディソンの出したアイスクリームも、メアリー・ランドルフが共有したものだったのかもしれない。

現代アメリカのアイスクリームの大きな消費量から考えると、トーマス・ジェファーソンがそれをフランスから持ち込み、ディナーの招待客たちにこれを供することで定着していったという経緯は非常に興味深い。トーマス・ジェファーソンはトマトやジャガイモといった食材だけでなく、調理方法も伝えることでアメリカ食文化において大きな影響を残した人物だったのである。トーマス・ジェファーソンはアメリカ建国の父として政治的な面では注目されかなり研究されてきたが、こうしたアメリカ食文化史の面においても外すことのできない重要人物だったということになるだろう。

奴隷シェフ:ジェームズ・ヘミングス

トーマス・ジェファーソンの黒人奴隷シェフ、ジェームズ・ヘミングスについても可能な限り詳しく説明しておく必要がある。なぜなら彼らは単純に主人とその奴隷という関係では無く、厳密に言えば親族関係にあったからである。当時の大統領と黒人奴隷に本当に親族関係などあるのかと疑問に思う方がいると思うので、まずはその辺りを詳しく説明しておくことにしたい。

トーマス・ジェファーソンの最初の妻だったマーサ・ウェイルズは早くに亡くなり、その後、トーマス・ジェファーソンは黒人奴隷女性のサリー・ヘミングスを愛人としていた。実はこのサリー・ヘミングスは、トーマス・ジェファーソンの亡くなった妻マーサとは父親が同じで母親が異なる姉妹関係にあった。彼女たちの父親はジョン・ウェイルズ(John Waykes:1715年 - 1773年)というランカスター出身のイギリス人で、1730年代にバージニア植民地に移住してきた人物である。

ジョン・ウェイルズは、最初の妻のマーサ・エップスと結婚するが、長女のマーサを産んだ6日後に死亡してしまった。この娘のマーサ・ウェイルズは、トーマス・ジェファーソンと1772年1月1日に結婚した。翌年の1773年にジョン・ウェイルズが死亡したために、トーマス・ジェファーソンとマーサ・ウェイルズは、ジョン・ウェイルズの奴隷だったエリザベス・ヘミングスとその子供たちを所有することになり、こうしてその奴隷たちはモンティチェロに移されることになった。トーマス・ジェファーソンの義父だったジョン・ウェイルズが黒人奴隷のエリザベス・ヘミングスとの間にもうけた子供たちは以下の6名である。そのなかでも重要なふたりを黄色でハイライトしておく。

母:エリザベス・ヘミングス

・ロバート・ヘミングス

・ジェームズ・ヘミングス(1765–1801)

・クリッタ・ヘミングス

・テニア・ヘミングス

・ピーター・ヘミングス

・サリー・ヘミングス(1773年頃 - 1835年)

トーマス・ジェファーソンの黒人奴隷シェフだったジェームズ・ヘミングスは、妻のマーサ・ウェイルズの母親違いの弟だったということになる。つまりトーマス・ジェファーソンから見て、ジェームズ・ヘミングスは義理の弟という関係になる。

さてトーマス・ジェファーソンの妻マーサ・ウェイルズは1782年9月6日に33歳で亡くなってしまう。夫婦は数人の子供をもうけたが子供たちは早世してしまい、成人することができたのは以下の2名の娘たちだけだった。長女のマーサ・ジェファーソンはパリで教育をうけた才女で、トーマス・ジェファーソンが大統領に就任すると、亡くなっていた母親に代わってファースト・レディの役割を果たした。この女性も重要なので黄色でハイライトしておく。

・マーサ・ジェファーソン(1772年 - 1836年)

・メアリー・ジェファーソン(1778年 - 1804年)

妻のマーサの死後、トーマス・ジェファーソンは再婚することなく終生独身であったが、実際には黒人奴隷のサリー・ヘミングスを妾としていた。この妾のサリー・ヘミングスの父親は、最初の妻マーサ・ウェイルズの父親と同じジョン・ウェイルズなので、トーマス・ジェファーソンは最初の妻を亡くした後、母親の異なる妹を妾としたということになる。こうしてトーマス・ジェファーソンはサリー・ヘミングスとの間に以下の6人の子供をもうけている。

母:サリー・ヘミングス

・ハリエット・ヘミングス(1795年10月5日 - 1797年12月7日)

・ビヴァリー・ヘミングス(1798年4月1日 - 1873年以降)

・テニア・ヘミングス(1799年に生まれ夭逝)

・ハリエット・ヘミングス(1801年5月22日 - 1863年以降)

・マディソン・ヘミングス(1805年1月19日 - 1877年)

・エストン・ヘミングス(1808年5月21日 - 1856年)

このサリー・ヘミングスの兄だったジェームス・ヘミングスが、トーマス・ジェファーソンのためのシェフとなった。ジェームス・ヘミングスは8~9歳の時にモンティチェロに連れてこられ、トーマス・ジェファーソンのための御付きの召使や理髪師などを務めていたようである。ジェームス・ヘミングスがシェフとなった契機は、トーマス・ジェファーソンが駐フランス公使として1784年からパリに滞在することになったからである。トーマス・ジェファーソンは長女のマーサ・ジェファーソンと、さらに当時19歳だったジェームス・ヘミングスをパリに連れてゆき、ジェームス・ヘミングスには料理学校でフランス料理を学ばせることにした。

パリ時代のジェームス・ヘミングス

パリでのジェームス・ヘミングスの立場は奴隷のままだったが、トーマス・ジェファーソンはジェームス・ヘミングスに月額4ドルの給料を払うことで奴隷とは見なされない方法を取っていたと思われる。ジェームズ・ヘミングスはフランス料理の技術を学ぶため最初はケータリングとレストラン経営者のムッシュ・コンボー(Combeaux)に師事した。その後パティシエの見習いを経て、コンデ公(Prince de Condé)の料理人に師事している。こうした3年間の修業を経て1787年にトーマス・ジェファーソンの邸宅でアメリカ大使館も兼ねたオテル・ド・ランジャックの料理長に就任した。ここでジェームズ・ヘミングスの料理は、政治家、作家、科学者、ヨーロッパの貴族に提供されるようになった。この当時のジェームズ・ヘミングスの月給は24リーブルであり、この給料から自身で教師を雇ってフランス語の勉強をしている。黒人奴隷という立場ではあったが、ジェームス・ヘミングスは読み書きができ、英語とフランス語を話し、フランス料理を習得したシェフとして活躍する人物だったのである。

ジェームス・ヘミングスがシェフになった同年の1787年、トーマス・ジェファーソンは次女のメアリー・ジェファーソンをパリに呼び寄せている。この時にメアリー・ジェファーソンに付き添って一緒にアメリカからやってきたのが、ジェームス・ヘミングスの妹で、当時まだ14歳だったサリー・ヘミングスである。トーマス・ジェファーソンはメアリー・ジェファーソンを修道院に入れると、手の治療という名目で約3ヵ月間の旅に出かけているが、実際にはワイナリーを巡ることを目的とした旅であった。またこの当時、トーマス・ジェファーソンは、イギリスとイタリアの血を引くマリア・コズウェイという人妻に入れあげており、その失恋を癒すための旅でもあったと考えられている。実は手を悪くした理由も、マリア・コズウェイ夫人に良いところを見せようと柵を跳び越えた時に痛めてしまったからだとも言われている。

ここから考えられるのは、サリー・ヘミングスがパリに来た時点ではまだトーマス・ジェファーソンの妾にはなっておらず、妾になったのは旅行から帰ってから後の数年以内ということなのだろう。サリー・ヘミングスの息子のマディソン・ヘミングスの回想録によると、母親(サリー・ヘミングス)がフランスからアメリカに戻ったときには既にトーマス・ジェファーソンの子供を妊娠していたと述べている。(この子供はすぐに亡くなってしまった)したがって、トーマス・ジェファーソンとサリー・ヘミングスの関係は遅くともパリの在職期間の終わり近くに迄には始まっていたはずである。

当時まだ16歳~17歳だったサリー・ヘミングスが妾になったことの裏付けとなりそうな証拠は、トーマス・ジェファーソンがつけていた会計帖の『Memorandum Books, 1789』から確認することが出来る。1789年4月6日にサリー・ヘミングスのための服代が96リーブル、また同年4月16日にもサリー・ヘミングスのための服代で72リーブルの支払い記載がある。さらに翌月の5月25日にもサリー・ヘミングスの服代で25リーブルが支払われている。当時のサリー・ヘミングスの月給が12リーブルだったのでかなり高額な服が買い与えられたことになる。トーマス・ジェファーソンのこうした消費行動からもサリー・ヘミングスとの関係の変化を読み取ることが出来るのではないだろうか。

こうしたパリ時代のトーマス・ジェファーソンは題材にされ、『Jefferson in Paris』(邦題:ジェファソン・イン・パリ/若き大統領の恋)というタイトルで映画化されている。良く時代考証が行われており、当時の出来事を理解するためにも興味のあるかたはぜひ視聴してみられることをお勧めする。

帰国後のジェームス・ヘミングス

ジェームス・ヘミングスはフランスに留まれば奴隷から解放されたはずである。しかしトーマス・ジェファーソンと、モンティチェロでシェフとして働き、次のシェフを育てたならば解放するという約束を交わしてアメリカに帰国した。トーマス・ジェファーソンがジョージ・ワシントン大統領の下で国務長官になると、ヘミングスは有給職員としてニューヨークとフィラデルフィアに行き、トーマス・ジェファーソンのシェフとして働いた。

その後、ジェームス・ヘミングスは、モンティチェロで実弟のピーター・ヘミングスに料理を教え、1796年2月5日にジェームス・ヘミングスはついに奴隷から解放されることになったのである。ジェームズ・ヘミングスは、1796年2月20日にモンティチェロの「キッチン在庫一覧」を書き残しているが、これはモンティチェロを去る前に、シェフの仕事をピーター・ヘミングスに引き継ぐ為だったのだろう。自由になってからはヨーロッパを旅行し、帰国してからはフィラデルフィア、そしてボルティモアでシェフの仕事に従事した。

1801年、トーマス・ジェファーソンはアメリカ大統領に就任すると、ウィリアム・エバンス(William Evans)を通してワシントンにある大統領官邸でシェフとして働くようジェームズ・ヘミングスに要請した。ウィリアム・エバンスは、ボルチモアの目抜き通りであるBaltimore Street(通称Market)187番地のIndian Queenというホテルを営んでいた人物である。同じボルティモアに住んでいたジェームス・ヘミングスとは面識があったことから、トーマス・ジェファーソンは彼を通じてジェームズ・ヘミングスに打診をしようとしたのだろう。

しかしジェームス・ヘミングスはボルティモアでの仕事を直ぐに辞められないこと、さらにその要請がトーマス・ジェファーソンから直接のものではないことからホワイトハウスのシェフになることを断っている。当時のジェームス・ヘミングスはコロンビア・イン(Columbian inn)というヘンリー・ペックが経営する宿屋で働いていた。この宿屋はボルチモア・ストリート237番地にあり、Indian Queenに近かった(同じ道沿いで番地違い)のでジェームス・ヘミングスとウィリアム・エバンスは度々会っていたのではないだろうか。

不思議なことにジェームズ・ヘミングスは、1801年2月にホワイトハウスのシェフになることは断っていながら、同年9月にはモンティチェロに一ヵ月半滞在し、トーマス・ジェファーソンのために料理を作っている。『Memorandum Books, 1801』によると、トーマス・ジェファーソンは8月2日にモンティチェロに到着しており、同時期にジェームズ・ヘミングスもモンティチェロで料理を担当したのだろう。9月19日にジェームズ・ヘミングスに30ドルの支払がなされており、これが給金だったということになる。

ここで疑問なのは、ホワイトハウスでの仕事を断りながら、なぜジェームズ・ヘミングスは1ヶ月半もモンティチェロに滞在してトーマス・ジェファーソンの料理を作ったのかということである。断った後もホワイトハウスでシェフとして働く条件などを確認していることから、実際にはトーマス・ジェファーソンの下で働く意思はまったくなかったという訳でもなさそうである。またモンティチェロで料理をつくっているので、トーマス・ジェファーソンとは完全に断絶するというつもりもなかったということだろう。

9月までモンティチェロに滞在していたジェームズ・ヘミングスだったが、その後にボルティモアに帰り、翌月の10月に自殺してしまう。この時の年齢は36歳で、アルコールの飲み過ぎが原因ではないかと考えられているが、自殺の明確な理由は明らかになっていない。トーマス・ジェファーソンは10月にジェームズ・ヘミングス死亡の知らせを聞き、ボルティモアのウィリアム・エバンスに確認をお願いしていることや、死亡が確認された後、娘婿への手紙で「ジェームス・ヘミングスの悲劇的な最期:tragical end of James Hemings」と言及しているので、その死を悼み残念に思っていたことがうかがえる。

ジェームズ・ヘミングスは黒人奴隷シェフの象徴的な存在であり、その後のアメリカ料理の基礎となる働きをした重要人物である。今まではこのような黒人奴隷に光を当てることがなかったアメリカの歴史だったが、近年は見方が変化してきており、ジェームズ・ヘミングスを再評価する動きがある。こうしたジェームズ・ヘミングスについての詳細な考察は「ジェームズ・ヘミングス」を参考にして頂きたい。

ホワイトハウスのシェフ

大統領に就任したトーマス・ジェファーソンは、最初はジェームス・ヘミングスにシェフを打診していたが、ジェームス・ヘミングスが難色を示したことから、別のシェフの雇用を検討し始める。トーマス・ジェファーソンはフランス料理のシェフを望んでいたことから、最終的にはジョージ・ワシントンのシェフを短期間、フィラデルフィアの大統領官邸で務めていたフランス人のオノレ・ジュリアン(Honore Julien:1760-1830)を正式に採用することにした。

オノレ・ジュリアンの採用経緯

オノレ・ジュリアンは1792年にアメリカに移住してきたフランス人で、フィラデルフィアのフランス外交官フィリップ・アンドレ・ジョセフ・ド・レトームの推薦により、月給25ドルで大統領官邸のシェフとして採用された。トーマス・ジェファーソンへの手紙の『To Thomas Jefferson from Philippe de Létombe, 26 March 1801』では、オノレ・ジュリアンは月給30ドルを希望したそうだが、ジョージ・ワシントンのシェフだった時には25ドルだったことから、そのままの25ドルという給料が決定された経緯が記されている。

またこの手紙からオノレ・ジュリアンはジョージ・ワシントン大統領任期終了間際の4カ月間だけ、大統領官邸でシェフとして働いたことが分かるようになっている。なぜ短期間だったのかには理由がある。当時、ジョージ・ワシントンには伝説的なお抱えの黒人奴隷シェフのハーキュリーズ・ポージー(Hercules Posey)がいた。大統領官邸での彼の働きはかなり評判であったが、ジョージ・ワシントンはハーキュリーズの脱走を懸念して大統領官邸のシェフの仕事からハーキュリーズを外してしまい、自身の領地での肉体労働に彼を割り当てたのである。この時にオノレ・ジュリアンは急遽、大統領官邸に呼ばれ、短期間だけジョージ・ワシントンのシェフとなったのだろう。トーマス・ジェファーソンの会計簿『Memorandum Books, 1801』によると、オノレ・ジュリアンには5月5日から25ドルが支払われているので、1801年4月頃からワシントンD.C.の大統領官邸で働き始めたということになる。

黒人奴隷女性の料理人

ホワイトハウスで料理をつくっていたのはオノレ・ジュリアンだけではない。料理のサポートをする係として1802年からまだ15歳だったエディス・ハーン・フォセット(Edith Hern Fossett:1787-1854)と、18歳のフランシス・ジレット・ハーン(Frances Gillette Hern)という二人の黒人奴隷の女性たちがモンティチェロからホワイトハウスのキッチンに連れてこられることになった。

彼女たちは1802年から1809年までのほぼ7年間、オノレ・ジュリアンの下で働き、トーマス・ジェファーソンの大統領任期が終了した1890年以降はモンティチェロに戻り、トーマス・ジェファーソンが亡くなるまでモンティチェロのシェフとして働いている。1824年12月にモンティチェロを訪問したダニエル・ウェブスターは自身の記録の中で、当時のトーマス・ジェファーソンの生活について言及すると共に、そこでの料理が「ヴァージニアンとフレンチのハーフスタイルで、豊かで美味しい」と述べ、彼女たちの料理を高く評価している。『The Private Correspondence of Daniel Webster』P365より。

もともと少女時代のエディス・ハーン・フォセットは、サリー・ヘミングの娘ハリエットの子守り役として名簿に記録されてはいるが、料理人として育てられたという訳ではなかった。しかしホワイトハウスでオノレ・ジュリアンの下で働いた経験を経て、彼女はモンティチェロの料理長にまでなったのである。(エディス・ハーン・フォセットがモンティチェロに戻ったとき、当時の料理長だったピーター・ヘミングスはビール醸造に異動した)

彼女はトーマス・ジェファーソンの死後、奴隷として売却されてしまい家族は離散することになるが、夫が家族を買い戻して奴隷から解放して皆でオハイオに移住している。その後、彼女の息子たちのウィリアム・フォセットとピーター・フォセットは著名なケータリング業者となり成功を収めた。

1809年春、つまりトーマス・ジェファーソンが大統領の任期を終えてモンティチェロに戻った時。オノレ・ジュリアンはモンティチェロを訪れて、彼女たちにフランス料理の手ほどきをしている。こうした様子から見てもホワイトハウス時代の彼らの仕事関係は良好なものだったのではないかと思われる。彼女たちがホワイトハウスでオノレ・ジュリアンから学び、日々作っていた料理はフランス料理だったが、バージニアのモンティチェロに戻ってからは、そこで収穫される農産物や、バージニアハムなどの特有の加工品を取り入れることによって、フランス料理とバージニア料理を融合させた料理をつくるようになっていったようである。

しかしトーマス・ジェファーソンは、彼女らの料理に100%満足していた訳ではなかったようである。1824年11月日に書き送ったウィリアム・ショートへの手紙『From Thomas Jefferson to William Short, 24 November 1821』の中で「私はムッシュー・ショーモンが有するフランス料理のシェフとその料理以外は何も羨ましく思わない。これらは我が国では忘れることも所有することもできない贅沢である」と述べている。ムッシュー・ショーモンとは手紙を交わしていたフランス在住の James Donatien Le Ray de Chaumontt のことであり、こういうところからも生涯にわたるトーマス・ジェファーソンのフランス料理に対する深い傾倒を感じ取ることが出来る。また同時に奴隷女性の料理は、トーマス・ジェファーソンにとっては必ずしも完璧なものではなかったということが分かる。

オノレ・ジュリアンへの料理評価

ホワイトハウスで出されたオノレ・ジュリアンのつくるフランス料理はどのようなものだったのだろうか。トーマス・ジェファーソンは多くの客を招いて食事を共にしていたので、招待客の記述からオノレ・ジュリアンの料理がどのようなものであったのかを知ることが出来る。

『The first forty years of Washington society』には、晩餐に招待されたマーガレット・ベイヤード・スミスの評価が記されている。そこには「フランス人コックの卓越した腕前は、彼の食卓を囲むすべての人々に認められ、大統領官邸でこのような晩餐会が開かれたことも、最高級で最も高価なワインが各種用意されたこともなかった」として高い評価を与えている。

それとは逆に厳しい評価もある。連邦議会議員のマナセ・カトラーは『Life of Rev. Manasseh Cutler』に収められている日記のなかで1802年2月6日にトーマス・ジェファーソンに招かれたときの食事について書き残している。「マカロニと呼ばれるパイ(現在のマカロニ&チーズ)は、わたしはそれを玉葱またはエシャロットと思うのだが、かなりの量が入っていて、味が非常に強く、好みのものとは言えなかった...メリウェザー・ルイスが言うには、これはイタリア料理で、玉ねぎのように見えるものは、小麦粉とバターでできていて強い酒が混ぜられているものらしい」と述べている。マナセ・カトラーは連邦党で、トーマス・ジェファーソンの民主共和党と政治的には対立関係にあることから、こうした厳しい評価だったのかもしれない。

さらにマナセ・カトラーはこの時の晩餐に、米のスープ、牛肉の丸焼き、七面鳥、マトン、ハム、子牛のロース、マトンまたは子牛のカツレツ、卵焼き、牛肉のフライが出たことも述べている。マカロニパイは合わなかったようだが、デザートとワインについて、「アイスクリームはとても美味しく、表面は乾燥してあり薄く砕いたものである。もう一皿はプリンに似ているが中はミルクかチーズのように白く、非常に多孔質で軽くクリームソースで覆われとても上質である。その他多くのジムクラック(ナッツ類、甘味、果物)多種多様な果物、たくさんのワインがあり、それらは美味である」と述べている。

料理には厳しいコメントのマナセ・カトラーも、デザートとワインに関しては絶賛である。ここで登場するデザートはクリームブリュレやブラマンジェを思わせるものであり、トーマス・ジェファーソンは特にデザートに力を入れて招待客をもてなしたことがうかがえる。ホワイトハウスで働くメートル・ドテルを探していたときにも、手紙『From Thomas Jefferson to Philippe de Létombe, 22 February 1801』のなかで、「正直さとデザートを作る技術は不可欠な資質である」という条件を出していたが、ここからもトーマス・ジェファーソンのデザートへの力の入れようが良く分かるように思える。

トーマス・ジェファーソンの大統領任期が終了し、ホワイトハウスでの仕事を終えたオノレ・ジュリアンは、1810年にワシントンD.C.のF Street(ホワイトハウスの近く)でケータリングと菓子製造のビジネスを立ち上げ、ケーキ、果物、ナッツ、あらゆる種類の菓子、アイスクリームの販売を始めている。ホワイトハウスの招待客の多くはアイスクリームを称賛しており、その後に始めたビジネスからも、オノレ・ジュリアンは特にデザートに長けたシェフだったことが分かる。

オノレ・ジュリアンはケータリングで成功し、その後もトーマス・ジェファーソンとも連絡を取り続けた。1812年にはクリームチーズのレシピをトーマス・ジェファーソンに送っており、1818年にはスイスチーズと庭の種、1825年には野生の鴨などバージニア州で手に入らない珍味を新年の祝いとして贈っている。

ホワイトハウスの食卓

大統領の任期中、トーマス・ジェファーソンはホワイトハウスに人々を招き、食事を共にしていた。こうした食事は公費ではなく、すべて自費で賄われていたことを最初に述べておかなければならない。料理もワインもすべてトーマス・ジェファーソンの懐から提供されていたのである。晩餐会には事前に招待状が出されたが、そこに「大統領ではなく、トーマス・ジェファーソンが招待」する旨が記されていたのはそれが理由である。

よってこうした食事の席には議議員、行政官、外交官だけでなく、ジョージタウン市民、ヨーロッパの哲学者、チェロキー族の酋長も招かれていた。この食卓のテーブルは楕円形をしていて、上席や下席というものは設けられておらず、誰もが平等に席に着けるよう工夫がなされていた。また料理の配膳のために何度もウェイターが部屋に入って来ると、極秘の会話内容が漏れる、あるいは発言を躊躇する人があることを考えて、キャスター付きの小さな段の棚(Dumbwaiters)を使うことでウェイターの必要をなくしていた。よって配膳のほとんどはトーマス・ジェファーソン自身で行なっていたそうである。

この食事会の開始時間は15:30からと決められていた。少し早いようにも思えるが、これは議会が終了する時間に合わせていたからである。この時代は現代のように料理と一緒にワインを飲むということが行われていなかった。料理が提供された後、テーブルクロスが外され、それからデザートが出されワインが提供されたようである。よってワインは食後酒というようなかたちで飲まれていたということになる。トーマス・ジェファーソンはシャトー・イケムを好んで良く飲んでいたがでいたが、こうした食事の際にはこうしたワインの飲み方がされていた背景を知るならば、これも非常に納得のいくことであるように思える。

ちなみにシャンパーニュも現在では発泡酒の代名詞のようになっているが、かつてフランス国内では発泡しないワインが好んで飲まれており、トーマス・ジェファーソンの好みもそれと同じ非発泡のシャンパーニュだった。これもまた現代と異なる習慣や好みであり、当時の食を知る上でも、こうした背景は良く把握しておく必要があるだろう。

エティエンヌ・ルメール

トーマス・ジェファーソンのホワイトハウス運営を語るにおいて最も重要な人物はエティエンヌ・ルメールである。この人物はメートル・ドテル(maître d'hôtel)としてトーマス・ジェファーソンの大統領としての生活を支える運営管理をホワイトハウス内で果たした。現代では高級フレンチレストランの給仕長をメートル・ドテルと呼ぶ場合が多いが、フランス語の原義では「ホテルの主人」という意味でサービスの全般を行い管理する仕事を指すことから、執事であると思った方がその仕事内容を理解しやすいように思う。

エティエンヌ・ルメールは、1801年夏に月給30ドル(スタッフのなかの最高額)で雇われ、大統領官邸の家事スタッフの管理を任されることになった。最初に執事のエティエンヌ・ルメール、シェフのオノレ・ジュリアンが雇われ、それに加えて3人のアイルランド人の使用人が馬車の馭者、係員、ハウスキーパーとして雇われた。その後も従僕、見習い料理人、厩舎係、洗濯婦が加わり、エティエンヌ・ルメールは合計10人~12人の管理をし、家計簿をつけ、スタッフの賃金を含むその他の支出を担当していた。

エティエンヌ・ルメールは、シェフのオノレ・ジュリアンと同様に、フランス大使のフィリップ・ド・レトンブによってトーマス・ジェファーソンに紹介されている。。フィリップ・ド・レトンブは、エティエンヌ・ルメールのことを、堂々とした礼儀正しいフランス人で見た目は誰よりも紳士的であると評している。またトーマス・ジェファーソンは大統領任期が終了した後、1809年3月19日の手紙『Thomas Jefferson to Étienne Lemaire, 16 March 1809』で、エティエンヌ・ルメールに「あなたはユーモア、勤勉さ、節度に満ちているので、一瞬たりとも不満を抱くことはなかった」と感謝の気持ちを書き送っている。ここからエティエンヌ・ルメールの仕事ぶりは、トーマス・ジェファーソンにとって非常に満足なものであったことが理解できる。

エティエンヌ・ルメールは執事として働いていたが、シェフとしての知識も持っていた。毎日エティエンヌ・ルメールは、シェフのオノレ・ジュリアンの食材を提供するため、馬でカートを引き市場で買い付けをしていたが、これは食材に対するシェフとしての目利きも出来ていたからなのだろう。

1806年1月のエティエンヌ・ルメールの購入記録を見ると、リストにはシャッド、チョウザメ、カキなどの魚介類が含まれている。また膨大な量の肉と鶏肉。野生のカモやハト、リスなどのさまざまなジビエが購入されている。春にはアスパラガスやエンドウ豆、夏にはトマトやカボチャといったありとあらゆる野菜が購入されている。またオレンジやパイナップル、地元のイチゴやスイカなどのフルーツ。さらにはヒッコリーナッツからハバナチョコレートの購入も行われている。

貯蔵品のチーズ、クラッカー、ジャム、お茶、スパイスなどの貯蔵品は、トーマス・ジェファーソンの友人であり私設銀行家のジョン・バーンズから購入していて、これはトーマス・ジェファーソンが自分自身でジョン・バーンズにコンタクトして発注を行っている。

バーンズが提供できなかったものは、フランスから輸入することで賄われることになった。1806年の記録ではボルドーから受け取った大量の輸入に、オリーブとオリーブオイル、アンチョビ、3種類のアーモンド、アーティチョーク、タラゴンヴィネガー、マイユマスタード、種なしレーズン、イチジクとプルーン、ボローニャソーセージ、パルメザンチーズが調達された。こうした輸入品購入のための手配もエティエンヌ・ルメールは行っていたようである。

大統領任期を終えた後も、トーマス・ジェファーソンとエティエンヌ・ルメールは手紙でやりとりをしており、トーマス・ジェファーソンはモンティチェロでも再現しようとしたのだろう。エティエンヌ・ルメールにヴィネガーシロップの作り方を尋ね、そのレシピが伝えられている。

ジェファーソン家のレシピ

トーマス・ジェファーソンは料理にもワインにも深い関心と造詣があり、まさにグルメな大統領だったということを理解いただけたと思う。ここからはジェファーソン家に残されたレシピブックをいくつか紹介することにしておきたい。

トーマス・ジェファーソンのレシピ

トーマス・ジェファーソン自身が手書きで料理レシピを書き留めたメモが10種類、アメリカ議員図書館に所蔵されており現在はオンラインでそのすべてを確認することが出来る。

・ビスケット・ド・サヴォア

・ブランマンジェ

・冬のためのインゲン豆保存方法

・アイスクリーム

・マカロン

・メレンゲ

・桃のブランデー煮

・プティのコーヒーの淹れ方

・ワインゼリー

・マカロニのヌイイ

「プティのコーヒーの淹れ方」は、トーマス・ジェファーソンの執事だったエイドリアン・プティのコーヒーの淹れ方である。エイドリアン・プティはトーマス・ジェファーソンがパリにいた1785年5月22日から、アメリカに帰国した1794年まで執事として仕えた人物である。コーヒーの淹れ方と、さらにはアイスクリームのレシピもまたエイドリアン・プティからのもので、10種類の手書きレシピはすべてエイドリアン・プティが教え、トーマス・ジェファーソンが書き記したものであったと考えられている。

トーマス・ジェファーソンはこうしたレシピを、ジェームズ・ヘミングスや弟のピーター・ヘミングス、後にモンティチェロの女性シェフとなったエディス・ハーン・フォセットなどの黒人奴隷たちにも渡し、モンティチェロでもフランス由来の味を楽しんでいたものと思われる。

マーザ・ジェファーソンのレシピ

また当時の女性たちは自身のレシピブックを良くつくっていた。これは次世代に家庭の味を伝えるための目的であったと思うが、同時に当時の女性としてのたしなみとして、様々なレシピに通じていることも求められていたからである。様々な当時の上流階級の女性を調査すると、ジョージ・ワシントンの妻を始め、あらゆる女性たちが皆レシピブックを記している。

Marth Jefferson(マーサ・ジェファーソン)

トーマス・ジェファーソンの長女でファースト・レディを務めたマーサ・ジェファーソンも同じくレシピブックを記していたようだが、残念ながら原本は失われ見つかっていない。しかしジェファーソン家の女性たちが、そのレシピをコピーしたようなので、そのレシピの幾つかは確認することが出来るようになっている。バージニア大学には『Cookbook of Martha Jefferson Randolph』というオリジナルから写されたと考えられるレシピブックが所蔵されている。この複写を作成したと考えられているのは、娘のバージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリストである。(この女性については後述することにしたい)

さてこの複写本にはマーサ・ジェファーソンに由来する11のレシピが記載されている。

・スープ

・Olla No. 1, Mrs. HH

・Olla – 2nd

・Olla – 3rd

・Olla – 4th

・牛肉のピクルス – Mrs. TCR

・To Dress a Calves Head – Mrs. TCR

・ブール – モンティセロ

・傷病者のためのクズウコン – エペス夫人の改善

・エルダーワイン

・アップルダンプリング

Olla(オジャ)と呼ばれる料理レシピが4種類含まれているが、バージニア大学が『Cookbook of Martha Jefferson Randolph』をオンライン公開していない為、わたしはそのレシピの詳細までは確認できていない。ただOllaとはスペイン語でポット鍋のことなので、4種類の何らかの煮込み料理であることは確かだろう。またこの料理にはMrs.HHという記載があり、そのレシピがこの人物に由来したものであることを示している。そしてこの人物とはハリエット・ランドルフ・ハックリー(Harriet Randolph Hackley:1783年11月24-1869年12月1日)のことではないかと考えられている。この女性は メアリー・ランドルフ の実妹であり、彼女はアメリカ領事になった Richard Shippey Hackley と結婚してスペインのカディスで暮らしていた。メアリー・ランドルフの『The Virginia Housewife』にもガスパチョなどのスペイン料理レシピが含まれているのは、妹のハリエットがメアリー・ランドルフにレシピを伝えたからだろう。またメアリー・ランドルフは「Ollo-Spanish Dish」という牛肉、マトン、鶏肉、豚肉とトマトなどの様々な香味野菜を鍋で煮込んだスペイン由来の料理を掲載しているが、これもハリエットから伝えられたものだと思われる。

Olla(スペイン鍋)

マーサ・ジェファーソンのレシピにも、Olla(オジャ)というスペイン語のレシピが4種類も含まれていることから、やはりMrs.HHとはハリエット・ランドルフ・ハックリーのことで間違いないように思える。またここからマーサ・ジェファーソンとメアリー・ランドルフの親族間にレシピを介した交流があったであろうことがうかがい知れるのは大変興味深いところでもある。

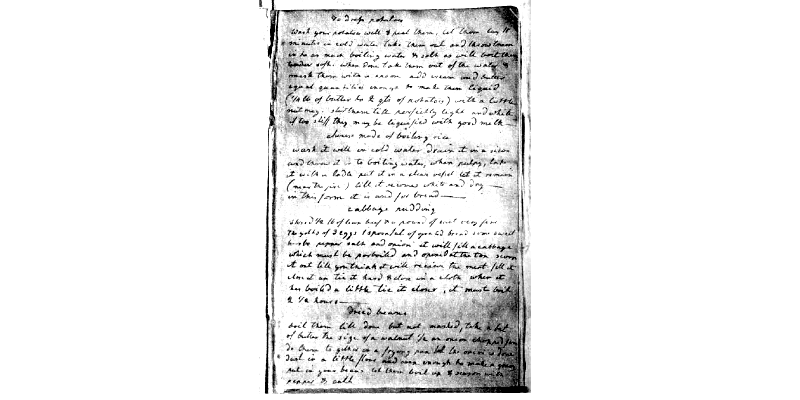

また他のところでもマーサ・ジェファーソンの残したレシピが見つかっている。1904年にジョージ・サタリーという男性が、セオドア・ルーズベルト夫人に『The Virginia Housewife』の初版本(1824年刊)を贈っている。ジョージ・サタリーはこの本を、ジェファーソン家の者から受け取ったと言っており、その本の白紙ページには約45のレシピが手書きで書かれていた。最初はこの手書きレシピはトーマス・ジェファーソンによって書かれたと考えられていたが、実際はそれを書いたのはマーサ・ジェファーソンであることが後になって確認されている。

この手書きレシピがなぜトーマス・ジェファーソンのものでないのか、私も意見を述べておきたい。『The Virginia Housewife』の作者のメアリー・ランドルフはトーマス・ジェファーソンに1824年刊の初版本を贈っておらず、彼女がトーマス・ジェファーソンに贈ったのは1825年刊第二版である。それはメアリー・ランドルフがトーマス・ジェファーソンに1825年3月17日に送った手紙『To Thomas Jefferson from Mary Randolph, 17 March 1825』から明らかになっている。なぜ初版を贈らなかったかは、同じ日(3月17日)に第4代大統領だったジェームズ・マディソンに送った手紙『To James Madison from Mary Randolph, 17 March 1825』でも記しているように、初版に大きな欠点があった為である。

つまりトーマス・ジェファーソンは『The Virginia Housewife』1824年初版本を所持しておらず、この本の余白にレシピを書き込むということは出来なかったことになる。しかし親しい間柄で、レシピも共有していたと考えられるマーサ・ジェファーソンには初版本を贈ってあったのだろう。こうした初版本、あるいは第二版の所有者について考えるとやはり余白に書き込んだ人物は、マーザ・ジェファーソンだったはずである。

セオドア・ルーズベルト夫人に贈られた『The Virginia Housewife』1824年初版本は、ホワイトハウスで展示されていたそうなのだが、残念なことに現在は所在不明になってしまっている。よってそこに記されているマーザ・ジェファーソンの書いたレシピの全文を確認することが出来なかった。しかし1927年に出版された『The Congressional Club Cook Book』P32に手書きのレシピページの写真と、いくつかの料理レシピが掲載されていたので、ある程度の内容は確認できる。

『The Congressional Club Cook Book』に掲載されているレシピは以下の種類である。

・To Dress Potatoes

・Chine Mode of Boiling Rice

・Cabbage Pudding

・Dried Beans

・Observation on Soups

・Beef a la Daribe Maire

・To Make an Onion Sauce

・To Make Hunter's Beef

・Gooseberry Fool

・Citron Cream

・Vinegar of the Four Thieves

これが『The Virginia Housewife』1824年初版本の余白に書き込まれたレシピだったということが重要で、こうしたところからもマーサ・ジェファーソンと、著者のメアリー・ランドルフの関係性が読み取れるのである。このようにアメリカ建国の時代の食文化に対するジェファーソン家やランドルフ家の影響は非常に大きいものがあったことを理解できる。

バージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリストのレシピ

マーサ・ジェファーソンの娘、つまりトーマス・ジェファーソンの孫娘のバージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリスト(Virginia Jefferson Randolph Trist)が編集したクックブックも残されている。 ちなみにこのトーマス・ジェファーソンの孫娘は、「メアリー・ランドルフ」の弟(トーマス・マン・ランドルフ.Jr)とトーマス・ジェファーソンの長女(マーサ・ジェファーソン)の第六子であるので、『The Virginia Housewife』を記したメアリー・ランドルフとは直接血のつながった親族ということになる。

先に紹介した『Cookbook of Martha Jefferson Randolph』は原本は失われて残されていないが、バージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリストがこれを複写したものだと考えられている。また彼女は『Virginia Jefferson Randolph Trist Cookbook』を編纂しており、これには約300ものレシピが記されている。

『Virginia Jefferson Randolph Trist Cookbook』は、各レシピの情報源が誰のものだったのかを明らかにしている。奴隷料理人だったジェームズ・ヘミングスに由来するレシピは、 雪の卵 (このレシピブックには2回記録されている)、チョコレート、紅茶、コーヒー クリーム (3つのレシピバリエーション)である。また大統領官邸の執事だったエティエンヌ・ルメールに由来するレシピは、ビーフ・ア・ラ・モード、ブイリ、マトンの胸肉、パンケーキである。他にも単に「モンティチェロ」由来とされているレシピや、母親のマーサ・ジェファーソンに由来するレシピ、またトーマス・ジェファーソンの曾孫のEllen Wayles Harrisonや、親戚関係にあるRosella Tristといった女性からのレシピ。さらにはメアリー・ランドルフの『The Virginia Housewife』と共有するレシピも記載されている。他にもレシピの出典が不明なものや、ジェファーソンの死後、1826年以降に記録されたレシピもこの本の中には含まれている。

バージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリストの記した『Virginia Jefferson Randolph Trist Cookbook』は、1930 年代にトーマス・ジェファーソンの子孫からトーマス ジェファーソン財団が取得し、バージニア大学に寄託され、オンラインで公開されていない特別書籍(Special Collection)となっている。しかし、バージニア・ジェファーソン・ランドルフ・トリストの記したレシピは、1938年にMarie Kimball によって『Thomas Jefferson's Cookbook』にまとめられているので、詳細情報を知りたい方はこちらを参考にすると良いだろう。(わたしもアメリカからこの本を取り寄せレシピを確認することが出来た)

トーマス・ジェファーソンとは

ここまでトーマス・ジェファーソンについて、食やワインの面から説明してきたが、この人物がグルメであったことは疑う余地がない。建国の父として大統領あるいは政治家としての実績は評価されることはあっても、アメリカ食文化においてトーマス・ジェファーソンがどれほど大きな影響を残したのかについてはあまり語られていないように思える。

トーマス・ジェファーソンの死後、多くの借金が残り遺族はモンティチェロの売却を余儀なくされた。プランテーションを経営し、大統領を務めたトーマス・ジェファーソンだったが、財政困難は常にその人生にはつきものだったのである。実はこうした財政困難をアメリカ初期の大統領は皆同様に経験しており、政治家、あるいは大統領だったとしても、その特権をつかって私腹を肥やしてはこなかったとも言えるのだろう。

確かにトーマス・ジェファーソンはワインや食事に高額な費用を出していたが、それらは招待客を招いてのことであり、必ずしも己の楽しみの為だけではなかったという点も考慮すべきであろう。また食における探求は、建築や政治や学問と同様に、トーマス・ジェファーソンの知的好奇心を満たすための手段であったということも見過ごすべきではない。彼の追求した食とは、腹を満たすためのものではなく、知的な探求のための足掛かりとしてあったのではないかということが理解できるように思える。

トーマス・ジェファーソンというとアメリカ大統領としての政治的業績ばかりが注目されることになるが、食の面からもトーマス・ジェファーソンを描き出すことで、よりトーマス・ジェファーソンの人物像が立体的に描き出せるのではないかと思う。こうした食の探求を行ったトーマス・ジェファーソンの一面には惜しみない敬意を表したいと思うし、またトーマス・ジェファーソンの食を支えるために関係した、黒人奴隷のシェフたち、ワインの生産者、そのレシピを伝えるためにレシピブックを書き残した女性たちにも心からの賛辞も送り、本稿を締めくくることにしたい。

参考資料

『Garden Book』 Thomas Jefferson

『Thomas Jefferson,s Garden Book』 Jggerrons Thomas Bell Edwin Morris

『The Virginia Housewife』 Mary Randolph

『Cookery for Maids of All Work』 Eliza Warren Francis

『Thomas Jefferson on Wine』 Jefferson, Thomas

『The Life And Selected Writings Of Thomas Jefferson』 Koch Adrienne.; Peden, William.

『Grand dictionnaire de cuisine』 Alexandre Dumas

『Passions: The Wine and Travels of Thomas Jefferson』 James Gabler

『The billionaire's vinegar』 Benjamin Wallace

『世界一高いワイン「ジェファーソン・ボトル」の酔えない事情─真贋をめぐる大騒動』 著:ベンジャミン・ウォレス、訳:佐藤 桂

『アフリカからアメリカへ:米国料理のルーツを辿る』 Netflix

『The New Art of Cookery』 Richard Briggs

『The Private Correspondence of Daniel Webster』 Daniel Webster

『The first forty years of Washington society』 Margaret Smith

『 Life of Rev. Manasseh Cutler』 William Parker Cutler

『Cookbook of Martha Jefferson Randolph』 Marth Jefferson

『The Congressional Club Cook Book』 Collection of the U.S. House of Representatives

トーマス・ジェファーソンについての資料・研究機関はモンティチェロの「トーマス・ジェファーソン財団」であり、非常に信頼が高いため、以下の参考とした記事を挙げておく。

『Virginia Jefferson Randolph Trist』

『Dining at the President's House』

『Thomas Jefferson's Favorite Vegetables』

『Jefferson-era Recipe: Fried Potatoes』