クレオール料理

クレオール料理の定義

クレオール料理とは、アメリカのルイジアナ州にあるニューオーリンズの地域を中心に発展した、複数の食文化の融合によって産まれた料理である。17世紀からアメリカや西インドへのヨーロッパ人による入植が進むようになると、現地で産まれ育ったヨーロッパ系住民が増加するようになった。やがてこのような人々はスペイン語の「クリオーリョ:criollo」を語源にクレオールと呼ばれるようになった。

時代が下がるとアメリカや西インドでは白人入植者と黒人やネイティブアメリカンとの混血が進むことになる。このようにして産まれた者たちは有色人種ではあるものの、奴隷とは異なる存在として高い教育を受け、相続財産も所有する「有色自由人」という立場を得ることが出来た。そしてこうした「有色自由人」もまたクレオールと呼ばれる人々に含まれている。よってクレオールとは、ヨーロッパから入植した白人とその子孫だけでなく、そうした白人と黒人の間に生まれた有色人種もその中に含めた人々全体の総称であるということになる。

こうしたクレオールと呼ばれた人々が培ってきた食文化が、クレオール料理である。

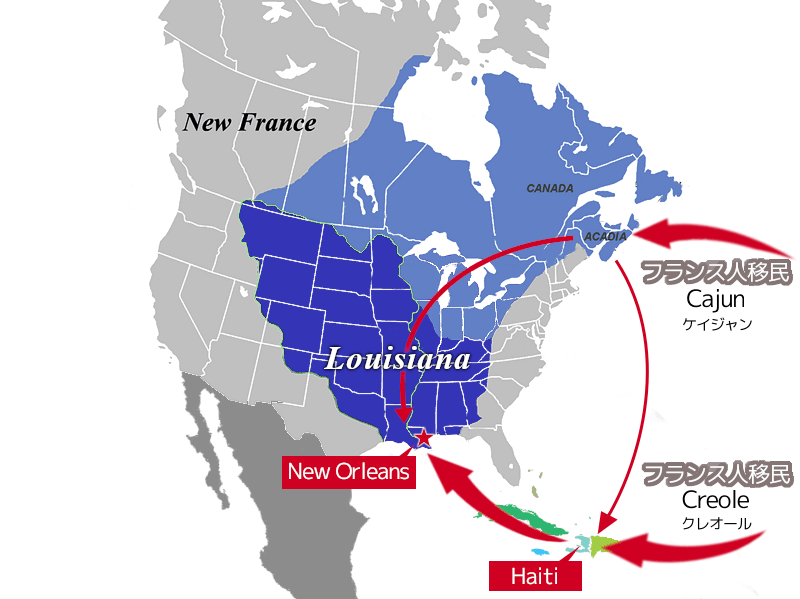

クレオール料理を理解するためには、まずは当時のフランス領ルイジアナの背景から理解する必要がある。またフランス系のクレオールと呼ばれる人々が、なぜニューオーリンズという都市に住むようになっていったのかも理解しておかなければならない。なぜならルイジアナの都市ニューオーリンズに住むクレオールこそが、クレオール料理の担い手であり、こうしたバックグランドを理解することなくしてはクレオール料理の本質に到達することは出来ないからである。

さらにルイジアナ州は同じくまた別のフランス系移民がもたらしたケイジャン料理の地であることも忘れてはならない。実際はクレオール料理とケイジャン料理はまったく異なる出自の料理であるのだが、近年、これらは混同されるようになり同じ料理であるかのように認識されてしまっている場合が少なくない。よって本稿では、クレオール料理とはどのような料理で、なぜニューオーリンズで始まったのか。さらにクレオール料理とケイジャン料理の違いとはどのようなものなのかを併せて説明する。

ルイジアナの歴史

かつてのルイジアナは、1682年にルイ14世に献上されたフランスの植民地領であり、現在の範囲よりも数倍も広いミシシッピ流域全体をさす地域であった。フランスがこのような広大な領地をアメリカに持つことが出来たのは、フランス人探検家のロベール=カブリエ・ド・ラ・サール(René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle:1643-1687)が、ミシシッピ川を遡り、五大湖地域、メキシコ湾を探険してミシシッピ流域全体をフランス領であると宣言したからである。

ロベール=カブリエ・ド・ラ・サール

René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle

ラ・サールは探検によって発見した土地を「Louis」+「ana」から、「ルイに関するもの」を意味するラ・ルイジアーヌ(La Louisiane)と名付けた。これは当時のフランス王だったルイ14世にちなんだ名前である。こうしてフランス領ルイジアナはフランス植民地として、現在のモービル湾からカナダとの国境の北にまで、さらにカナダ南西部を含む広大な地域となった。17~18世紀のフランスは、現在のアメリカ合衆国15州にもまたがるルイジアナという広大な植民地を所有していたのである。

アメリカのフランス領

この時代のフランス領が現在のカナダの域にまで広がっていた理由は、フランスは南方だけでなく、北米東部のアカディア(Acadia)と呼ばれる地にも入植者を送り込んでいたからである。こうしたアカディア地方に入植したフランス人の直系の人々はアカディアン(Acadians)と呼ばれており、これが転じてやがてケイジャン(Cajun)と呼ばれるようになった。

1754年-1763年の七年間にも及んだイギリスとフランスの戦争(フレンチ=インディアン戦争)にフランスは敗れてしまう。これによって1755年から北部のアカディアに入植していたフランス人(ケイジャン)たちは北部から追放され、南部のニューオーリンズおよびミシシッピ川西側へ移住させられることになった。これがアメリカ南部にケイジャンが住み、現在この地でケイジャン料理が食べられるようになった理由である。しかしすべてのフランス人が北米東部から移動したという訳でなく、そのなかにはそのまま北米東部に居続けたフランス人もいた。現在でもカナダの都市、ケベックやモントリオールでフランス語が公用語として話されているのはこのような経緯があったからである。

■フランス領ルイジアナ

■その他のフランス領域

★ニューオーリンズ

当初フランスはアメリカ南部や西インドへの入植に積極的であった。特に西インドのイスパニョール島は重要な場所で、東側(現在のドミニカ共和国)をスペイン、西側(現在のハイチ)をフランスが植民地化し、フランス人たちがこの地でプランテーションを経営し、砂糖、綿花、タバコの貿易によって大きな利益を得ていた。当時のフランス領ハイチはサン=ドマングと呼ばれており、フランス人はサン=ドマングを経由して、ニューオーリンズにも拠点を築き、ここを起点にアメリカ南部に広大な土地を有していたのである。

しかしフレンチ=インディアン戦争に敗れてしまい、フランスは1762年になると北部に続き、南部のミシシッピ川の東側もイギリスに譲渡することになった。さらにスペインに対してもミシシッピ川の西側およびニューオーリンズを譲渡することになる。これ以降ニューオーリンズはスペインの支配下に置かれることになり、ここにスペイン系移民たちが流入したことから、フランスだけでなくスペインの雰囲気も色濃く残す都市となっていった。

1785年になるとニューオーリンズのスペイン植民地政府は、故郷を追われ難民となっていたアカディア人(ケイジャン)たちが、フランスから譲渡されたルイジアナ中南部にある湿地帯を含む地域に定住することを許可した。これによりアメリカ北部から多くのケイジャンたちが現在のルイジアナ州の中南部を目指しこの地に定住するようになったのである。

アメリア北東部のアカディアを追われたケイジャンたちは難民となり、船で一旦サン=ドマング(現在のハイチ)を経由して、それからニューオーリンズに行くという経路でルイジアナに入っていった。こうしたケイジャンの移動ルートから考えると、ニューオーリンズにケイジャンが一時は滞在したはずであり、それが少なからずニューオーリンズにもケイジャンの影響があったのではないかと考えられる。しかし大多数のケイジャンは都会ではなく南部の田舎に定住することを選び移っていった。こうした経緯ゆえにルイジアナ州中南部は現在でもケイジャンカントリーの中心であり、多くのフランス系ケイジャンの子孫たちがここで生活している。

アメリカのフランス領土消失

1800年に第三次サン・イルデフォンソ条約に基づいてスペインは、フランスにルイジアナを返還することになった。これによってルイジアナおよびニューオーリンズは再びフランスの統治下に置かれることになったのである。

その反面、西インドの植民地だったサン=ドマング(現在のハイチ)は黒人奴隷の反乱によってフランスによる統治はかなり不安定なものになっていた。1791年に始まったハイチ革命を契機にナポレオンは西インド、およびアメリカの植民地支配に対する関心を失っていった。そこで1803年にナポレオンは、大統領トーマス・ジェファーソン在任中のアメリカに対して破格の8000万フラン (1500万ドル) でルイジアナを売却することを決定したのである。さらに翌年の1804年にはサン=ドマングの黒人奴隷によるハイチ革命の成功によって独立し、フランスは西インドの植民地も失うことになった。

ニューオーリンズのクレオール

かつてフランスがニューオーリンズを統治していた名残から、ニューオーリンズの中心はフレンチ・クオーター(The French Quarter)と呼ばれるエリアになっている。しかし1788年の大火と1794年の火事によって市内の建物の80%が消失してしまい、フランス植民時代の多くの建物は残されていない。現在残っている建物の多くは、ニューオーリンズをスペインが統治していた時代に建て直されたもので、その建築様式はスペインの影響とデザインが色濃く残されている。よってフレンチ・クオーターの建物の特徴は、スペイン風の中庭があることやパステルカラーの漆喰で塗られた耐火性の高い壁で彩られていることである。

1791年に始まったハイチ革命によって、フランス系クレオールの人々が西インドからニューオーリンズへと逃れてくるようになった。1804年に黒人奴隷の革命が成功してハイチ共和国が誕生すると、もうハイチに住めなくなった大勢のクレオール(フランス人と奴隷の混血の人々)たちが本格的にニューオーリンズに移住してくることになる。このようなハイチから移り住んできたクレオールたちは、その後も資本家としてアメリカ南部でプランテーションを経営するなどして富裕層となった。

このようなクレオールたちは大規模農園を経営しており、そのためには黒人奴隷の労働力が必要だった。よって南部のクレオールたちは、黒人奴隷の売買することで安い労働力を確保し、農園経営を通して富を得続けたのである。こうしたクレオールたちはニューオーリンズの権力者であり、同時に経営者層、富裕層でもあった。1803年からニューオーリンズはアメリカによって統治されるようになるが、クレオールの人々は郊外に屋敷と農園を広げ、さらには都市のニューオーリンズにも拠点をもって優雅に生活していたのである。

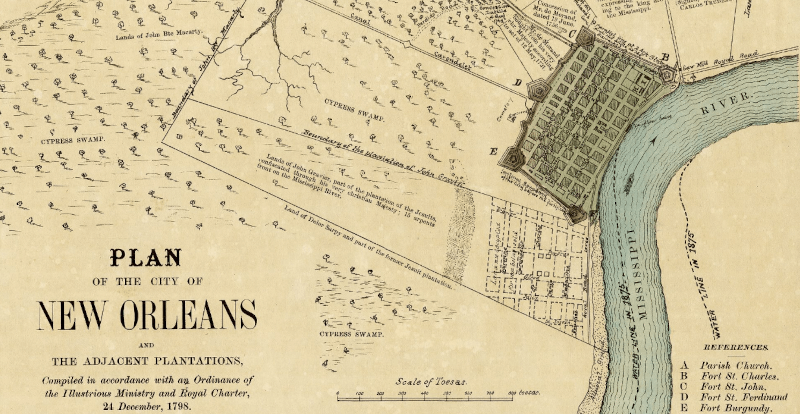

上図は1798年当時のニューオーリンズにあるフレンチ・クオーターが描かれた地図である。この地図によるとニューオーリンズがミシシッピ川沿いにある城壁に囲まれた防衛都市だったことが分かる。この地図は、ルイジアナ・デジタル・ライブラリーで公開されている「the Original Spanish Plan dated 1798 showing the City of New Orleans」で、拡大してフレンチ・クオーターの郊外を見ると、周りにはプランテーションや湿地帯が広がっていることが確認できる。

現在のフレンチクォ―ター

このフレンチ・クオーターという歴史的なエリアの内でクレオール料理は発展を遂げた。現代のフレンチ・クオーターにはバーボン・ストリート(Bourbon street)というバーやレストランが立ち並ぶ有名な繁華街があるが、この通りはブルボン家(Bourbon)に因んで名前が付けられた歴史ある通りである。ニューオーリンズには世界中から多くの観光客が訪問する観光都市でもあり、クレオール料理は現在でもこの界隈のレストランで提供され続けている。

クレオールの人々

初期のアメリカおよび西インドのフランス系入植者のほとんどは男性だったことから、現地の男女比率には大きな偏りが生じていた。こうした事情からサン=ドマング(ハイチ)ではフランス人男性が有色人種の女性との間に子供をもうけるようになり、その子供たちは有色自由人(gens de couleur libres)として育てられるようになった。こうした有色自由人は黒人奴隷とは異なる立場であるとしてクレオールの中に含まれることになった。そうした有色自由人たちはフランス(パリ)で高い教育を受けたり、財産を相続することが出来たりしたことから、クレオールの一員としてプランテーションを経営する富裕層に含まれるようになったのである。南北戦争まで南部の有色人種はすべて奴隷であったと思われる方があるかもしれないが、実際にはニューオーリンズの有色人種のクレオールたちは、かなり経済的に豊かな暮らしをしていたのである。

こうしてクレオールのなかで混血が進むと、アフリカ系の1/4とフランスおよびスペイン系の3/4の祖先を持つ、クワドルーン(quadroon)と呼ばれる有色自由人が増加することになった。当時の白人男性は有色人種との正式な結婚が許されていなかった。そこで白人男性たちはまずはクワドルーン女性を側室にして子供をもうけ、その後、社会的な地位を確立してから白人女性と正式に結婚していた。だからといってクワドルーン女性は単なる愛人というような立場だったという訳ではない。クワドルーン女性は子どもを産むと解放された自由人となり、その子どもたちはフランスなどで高い教育を受け、財産も相続するなどしっかりと扶養される立場だったのである。

こうした制度によって側室となった女性はプラセージュ(Plaçage)と呼ばれ、これはクレオール男性の間で良く取られた婚姻形態となった。しかしプラセージュの取り決めを維持することはかなりの財力が必要だったことから、クワドルーンを側室に出来るのは裕福な男性に限られていた。こうした白人クレオール男性の多くは、ニューオーリンズ郊外でプランテーションを経営し、そこに白人の妻と家族で住んでいたが、それとは別に娯楽と社交のためにニューオーリンズ市内に自分の家を所有し、そこにクワドルーンのプラセージュとその子供たちを住まわせるのが一般的だったとされている。

こうしたプラセージュのシステムを支えていたのが、クワドルーンボール(Quadroon Ball)というダンスフロアで、ここで白人クレオール男性はクワドルーン女性と出会い、気に入った女性をプラセージュ(側室)にしていた。このボールルームはニューオーリンズのフレンチ・クオーターの中心にあって、現在は「Bourbon Orleans Hotel」になっている。ここでクワドルーン女性たちは、裕福な白人クレオールの側室になるために凌ぎを削っていたのであり、そのためにクワドルーン女性の母親も娘を白人クレオールの側室にするために、例えはあまり良くないが現代のステージママのように積極的に売り込みを行っていたようである。何としてでも白人クレオールの側室になってしまえば、当時の有色クレオール女性の一生は安泰だったのである。

こうした背景からすると、クワドルーンボールとは恋愛を基にした華やかな消費の場所であり、音楽やダンスさらには飲み物や食事がそのような雰囲気づくりや恋愛に大きく寄与するものであったことは言うまでもない。記録によるとクワドルーンボールは、普通のボールルーム(ダンス会場)よりも高価な入場料(当時の$20)が設定されており、そこには裕福な白人クレオールが美しい混血美女との出会いを求めて集い、華やかな消費をするための贅沢な場所だったことが記録に残されている。

クレオール料理とはこうした人々の社交のなかで培われてきた料理であったことも忘れてはならない。よってクレオール料理は必然的に洗練されたものであることが求められ、料理の味も非常に繊細であった。さらにそれは料理以外の部分、つまりサーブなどにもエレガントさと行き届いた配慮が求められたはずであり、また空間のしつらえや調度品も豪華なものであった。これがクレオールの人々の生活の一部であり、まずはこうした階層の人々によってクレオール料理は支えられていたことを理解しなければ、クレオール料理の本質を理解することは出来ないのである。

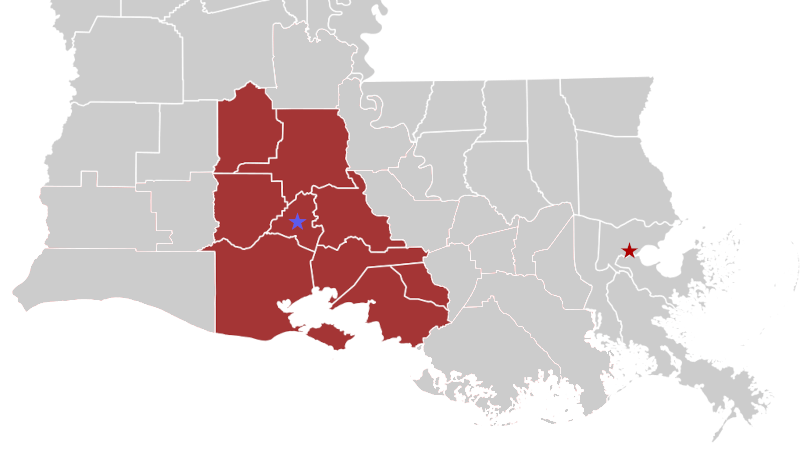

ルイジアナ州南部のケイジャン

クレオールに対して、北部に入植したケイジャンは同じフランス系移民ではあったが、田舎に住み湿地帯での漁業や大草原での牧畜で生計を立てて暮らしていた。つまりケイジャンとは、白人ではあるが彼ら自身が労働者・開拓者となって生活する人々だったのである。これがケイジャンとクレオールの大きな違いであり、こうした階層の違いは当然ながら料理にも反映されるものとなった。

下図の赤いエリアは現在のルイジアナ州南部、特にケイジャンの多く住むエリアの分布図である。ラファイエット(Lafayette)という都市を中心に多くのケイジャンがルイジアナ州の南部に住んでいることが分かる。

★ラファイエット

★ニューオーリンズ

こうしたケイジャンによって育まれてきた文化もまたルイジアナ州の特徴である。彼らは都市ではなく、南部の田舎に住み、そこで素朴な料理を食べ、労働者として生活してきた。またケイジャンの住んだ南部には河川や湖に注ぐ支流や入り江がたくさんあり、こうした場所は水の流れがゆったりしていて、潮の満ち引きによって水流が逆流する澱んだ湿地帯のようになっている。こうした場所はバイユーあるいはバイヨー(Bayou)と呼ばれている。ケイジャンはバイユーを生活圏の中に取り込み、こうした自然環境と共に生きてきた人々なのである。

したがってケイジャンの料理には必然的にバイヨーに住む生き物が食材として使われるようになった。エビや牡蠣などのシーフードはもちろんのこと、さらにはザリガニ(crayfish)やアメリカアリゲーター、カエル、ナマズといった土着の食材も食べられてきた。こうした食材をシンプルに調理するのがケイジャン料理であり、それは土着の田舎料理と言っても良いだろう。

アメリカ南部のバイヨー(Bayou):湿地帯

ニューオーリンズは主にクレオールが住む都市だったが、同時にケイジャンも少なからず影響を及ぼした可能性があることは、ケイジャンとクレオールがガンボ(Gumbo)やジャンバラヤ(Jambaraya)という料理を共有していることにも現れている。ケイジャンにとってもクレオールにとってもガンボやジャンバラヤはまず筆頭に挙げられる代表料理であり、ゆえにこれらはルイジアナを代表する料理ということになる。

こうしたガンボやジャンバラヤだが、ケイジャンとクレオールでほぼ同じ料理であるように見えて、実際はそれぞれ対するアプローチが異なっているのである。その詳細については後で詳しく説明することにするが、ここではまずケイジャンとクレオールはその由来や成り立ち、またそれを担う人々の階層が異なることから、それらの料理は根本的な部分でまったく違うものだということを知っておいて頂きたい。

ガンボ(GUMBO)

ルイジアナ州のクレオールとケイジャンを代表する料理は間違いなくガンボ(GUMBO)である。ガンボという料理名は、この料理にオクラがつかわれていたことに由来している。オクラ(okra)は英語であり、日本語でもそれに合わせてオクラと呼んでいるが、フランス語やイタリア語ではゴンボ(gombo)である。このゴンボという呼び名はアンゴラ語のキンゴンボ(ki ngombo) あるいは中央バントゥー語のキゴンボ(kigombo) に由来するとされている。もともとオクラはアフリカ由来の野菜であり、ガンボと言う料理名であることから考えても、この料理はアフリカの影響を大いに受けたものであると考えられる。

クレオールガンボ

ガンボはルイジアナ州の料理であるが、西アフリカから連れてこられた黒人奴隷、ヨーロッパから入植したフランス人やスペイン人、さらに昔からアメリカに住んでいたアメリカインディアンという具合に、様々な人種や国籍の食文化が混合して生まれた料理である。

聖なる三位一体(Holy trinity)

ガンボはそれぞれの作り手によって異なる独自のこだわりレシピがあるようだが、基本的には「聖なる三位一体:Holy trinity」と呼ばれるセロリ、ピーマン、玉ねぎの三種の野菜を使うところは必須であり共通している。ニューオーリンズはカトリックの都市であり、キリスト教カトリックでいうところの教理の「父、子、精霊」の三位一体を、この野菜にかけて用いているのは面白い。ちなみにフランス料理では味の土台をつくるためのこれらの香味野菜は「ミルポワ:Mirepoix」と呼ばれている。ミルポワとは、さいの目に切った香味野菜をバターで長時間炒めたフレーバーベースのことで、フランス料理の味のベースとなっている。ガンボでつかわれている「聖なる三位一体」はこのフランス料理のミルポワの影響を受けたものであると考えられている。しかし後でも取り上げるが、100年ほど前のいくつかの料理書のレシピを見ても聖なる三位一体はまったく使われていなかった。よってミルポワ由来とされるガンボの料理方法はそんなに古い歴史に基づいた調理方法ではないと言える。

聖なる三位一体に加えるニンニクを「教皇:The Pope」と言う。それはローマカトリック教会の教皇が公式行事の際に頭に被るマイター(Mitra)にニンニクの欠片の形が似ていることがその理由のようである。三位一体も教皇もカトリックならではの用語なので、ここにもカトリックの強いニューオーリンズならではの傾向が現れている。

ニューオーリンズで世界的に有名な行事は「マルディグラ:Mardi Gras」というカーニバル祝祭である。現在は祝祭日を祝うためのイベントになっているが、もともとはカトリックに基づいた宗教的な行事であって、四旬節の断食の前に、濃厚で脂肪の多い食べ物を食べるという習慣から始められたものだった。マルディグラの期間は、ニューオーリンズの街は紫・金・緑の三色のマルディグラ・カラー(紫は正義、金は権力、緑は運命)で街は染まり、この三色で彩られたキング・ケーキが食べられる。またガンボもこうした祝祭の時に良く食べられており、ニューオーリンズを象徴する料理となっている。

具材

ガンボの具材で入れられる食材は、鳥肉類、甲殻類、豚肉の燻製などである。鳥肉類には、鶏、アヒル、ウズラなどが用いられる。またシーフードガンボの場合にはザリガニ、カニ、エビなどの甲殻類がたくさん入る。つまり具材は肉にせよ甲殻類にせよ現地で豊富に調達される様々なものが入ることが特徴なのである。

また野菜だけで肉も魚も入らない、ガンボ・ザーブ(gumbo z'herbes)もある。これは四旬節、中でも特に聖金曜日の際に食されるガンボで、この期間は肉を絶たなければならないという宗教習慣に基づいている。こうした野菜だけのガンボがあることも、ニューオーリンズにおけるカトリックの影響の強さを感じさせられる要因である。

またガンボには、アンドゥイユ(Andouille)という燻製ソーセージが加えられるために薫香がある。アンドゥイユとは、無駄を出さないように豚肉の様々な部位(モツや腸)を混ぜた粗挽きの燻製ソーセージで、強いスモーク臭が特徴である。フランスではブルターニュ地方ゲムネ(Guémené)のものとノルマンディー地方ヴィール(Vire)産のものが、A.O.C(原産地呼称名)として認定された名産地として知られている。

しかしクレオール料理やケイジャン料理には、ルイジアナ州ラプラス(LaPlace)でつくられるアンドゥイユを用いる。ラプラスはアンドゥイユの名産地であり、かつてラプラス知事だったエドウィン・エドワーズが「世界の公式アンドゥイユの首都」と宣言したほどの生産地である。また1972年から毎年10月にアンドゥイユ・フェスティバルがラプラスでは開催されており、ルイジアナ料理にアンドゥイユは欠かせないものとなっている。

アンドゥイユ(Andouille)

ラプラスはニューオーリンズからミシシッピ川を西に遡った、ジャーマン・コースト(German Coast)と呼ばれる場所にある。ジャーマン・コーストという地名は、1721年からこの地域に入植したドイツ人開拓者に由来する。こうした入植ドイツ人たちは伝統的なソーセージや燻製肉の製造技術をアメリカに持ってきた移民たちであった。こうした入植ドイツ人たちはフランス語を話し、彼らのつくるソーセージも地元の顧客(フランス人)に向けてアレンジして販売するようになった。これがジャーマン・コーストでアンドゥイユが盛んにつくられるようになった理由である。よってラプラスでつくられているアンドゥイユは、名前こそフランス語であるが、実際は昔からドイツ人がつくってきたドイツ由来のソーセージだということになる。

タッソハム(Tasso ham)

アンドゥイユの他にもガンボにはタッソハム(Tasso ham)が使われる。タッソハムの原料は豚の肩肉で、これを約3インチほどのさくにスライスして保存のための加工を施している。大腿筋のことをハムストリングス(Hamstrings)というように、本来であればハムと称するものであれば腿肉が使われるべきである。そういう意味では豚肩肉が使われているタッソハムはハムであるとは言えない。しかし独特の加工を行いハムのように仕上げることでタッソハムと呼ばれ、クレオール料理やケイジャン料理には欠かせない加工肉となっている。

つくり方は、まず豚肩肉をスライスにしてから塩漬けにする。その後、カイエンヌペッパーやニンニクといったスパイスを全体にまぶす。これを完全に内部まで熱が十分に通るまで燻製して完成となる。ガンボにはアンドゥイユやタッソハムといった燻製加工肉が入ることで燻製香が付くことになるが、こうした加工肉もガンボに特有の風味を与えることに一役買っている。

ルー(Roux)

ガンボは「とろみ」があることも大きな特徴である。よってそうしたとろみを出すためにガンボにはルー(Roux)が加えられている。クレオール料理は、本国のフランス料理の料理原理(ストック、ソース、ルー)を応用した構成になっているが、そのための食材は地元産で代用されている。それに伴いクレオール料理のルーは本国フランスのものとは異なる特徴をもつようになった。

フランスや他のヨーロッパの伝統的料理は、料理に豊かな風味と香りを与えるために肉と香味野菜から取られる出汁、つまりブイヨン(仏: Bouillon)を用いる。ブイヨンは英語でブロス(Broth)あるいはスープストック(soup stock)と言い、イタリア語ではブロード(Brodo)と呼ばれている。ブイヨンがソースやスープや煮込み料理に欠かすことが出来ない味の基盤であることは、この言葉が「foundation」を語源としていることからも明らかで、通常、このブイヨンにルーや調味料を加えることでソースはつくられている。

さてクレオール料理の特徴はそのルーの調理方法にある。クレオール料理のルーは、バターを鍋で熱して溶かし、それに同量の小麦粉を加え、とろみと香ばしさが出るまで加熱しながらかき混ぜてつくられる。よってクレオール料理のルーは、バターを用い、焦げないように浅く炒めることからブロンド色をしているのが特徴である。

クレオールガンボ

これに対してケイジャン料理のルーは、ラードあるいは食用油に同量の小麦粉を加えてつくられている。なぜクレオール料理のようにバターを使わないのかと言うと、ケイジャン料理は油と小麦を中火でゆっくりと長い時間をかけて煮てダークブラウンの濃い色のルーにするためである。深く炒めるとバターは焦げてしまうことになり、これを避けるためにラードか食用油が選ばれている。しかもこうすることでより濃くこってりとした味わいのルーとなるため、ケイジャン料理はこうしたダークブラウンのルーを他の料理のベースとしても良く用いる。これがクレオール料理とケイジャン料理のガンボの大きな違いである。

ケイジャンガンボ

こうしたルーの違いによってクレオール料理のガンボは明るいブロンド色の仕上がりとなるが、ケイジャン料理のガンボは深いダークブラウンの色合いになる。よってクレオール料理のガンボと、ケイジャン料理のガンボを見分ける簡単な方法は色の違いである。しかし根本的にこの色の違いの理由というものが、バターを使っているか、あるいは食用油を使っているかにあるので、むしろ使っている油の方を主要なそれぞれの違いとして認識しておくべきだろう。

オクラ(Okura)

ルーによってガンボにはとろみがあるが、それに加えてクレオール料理のガンボではオクラを加えることでとろみを付ける。オクラはかなり粘性のある野菜なので、これを加えることでガンボにとろみをもたせることが出来る。こうしたとろみがあることもガンボを他の料理にはない個性的なものにしているようにも思える。

オクラ(Okura)

先にも述べたようにガンボとはオクラを意味する言葉であり、そのオクラはアフリカを原産とする野菜である。実際にアフリカにはオクラを使った料理が多くあって良く食べられている。そのことを個人的な経験から説明してみることにしたい。

かつてわたしがイギリスに住んでいた時に、ナイジェリア人の友人のジェフ・ウカチュク(Jeff Ukachukwu)に招かれて料理をご馳走になったことがあるが、その時に出された料理がエバ(Eba)とオクラスープという料理だった。エバとは乾燥したキャッサバ粉を発酵させ、これにお湯を加えて餅状にしたものである。調べてみるとナイジェリア南部のイボ人はこれにパーム油を混ぜた黄色いエバを食べるようで、彼が出してくれたエバにはパーム油が入っていた。Facebookで彼の出身地を確認するとアバ(Aba)とあり、アバは特にイボ人が住んでいるエリアなので地元で食べていたパーム油入りのエバを出してきたのだろう(今頃分かったがウカチュクはイボ人だったのである)。しかし日本人にとって食用にパーム油を使うのはあまり一般的でない。パーム油といえば日本では洗剤に使われているので、パーム油の味というか風味がどうしても洗剤を思い出させるために最初は味に違和感があった。

エバは大きな球状にまとめて出され、これを各自が指で少量つまんで握りながら食べやすい形にまとめて、これをオクラスープ等に付けて食べる。このようなナイジェリア料理を現地で食べた日本人の体験談をネットで見てみると、餅のようなナイジェリアの食べ物は総称してスワロと呼ばれていると書かれている。これはどうも英語の「Swallow」、つまり喉越し良く飲み込めるものという意味であるらしい。わたしも最初、出されたエバを口のなかで噛んで食べていたのだが、「そうじゃなくてスワロ(Swallow)するんだ」と同じようなことを言われたのを今でも思い出す。エバは噛まずに喉越し良くスポンと飲み込まなければならないのである。最初は塊を噛まずになかなかスポンと飲み込めなかったが、コツをつかむと簡単に飲み込めるようになった。しかも粘りのあるオクラスープに浸してエバを飲み込むので、喉越しは抜群である。飲み込んでいると、この食べ方では料理の味が全く分からないじゃないか?とふと思ったが、パーム油の風味を苦手に感じていたわたしには渡りに船だったと記憶している。

ナイジェリア料理:オクラスープとエバ

だがよく考えてみると、日本人も蕎麦通は噛まずにぐいぐいと飲み込んで、喉を通過するところで蕎麦の風味や香りを味わっているではないか。しかも蕎麦にも粘性がある。こうした蕎麦の食べ方と、ナイジェリア料理のスワロを喉で味わうということには何か共通するところがあるのかもしれない。

恥ずかしながら、実はこの時までわたしはオクラを日本の野菜だと思い込んでいた。オクラを小倉のような日本的響きに重ねていて、これを勝手に日本野菜だとすっかり信じ込んでいたのである。オクラがアフリカの野菜だということは、この時のナイジェリア人のウカチュクの料理体験と共に教えられて始めて知ったのである。今思えばこれは非常に貴重な体験であり、忘れられない記憶である。

さて現代のトーゴ、ベナン、およびナイジェリア西部の海岸地帯は「奴隷海岸:Slave Coast」と呼ばれ、ここから出発した多くの黒人奴隷たちがアメリカに連れてこられた。よってここからアメリカや西インドに渡ったアフリカ人奴隷たちが、オクラを料理に使って食べるようになったと考えても何らおかしくない。実際にわたしもナイジェリア人の料理を体験して理解したように、アフリカ西部ではオクラが本当に良く食べられているのである。こうしたオクラ料理が原型としてアフリカにあり、やがてオクラは黒人奴隷を通してアメリカ南部料理の定番食材になったのだろう。もともとガンボとはオクラの意味であるが、これが逆転していつの間にか料理名そのものになってしまったようである。こうした点から考えると、実はオクラのガンボに占める存在は非常に大きいものであることが理解できる。

フィレ・パウダー(Filé powder)

フィレパウダーとは、サッサフラス(sassafras)の葉や茎を乾燥させて挽いたもので、ガンボに濃度を付けるために使われる。このサッサフラスの葉を最初に用い始めたのはアメリカ南部に住んでいたネイティブアメリカンのチョクトー族である。これを後から入植してきたケイジャンたちが学び同じく料理に使うようになった。

Filé powder

ガンボという名前は諸説あって、最初にオクラ(Gumbo)由来であるという説を紹介したが、他にもチョクトー族の言葉でフィレを意味する「kombo」に由来しているという説がある。こうした見方をしている学者はガンボそのものもネイティブアメリカンに由来する料理だと考えている。

そもそもガンボの由来には、アフリカ、フランス、ネイティブアメリカンの3つの説が存在している。アフリカ説はオクラが使われていることを理由としており、フランス説はルーが使われブイヤベースのような料理が下地にあること、そしてネイティブアメリカン説はフィレ・パウダーを用いていることを根拠としているのである。確かにガンボという料理の構成要素を見ると、どの由来の要素も入っており、しかも混然一体となっている。つまりこれらが上手くミックスされてひとつの料理になっている、それがガンボなのである。

しかしガンボはやはりアフリカから持ち込まれたオクラやその調理方法に由来すると考えるべきである。黒人奴隷がオクラや調理方法を持ち込み、新大陸に入植したフランス人の食文化と融合したことがガンボの始まりでなのである。ガンボの由来を考える際には、まずはここを見誤らないことが大事である。

よってフランスのブイヤベースに由来するという見方は誤りである。なぜならブイヤベースは、まず濃厚なスープを作り、そこに骨付きの魚や貝を少しずつ加えていくシーフード料理だからである。ブイヤベースはガンボと違い、数種類の魚を煮込むことでスープに複雑さと旨味を加える料理であり、これに肉が加えられることは絶対にない。これに対してガンボはその始まりは野菜(オクラ)を主とした料理であることが19世紀の料理書(メアリー・ランドルフの料理本)から確認できる。やがてこれに鶏肉やソーセージが加えられるようになり、牡蠣やエビなどの貝類が使われるようになったのはもっと後の時代になってからである。こうしたガンボという料理が成立したプロセスをきちんと理解すると、ブイヤベースに由来するという説は全くの誤りであるということが分かるだろう。

さらにガンボがネイティブアメリカンに由来するという説も誤りである。そのことは18世紀から19世紀にかけて、オクラを使った料理は「gombo」または「gumbo」と何度も呼ばれているが、これに対してガンボがフィレを意味する「kombo」と呼ばれた例はひとつも存在していないことからも明らかである。この事はやはりガンボという料理がオクラ(gumbo)由来のものであって、フィレパウダーに由来するものではないということを意味している。

そもそもフィレパウダーは、南部に入植したケイジャンたちが、チョクトー族から学んで使い始めたものである。昔からチョクトー族はフィレパウダーをスープなどに入れて食べていたようで、ここからガンボのような料理にもフィレパウダーは入れられるようになったと考えられている。だがケイジャンたちがルイジアナ南部に入植したのは、クレオールや、黒人奴隷よりも後の時代になってからである。ここからしてもフィレパウダーをもってしてガンボの由来をネイティブアメリカンに求めることは誤りであると言えるだろう。

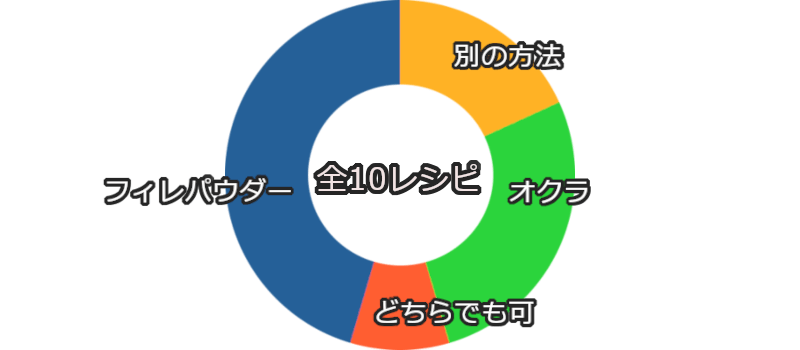

こうした経緯が表すように、とろみのつけかたはクレオール料理とケイジャン料理では異なっている。つまりクレオール料理では主にオクラを用いてとろみを付けるのであるが、ケイジャン料理の場合はオクラを用いずにフィレパウダーを加えることでとろみを付けるのである。しかしクレオール料理だからフィレパウダーは用いない、あるいはケイジャン料理だからオクラは絶対に用いないという訳ではなく、あくまでも全体的な傾向として、とろみの付け方が双方の料理で基本的に異なっているという感じで捉えておくぐらいで良さそうである。

フィレパウダーを入れるタイミングであるが、これは鍋を火からおろして提供する直前に入れることになっている。つまりこのフィレパウダーを入れてからガンボを煮込むようなことはしない。これはフィレパウダーの効果があくまでもとろみを付けることであって、加熱し過ぎることでとろみを強すぎないようにするためだろう。またテーブルにフィレパウダーが置いてあり食べる前にこれを混ぜて食べられることもある。いずれにしてもガンボには適度なとろみがあることが絶対に必要なのである。

トマト

クレオール料理のガンボにはトマトが入るが、ケイジャン料理のガンボにはトマトは入らない。ここが双方のガンボのつくりかたの大きな違いである。なぜクレオール料理の方にはトマトが使われているのかと言うと、ニューオーリンズに入ったクレオールの人々は、西インドを経由してルイジアナに入ったフランス系白人と混血有色人種、それに加えて黒人奴隷たちであり、彼らが積極的にトマトを料理に用いていたからである。

それに対してアメリカ大陸北部(カナダ)に最初に入ったケイジャンたちは、トマトになじみがなく料理にトマトを使うことは無かった。さらに西のニューオーリンズを中心とした地域には黒人が多かったが、ケイジャンたちが入った東南部には黒人は少なかったのである。これはクレオールがプランテーションを経営し、黒人奴隷の労働によって作物を生産していたのに対して、ケイジャンは奴隷ではなく自身が労働者となって農業に従事していたことが理由である。ここから考えると、黒人の比率がトマトを料理で用いることに比例していることが理解できる。

そもそも昔はトマトには毒があると考えられており、17世紀になるまでヨーロッパではあまり食べられる野菜ではなかった。しかし西インドに入植したフランス人が、この地域の住民、さらにはアフリカから来た奴隷たちの食文化に触れることで料理に頻繁に用るようになった。さらにハイチ革命によってクレオールたちが西インドからニューオーリンズに移動したことで、トマトを料理に用いる食文化がルイジアナ(ニューオーリンズ)に伝えられることになったのである。

ミシシッピ大学を母体とするSouthern Foodways Allianceという組織の記事「A short story of gumbo」には、個人の経験であるとしながらも「バイユー・ラフォーシュの東側では、西側よりもトマトを含むガンボがよく見られる。オクラのガンボにトマトを入れるのは賛成だが、オクラの入っていないガンボにトマトを入れるのは反対である」と述べている。

これは個人の見解ではあるが、ガンボに良く見られる傾向を示唆するものとなっているように思える。つまりこの記事からするとバイユー・ラフォーシュの東側(ニューオーリンズを含む地域)ではトマトがガンボに入っており、しかもオクラとトマトは一緒にガンボに入っているということになる。これは言い換えるとクレオール料理とケイジャン料理のガンボの違いでもある。先にとろみ付のためにクレオール料理では主にオクラが用いられることは述べたが、さらにこれにトマトが加えられているのがクレオール料理のスタイルなのである。

1824年に出版されたメアリー・ランドルフの『The Virginia Housewife』には、西インド料理として「オクラのガンボ」、さらにその直前に「オクラとトマトの煮込み」のレシピが記載されている。ここからしてもガンボの初期の形態は、オクラを中心としたものでトマトが加えられていたことが理解できるのではないだろうか。そしてそれが西インドの料理に由来するものであるという事からも、ガンボはアフリカ黒人の影響を受けたクレオール料理だったということが明らかになってくるのである。

クレオールとケイジャン

ここまででガンボという料理がどのような料理であるのかを考察してきたが、ガンボはクレオール料理とケイジャン料理を代表する一皿であることを理解いただけたと思う。さらに同じガンボであっても作り方や素材が多少異なっていることも重要なポイントである。

こうした違いの根底には、クレオールとケイジャンの人々がどのような経路を経てルイジアナに到達したかということが関係しており、同じ料理名であっても、そこには見過ごすことの出来ない大きなギャップがあるということを喚起しておきたい。以下、その違いを表にまとめておく。

ルーの油 |

とろみ |

トマト |

|

|---|---|---|---|

クレオールガンボ ケイジャンガンボ |

バター ラード,調理油 |

オクラ フィレパウダー |

有 無 |

同じガンボであるが、その根底にある歴史もアプローチの仕方もクレオールとケイジャンでは異なっている。一見すると些細な違いかもしれないが、その由来から紐解くと、これは重要な違いであると見なすべきだろう。しかし1980年代にケイジャン料理がテクス・メクス料理などと共にアメリカ南部の料理として流行すると、クレオール料理のレストランがケイジャン料理のレストランに看板を付け替えた為にその混濁がより進んでしまったように思える。これが良いことか悪いことかは一概に言いかねるが、そもそもガンボと言う料理が、様々な食文化を貪欲に吸収・混濁して食べられてきた料理であることを考えると、これからもガンボという料理が様々なスタイルに変化することを否定することは出来ないのかもしれない。

ネットフリックスの番組の「アグリー・デリシャス:Ugly Delicious」シーズン1の第4話では、アメリカ南部で良く用いられる食材のクレイフィッシュ(ザリガニ)を軸に話を展開させている。アメリカ南部のテキサス州ヒューストンではベトナム系のレストランが人気であり、クレイフィッシュをつかった「ベトナム風ケイジャン料理」が流行していることが取り上げられている。これに対してニューオーリンズではクレイフィッシュは茹でる調理法しかしないという保守的なスタイルが守られていることが語られていた。ヒューストンでベトナムフュージョンが流行している原因は、1970年代にベトナム難民になった人々が移民となってアメリカに移り住み、この地域でベトナム人が漁師になったりレストランを経営し始めたりするようになったからである。移民と食は深いところで関係しているのである。

実はアグリー・デリシャスという番組は、人種のアイデンティティに料理が関係していること、他の人種が食べているものを他の人種が差別的に見ていることや、移民という存在がどのように料理に関係しているかを明らかにしている秀逸な内容の番組である。プレゼンテーターであるデイビット・チャン自身も韓国系アメリカ人であり、この番組の根底に流れている、食と人種と移民そして料理がどのようにそれに伴い変化しているのかに対する視点は非常に興味深いテーマである。

ガンボという料理は、過去に正にそれと同様の変遷をたどってきた料理であり、何か特定の要素をもって、それをガンボの正統とすることや、かたくなにレシピを守り、それを守らないものを邪道として排除するような行為は、ガンボの成立してきたそもそものプロセスから考えるとナンセンスであるようにも思える。なぜならそもそも邪道とも言うべきあらゆる料理文化がマッシュアップして生まれた料理がガンボだからである。そういう観点からしても今後のガンボがどのようになってゆくのかは、わたしにとって非常に興味深いところである。

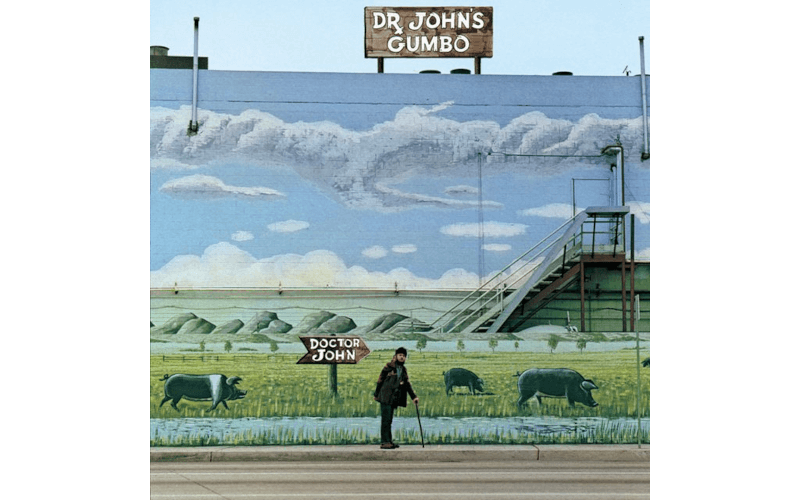

ガンボと音楽

クレオール料理の中心地のニューオーリンズは、ジャズ発祥の地でもある。ニューオーリンズの人々はガンボという料理をどこか自分たちのアイデンティティに投影させてみるようなところがあり、それは音楽にも現れているように感じる。ここからはそのようなガンボとニューオーリンズ音楽との関係を語ってみることにしたい。

Dr.John / Gumbo

最初に取り上げるのはニューオーリンズ出身のドクター・ジョンのアルバムその名もズバリ「ガンボ」である。

Dr.John / Gumbo

ドクター・ジョン(1941-2019)は、1972年に5枚目のアルバム「ガンボ」をリリースした。このアルバムでドクター・ジョンは、プロフェッサー・ロングヘア、ヒューイ・"ピアノ"・スミスといったニューオーリンズのミュージシャンたちの音楽をカバーしている。カバー曲のアルバムではあるがドクター・ジョンならではの魅力の溢れた作品となっており、数ある作品のなかでも高い評価を受けた代表作のひとつとなっている。

特に一曲目の「Iko Iko」はわたしも良く聞く曲で、実際にクレオール料理に関するこの記事を書いている最中に何度も何度も繰り返し聴いている。その歌詞には次のようなフレーズがある。

Iko iko un day

Jockomo feeno ah na nay

Jockomo feena nay

この歌詞は英語ではなくクレオール語でもない不思議な言語である。この歌詞の意味は良く分かっていないのだが、ニューオーリンズで行われるマルディグラの際に、マルディグラ・インディアン達がパレードで飛ばす野次や愚弄の掛け声であるとされている。マルディグラ・インディアンの多くはニューオーリンズの黒人たちで、マルディグラの時にネイティブ・アメリカンの儀礼的な衣服に影響を受けたコスチュームで着飾りパレードを行ってきた。やがてこうしたマルディグラ・インディアンの歌うメロディやリズムは、ニューオーリンズのミュージシャンたちに多大な影響を与え、結果的に「Iko Iko」などの多くの曲を生むことになったのである。

ドクター・ジョンと言えば、奇抜な衣装や、ビーズなどをじゃらじゃらと巻いた独特のいで立ちも特徴である。こうしたファッションはニューオーリンズ特有のもので、マルディグラの祝祭衣装に由来するものである。「Goin' Back To New Orleans」というアルバムのジャケットではドクター・ジョンがマルディグラ・インディアンの衣装を纏って写真に写っているのもそのためである。このようにニューオーリンズと言えば、まず筆頭に名前が挙がるぐらいドクター・ジョンは有名で地元で活躍したミュージシャンだったのである。

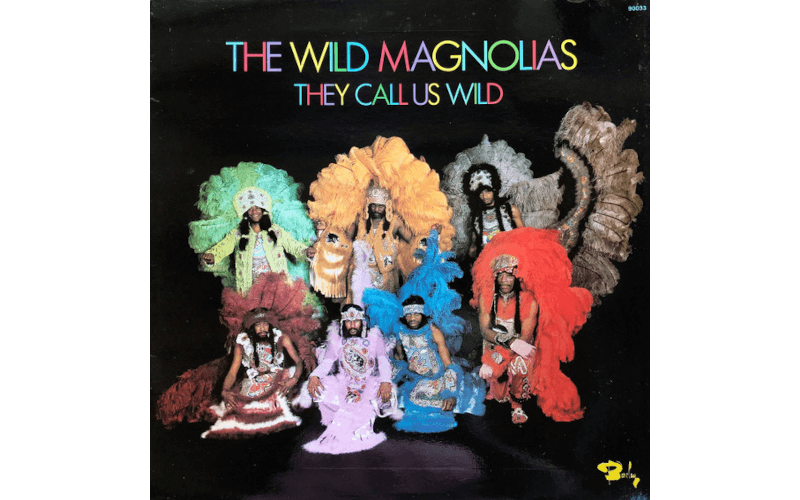

The Wild Magnolias / They Call Us Wild

さてマルディグラ・インディアンと言えば、ザ・ワイルド・マグノリアスである。

The Wild Magnolias / They Call Us Wild

マルディグラ・インディアンとは、マルディグラの祭りの際にインディアンの派手な衣装でパレードを行う黒人たちのことである。こうした黒人の団体は部族を表す「トライブ」と呼ばれ、歌いダンスしながら町中をパレードする。もともとトライブはギャングを母体としており、マルディグラの日に対立するトライブとの決着を暴力でつけようとして争っていた。しかし時代が下がるとこうした対立は暴力ではなく、マルディグラの衣装や歌やダンスがいかに相手よりも優れているかで競い始めるようになる。そうした様子を曲にしたのがジェイムズ・"シュガー・ボーイ"・クロフォードの「ジョコモ (Jock O Mo)」という曲であり、それが「Iko Iko」としてドクター・ジョンによってカバーされたのである。先の不思議な言語の掛け声もこうした背景に由来している。

ザ・ワイルド・マグノリアスというバンドは、もともとマルディグラ・インディアンのトライブ(部族)として、マルディグラでパレードをしているグループである。彼らは6枚のアルバムをリリースしており上記のジャケットはセカンドアルバムに当たる。ジャケット写真のようにマルディグラ・インディアンたちはこうした派手な衣装を身に付け、マルディグラでパレードを行う。ザ・ワイルド・マグノリアスは代表的なニューオーリンズ・ファンクのバンドであり、その原点はネイティブ・アメリカンのチャント(祈り)と、アフリカ人が打楽器で叩き出すアフロ・ビートである。こうした音楽の融合によって彼らは自身の音楽を生み出している。こうした音楽がニューオーリンズのマルディグラで生まれたのは、ガンボのような多様性が混在する土壌がニューオーリンズにあったことが理由なのだろう。

The Meters / Rejuvenation

ニューオーリンズということになると、ミーターズは絶対に外せないバンドである。

The Meters / Look-Ka Py Py

ミーターズはドクター・ジョンのアルバム「In The Right Place」および「Desitively Bonnaroo」にも参加していることからも、高い演奏能力を有していることは折り紙付きである。何といっても彼らの音楽の真骨頂は、セカンドライン・リズムやシンコペーションを多用したリズムから生まれる独特のグルーヴ感である。このニューオーリンズで生まれたリズム(セカンドライン)については、後でその詳細を説明したいと思う。こうした根底にあるリズム感からしても、彼らがニューオーリンズ色の濃いバンドであることは確かなのである。

さてそのミーターズはその人脈も含めて圧倒的にザ・ニューオーリンズなバンドである。なぜなら彼らはアラン・トゥーサンのプロデュースする数々のニューオーリンズ・ミュージシャンのバックバンドを務めていたからである。ドクター・ジョンのアルバム「In The Right Place」は正にそのようなアルバムで、このアルバム・プロデューサーはアラン・トゥーサン、さらにそのバックはミーターズという最強力な布陣であった。また彼らはその高度な演奏能力から、次に取り上げるプロフェッサー・ロングヘアのバックバンドも務めている。

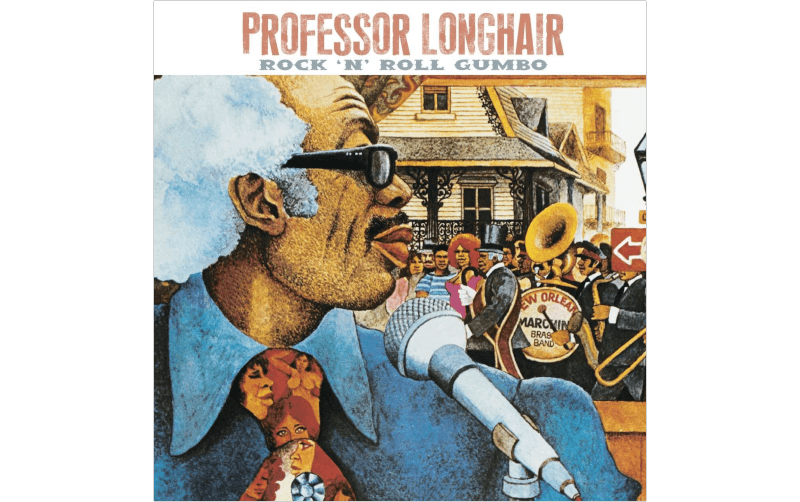

Professor Longhair / Rock'N'Roll Gumbo

プロフェッサー・ロングヘア(1918-1980)は、ニューオーリンズを代表するピアニストである。本名はヘンリー・ローランド・バードであるが、プロフェッサー・ロングヘアという名前で活躍した。ここでは彼の死の翌年にリリースされたアルバム「Rock'N'Roll Gumbo」を取り上げておく。

Professor Longhair / Rock'N'Roll Gumbo

このアルバムもまたニューオーリンズ的なサウンドに溢れている。しかもアルバムタイトルが「ロックンロール・ガンボ」である。こうしたタイトルからもニューオーリンズの気質にガンボが深く関係しているのを感じ取ることが出来る。とにかくニューオーリンズのミュージシャンたちはガンボが好きで、彼らのなかにはガンボがスピリッツとしてあるのを感じる。それは料理のガンボがそうであるように、あらゆるスタイルを自由に取り込んで何でも自家薬籠のものとする多様性と懐の深さに通じているからなのだろう。

プロフェッサー・ロングヘアの名曲「Mardi Gras in New Orleans」は、今でもニューオーリンズの祭典のマルディグラのテーマ曲であり、その祝祭的なサウンドは多くの人々から愛され続けている。また先のドクター・ジョンもアルバム「ガンボ」の中で、プロフェッサー・ロングヘアの持ち曲「Big Chief」や代表曲の「Tipitina」をカバーすることでリスペクトを示している。

プロフェッサー・ロングヘアの最高傑作として名高いアルバムは1980年にリリースされた「クレイフィッシュ・フェスタ:Crawfish Fiesta」である。クレイフィッシュはクレオール料理で良く使われる食材で、名前にフィッシュと付いてはいるが実際には淡水に生息するザリガニである。アルバムのジャケットにはザリガニが演奏し踊っている様子が描かれているが、このザリガニもまたニューオーリンズ料理には欠かせない食べ物で、ジャガイモとトウモロコシを一緒に茹でて食べる料理が有名である。さてこのプロフェッサー・ロングヘアの名作アルバムには、なぜかドクター・ジョンがギターで参加している。(プロフェッサー・ロングヘアがピアノなので、ピアノで参加できないのは当然といえば当然だろう...)

Professor Longhair / Live On The Queen Mary

1975年にポール・マッカートニーは、妻でカメラマンのリンダと共に、カリフォルニアロングビーチに係留されたクイーンメアリー号で船上パーティーを開催した。ここにポールが敬愛するプロフェッサー・ロングヘアを招待した時のライブ演奏が「Live On The Queen Mary」である。ちなみにこのアルバムのジャケット写真を撮ったのはリンダ・マッカートニーである。さらにこの時にバックバンドを務めたのはミーターズだった。この時のミーターズのライブの方は「Uptown Rulers: Live on Queen Mary」というアルバムになっている。何ともニューオーリンズ色の濃いライブパーティーではないか。

Professor Longhair / Live On The Queen Mary

クイーンメアリー号のパーティーには、ジョージ・ハリソン、ボブ・ディラン、ミック・ジャガーなども招待されており、これを機にミック・ジャガーはミーターズとの交流を深め、ミーターズがローリングストーンズのツアーの前座を務めることになった。イギリスのロックミュージシャンたちはアメリカ南部のブルースやR&Bの影響を多大に受け非常にリスペクトしていたのだが、それはニューオーリンズのミュージシャンたちに対しても例外ではない。ちなみにストーンズのアメリカン・ルーツ・ミュージック探求の集大成とされている大傑作アルバム「Exile On Main Street」には、ドクター・ジョンがバッキング・ヴォーカルとピアノで参加している。

このようにアメリカ南部(ニューオーリンズを含む)の音楽が、イギリスのロックに与えた影響は大きく、ストーンズやビートルズはもちろん、その後のエリック・クラプトン(Cream)やレッド・ツェッペリンもまたしかりであった。この辺の関係は後で詳しく述べることにする。

ニューオーリンズ・ジャズ

「ガンボと音楽」という事でニューオーリンズのミュージシャンを取り上げて語ってきたが、その根源にあるニューオーリンズ・ジャズについても語っておかなければ不十分だろう。ニューオーリンズはジャズ発祥の地であり、その起源についてはかなり興味深いものがある。

ニューオーリンズでジャズが生まれた起源は諸説あって定説はないのだが、そのひとつに、南北戦争後に、軍楽隊の楽器が安く払い下げられ、トランペット、サックス、ピアノ、ドラムといった楽器が入手しやすくなった為、黒人たちがこれらの楽器を使ってマーチングバンドを組んで街頭演奏を行うようになったという起源説がある。

さらにストーリーヴィル (Storyville) と呼ばれるエリアでジャズが始まったという説もある。なぜならこのエリアには娼館が立ち並んでいて、娼館のサロンで客のためにラグタイムなどのジャズ曲がピアノで演奏されていたからである。そもそもジャズという名前が付けられたもの、卑猥なjass(ジャス)からきたという説や、性行為などの性的意味でアメリカ南部の黒人が使っていた言葉から付けられたという説がある。こうした語源的な意味から推測するとストーリーヴィルをジャズの発祥の地であると考えることも出来そうに思える。

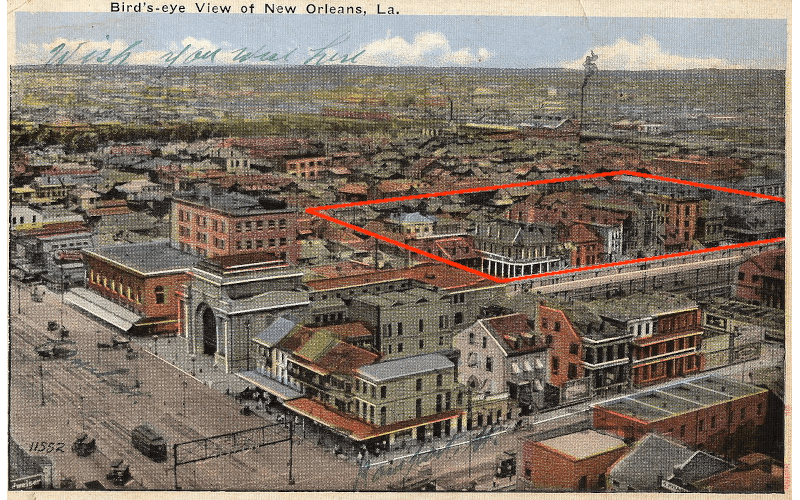

ストーリーヴィルの中心的な娼館は ベイジン・ストリート(Baisin St)に面していた。これは駅のすぐ真横だったので駅から娼館が良く見えるようになっていて観光客が立ち寄る場所でもあったようだ。上図の赤枠で囲んだ辺りがストーリーヴィル中心部で娼館が特に集中していた場所である。図を見るとプラットフォーム沿いに ベイジン・ストリートを挟んで娼館が立ち並んでいるのが分かる。

ストーリーヴィル

ニューリンズ市政府は、1897年から1917年までストーリーヴィルを合法的な赤線地帯として認めていた。当時の記録を見ると44軒の娼館が営業していたことが確認出来たので、娼館の場所の地図を作成しておいた。関心ある方は「Storyville Map」、および以下の図から娼館の場所を確認してみて頂きたい。

■ かつての娼館があった場所

■ 娼館だった建物が残る場所

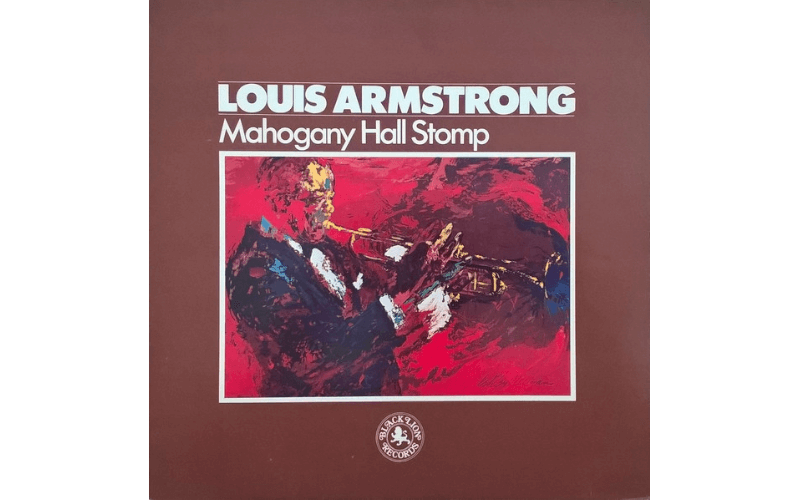

ストーリーヴィルには安い娼館もあれば高級な娼館もあった。なかでも特にルル・ホワイト(Lulu White)が経営していた「Mahogany Hall」は高級な有名店だった。(地図にピンを打ってあるのがその場所である)その隣にあった「Lulu White」もルル・ホワイトの経営する店で、彼女は2軒の娼館を経営し、自らを「ダイヤモンドクイーン」を自称して沢山の宝石を身に付けていた。このように彼女は自分の富とコネクションをあからさまに誇示するアクの強い人物だったようである。ルル・ホワイトは殺人容疑、酒販売、売春で何度も逮捕されたことがあり、ストーリーヴィルで最も悪名高くかつ経済的には成功したしたたかなマダムだった。

「Mahogany Hall」は大理石造りの4階建ての高級店で、5つのパーラー(応接室)、15室のベッドルーム、バスルームとクローゼットがあり、全ての部屋には温水が完備されていたという。またパーラーの壁と天井はすべて鏡張りで、そこではピアニストがジャズを演奏し、シャンパンを飲む客のために女性が「ネイキッド・ダンス」を披露していたそうである。

高級娼館の立ち並ぶかつてのベイジン・ストリート

手前の階段のある建物が「Mahogany Hall」

こうした場所でジャズが演奏され発展していったという起源説は大変に興味深い。ストーリーヴィルの界隈にはニューオーリンズ出身で、当時はまだ若きサッチモことルイ・アームストロング(1901年-1971年)も良く出入りしていたようで、ブルースを吹いて非常にモテたと自伝に書いている。また作曲家でクレオールのジェリーロール・モートン(Jelly Roll Morton)、さらには作曲家、ピアニスト、歌手だったスペンサー・ウィリアムズ(Spencer Williams) もストーリーヴィルに深く関係した人物である。

スペンサー・ウィリアムズは、ルル・ホワイトの甥にあたることから、一時期は娼館の Mahogany Hall に住んでいたことがあった。スペンサー・ウィリアムズは「Basin Street Blues」や「Mahogany Hall Stomp」を作曲しているが、それは実際の体験に基づいてのことだったのである。

ルイ・アームストロング / ベイジン・ストリート・ブルース

これらの曲はルイ・アームストロングを始めとしたミュージシャンたちが演奏し、初期の録音も残されているので当時のストーリーヴィルの雰囲気を今に伝える貴重な音源となっている。

Louis Armstrong / Mahogany Hall Stomp

ストーリーヴィルの転機は1917年に訪れる。連邦政府がストーリーヴィルの閉鎖を決め、それまで合法的に営業していた娼館はすべて閉鎖となってしまったのである。これに伴い、演奏の場所を失ったミュージシャンたちは演奏場所を求めてミシシッピ川上流の北部に移動を始めたとされている。ルイ・アームストロングも1922年の22歳の時にシカゴに移住している。このようにしてニューオーリンズのジャズはアメリカ全土に広がっていった。

ストーリーヴィル (Storyville) , 1908年

ストーリーヴィルのジャズ起源説をあくまでも単なる可能性として述べているものもあれば、これを全く否定する説もある。しかしストーリーヴィルで生まれたラグタイムや、そこで演奏していた卓越した技術をもつミュージシャンたちの記録や、ストーリーヴィル閉鎖後のジャズの拡散を見てゆくと、ジャズがストーリーヴィルと深い関係にあったことを簡単には否定出来ないように思える。

かつての娼館街だったストーリーヴィルは、ニューオーリンズ市民にとってのマイナスイメージであると見なされたのか、その後、娼館のほとんどは完全に解体され、数棟を遺して跡形もなく消し去られてしまっている。しかも ベイジン・ストリート自体も、かつての記憶を払拭するためか一時期は違う通り名に変更されていた時代もあったのである。現在のストーリーヴィルは再開発が行われ住宅地帯に生まれ変わっている。

こうしたストーリーヴィルの痕跡を消し去ろうとする動きに示されているように、ジャズの起源説もストーリーヴィルで誕生したことを嫌う傾向があったのではないかと思う。その後、ジャズはポピュラー音楽やロックなどに比べて、大人の高尚な音楽という扱いになってしまっている。そうしたジャズにまつわる歴史的な恥部のようなものはジャズの起源には無かったことにしようとする動きが、ストーリーヴィル・ジャズ起源説に反対する人々の思いには透けて見えるように思える。百歩ゆずって、ストーリーヴィルではないニューオーリンズのどこかでジャズが生まれたとして、それでもストーリーヴィルとジャズに関する出来事を完全に否定すべきではないとわたしは考えるのである。

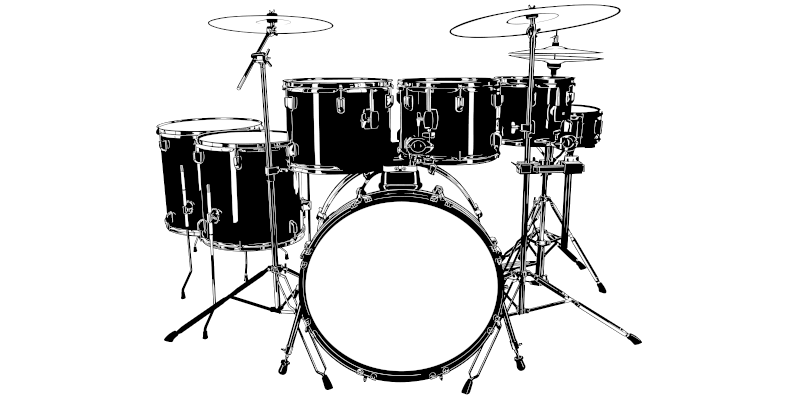

ドラムセット

現代の音楽でドラムセットは一般的だが、今のようなドラムセットになったのは20世紀の初頭ぐらいからである。しかもこうしたドラムセットのスタイルが完成したのはニューオーリンズのミュージシャンたちの功績によるものだったということはぜひ知っておいてもらいたい。

それまではパレードなどで使われることから大太鼓と小太鼓の奏者は各々に分かれてふたりで演奏していたが、やがてディーディーチャンドラー(Dee Dee Chandler)が足でバスドラムを打つペダルを考案したことで一人だけで両方の演奏が行えるようになった。さらにニューオーリンズのドラマーのベイビー・ドッズ(Baby Dodds)が左足で二枚のシンバルを叩き合わせるペダル付の楽器のソック・シンバル(別名:ロー・ボーイ)を足元に置いて使い始める。やがてこれが高い位置に設置されるようになり、ドラムステックでも叩くこともできる「ハイハット」になった。

このような現代のドラムセットの原型がニューオーリンズで生まれたことには重要な意味がある。それは単にニューオーリンズがジャズの生まれた音楽の都市だったからという訳ではなく、もっと深い根源的なところ、つまりニューオーリンズならではの特有なリズムがあったからこそ、この地でドラムセットが生まれなければならない必然が存在したように思えるのである。このニューオーリンズ特有のリズム、セカンドラインついて次に取り上げることにしたい。

セカンドライン(Secondline)

セカンドラインとはそもそもは葬送のための楽団のことを意味する言葉である。ニューオーリンズでは埋葬に向かう際に、親族や関係者が先頭を進みこれがファーストラインである。その後を楽団が悲しげな葬送曲を演奏しながら続き、これをセカンドライン(楽団)と呼んだ。しかし葬送後の帰りは一転、死者の魂の開放を祝して陽気で楽し気な音楽を演奏することになっている。この時に演奏されるマーチ曲の特徴的なリズムもまた「セカンドライン」と呼ばれるようになっていった。

セカンドラインがどのようなリズムかと言うと、4拍目のウラにアクセントを置くもので、この4拍目を「Big4」と呼ぶ。このアクセントをリズムに入れることで次の拍への推進力となりニューオーリンズ独特の跳ねるリズムであるセカンドラインが生み出された。

こうした独特のリズムは、ニューオーリンズにある多様性に基づいたものだったと考えられる。セカンドラインの絶妙にハネるビートは葬送後のパレードやマルディグラから生み出されたものだろうし、またマーチ、ラグタイム、ブギウギ、ルンバなどがミックスされたシンコペーションの効いた音楽感覚から誕生したと言えるのかもしれない。

こうしたニューオーリンズ・ジャズをベースに生まれたセカンドラインのリズムは、さらにR&Bやファンクにおいても開花することになる。先に挙げたドクター・ジョンやプロフェッサーロングヘア―のアルバムは、そうしたセカンドラインの延長線上にあるニューオーリンズならではのリズム感に溢れた音楽である。ミーターズのドラマーだったジョセフ・ジガブー・モデリステは「その当時のニューオーリンズのドラマーは皆がプロフェッサーロングヘア―のピアノを研究した」と言っている。プロフェッサーロングヘア―はピアノ奏者だが、それほどニューオーリンズはリズムを重視する音楽スタイルであり、リズムの取り方においても打楽器奏者以上に卓越した才能をもっていたのである。打楽器奏者に研究されるピアニストも凄いが、ピアニストにリズムを見い出して研究しようとする打楽器奏者も凄いのである。

ニューオーリンズの音楽と料理

さてジャズの歴史から音楽を語ってみたが、ニューオーリンズの演奏家たちがこぞってガンボをタイトルや曲で取り上げて自分たちのアイデンティティとして引き合いに出しているところはやはり見逃せない。これはニューオーリンズの音楽が様々な文化の影響を受けて混ざり合い、ごった煮のようになっていることが大きく影響している為だろう。

こうした彼らの持つ価値観や、古いものに新しいものを混ぜてさらに新しいものをつくり出そうと言う感覚が、ガンボという料理には通じるものがあり、それゆえにガンボはニューオーリンズの音楽で度々引き合いに出されるようになっているように思える。

ガンボという料理説明の部分で、長々と音楽について語ってしまったが、これはどうしても必要な部分であるとわたしは思っている。なぜならこうしたニューオーリンズにある核心のようなものに触れなければ、ガンボの料理の魂には絶対に到達できないと思うからである。音楽と料理は一見すると何ら関係が無いように思えるかもしれないが、わたしの内では深いところで脈々とつながっているものがあることを皆さんにもぜひ知って頂きたいと思う。わたしはその料理のレシピだけを理解して、その料理を理解出来たと思えるほど傲慢にはなれないからである。

ジャンバラヤ(Jambalaya)

ガンボと並ぶ、ルイジアナ州の代表的な料理はジャンバラヤである。ジャンバラヤは鍋に米と具材を入れて炊く料理である。こうした料理は普遍的なもので世界中の至る所にあるので、日本人であれば炊き込みご飯を想像するかもしれず、インド人であればビリヤニ、スペイン人であればパエリアをイメージするに違いない。

ジャンバラヤ(Jambalaya)

ジャンバラヤは、クレオール料理でもケイジャン料理でもあるが、作り方に異なるポイントがある。クレオールのジャンバラヤにはトマトが入ることで赤色に仕上がるのに対して、ケイジャンのジャンバラヤにはトマトは入らずに茶色い仕上がりになる。ここが大きな違いである。

具材

クレオールのジャンバラヤと、ケイジャンのジャンバラヤの違いはトマトの有無で、他の具材はほぼ共通している。まずは聖なる三位一体と呼ばれるパプリカ、セロリ、玉ねぎに加え、燻製ソーセージ (andouille) や鶏肉、豚肉、魚介類(海老やザリガニ)が入る。クレオール料理の場合はこれにトマトが加わる。味付けにはケイジャンスパイスが入る。これはパプリカ、オレガノ、タイム、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、カイエンペッパー、黒胡椒、塩などを混合したもので、このスパイスはケイジャン料理に良く用いられる。またこれにタバスコやスープストックを加えて味付けし、米を炊く際に米粒に味を染み込ませる。

ケイジャン・ジャンバラヤはもともと、労働者や漁師らが食べていた庶民的な料理であるとされているので、味付けには唐辛子が使われ、味付けも濃く辛くつくられることが多い。先に説明したガンボも様々な具材を加えて作るごった煮料理だったが、ジャンバラヤも同じように様々な具材が混ざって入っているのが特徴である。しかしガンボはあくまでもつくられたスープ(あるいはシチュー)を白ご飯にかけるのに対して、ジャンバラヤは具材のスープに米を入れて炊き込む料理であり、根本的な料理アプローチが異なっている。

ジャンバラヤの起源

ジャンバラヤの起源に関しては諸説あり、その起源を明らかにすることは容易ではない。ただ近年の研究では南仏プロヴァンス地方に似た料理と名前があり、これを起源とする見方が取られるようになっている。その詳細は後に説明することにして、まずはそれに至るまで信じられてきた、ジャンバラヤはスペインのパエリア由来であるとする説や、アフリカの料理に由来するものであるとする説を取り上げ、その問題点を指摘しながら、ジャンバラヤがどこから伝えられた料理なのかを明らかにしたい。

パエリアを起源とする見方

料理史研究家のカレン・ヘス(Kaern Hess)は、1992年に出版された『The Carolina Rice Kitchen: The African Connection』で、ジャンバラヤはスペインに由来するという見方を述べている。ジャンバラヤという料理名の起源は、スペイン語のJamon(ハモン)、あるいはフランス語のjambon(ジャンボン)、とスペインのカタロニア語のpaella(パエリア)が合体したものであり、jambon + paellaでjambalaya (ジャンバラヤ)という訳である。

またイギリスの外交官兼作家であり、料理と料理の執筆・編集で知られたアラン・デビッドソン(Alan Davidson)が1999年に著した『The Oxford companion to food』、あるいは2002年の『The Penguin companion to food』P146でも、ジャンバラヤの起源はスペイン料理のパエリアにあると説明されている。加えてスペイン人によってルイジアナが支配されていた時代があったことから、その時代のスペイン系の移民がジャンバラヤをアメリカ南部に伝えたのだとしている。

日本でも文化人類学者の石毛直道が、2003年に出版した『世界の食べもの』で、ジャンバラヤの起源はスペイン料理のパエリアであり、ルイジアナがスペインに支配されていた時代に伝えられたという見方を述べているが、これは先の学者たちの意見を踏まえてのことだったと考えられる。

パエリア(paella)

かつては主流であったこうした説明も、近年の研究によって現在では受け入れられるものではなくなりつつある。よってここからは敢えてこのパエリア説をクリティカルに捉えて、ジャンバラヤの起源に関する考察を進めてみることにしたい。

ジャンバラヤはパエリア由来ではない

まずパエリアは同じように米を炊き込む料理なのでジャンバラヤとパエリアは同じように思われるかもしれないが、実際にはその調理工程には大きく異なるポイントがある。パエリアは米をまずは油で炒めてから炊くのに対して、ジャンバラヤは米をそのまま炊く調理法が取られている。近年のジャンバラヤのレシピでは、米を炒めて炊く方法でも調理されるようだが、19世紀のレシピをみると米を炒めずにそのまま炊いており、やはりパエリアとジャンバラヤは米の扱いにおいて異なっていると考えるべきである。また近年の調理法ではパエリアはオーブンに入れるなどしてどちらかというと米を焼くに近い料理に傾きつつあるが、ジャンバラヤはまだ米を炊く料理であると言って良いだろう。

調理器具においても違いがある。スペインではパエリアをつくる際には専用の大きく平たい底の浅いパエリア鍋が使われている。しかしルイジアナのジャンバラヤではそのような種類の鍋が昔から用いられることはない。

さらにパエリアはスペイン統治中にルイジアナ持ち込まれたということになっているが、その期間のスペイン人定住者はカナリア諸島の小集団のみであったことが『French Colonial Louisiana and the Atlantic World』P246で述べられている。現在でこそパエリアはスペインの国民食のようになってるが、本来はバレンシアという地方のいち郷土料理であり、当時のルイジアナには顕著なバレンシア人が存在していたという証拠も、その期間中にカナリア諸島でパエリアが消費されていたという証拠も残されていない。よってカナリア諸島の小集団のスペイン人がパエリアをルイジアナにもたらしたとする根拠は非常に薄いということになる。

さらに注目すべきはジャンバラヤという不可思議で独特な名前である。先に挙げたカレン・ヘスを始めとした学者たちは、この料理がスペイン由来のもので、jambon + paella であったことから jambalaya (ジャンバラヤ)という料理名になったとしている。確かに英語であればjambon paellaで「ハムのパエリア」という意味になるが、フランス語やスペイン語でこれを読んだ場合は「パエリアのハム」という倒置した意味になってしまう。よって言語学的に見ると、これは無理にでもパエリアに結びつけようとする強引な説の印象となる。しかも先に述べたように、当時のルイジアナに入植したスペイン人はカナリア諸島からきた少数の人々でしかなかったことを考えると、ジャンバラヤの起源としてヴァレンシア由来のパエリアを主張することは難しいのではないか。

ジャンバラヤはアフリカ由来か?

パエリア説の他に、アフリカ由来であるという説も存在している。アメリカには西アフリカから多くの黒人奴隷が連れてこられたが、同時に米も持ち込まれ栽培・消費されるようになる。西アフリカ・ダン語(マンデ族)の西部方言で「ya」は「炊いた米」という意味がある。またアフリカのバンツー語で米を意味する言葉でya-yaが用いられており、ここからハムと米を意味することば「jambon à la ya」あるいは「jambon à la ya-ya」のような言葉がジャンバラヤに変化したとする見方がある。

かつてはアフリカ黒人がアメリカに及ぼした料理の影響は軽視されていたが、2000年前後からアメリカ料理におけるアフリカの影響が認められ、研究も積極的に進められてきた印象がある。ガンボはそうした流れで、アフリカ由来であることが認められてきた料理であり、ジャンバラヤもまた同様にアフリカ由来の可能性を検討する声があるのも良く理解できる。しかも米はアフリカからの影響でアメリカで育てられるようになった作物である。こうした米の調理法として食べていた料理がジャンバラヤになったと考えるのも分かり易いように思える。

しかしこのアフリカ説も容易に受け入れられるものとは言えない。なぜなら「jambon à la ya」のア・ラは~風とか~を盛ったという意味であり、文法構成からすると、どうしてもハムを主とする料理ということになってしまう。これは先のパエリアの場合と全く同じことである。実際のジャンバラヤは明らかに米の料理であり、ハムは単に具材のひとつでしかないのである。

ジョロフライス(Jollof rice)

またルイジアナ州の奴隷の中で、米の栽培で有名なのはウォロフ族と呼ばれる人々である。ジョロフライス(Jollof rice)と呼ばれる料理は確かにジャンバラヤを思わせる料理であり、そのウォロフ族はセネガルを中心に住む民族で、米と魚でつくられるチェブジェン(Thieboudienne/Ceebu Jen)という有名な料理を食べている。私は一緒に住んでいたアマドゥというセネガル人にこのチェブジェンを教えてもらった。この料理は、米の「チェブ:Ceebu」、魚の「ジェン:Jen」で成り立つ料理である。この具材を肉に代えた料理もあり、そちらはチェブヤップ(cheebu yapp)と呼ばれている。ヤップ(yapp)が肉の意味であるが、どちらもチェブ(cheebu:米)を中心にした料理であるということには違いない。

チェブジェン(Thieboudienne/Ceebu Jen)

しかしジャンバラヤという名前にはルイジアナに多いウォルフ族の言葉で米を意味する「チェブ:Ceebu」の要素が全く含まれておらず、「ya」,「ya-ya」というマイナーな民族の米を意味する言葉の方が用いられていることに大きな違和感がある。よってジャンバラヤをアフリカ由来とするのは根拠としてやはり弱いということになるのである。

ジャンバラヤの起源はプロヴァンス

2007年のアンドリュー・シーガル(Andrew Sigal)の論文『Jambalaya By Any Other Name』でジャンバラヤの起源について考察されている。その中で1878年に出版されたフレデリック・ミストラルのフランス語・プロヴァンス語辞書『Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français』が引用されている。

【 Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français 】

JAMBALAIA, JABALAIA, JAMBARAIA (mot arabe), s. m. Ragoût de riz avec une volaille, macédoine, méli-mélo, cohue, v. mescladisso, pelau.

Aquéu jambalaia me remete en memèri

Ço qu’arribèt à-n-uno viélo serp.

F. PEISE.

Éro un jambaraia de facho de cenobre.

F. CHAILAN.

【訳文】

JAMBALAIA, JABALAIA, JAMBARAIA(アラブ語)、名詞の男性語。鶏とご飯のシチュー、鳥肉、ミックス野菜、寄せ集め、群衆、ピラフ

この群衆「jambalaia」は私を思い出させる

年老いた蛇の到着のようだ。

F. PEISE

赤い酩酊顔の寄せ集め「jambalaia」である。

F. CHAILAN

この辞書ではプロバンス地方のオキタン語に、JAMBALAIA, JABALAIA, JAMBARAIAと呼ばれる料理があったことを示している。しかもこの言葉は「寄せ集め」の意味も持ちながら「鶏とご飯のシチュー」という料理の意味もある。jambalaiaという言葉は用例をみても、もともとは群衆や寄せ集めという意味であったはずだが、こうした言葉がやがては料理名にも使われるようになった。それが米と様々な具材を入れたごちゃ混ぜの米入りのシチューだったのである。

2017年に言語学者のアンソニー・F・ブッチ(Anthony F. Buccini)が記した『Un Vrai Jambalaya – ‘A Real Mess.’ The Complex Western Mediterranean Origins of Louisiana’s Famous Dish』という論文は大変興味深い内容である。アンソニー・F・ブッチはシーガルの論文を踏まえて、20世紀のプロヴァンス地方の方言で、この言葉が料理で使われた料理文献を次のように挙げている。

1940年:トゥーロン(プロヴァンス):jambalaio(野菜の煮込み料理)

1967年:ニース(プロヴァンス):jambalaia(肉料理を示す単語のリストに含まれる)

1995年:マントン(プロヴァンス):jambalaia(ラタトゥイユタイプの野菜煮込み)

オック/プロヴァンサル語では、jamb~始まるに二重接尾辞が料理名に付けられていることから、ルイジアナの「jambalaya」(料理と名前)は南フランスに由来すると考えることが出来る。よってジャンバラヤと言う名前もまた、このグループに属すると考えられ、ゆえにジャンバラヤはフランスのプロヴァンスに由来すると考えられるのである。

ジャンバラヤと音楽

ジャンバラヤと音楽を語る際に、真っ先に取り上げるべきなのは「ジャンバラヤ」というタイトルのカントリーの曲である。ハンク・ウィリアムズが1952年7月に発表して大ヒットしてるが、その後もカーペンターズなどによってもカバーされたことから世界中で広く知られた曲になっている。

Hank Williams / Jambalaya (On The Bayou)

Hank Williams / Jambalaya (On The Bayou)

「ジャンバラヤ」歌詞を見ると、ジョーという主人公がバイユー(湿地帯)に舟で漕ぎ出して恋人のイヴォンヌたちとパーティーを楽しむ様子が歌われている。そしてそこで出されるケイジャン料理がサビの部分で歌われているので、以下にその歌詞を引用しておく。

Jambalaya, crawfish pie and filé gumbo

ジャンバラヤ、クローフィッシュパイとフィレガンボ

ジャンバラヤはパーティーの際に食べられるようなハレの日の料理であることがこの歌詞から分かる。他にもクローフィッシュのパイが登場しているが、これは淡水に住むザリガニを食材としたパイである。またガンボも歌われている。ただこれはフィレパウダーを入れてとろみを付けたケイジャンガンボなので、ここからもルイジアナ南部の田舎が歌われていることが明らかである。訳詞のなかにはこのケイジャンガンボを「ヒレ肉入りのガンボ」と誤訳してしまっているものがある。ここまでガンボについて読んで頂いた読者であれば、これがなぜナンセンスな訳であるのかは一目瞭然だろう。

さてこの歌はケイジャンの人々の様子を描写している。それはフィレパウダーのガンボ(filé gumbo)であったり、恋人の名前がイヴォンヌ(Yvonne)であることからも明らかである。イヴォンヌは典型的なフランス人女性の名前だが、アメリカ南部の田舎でなぜ恋人の名前がイヴォンヌなのかと言うと、それはケイジャンだからである。ケイジャンはもともとフランス系の人々なのである。また恋人のことを「ma cher ami-o」というようにケイジャン・フランス語で歌われていることもそれを裏付けていると言える。

ちなみにあまり有名ではないが、ジャンバラヤには返し歌があって「I'm Yvonne (Of the Bayou)」という女性のイヴォンヌの立場からハンク・ウィリアムスが作詞した曲がある。メロディーはまったく同じだが歌詞が異なり、これを女性シンガーのゴールディ・ヒル(Goldie Hill)が歌っているので、関心のある方はこちらもぜひご一聴を。

CCR / Bayou Country

クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル(Creedence Clearwater Revival)のセカンドアルバムのバイヨー・カントリー(Bayou Country)を取り上げておく。先の「ジャンバラヤ」にも (On The Bayou)とあるように、バイユーあるいはバイヨー(湿地帯)はアメリカ南部を特徴付ける環境になっているからである。

CCR / Bayou Country

ロックやR&Bではこのバイユー(あるいはバイヨー)が外せないキーワードで、この時代に多くの曲のタイトルや歌詞のなかに何度も取り上げられてゆく。何度も述べているように、バイユーとはアメリカ南部に多くある湿地帯のことであり、このようなアメリカ南部の田舎の湿り気や粗さのようなものが、徐々にロックの発展と共に世界的に受け入れられるようになっていったのである。

このようなタイプのロック・ミュージックは、スワンプ・ロック(Swamp Rock)やサザン・ロック(Southern Rock)と呼ばれ、1960年代後半から1970年代にかけて大ヒットした。今でも往年のロックファンには特にこの時代の音楽を愛好する人が多い。こうした音楽はブギーやブルースロック、R&Bやカントリーなどアメリカ南部のルーツ・ミュージックの影響を受けていることが特徴で、間奏にはエレクトリックギターによる激しいソロなどが挿入され骨太で男らしさが強調されたサウンドになっている。

こうしたロックバンドやミュージシャンには、オールマン・ブラザーズ・バンド、レーナード・スキナード、ZZトップ、ジョニー・ウィンター、デラニー&ボニー、レオン・ラッセルなどを挙げることが出来る。

このクリーデンス・クリアウォーター・リバイバル(Creedence Clearwater Revival)のセカンドアルバム、バイヨー・カントリー(Bayou Country)は、アルバムタイトルにバイユー(Bayou)という言葉が入っているだけでなく、さらに一曲目のタイトルも「Born on the Bayou」となっていて、スワンプ的なロックであることを前面に押し出している。しかも歌詞のなかにはケイジャン・クイーンやニューオーリンズが登場するのでルイジアナを舞台に歌ったものであることも分かるのだが、実際にはCCRのメンバーはLA出身なのである...。このアルバムには当時の若者にあった強い南部志向のようなものを表している例と言っても良いだろう。もちろん音楽的な出来栄えは非常に良いものであることは言うまでもない。

こうしたロック・ミュージックのムーブメントの背景には、当時の若者が感じていたアメリカ南部的な泥臭いサウンドへのカッコ良さや、歌詞にあるような南部の若者の労働者階級(ケイジャンなどの白人)の価値観のようなものへの共感がある。そういう意味でバイユー(湿地帯)とは、アメリカ南部的なものを意味する象徴的なものだったと言えるのではないだろうか。「ロックとはどのような音楽か?」という時に、良くも悪くも「うるさい、汗臭い音楽」として語られることがあるが、それは正にこうした時代のロックを指して言っているからである。

Led Zeppelin / Led Zeppelin

レッド・ツェッペリンはイギリスのハードロックバンドである。彼等もアメリカのブルースから大きな影響を受け、それをよりヘヴィネスなロックへと昇華させたことで世界的な成功を収めた最強バンドである。ここで取り上げるのは彼らのファーストアルバムで1969年の作品である。

Led Zeppelin / Led Zeppelin

当時のアメリカのブルースやロックは、イギリスのミュージシャンに多大な影響を与えていた。やがてアメリカのルーツ音楽に影響を受けたイギリスのミュージシャンたちが次々に登場するようになり、逆に本家アメリカのチャートを席巻するような時代(ブリティッシュ・インヴェイジョン)があった。これにはビートルズやローリング・ストーンズを始め、続いてエリック・クラプトンやジェフ・ベック、さらには彼らと同じバンドのヤードバーズに在籍していたギタリストのジミー・ペイジが始めた「レッド・ツェッペリン」が含まれる。

このアルバムの最後に収録されている「How Many More Times」も黒人のワークソングやブルース等の影響を受けた、アメリカ南部のロックの系譜にある曲と言っても過言ではない。この曲に関して以下のような興味深い意見が菊池成孔:大谷能生の『東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録 キーワード編』のなかで語られている。

【 東大のアルバートアイラー 】ゲスト:飯野友幸

このハウメニーモアタイムズという題名自体もね、ハウメニーモアイヤーズという曲のパロディになってます。で、さっきのワーク・ソングの中で、「ロージィ」と叫ぶところがありましたね。これは、今日のつらい労働の後で女の子と遊びたいと。で、何となく「おおいロージィちゃん」と呼ぶわけです。それがレッド・ツェッペリンの中にも出てきます。これはね、一発芸ですから(聴く。しばらくして、ロバート・プラント、「Oh,Rosie!」)終わりです(大爆笑&拍手)。

この曲の歌詞に登場する男には、現在10人の子どもがいて、また一人が生まれて11人になろうとしている、正にアメリカ南部的な田舎を背景にしたような男臭い内容になっている。この男がロージィという女性に「帰ってきて欲しい」と切々と訴えているのである。なので「Oh,Rosie!」とヴォーカルのロバート・プラントは叫んでいる。このようにアメリカ南部の影響の強いこの時代のロックは、どちらかと言うと洗練された男性が主人公というよりは、荒く泥臭い男性が自分の感情を吐露して女性に懇願するような内容で歌われることが多い。(こうした歌詞の内容をもってしても男らしいと言えるのかは少々考えどころであるようにも思えるが...)

さてイギリス人バンドのレッド・ツェッペリンが、どうしてこのようなアメリカ南部っぽい曲を歌うのだろうか。そのところも少し掘り下げてみることにしたい。

"イヴォンヌ"と"ロージィ"と"レイラ"

ハンク・ウィリアムズはアメリカ南部を舞台に「イヴォンヌ」というフランス系ケイジャン女性の名前を歌ったが、レッド・ツェッペリンはアメリカ南部的な曲の「How Many More Times」のなかで「ロージィ」という女性の名前を絶叫する。この曲は、ブルースの曲の「How Many More years」のパロディ(引用)でもあると指摘されてるのだが、それと同様にロージィという女性も他の曲からの引用なのである。

黒人奴隷によって歌われてきた、アメリカの古いワークソングやプリズンソングのなかで「ロージィ」は登場している。アラン・ローマックス(Alan Lomax:1915 - 2002)という民俗音楽の録音収集家・研究者の人物がいたが、彼は50年代ぐらいのアメリカのブルースやワークソングの音源を収集し、それらは非常に貴重な記録となっている。以下のLPはミシシッピ州のパーチマンにある刑務所で1947年に収録された音源で、1958年にリリースされた。

Negro Prison Songs from the Mississippi State Penitentiary

Recorded by Alan Lomax

このアルバムのなかに「Rosie」という曲が収録されているので以下に歌詞を記しておく。この音源はYoutubeで曲を聞くことが出来るので「Rosie」からぜひ聴いてみて頂きたい。

【 Rosie 】

Be my woman, gal, I'll be your man

Be my woman, gal, I'll be your man

Be my woman, gal, I'll be your man

Every day be Sunday, dollar in your hand

...

Well, Rosie

Hold on, gal

Well, Rosie

Hold on, gal

【 訳文 】

俺の女になれ、お嬢さん、俺はお前の男になる

俺の女になれ、お嬢さん、俺はお前の男になる

俺の女になれ、お嬢さん、俺はお前の男になる

毎日が日曜日、金はおまえの手の中にある

...

いいかい、ロージィ

待ってなよお嬢さん

いいかい、ロージィ

待ってなよお嬢さん

イェール大学の人類学教授だったジョン・スウェド(John Szwed)によって書かれた、アラン・ローマックス(Alan Lomax)の伝記『The Man Who Recorded the World』には、1947年12月、ローマックスが再びパーチマンに戻ってこの音源を録音した際に、刑務所の野外で作業する男たちを吹雪が襲い、男たちは10センチほどの雪が積もった製材所で「ロージィ」と歌ったことが書かれている。こうしたワークソングは辛い環境のなかで仕事をするための力になったに違いないし、「ロージィ」という女性はそうした辛さから現実逃避するための象徴のようなものだったのだろう。こうした叫びが、レッド・ツェッペリンの「ロージィ」の絶叫にも系譜として引き継がれていることをまずは指摘しておきたい。(レッド・ツェッペリンは「Rosie, gal」と歌っているので確信犯的にこの曲の影響であろう)

実はこうしたアメリカの音楽がイギリスのロックに影響を与えた痕跡は、当時の残されたロック音源の至る所に聴き取ることができる。そこで次にエリック・クラプトンの「レイラ:Layla」を取り上げることにしよう。

Derek and the Dominos / Layla and Other Assorted Love Songs

デレク・アンド・ザ・ドミノス(Derek and the Dominos)は、1970年に結成されたアメリカのロックバンドである。しかしここにアメリカとは異なる文化で生まれ育ったイギリス人のエリック・クラプトンが主要メンバーとして参加していたというのは重要なポイントである。

Derek and the Dominos / Layla and Other Assorted Love Songs

1970年に発表されたアルバムに収録された「愛しのレイラ:Layla」は名高く、エリック・クラプトンを代表する名曲となっている。以下にその歌詞の一部を記しておきたい。

【 Layla 】

Layla, you've got me on my knees.

Layla, I'm begging, darling please.

Layla, darling won't you ease my worried mind.

レイラ この通りだ 俺はひざまづく

レイラ お願いだ 俺は物乞いをする

レイラ 不安でいっぱいな俺を助けてくれよ

レイラという女性に対するストレートな恋愛感情の吐露が歌われている。ここにはイギリス人的でない、どこかアメリカ南部的で直情的な激しい感情が表現されていないだろうか。それはクラプトンがブルースやカントリーを経て、さらにサザンロックやスワンプロックの影響を受けつつアルバムを制作したからであろう。こうしたストレートな女性へのイタイほどの感情の吐露は、この時代のロックには良く見られる表現である。またここでは詳しく説明しないが「レイラ」という曲が生まれた背景(友人のジョージ・ハリソンの妻:パティ・ボイドへの恋愛感情)からも、かなりの激しい感情の動きがあったことが容易に汲み取れるのである。

ちなみにビートルズの曲「Something」の映像には、この時まだジョージ・ハリソンの妻だったパティ・ボイドや、先に言及したポール・マッカートニーの妻で写真家のリンダ・マッカートニーが登場している。

ロック魂とは?

ここまでアメリカ南部の音楽と、そのロックにおける感情表現の在り方を見てきたが、そうした音楽手法、また感情表現は都会的で洗練されたものではなく、むしろ武骨で骨太、ストレートで激しい感情によって表現しようとするものであったことを理解して頂けたと思う。そもそも当時のロックとはそうした音楽表現の方法であり、アメリカ南部にあるバイユー(湿地帯)地域に深く根差した、あるいはそうした地への回帰と憧憬によって演奏された音楽だったのである。ちなみにスワンプ・ロックのスワンプも湿地・沼地という意味である。

イギリス人ミュージシャンたちはアメリカ南部の音楽の影響を受けてロックをより昇華させていった。しかしアメリカ南部のような環境や文化のなかで生活したことのない、曇天の都会に住むイギリス人の若者たちがそのような音楽を強力に推し進めたというところは実に興味深い。つい先日2020年公開の「ロックフィールド 伝説の音楽スタジオ」というドキュメンタリー映画を見た。ロックフィールドとはイギリスはウェールズの田舎町のモンマス郊外にある農場に併設したレコーディング・スタジオで、名だたるUKロックの名作がここで数々生み出されたのである。最近ではクィーンの映画「ボヘミアン・ラプソディ」にもこのレコーディング・スタジオで収録するシーンがあったが、名曲の「ボヘミアン・ラプソディ」が収録されたのもロックフィールドである。

しかしなぜ、田舎で家畜がたくさんいるような農場併設のスタジオでレコーディングが行われ、名だたるロックミュージシャンがそこに滞在しながらロックの名盤を生み出せたのだろうか。ちょっと考えると刺激の強いロンドンのような大都会の方が向いているように思えるが、実際はそうではなかったようである。単純に考えるならば、リラックスしてレコーディングに集中出来るからということになるだろう。しかしただ先ほどから説明しているようなアメリカ南部の田舎の骨太なサウンドの影響をイギリスのロックミュージシャンが受けてきた歴史を考えると、もっと合点のゆく理由が導け出せるように思えるのである。

これは個人の私見であるが、イギリス人ロックミュージシャンたちは、ロックフィールドに滞在してレコーディングすることで、ロック色の濃いアメリカ南部の田舎にあるスピリッツのようなものをロックフィールド農場から吸収することができたのではないだろうか。田舎の自然環境のなかでバンドメンバーと共同生活することで、より感性が剥き出しになるのかもしれない。また荒く骨太な分厚いサウンドを生み出すにはロンドンのような大都会ではソフィスケイテッドされ過ぎていたのかもしれない。実際にここに多くのミュージシャンが長期滞在して(なかには1年間も住んでいたミュージシャンたちがいた)音楽を制作したということにもそれは現れているように思う。ちなみに「Rosie」と叫んだレッド・ツェッペリンのヴォーカルのロバート・プラントもここに滞在してレコーディングを行っている。

サザンロックとケイジャン

さて、ここら辺でようやく「食」に話を戻すとしよう。ハンク・ウィリアムズによって歌われたアメリカ南部の料理「ジャンバラヤ」であるが、これは特にケイジャン色の強い料理であると言える。ケイジャンスタイルのジャンバラヤだと、濃い味付けにすることや、ダークルー(Dark Roux)を用いること。さらにはスパイスやタバスコで辛くしてパンチのある味にする。これは南部の田舎料理特有の性格を表していると言えるだろう。これを例えるとイヴォンヌを経てロージィやレイラで開花したロックミュージックのような荒々しい粗野な魅力をもった料理であると言っても良いだろう。

サザンロックやスワンプロックは1960年代後半から1970年代にかけて世界で認められた音楽として知られるようになったが、ジャンバラヤを含むケイジャン料理というものが世界でも良く知られるようになるまでは、その後十年を経た1980年代になるまで待たなければならなかった。ポール・プルドーム(Paul Prudhomme:1940–2015)というケイジャン料理のスターシェフが「Blackened Redfish」という名作料理を生み出し、ケイジャン料理がアメリカの料理界で爆発的な人気を博することになったのである。

この料理にはブラッケング(Blackening)という調理法が取られる。まず魚(レッドフィッシュ等)を溶かしたバターに食材を浸し、ハーブやスパイス(通常はタイム、オレガノ、チリペッパー、粒コショウ、塩、ガーリックパウダー、オニオンパウダー)を混ぜたものを振りかける。これを高温に熱したスキレットで焼く。バターから茶色の乳固形物と焦げたスパイスの組み合わせによって表面は深く焼かれる。黒々した荒々しいケイジャン料理の仕上がりで、まさにサザン・ロックのイメージにも重なる料理である。

Blackened Redfish

ここ迄で音楽と料理の組み合わせも見てきたが、こうした合わせ方からもクレオール料理と、ケイジャン料理は一見似ていながらもその方向性が異なっていることを理解できる。クレオール料理は洗練された世界観であるのに対して、ケイジャン料理は田舎のシンプルな武骨さを魅力とした料理なのである。

「料理の話に音楽がなぜ?」と思われるかもしれないが、深いところで実はこれらは分かちがたく繋がっていることを皆さんにもぜひ理解して頂きたいと思っている。

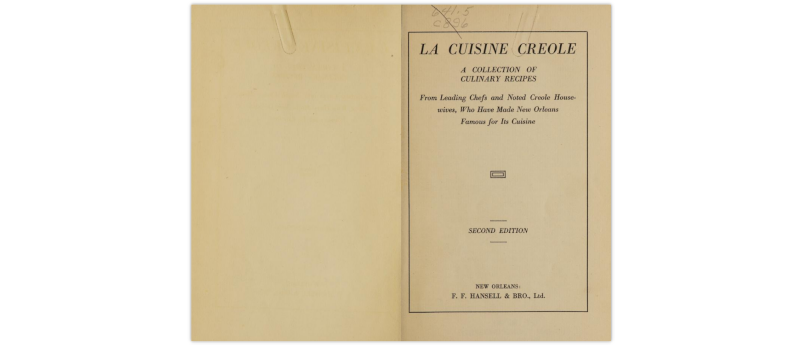

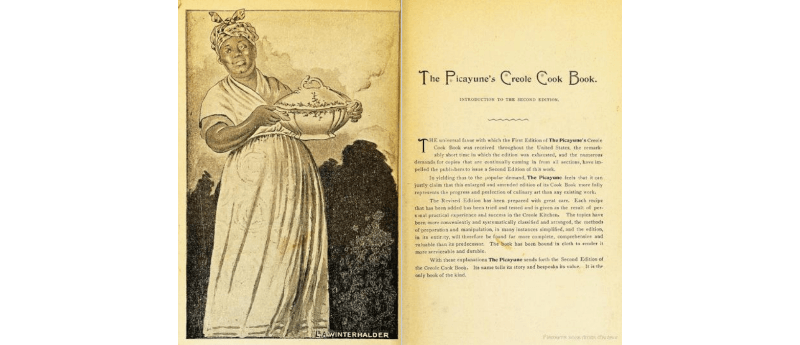

クレオール料理の本

ここからはクレオール料理に関する書籍を取り上げて、クレオール料理の歴史がどのようなものであったのかを明らかにしてみたい。ここで取り上げる本は1885年に出版された『La Cuisine Creole』と、1900年に出版された『The Picayune's Creole Cook Book』の二冊である。共に100年以上前の料理本であるが、ここからクレオール料理の原型のようなものを理解することが出来るに違いない。

『La Cuisine Creole』

1885年に出版された料理書『La Cuisine Creole』は名前の通り、クレオール料理の本である。作者はニューオーリンズで新聞記者だったラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn:1850-1904)である。ラフカディオ・ハーンは後に日本に渡り1896年に日本人に帰化して小泉八雲となり『怪談』などを著すことになる。

小泉八雲はギリシャ生まれのイギリス人であったが、アイルランド、フランス、アメリカ合衆国、西インド諸島、日本と各地を転々として生涯を送った。19歳のとき米国に移住し新聞記者となり、最初はシンシナティで仕事をしていたが、その後ニューオーリンズに移住して、35歳頃の時期に書いたのが『La Cuisine Creole』である。

『La Cuisine Creole』のサブタイトルには「A Collection of Culinary Recipes, From Leading Chefs and Noted Creole Housewives, Who Have Made New Orleans Famous for its Cuisine」とある。つまりこれらのクレオール料理のレシピは有名シェフたちや、一般家庭の主婦たちから収集したということである。

1998年にジョナサン・コット(Jonathan Cott)が書いたラフカディオ・ハーンの伝記『Wandering Ghost: The Odyssey of Lafcadio Hearn』を読んでゆくと、P164に友人(Dr. Rudolph Matas)のスパニッシュ系クレオールの妻に料理を教えてもらったことがに書かれており、これらのレシピが確かにクレオールの人々からの聞き取りによって記録されたことが分かる。

しかし新聞記者であったラフカディオ・ハーンがなぜ料理本を書くことになったのだろうか。その背景にあったのは1884年にニューオーリンズで開かれた万国博覧会である。その開催に合わせてこの出版・販売が行われニューオーリンズのクレオール料理も紹介されることになったというのが出版の経緯である。この本は評判が良くその後も版を重ね、当時のクレオールの人々が実際にどのような料理を食べていたのかを知るのに貴重な情報源として現在まで伝えられている。

他にも1878から1880にかけてラフカディオ・ハーンが書いたクレオールの人々についての版画や記事が、ニューオーリンズの新聞「New Orleans Daily Item」に掲載されている。後にこれらの記事はまとめられ『Creole Sketches』として出版された。そこには当時のニューオーリンズに住む人々の生活が生き生きと描き出されており、クレオール料理の『La Cuisine Creole』と合わせて読むことで当時のニューオーリンズの様子を感じ取ることが出来る。ラフカディオ・ハーンは文化人類学者が行うようなフィールドワークの視点を持ちながらニューオーリンズを観察し続けた人物でもあったのだ。

また『La Cuisine Creole』は、単なる料理本というだけでなく、料理を通してニューオーリンズという都市の性格が巧みに描き出されているという意味でも貴重な書である。こうした料理本をアメリカで書いた人物が、後年に日本にやってきて『怪談』などの日本特有の物語を通して、日本という国そのものを描き出したのである。こうした表現方法はラフカディオ・ハーンの文筆家としての才能によるものであったことは間違いないと言えるだろう。

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)

クレオールの人々の描写

クレオールの人々について語るにおいて、まずは始めに文筆家としてのラフカディオ・ハーンの才能が遺憾なく発揮された秀逸な文章、「A Creole Courtyard:クレオールの中庭」の全文を以下に引用しておきたい。

【 クレオールの中庭 】 真崎義博 訳

かつては裕福な入植者のものだったというその古い家には、落ち着きと静かな幸福が漂っているように思えた。クレオールふうの家の多くがそうであるように、外観は平凡で地味な感じだった。アーチ型の玄関の大きな緑色の扉は閉ざされていた。張り出し窓の緑色のよろい戸も、下の賑やかな通りや紺碧の空をゆったりと流れる綿雲を物憂げに眺める眠たそうな目のように、なかば閉じていた。しかし、門の向こうには小さな楽園があった。奥行きも幅もある大きな中庭は、熱帯の緑で縁どられていた。ポーチの白色い支柱には蔦がからまり、塗り壁を這う蔓植物が、燃えるように赤い花の目で上の窓から屋内をのぞきこんでいる。庭のいちばん奥では、バナナの樹が眠たげにエメラルドグリーンの葉を垂らし、食堂の窓を覆う蔦が、戸口を訪れる者を歓待するように会釈していた。甘い果実の重みにねじれた腕を震わせるイチジクの古木は、中央に天然の絨毯をかたちづくっている明るい芝生に影を落としていた。小道沿いに一定の間隔をおいて並ぶ大きな陶器の花瓶には、棘のある幻想的な葉を持つ華麗な広葉樹が植えられ、ハチドリのように艶やかな花を咲かせていて、原始的な番小屋の番人といった風情だった。西側のポーチの入口近くでは、噴水がささやくようにかすかな音をたてていた。イチジクの木の陰から、あだっぽい鳩の甘くもの悲しい鳴き声が聞こえた。外では綿の荷車の音が響き、路面電車のベルが鳴っていたかもしれない。ただ、それは厳しい外界のこだまにすぎず、静かで心地よいなかの世界では、古風で善良な人々が年代物の椅子にすわり、別の時代のことばを語り、この世俗的な時代では忘れられた風変わりで高潔な礼儀の数々を守っていた。外界では鉄の時代がうなりをあげ、アメリカの交通の波が渦巻いても、なかでは、物憂げな噴水のささやきや、パリやマドリッドの言語で交わされる深い音楽的な話し声、黒髪の子供たちが甘く母音の多いクレオール語で交わす舌足らずの陽気なおしゃべり、そして、そのすべてを伴奏する鳩の愛撫するような鳴き声しか聞こえなかった。外界は1879年であっても。なかはスペイン支配の時代だった。噴水のそばの錆びたベンチには置き忘れたギターがあり、その傍らには絹の扇が転がっていた。戸口に置かれた揺り椅子の背には優雅なエッチングが載った欧州の雑誌が立てかけられ、戸口の奥をのぞくと、上等のボルドーの壜が並ぶ雪のように白い食卓を見え、西インドの芳醇な煙草の匂いがした。それでも、けっして運河通りを渡ろうとしない人々の存在を不思議に思う人々もいるのだ。

この文章を読んで最初にわたしはフランス人文学者のジェラール・ド・ネルヴァル(Gérard de Nerval:1808-1855)を強く感じさせられたことを正直に告げておきたい。そしてこの文章からラフカディオ・ハーンの、日本ではまだあまり知られていない(紹介されていないと思われる)深い才能の別の側面に始めて気付かされることになった。そして思ったことは「日本人の我々は、いまだ本当のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)像なるものを十分に理解しきれていないのではないか」ということであった。この文章を読んで、今までのわたしのラフカディオ・ハーン像、特に小泉八雲としての人物像に対する認識に大きな修正が求められることになったのである。

当時のラフカディオ・ハーンは新聞社でフランス文学に関する書評を書き、テオフィル・ゴーティエ(Théophile Gautier:1811-1872)の翻訳を行い、文筆家としての高い評価を得ていた。つまりアメリカでのラフカディオ・ハーンは、フランス文学に精通した、また同時にそうした感覚や感性を持つ文学的にも秀でた人物として知られていたのである。

そのゴーティエは、リセの上級生だったネルヴァルの影響で詩作にも励むようになったとされている。ここから互いは文学者として影響を及ぼし合う関係であったことが推測される。実際のところラフカディオ・ハーンの作品に対するネルヴァルの影響はあまり指摘されることはないが、このようなゴーティエとネルヴァルのつながりから考えると、彼らがラフカディオ・ハーンの文章に与えた影響には大きなものがあったのではないかとわたしは考えている。

ネルヴァルはシリアを旅行中にドゥルーズ派の密儀を授けられ、神秘主義、象徴主義、錬金術的なものの影響も受けた文学者である。それはラフカディオ・ハーンがニューオーリンズに住んでいる時にブードゥー教に関心を持つようになったことに通底しているようにも思える。わたしがラフカディオ・ハーンとネルヴァルが近しい感性にあると考えるのは、こうしたこともその理由のひとつとして指摘しておきたい。特にこの「クレオールの中庭」について言えば、これにネルヴァル的なものを強く感じさせられ大きな感銘を受けた。さらにこれだけの短い文章で、これほどまでにクレオールの人々の生活とその価値観、さらにその本質までも切り取っていることは、間違いなくラフカディオ・ハーンの卓越した文章力によるものであると言える。

クレオールの中庭の詳細

ここで再び「クレオールの中庭」の内容に話を戻そう。まずこの英語で書かれた文章は全体的に過去形であって、それがクレオールの人々の生活が伝統的であること、さらにはそれがクレオールの人々の前時代的な儀礼を守る価値観を表現していることに寄与している。また「外では綿の荷車の音が響き、路面電車のベルが鳴っていたかもしれない」という一文には「might」が用いられているが、これも建物の内側の人々にとっては外界がおぼろげで、彼らの住む世界が隔絶された別世界であるかのような効果を与えているように思う。

そもそも中庭についての描写であるということ自体が、クレオールの人々が住んでいるフレンチ・クオーターのスペイン風建築の特徴を如実に表している。スペインの建築は、強い日差しを避けるため建物を密集することで通りに影をつくるように配置される。同時に建物のなかに中庭(パティオ)を設けることで通気性を良くし熱を逃がすと共に、影のある中庭で外の開放感が得られるようになっているのである。この中庭には噴水がつくられ、そこで食事をするためのスペースも設けられている。このような建築様式は、ニューオーリンズがスペイン植民地下にあった時代に建てられた建物に顕著に見られ、現在でも残されているこうしたスペイン統治下の建物はフレンチ・クオーターを特徴付けるものとなっている。

フレンチ・クオーターにある中庭

またラフカディオ・ハーンは建物の窓や扉、さらには日よけの鎧戸についても言及していて、それが当時のフレンチ・クオーターにあったけだるい夏の暑さや倦怠のようなものを描き出すのに一役買っている。また蔦やイチジクやバナナといった中庭に生えている植物もフレンチ・クオーターという文化が混合した場所のエキゾチックさを上手く描き出すのに効果的であり、それがあたかもマーティン・デニー(Martin Denny)の音楽を聴いているような印象をわたしに懐かせてくれる。ちなみにわたしはこうした中庭の描写からは、1889年にモーリス・メーテルリンク(Maurice Maeterlinck)が出版した詩集の『温室』(仏:Serres chaudes)も起想させられた。物憂げな人工楽園のようなデカダンスに満ちた空間としての中庭の描写に、メーテルリンクの温室は非常によくオーバーラップする。

さらに描写に戻ってみたい。ここで二度言及される鳩の鳴き声は明らかにクレオール語を象徴するものである。ラフカディオ・ハーンはクレオールの人々の話す言葉が「古風で善良な人々が年代物の椅子にすわり別の時代のことばを語り」、さらに「物憂げな子供たちが甘く母音の多いクレオール語」と述べている。言葉の意味は分からないものの、独特で特徴ある響きのあるクレオール語が「あだっぽい鳩の甘くもの悲しい鳴き声」,「鳩の愛撫するような鳴き声」に対応して描写されているのである。 こうした濃密で芳醇なエキゾチシズムな中庭という空間とそこに居る人々の姿見えぬ片鱗だけを描写することで、ラフカディオ・ハーンは巧みにクレオールの人々の生活を伝えるだけでなく、彼らの気質のようなものも伝えようとしているのである。

クレオール語で陽気なおしゃべりをする子供が黒髪であることにも注目すべきだろう。これはそれらクレオールの子供たちに黒人の血が入っていることの指摘であり、クレオールの人々がどのような人々で構成されていたかを間接的に表現している。先にクワドルーンという有色自由人についても言及したが、そうした白人と黒人の混血が進むことで、クレオール人は独特の言語体系や各地の習慣が融合した独自の文化をつくりあげていたのである。

最後の一文でラフカディオ・ハーンは「けっして運河通りを渡ろうとしない人々」の存在を挙げている。そのような人々とはフレンチ・クオーターの中庭のある家に住む保守的なクレオール人たちである。運河通りというのは「Canal Street」というフレンチ・クオーターの南側の大通りで、この道は境界でこれを越えた南側は後の時代にアメリカ人によって建てられた市街エリアになる。つまり「運河通り:Canal Street」を越えない人々というのはクレオール語の通じるフレンチ・クオーターのエリアからは外には出ない人々のことであり、引いては古風な習慣や儀礼を守る保守的なクレオール人のことを意味しているのである。

実はラフカディオ・ハーンはこうした保守的な白人のクレオールの人々には馴染めない壁を感じていたようである。新聞に掲載された「That Parlour」という記事ではここではクレオールに招かれて通されるパーラーと呼ばれる応接室に対する嫌悪感が語られているが、その実、この嫌悪感は白人クレオールの人々に対するラフカディオ・ハーンの感情そのものなのである。 現在でもラフカディオ・ハーンが住んでいた家が156 S Robertson St, New Orleansに残されているが、ここは Canal Street を越えた一本南側の Cleaveland Avenue 沿いであり、正にフレンチ・クオーターに近ず離れずと言った微妙な距離感の場所である。こうした家の位置からもクレオール文化に深い関心を寄せながらも、そこに何となく居心地の悪さを感じていたラフカディオ・ハーンの心境が読み解けそうである。ちなみにラフカディオ・ハーンの家から「運河通り:Canal Street」を越えて直ぐの場所は、当時はまだ健在で営業していたストーリーヴィル (Storyville) である。

クレオール料理(ガンボ)

では実際にラフカディオ・ハーンが『La Cuisine Creole』で記したレシピの幾つかを紐解いてゆきたい。まずはガンボがどのようなレシピになっているのかを確認する。ガンボという料理は様々なスペルで記されることがあり混乱させられることが多いのだが、ラフカディオ・ハーンもご多分に漏れずガンボを「gombo」という現代とは異なるスペルで記している。『La Cuisine Creole』には9種類のガンボのレシピが掲載されているので以下に記しておく。

Remarks on Gombo of Okura or Filee

【 オクラガンボ、あるいはフィレガンボに関する注釈 】

このスープは冷めた鶏肉、七面鳥、狩猟肉、その他の肉のローストの残りを使い切るための経済的に優れた調理法である。鶏肉、肉、その他の材料を切って味付けし、鍋で薄茶色に炒め、肉の量に応じた熱湯を加える。肉または鶏肉(骨も含めて)2ポンド(約1kg)、それにハム0.5ポンド(約250g)、またはベーコン1ポンド(約500g)で1ガロン(3.7ℓ)のスープになり、これを煮詰めると6人分のガンボが出来上がる。沸騰したお湯を肉に加えたら、少なくとも2時間は煮込む。大骨を取り、オクラか、サッサフラスの葉を乾燥させて粉末にしたフィレと呼ばれる調味料を加える。これがガンボの違いになる。6人分のガンボには、スライスしたオクラを1クォート、フィレパウダーを使う場合は、コーヒーカップ1杯分を入れる。どちらを使っても、このスープに望ましいとろみが付くことになる。これに牡蠣、カニ、エビなどを旬の時期に入れるとより美味しくなる。ガンボは決して濾してはいけない。お好みでグリーンコーンやトマトなどを加えても良い。ガンボは通常は炊いたご飯を添えて提供される。

ガンボにオクラでとろみを付けるか、フィレパウダーでとろみをつけるかを選ぶようになっている。現代でもそうだが、オクラとフィレパウダーを併用して用いないところは百数十年前から同じということになる。クレオール料理のガンボにはトマトが加えられる傾向にあるが、このレシピでは必ずしも入れなくても良く、お好みで加えるというスタイルになっている。

Gombo with Crabs, or Shrimp

【 蟹あるいは海老のガンボ 】

牛肉1ポンド(約500g)とハム0.5ポンド(約250g)を両方とも1センチ幅に切り、大さじ2杯の沸騰したラードでこんがりと焼く。これに切り分けた大きなカニ4匹、またはむきエビ1ポンド(約500g)、または好みで両方を加え、小さなオクラを4ダースと大きなタマネギ1個、赤唐辛子少々と塩で味付けする。その後、鍋に具材が2インチ(5cm)ほど隠れるくらいのぬるま湯を加えて2時間煮る。もし濃くなりすぎたら、必要なだけ水を足す。牛肉の代わりに鶏肉を使っても良い。

現代で云うところのシーフードガンボのレシピである。ルーの作り方が現在のクレオールガンボのようにバターではなく、ケイジャンスタイルのラードで作られていることや、トマトが入っていないところが気になる。とろみはオクラで付けてあり、クレオールスタイルとケイジャンスタイルが混合している感がある。

Simple Okura Gombo

【 シンプルなオクラガンボ 】

牛肉1ポンド(約500g)と子牛の胸肉0.5ポンド(約250g)を1インチ(2.5cm)の厚さの正方形に切り、オクラを3ダース、タマネギ1個、赤唐辛子1さやをスライスして、全部を一緒にして炒める。焼き色がついたら半ガロン(約2ℓ)の水を注ぎ、沸騰したらまた足す。通常通りご飯と一緒に提供する。

確かにシンプルで作りやすい。ルーが使われておらず、現代のガンボでは必須とされる聖なる三位一体(玉ねぎ、セロリ、ピーマン)すら使われていない。シンプルでクラシカルなガンボのレシピと言えるだろう。

Oyster Gombo with Filee, No.1

【 オイスター・フィレガンボ No.1 】

鶏肉1羽、牡蠣50個、ハム1/2ポンド(約250g)を用意しガンボに風味をつける。玉ねぎ2個を細かく切り、ラードで炒め、小麦粉でとろみをつける。鶏肉とハムを切り、玉ねぎと一緒に炒める。その後、1パイント(約500ml)の沸騰したお湯を入れ、鶏肉がほとんど煮崩れるまで煮る。食事の30分前に、牡蠣と汁を入れる。食卓の準備ができたら、新鮮なサッサフラスの葉またはフィレパウダーを大さじ1杯取り、スープで少し濡らしてからスープの中でかき混ぜる。とろみが足りなければ、もうひと匙分を加える。スープにフィレを入れたらそのまま沸騰させず、火からおろしてすぐに提供する。

かなりの量の牡蠣が入るガンボである。このガンボにはハムが入るがこれはルイジアナ南部の特産品のタッソハムのことか、あるいはソーセージのアンデゥイユのことであると思われるが指定されていないのではっきりしない。

Gombo Filess with Oysters, No.2

【 オイスター・フィレガンボ No.2 】

大さじ1杯の小麦粉を大さじ1杯のラードで炒める。焦げ付かないようにゆっくり焼き色をつける。牡蠣2クォート分(約2ℓ)の汁を沸騰させ、沸騰したら切ったネギまたはタマネギ1カップ、ハム1枚、パセリ数本を入れ、茶色く炒めた小麦粉を混ぜ合わせる。これを15分ほど煮てから、2クォート(約2ℓ)の牡蠣を入れる。これを数分沸騰させてから塩と胡椒で味付けする。パセリを取り出し、乾燥させて叩いた新鮮なフィレパウダーを半カップ振りかける。新鮮でない場合は量を増やす。

こちらもラードを使うので、ケイジャンスタイルのルーの作り方に近い印象がある。パセリを入れて取り出すが、これは臭み消しのような目的であると考えられる。

Chicken Gombo with Oysters

【 オイスター入りチキンガンボ 】

若鶏1羽、または親鶏を半身に切り分け、塩、胡椒、小麦粉でまぶしてラードでフリカッセのようにこんがりと揚げる。新鮮なオクラ1クォートを切って、同じラードで炒める。よく焼き色がついたら鶏肉を鍋に戻して煮る。ハムのスライス1枚を加える。このガンボは1/4ポンドが適量である。鶏肉、ハム、オクラの上に、1/2ガロンの熱湯を注ぎ、3パイント(約1.5ℓ)になるまで沸騰させる。食べる10分前に2ダースの牡蠣とその汁1/2パイントを沸騰させた鍋に加える。煮立ったらよく炊いたご飯と一緒に提供する。

鶏を揚げてから加えるという方法は珍しい調理方法である。牡蠣は煮すぎないように食べる直前に入れて火を通すという方法が取られているが、同時代のレシピをみるとこうした方法がどのレシピにも共通して用いられている。

Maigre Oyster Gombo

【 肉無しのオイスターガンボ 】

牡蠣100個とその汁、タマネギ大1個を用意し、熱したラードにタマネギをスライスして入れ茶色に色付くように焼き、これに小麦粉大さじ1杯と赤トウガラシを加える。十分に濃くなったら牡蠣を入れ20分ほど煮る。バター大さじ1杯とフィレパウダーを大さじ1~2杯加え、火からおろしてライスと一緒に供する。

ニューオーリンズはカトリックの都市である。よって金曜日などの宗教的な肉断ちの日に食べられたのがこのようなガンボだったのだろう。魚介であれば肉断ちの期間中でも食べることが出来たので牡蠣が豊富に入れられている。現在はベジタリアン向けにGumbo Z'Herbesという野菜だけのガンボもあるが、当時はまだそのような需要はなかったのかもしれない。(少なくともラフカディオ・ハーンのレシピには野菜だけのガンボは記録されておらず、肉が入っていない場合は必ず魚介が代わりに入っている)

Maigre Shrimp Gombo for Lent

【 四旬節のための肉無しエビガンボ 】

エビ1パイントを1ℓの水で一度茹で、水気を切って冷ましておく。煮汁は後で使うので取っておく。オクラ3ダース、玉ねぎ2個、胡椒1個、パセリ少々を刻み、少量のラードまたはバターで茶色く色付くまで焼く。これにオクラとエビと先の茹で汁を加える。1時間ほど煮て、塩・胡椒で味を調える。エビやカニが手に入らないときは1~2時間水に浸して細かく刻んだ乾燥タラを0.5ポンド(250g)加えると良い。このガンボは少量の小麦粉でとろみをつける。好みの茶色になるように水を加えながら混ぜて調整し1時間煮込む。

こちらも宗教上の理由で肉を食べることが出来ないときのためのレシピである。先のレシピは牡蠣だったが、こちらはエビが使われている。エビもカニも手に入らない場合は乾燥タラを使うとあるが、これはスペインやポルトガルで食べられているバカリャウと同じものであろう。スペイン系クレオールもニューオーリンズにはいたのでこうした食文化も同居していたものと考えられる。

Crab Gombo, with Okura

【 オクラと蟹のガンボ 】

大きめのカニを6杯用意し、冷水にしばらく浸けておく。冷めたら手足を切り落とし、生きたままの方が味が繊細になるので、きれいに洗って、ラード1カップ、切った玉ねぎ1カップ、パセリの小房、小麦粉大さじ2杯の入った鍋にカニを殻ごと入れて炒める。15分ほど煮込んでから、2パイントの熱湯と1クォートのスライスしたオクラを注ぎ、30分ほど静かに煮込んでから、赤身のハム1切れ、1クォートの上質の仔牛または牛肉のストック(2クォートの水で2ポンドの仔牛または牛肉を1クォートになるまで煮込んだ)を加える。小さじ1杯の塩と同じ量の黒コショウと唐辛子で味付けして30分煮込んで完成である。牡蠣の季節には、牛肉のブイヨンの代わりに牡蠣1クォートとその汁を2クォートを入れて作ることも出来る。

ブイヨンに牛肉を用い、蟹を具にしたガンボである。牡蠣を使う方法も記されているが、その方法だとかなり豪華なシーフードガンボとなる。このガンボにはオクラもフィレも加えられていないが、ブイヨンがかなり煮詰められてあるので、これを加えることでとろみを付けているようである。

クレオール料理(ジャンバラヤ)

ラフカディオ・ハーンは『La Cuisine Creole』でひとつのジャンバラヤのレシピを記録している。ラフカディオ・ハーンはジャンバラヤを「jambalaya」あるいは「jambolaya」というブレのある綴りで記している。ガンボもそうだったが、まだこの当時は料理のレシピも名前も定型化されていなかったのではないだろうか。以下はそのレシピである。

Jambalaya of Fowls and Rice

【 鳥と米のジャンバラヤ 】

鶏肉1羽を切って煮込み、半分ほど煮込んだら、米1カップ、ハム1切れをみじんに切ったもの、コショウと塩を加え、米が鶏の肉汁をすべて吸い込んで膨らむまで一緒に煮込むが、固くなったり乾いたりしてはいけない。深皿に盛りつけて提供する。南部の子供たちはこの料理がとても好きであり、起源はインディアンの料理とされ、とても健康的で美味な料理である。いろいろな具材でも作ることができる。

ラフカディオ・ハーンはジャンバラヤをインディアン由来の料理であると記しているが、先に既に説明したようにこれはインディアンでもスペインでもアフリカ由来の料理でもなく、フランスのプロヴァンス地方の米料理に由来するということである。よってラフカディオ・ハーンの説明は間違いである。クレオール料理のジャンバラヤということであるが、このレシピにはトマトが使われておらず、ケイジャンスタイルに近いジャンバラヤであるように思える。

文化人類学者としてのラフカディオ・ハーン

ラフカディオ・ハーンは多彩な人物で、新聞記者として働く傍ら、エッセイを書き、イラストを描き、文芸評論をこなしながらクレオールの料理本も記した。さらにラフカディオ・ハーンは文化人類学者的な視点も持つ人物だった。それは『クレオール・スケッチ』のようなニューオーリンズに住む人々の生活を書き残したことに良く現れている。またそれに加えて、ニューオーリンズに深く根差したブードゥー教にも関心を示し、フィールドワークを行っている。ブードゥー教とは、植民地時代の奴隷貿易でカリブ海地域へ強制連行されたダホメ王国(現在のベナン)の伝承・信仰がキリスト教と習合した事によって成立した宗教である。現在でも西アフリカのベナンやカリブ海の島国ハイチやアメリカ南部のニューオーリンズなどで信仰されている。

ラフカディオ・ハーンはジャン・モンタネ(Jean Montanet)というブードゥー司祭に興味を持ち、1885年8月に90歳代で亡くなったこの人物について追悼記録を『The Last of the Voudoos』と題して書き残している。この記事が掲載されたのは『Harper's weekly』の1885年11月7日であり、クレオール料理本の『La Cuisine Creole』も同じ年に出版されているので、クレオール料理についての執筆と並行して、このブードゥー司祭に対する興味と執筆は進められたということになるだろう。

ジャン・モンタネはセネガル出身とされる人物で、その特殊能力から自由人となりバイユー通りに大きな屋敷を構え、少なくとも15人はいたとされる妻と、50人はいたとされる子供たちと豊かな生活を送っていた。その敷地はBayou RoadからPrieur Streetにまで広がり、そこには当時はジャン・モンタネが隠した財産が埋まっていると信じられていた。またジャン・モンタネは人気取りのために隣人たちにガンボやジャンバラヤを惜しみなく振舞っていたようであるが、疫病の際には慈善活動の為にこれを行ったともラフカディオ・ハーンは書いている。

ちなみにジャン・モンタネには様々な名前があり、そのなかのひとつがドクター・ジョンである。先に紹介したミュージシャンのドクター・ジョンは、このブードゥー司祭だったジャン・モンタネの名前のひとつから取ってドクター・ジョンと名乗り始めた。デビュー当時のドクター・ジョンはブードゥー司祭という設定で演出されていてイロモノ的な存在だったようである。また最初は自身はプロモーター側の人間で、本来は友人がドクター・ジョンとしてデビューするはずだったそうだが、最終的に自身がドクター・ジョンとなり、その設定を引き継いでアルバムをリリースすることになった。ドクター・ジョンの1stアルバムの最初の曲が「Gris-Gris gumbo ya ya」で、ちょっと変わった曲なのでコーラス歌詞を以下に引用しておく。

Gris-Gris gumbo ya ya

Hey now

Gris-Gris gumbo ya ya

Hey now

Gris-Grisというのはブードゥー教のお守りのことである。これにガンボなどの料理名も交じり独特の世界観である。ブードゥー司祭だったジャン・モンタネにラフカディオ・ハーンは関心を持ち、その後の時代には、ドクター・ジョンというミュージシャンが名前を借りて誕生するあたりは、やはりニューオーリンズならではと言えるのではないか。さらにラフカディオ・ハーンついて言えばこのようなブードゥーに対する興味が、後に日本の「怪談」への興味へと繋がっていったようにも思える。ニューオーリンズやクレオールを軸に、料理も音楽も文学も、実に様々なことは繋がっているのである。

『The Picayune's Creole Cook Book』

ピカユーン・クレオール・クックブックは、1900年から1985年の間に17版に亘って重版されたクレオールとケイジャンの料理本である。ニューオーリンズの新聞のタイムズ=ピカユーン(The Times-Picayune)によって発行されており、その著者は匿名になっていて書籍に名前が記されていない。しかし他の記事などから、ニューオーリンズのフランス系クレオール出身で、タイムズ=ピカユーン紙の女性記者だったマリー・ルイーズ・ポインツ(Marie Louise Points)が作者だったと考えられている。

ピカユーン・クレオール・クックブックに掲載されているレシピは、合計すると2000以上が含まれることになる。このことはピカユーン・クレオール・クックブックが歴史ある料理書であり、また長年にわたり版を重ね続けてきたことを表している。1900年から1910年までに出版された初版から第4版までタイトルは『The Picayune's Creole Cook Book』であったが、第5版から『The Picayune Creole Cook Book』というタイトルに変更された。

初版から第4版までは、それまで白人家庭にお手伝いさんとして働き、料理を行ってきたアフリカ系アメリカ人女性が南北戦争後に奴隷が解放されたという背景のもとで書かれている。つまりこれによって白人女性が自身で料理をしなければならなくなり、そうした読者(白人女性)を対象にした料理方法がこの本では書かれているのである。しかし1916年出版の第5版ではレストラン経営者やプロの料理人が息子にそのレシピを伝えるという男性読者にその対象が変えられた。さらに1922年と1928年に出版された第6版と第7版では再び女性が読者対象となり、母から娘といった受け継がれるレシピとして書かれている。以下の確認できる幾つかのエディションを記しておく。

『The Picayune's Creole Cook Book』第2版 1901年刊

『The Picayune's Creole Cook Book』第4版 1910年刊

『The Picayune Creole Cook Book』第5版 1916年刊

『The Picayune Creole Cook Book』第6版 1922年刊

ガンボのレシピ

『The Picayune's Creole Cook Book』第4版には10種類のガンボのレシピが掲載されている。昔の料理本では、どのような料理素材がどの分量使われるか、作り方の文章中で述べられるのが普通だった。しかしこの本では素材と分量がまず始めに挙げられており。現代の料理書と同じような情報の提供の仕方で行われ始めたことも注目すべきところである。以下、同書に掲載されている10種類のガンボレシピを紹介しておくことにしたい。

Gumbo Filé

【 ガンボフィレ 】

柔らかい鶏肉(大)1羽

赤身のハム 大2枚または1ポンド

バター テーブルスプーン2杯またはラード1オンス

ベイリーフ1枚 パセリの小枝3本

牡蠣 3ダース

タマネギ大 1個 トリメの小枝 1本

牡蠣の汁 2クォート

沸騰したお湯 2クォート

赤唐辛子(種なし)半鞘

塩、胡椒、カイエンヌ 適宜

鶏肉をきれいに洗いフリカッセのように切り分け、塩と黒胡椒で味を調える。ハムはサイコロ状に切り、タマネギ、パセリ、タイムは細かく刻む。スープ用のケトルまたは深めのシチュー鍋にラードまたはバターを入れ、熱くなってからハムと鶏肉を入れ、蓋をして5~10分ほど炒める。その後タマネギ、パセリ、タイムを加え、焦げないように時々かき混ぜながら炒める。焼き色がついたら沸騰したお湯を加え、十分に加熱した牡蠣の汁を投入する。細かく刻んだローリエと、唐辛子のさや半分を加え、さらに1時間ほど煮込む。

夕食の準備がほぼ整ったら、新鮮な牡蠣を加える。ガンボをもう3分ほど火にかけてから鍋を火からおろす。ガンボにフィレパウダーを加えたら、決して温めてはいけない。大さじ2杯のフィレパウダーを取り、沸騰した熱いガンボ鍋に少しずつ入れ、ゆっくり完全に混ぜる。米は、粒がばらばらになるように別に茹で、蓋をして別の皿で食卓に出す。ガンボ1皿にライススプーン2杯程度を盛り付ける。

上記のレシピは6人家族用であるが、量は必要に応じて増やすことができる。ガンボは決して米と一緒に煮てはならない。また、ガンボを火にかけている間にフィレパウダーを加えてもならない。フィレパウダーを加えた後に煮るとガンボの粘質が強くなり過ぎてしまうからである。鶏が使えない家庭では、代わりに牛のモモ肉を代用すれば美味いガンボをつくることが出来る。

最初に記載されている、鶏肉を使った最も基本的なレシピである。現在のようにルー(Roux)が加えられていないが、当時の他のレシピでもルーを用いているものは非常に少ない。ガンボはフランスの影響が強いと考えられていることから、どのような種類のルーを用いるかがガンボ調理のポイントであるかのように言われているが、実際には過去のガンボレシピを見るとこの点はあまり重要視されていなかったことが分かる。

さらに野菜に関しては、現在のガンボでは欠かせないものとされている「聖なる三位一体」と呼ばれるセロリ、ピーマンが入っておらず(玉ねぎは入っている)、本来はこうした野菜の使用方法がフランス料理のミルポアの影響を昔から受けたものであるとする見方に対する疑問を感じさせるものとなっている。必ずしも昔からこうした香味野菜がガンボには欠かせない要素として入っていた訳ではなかったのである。

またニンニクもガンボには使われていない。19世紀頃はニンニクは下賤な食べ物であると考えられており、上流階級の人々はこれを食べなかったからと考えられる。さらに現在のクレオール料理のガンボで良く使われるトマトもこれに加えられていない。そしてとろみ付けがオクラではなく、フィレパウダーで行われているのも重要なポイントである。他のレシピでもフィレパウダーが使われているものが多いので以下にその割合を示しておく。

ガンボにとろみを付ける方法

かつて、とろみはフィレパウダーで付けることが多かったと考えられる。もともとガンボとはオクラを意味するアフリカ由来の言葉だったが、オクラよりもフィレパウダーが多く用いられており、これをチョクトーインディアンがガンボにもたらした最大の貢献だとみなすべきだろう。

Turkey Gumbo

【 ターキーガンボ 】

残り物のターキー

1/2ポンドの赤身のハム

バター:テーブルスプーン2杯、またはラード1杯

ベイリーフ1枚 パセリの小枝3本

牡蠣3ダース

タマネギ大1個 タイムの小枝1本

2クォートの牡蠣の汁

赤唐辛子のポッド(種なし)

塩、胡椒、カイエンヌ(お好みで)

良く管理されたクレオールのキッチンでは何も無駄にすることはしない。ターキー料理が供された後は、その残りを保存しておいてターキー・ガンボという最高の料理に仕上げる。調理方法はチキンガンボと同じで、チキンの代わりにターキーの白身と黒身を骨から切り離して作られる。

まず細かく刻んで熱したラードを鍋に加え、サイコロ状に細かく切ったハムを入れる。ターキーの骨と枝肉を入れ、沸騰したお湯を加えて先のレシピと同じように調理する。適時、骨と枝肉を取り除き、牡蠣を入れて鍋を火から下ろして、ガンボにフィレパウダーを加える。これを炊いたご飯と一緒に食べる。ターキー・ガンボは、野生のターキーを使って調理することによりデリケートな味わいになる。

鶏肉をターキーに代えたレシピで、ターキーの残りの屑肉をつかった質実剛健な料理である。もともとガンボが黒人奴隷によっても食されてきたものであることを考えると、こうした料理方法が本来であればガンボの本質であると見ることも可能かもしれない。こうした肉と牡蠣を合わせて煮込むところにガンボの旨さがあると言える。

Squirrel or Rabbit Gumbo

【 リスあるいはウサギのガンボ 】

リスまたはウサギ1羽

赤身のハム2切れまたは1/2ポンド

パセリの小枝3本 タイム1枝

ベイリーフ1枚 タマネギ大1個

3ダースの牡蠣

2クォートの牡蠣の汁

赤唐辛子のさや(種なし)1個分

カイエンヌペッパーひと振り

塩・胡椒 適量

リスまたはウサギの皮を剥いできれいにし、フリカッセのように切り分け塩と黒胡椒をよく振っておく。ハムはサイコロ状に切り、タマネギ、パセリ、タイムは細かく刻んでおく。深めのシチュー鍋にラードかバターを入れ、熱くなったらリスあるいはウサギの肉を入れる。蓋をして8〜10分ほど炒め、その後、チキンガンボと全く同じように鍋を火から下ろしてからフィレパウダーを加え、ルイジアナ米を添えて完成である。

ウサギを料理に使うところにフランスの影響を感じさせられる。ガンボにはあらゆる種類の肉が使われ、それがガンボのバリエーションになっているということを示すひとつのレシピ例である。ここまで見てきたガンボのレシピには常に3ダーズもの牡蠣が加えられていることから、ニューオーリンズには海産物が豊富であったことをうかがわせるレシピでもある。

Okra Gumbo

【 オクラガンボ 】

鶏肉1羽 タマネギ1個

新鮮なトマト(大)6個

2パイントのオクラ、または50個

赤唐辛子 1/2さや、種無し

ハム大2枚 ベイリーフ1枚

タイムまたはパセリの小枝1本

バター:テーブルスプーン2杯、またはラード1杯

塩とカイエンヌ(お好みで)

鶏肉はきれいに洗って切っておく。ハムは四角かサイコロ状に切り、玉ねぎ、パセリ、タイムはみじん切りにしておく。トマトは皮をむいて細かく刻み、果汁をとっておく。オクラは洗って茎を取り、2分の1インチの薄さに切る。スープケトルにラードまたはバターを入れ、鶏肉を熱し、ハムを加え蓋をして10分ほど熱する。次に、刻んだ玉ねぎ、パセリ、タイム、トマトを加え、焦げ付かないよう良くかき混ぜる。オクラは非常にデリケートなのでかき混ぜないとすぐに焦げてしまう。そのため多くのクレオール料理人は、オクラをフライパンで別に炒めてコショウ、カイエンヌ、塩で味付けをして鶏肉に加える。しかし、炒めた鶏肉にオクラを加え、焦げ付かないように注意しながら炒めるだけで、同じように良い結果が得られるだろう。焦げはガンボの味を損なうのである。良く焼き色がついたら、沸騰したお湯(約3リットル)を加え、ストーブの後ろに置いて、さらに1時間ほど静かに煮込む。熱々のうちに、きれいに炊いたご飯と一緒に供する。ガンボでは鶏肉の代わりにターキーの残りを利用することも出来る。また鶏肉が手に入らない家庭では、鶏肉の代わりに牛肉か仔牛のモモ肉を細かく刻んで使うことも出来る。しかしチキンガンボが一番美味ということは覚えておいて頂きたい。しかし調味料によっても味は大きく左右されることもあるだろう。

最初に挙げたフィレガンボと対をなす料理が、このオクラガンボということになるだろう。基本的な両者の違いは、とろみ付けの部分である。オクラを炒めてから加え煮込む方法が取られており、こうしてガンボにとろみを付けることが出来る。

またここで始めてガンボのレシピにトマトが登場する。現代ではクレオール料理のガンボにトマトが入ることが多いが、それはオクラとセットである。ここにもそうした片鱗が見えるように思える。

Crab Guiubo

【 蟹のガンボ 】

ハードまたはソフトシェル・クラブ 1ダース

タマネギ1個

新鮮なトマト(大)6個

2パイントのオクラ、または50カウント

赤唐辛子のさや(種なし) 1個

ベイリーフ1枚 タイムかパセリの枝1本

大さじ1杯のラードまたは 2杯のバター

塩、カイエンヌ 適量

これはクレオールの人たちの間で、カトリックの断食の日や精進料理によく作られているガンボである。ハードシェルクラブでもソフトシェルクラブでも良いが、前者の方がよく用いられる。なぜならば贅沢品とされる後者のソフトシェルクラブよりは、ハードシェルクラブの方が安く、いつでも手に入れることが出来るからである。

カニは常に生きたまま売られている。まずハードシェルクラブを湯がいて、すでに述べた作り方に従ってきれいにし、エラや砂袋を注意深く取り除く。その後、爪を切り落として胴体を割り、4分の1にカットして塩・胡椒で味を調える。鍋にラードを入れ、熱くなったら胴体とツメを入れる。蓋をして5~10分後に皮付きトマト、刻んだ玉ねぎ、タイム、パセリを加え、焦げ付かないように時々かき混ぜながら煮る。5分後、細かく切ったオクラを加え、焦げ目がつかない程度に焼き色がついたら、細かく切ったローリエとトマトの絞り汁を加える。沸騰したお湯を2リットル半ほど注ぎ、赤唐辛子を投入して1時間ほどよく煮込む。出来上がったら、カイエンヌペッパーと塩で味を調え、タレに注ぎ、炊いたご飯と一緒に供する。この量で一人当たり甲羅の柔らかい蟹なら2杯、硬い蟹なら2杯となる。

ソフトシェル・クラブは、硬い殻のカニが殻を脱ぎ捨てたものである。3、4日で殻が固まるので、ニューオーリンズの市場でよく見かける甲羅の固いカニほど大量には手に入ることが少ない。

ニューオーリンズはカトリック教徒の多い都市である。これは入植してきたフランス人がカトリック教徒だったからである(東部に入植したイギリス人たちはプロテスタントだった)。カトリックでは四旬節や聖金曜日の期間中は肉を絶って精進食を食べなければならず、こうした宗教習慣から生まれたのがこのガンボレシピだったと考えられる。

肉は絶たなければならなかったが、それでも海産物は食べることが出来たので、ここでは蟹が使われている。これが逆に豪華なガンボレシピになってる。かつてのカトリック教徒は四旬節の時期、さらには金曜日には肉を食べることが出来ない習慣の元にあったが、1965年の第二バチカン公会議で肉絶ちが緩められ、現在ではこうした宗教的な食事制限はなくなっている。ニューオーリンズはカーニバル(謝肉祭)が有名行事として知られているが、謝肉祭とは肉食を絶つ四旬節(約40日間)に入る前に大いに肉を食べて祝おうという行事である。現在はそうした宗教的な意味よりも、祝祭的な行事になってきているようであるが、過去のこうした宗教習慣がこのガンボレシピを生んだことに間違いはない。

Oyster Gumbo

【 牡蠣のガンボ 】

牡蠣1ダース

2クォートの牡蠣の汁

大さじ1杯のラードまたはバター

1クォートのお湯

テーブルスプーン2杯の小麦粉

白タマネギ大1個

パセリ、タイム、ベイリーフ

塩、胡椒はお好みで

鍋にラードを入れ、熱くなったら小麦粉を加えて茶色のルーを作る。焦げ付かない程度に焼き色がついたら、みじん切りの玉ねぎとパセリを加える。これらを炒め、焼き色がついたら刻んだローリエを加え、熱い牡蠣の汁を注ぎ、これにさらにお湯を加える。沸騰してきたらよく水気を切った牡蠣を加えて3分ほど煮てから火を止め、大さじ2杯のフィレパウダーを沸騰した熱いガンボに少しずつ混ぜ合わせる。湯煎にかけて蓋をして、すぐに食卓に運び、茹でた米を添え一人当たり6〜8個の牡蠣を入れて供する。

この牡蠣のガンボには肉が入っておらず、先の蟹のガンボと同様に精進食として食べられたものと考えられる。このレシピには特筆すべき特徴があって、それはルー(Roux)を用いているところである。バターあるいはラードを熱して小麦粉を炒めているが、この色が茶色(Brown)とあり、この炒め加減に現代のクレオール料理のルーに共通するものがあるのを感じる。(ケイジャン料理のルーはダークブラウンである)

Shrimp Gumbo

【 海老のガンボ 】

リバーシュリンプは小さくて繊細すぎるため、このガンボには必ずレイクシュリンプが使わる。エビは100匹くらい、あるいは小さなカゴ一杯分を使う。エビのガンボを作る場合、フィレパウダーとオクラのどちらを用いても良いが、オクラを使った方がはるかに美味しくなることは覚えておいて頂きたい。ガンボに入れる前に、エビは必ず先に湯がいておく。

オクラを使う方が美味であるとして、オクラを推奨しているレシピである。

Shrimp Gumbo File

【 海老のフィレガンボ 】

上質のレイクシュリンプ 50匹

牡蠣の汁 2クォート

お湯 1クォート

タマネギ大1個 ベイリーフ1枚

パセリの小枝3本 タイムの小枝1本

ラードまたはバター 大さじ1杯

小麦粉 大さじ1杯

カイエンヌペッパーひと振り

塩とブラックペッパー 適量

エビは湯通しして殻を剥き、熱湯で茹でてから強めに味付けをしておく。鍋にラードを入れ、熱くなったら小麦粉を加え、茶色のルーを作る。焦げ目がつかず、きれいな焼き色がついたら、みじん切りにした玉ねぎとパセリを加える。牡蠣の汁、お湯あるいは海老を茹でた酒を丁寧に濾したものを加える。いい具合に煮詰まってきたら、食べる5分前に、ガンボにエビを加えコンロから離す。沸騰した熱いガンボに、大さじ2杯ほどのフィレパウダーを加え好みでとろみをつける。塩・胡椒で味を調える。米と一緒に直ぐに供する。

このレシピでもルーが使われていることが特徴的である。現代のクレオール料理でルーはバターに小麦を加えて炒めて作られるが、『The Picayune's Creole Cook Book』では主にラードが使われており、これはケイジャンのスタイルに近いものとなっている。しかしルーの色はクレオール特有の茶色(Brown)であり、ここはケイジャンとは異なっている。

「海老のフィレガンボ」という料理名が示すように、これはフィレパウダーをとろみ付けに使うレシピである。先の「海老のガンボ」レシピではオクラを使った方が美味であるとしながらも、こちらのレシピではわざわざフィレパウダーを使うレシピとして記載されていることに疑問を感じられるかもしれない。その理由として考えられるのは、新鮮なオクラが入手できるシーズンは限られており、年間を通して使うことができるフィレパウダーは利便性が高いからである。現在は冷凍技術が進歩しており、必ずしも過去のようにフィレパウダーに頼らなければならないという状況ではなくなっている。

Green or Herb Gumbo

【 野菜あるいはハーブのガンボ 】

仔牛の肩ばら肉

赤身のハムの大きなスライス1枚

それと同量の若葉

キャベツ、ラディッシュ、カブ、マスタード、ホウレンソウ

クレソン パセリ、グリーンオニオン

赤または白のタマネギ大1個

赤唐辛子のさや1/2

ベイリーフ1枚 タイムの小枝1本

スイートマジョラム 1

クローブ 1 オールスパイス 9

味付けのためのカイエンペッパー

葉はよく浸して洗い、一枚ずつ丁寧に洗い、折り目や畝に虫が潜んでいないかを確認する。次に葉の中央にある固い葉脈をすべて取り除く。その後、小さじ1杯のクッキングソーダを加えて茹でる。ゆで汁から引き上げて細かく刻み、茹で汁は残しておく。

仔牛の胸肉とスライスしたハムを細かく切り、黒コショウと塩で味付けし、白または赤のタマネギ大1個をみじん切りにする。深めのフライパンにラードを小さじ山盛り1杯入れ、熱くなったら、切った仔牛とハムを入れる。蓋をして、焦げ付かないように時々かき混ぜながら10分ほど煮込む。その後、みじん切りにした玉ねぎと細かく刻んだパセリ少々を加える。こんがりと焼き色がついたら、青菜を加え、青菜を茹でたお湯を4クォートほど注ぐ。細かく刻んだローリエ、タイム、スイートマジョラム、赤唐辛子のさや、クローブとオールスパイスを細かくつぶして投入する。コンロに戻してさらに1時間ほど煮込み、カイエンヌまたは「ホットペッパー」を加えれば、ニューオーリンズ特有の普通のクレオール・ガンボの完成である。これに茹でた米を添えて供する。

野菜を主としたガンボである。しかしこれにはハムや仔牛の肩ばら肉が入っていることから精進食であるとは言えない。他のガンボと比べるとハーブやスパイス使いが複雑になっており、ここは現在のガンボに共通するものがある。

とろみ付けには、オクラもフィレパウダーもルーも使われていない。これは野菜を煮溶かすことで「とろみ」を得ている為だと考えられる。

Cabbage Gumbo

【 キャベツののガンボ 】

キャベツ(緑・白) 大1個

牛モモ肉 1枚

赤身の大きめのハムスライス 2枚

クレオールソーセージ 2ポンド

カイエンヌペッパー 1さや(種無し)

牛乳 1パイント

ラード 大さじ1杯

塩、ブラックペッパー、カイエンヌをお好みで

キャベツのガンボ(Gombo Choux)は、特に子供のいる家庭で人気のクレオール料理で、栄養価も高く、キャベツの調理法としては最も美味で香ばしいものである。

虫を避けるためにキャベツの葉を一枚一枚別々によく洗い千切りにし、芯はサイコロの半分ほどの大きさに細かく刻む。ステーキまたは牛肩ばら肉を小さな四角形に切り、ハムを切って、一番深い釜で炒める。ラードが非常に熱いうちに肉を鍋に入れる。焼き色がついたら、玉ねぎのみじん切りとソーセージを加え、さらにキャベツのみじん切りを加えて混ぜ、焦げないように十分に水を注ぐ。ブラックペッパーを少々加える。よくかき混ぜて材料によく火を通す。必要に応じて水を少し加え、焦げないようによくかき混ぜる。

完全に火が通ったらクリームソースを作る。

フレッシュな牛乳1パイントと小麦粉大さじ2杯を取り、ダマにならないようによく混ぜる。これを沸騰したガンボに入れ5分ほどかき混ぜる。茹でたご飯と一緒に提供する。もしも牛乳が手に入らない場合は、小麦粉を同じ分量の冷たい水に混ぜて、先に述べたようにかき混ぜると、ほとんど同じ効果が得られる。小麦粉を茹でた後のガンボは、5分間火にかけたままにしておくと焦げてしまうため注意が必要である。

このレシピが貧乏人の財布に合わないようであれば、ソーセージや牛肉の丸焼きを省略してもよい。このレシピにある材料であれば以下のコストより高くなることはない。キャベツ 5セント、ハム 5セント、ステーキ 10セント、ソーセージ 10セント、牛乳 5セント。貧富の差に関係なく、栄養価の高い料理であり、それだけで立派な夕食になる。

前のレシピに続いての野菜のガンボである。キャベツをメインにしたガンボで経済的な料理であることが強調されている。特徴はとろみ付けにオクラもフィレパウダーも使われていないことである。牛乳に小麦を混ぜたホワイトソースのようなものを加えてとろみ付けをしており、ガンボの色はかなり明るいものになる。ガンボというよりも現在のホワイトシチューのようなイメージの料理である。

ジャンバラヤのレシピ

『The Picayune's Creole Cook Book』に掲載されているジャンバラヤのレシピも確認しておく必要がある。4種類のジャンバラヤのレシピが掲載されており、以下にそれを挙げ解説することにしたい。

Creole Jambalaya

【 クレオールジャンバラヤ 】

ジャンバラヤはニューオーリンズで人気のあるスパニッシュ・クレオール料理で、次のようなレシピで作られる。

米 1.5カップ

新鮮な豚肉 1ポンド

ハムのスライス 1枚

ショーリス・ソーセージ(ポークソーセージ)1ダース

タマネギ2個 大さじ1杯のバター

ニンニク2片 タイムとパセリ各2枝

ベイリーフ2枚 クローブ2個(細かく挽いたもの)

3クォートのビーフ・ブロスかお湯(ブロスが望ましい)

唐辛子 スプーン1/2杯

塩、胡椒、カイエンヌ(お好みで)

豚肉は赤身も脂身も細かく約1cm四方の大きさに切る。玉ねぎはみじん切り、にんにくとハーブもみじん切りにする。クローブは挽いておく。

鍋に大さじ1杯のバターを入れ、玉ねぎと豚肉を入れ、ゆっくりと焼き色をつける。頻繁にかき混ぜながら、少しずつ焼き色を付けるようにする。焼き色がついたら、細かく刻んだハムとニンニクを加える。さらに、みじん切りにしたハーブ、タイム、ローリエ、パセリ、クローブを加える。さらに5分ほど焼き色をつけたら、細かく刻んだ1ダースのショーリスソーセージを加え、5分ほど煮込む。その後、3クォートの水またはビーフ・ブロスを加えるが、ここは水よりもビーフ・ブロスを優先して使用すべきである。10分ほど煮て、沸騰したら、丁寧に洗った米を加える。そして小さじ半分のチリペッパーを加え、塩とカイエンヌで味を調える。クレオール人はカイエンヌで味付けを行う。さらに30分、または米が炊けるまで煮込み、熱いうちにこれを供する。よくかき混ぜ、全体をがよく混ざるようにする。これで本物のクレオール・ジャンバラヤの完成である。豚肉の代わりに仔牛の胸肉を使う人もいるが、味は豚肉の方が比較にならないほど優れている。しかしこれは好みの問題である。

最初に但し書きとして、スパニッシュ・クレオール料理であると述べているが、これは疑問視すべきであろう。先にも取り上げたようにジャンバラヤはパエリアなどのスペイン由来とは言えないからである。このレシピ制作者は歴史的経緯から単純にスペイン由来であると考えたのかもしれない。またこのレシピにはニンニクが使われており、これもスペイン由来のものとする要素を強めているように感じられる。

最初に掲載されているこのクレオール・ジャンバラヤのレシピが、基本となる型になっていると思われるが、このレシピには後年になってクレオール・ジャンバラヤの特徴として見られるようになるトマトが使われていない。

ジャンバラヤに加えられるショーリス・ソーセージとは南ルイジアナのポーク・ソーセージで、これも燻製されていることで独特の味わいのある加工肉食品となっている。ジャンバラヤはガンボに比べて、ニンニクやスパイス(唐辛子)が多く入り、全体的に辛めの味付けが行われていることも特徴である。

Crab Jambalaya

【 蟹のジャンバラヤ 】

良質の大きなカニ 1ダース

米 1/2カップ

ブロス(出汁) 3クォート

トマト 3個 玉ねぎ2個

バター 大さじ1杯

小麦粉 小さじ1杯

にんにく2片 タイム 小枝2本 月桂樹の葉2枚

唐辛子 小さじ1/2

塩と黒胡椒で味を調味

まずカニを茹でてから、次に体を四分の一に細かく切る。あとの料理方法は後で述べるエビのジャンバラヤとまったく同じである。

特に言及されていないが、後に取り上げられている「エビのジャンバラヤ」から考えると、この料理も精進食としてジャンバラヤなのではないかと思われる。レシピに肉は入っていないが、どのようなブロスを使うのかがひとつのポイントにはなるだろう。

Jambalaya au Congri

【 インゲン豆のジャンバラヤ 】

米 1カップ ササゲ豆 1パイント

大きな玉ねぎ 1個 塩肉の1/2ポンド

ハムの1平方インチ

洗った後に塩肉はさいの目に切り、ハムはみじん切り

ササゲ豆と塩肉とハムを一緒に鍋で茹でる。細かく刻んだ玉ねぎをこれに加える。米は別に炊いておく。豆とご飯が炊き上がったら、豆の鍋にご飯を注ぎ加える。豆の鍋には十分に汁気がなければならず、これをご飯とよく混ぜる。これを5分間煮て温めて供する。金曜日と断食日にクレオールの人々は豆に水を加えて沸騰させ、これにバターを1杯加える。食卓でも好みに合わせてこれにバターを加えて食べる。肉は加えられていないが、ジャンバラヤは肉入りの方がはるかに美味である。

ニューオーリンズというカトリックの都市ならではのジャンバラヤの精進食である。宗教上の理由から、毎週、金曜日は肉を食べることが出来ず、こうした肉無しのジャンバラヤのレシピも掲載されたのだろう。ササゲ豆が加えられており、これが肉に代わるタンパク質の役割を果たしている。またバターを加えることで、肉が入らなくともコッテリとした厚みを料理に与えている。

豆の種類であるが、料理名には「Congri」というインゲン豆を意味する名前が付けられている。カリブではインゲン豆は料理に良く使われる素材で、ご飯と炊き込んだ赤飯のような「Arroz Congri」という料理もある。しかしレシピ内容を見ると「Cowpeas」という種類の豆になっている。これは別名でブラック・アイド・ピーズ(Black Eyed Peas)という種類の豆で、日本で言えば「ササゲ豆」ということになる。Congri=Cowpeasという確証がないが、日本ではインゲン豆とササゲ豆は別物であるので別表記で記載しておく。

Shrimp Jambalaya

【 エビのジャンバラヤ 】

米 1/2カップ

トマト 3個

レイクシュリンプ 80匹

玉ねぎ2個 調味用カイエンヌ

バター 大さじ1杯

小麦粉 大さじ1杯

唐辛子 小さじ1/2

塩 胡椒 にんにく2片

タイムとベイリーフ 2枝

玉ねぎ2個を細かく刻み、鍋に入れ、バター大さじ1杯を加えて焼き色をつける。数分後、大さじ1杯の小麦粉を加えよくかき混ぜる。次に、刻んだタイム、ローリエ、パセリ、細かく刻んだニンニク2片を加える。焦げすぎないように注意しながらさらに5分ほど炒める。小さじ半分の唐辛子と、細かく刻んだトマト大3個を加え、トマトの汁も加える。さらに10分ほど茶色くなるまで煮込む。

金曜日で肉を食べない場合は、沸騰させた牡蠣の汁か普通の水(前者が望ましい)を加える。よく沸騰したら茹でたエビを加える。5分ほど沸騰させたら、これによく洗った米1カップ半(1ポンド半)を加える。よく混ぜ合わせ、さらに30分間ぐらい、時々かき混ぜながら、全体が混ざるように煮る。熱いうちに供して食べる。

肉断ちの精進料理としてのジャンバラヤのレシピである。トマトがこのジャンバラヤには加えられており、現在のクレオール・ジャンバラヤのスタイルに通じるものがこのレシピにあるのを感じる。

クレオール料理とケイジャン料理

ここまで歴史、音楽、料理本を照らし合わせながらクレオール料理とケイジャン料理の起源や違いを見てきたが、これらの料理は互いに似たところが多く、しかもその違いに明確な線が必ずしも引かれている訳ではないことが理解できた。現在ではトマトの使用(クレオール料理では用いるが、ケイジャンでは用いない)や、ルーの炒め具合(クレオール料理ではバターで浅く炒めるが、ケイジャンではラードを使い深く炒める)、さらにはとろみの付け方(クレオール料理ではオクラを中心にとろみを付けるが、ケイジャンではフィレを用いる)に大まかな違いがあるが、100年以上前のレシピを料理本から確認すると、それらは必ずしも明確に決められていたという訳ではなさそうである。

ただそれでもクレオール料理とケイジャン料理の元をたどれば、この料理を食べて来た人々の階層に大きな違いがあったことは間違いなく、クレオール料理は白人や有色人種でも富裕層の人々、ケイジャン料理は南部の白人労働者階級の人々によって育まれてきた料理であり、それが料理の本質的な部分に大きな相違をもたらしていることは間違いない。今回はガンボとジャンバラヤという、クレオール料理にとってもケイジャン料理にとっても主要な料理を取り上げたのでその相違はあまり明確ではなかったかもしれないが、例えばどちらがフランス料理の影響下に強くあるのか、あるいは使われている料理素材等の違いから見てゆくと、よりクレオール料理とケイジャン料理の相違が明らかになってくるはずである。

当然ながらクレオールとケイジャンの価値観は異なっており、それに基づいてアウトプットされる料理もまたしかりであることは言うまでもない。こうした歴史を背景にした価値観は料理文化だけにとどまらず、アメリカ南部の音楽にも反映されていることもまた見過ごすことも出来ない重要なポイントであろう。アメリカ南部は、ジャズやブルース、R&Bやロックを生み出してきた土地である。こうした文化も交えながら、その土地の食がどのように育まれてきたのかを考えることは非常に重要なことであるとわたしは考えている。こうした歴史的な背景を考察しながら、昔の料理本のレシピを読み解いてゆくと、また違った発見や、なぜそのようになっているのかの必然が明らかになってくる。そう考えると料理というものは「氷山の一角:the tip of the iceberg」でしかなく、その底にはより深いものに繋がっていることに気付かされる。こうした見えざるものの背景を、今後も「美味求真」を通して明らかにしてゆきたいと考えているのである。実に食とはかくも深き探求を要するジャンルなのである。

参考資料

『The encyclopedia of Cajun & Creole cuisine』 John David Folse

『The Virginia Housewife』 Mary Randolph

『The Strange History of the American Quadroon』 Emily Clark

『New Orleans Cuisine: Fourteen Signature Dishes and Their Histories』 Susan Tucker

『Jambalaya By Any Other Name』 Andrew Sigal

『Un Vrai Jambalaya – ‘A Real Mess.’ The Complex Western Mediterranean Origins of Louisiana’s Famous Dish』 Anthony F. Buccini

『Hopping John and Its Surprising Connection to Jambalaya』 Anthony F. Buccini

『The Penguin companion to food』 Alan Davidson

『The Oxford companion to food』First Edition Alan Davidson

『The Carolina Rice Kitchen: The African Connection』 Kaern Hess

『French Colonial Louisiana and the Atlantic World』 Bradley G. Bond

『La Cuisine Creole』 Patrick Lafcadio Hearn

『The Picayune's Creole Cook Book』 The Times-Picayune

『Cajun & Creole cuisine』 Ruby Le Bois

『La cuisine créole amaigrissante』 Robert Delannay

『Savoir préparer la cuisine creole』 Patrice Dard

『Cooking in old Créole days』 Célestine Eustis,

『La cuisine créole : saveur des îles』 Sue Mullin

『In a Cajun Kitchen』 Terri Pischoff Wuerthner

『Uit de Curaçaose Keuken』 L Arends-Savelkoul

『Cajun-creole cooking』 Terry Thompson

『Step-by-step Cajun & Creole cooking』 Carol Bowen

『The art of Creole cookery』 William Irving Kaufman

『Chef Paul Prudhomme's Louisiana Tastes』 Paul Prudhomme

『Remnants of Storyville』 Katelan V. Foisy

『世界の食べもの』 石毛直道

『東大のアルバートアイラ―』 菊池成孔:大谷能生