五穀(ごこく)

五穀とは基本的に穀類全般を表した言葉であるが、その内容が時代や場所により変化するため幾つかのパターンを記しておくことにする。またそれぞれの五穀が意味する文化的なコードについても述べておきたいと思う。

さてまずは「五穀」そのものでの疑問点はなぜ「5」かというとではないだろうか。これは古代中国における五行説に基づいている為である。中国では事物を「5」で総括する習慣があり、「5」を全体を包含する数字あると考えている。よって穀類全体を総称する言葉として「五穀」という言葉が用いられている。しかし五穀は常に一定の穀類を指している訳ではない。そこにどのような穀物が含まれるかは、時代や地域で変化するのである。

日本も中国からの五行の影響を受けているため、五穀の概念があり『古事記』『日本書記』の両方の記録の中に五穀に関する記述を見ることができる。まずは日本の「五穀」に関する記述から考察してみる事としたい。

古事記の五穀

『古事記』には五穀の起源が以下のように説明されている。

【 古事記 】

於二目生稻種、於二耳生粟、於鼻生小豆、於陰生麥、於尻生大豆

稲・麦・粟・大豆・小豆

須佐之男命(スサノオ)は高天原を追われ、葦原の中つ国にある大宜津比売(オオゲツヒメ)の神殿に行くと、オオゲツヒメは鼻や口、尻から様々な食材を取り出して調理して須佐之男命をもてなした。しかし、その様子を覗き見たスサノオは食物を汚して差し出したと思って、オオゲツヒメを殺してしまう。するとその屍体から様々な食物の種などが生まれた。頭に蚕、目に稲、耳に粟、鼻に小豆、陰部に麦、尻に大豆が生まれた。神皇産霊尊(カミムスヒ)はこれらを取って「五穀」の種としたとある。

これと同じような神話は東南アジア、オセアニア、南北アメリカ大陸に広く存在している。ドイツの民俗学者であるアードルフ・イェンゼン(Adolf Ellegard Jensen)は、こうした神話の類型を「ハイヌウェレ型神話」と名付けている。ハイヌウェレとはインドネシア・セラム島のヴェマーレ族の神話に登場する女神の名前であり、次の神話に登場している。

「女神ハイヌウェレはココヤシの花から生まれ、様々な宝物を大便として排出することができた。あるとき、踊りを舞いながらその宝物を村人に配ったところ、村人たちは気味悪がって彼女を生き埋めにして殺してしまった。ハイヌウェレの父親は、掘り出した死体を切り刻んであちこちに埋めた。すると、彼女の死体からは様々な種類の芋が発生するようになり人々の主食となった」

こうしてみると『古事記』のオオゲツヒメのエピソードと非常に近い。また『日本書記』にも同様のエピソードがある。

日本書記の五穀

『日本書記』には五穀に関する以下のようなエピソードが記されている。

【 日本書記 】

顱上生粟、眉上生蠒、眼中生稗、腹中生稻、陰生麥及大小豆

稲・麦・粟・稗・豆

『日本書記』の五穀に関するエピソードは、構造的には同じなのだが、『古事記』とは登場人物が異なっている。

天照大神(アマテラス)は月夜見尊(ツクヨミ)に、葦原中国にいる保食神(ウケモチ)という神を見てくるよう命じた。ツクヨミがウケモチの所へ行くと、ウケモチは、口から米飯、魚、毛皮の動物を出してツクヨミをもてなしたのだが、ツクヨミはそれを汚らわしいと怒り、ウケモチを斬ってしまった。それを聞いたアマテラスは怒り、もうツクヨミとはもう会わなくなる。それで太陽は昼、月は夜に別々に出るようになった。

その後、アマテラスがウケモチの所に天熊人(アメノクマヒト)を遣すと、ウケモチは既に死んでおり。ウケモチの亡骸の頭から牛馬、額から粟、眉から蚕、目から稗、腹から稲、陰部から麦・大豆・小豆が生まれた。アメノクマヒトがこれらを全て持ち帰ると、アマテラスは喜び、民が生きてゆくために必要な食物だとしてこれらを田畑の種とした。

『古事記』では大宜津比売(オオゲツヒメ)という五穀を生み出した神が、『日本書記』では、保食神(ウケモチ)となっている。このように登場する神が書物によって異なっているが、構造が全く同じであるところは興味深い。また世界的にみても、穀類を産出させてきた神は「女神」で共通している点も興味深い。

五穀という概念は中国的であるにも関わらず、日本神話では「ハイヌウェレ型神話」と五穀の概念が結びついて語られている。これは、こうした神話構造が東南アジアから一旦中国南方部を経由して日本に伝わったからではないかと考えられているようである。あるいは、海流を伝ってきた赤道付近や東南アジアの者たちがもたらしたエピソードと、中国から伝えられた五穀という概念が、日本で出会い融合した可能性もある。

木花開耶姫

インドネシア・セラム島のヴェマーレ族の神話に登場する「ハイヌウェレ」のはココヤシの花から生まれた女神であるが、この神話は日本神話に出てくる木花開耶姫(コノハナサクヤヒメ)にも関係があるように私は感じる。

それは天孫降臨した瓊々杵尊(ニニギノミコト)が、木花開耶姫(コノハナサクヤヒメ)をみて一目ぼれして、姉である石長姫(イワナガヒメ)を退けて、 木花開耶姫だけを娶ったことから、人は石のような強さを失い、短命になったという神話である。こうした神話の類型は「バナナ型神話」(The Story of the Banana)と呼ばれており、文化人類学の大家であるフレイザー(J. G. Frazer)が述べた説である。フレイザーによると「バナナ型神話」とは、東南アジアやニューギニアを中心に各地に見られ、死や短命にまつわる起源神話であること。さらにこの地域の神話は概ね内容が似通っており、その神話の中ではバナナが重要なアイテムになっていて、石ではなく、バナナを選んだために人は短命になったのだという構造をもっていると述べている。

『古事記』および『日本書記』にバナナは出てこないが、文化人類学者の中沢新一の講演を聞き行った際に、木花開耶姫とバナナの関連性についての説明があり非常に面白かった記憶がある。日本にはバナナは無いが、この話の起源をたどると木花開耶姫=バナナであるとの関係性が語られていた。

「ハイヌウェレ型神話」もそうであるが、この「バナナ型神話」の構造を見ても同じように南洋の方からもたらされた神話との類似性が見られる。つまり瓊々杵尊と木花開耶姫の神話は、ココナッツやバナナを主作物とする南洋エリアの神話と同じ構造なのである。これは南洋からの黒潮に乗ってやってきた民族の存在をうかがわせるものであるが、ここではあまり深くは掘り下げない。

この木花開耶姫は 渟浪田 および狭名田という田を作り、これが新嘗祭の起源となったとされている。こうした起源について『日本書記』には以下のように述べられている。

【 日本書記 】

時神吾田鹿葦津姫、以卜定田、號曰狹名田。以其田稻、釀天甜酒嘗之。又用淳浪田稻、爲飯嘗之。

コノハナサクヤヒメこと吾田鹿葦津姫は、占いで定めた神に供えるための「卜定田(ウラヘタ)」を狹名田(サナダ)と名付けた。その狭名田の稲で天甜酒(アメノタムサケ)を醸造して収穫の新嘗祭で奉納した。また、渟浪田(ヌナタ)の稲を炊いて新嘗祭で奉納したとある。

この記述を見ると、現在、天皇が行なっている神事である「新嘗祭」、そして即した始めの年だけに行われる「大嘗祭」の起源はここにあることが分かる。特に大嘗祭は重要な神事であり、こうした神事はあまり公にはされていな部分もあるが、やはり日本人が農耕民族であることを示唆しており、稲作や、米が、日本人にとって非常に重要な作物であることを示しているのである。

ヨーロッパの穀作起源

ここでヨーロッパにおける、種蒔きにより穀物がどのように育てられるようになったかについて取り上げておきたいと思う。H・G・ウェルズの『世界文化史大系』には種まきの起源が書かれており、その部分を以下に引用しておきたい。

【 The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind 】H. G. Wells

How did man learn to sow in order that he might reap?

We may hesitate here to guess at the answer to that question. But a very great deal has been made of the fact that wherever sowing occurs among primitive people in any part of the world, it is accompanied by a human sacrifice or by some ceremony which may be interpreted as the mitigation and vestige of an ancient sacrificial custom. This is the theme of Sir J. G. Frazer’s Golden Bough. From this it has been supposed that the first sowings were in connection with the burial of a human being, either through wild grain being put with the dead body as food or through the scattering of grain over the body. It may be argued that there is only one reason why man should have disturbed the surface of the earth before he took to agriculture, and that was to bury his dead; and in order to bury a dead body and make a mound over it, it was probably necessary for him to disturb the surface over a considerable area.

簡単に要約すると、原始的な諸民族間では種まきの時、必ず人身御供か、そうでなくても古代に行われた人身御供の習慣を思わせるような特殊な儀式が行われていることから、最初の種まきは、人間の埋葬に関係していたのではないかという理論である。つまり農耕とは、死体と共に、死者の食料として野生の穀類を一緒に埋葬したとか、または死体の上に穀類を撒き散らす等が、その起源であるという説を述べている。

このように死体の埋葬と、そこに穀物を撒くことの起源は、地面に穴を掘り死体を埋めることとの相関性から始まったと考えられる。よってこうした神話は一部の地域だけでなく、世界中の神話の中にも共通して語られているのである。

H・G・ウェルズはこの部分を先ほど述べた文化人類学のフレイザー(J. G. Frazer)の名著『金枝篇』(Golden Bough)で指摘されている論理を引用して説明しようとしている。(ただ幾つかの『世界文化史大系』の版を確認したが、この部分が含まれていない版もあったので出典探しには注意すること)

死体を埋葬するに際して穴を掘る必要があるが、太古の時代は穴を掘ることは非常に重労働であり、そのための充分な道具もなかった。そこで穴を掘るよりは、泥土を運んできて塚を作る(盛土をする)という方法が取られたと考えられる。つまりこうした一連の工程が農業、穀類栽培へと繋がっていったのかもしれないと考えられる。

このように農耕の始まりは死と関係しているのであるが、それがさらに進むと、豊穣を願う為に、人身供御を行い、人の命を神に捧げることに繋がってゆく。

フレイザー(J. G. Frazer)

さて先ほどの『古事記』は大気都比売(オオゲツヒメ)の死体から、『日本書記』は保食神(ウケモチ)の死体から、様々な種類の穀物が生え始めたことが起源とされているが、ここにもフレイザーの指摘するのと同様の「埋葬と穀物の関係」が如実に現れている。それだけでなく殺害(スサノオとツキヨミによって行われた)と穀物の実りの要素も含まれているので、フレイザーの述べる人身供御の要素もこの中に含まれている。いずれにしても日本においても穀物と死体の関係性は確かに存在していることを理解する事ができるだろう。

特に日本文化は稲作に関連したものが多く、天皇と関係する祭祀も稲作と非常に密接な関係がある。例えば毎年、行われる「新嘗祭」は重要な行事である。これは収穫祭にあたるもので、11月23日(勤労感謝の日)に、天皇が五穀の新穀を

また天皇が即位した最初の「新嘗祭」は「大嘗祭」と呼ばれる。この「大嘗祭」こそが最も重要な天皇の神事である。「大嘗祭」に関しては、折口信夫が『大嘗祭の本義』の中で明らかにしているように、神人共食を行うだけのみならず「大嘗宮」というこの祭祀の為だけの仮神殿(この神事の終了には解体される)を建てて、そこで風呂に入り、神と共に一夜を過ごすのである。天皇の行う最も重要なこの祭祀とは、稲作とその恵みに感謝する行事であることからも、我々日本人にとって「五穀」、そのなかでも稲の存在の大きさを理解できることだろう。

折口信夫

ここまでで、日本の五穀を取り上げてきたが、以降、中国における五穀の種類も示しておく事としたい。

中国の五穀

【 周礼 】

五穀麻黍稷壅且也

麻・黍・稷・麦・豆

『呂氏春秋』、『礼記』月令、および『淮南子』時則訓でも、上記の『周礼』と同様に「麻・黍・稷・麦・豆」を五穀として定め、天子が明堂で行う月次の祭式に用いる穀物としている。

こうした穀物が祭礼に選ばれている、中国内陸部ではこうした陸田作物が重要であったことを示している。この五穀の中に稲は含まれいないが、それは中国内陸部の五穀であるためだからと考えられている。

ただ稲は水耕農業に適した地域では五穀に加えられているようである。『楚辭』大招の註には、稲が加えられた五穀が含まれている。

【 楚辭補註 】

五穀,稻、稷、麥、豆、麻也

『楚辭』の書かれた地域は、水が豊かで、水耕農業に適した地域である。揚子江の流れるこのエリアはドラゴンボートの競技も盛んであり(※ 屈到 の項も参照のこと)、『楚辭』の書かれた頃から非常に盛んに行われている。そしてこれらはいずれも水が豊かなエリアの印象を抱かせるものとなっている。

その他にも『孟子』滕文公上の趙岐注で「五穀謂稻、黍、稷、麥、菽也」とあり、稲が五穀のひとつに含められている。また、『黄帝内経素問』蔵気法時論の王氷注では「粳米・小豆・麦・大豆・黄黍」を五穀としており稲(米)をその中に含めているのである。

インドでの米食

私がイギリスに数年間住んでいた頃、住まいをシェアしていた数人の中にインド人の友人がおり(他にもアフリカ人とフランス人がいた)、彼と一緒にインドに一ケ月間ほど南インドから、北西インドを旅したことがあった。(実を言うとインド旅行はその友人の嫁探しの為の旅だったのだが、後日、その友人はこのインド旅行でお見合いをした女性と結婚した)その時の経験として、自然環境からその食べ物の傾向が大きく南北で異なっていたことが印象に残っている。

南インドは、気候がかなり温暖で米食が中心であったのに対し、北西インドではナンやチャパティのような小麦を中心とした食事が行われていた。友人のインド人は、タミル語を話す南インドの出身であったので、我々がその当時に住んでいたイギリスでも米ばかりを食べていて、自分はあくまでも“Rice eater”だと言っていたのが印象に残っている。

確かに南部に行くと米ばかりで、ナンを食べる機会が無かった印象がある。南インドでは、料理をバナナの葉のうえに少量ずつ様々な種類のカレーを載せ、米と一緒に食べるのである。

カレーのテクスチャも南北で異なっていて、南インドのカレーは米に合わせるためサラサラした液状で、日本のようなとろみの無いカレーである。しかし北インドでナンと合わせるカレーは、南インドのカレーよりもとろみがある。つまり主食となるのが米食か、あるいは麦食かに合わせてカレーのスタイルも変化するようである。

また先述のインド人の友人の実家はコインバトール(タミル語: கோயம்புத்தூர், 英語: Coimbatore)であったので、彼の親戚の家に数日間滞在していたが、そこで米を蒸してスポンジ生地状にしたものを食べた記憶がある。朝食として食べるものだと教えられたが、食感が鹿児島の「かるかん」のアンコが入っていないバージョンだった。

これを書きながら調べたところ、それはイディリー「Idli」という食べ物で、米とレンズ豆から作る南インド特有の食べ物のようである。友人の親戚の家では、イディリー専用の調理器があった形が炊飯器に似ており、中が層になっていたのを覚えていたが、やはり南インドでは生活必需品だからか、今ではインドのAmazonでも購入可能のようである。

イディリー調理器

他にも南インドでは ドサ(ドーサ)という米粉をクレープのように焼いたものを食べる。クレープは小麦であるが、南インドではあくまでも米粉を使う。これも南インドの“Rice eater”たるゆえんであろう。これもインド人の友人が作ってくれたことがある。米と豆をミキサーにかけて液状にしておいたものを放置しておくと、発酵が始まり泡が浮き上がってくるようになる。それをフライパンで薄くパリパリ焼くのであるがこれが美味しい。南インドの料理店に行かないと食べられないので、もし見つけた場合はぜひ試して頂きたい。これも南インド特有の米料理である。

インド、中国の穀物分布

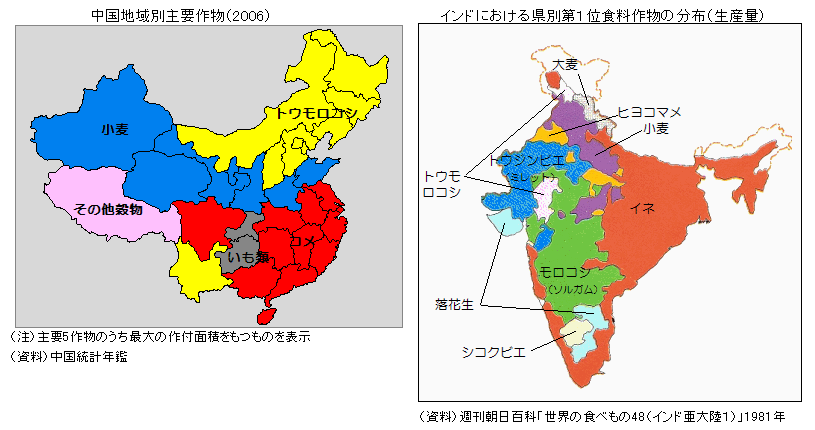

インドと中国の穀物分布のについては「社会実情データ図解」を確認して頂くと分かりやすい。特に中国では南部に稲作が盛んであるのに対し、北部では麦という傾向がある。基本的に米作は温帯であることと水が豊富である事が重要であるのかもしれない。

チャン・イーモウの映画に「赤いコーリャン」があるが、これは1920年代の中国山東省が舞台である。山東省は現在は麦のエリアであるが、以前はコウリャンが非常によく栽培されていたエリアであった。もともと中国北東部はコウリャンが主の作物であったが、現在はトウモロコシや小麦に変化しているようである。ちなみに五穀のなかに含まれる「稷」には諸説あり、粟、黍、コーリャンという説がある。

中国とインドの主要作物マップ

日本の米食

ここで再び日本の米食について述べておきたい。高校生の頃、言語研究をしている国語の先生(辞書のコレクションをしてた)がいて、幾つか言語的な研究の話を授業聞いた事が今でも記憶に残っている。その話の一つが「おみお付け」である。これは味噌汁のことであるが、漢字で書くと「

先生はなぜこのように御の字が重なるのか説明してくれた。それは女房詞に“膳の飯につけて出す汁物”と言う意味の「つけ」に、接頭語「御」をつけた「おつけ」という言葉があり、その「おつけ」をさらに丁寧にして「御御(おみ)」をつけたものが「御御御つけ」(おみおつけ)となったという説明であった。

他にも諸説あるようだが、今から30年も前に先生に聞いたこの説が印象に残っているので、ここでは思い入れのあるこの説だけを紹介することにする。いずれにせよどの説も「付け」に「御」がついたものであることだけは間違いない。では汁はなぜ「付け」なのか。理由は簡単であり、それはあくまでも「御飯」が主だからである。サブとして御飯に付けて出されるものが汁だから「付け」なのである。

【 余談 】

これは余談だが、この国語の先生から教えてもらった話で記憶していることがもうひとつあるので記しておきたい。

「母には二たびあひたれども父には一度もあはず」

という「なぞなぞ」である。今になって改めて調べてみると、この出典は『

このなぞなぞの答えは「くちびる」である。『本居全集. 第12巻 増補2版』(吉川弘文館 1928)の後奈良院御撰何曾之解には、その理由として「母は歯々の意、父は乳の意にて上唇と下歯下唇と上歯とあふは二度なり我乳はわが唇のとどかぬ物なれば一度もあはぬ意にて(略)」とある。つまり「ハハ」の發音には唇が二度はたらくが、「チチ」の發音には唇が一度も相接しないという事らしい。

しかし、実際にこの通りに発音しても、唇はその通りに接しない。先生はその理由を、かつては日本でも「ハハ」は「ママ」と發音されていたからだと教えてくれた事が非常に印象的であった。

なぜ印象に残っているのかと言えば、その当時、語学研究者だった祖父(塩月武義)が『日中両国語同祖論』という本を出した頃だったからである。この本には世界中の単語が集められて比較されているのだが、その単語集に世界の「母」も列挙されていた。ママ、マザー、マム、ママン、マーマと世界の「母」は、マの発音がほとんどである。アジアでは中国でも「马马」マーマ:Mǎ mǎである。何故か日本だけが「ハハ」と異なっていたのだが、昔は「母」の発音が「ママ」だったと知り腑に落ちたからである。

日本語がどこから来たかについては定義が定まっていない。アルタイ系言語に属するとして、文法が異なる中国語は日本語のルーツではないという考え方がある中、祖父は日本語と中国語はそのルーツを同じくするという説を述べていた訳である。そうなると「母」に関する、このなぞなぞはその裏付けとして非常に面白い話になるのではないだろうか。

さて「味噌汁」の起源は、平安時代から食べられていた味噌が、鎌倉時代に中国からやって来た僧が伝えたすり鉢で磨り潰したことから始まったとされている。それまで味噌はそのまま食べ物につけて食べられていたようであるが、すり鉢が利用されるようになり、味噌をすりつぶしして水に溶かすことで味噌汁として食されるようになった。

興味深い事に、味噌はもともと中国から渡ってきた食品であるにも関わらず、その本家の中国には味噌汁という料理は無い。味噌汁は日本特有の料理なのである。

味噌汁が食され始めた平安時代からそれから1000年以上を経た現代の日本でも、御飯と味噌汁のゴールデンコンビは健在である。戦国時代に宣教師として日本に滞在し、織田信長とも会ったルイス・フロイスは、日本人の食事について記録しているが、そこには「日本人は汁が無いと御飯が食べられない」と書いている。西洋ではスープはスープとして単独で食べられているので、汁物を飯と共に食べる日本人の食事は印象的だったのだろう。このように西洋のスープと、日本の味噌汁の位置づけはかなり異なっているのである。

私の周りにも食事に汁物がないとダメという人がいるが、やはり日本人にとって味噌汁は重要な脇役的な存在なのであろう。学校給食ではパンに牛乳が必ず添えられているが、その後、御飯給食が始まってもなぜか牛乳が付いていた。子供ながらにこの事には凄い違和感があったが、今振り返ってみるとこれも日本人には御飯には何らかの液体物が添えられていない事の方にむしろ違和感がある事の現れだからではなかったかと考えたりする。つまり「御飯給食と牛乳」に、今更ながら日本人のもつ文化コードのようなものを感じてしまうのである。

また和食の定義には色々あるが、そのひとつとして和食とは基本的に「一汁三菜」で構成される、という見方がある。この所謂「一汁三菜」には御飯は当然含まれているものであるので表面上の数字にカウントされていない。このカウントされていない事が逆に御飯が主である事の証である。さらに「一汁」とあるが、やはり御飯は当然として、味噌汁つまり御御御付の存在もかなり重要な位置づけにあると言えないだろうか。「汁」は、「菜」つまりおかずを差し置いて、より御飯に近しい重要な存在なのである。

汁の中には「実」つまり具が入っており、おかずとして成立するので、極端に言えば御飯と味噌汁だけで食事は成立すると言えるかもしれない。また江戸時代の日本人は一日で5合は米を食べていたとされる。これだけの量の米を食べるには、やはり汁物の存在は必要であったとも考えられる。(日本人がどれほど米を食べて来たのかは「日本人の米飯における本質」

を参照のこと)

このような御飯とそれに従する汁の関係を見ても、また御飯を主とする日本の食文化の構成を見ても、いかに我々日本人が稲作によってもたらされる御飯の存在を重要視してきたかを実感できるに違いない。

五穀の意味するところ

さて、ここまで諸説述べてきた訳であるが、ここで最も言わんとしていることは、五穀はエリアによって変化するという事である。五穀は、気候や、産地で変化するのがむしろあるべき姿であると思う。世界の様々な場所で、生産と消費が結びついて「食」が成立している、その「食」こそが、人々の飢えを満たし、それゆえに命をつなぎ、それに生命維持が依存するゆえに祭祀において重用されてきたのである。

こうしたバックグランドゆえに、日本において、また中国においての五穀は異なっているものと考えられる。もしインドやヨーロッパにおいても五穀という概念があるとすれば、当然それは国々によって異なったものとなるだろう。つまり、その地域で生産される主要な穀物こそが五穀なのである。

ここまで五穀について語ってきたが、五穀は単に穀類の総称というだけでなく、各々の地域文化や「命」そのものにも関係しているトピックであることが明らかになってくる。そう考えると五穀から、我々の命を支える「食」やそれを取り巻く文化にも、さらに突っ込んで言うと民族の有するアイデンティティにも、もっと目を向けるべき事に改めて気付かされるのである。

参考資料

「狂気から正気へ - 『呂氏春秋』における陰陽家と農家」 久富木, 成大

「食べ物の名数」 森田潤司

「大嘗祭の本義」 折口信夫

「金枝篇(Golden Bough)」 フレイザー(J. G. Frazer)