酒と大嘗祭

大嘗祭とは何か?

大嘗祭は天皇が皇位継承に際して行う宮中儀式である。天皇は毎年新穀を神々に供える「新嘗祭」と呼ばれる儀式を行っているが、その中でも天皇が即位して最初に行われる新嘗祭は大嘗祭として行われる。つまり大嘗祭は、天皇がその即位の期間中に一回だけ行う最も重要な儀式なのである。

大嘗祭は、稲作農業を中心とした日本において古くから伝承されてきた収穫儀礼に根ざした儀式であるとされている。その理由は大嘗祭の儀式では、天皇が大嘗宮において新穀を皇祖(天照大神)及び天神地祇(すべての神々)の為に食事を供え、また天皇もみずからもその食事を共にお召し上がることで、皇祖及び天神地祇に対して安寧と五穀豊穣を感謝するとともに、国家・国民のために安寧と五穀豊穣などへの祈念が行われるからである。

こうした儀式の中で「酒」もまた重要な役割を占めているが、大嘗祭では一体どのような酒が、どのような方法で、なぜ用いられているのかを説明してゆくことにしたい。

酒の起源(日本)

酒についての古い記述を調べてみると『日本書紀』にスサノオが酒を用いており、これが日本で始めての酒ということになる。スサノオは奇稻田姫(クシイナダヒメ)を救うために、両親の脚摩乳(アシナヅチ)と手摩乳(テナヅチ)に酒を造らせ、八岐大蛇を酔わせて退治した。その酒が一体どのようなものであったのか『日本書紀』には次のように説明されている。

【 日本書紀 】

乃使脚摩乳・手摩乳釀八醞酒

【 訳文 】

脚摩乳(アシナヅチ)と手摩乳(テナヅチ)に

ここにはスサノオが

この八醞酒とはどのようなものだったのだろうか。『日本書紀』の一書の二には、八醞酒について以下のように述べられている。

【 日本書紀 】一書の二

素戔嗚尊乃教之曰「汝、可以衆

【 訳文 】

スサノオは「あなたたちは、たくさんの木の実を集めて、八個の甕に酒を醸造しなさい。そうしたら、私がお前たちのために大蛇を殺してやろう」と言った。そこで二人の神々は酒を準備した。

ここから八醞酒とは「木の実」を醸した酒である事が理解できる。つまりワインのような果実酒をイメージして頂くと分かりやすかもしれない。しかし不思議なことに八醞酒について論じられているどの論文や記述を見ても、どういう訳か八醞酒は米の酒であるという前提で語られているものが非常に多い。『日本書紀』と『古事記』にある、該当箇所の八醞酒についての他の記述では、八醞酒が何を原料に造られた酒なのか明確に記されていない。よって我々日本人には、酒=日本酒という固定概念があって、それゆえに八醞酒は米でつくられた酒であると深く考えずに信じ込んでしまっているのではないか。

私は八醞酒を米の酒とする見解には反対である。なぜならば『日本書紀』一書の二には八醞酒とは果実から醸したと書いてあり、現代で呼ぶところの日本酒、つまり米の酒が八醞酒であるなどとは、一言もどこにも書かれていないからである。

こうした古代の酒に関する誤った認識を正すためにも、まずは八醞酒がどのような酒であったかを明らかにすることから始めることにしたいと思う。

八醞酒 とは?

八醞酒に関する見解に大きな影響を与えているのは、本居宣長が『古事記伝』で記した註釈である。本居宣長は『古事記伝』の中で八醞酒の酒について非常に詳細な注釈を述べており、これは重要な箇所なので、長くなるがその部分を以下に引用しておく。

【 古事記伝 】 本居宣長

さてこれを

さて『新撰字鏡』に、賊というのは

さて物を絞ると言ってもこれから出たもの、また物に色を染める回数も「ひとしお」「ふたしお」と数えるのも、これと同じ意味で、その理由は略された言葉なのである。

さて

醸すは酒を造ることを言い、古歌にあれこれ見られる。『字鏡』には、醸すは酒を造ることであり、

本居宣長は、八醞酒とは八回醸造を繰り返した酒であると説明している。つまりこれは一度、醸した酒を、次に醸す時に仕込み水と混ぜ、それを八回繰り返した重醸酒のことであり、それゆえにこれを八醞酒と呼ぶという訳である。

八醞酒に関する柳生健吉の宣長批判

『酒づくり談義』の著者の柳生健吉は、本居宣長が記した八醞酒の説明に対して、酒の作り手・研究者という視点から批判を行っている。その批判の理由は、本居宣長が「酎は三重の酒なり」という焼酎(蒸留酒)の製法を引用したことにある。

本居宣長の説に引きづられてか、多くの学者は八醞酒とは重醸によってアルコール度数が高くなった酒であると説明してしまっているが、実際には重醸したからといってアルコール度数は高くはならないのである。

柳生健吉は酒づくりにおける経験と知識から、水の代わりに酒を加えて醸しても、糖醗酵は起きるが酒精醗酵は起きないのでアルコール度数は上がらず、繰り返すたびに甘い酒だけが出来るだけであるとして、アルコールを混ぜて重醸しても実際にはアルコール分は高くならないことを説明している。酒で酒を醸しても酒の中では乳酸菌が育たず、乳酸菌がなければ糖分をアルコールに変える酵母菌が育たないのである。つまり酒を加えてしまうと酒精醗酵が起こらなくなってしまいアルコール濃度が上昇することはない。しかし、醸した酒を加えることによって糖醗酵だけは何度も起きることになる、これがアルコール濃度は上がらず、どんどんと甘さだけが増す酒になっていくことの理由である。

こうした理由から『酒づくり談義』で柳生健吉は、八塩折酒を重醸酒であるとする本居宣長の説は醗酵学上あり得ない説であり「それが素人の悲しさというもの」という表現を使い、本居宣長の八醞酒に対する解釈が根本的に間違ったものであることを指摘している。

柳生健吉(1892年 - 1969年)は、日本酒の白鹿をつくる辰馬本家酒造の常務取締役として酒蔵経営に携わっていただけでなく、また自身が醗酵学を研究する研究者でもあった。発酵学の観点からすれば正当で非常に興味深い意見なのであるが、本居宣長が記した八醞酒に対する批判に関しては、残念ながら「これが国文学における素人の悲しさというもの」(私もド素人であるが...)で、まったくお門違いな批判であると言える。それは本居宣長が引用している文献をしっかりと調査していないことに原因である。

引用文献の調査というものは非常に重要であり、私は木下謙次郎の書いた『美味求真』で引用されている文献は全てその引用元を実際に探してすべて読み、確認している。調査をすると木下謙次郎も引用間違いや、解釈の間違いをしている箇所を見つけることがあり、実際に引用文献に当たることの大切さを良く実感している。特にその作者への反論を行う際には、引用元をしっかりと調べて調査することが基本中の基本であると言えるだろう。柳生健吉はそれを十分に行っていない為に、本居宣長が記した八醞酒に対する批判的見解を述べてしまったように思われる。以下、柳生健吉の見解のどこに誤りがあるのかを指摘しておきたい。

柳生健吉の見解の誤り

まず柳生健吉は、「本居宣長が八回の醸しを重ねることでアルコール度数の高い酒を作り出せると考えていた」としているが、まずはこれが間違いである。なぜなら本居宣長は八醞酒がアルコール度数を高めた酒であるとは一言も述べていない。本居宣長が「酎は三重の酒なり」という引用しているので、柳生健吉はこれをもって酎=焼酎と考えたようで、度数の高い酒をつくらせヤマタノオロチに飲ませたのだと考えたようである。

柳生健吉(1892年 - 1969年)

しかし『古事記伝』の文脈をきちんと読めば、これが本居宣長の自身の言葉ではなく、『和名抄』(別名で『和名類聚抄』)からの引用であることが分かる。柳生健吉はそれを引用としながらも、本居宣長は八醞酒が焼酎のような酒と考えていたと思ってしまったところが間違いであった。しかも柳生健吉はこの引用元(『和名抄』)に自身で当たり、読み込んでいなかったのではないかと思われる節がある。『和名抄』に書かれている酎酒の説明を以下に引用しておく。

【 和名抄 】

『訳文』では(『漢名抄』には、

『和名抄』の内容を見ると「酎酒」の説明があり、そこには「ツクリカエセルサケ」という読み仮名が振ってある。この酒は酎の字が入っていても、焼酎のような蒸留酒ではないのである。何故ならそもそもこの『和名抄』は平安時代に書かれた書籍であり、蒸留酒が作られるようになるのはそれから1000年ぐらい後のことだからである。よって『和名抄』にある酎とは三回醸された酒であるという説明には、蒸留の意味は当然含まれてはおらず、この時代に存在した重醸された酒のことに他ならない。

さらに『西京雜記』引用でも、酎酒の出来る期間と、その別名について述べているだけであって、それがアルコール度数を上げた酒であるとは一言も述べられてはいない。つまり本居宣長も、また本居宣長が引用した『和名抄』にも、さらにはその出典元の『訳文』や『漢名抄』や『西京雑記』といった様々な出典先も一様に、「酎酒」がアルコール度数を高めた酒であるとは全く説明されていないのである。つまり酎酒には焼酎のニュアンスは全く含まれておらず、単純に柳生健吉が酎酒を焼酎と同じものと考えたことが誤りの根本原因であったと言えるだろう。

ただ柳生健吉を弁護しておかなければならない部分もある。なぜなら本居宣長の八醞酒についての注釈によって多くの学者が八醞酒はアルコール度数を高めた酒であると間違え、そのような説明してきた為に、八醞酒とはアルコール度数の高い酒であるという誤った認識が一般的にも広まっていたからである。その点に対しては柳生健吉の批判は正に当を得たものであったと私は考えている。

本居宣長の説明しているような、何度も醸す酒造方法は「

このような醞方式で造られる貴醸酒を八醞酒として売り出している酒蔵もあるようだが、残念ながら現在販売されている酒は全て米から作られた酒であり、先に述べたように、私は八醞酒は木の実からつくられた酒であると考えているので、貴醸酒をもって八醞酒と呼ぶことには個人的にはかなりの抵抗感がある。

先ほどは本居宣長の説明に対して弁護したが、米の酒をもって八醞酒とする本居宣長の解釈に対しては、私は批判的な見解を持っている。次に八醞酒を米の酒とすることに対する反対意見を述べておきたいと思う。

酒の種類についての本居宣長への批判

八醞酒に関する本居宣長の注釈で不思議なところは、酒の原料について一切言及していないことである。つまりそれが米の酒であったのか、木の実からつくられた酒であったのかを本居宣長は明確には示していないのである。

その理由として考えられるのは、本居宣長は『古事記』に対しての注釈を行っているのだが『古事記』には酒の原料について明言していないからかもしれない。しかしながら、それに対応した『日本書紀』一書の二で言及されている果実の酒については、本居宣長も当然ながら強く意識していたに違いないだろう。

それでも本居宣長は、八醞酒に対する注釈を、どうも米の酒を前提として述べているふしがある。興味深いことに本居宣長は、発酵してアルコールが生成される過程を示す「

しかし本居宣長は、口噛み酒が、加牟(かむ)、あるいはそれが加毛須(かもす:醸す)の語源であるのは間違いであるとして否定している。この部分は、八醞酒は果実の酒であると主張する私としては非常に共感できる。

しかし本居宣長は続けて、『和名抄』にある

その説明をするにはまず、ワインと日本酒の発酵の違いについて説明しておく必要があるだろう。

ワインの原料は基本的にはぶどうと水だけである。ぶどうは甘く糖分があるため、自然界にも生育する酵母がその糖分を食べ、アルコールと二酸化炭素に分解し、その過程でアルコールが生じることになる。

日本酒の方は、蒸し米と水と麹が原料である。だが米の主成分はデンプンなので、酵母はデンプンを食べて発酵することは出来ない。そのためにデンプンを糖に変えてやる必要から、麹菌を使って糖化酵素でデンプンを糖に分解し、その麹菌を蒸し米に増殖させた「麹」が使われるという訳である。

本居宣長が述べた、

さらにこの「かびたち」という言葉は時代とともに変化して「かむたち」になり、「かむち」とも呼ばれるようになる。やがて明治時代になると「かうじ」と呼ばれ、現在では「こうじ」として知られるようになっていった。

このように本居宣長は、醸すの語源として、口噛み酒にまつわるものと、麹菌が蒸米について花の付いた麹の状態になるという二つの説を取り上げその可否を述べているが、どちらにしてもそれらは米の酒にまつわる言葉であることから、どうしても本居宣長は米の酒の範疇でしか八醞酒を捉えていなかった可能性がうかがえる。

しかし、私は冒頭で示した『日本書紀』一書の二を根拠として、八醞酒とは間違いなく木の実の酒であったと考えている。しかし本居宣長の影響力は強く、多くの論文や文献を見ても、ほとんどが八醞酒とは米の酒、つまり日本酒であるとした見方が大半を占めている。こうした中にあっても以下の2点を考察することで、八醞酒が米の酒ではあり得ない事を説明することができるのではないかと考えている。

① 記紀の米に関する記述の矛盾から

② 考古学的な発掘物から

ではこの2点に基づいて、なぜ八醞酒が木の実であるとすべきか、証拠を挙げながら詳しく説明することにしたい。

① 記紀の米に関する記述の矛盾から

スサノオが、米で作られた八醞酒を用いたとするならば『古事記』と『日本書紀』の記述に矛盾が生じることになってしまう。なぜならスサノオは高天原から追放され、根の国に至り、そこで八岐大蛇を八醞酒で酔わせて退治することになるが、この時代に根の国・出雲の国で「米」は作られていなかったからである。まずはこれを八醞酒が、米の酒ではないことの理由として挙げておきたい。

なぜ「米」はまだ地上で作られていなかったのかを説明するために、まずは簡単に『古事記』と『日本書紀』にある「国譲り」までの概略を説明をしておく必要がある。

まずスサノオが地上に下り、八岐大蛇を退治して地上を治めるようになった。(ここで八醞酒は登場する)。その後の時代になって、出雲は次の世代の国つ神であるオオクニヌシによって治められるようになる。しかし高天原にいる天つ神たちは、国つ神に国譲りをさせようと、様々な使者を地上にいるオオクニヌシの元に送り込む。最終的にオオクニヌシは国譲りを受入れて隠れることになり、高天原からアマテラスによって天孫ニニギが送り込まれ地上は天つ神によって治めるようになる。

こうした流れを踏まえて矛盾点を考察してみたい。

八醞酒は、斎庭稲穂 の神勅よりも前

まず地上に下る天孫降臨にあたりアマテラスは孫にあたるニニギに三つの神勅(神からの命令)を与えている。ひとつめは、地上を治めるようにという「天壌無窮の神勅」。さらに鏡をアマテラスとして祀るようにという「宝鏡奉殿の神勅」。そして最後が「斎庭稲穂の神勅」であり、この命令は高天原にある神々へ捧げるための神聖な稲穂を作る田(斎田)で出来た穂を地上で育て国民を養うようにというものである。神道界ではこの三つの神勅は、アマテラスが天皇に与えた「三大神勅」として非常に重要視されている。

この神勅を受けたニニギは高千穂に降臨し、稲作を地上で広げることで日本を統治し始めることになる。この記紀の文脈から考えると、ニニギが地上に降りてくるまでは、日本では稲作というものはまだ始められていなかったということになる。

スサノオが地上に降りて来たのは、ニニギの降臨よりもかなり前の時代である。つまり地上ではまだ稲作が行われていなかった頃であり、よってスサノオが米で醸した酒を国つ神に作らせることは出来なかったはずである。なぜならば米そのものが地上にはまだ存在していなかったからである。

この記述から考えると八醞酒を米の酒とすることには矛盾が生じてしまうので、八醞酒を米の酒とするのは明らかに間違いであることが分かる。

木花開耶姫

では最初の日本酒の初出はどこにあるのかと言えば、ニニギが地上に降臨して、高千穂から降りて来たときに見初めた、国津神の娘のコノハナサクヤ姫と結婚して子供たちが生まれてからの記述である。参考までに引用しておく事にする。

【 日本書記 】

吾田鹿葦津姫、以卜定田、號曰狹名田。以其田稻、釀天甜酒嘗之。又用淳浪田稻、爲飯嘗之。

【 訳文 】

コノハナサクヤヒメこと吾田鹿葦津姫は、占いで定めた神に供えるための

そしてこの狭名田の稲で醸された天甜酒こそが、米で造られたお酒の発祥であるとされている。またこれが新嘗祭の始まりであるともされているので、新嘗祭が創始された時から儀式には酒が欠かせないものであったことが分かる。

最初の米の酒はコノハナサクヤヒメが新嘗祭のために醸した酒だったということである。ということは、それ以前にスサノオがつくらせた酒が米の酒であろうはずはなく、やはり八醞酒は木の実の酒だったということになるだろう。

② 考古学的な発掘物から

考古学的な証拠からも、八醞酒が果実酒であったことを示す証拠を提示する事が可能である。その為にはまず、古代の日本で本当に果実酒が飲まれていたのかを明らかにする必要があるだろう。

この辺りの古代の酒に関しては、先に述べた『酒づくり談義』にある柳生健吉が非常に興味深い考察を行っている。この著書では米の酒に以前に、葡萄酒が日本に存在していた可能性が検討されており、葡萄酒が作られていたとするのであれば、その当時の縄文式土器も葡萄酒を作るためのものでもあったのではないかという可能性にまで考察が及んでいる。

柳生健吉の説明によると、葡萄酒はブドウが蔓に生っている時からヘタのところに酵母菌が群がりついていて、ブドウを容器に入れておくだけでこの酵母がブドウの糖分に直接働きかけ、醗酵して炭酸ガスの泡を発し糖分が分解され、アルコールが生成されるとある。つまり葡萄酒はより原始的な酒であり、米の酒よりも簡単にアルコールを得られるので、縄文時代から飲まれていた可能性は大いにあることを示している。

また柳生健吉は「酉」あるいは「壷」という漢字の象形文字についても興味深い説を述べているのでその説明を引用しておきたい。

【 酒づくり談義 】柳生健吉

酉の象形文字はすでに酒の容器を現わしていて、単に酉だけで酒と読ませている。そして酉の象形文字の古いものほど、縄文土器のように、口径の広い開放的な「かめ」形をして尖底になっている。それは土に埋めていたものであることを語っていると思う。

そして壷の象形文字は、口がつぼんで細く、先にあげたとおり、日本書紀の一書に「酒

これらをよく比較してみると、日本の縄文土器のうち、早期前期のものは砲弾形、深鉢形のものは、どちらも尖底になっていて、土に埋めていたものといわれている。このように、酉の象形文字によってその形を想像することのできる中国の土器と我が縄文土器とは、口径の広い解放型で尖底であることも、土に埋めていたということまですべてが一致している。これに反して、酉の象形文字と壷の象形文字、及び日本の縄文土器と弥生式土器との関係は、あまりにも相背反する

この酉の象形文字の土器と縄文土器とが全く酷似しているのは、決して偶然の一致ではなく、早期酒づくりの醗酵容器として発足したものであるが故に、共通の目的と処理法をもって出現したものであることが判断できよう...。

酉の象形文字が酒の容器であることを教えるものとするならば、縄文土器も酒の容器であったに相違ないことが類推できる。弥生式土器が米を原料とする酒の容器なら、縄文土器が、それとは醗酵状態を異にする葡萄酒の醗酵容器であったと、判定することができよう。

ここで柳生健吉は「酉」という象形文字から酒の種類と土器の形式を考察している。「酉」という文字は縄文土器と結びついており、その土器の形から醗酵形式が葡萄酒に向いたものではないかとしている。それに対して「壷」という文字は弥生式土器と結びついていて、その土器の形からは米の酒の醗酵用と貯蔵用だったのだろうと述べている。

こうした縄文土器と葡萄酒の関係は、次に述べる「有孔鍔付土器」関する論議において後の時代に加速されることになった。

有孔鍔付土器

有孔鍔付土器とは、口縁部に内壁を貫通する直径5mm程度の小孔が列状に数個から20個程度空き(有孔)、胴体中央部に鍔状隆帯がある(鍔付)土器である。通常の縄文土器は口縁部に過剰なまでの装飾が施されているのが一般的なのだが、有孔鍔付土器の場合は口縁部は水平になっているのが特徴となっている。

有孔鍔付土器

こうした特徴から有孔鍔付土器は、酒造りで用いる壺であるとする説と、太鼓であるという説のふたつが有力となっているようである。

酒造具説

1970年に武藤雄六が有孔鍔付土器は酒造りで用いる土器であるとして発表したのが、酒造具説の最初である。その後、1980年代になると長沢宏昌が有孔鍔付土器の体系的な研究を行い、酒造具説であるとする見解を論理的に示している。

長沢宏昌の酒造具説の根拠は、有孔鍔付土器がやがては注口土器へと変化していること。そこから有孔鍔付土器には、液体、つまり酒が入れられていたことが推測されることである。また有孔鍔付土器には小さな穴が開けられているが、これは上部を蓋で密閉していても小さな穴から外気に触れるようにしているためであると考えられており、これも醗酵という酒造りの必要にかなった機能であるとしている。

また有孔鍔付土器は、どのような住居にでもあったのではなく、特定住居址の住居内にあるピットからのみ埋蔵された状態で出土している。よって有孔鍔付土器が置かれていたのは一定の保温に保たれている場所で、かつ村の中心的な家に置かれていたとして、有孔鍔付土器で祭祀などに用いるための酒造りが行われていた可能性があるとしている。

さらに、有孔鍔付土器の内部は黒色に変化しており、長野県井戸尻遺跡で見つかった有孔鍔付土器の内部にはヤマブドウの種子と思われる炭化物が発見された。ここから有孔鍔付土器に入れられていたのは果実酒であり、小さく空けられた穴は醗酵過程で生じたガスの排出口であったと主張している。

太鼓説

1964年に山内清男が太鼓説の提唱を始めた。有孔鍔付土器にヘビやカエルなどの動物や人体文様が施されており、ここから世界の土製太鼓との類似姓を指摘し、小孔に枝で詮をして皮を止めて太鼓として用いられたのではないかと推測したのである。

酒造具説と同じ頃の1980年代に再び、有孔鍔付土器は土製の太鼓であるとする説が考古学者の小林達雄や、打楽器奏者の土取利行によって主張されるようになる。

特に土取利行はミュージシャンの立場から世界的に土器製の民族楽器の太鼓が存在する事や、小孔の角度が内向きに斜めになっていることから、太鼓の皮を張る栓をさすには丁度良い角度であるとして、土製の太鼓である可能性を主張している。

また土取利行は実際に、有孔鍔付土器を復元し、それを使った演奏も行っている。

土取利行 の太鼓説

現在の私は基的には酒造具説を支持する側寄りの立場である。なぜなら『日本書紀』や『古事記』言及されている八醞酒が果実酒であるということを裏付ける根拠として、有孔鍔付土器が酒造具であることは非常に重要だからである。さらにはヤマブドウなどの果実で酒が造られていたことの根拠も有孔鍔付土器を通して考古学的に裏付けることが可能ではないかと考えている。

しかし、私はつい最近まで太鼓説を支持する立場であった。その理由は敬愛するパッカーショニストの土取利之が太鼓説の唱道者だからである。1992年、まだ二十代の前半だった私は、NHK新春番組「日本人の心」という対談番組に出演した土取利之(共演は松岡正剛、五木寛之、田中優子)の視点に大きな影響を受けた。この番組はビデオに録画して何度も見返していたので未だに細部まで記憶している。

番組のなかでは土取利之が様々な世界の民族楽器を取り上げて、日本人の音がどこからきたのかを語っていた。例えばその中で、インドの陶器製の太鼓の底には黒い丸が描かれているが、日本の鼓にも同じ黒丸が描かれている。インドにはサンスクリット語で太鼓をドゥンドゥビというが、これが日本での鼓(つづみ)に伝わってきた可能性を述べている。また楽器は身体の延長であり、大腿骨がラッパに、頭蓋骨が太鼓になっている例や、あるいは太鼓の原型が女性器を象徴するスリットドラムにあることや、トーキングドラムの役割についても語っていた。つまりより遠くに、かつ声よりも大きな音でコミュニケーションをはかる手段(声の延長として)として楽器が発展してきたということである。

こうした文化人類学的な観点から楽器を捉え、縄文の音をちょうど追求している時期に土取利之が出演した番組だったと思う。この番組の中でも有孔鍔付土器について語っていたことが当時の私には非常に印象的であった。

土取利之

まずここで土取利之がどのような音楽活動をしてきたのかも説明しておくことにしたい。土取利之はもともとは近藤等則とフリージャズを演奏する先鋭的なモダンジャズのミュージシャンであった。1975年に音楽評論家・間章との邂逅したことで即興演奏集団EEUを結成。メンバーには近藤等則、高木元揮、徳広崇、豊住芳三郎が参加していた。その後、ニューヨークで伝説のドラマー、ミルフォード・グレイブスと知り合い、多くの即興演奏家と共演するようになり、阿部薫、スティーブ・レイシー、デレク・ベイリーなど、分かる人には分かる驚愕するようなミュージシャンたちと共演している。

1976年からはピーター・ブルック国際劇団に参加し、ピーター・ブルックの演劇音楽も手がけるようになる。「ユビュ王」、「鳥たちの会議」、「マハーバーラタ」などの音楽を担当している。こうした演劇のなかでの世界中の役者との交流や、様々な多様性のある文化に触れるなかで、土取利之は作曲のために世界各地の部族や民族のマスターのもとで幅広い音楽を身につけてゆく。

こうした世界の民族の音を探求してきた結果として、日本人としての自身の内(DNA)にある音に注目することになったのであろう。帰国後は岐阜の郡上八幡に定住して、日本古代の音を追求し始める。1983年に奈良の畝傍山で「銅鐸」を演奏。1990年に有孔鍔付土器を太鼓として復元し、小林達雄(考古学)、堀慎吉(美術家)、鯉江良二(陶芸家)などを協力者とし、長野県尖石遺跡で完成した縄文鼓の演奏を行っているが、こうした活動も、考古学的なアプローチと、ミュージシャンとしての表現が融合したものであり、思考と実践というアカデミックの枠に収まらない取り組みであったと思う。現在は土取利行の伴侶、故・桃山晴衣が添田知道氏から長期にわたって演歌を習っていたことから、その意志を受け継いで添田唖蝉坊の曲の演奏を行っている。

石川鷹彦、土取利行、桃山晴衣 パート1

石川鷹彦、土取利行、桃山晴衣 パート2

土取利之の音楽のバックグランドを支えるものの一端は、世界中を周って民族音楽のマスターのもとで様々な楽器や音楽を習得したところにある。そうした外部世界のあらゆる音に触れたうえで、今度は自分の内部にある音(縄文的な音)に耳を澄ませて、表現することに至っているところが非常に興味深くもあり、日本の音とは何かを根源的な部分で考えさせられることになる。土取利之の有孔鍔付土器に対する関心と研究もそれに根差したものであり、そのゆえに学術からの視点には無い、非常に説得力をもった意見であると私は考えている。

日本における酒や穀類(粟と大嘗祭を参照)の起源から、近年の私は、有孔鍔付土器は酒造具説を支持するようになったが、土取利之の太鼓説は今でも私にとっては重要なアプローチである。

楽器は「用の美」ということから考えることもできるし、さらにその起源をたどると生活用品から産まれたものも少なくない。例えば日本でも一昔前までは宴会で茶碗と箸で音頭をとったりする光景がよく見られたように思う。またスペイン語で「箱」を意味するカホンという楽器があるが、これは19世紀、アフリカから中南米に渡った黒人奴隷たちが、楽器の代わりに積み荷の箱を叩いたのが始まりである。他にもラテン・アメリカではおろし金や洗濯板から、ときには家のとびらまで何でも楽器にしてしまう民族性があるが、こうした世界各地の楽器のありかたを見ると、有孔鍔付土器も酒造具であり、かつ太鼓であったと考えても良いのではないかと思うのである。

酒造具説を提唱する長沢宏昌が『縄文謎の扉を開く』(古代の酒器ー有孔つばつき土器の形と用途)という項で、土取利之に招待状をもらってラフォーレミュージアム赤坂で行われた有孔鍔付土器を使ったライブを鑑賞した時のことを書いている。興味深いことに酒造具説を提唱する長沢宏昌もその演奏を聴いて「ああ、太鼓もいいなあと思いたくなるようなすばらしい演奏を聴かせていただいた」と述べている。またその演奏方法についても「私はてっきり手でたたくものと思ったら、手じゃないんです。バチを自分で作り、それでたたいてました」とある。私はこれを読んで、考古学者には思いつかない、土取利之の経験に裏打ちされた音楽に対する深い知識がこうした再現方法を選ばせたのだとすぐに理解できた。

土取利之はスリットドラムが太鼓のもっとも根源的な形であると述べている。スリットドラムとは木のなかが空になっていて表面に細長い穴があいている打楽器であり、その中にバチを差し込んで音を出すようになっている。形状から分かるように、スリットドラム本体は女性器であり、バチは男性器を表している。もともと太鼓とはこのような女性器と男性器に象徴される部品からリズムを生じさせる身体の延長としての道具なのである。土取利之はこうした関係から、太古の縄文の音を考えたときに、やはり手で叩くのではなく、ドラムの根源的な演奏方法であるバチを用いて演奏をしたのだと思う。また楽器とされた有孔鍔付土器には女性の姿が装飾として描かれているが、これも先ほどのスリットドラム説明を考えると納得するところではないだろうか。

土取利行 縄文鼓ライブ95

ただ長沢宏昌は、本書で太鼓説について何度も「それは有りえない」と強調しており、私にはそれが逆にバランスを欠いた狭量な意見になってしまっているような印象が残ってしまった。「それは有りえない」と言下に否定できるだけの絶対的な理由を酒造具説も持ち合わせてはいないように思えるからである。

確かに主目的としては酒造具として作られたのかもしれないが、酒という祭祀での用いられ方の性格上、それを醸した酒造具が、そのまま祭祀において太鼓として使われるようなことがあってもよいのではないかと私はやがて考えるようになった。これは酒造具説と太鼓説の折衷案のようなものかもしれないが、この考え方をフランスの文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースの「ブリコラージュ:Bricolage」と対比させるとより明確になってくるように思われないだろうか。縄文人はひとつの特定の目的のためだけに、ひとつのモノを作るようなことをしただろうか。モノが少ない時代においては絶対的にはそうは言えないように思えるのである。

かつて日本人が宴会の席で箸で茶碗を叩いて音頭を取っていたように、日用品の楽器活用は日本人のなかに普通にある根源的な行為であるのかもしれない。酒造具という神聖な器として有孔鍔付土器があったのであれば、それを叩くような不敬な用い方はしなかったのではないかという意見もあるかもしれないが、それに対しては銅鐸はどうなんだということをここでは述べるに止めておきたい。

ここまで有孔鍔付土器について説明してきたが、書いている内容を振り返ると、「お前は酒造具説の支持者でなくて、むしろ太鼓説の支持者じゃないか」と言われそうなのだが、土取利之のファンとしての立場から書くのでどうしてもこういう意見になってしまうことは否めない。

ただ土取利之がミュージシャンの立場から考古学上の有孔鍔付土器にアプローチをしたように、こうした考古学的な考察には、文化人類学や、神話学、宗教学といった他の様々な分野からの参入も行われるべきであるということは主張しておきたい。私は食文化の観点からこうした文章を書いているのであるが、今後は、こうした様々な分野の学者や、学者以外の人々(むしろこうした人々が加わることの方が重要)が意見を持ち寄って考察を重ねることの方がより大切であるように思えてならない。アカデミックな専門分野の人ばかりの研究では、アプローチの仕方や、考え方そのものに幅が生じることなく、時には考古学的な確たる根拠はさておき、発言力のある学者の説があたかも正しいものであもあるかのように無思慮に受け入れられてしまう場合がある。それは考古学だけでなく、歴史学や神話学の分野などあらゆる分野でも同様であろう。

先ほどから述べている古代日本の果実酒の存在についても、考古学者や醸造学者らはその存在を肯定しているが、文化人類学者は果実酒の存在を否定している。いわばこれらのアカデミックな分野においては、果実酒の存在説にねじれが生じていることになる。実はそれが八醞酒が一体どのような種類の酒であるのかを不明瞭にしている大きな原因でもあるのだ。

八醞酒は果実酒である

さていつものように酒の起源に関する説明が大きく脱線したが、取りあえずはここまでで八醞酒が果実酒であることの理由を説明させて頂いた。その根拠は『古事記』にも、『日本書紀』にも木の実が八醞酒の原料であることを述べている以外は、米の酒であると一言も述べていないこと。さらに①記紀の米に関する記述の矛盾から、文脈からみてもスサノオが地上(葦原中国)に下った時代には、まだ稲作が行われていなかったことが明らかであり、米の酒などはこの時代には存在し得なかったこと。さらには②考古学的な発掘物から、有孔鍔付土器を取り上げたが、古代の日本でも山ブドウなどの木の実をつかった酒が作られていた可能性があることを取上げた。

こうした理由から総合的に判断して、やはり八醞酒は果実から造られた酒であり、米から造られた酒(日本酒)とするのは間違えた解釈なのであると結論することができるだろう。

8(八醞酒)に関する考察

本居宣長が八醞酒は八回も重醸が行われた酒であるとしているが、ここにも意味があると考えている。スサノオが八岐大蛇を退治する下りには「8」という数字が多用されているからである。

櫛名田比売の両親の、足名椎と手名椎には八人の娘がいたが、八岐大蛇が毎年やって来ては食っていったこと。八岐大蛇は体は一つだが、頭が八つ、尾が八つあり、その丈は八つの谷、八つの丘にまたがっていること。八醞酒は、垣を作り廻らし、その垣に八つの門を作り、門ごとに八つの桟敷を作り、その桟敷ごとに酒船を置き、船ごとにその八度醸した酒を盛ったことが述べられている。

また岐大蛇は、八段に斬られて、段ごとに雷となった。八つの雷は飛び躍って天に昇ったとも書かれている。そしてスサノオが詠んだ歌が以下である。

【 日本書紀 】

このように「8」の数字が多用されている。八醞酒はこうした文脈の中で記述された酒であり、これが本居宣長が言うように八回重醸された酒であるのかもしれないが、要は重醸されていることが重要で、かならずしも八回ということではないのかもしれない。

東京都国立博物館の「出雲と大和」展に行った際に、「出雲国杵築大社御神殿天井八雲之図」を見ることができた。これはオオクニヌシの祀られている出雲大社本殿の天井に描かれている八雲図の模写である。実は出雲大社本殿の天井には7つしか雲が描かれておらず、その理由は謎とされており幾つかの説が存在する。博物館には「多くを意味する彌雲に由来する」という説明書きを掲示していた。

出雲国杵築大社御神殿天井八雲之図

この彌雲であるが、弥雲と同じである。そしてこの弥雲は八雲とも共通する。他にも弥栄、彌榮(いやさか)という言葉があるが、これは一層栄えるという意味で、万歳のように目出度い意味で使われる言葉である。この

よって八醞酒もこうした「8」を多用した話の流れのなかで付けられた酒の名前ではないかと推測できそうである。つまり「8」が多用されている文脈の中で、後代の人がその酒を八醞酒としたとも考えられる。つまり酒にも「8」を関係させるために、重醸するという意味を結び付けることで、8回という要素を酒にも付け加えたのではないだろうか。

八醞酒が実在し、実際に用いられたかどうかについては、八岐大蛇の実在とセットで考えなくなければならなくなるので、それは明らかに象徴的なものであって、実際には用いられた酒ではないことは誰もが認めるところであろう。(八岐大蛇は架空の生物であるので...)

よって八醞酒というのはあくまでも象徴的なものであって「8」という要素を引き出すために8回の重醸が行われた八醞酒が記紀に付け加えられたとも考えることができるように思う。

果実酒を重醸することはないが、古の人々がそれを八醞酒としたのは、あくまでも「8」の要素を付加するための理由であって、八醞酒といっても重醸すらされていない果実の汁からつくられた酒であったのかもしれない。この文脈をみると酒の種類云々と云うよりは、むしろ重要なのは「8」という数字であるように読めるからである。

こうした記述内容の不安定さが八醞酒が木の実ではなく、米の酒であるというような考え方にも繋がっているように思われるが、私としては八醞酒とは果実酒であったという説を、先に述べた理由から支持することにしたい。

酒と大嘗祭

ここでやっと本筋に話しを戻し、大嘗祭で用いられる酒について詳しく説明することにしたい。大嘗祭では天皇が食事を取り分け神々と共に飲食を行う秘儀が含まれているが、こうした儀式の中では酒も供され、神事の中で重要な供物として取り扱われることになっている。

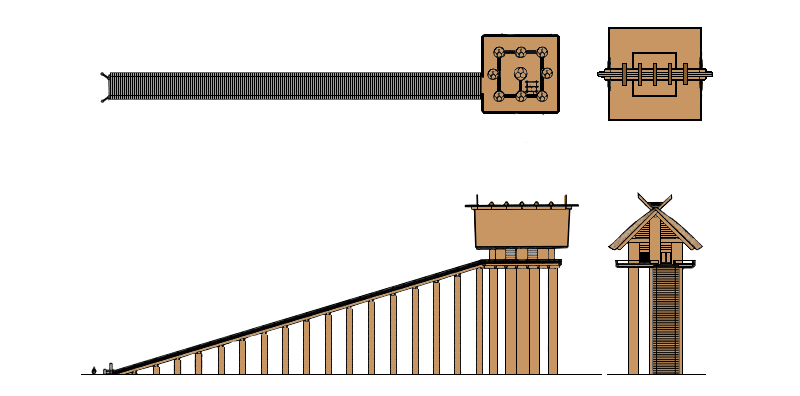

大嘗祭の儀式では、

御酒八足机

最初に酒が乗せられて運ばれる机が御酒八足机である。この机は二人の掌典補によって運ばれることになっている。酒は

これは神饌の一部として神々に捧げられるための酒であって、天皇が飲む為のものではない。天皇は儀礼として食事を盛り付けた後に、この机に乗せて運ばれる平居瓶に入れられた酒を儀式で用いることになっており、その為の手順は以下の通りである。

大嘗祭の最重要儀式は天皇によって内陣と呼ばれる大嘗宮の奥の部屋で行われる。そこで天皇は、柏の葉でつくられた

仕切られた内陣の中では二人の采女だけが天皇をサポートすることになっており、天皇を含む三人だけしかその中には入れない。そこで外陣とよばれる手前の部屋から、大嘗祭の為の神饌や道具や酒が運び込まれることになるが、それらを外陣から受け取り内陣を運ぶのが「後取の采女」である。さらに天皇の側で神饌の準備を手伝うのが「陪膳の采女」である。

後取の采女が平居瓶に入った神酒を運んでくるので、陪膳の采女は

御直会八足机

酒の乗せられた二つ目の机は、掌典補が二人で運んでくる御直会八足机である。平居瓶に入った二種類の酒、および盃が机に載せられている。先に述べたような神饌を取り分ける儀式が行われ、酒がかけられた後に、御直会八足机の酒は、天皇と神々が共にする食事である「直会」で用いられる。こちらの酒は儀式の中で天皇も口にする。

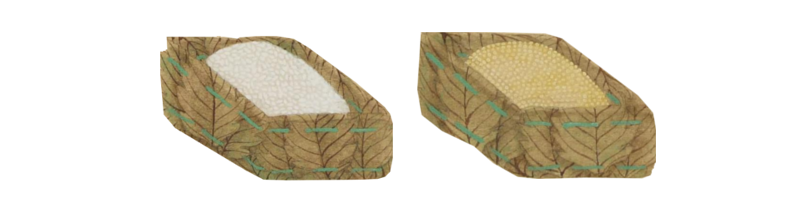

白酒 と黒酒

大嘗祭では白酒と黒酒の二つが用いられる。ではこの白酒と黒酒とはどのような種類の酒のことを言うのだろうか。ここからは年代を追って、文献に記された白酒と黒酒に関する記録を確認してゆくことにしたい。

『木簡』 西暦724年

平城宮内におかれた酒や酢の醸造を担当する役所の造酒司(ぞうしゅしまたはみきのつかさ)跡から発見された木簡に「白酒○酒□」と書かれている。これは聖武天皇の大嘗祭(724年)において供えられた「白酒」であると考えられているので、白酒について言及された最も古い記録であると言えるだろう。この記録からこの時代の大嘗祭からすでに白酒が供されていたことは確かである。

『万葉集』 西暦752年

白酒と黒酒について『万葉集』に記述があり、以下のような和歌が収められている。

天地(あめつち)と 久しきまでに

万代(よろずよ)に 仕(つか)へ奉(まつ)らむ

黒酒白酒(くろきしろき)を

この和歌を読んだのは、

さて

『続日本紀』 西暦765年

『続日本紀』には、天平神護元年(765年)の称徳天皇の大嘗祭の記述に「黒紀・白紀の御酒を賜う」とあり、この時代でも黒酒と白酒が用いられたことが分かる。

『続日本紀』 西暦769年

さらに『続日本紀』では上記から4年後の、神護景雲三年(769年)に行われた新嘗祭の記録に「黒記・白記の御酒食」とある。本来は酒という字のところが「紀」あるいは「記」という表記がされている。

『皇大神宮儀式帳』 西暦804年

伊勢神宮での祭祀の取り決めが記された『皇大神宮儀式帳』には、伊勢における白酒と黒酒の記録があり、10才前後の少年少女がこれらの酒造りを担ってたことが記されている。白酒は酒作物忌(さかとくのものいみ)と呼ばれる少女が造り、黒酒は清酒作物忌(きよさかとくのものいみ)と呼ばれる少女が忌火屋殿で造られていたと記されている。白酒と黒酒に関しては以下の記述がある。

【 皇大神宮儀式帳 】

亦酒作物忌乃白酒作奉、清酒作物忌作奉黒酒、竝二色御酒毛大御饌相副供奉畢。

【 訳文 】

酒作物忌が白酒を作り、清酒作物忌が黒酒と二種類の酒(醴酒、清酒)を造っていたことが述べられている。

『儀式践祚大嘗祭儀』 西暦870年代

『儀式践祚大嘗祭儀』では宮中の行事や神事が定められているが、そこには造酒童女(さかつこ)と呼ばれる少女およびそれを補佐する大人の男女が白酒と黒酒を醸造する役割にあることが述べられている。

大嘗祭における造酒童女の役割は非常に重要で、大嘗祭までのすべて準備の手順には、先ずは造酒童女が手をかけることから始まるようになっている。しかし明治時代の大嘗祭以降、造酒童女は廃されてしまっており、儀式の中に造酒童女は登場しなくなっている。

『延喜式』 西暦927年代

養老律令に対する施行細則を集大成した古代法典である『延喜式』には、酒の作り方についての詳細の記述があり、この方法に基づいて後代の大嘗祭では白酒と黒酒は準備されるようになった。そういう意味においても『延喜式』は大嘗祭で用いられる酒の最重要出典であると言える。そこには以下のような指示がある。

【 延喜式 】

米1石のうち、2斗8升6合から麹をつくり、残り7斗1升4合を蒸米とする。これを水5斗と合せて二つの甕に仕込みを行う。醪(もろみ)は絁の

『延喜式』には酒の製法が十数種類書かれているが、白酒・黒酒は、他のいずれの酒製造方法とも異なる特別な作り方で仕込まれることが、指定されている分量から理解できる。

まず大きな特徴として仕込み水が米に対して50%しか加えられていない。また麹歩合が29%と高めである。通常の仕込配合では麹歩合は23%で、吟醸酒の場合は20%~21%位であるとされている。よって現代の酒と比べてかなり高めの設定であると言える。

また最終的に一甕から得られる酒量が1斗7升8合5勺であると細かく規定されていることも大きな特徴である。これはかなり少ない分量である。

『延喜式』をみると「8斗法」とよばれる、清酒8斗を得るための仕込法で7~8割の酒が造られていることが分かる。この8斗法の仕込みの配分は、「米1石、麹4斗、水9斗」とあり麹歩合は28.6%であるので、白酒・黒酒の麹歩合とは基本的にあまり変わらない。しかし、水の量は大きく異なっていて白酒と黒酒は8斗法で加えられる半分しかなく、そのため造られる酒の総量が、白酒・黒酒の場合は4.5分の1ほどしか取れないので、白酒・黒酒はかなり濃度の濃い、どろっとした酒だったことが分かる。この濃度だと濁り酒というよりは、食べる酒という印象すらある。

『延喜式』で始めて黒酒に久佐木の灰を入れる方法が記されており、この方法は現代の大嘗祭の黒酒の作り方でも行われている。この久佐木の灰を入れることにはどのような意味があるのかをここから考察してみることにしたい。

久佐木 灰の理由

黒酒には『延喜式』で定められた記述に従って「

このクサギという植物は、臭木とも呼ばれているが、それは葉に悪臭があるからである。学名では「Clerodendrum trichotomum」とあり、シソ科(かつてはクマツヅラ科に分類されていた)の落葉小高木として日本では北海道から九州、琉球列島まで分布し、国外でも台湾、中国まで分布している。

クサギは秋になると紺色の実を付け、この実は染料にもなる。またクサギの葉には独特の臭気があるが、きちんとした下処理をすることで食べることが出来る。まずクサギを塩もみしてからサッと茹でる。茹でたクサギはザルに取って冷水で冷まし、半日ほど水に浸しておくと臭いはなくなる。その後、ザルに取って日がよく当たる場所で数日かけてカラカラに乾燥させる。こうして保存できるようにしておき、食べる前に水で戻す事で佃煮やおひたしにして食べられている。

なぜ久佐木の灰だったのか?

黒酒には久佐木の灰が入れられたと『延喜式』に記録がある。この意味と目的は何だったのかを検討してみることにしたい。それを検討するにあたり以下の二つの視点から探ることが出来るだろう。

① 久佐木の灰がもたらす酒への効果

② 久佐木の灰による着色

この二つの理由のどちらか、あるいはその両方の理由で久佐木の灰は加えられたと考えられる。そしてそこには何らかの必然があったに違いない。なぜならば黒酒は大嘗祭という、天皇が即位後に一度だけ行う最も重要な儀式のなかで用いられる酒だからである。黒酒は同様に新嘗祭でも用いられるが、それが特に大嘗祭の酒であるということは非常に重要なことである。大嘗祭では白酒と黒酒が供えられるが、黒酒の方はひと手間かかっているだけでなく、その存在が特殊なものであるように思われる。よって二つの観点から黒酒の意味を明らかにしてみたいと思う。

① 久佐木の灰がもたらす酒への効果

『和漢酒文献類聚』には、医を家業ともした本居宣長は「混和される木灰を薬灰と考えていた」と述べている。確かに灰を混ぜる事には何らかの効果が期待できそうには思える。

柳生健吉氏は『酒づくり談義』で、久佐木の灰を加えるのは除酸の為だと述べている。これは灰のもつアルカリ成分が、酒の酸を和らげる為である。

酒に灰を入れることは清酒造りで行われていた方法で、これを始めたのは慶長年間に酒造業を始めた鴻池直文であるとされている。『摂陽落穂集』などの文献による伝承では、「鴻池の店で叱られた手代が、腹癒せに酒樽にかまどの灰を投げ込んだために、濁り酒が豊潤な清酒になった」と説明されている。

ただこの方法は濁り酒から清酒(透き通った酒)にするための方法であったことを考えると、濁った酒を特徴とする黒酒に灰を入れることと同じ目的や効果を期待しての事であるとは考えにくい。さらには除酸の為という効果が理由であれば、白酒にそれが用いられないことの理由がつかないのではないか。

大嘗祭では白酒と黒酒がセットになっているというところにも深い意味があるように思える。一方にだけ灰が入れられるという事は、そこに実用的な意味があったとするよりはむしろ着色としての意味の方が大きいかったのではないか。そこで着色を主として灰が加えられたという仮説を次に検討する。

② 久佐木の灰による着色

岩瀬平の『延喜式 新嘗会白黒二酒と易・陰陽五行説』では、実際に黒酒を再現して得られた知見が記されており、「白酒に久佐木灰を混和して黒酒を造るという技法は,久佐木灰の媒染剤的機作を期待したものではなく、ふるい分けられた久佐木灰中にまじる消炭の微粉が直接的に白酒を黒酒に仕上げるものであることを知った」として、酒に対する何らかの成分的な効果の為ではなく、単に色付けの為に行われたものであることを述べている。

岩瀬平は元山口県農業試験場長で、実際に白酒と黒酒を作った体験をもとにして『延喜式 新嘗会白黒二酒と易・陰陽五行説』という論文を記しているところが非常に興味深い。しかもこうした経験から色付けの為に久佐木灰は加えられたと述べている説には説得力がある。

黒酒は白酒に対して、当然、黒い色をした酒であったはずである。このことは加えられる灰の種類も示している。例えば久佐木を完全に燃焼尽くすのであれば白灰となる。もし除酸などの実用目的で灰を加えるのであれば、この白灰の方が酒には効果的であるはずである。しかしこの白灰を白酒に加えても黒酒の色は生じない。さらに言えば、白灰が白酒に加えられることもない。徐酸目的であれば白酒には白灰、黒酒には黒灰が加えられるべきではないか。

実際には黒酒にするためには、その灰を燃焼し尽くさずに蒸し焼きにして黒炭にとどめて、その久佐木の炭を粉末状にして加えられている。ここからも着色こそが目的であったという真意を汲み取ることが可能であるように思える。

黒酒はなぜ着色されたのか?

久佐木灰によって黒酒には黒い着色が行われたことは理解できたとして、それでもなぜ黒く着色されなければならなかったのかの理由については大きな疑問が残る。私はそれには確かな理由があると考えているが、その理由は太古の酒がどのようなものであったかとリンクして考えるべきである。

この点に関して、植物病理学者、本草学者、菌類学者であった白井光太郎は、短歌雑誌『心の花』第19号6巻で以下のような興味深い見解を述べている。

【 心の花 第19号6巻 】

黒酒の原形は八丈島などで今(大正4年)でも造られている黒粟酒であっただろう。明治20年、伊豆七島を巡回した時、薄黒い酒に出会った。いろいろ調べると麹のかびは黒花かびで、泡盛かびと違い、糖化とアルコール化の両作用を持ったかびであった。製法は黒粟麹1升に水1升を入れ、沸き出したら蒸した精粟3升4合と水4升を加え、数日して搾って飲用に供していた。日本本土にも古代、米酒以前にこの種の粟酒があったが、粟酒の風味は米酒に劣るので、いつのまにかすたれてしまった。しかし、その名残りに万葉時代には儀式酒として黒粟酒を神前に供えていただろう。あの万葉歌の作られた天平勝宝の頃から約200年経った延喜時代には簡略化され、白酒に久佐木の灰を入れるだけになったのであろう。

ここでは八丈島に残されていた黒粟酒造りについて言及されている。その酒の色は「薄黒い酒」であると述べられている。白井光太郎はもともとは黒粟酒が米酒以前に日本に存在しており、それが儀式に用いられていた可能性に言及し、そのうえで後の時代になって儀式で用いられるようになる黒酒は、久佐木の灰をいれて黒粟酒を再現したのではないかという見解である。

既に「粟と大嘗祭」で私は指摘しているが、ここで改めて強調しておきたいポイントがある。それは稲作が始まる以前の日本では粟が中心的な作物であり、出雲系の国津神により粟をもって国造りが行われていたはずであるということである。よって大和系の天津神によって稲作が行われ、米をもって日本が統治されるようになる前の時代に酒が造られたとするならば、現在の我々が考えるような日本酒とは当然明らかに異なる酒が造られていたはずであろう。なぜならば原料となる米そのものが存在していなかったからである。

こうした背景を踏まえて、私にとって白井光太郎の指摘が特に興味深く思えるのは、黒酒の起源には粟酒のような昔の酒があったのではないかとするところである。こうした観点から考えると、わざわざ久佐木の灰を入れてまで着色する目的は、米の酒を使うしかなくなった時代に、米から造られたのではない太古の酒を何とか再現しようとするのがその目的であると言えないだろうか。つまり黒酒はもともと米から造られた酒ではなかったのである。

果実酒の再現の為に久佐木が用いられた

ここで振り返って頂きたいのは『日本書紀』の一書の二で示されていた、スサノオがたくさんの木の実を集めて、八個の甕に酒を醸造しなさいと命じた「八醞酒」である。これが最初に記録に登場する酒であるが、この八醞酒は果実酒であったことは先に述べた通りである。

あるいは、縄文人が作った有孔鍔付土器で作られた酒はどのようなものだったか。考古学では酒造りに有孔鍔付土器は使われたと考えており、それは果実酒であったというのが主流の学説になっている。

こうした太古の酒がどのようなものであったかを考えると、大嘗祭で用いられる黒酒には、深い意味があることが見えてくる。黒酒は、太古の果実酒を再現するために造られ、儀式で用いられていると私は推測している。黒酒を黒くする目的は、果実酒のもつ色を、米の酒で再現する為だったのではないだろうか。

果実の酒であれば、黒い色で着色する意味が見えてくる。また先に述べたような黒粟酒のようなものも過渡期には黒酒として造られたのかもしれないという推測も成り立つ。また米も現在のような白米が育てられる以前は、黒米や赤米のような色の付いた米が育てられていた可能性が指摘されている。こうした米で酒造りを行うと、仕上がる酒も黒や赤に着色された酒に仕上がるようである。

さらに後代の中世になると、白酒に黒ゴマが混ぜられて着色することが行われていたようである。こちらの方が手間が省けて、かつ着色するには都合が良かったのだろう。しかし室町時代から江戸時代にかけての250年間、大嘗祭が断絶していた後にこの儀式が復興してから、黒酒の着色は久佐木の灰に戻されたようであるが、これも着色こそが重要であったことを証しする要素として挙げることができるだろう。

いずれにしても大嘗祭の儀式が定着して執り行われるようになる時代には、すでにこうした太古の酒は造られらくなっており、一般的に造られている米酒を何とか着色する方法を考え出すことで太古の酒と同じものをリバイバルすることが行われたと考えられるのである。

陰陽五行説から久佐木が用いられた

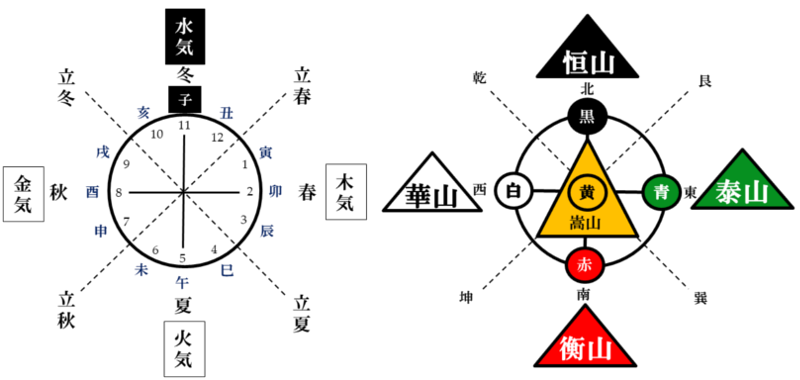

もう一つ、黒酒に着色された理由を述べておきたい。岩瀬平の論文、『延喜式 新嘗会白黒二酒と易・陰陽五行説』では陰陽五行説に基づいて黒酒には色が付けられたとする説が述べられており、非常に興味深い説なのでここで紹介したい。

まず久佐木であるが、これには様々な字が存在する。「

五嶽とは東の泰山、西の華山、北の恒山、南の衡山、中央の嵩山のことを言う。古代中国の天子はこの五嶽を巡行し、山の神霊を祀って国の安泰を祈ったと言われる。北の恒山は神の坐すところであり、配される色は黒、配当される五気は水気である。

大嘗祭は

陰陽五行説に基づく説明は、かなり複雑であるが、それなりの説得力のある考え方であり、黒酒の本質としてそこには何があるのかを十分に物語るものでもあるように感じる。

しかしながら大嘗祭においては白酒と黒酒の双方が儀式で並行して用いられるのにも関わらず、この説明であると明らかに黒酒の方が重要な酒となってしまっているように見える。そうなると、白酒も合わせて供される意味付けが弱くなってしまうように私には思えるのである。よって大嘗祭で行われる儀式全体の構造から今一度、黒酒の意味を考察することで、白酒・黒酒という大嘗祭で用いられる酒の意味を明らかにしてみることにしたい。

大嘗祭の儀式構造

私は以前から何度も強調しているように、大嘗祭は明らかにパラレル(平行)な構造によって構成されている儀式である。それは大嘗宮が悠紀殿と主基殿というパラレルな関係で並べて建てられていること。また悠紀国と主基国はパラレルな関係で、どちらに優劣があるという訳では無く、大嘗祭に至るまで、様々な準備がそれぞれの国において並行して進められることからも理解できるだろう。

また大嘗祭で供えられ、儀式で用いられるものを見ても、このパラレルな関係は一貫している。例えば大嘗祭で供えられる布は繪服と麁服であり、これらは神御衣(かむみそ)と呼ばれている。繪服は絹で織られており、麁服は麻で織られた織物である。これが神殿の内陣に並べて置かれるが、繪服と麁服のどちらかが上であるとか下であるとかという位置づけはない。

さらに大嘗祭で御饌が供えられるが、米と粟が並行して用いられている。一見すると大嘗祭は米を中心とした天皇が米の豊穣を願うための祭祀であるように思われるかもしれないが、実際の儀式では粟も米に劣ることなく、神饌として米と平行して供されるのである。

このような儀式における並行性は酒にも存在している。つまり白酒と黒酒であるが、これらはそのどちらが上であるとか、優れているというような関係はなく、あくまでも並行したパラレルな構造関係のもとで準備されているだけなのである。こうした大嘗祭で用いられる供物を分類すると、その関係は以下の図のように現わされるだろう。

| 出雲系 国つ神 |

大和系 天つ神 |

|---|---|

粟 (焼畑) |

米 (稲作) |

一般的な大嘗祭に関する見解は、米に重きが置かれており、米の豊穣を祈る神官としての天皇の即位のための儀式であるする見方が大半を占めている。しかし儀式の中では粟も用いられており、かつ重要なものを見なされていることを見逃すべきではない。しかし國學院大學教授の岡田荘司は大嘗祭で用いられるその粟について以下のように述べている。

【 國學院大學メディア 】 - 大嘗祭の本質を探る

庶民の食べ物である粟が含まれることに注目したい。米は天照大神からの頂き物で大切なものとして供えられるが、災害対応や国民の食料を守るため「粟も順調に育ててください」との祈りがもう一つ入っていると思われる。

このように大嘗祭において粟が供えられることの理由を説明しているが、粟をあくまでも米に対する従属的な位置付けにしているところに私は疑問を感じる。なぜなら大嘗祭の儀式の構造を見てみると、米がメインで、粟がサブであるというような優劣のある位置関係は存在していないからである。あくまでもパラレル(平行)な構造でそれぞれの相対する品物が儀式で供されることが行われているのである。

こうした大嘗祭の構造から白酒と黒酒というものを考えると、酒という供物も米と粟と同様にパラレルな関係に置かれていることが明らかになってくる。白酒と黒酒のどちらかが優位にあるとか、どちらか他方はサブであるというような優劣関係はそこには存在していないのである。

先に岩瀬平の『延喜式 新嘗会白黒二酒と易・陰陽五行説』から、陰陽五行説からの読み解く大変興味深い黒酒の意味を紹介させて頂いたが、仮にもしその通りであるとするならば、黒酒は白酒よりも優れた酒であるということになってしまうのではないか。しかし実際にはそうなってはおらず白酒と黒酒はあくまでもパラレル(平行)な関係にあり、その両者には優劣は存在しないというのが大嘗祭の儀式の構造全体から照らし合わせて見た私の見解である。

ではなぜパラレルに供物が儀式で扱われるのか。それは大嘗祭では大和系のアマテラスはもちろん、それと並行して出雲系のスサノオを始めとした国津神も大嘗祭で祀られているからである。パラレル(平行)であるということは、対局する二つの要素が常に存在しているということを意味している。それが「大和の天つ神」と「出雲の国つ神」であり、米と粟、白酒と黒酒、繪服と麁服と言った供物はそれぞれ大和と出雲の系列の神々に紐づいていて、天皇は祭司として大和(天つ神)と出雲(国つ神)の双方を祀るの役割を果たさなければならず、それが大嘗祭の意味の本質にあると私は考えている。

祭祀に於ける天皇の役割

天皇は大和系のアマテラスの子孫であることから、出雲系の神々を大嘗祭のような重要な儀式で祀るようなことはしないのではないかという意見があると思う。しかし天皇に課されている役割を深く知るならば、天皇が果たす役割はアマテラスに対する祭祀だけがその役割ではないことが明らかになってくる。

神話学的に天皇の役割を理解するためにも、神話学者の大林太良の見解を引用しておきたい。大林太良は東北アフリカから西スーダンにみられる《土地の主》について以下のように説明している。

【 日本神話の構造 】P136

《土地の主》の仕事は、酋長であるとともに、裁判官でもあり、また祭司であった。

中略

《土地の主》が一定の領域に対して所有権を主張する根拠は、彼の直系の祖先の一人がこの土地に始めて定住した事実である。この最初の定住者には、単に所有の称号と、支配の権利が与えられているばかりでなく、数多くの宗教的な義務も課せられている。大地は生きている存在であり、大地の豊穣によって人間の生存を確実にし、他方では人間が大地に対して罪を犯すと、その恵の力を拒む。大地に対する罪とは、祭儀の義務を怠ることばかりではなく、土地を掘ったり、農耕をしたり、むき出しの大地の上での性交や、人間の血を大地にそそぐことも罪である。地表に傷をつけ、汚すことすべて大地への罪である。だから《土地の主》が家や墓を建てる時や、播種や収穫に当って、また殺人に関して、大地に向かって行う祈祷と供犠は、宥怨儀礼や宥和儀礼の性格をもっているのだ。グルシン族の農民たちは生き残るがためには、自然に暴力を加えた最初の居住者の子孫として、傷つけられた大地に対して、彼の土地に住む農民全体を代表し、人間と大地との間において破壊された関係をたてなおす任務をもっている。しかし、他方においては、大地の代理人としても役割を果たす。このような資格において《土地の主》が神聖な性格をもち、政治上、法律上の諸問題において、彼の意見が重きをなすのは不思議ではない。

ここでは最初にその土地を支配した者の子孫が祭司となる《土地の主》であることが説明されている。その理由は最初に大地を傷つけた咎を、その子孫が負い続ける事になるからである。よって支配者はその隆盛によって交代することがあっても、祭司は交代する事が無い。

ここで説明されている《土地の主》は、東北アフリカから西スーダンといった地域の話であるが、日本における天皇の役割と驚くほど似通っていることが理解できる。大林太良は構造学的にこうした神話が、世界のどの地域の共通して存在知ることを研究した神話学者であったが、この事例も日本の天皇においても正に適応し得るものであると思う。

日本の始まりは出雲系の国つ神によって治められていたが、その後、大和系の天つ神がやってきて「国譲り」を迫ることになる。記紀の記述では、話し合いによって穏便に「国譲り」が行われたように描かれているが、実際にはそこに戦闘による争いもあったはずである。しかもそうした争いには死が伴い、それによる穢れが生じることにもなっただろう。日本人のこうした穢れを嫌う感覚のゆえに「国譲り」というような、平和裏な出雲から大和への権力交代の記述が行われたと考えられている。

その後、天つ神の子孫である天皇は、国つ神との結婚によって姻戚関係を築きながら権力者としてだけでなく、祭司としての役割も獲得してゆく事になる。日本の歴史をみると鎌倉時代以降から武家が強い権力を有するようになってゆくにつれ、天皇は政治的な権力者としてよりは、祭司としての役割がより課せられた立場へと変化していったのである。

こうした天皇の祭司としての役割を考えると、当然、大和系のアマテラスだけを祀るのではなく、出雲系の国つ神(スサノオ)も同様に祀ることが必要だったに違いない。なぜなら日本という国を始めに切り開いて大地を傷つけ、統治を始めたのは国つ神だったからである。

先にも

また日本人が忌み嫌うもう一つは「

出雲大社

例えば出雲大社はオオクニヌシ(大国主)が天つ神に国譲りを行って、自らは隠れて(殺されて)死者の国を司どるようになるに伴い、天つ神たちがオオクニヌシのために建てた神社である。その目的は、オオクニヌシに祟られることを恐れてであることがその縁起からは透けて見て取れる。そのゆえに出雲大社の祭祀は、天照大神の子の天穂日命を祖とする出雲国造家のみが担うことになるのであるが、こうした役割を考えても祟られることへの恐れがあることが分かる。

『古事記』には、垂仁天皇の皇子である本牟智和気(ホムチワケ)は生まれながらに唖であったが、占いによって出雲の大神の祟りであることが判明し、出雲に遣わして大神を拝ませると、本牟智和気はしゃべれるようになったという記録がある。ホムチワケの口がきけなかったのは出雲大神の祭祀が十分でなく祟られた為であると考えられる。出雲に遣わされたホムチワケが口がきけるようになった御礼として、垂仁天皇は出雲大社の社殿を新築している。

三輪山 大神神社(おおみわじんじゃ)

三輪山の神はオオモノヌシであるが、この神はオオクニヌシの和魂であり、また祟り神でもある。三輪山の西麓には大神神社があり、三輪山を神体山として祀っているので本殿がないのが特徴である。

崇神天皇5年、疫病が流行り多くの人民が死に絶えてしまう。そこで崇神天皇は娘の渟名城入姫命(ぬなきいりびめのみこと)を祭主にして祀らせたが、姫は「髪が落ち、身体が痩せ細って祭ることが出来なかった」とある。それほど祟りは強かったというこになるだろう。

後に三輪の神は、大田田根子(オオタタネコ)をして三輪の神を祀らしめよと託宣した為に、崇神天皇が、オオタタネコを探し出しオオモノヌシの祭祀をさせるとこの疫病は収まったとされている。これは強力な祟り神による災厄だったと見るべきである。

伊勢神宮

伊勢神宮にアマテラスが祀られるようになった経緯も祟りの要素があるように感じられる。崇神天皇の時代に疫病が流行り多くの人民が死に絶えた為、この疫病を鎮めるために、それまで宮中で祀られていた天照大御神と倭大国魂神(オオモノヌシ)を皇居の外に移すことになる。

先に述べたように、オオモノヌシは三輪山に祀ることになるが、アマテラスの方は豊鍬入姫命に託して笠縫邑に祀らせ、その後、80年間各地を転々と移動してやっと伊勢の現在の場所に落ち着くことになったのである。

崇神天皇はアマテラスの勢を畏れて、共に住むことが不安になったとあるが、疫病の原因として、天皇がアマテラスと同床共殿(どうしゅうきょうでん)していたことにあると考えられたのは意味深いことである。

今でこそ伊勢神宮は落ち着いている歴史的な神社であるが、そこに至るまでには紆余曲折の遍歴の時代があり、天皇から距離をあえて置いて離された神だったのである。その遍歴については「豊宇気比売神」(伊勢に至るまでの、天照大御神の遍歴)に記してあるので是非ご確認頂きたい。

実際に伊勢神宮を参拝した天皇は、明治天皇以前では、持統天皇(在位:690年2月14日 - 697年8月22日)だけである。持統天皇は692年に伊勢に行幸しているので1180年間、どのような天皇も伊勢神宮には近づこうとはしなかったのである。はっきりとは言われてはいないが、これもある種の祟りを恐れてのことだったと見なすことが出来るのである。

太宰府天満宮

後代になって建てられた太宰府天満宮も、菅原道真を失脚させて太宰府送りにした藤原氏が、菅原道真の祟りを恐れて建てた神社であり、日本にある有力神社の多くでは祟り神が祀られていることに気づかされる。祟り神のこうしたネガティブなパワーは非常に強力であり、こうした負の力を祀ることで正の(ポジティブ)パワーに変えるというのが神社の役割なのではと思えるくらいである。

こうした負のネガティブパワーが祭祀によって、正のポジティブパワーに変換された場所が神社というように捉えることが出来るだろう。よってその縁起や歴史を知る者にとっては、身震いするような強力な磁場とも言える場所であったりするのだが、年頃の女性などは気軽に「恋愛成就」などをそれらの祟り神に願ったりするあたりは逆の意味で羨ましくも思えてしまうのである。(平和だなぁ)

神器

天皇の象徴する三種の神器は、八咫鏡、草薙剣(天叢雲剣)、八尺瓊勾玉である。本来であれば天皇を守るはずの神器であるが、それが祟りによって害をなす場合があったことが記録されている。

八咫鏡はアマテラスを象徴するものであり、先に述べたように崇神天皇の時代に出され、その後、伊勢に安置されているがこれは天皇が祟りを恐れたためである。

現在この八咫鏡は、伊勢神宮と、東京の皇居にある賢所に安置されている。昔からある八咫鏡は伊勢神宮にあり、皇居にあるのは八咫鏡の

草薙剣(天叢雲剣)も非常に強力な神器である。

『日本書紀』には熱田神宮から盗まれ(草薙剣盗難事件)行方不明だった天叢雲剣が献上され宮中にとどめおいたところ、草薙剣の祟りで天武天皇が病にかかったことが述べられている。

【 日本書紀 】

戊寅に、天皇の病を占ふに、草薙剣に祟れり。即日に、尾張国の熱田社に送り置く。

祟りを避けるために草薙剣は熱田神宮に送られ安置されることになったが、その約3ヶ月後に天武天皇は崩御しているので、その祟りで死んだということになるだろう。

また『日本後紀』には桓武天皇が、十握剣を石上神宮から平安京へ無理移動させた為に祟られて崩御したと述べられている。十握剣はスサノオが八岐大蛇を切った剣であり、その時に八岐大蛇の中から出てきたのが草薙剣である。よって十握剣は三種の神器ではないが、現在でも石上神宮に祀られている神宝である。

『日本後紀』延暦23年2月5日条には、平安京遷都後に桓武天皇が、都の守りのために石上神宮の総ての神宝(剣)を葛野郡(山城国)に移動したことが記されている。また翌年の『日本後紀』延暦24年(804年)二月庚戌の条の記録には、代々の天皇が武器を納めてきた神宮の兵仗を山城国 葛野郡に移動したとき人員延べ十五万七千余人を要したが、移動後、倉がひとりでに倒れたり、次に兵庫寮に納めたが桓武天皇が病気になったりと怪異が次々と起こったこと。さらにその為に使者を石上神宮に派遣して、布留御魂を鎮魂するために呼び出したところ、女巫が一晩中怒り狂ったため、天皇の歳と同じ数の69人の僧侶を集めて読経させ、神宝を元に戻したと書かれている。

これは石上大神(布留御魂大神)の祟りであったとされている。

祟 り神と天皇

ここまで

現代では自然災害などが起こると、天皇も現地へ慰問に赴いて膝を折って被災者の方々に声をかけることを行なっておられるが、私はこうした行為の背後に、天皇は自然災害にたいして自分の責任を感じているからではないかと思うことがある。天皇は国家の安寧のために祈りを捧げることで、祭祀として神々の保護を得て国家を守ることが責任として課せられているからである。

こうした責任を果たせなかった贖罪の意味もあって、天皇は被災地慰問を行っておられるのではないか。実際に過去の記録を見ると、災害や疫病が発生すると年号を変えたり、あるいは天皇そのものも代替わりさせられてきた歴史がある。

これは当代の天皇がこうした災害や疫病から国家を守護することが出来なかったために、その霊力が疑問視された結果であったと考えるべきであろう。平成天皇は、譲位によって上皇となられたが、こうした生前退位の決断には東日本大震災のような自然災害の発生も関係していたのではないかと思われる。平成天皇も、自分の天皇としての霊力のようなものの減退を感じたからこそ、新しい天皇に譲位することで、新しい力が吹き込まれることを期待したのではないだろうか。

過去の人々は自然災害や疫病の流行の理由を、祟り神の仕業に求めたのであろう。科学や医療が発達した現代では、自然災害のメカニズムや、細菌感染やウィルスについて十分に理解出来ているので、その理由を祟り神に求めるようなことは無いが、だからと言って過去から現代に至るまで天皇に課せられた役割そのものが変わることはない。

私はここにこそ、天皇が大嘗祭においてパラレルな方法で、天つ神と国つ神を祀る理由があると考えている。つまり天皇は稲の豊穣を祈るだけでは不十分であり、それに加えて、自然災害や疫病から民を守ることも必要であり、この双方の要素を満たすための祭司として天皇は存在しているのである。

このように祟りから国家を守る役割を有する天皇は、当然、国つ神をも祀る必要があり、その祟りの強力さは、不本意ながら国譲りをさせられた国つ神の方が圧倒的であることには間違いない。実際に出雲大社はオオクニヌシの強力な祟りを収め、正のパワーにへと変化する重要な場所であると思われるし、オオクニヌシの祟りに対する大きな恐れこそが、征服した側の天つ神をしてその地に巨大な神社を築かせることになったのである。

古代の出雲大社図

大嘗祭の儀式において、大和系の天つ神とは別に、出雲系の国つ神も祀られていることは、その儀式において、穀類として粟が米と並行して用いられていること。また布においては、麻で織られた麁服が、絹で織られた繪服と並行して用いられていること。さらには酒においては、白酒に加えて久佐木の灰が加えられた黒酒が並行して用いられていることによっても理解できる。つまり出雲系の国つ神と紐付けられる、粟や麁服や黒酒といった供物が並行して、大嘗祭の儀式において重要な役割を果たしている理由はそこにある。

天皇はこうした出雲系の国つ神も大嘗祭で祀ることで、国家の安寧、つまり祟りによって引き起こされる自然災害や疫病といた害悪から民を守らなければならない。よって大嘗祭における天皇が執り行う儀式は、天つ神に属するものと、国つ神に属するものがパラレル(並行)な仕方で扱われることが絶対的に必要なのである。

「粟と大嘗祭」の項でも強調したが、出雲系の国つ神は粟で国を治めようとしていたのであり、粟という穀物は国つ神にとって国家としての権力基盤となる非常に重要なものであった。それに対して天つ神は米を権力基盤としたのであり、それが現代に至るまで天皇の権威を支える基盤となっている。つまり大嘗祭の儀式における粟と米には優劣はなく、パラレル(並行)な位置付けで儀式で進められることで、豊穣だけでなく、国家の安寧も天皇によって祈られているというのが大嘗祭の構造であるという訳である。

さいごに

大嘗祭で扱われる酒について説明をしてきたが、用いられる二つの酒、つまり黒酒と白酒の双方には大嘗祭の儀式のなかで優劣がないこと。さらにはそれぞれの酒が、出雲系の国つ神と、大和系の天つ神に紐付いていることをぜひとも理解して頂きたい。

大嘗祭には多くの秘儀が含まれており、その詳細は一般には公開されていない。酒にまつわる儀式にも秘儀とされている部分があり、例えば神饌を供えたあとに捧げられる黒酒と白酒は、

しかし中世・南北朝時代に卜部兼豊が編纂した『宮主秘事口伝抄』では柏の葉を重ねる枚数や方法は秘儀であるとしながら、こうした詳細を明らかにしており、本柏の葉の枚数は10枚である事や、藁の穂を使って葉の元を結ぶことについて記述して明らかにしてしまっている。

こうした秘儀とその内容についてはさておき、秘儀の多くは口伝として伝えられ、それがある種の権威的なものを伴っている。なぜなら一部の儀式に関与することが出来る者だけに、限定的にその知識は明らかにされるからである。つまりそれを知る者だけがそうした祭祀に関与することが出来るというフィルターあるいはライセンスのような役割を果たしているとも言えるだろう。

以前、ある庖丁流派の宗家の方に秘儀に関する非常に興味深い話をうかがったことがある。それは「難しい事ほど色々と詳細まで教えるが、簡単なことほど秘儀として扱われる」というものである。

確かにその通りで、先に述べた本柏についても葉の枚数が10枚であることなどは儀式の本質には取り立て重要なことではなく、その秘儀の細部を知っていることがその儀式に携われる資格的なものでしかない。

大嘗祭には多くの秘儀が含まれている為に、こうした細部(details)に

関心が集中したり、こうした秘匿された部分にこそ本質が隠されているのではないかと推測したりするかもしれないが、実際は全くそのようなことはない。むしろこのような細部を追求しようとすればするほど、大嘗祭の本質部分を見誤る恐れがあり、過度に秘儀には没頭することがないように注意しなければならない。

むしろそのような詳細から離れて、大嘗祭という儀式そのものを俯瞰的に眺めてみるならば、大嘗祭はアマテラスを祀り稲の豊穣を願う儀式というだけでなく、天つ神によって駆逐されてしまった国つ神も含めた神々の祟りをなだめ、自然災害や飢饉、疫病から国を守ってもらうように願う儀式でもあることが見えてくることになるだろう。

黒酒と白酒という大嘗祭で用いられる酒から、大嘗祭で行われる儀式の一部を取上げて考察してみたが、酒ひとつを取ってもそこに深い意味が込められていることを理解頂けたのではないかと思う。

今後、大嘗祭がより大局的な視点から論じ検討されることを私は望んでいるし、そのような視点を持たなければ大嘗祭の本質というものを見失ってしまうだろうと考えている。大嘗祭は国つ神も含めた豊穣と国家の安寧を祈念する儀式であることを再度喚起してここで筆を置く事にしたい。

参考資料

『日本の酒5000年』 加藤百一

『延喜式』の酒 松本武一郎

『古事記伝』 本居宣長

『酒づくり談義』 柳生健吉

『和名抄』 源順

『縄文謎の扉を開く』 長沢宏昌

『続日本紀』 藤原継縄[他]

『皇大神宮儀式帳』 宮司大中臣真継・禰宜荒木田公成

『訓讀註釋 儀式踐祚大嘗祭儀』 皇學館大学神道研究所 編

『延喜式』 皇典講究所, 全国神職会 校訂

『造酒司木簡の世界第Ⅱ期展示木簡』 奈良文化財研究所

『白酒・黒酒のこと』 加茂正典 鶴岡八幡宮|季刊「悠久」122号、123号

『摂陽落穂集』 浜松歌国

『心の花』 第19巻 第6号 白井光太郎

『宮主秘事口伝抄』 卜部兼豊

『即位礼と大嘗祭』 三浦周行 著

『日本神話における稲作と焼畑』 吉田敦彦

『豊穣と不死の神話』 吉田敦彦

『日本神話の構造』 大林太良

『稲作の神話』 大林太良

『即位礼大嘗祭大典講話』 関根正直 著

『大嘗祭の本義』 折口信夫

『御大礼図譜』 池辺義象, 今泉定介 共編

『明治大嘗祭図 上』 編修局・編修委員会

『明治大嘗祭図 下』 編修局・編修委員会

『即位礼大嘗祭大典講話』 関根正直 著