大宜津比売神

穀物神の二神について

他にも豊宇気比売神や五穀が関連する記事となっているので参考として頂ければ幸いである。

大宜津比売神

大宜津比売(以降、オオゲツヒメと記述)は、イザナギとイザナミの間に生まれた女神である。オオゲツヒメには、大宜都比売、大気都比売神、大宜津比売神、大気津比売神といった様々な表記があるが、以降、オオゲツヒメで表記は統一する。(漢字の場合はフリガナを付けて分かり易くしています) またカナ表記においても、オオゲツヒメ、オオグツヒメ、オウグツヒメ、オホゲツヒメ等のゆれがあるが、この項においては「オオゲツヒメ」ですべて統一することにした。

さて『古事記』に記されているオオゲツヒメに関するエピソードは次のようなものである。

【 古事記 】

又食物乞

【 訳文 】

また、食べ物を

『古事記』では、オオゲツヒメが、スサノオノミコトに殺されたことが記されている。その理由は、オオゲツヒメが排せつ物のように食物を取り出しているのをスサノオノミコトが見て穢れた食べ物を供したと考えたからである。

このオオゲツヒメの死によって、その結果、その死体の各部分から穀物が生じることになった。このようにして人間にとって主要な食物となる五穀が生まれることになった。しかし神殺しによって生じた種は穢れているためにそのままでは栽培に使う訳にはいかず、そこでカミムスヒがその種を取って、栽培に適した種に変えから地上に下したとされている。オオゲツヒメとスサノオノミコト、そして第三者的にこのエピソードにカミムスヒが登場するのは、穀物神としてのカミムスヒの存在の重要性を示す意味がある為であると考えられる。

興味深いことに、これと同じ内容の話が『日本書記』にも記述されているが、それぞれの登場人物が違って述べられている。以下がそれに該当する部分である。

【 日本書記 】

天照大神在於天上曰「聞、葦原中國有保食神。宜爾月夜見尊就候之。」月夜見尊、受勅而降。已到于保食神許、保食神、乃廻首嚮國則自口出飯、又嚮海則鰭廣鰭狹亦自口出、又嚮山則毛麁毛柔亦自口出。夫品物悉備、貯之百机而饗之。是時、月夜見尊、忿然作色曰「穢哉、鄙矣。寧可以口吐之物敢養我乎。」廼拔劒擊殺。然後復命、具言其事、時天照大神、怒甚之曰「汝是惡神。不須相見。」乃與月夜見尊、一日一夜、隔離而住。是後、天照大神、復遣天熊人往看之、是時、保食神實已死矣、唯有其神之頂化爲牛馬、顱上生粟、眉上生蠒、眼中生稗、腹中生稻、陰生麥及大小豆。天熊人、悉取持去而奉進之、于時、天照大神喜之曰「是物者、則顯見蒼生可食而活之也。」乃以粟稗麥豆爲陸田種子、以稻爲水田種子。又因定天邑君、卽以其稻種、始殖于天狹田及長田。其秋、垂穎、八握莫莫然甚快也。又口裏含蠒、便得抽絲、自此始有養蠶之道焉。保食神、此云宇氣母知能加微。顯見蒼生、此云宇都志枳阿鳥比等久佐

【 訳文 】宇治谷孟著 「日本書紀」より

天照大神はもう天上においでになっておっしゃるのに、「葦原中国に

『古事記』ではオオゲツヒメが、スサノオノミコトに殺害されたという記述であったが、『日本書紀』ではウケモチがツクヨミによって殺害されたという記述になっている。また『古事記』では種を取ったのがカミムスヒであるのに対して、『日本書紀』ではアマテラスが遣わして(アメノクマヒト)種を扱っている違いが興味深い。まとめると以下のような関係性になるだろう。

興味深いのは、名前は違うが『古事記』および『日本書記』のいずれもが、女神が殺害されその体から穀物が生じるようになったというところである。しかもその女神たちは、いずれも排泄物のようにして穀物や食物を取り出すことができる能力を備えていた。

女神と土偶と土器

こうした女神の持つ能力に関連して、神話学者の吉田

【 朝日日本歴史人物事典 】

縄文時代に、土偶や土器に姿を表現され崇められた女神がその前身だが、女神像だったと思われる土偶のほとんど全てが、破片の状態で発見されることから、縄文時代の人々が、土偶を作っては壊すことで、女神を殺してその体から作物を生じさせようとする祭りを繰り返していたことが想定できる。また料理に使われた深鉢形の土器の中には、口の縁に土偶の顔とそっくりな顔の付けられたものがあり、土器そのものが土偶に表されたのと同じ女神の像であるようにみえる。もしそうなら、これらの土器の中で料理された食物を口にするたびに、当時の人々はまさしく、土器に表された女神が、体から出して与えてくれるものを食べていたことになる。つまり縄文宗教の主神だったこの女神は、体から食物を惜しみなく出して与えてくれる一方で、殺されてはその死体が作物などの発生の母体になると信じられていたので、オオゲツヒメや『日本書紀』の神話の保食神らは、明らかにこの縄文女神の性質をきわめてよく受け継いでいる。

このように述べて吉田敦彦は女神と穀物の関係を示している。ここにあるように出土する土偶は、いずれも破壊されている痕跡があることから、縄文人は女神を祭祀で壊して、女神の死からの再生を表すものとして穀物が豊かに実るように祈願をしていたのではないか、という説明を述べている。

土偶と土器

こうした祭祀や、女神の死と再生といったイメージこそが『古事記』や『日本書紀』にあるオオゲツヒメやウケモチといった神々に関する記述にへと引き継がれていったと考えられる。

「母なる大地」という表現があるように、豊穣さとか実りの豊かさには常に女性のイメージが投影される。例えばシュメール人の女神イシュタル、ギリシャ人の女神アフロディテなどは、いずれも美神としてのイメージと豊穣さが常に結びつけられており、死の期間を表す冬から、再生の期間を表す春、つまり大地からの新しい生命の芽吹きを象徴的に表すものとなっている。ギリシャのヴィーナスもそれと同様で、「愛」を表す女神が、生殖による子孫の繁栄のみならず、それが大地の豊穣さや、生命の躍動する春という季節と結びつきを表している。

ルネッサンス期の画家、ボッチチェリは『プリマヴェーラ(春)』と『ヴィーナス(ウェヌス)の誕生』を描いているが、そのいずれもが、女神と美、そして春から豊穣さをイメージさせるものとなっている。西洋、東洋を問わず、古代からの女神と豊穣さが結びついたイメージが存在していることはここからも理解することが出来るに違いない。

『ヴィーナス(ウェヌス)の誕生』 ボッチチェリ

吉田敦彦の指摘する、縄文土器にみられる特徴にも注目しておきたい。

先に土偶と共に写真を掲載した土器は「顔面把手付深鉢形土器」と呼ばれている。こうした女性と思われる顔付きの土器に食物が収められ、そこから食物が取り出されることは、オオゲツヒメやウケモチのように体から食べ物を取り出す女神を象徴的に表すものとなっている。

『古事記』,『日本書紀』にあるオオゲツヒメやウケモチのような神話は、東南アジア、ポリネシア、メラネシア、アメリカ大陸まで同様に広く存在している。ドイツの民俗学者のアードルフ・E・イェンゼン "Adolf Ellegard Jensen"(1899-1965)は、著書の『殺された女神』の中でこうした神話の類型を「ハイヌヴォレ型」と名づけている。

アードルフ・E・イェンゼン

Adolf Ellegard Jensen(1899-1965)

ハイヌヴォレ"Hainuwele"は、インドネシアのセラム島のヴェマーレ族に伝わる神話に登場する女性の名前であり、オオゲツヒメやウケモチのように体から様々な品々を取り出す女性である。しかも、どの女性も殺害されてからは死体から食物が生じるようになったという共通点がある。まずはその共通点を確認するためにハイヌヴォレ神話を以下に引用しておく。

【 殺された女神 】アードルフ・E・イェンゼン

セラム島西部のヌヌサク山は人類発祥の地と神話に語られる聖地である。ここに発した九家族が、森の中のタメネ・シワ(九つの祭りの踊りを踊る広場)という神聖な広場に移住してきた。この移住者の中に、アメタ(夜、暗い)という名の独り身の男がいた。

ある日のこと、アメタは犬を連れ狩りに出た。

犬は猪を追い詰め、猪は池で溺死した。ところが猪を釣り上げてみると、その牙に見たこともない木の実がついている。その夜、木の実を蛇模様の布で覆って台の上に乗せておくと、夢の中に男が現れて「それを地中に埋めよ」と言った。従って埋めると三日で木になった。それは今で言うココ椰子の木であった。

更に三日後には花が咲いた。アメタは酒を作ろうと木に登って花を切ろうとし、指を傷つけ血が花にしたたった。アメタは家に帰って指に包帯を巻いた。三日後にまた行くと、血と花の汁が混じって人間の顔のようなものが出来上がりかけていた。更に三日経つと胴体が出来ており、その三日後には小さな少女が出来上がっていた。その夜、夢に再び例の男が現れ、蛇模様の布で少女を丁寧に包んで椰子の木から持ち帰るように、と言った。翌日、アメタは蛇模様の布を持って木に登って、それで少女を慎重に包んで家に持ち帰った。アメタはこの少女にハイヌヴェレ(ココ椰子の枝)と名付けた。ハイヌヴェレはみるみる大きくなり、三日も経つと年頃の娘になっていた。しかも、その排出する便は、中国の陶磁器や銅鑼など みな高価な品であり、父のアメタは大金持になった。

その頃、タメネ・シワで九夜ぶっ通しで行われるマロ祭りが開催され、九家族はそれに参加した。彼らは九重の螺旋状になって毎夜踊った。踊るときには螺旋の中央に女たちが座って、踊り手たちに清涼剤のシリーの葉とぺテルの実を渡す役をするのが慣例だった。そして、今回のマロ祭りでは、その役をハイヌヴェレが任されていた。

最初の晩は、何事もなく終わった。けれども二日目の晩、ハイヌヴェレは踊る人々に清涼剤ではなくサンゴを渡した。誰もがこの綺麗な宝物を喜んで受け取った。三日目の晩には中国の磁器の皿が、四日目にはもっと大きな磁器の皿が、五日目には大きな山刀が、六日目には銅製の素晴らしいシリー入れが、七日目には金の耳環が、八日目には美しい銅鑼がみなに分配された。このように夜毎に宝物は高価なものになっていき、人々はだんだん気味悪く思い始めた。そして集まって相談した。彼らは無限の宝を所持しているハイヌヴェレを不気味がり、かつ嫉妬して、殺してしまうことに決めたのである。

最後の晩、ハイヌヴェレはやはり清涼剤を配る役で広場の中央に立たされていたが、男たちはそこに深い穴を掘っていた。踊り手たちの作る九重の螺旋の環の一番内側は必ずレシエラ家の者が踊ることになっていたが、レシエラ家の者たちはゆっくり踊りながら だんだんハイヌヴェレを穴の方に押していって、ついにその中に突き落とした。少女の悲鳴はマロの踊りの高い歌声にかき消された。少女の上には土が浴びせかけられ、踊り手たちは踊りながら土を踏み固めた。明け方には踊りは終わり、人々は家に帰った。

朝になっても娘が帰らなかったので、アメタは彼女の身に異変が起きたことを悟った。彼は占いに使う九つの潅木の棒を使って、娘がタメネ・シワ舞踊広場で殺されたことを突き止め、例のココ椰子から九条の葉肋を取って広場に行った。葉肋を一本ずつ広場の外側から地面に挿していって、中央を挿したとき、引き抜いたそれにはハイヌヴェレの血と髪の毛がこびり付いていた。アメタは死体を掘り出し、それを細かく刻んであちこちに埋めた。すると、そこから様々な種類の芋が生え、以来人々は芋を主食とするようになった。

この神話の前半は、かぐや姫の『竹取物語』に似てなくもない。

しかし今回注目すべきは後半である。この話はまさに『古事記』,『日本書紀』のオオゲツヒメやウケモチと同じ話の構造であると言える。ハイヌヴェレの神話でもやはり、同じように女神殺しが行われ、それが食の豊穣さへとつながってゆくのである。

屍体が食物へと変化して行くという内容は、一見するとカニバリズムを感じさせるものでもあるのだが、むしろそれ以上に、食における循環や、他者の死の上にこそ現在の我々の生命が成立していることを、暗示するものであるように思う。なぜならば神話にはある種の真実が含まれており、現代人の我々であってもそこから学ぶことは非常に多いからである。

それを裏書きするかのように、神話学者のジョーゼフ・キャンベル "Joseph Campbell"は、『神話の力』の中で、次のような興味深いコメントを述べている。

【 神話の力 】ジョーゼフ・キャンベル

神話は絵空事ではありません。神話は詩です。隠喩ですよ。神話は究極の真理の一歩手前にあるとはよく言われますが、うまい表現だと思います。究極のものは言葉にできない、だから一歩手前なんです。究極は言葉を越えている。イメージを越えている。あの生成の輪の、意識を取り囲む外輪を越えている。神話は精神をその外輪の外へと、知ることはできるがしかし語ることはできない世界へと、放り投げるのです。だから、神話は究極の真理の一歩手前の真理なんです。

「究極の真理は語るコトはできないが、神話はその究極の真理の一歩手前である」と述べているジョーゼフ・キャンベルの言葉は正に至言である。ハイヌヴェレ型神話においてもやはり「食」における真理が含まており、それが真理であるがゆえに、世界各地に同様の型を持つ神話が存在するのであると考えるべきだろう。

次に、改めてオオゲツヒメにまつわる神話をさらに掘り下げて、更なる本質に迫ってみることとしたい。

豊饒さと殺された女神

ここまで

吉田敦彦の論文、『日本神話における稲作と焼畑』では、さらに深い意味をオオゲツヒメにおける記述から紐解くことが試みられており非常に興味深い。こうした論文を参考にしながら、以下、オオゲツヒメノカミの詳細を語って行くことにしたい。

オオゲツヒメによって穀類「粟」が広がった

まずは『古事記』にある、他の

【 古事記 】

次生伊豫之二名嶋、此嶋者、身一而有面四、毎面有名、故、伊豫國謂愛比賣、讚岐國謂飯依比古、粟國謂大宜都比賣此、土左國謂建依別。

【 訳文 】

次に伊予之二名島、伊予のフタナノシマ(四国)が生まれ、この島には身一つに四つの顔があり、顔ごとに名前があり、それぞれ伊豫国の

ここでは、粟国(阿波国)がオオゲツヒメと同一視されて国の名称になっている。これはオオゲツヒメが殺された後、その死体から粟が生じた事とも無関係ではない。オオゲツヒメと「粟」に関連性があるように『古事記』では描かれているのは印象的である。

オオゲツヒメと粟との関連性を強く印象付ける記述は『古事記』の他の箇所にもある。

『古事記』によるとスサノオによって殺されたオオゲツヒメの死体各部は種となり、その後、カムムスビによって天上に回収され、その穀類の種が再び地上で用いられるようになってゆく。こうして得られた種が、その後の大国主(オオクニヌシ)の国造りに用いられる穀物として選ばれるようになっていった。

ここで注目すべきなのは、その国造りにおいて、オオクニヌシと共に、少名毗古那(スクナビコナ)という神が、緊密に協力していたことが語られている事である。

【 古事記 】

大穴牟遲與少名毘古那、二柱神相並、作堅此國

【 訳文 】

大国主神と

スクナビコナはとても体の小さな神であったが、国造りにおいて、オオクニヌシと共に大きな功績を残した神である。

スクナビコナの親神はカムムスビである。しかし小さいため天上にいる親神のカミムスビの手の指の間から漏れ落ちてしまい、下界に降りてきて、海岸にいたオオクニヌシのところまで、蔓草の実の莢(さや)でできた舟に乗って、ミソサザイの羽または蛾の皮で作った衣を着て、波に運ばれてオオクニヌシの元までやってきたと語られている。

スクナビコナは小さな神であるので、オオクニヌシが手の中で玩ぶと、スクナビコナが跳んでオオクニヌシの頬を噛んだというエピソードが『日本書紀』には記されている。またオオクニヌシに従っていた神々はこの小さな神が誰であるかを知らなったが、案山子のクエビコだけが、カミムスビの子のスクナビコナであることを知っていたともある。

親神の手の指の間から漏れ落ちるほど小さな神で、案山子だけが知っていたとあるので、このスクナビコナは、正に畑にあって穀粒を象徴するような存在であったと言えるだろう。

スクナビコナの親神であるカムムスビは、先に述べたようにオオゲツヒメの死体から種を天上に回収した神である。その神の子どもが、穀粒を表すような小さな存在の神となり、地に降りてきて、国作りにおいてオオクニヌシと共に実り豊かな国造りを進めるうえで大きな役割を果たしたことには何らかの関連性を感じるのではないだろうか。

しかもオオゲツヒメは穀物の中でも、粟国(阿波国)を表すように、粟との相関性が強い神である。その事とも関連するかのように、その子供であるスクナビコナは国造りの途中で常世に旅立ってしまう。

【 日本書紀 】

其後、少彥名命、行至熊野之御碕、遂適於常世鄕矣。亦曰、至淡嶋而緣粟莖者、則彈渡而至常世鄕矣。

【 訳文 】

その後、スクナヒコナは熊野の御崎に行って、そこから常世の国に行ってしまった。別伝によると淡嶋(アワノシマ)へ行って、粟の茎に昇ったら、はじかれて常世の国へ行ってしまったとも言わています。

スクナヒコナが国造り途中で、なぜ常世の国に行ってしまったのかは明らかにされていない。しかしこの穀粒を象徴するような存在の神が消えてしまうのに、淡嶋(アワノシマ)へ行って、粟の茎に昇ってはじかれて飛んで行ったという事には非常に深い意味があるように感じられる。

この記述から、オオクニヌシとスクナビコナが行った国造りは、水稲によるものであるよりは、むしろ「粟」を中心とした畑の穀類であったと考えるべきではないだろうか。故にスクナヒコナは、粟にはじかれて常世の国へと行ってしまったのである。これは粟という穀類による豊穣さによる国作りの過程・達成の象徴と見ても良いのではないかと思う。

また粟による国造りが行われていたことは『日本書紀』の次の記述からも伺える。

【 日本書紀 】

時高皇産靈尊勅曰「昔遣天稚彥於葦原中國、至今所以久不來者、蓋是國神有强禦之者。」乃遣無名雄雉、往候之。此雉降來、因見粟田・豆田、則留而不返。

【 訳文 】

高皇産靈尊は言った、「昔、アメノワカヒコを葦原中国(地上)に派遣したが、いつまで経っても報告に来ないのは、クニツカミにひどく手向かう者がいるからだろうか」

それで無名雄雉(名も無い雄のキジ)を地上に派遣して様子を見に行かせた。このキジは地上に降りて、粟や豆の畑を見ると、ここに留まり帰る事はなかった。

ここではオオクニヌシに国譲りを行わせる前、つまり、天孫降臨で邇邇藝命(ニニギノミコト)が高天原から地上に降りてくる前に、雉に地上の様子を見に行かせたことを記してあるが、雉は地上に豊かな粟や豆の畑を見て、もう天上へと戻らなかったと述べている。このような記述からもオオクニヌシが行った豊かな国作りは、水稲よりも、粟などの畑の穀類に基づいたものであることが理解できるだろう。

一般的にはオオクニヌシの国作りは既に水稲に基づいた農耕国家建設であったかのように思われるかもしれないが、実際に『古事記』,『日本書記』のどちらもそれが稲であると明確には述べられていない。

よってオオゲツヒメの死体から生まれ出た種々の穀物の種をカムムスビが地上から高天原に回収した事。さらにはそのカムムスビの子であり、穀粒を象徴するような小さな神であるスクナヒコナが、オオクニヌシとの国作りの途中にして、粟によってはじかれて常世に旅立ってしまったこと。さらには、その国作りの様子を見に来た、無名の雉が見たものは、豊かな粟や豆の畑であり、それを見て高天原に帰らなかったこと。こうした記述を照らし合わせてみると、その時代の地上には水稲ではなく、粟のような穀類畑が広がっており、こうした方法で国造りが成功していたことを窺えるのではないだろうか。

大国主(オオクニヌシ)は、他にも

この事はオオクニヌシの時代、畑によって粟に代表されるような穀物が作られていた事。さらに「土地の力」によって栽培・収穫していた農耕のスタイルであったことを象徴していると考えられる。

しかし国譲りによって、農耕のスタイルが水耕による稲作が主流になると、それまで重要であった「土地の力」よりは、むしろ「太陽」あるいは「水」といった力の方がより重要になってゆく。こうした稲作の普及によって、それまで重要視されていた「土」あるいは「大地」の役割は徐々に薄れてしまったと考えられるだろう。

つまり、国譲りという政治権力の大きな変動に伴って、農業形態・主要生産作物も「粟」 → 「稲」へと大きく転換したのである。

それを裏付けるかのように、オオクニヌシが国譲りを行う過程において、オオクニヌシは統治をニニギに譲り、その代償としてオオクニヌシのために社(出雲大社)が建てられることになる。そしてその祭祀を行う神として天穗日(アメノホヒ)が任命されるのであるが、このアメノホヒは地上に遣わされ、アマテラスの子どもでありながらオオクニヌシの側に付いた神である。しかも天穗日(アメノホヒ)という名前が表すように、稲との関係を強く感じさせる名前である。こうした神とその子孫が、オオクニヌシを祀る祭司として、現代まで84代続いているというのも興味深い部分である。

国譲りというと、円満に政治の権力交代が行われたように感じるかもしれないが、実際は勢力・圧力で強制的に権力移譲が行われたことだろう。この過程において、オオクニヌシは隠居を強いられることになる。アマテラスは、オオクニヌシに「現世は私が支配する。あなたは幽界を支配しなさい。」と通知するが、幽界を支配せよというのは、殺されたことを表していると考えられる。

過去の神々の対立においては、争う事は穢れに通じており、話し合いをもって交渉することこそが正しいとされている。よって国譲りとはある種の方便であると思われる。さらに

さてそのオオクニヌシを祀る出雲大社とはどのような場所なのだろうか?

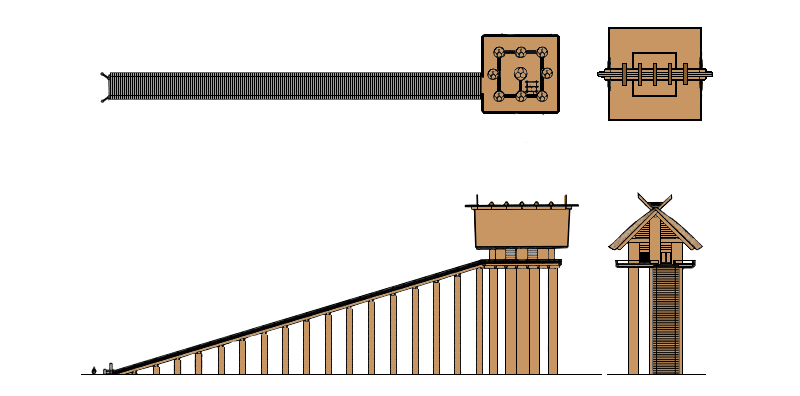

出雲大社の社伝によれば、中古には本殿の高さは16丈(約48メートル)もあり、さらに時代を遡った上古は32丈(約96メートル)もあったといわれている。それ程までに巨大な建築物を準備したところにもオオクニヌシに対する手厚さが現れていると言えないだろうか。またその祭祀を務めるのもアマテラスの子であるアメノホヒである。ここにもオオクニヌシに対する厚遇を見ておくべきであろう。

古代の出雲大社図

さて、国譲りの条件として、高皇産靈尊(タカミムスビ)がオオクニヌシに約束しているのが以下の部分である。

【 日本書紀 】

今者聞汝所言深有其理、故更條而勅之。夫汝所治顯露之事、宜是吾孫治之。汝則可以治神事。又汝應住天日隅宮者、今當供造、卽以千尋、繩結爲百八十紐、其造宮之制者、柱則高大、板則廣厚。又將田供佃。又爲汝往來遊海之具、高橋・浮橋及天鳥船、亦將供造。又於天安河、亦造打橋。又供造百八十縫之白楯。又當主汝祭祀者、天穗日命是也。

【 訳文 】

あなたの言うことはもっともであり、言葉が足りなかった。あなたが治めている国を私の孫に任せ、あなたには神事を任せたいのである。また、あなたが住むために天日隅宮(アメノヒスミノミヤ)を造ります。千尋の繩を結って百八十紐(モモアマリヤソムスビ)とし、柱は高く大きく、板は広く厚くします。田を営田(つくだ)として提供します。また貴殿が行き来し、海に遊ぶ設備として、高橋、浮橋そして天鳥船(あめのとりふね)も造って提供します。また、天安河に打橋をつくります。百八十縫(モモアマリヤソヌイ)の白楯もつくります。そして、あなたのことは天穗日命天穗日命(アメノホヒ)に祀らせます。

タカミムスビは上記のように、オオクニヌシに国を司る政治は譲って神事を司るように、そしてそのために出雲大社を建ててオオクニヌシを祀る事を約束している。しかもその中には、「田を営田(つくだ)として提供する」と述べており、田(水稲)を行う場所も提供されると約束している。

この部分からも、オオクニヌシが行ってきた「粟」を中心としてきた畑作農耕から、「水稲」を中心とした水田農耕へと、政治権力の交代とともにシフトした様子が読み取れるのではないだろうか。高天原から下ってきた新権力 ~ 天皇と繋がる系譜は、その後、水稲をメインに据えることでその力を集約してきたことを見ると、オオクニヌシの事績、つまり「粟」による国造りを、「稲」による国作りで上書きして無きものでもあるかのように塗り込めようとする意図があったようにも思える。

もちろん「稲」が時代のニーズや、趣向に合っていて、日本人にとっての食物として求められるものであったことは間違いないだろう。また高天原から降りてきた新権力の持つ集権的な力があってこそ、共同で農耕に携わることが必要な、水田による稲栽培が実現したとも言えるのかもしれない。いずれにせよ、こうした構造は、かつてブリア=サヴァランの語った名言である

国々の命運はその食事によって左右される。

La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent.

(Physiologie du goût, 1825, III)

という言葉が底通しているように感じられてならない。つまりこれは単に「粟」→「稲」というようにその当時の日本人の食物が変わったというだけでなく、支配層の権力構造そのものが変化した事の現れとして捉えるべきではないだろうか。

この出来事(オオクニヌシの国譲り)を経て、その後、高天原からアマテラスの命によって、天孫ニニギが葦中国(地上)に降りてくるが、この時の記述も注目すべきである。

まず天孫降臨にあたりアマテラスは孫にあたるニニギに三つの神勅(神からの命令)を与えることになる。それが「天壌無窮の神勅」「宝鏡奉殿の神勅」「斎庭稲穂の神勅」である。神道界ではこの三つの神勅は三大神勅され非常に重要視されており、その命令とは以下の通りである。

【 日本書紀 】卷第二 神代下 第九段 一書第二

葦原千五百秋之瑞穂國、是吾子孫可王之地也。宜爾皇孫、就而治焉。行矣。寶祚之降、當與天壤無窮者矣。

【 訳文 】

日本国は、我が子孫が王たるべき国である。さあ瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)よ、行って、しっかりと治めなさい。恙(つつが)なく行きなさい。天津日嗣(あまつひつぎ;寶祚=皇位)は、永遠に受け継がれ栄えること、それは天地が永遠につづくのと同じある。

②

【 日本書紀 】巻第二 神代下 第九段 一書第二

吾兒視此寶鏡、當猶視吾。可與同床共殿、以爲齋鏡。

【 訳文 】

我が子よ、このみ宝の鏡を見る時は、まさに私を見るように(その鏡を)みなさい。み宝の鏡はいつも寝る時も殿にいる時も側において、お祀りする神聖な鏡としなさい。

③

【 日本書紀 】卷第二 神代下 第九段 一書第二

以吾高天原所御齋庭之穗、亦當御於吾兒。

【 訳文 】

我が子(直系の代々の天皇)に、

「天壌無窮の神勅」「宝鏡奉殿の神勅」「斎庭稲穂の神勅」はいずれも統治者としての天皇が日本を治めることの正統性とその方法を示すものとなっているが、それらが「稲」と結びつけられているのが重要である。

「天壌無窮の神勅」では日本を瑞穂国と呼び、この国が、稲、そして稲穂が実る豊かな土地であることを示そうとしていると言えるだろう。

また「斎庭稲穂の神勅」では、アマテラスが高天原で育てられている神聖な稲穂をニニギに与え、その稲穂を撒いて地上で稲作をするようにと命じている。つまり、天皇がもたらした稲作こそが治政と繁栄につながり、それが今度は天皇の統治の正統性や、その統治の方法にへと繋がっているのである

こうした過程を経て、オオクニヌシに代わって地上を治めるべく、高天原から降りてきたニニギが、稲を携えて瑞穂国を統治するようになったことはかなり象徴的である。つまりこれを以て、国津神(地上の神々)が、粟のような畑による穀物を主として統治してきた方法は終わり、天津神(天上の神々)が降りて来て、稲を植えた水田で収穫される穀物によって民を治める方法にへとシフトしたのである。

支配権と農作物、つまりこれこそが、私が「粟」と「稲」について、そしてどのようなタイミングで水田での稲作が行われるようになったかに拘る理由である。つまり天孫降臨によってニニギが高天原から稲を持ち込むまでは、水稲は行われていなかったと考えて良いだろう。それほど稲作はエポックメーキングでインパクトのある出来事だったのである。

稲はいつから栽培され始めたのか?

いつから稲作が行われていたかに関しては様々な意見があるかと思う。例えば、神代のかなり早い段階からオオゲツヒメやウケモチが稲の種を生み出し、高天原ではアマテラスが天狭田(アマノサナダ)と長田(ナガタ)に植えたとある。これを取上げて、水稲はもっと早い段階から始まっていたに違いなく、オオクニヌシも「粟」ではなく、「稲」を用いた国作りを地上で行っていたのではないかと主張する人もあるだろう。実際に『出雲国風土記』,『播磨国風土記』にはオオクニヌシが地上に稲種と稲作を広めたという伝承が記されている。

こうした稲作開始に関する意見に答えてゆきたい。

まず天狭田・長田であるが、これらは地上ではなく、天上の高天原に作られた田である。よって高天原で育てられていた水稲が、必ずしも同じ時期に地上で栽培されていたという訳では無い。やはり後代になり、ニニギが天孫降臨する際に、アマテラスはニニギに授け、それが地上にもたらされたと考える方が理にかなっているだろう。

『出雲国風土記』,『播磨国風土記』にある、オオクニヌシの稲種と稲作に関連する記述についてはどうだろうか?

これらはあくまでも伝承であり、『古事記』,『日本書紀』の記述の中にはオオクニヌシが稲を広めたことを示す記述はどこにもない。むしろ、稲ではなく、粟との関係性の強さを示すような記述だけが存在することはすでに述べた通りである。それについては改めて以下の2つの理由であることを示しておきたい。

⓵ スクナヒコナは粟の軸に飛ばされて常世へいった。

② 無名の雉が空から見たのは、粟と豆の畑であった。

オオクニヌシの国造りのパートナーであったスクナヒコナには、「稲」との関係については語られておらず、むしろ「粟」との強い関係性のみが示されている。さらに無名の雉は、高天原に帰る事すら忘れてしまう程、地上には粟と豆の畑が豊穣に実っていたことが示されている。こうした理由から考えると、やはりオオクニヌシは「粟」を推進した国造りを行っていたとしか考えられないだろう。

神話学者の大林太良は、その著書『日本神話の構造』のなかで、先に述べた二つの理由から、水稲ではなく、むしろオオクニヌシの時代には「粟」こそが広まっていたはずであることを示唆している。このような諸理由を鑑みるならば、現代人の我々であったとしてもオオクニヌシの時代は水稲が中心ではなかったという太古の状況を理解できるに違いない。

オオクニヌシの時代の稲の存在

「粟」が中心穀物であったオオクニヌシの時代に、全く「稲」が存在していなかったという訳では無いだろう。この当時から地上に「稲」は存在していたが、実際は「粟」ほど沢山栽培されていなかったと捉えるべきではないだろうか。

確かに正史である『古事記』,『日本書紀』の記述の中にはオオクニヌシが稲を広めたことを示す記述はどこにも存在していない。もしかするとその理由に、天津神の側から見て、国津神のオオクニヌシが、ニニギが天孫降臨して国譲りを行う前から「稲」を植えていた事を記録に残したくなかったという意図があるとするならばどうだろう。

高天原からきた天津神であるニニギが、稲を初めて葦原中国(アシハラノナカツクニ)と呼ばれていたかつての日本に持ち込み、それにより瑞穂稲国として稲作を背景とした統治を始めたことを考えると、こうした仮説も案外的外れとは言えないように思える。実際に、日本は国譲りをもって「豊葦原千五百秋瑞穂国」(とよあしはらの ちいおあきのみずほのくに)であるとアマテラスは呼んだのである。この時を境に、日本に稲が伝えられ、瑞穂国となったのである。

それを踏まえた上で、オオクニヌシと稲の関係性を伺わせる記述のある『播磨国風土記』に、ここで改めて注目してみる事にしたい。

【 播磨国風土記 】

オオクニヌシとスクナヒコナの二柱の神、神前の郡、塑岡の里の生野の岑に在して、此の山を望み見て、のりたまひしく、「彼の山は、稲種を置くべし」とのりたまひて、即ち、稲種を遣りて、此の山に積みましき。山の形も稲積に似たり。故、号けて稲種山といふ。

ここではオオクニヌシとスクナヒコナが、稲種山に稲の種を置いた(植えた)事が記されている。他にも賀毛郡飯盛嵩の条には、オオクニヌシの御飯をこの嵩に盛ったことに因んでその場所が「飯盛嵩」と名付けられたともある。いずれも「稲」が岑(みね)、嵩(みね)といった場所と関連付けられて記されているのは無視できないポイントであるように思う。

こうした記録の存在に注目すると、オオクニヌシの時代に稲が存在しなかったとは完全には否定は出来ないように思える。何らかのカタチで稲は既に地上に持ち込まれており、粟のように大きな規模では無いまでも、小規模にではあるが稲の栽培は行われていたのではないだろうか。では何をもって稲作がニニギによって始まったとするべきなのだろうか?

私はひとつの可能性として「陸稲」と「水稲」による稲耕作の違いに線引きが出来るのではないかと考えている。

オオクニヌシが稲と関係付けられて述べられている場所は、岑、嵩として表現されている高地であり、オオクニヌシの時代は、山あるいは山間地で稲が栽培されていたことが伺える。こうした山と稲の関係性を考えると、オオクニヌシの時代は水稲ではなく、まだ陸稲による耕作だけが限定的に行われていたと推測される。また山での農業ということであれば、古代では粟の耕作においても行われていた「焼畑農業」によって栽培は行われていたと考えるべきだろう。

ニニギは高千穂に天孫降臨したと記されている。その時に関して『日向風土記逸文』には次のような興味深い記述がある。

【 日向風土記逸文 】

日向國風土記曰,臼杵郡內,知鋪鄉,天津彥彥火瓊瓊杵尊,離天磐座,排天八重雲,稜威之道別道別而天降於日向之高千穗二上峰時,天暗冥,晝夜不別,人物失道,物色難別.於玆,有土蜘蛛,名曰-大鉗‧小鉗二人,奏言:「皇孫尊,以尊御手拔稻千穗為籾,投散四方,必得開晴」于時,如大鉗等所奏,搓千穗稻,為籾投散.即天開晴,日月照光.因曰-高千穗二上峰.後人改號-智鋪.

【 日向風土記逸文 】

日向の国の風土記に曰く、臼杵の郡の内、知鋪の郷。天津彦々火瓊々杵尊が天の磐座を離れ、天の八重雲をおしわけて、稜威の道をかき分けて、日向の高千穂の二上の峯に天降り立った。その時、天は暗く、夜も昼も分からず、人物道を失い、物の色も見分けがつかない。ここに、土蜘蛛、名を大鉏(おおくわ)・小鉏(をくわ)と言う二人がおり、奏言するには、「ミコトが持っている稲千穂を籾にしてあたり一面にまかれると霧は必ず晴れるでしょう」と言うので、ニニギノミコトは言うとおりにするとたちまち霧が晴れ、無事地上界に降りることができた。そのため、高千穂の二上峰と呼ばれ、後の人は改めて智鋪(ちほ)と名付けた。

『日向風土記逸文』の本本は失われており、逸文を残すのみとなっている。上記はその中のニニギの記述であるが、ここには『古事記』,『日本書紀』にはない、ニニギが、山上で持っていた稲千穂を籾にして辺り一面にまいた事が述べられている。よってその山は高千穂の二上峰と呼ばれるようになったとある。

ここで注目しておきたいのは、なぜニニギは天孫降臨して、高千穂の山に降り立ったのかという事である。天孫降臨した場所は諸説あるが、高千穂以外は海沿いを挙げているものが多く、それらは天孫降臨は実際は海を渡ってきた大陸文化がもたらした稲作を象徴しているからだという考えが根拠にある。

実際にそれまで日本に存在していなかった水稲は、大陸からもたらされたものである事には間違いなく、ジャポニカ米のDNAを調査するならば、長江流域の米と同じDNAであることから、日本の米は、中国南部からもたらされたとする学説が有力となっている。

普通であれば、海路で流れ着いた場所を天孫降臨の地とするのが自然なように思えるが、なぜ『古事記』,『日本書紀』はともに高千穂という山岳地を天孫降臨の場所に挙げたのだろうか?

また『日向風土記逸文』には、それに加えて、山上で持っていた稲千穂を籾にして辺り一面に蒔いたとまである。

ここで思い出されるのは、先に述べた『播磨国風土記』にある、オオクニヌシの記述ではないだろうか。そこにはオオクニヌシが「彼の山は、稲種を置くべし」と言ったので、稲種をその山に積んだ為に、山の形も稲積のようになり、その為に稲種山と呼ばれるようになったとある。

これらの共通点は、神が、ある山上において稲に関する何らかの行動を取ることで、その場所に「稲」に因んだ名前が付けられたというところである。しかもこの共通した同じ構造の内容は、『古事記』,『日本書紀』には記載されておらず、ほぼ同じ時代に成立した『風土記』にのみ残されているというのも見過ごすべきではない共通点として挙げておくべきであろう。

オオクニヌシとニニギの稲

先に提起した『播磨国風土記』と『日向風土記逸文』の山における稲と地名の共通した話の構造に関して、私が文献を見たところでは詳しく触れたものや、定説がないようなので、ここからは私の推測に基づいた説明でしかない。ただこの共通点には何かオオクニヌシとニニギの稲についての関係に、意味深いヒントを与えてくれる部分であるように思われる。

さて、先に私はニニギ以前にも、稲は栽培されており、それは陸稲だったのではないかと述べた。『播磨国風土記』でオオクニヌシが稲種山で栽培した稲も、もちろん陸稲であり、それは畑での栽培であったはずである。こうした国津神の事績は、天津神として表される、稲をもって治めようとする新興力にとっては好ましいものではなかったに違いない。なぜならばこうした新興勢力は、水稲を瑞穂国である日本に導入して、水田栽培という新しい集団農耕という方法でもって中央主権的な組織を確立してゆく必要があったからである。

よってニニギが天孫降臨して降り立つ場所は、かつて国譲り前にオオクニヌシが陸稲を栽培していた象徴的な場所である、まず「山」という場所でなければならなかったのではないか。そしてその場所、つまり「山」は、闇にあり、色さえ見分けがつかない不明瞭な場所であったと説明されている。さらにそこに明瞭さ・霧を晴らすとして、ニニギによって稲千穂(水稲の稲穂)が籾にされ辺り一面に撒かれる必要があったのではないだろうか。つまりこれは、国譲り前にオオクニヌシが陸稲を栽培を否定して、それを「水稲」で上書きして、陸稲による事績を無きものとする行為のように思えるのである。

稲の種類や栽培方法は異なれど、各地方の『風土記』で言及されているオオクニヌシと稲に関する記述は、『古事記』,『日本書紀』には一切見られない。その理由には、このような天津神の系譜にとって好ましくない、ニニギの天孫降臨以前の、つまりオオクニヌシに関係した稲に関する情報は、意図的に省かれていった為ではないだろうか。

このように水稲を導入し、水を引き、水田が作られる事で、焼畑による陸稲栽培を中心としたオオクニヌシに代表される旧勢力は権力を失っていったものと思われる。こうした観点から見ると、焼畑から水田への変化は、大きな権力構造の転換、あるいは産業における大きなイノベーションであったに違いない。

いみじくも高天原において、国津神の祖であるスサノオが、天狹田と長田の畝を壊し、水田を荒らしたのは、こうした新しい新しい農耕技術に対する抵抗のようにも読める。実際にその後、国津神の勢力は、水田を基調とした天津神に国を譲らなければならなくなってしまった。記紀のなかで象徴的に語られた稲に関する記述は、それが実際には何を表していたのかを読み解く為のヒントを私たちに与えるものとなっている。

このように焼畑の神(旧勢力、国津神、出雲系)は力を失い、水田の神(新興勢力、天津神、高天原系)が力を持つようになって、瑞穂の国として日本を治めるようになったのである。

焼畑農業とオオゲツヒメ

オオゲツヒメに関する『古事記』の逸話には、焼畑農業の要素が込められていると考えられている。そのエピソードでは、死からの再生が穀物における豊饒さと結びつけられて象徴的に語られているが、それは焼畑農業という農法が関係しているからと考えて良いだろう。

焼畑農業とは「ある土地の現存植生を伐採・焼却等の方法を用いることによって整地し、作物栽培を短期間おこなった後、放棄し、自然の遷移によってその土地を回復させる休閑期間をへて再度利用する、循環的な農耕である」という定義と照らし合わせても、火に焼かれる(死)を通して、土地が再生して穀類の豊穣さをもたらすというイメージが喚起される。

オオゲツヒメはこの焼畑という農法とも結びつきが強い神であると考えられている。基本的に焼畑が行われるのは山間部に於いてであり、オオゲツヒメは「山」との繋がりが強い。さらにはオオゲツヒメの死体から種を取り、地上に下ろしたカミムスヒ「火」との繋がりが強いからである。以降この「山」および「火」とオオゲツヒメの関係について説明を加える事としたい。

オオゲツヒメと「山」のつながり

オオゲツヒメはオオトシカミ(大年神)の系譜が記されている条に再び現れる。この大年神の系譜の神々は、原始的な神に分類されることになるだろう。日本人は昔から山の向こうや海の向こうに神と死者の国があると考えていて、そこの穀物神が、里にやってきて、田畑に宿って作物を実らせると考え、こうした原始的な神々を祀ることを民間で行ってきたからである。

こうした民俗信仰に基づいた、素朴な存在の神に関する伝承は各地にあり、そうした背景からか、『古事記』や『日本書紀』で語られる神々のような複雑な物語はこれらの神々には存在していない。

奥能登には、ユネスコの無形文化遺産にもなっている「アエノコト」という祭礼があるが、これもそうした民俗信仰に基づいて、一年間の収穫の感謝と次年度の五穀豊穣を祈願するため田の神を祭る行事である。田の神は姿が見えないので、あたかも目の前に神がいるように演じ、もてなしを行うところにこの祭礼の珍しさがある。

さてこの田の神は、山の神でもある。なぜなら稲作農耕民の間には山の神が春の稲作開始時期になると家や里へ下って田の神となり、田仕事にたずさわる農民の作業を見守り、稲作の順調な推移を助けて豊作をもたらし、また山へと帰って行く考えられているからである。

つまり、オオトシカミ(大年神)は、山の神、田の神、穀類の神との関連性が非常に強い存在なのである。

古事記の研究を行っていた国学者の本居宣長は、年神について以下のような興味深い解説を行っている。

【 古事記伝 】本居宣長

このように本居宣長は、オオトシカミ(大年神=登志神)が穀物と関係している事を述べている。これは太古からの民俗信仰に基づいた神であり、オオトシカミの子どもの神々には、いずれもそうした要素を感じさせる部分がある。

例えば、このオオトシカミは、天知迦流美豆比売(アメチカルミズヒメ)も娶り、その子らは、奥津日子(オキツヒコ)と、奥津比売命(オキツヒメ)という「竈(カマド)神」である。竈神はやはり原始的な神であり、孔子もあまり竈神を重要視していなかったようで、「竈神妻子は老婦の祭りだから、正式にやる必要はない」と『禮記』の中で述べている。ここからも竈神が、原始的で民俗的な信仰に根差したものであることが理解できる。

『古事記』で述べられているオオトシカミ(大年神)の系譜には、こうしたニュアンスがあることを理解して頂いた上で、ここで再び、オオゲツヒメに関する記述に戻ることにしたい。

オオトシカミは先にのべた竈神の二柱の奥津日子(オキツヒコ)と、奥津比売命(オキツヒメ)の他にも8人の子どもを儲けている。その兄弟の中の一人が羽山戸神(ハヤマトの神)であり、この神がオオゲツヒメを妻にして、多くの子どもたちを儲けたことが次のように記されている。

【 古事記 】

羽山戸神、娶大氣都比賣神、生子、若山咋神。次若年神。次妹若沙那賣神。次彌豆麻岐神。次夏高津日神、亦名、夏之賣神。次秋毘賣神。次久久年神。次久久紀若室葛根神。

【 訳文 】

羽山戸神(ハヤマトノカミ)、大気都比売(オオゲツヒメ)を娶して生める子は、若山咋神(ワカヤマクイノカミ)。次に若年神(ワカトシノカミ)。次に妹(いも)若沙那売神(ワカサナメノカミ)。次に彌豆麻岐神(ミズマキノカミ)。次に夏高津日神(ナツタカヒノカミ)、亦の名は夏之売神(ナツノメノカミ)。次に秋毘売神(アキビメノカミ)。次に久々年神(ククトシノカミ)。次に久々紀若室葛根神(ククキワカムロツナネノカミ)。

このようにオオトシカミ(大年神)の子孫の系譜には、「山」との関連性が非常に色濃く現れている。オオトシカミ自身、山の神であり、穀物の神であるが、その子で、オオゲツヒメと結婚した羽山戸神(ハヤマトノカミ)も名前に「山」の字が入り、さらにまた、その子どもである若山咋神(ワカヤマクイノカミ)にも「山」との関連性を表す名前が付いている。名前だけではなく、実際に羽山戸神(ハヤマトノカミ)は、「山麓の神」であり、山と里の中間にある、耕作地=山麓を意味する農耕神としての性格を備えているとされている。

こうした「山」や「穀」との関連性を強く持つ、オオトシカミ(大年神)の子孫の系譜に、結婚を通してオオゲツヒメが組み込まれていったことは、やはり自然なことであり、またオオゲツヒメについて語る際には、「山」の強い関連性は常に意識されなければならないだろう。

オオゲツヒメと「火」のつながり

多くの神話学者や民俗学学者が指摘している様に、オオゲツヒメは「火」との繋がりの強い神である。それはオオゲツヒメの誕生の過程におても現れている。オオゲツヒメの母親は、イザナキであるり、『古事記』には次のように出産の様子が語られている。

【 古事記 】

次生神名、鳥之石楠船神、亦名謂天鳥船。次生大宜都比賣神。次生火之夜藝速男神、亦名謂火之炫毘古神、亦名謂火之迦具土神。因生此子、美蕃登、見炙而病臥在。多具理邇、生神名、金山毘古神、次金山毘賣神。次於屎成神名、波邇夜須毘古神、次波邇夜須毘賣神。次於尿成神名、彌都波能賣神、次和久產巢日神、此神之子、謂豐宇氣毘賣神。故、伊邪那美神者、因生火神、遂神避坐也。凡伊邪那岐、伊邪那美二神、共所生嶋壹拾肆嶋、神參拾伍神。

【 訳文 】

次に生んだ神の名は、鳥之石楠船神、またの名は天鳥船という。次に大宜都比売神(オオゲツヒメ)を生み、次に火之夜芸速男神を生んだ。またの名は火之炫毘古神といい、またの名は火之迦具土神という。この御子神を生んだため、伊邪那美命は女陰を焼かれて病に伏した。その時、吐瀉物に成った神の名は金山毘古神、次に金山毘売神。次に、糞に成った神の名は波邇夜須毘古神、次に波邇夜須毘売神。次に、尿に成った神の名は彌都波能売神、次に和久産巣日神。この神の子を豊宇気毘売神という。そして伊邪那美神は、火の神を生んだことで、ついに神避ってしまった。天鳥船から豊宇気毘売神まで合わせて八はしらの神。全部で、伊邪那岐、伊邪那美の二柱の神が共に生んだ島は十四島、神は三十五柱である。

ここではイザナミの神産みによってオオゲツヒメが誕生した様子が語られている。更にオオゲツヒメの誕生の直後に産まれたのが、火之夜芸速男神(ヒノハギヤオノカミ)である。

この神には他にも、火之炫毘古神(ヒノカガビコノカミ)・火之迦具土神(ヒノカグツチノカミ)と表記される。また、『日本書紀』では、軻遇突智(カグツチ)、火産霊(ホムスビ)と表記されているが、ここではこの神をカグツチという名称で表記する。

さてこのカグツチは火の神であったので、その誕生の際に、イザナミは女陰(女性器)を焼けどしながら出産し、それがもとで死んでしまう。イザナギは妻を失って怒り狂い、子供であるはずのカグツチを十拳剣(トツカノツルギ)で切り殺してしまう。この火の神が殺されてその体の各部位から以下の9柱の神々が誕生する。

頭 :正鹿山津見神(マサカヤマツミノカミ)

胸 :淤縢山津見神(オドヤマツミノカミ)

腹 :奥山津見神(オクヤマツミノカミ)

陰部:闇山津見神(クラヤマツミノカミ)

左手:志芸山津見神(シギヤマツミノカミ)

右手:羽山津見神(ハヤマツミノカミ)

左足:原山津見神(ハラヤマツミノカミ)

右足:戸山津見神(トヤマツミノカミ)

これら9柱の神々は名前に表されているように、いずれも山が関係している神々である。こうした山が関係した神々が、火の神から産まれたことも農耕との関係から考えれると、焼畑のような方法が導き出される。

大林太良は『稲作の神話』のなかで、イザナミの病臥後にその吐瀉物・糞・尿、イザナキの涙、殺されたカグツチの体の各部分からも神々を産むが、それがオオゲツヒメやウケモチに見られる死体化生型作物神話と同じものであるとしている。

また、吉田敦彦も、『豊穣と不死の神話』の中で、イザナミのような地母神的女神が体を火に焼かれることで人間の生活に必要なものを生み出してくれるという物語はまさに火で焼かれた地面から作物を生じさせる焼畑の神話化だとしている。

こうした関係性を見てゆくと、オオゲツヒメが「火」と「山」の要素と密接な関係があり、これらが焼畑を示唆するものとなっていることを理解できるのではないだろうか。

最後に

オオゲツヒメを中心に、太古の日本の農耕とその方法について考えてきたが、まとめてみると以下のような関係性が浮かび上がってくる。

⓵ オオゲツヒメは粟との関係性が強い

阿波とオオゲツヒメは同一視されている。

子供のスクナビコナも粟との関係が強い

② オオゲツヒメは火との関係性が強い

カグツチの直前に産まれた。

古事記には火と穀類の関係を暗示している。

③ オオゲツヒメは山との関係性が強い

山の神と結婚し、山の神々の子どもを産んだ。

記、紀ともに山の神の系譜に組み込まれている。

こうした諸要素から、オオゲツヒメを含む山の神の系譜は、天津神や国津神のような神々とは異なり、よりプリミティブな神々として昔から地上にいた自然の神々に属すると結論付けることが出来るだろう。こうした時代に地上で行われた農耕は、後にニニギが持ち込んだ水稲による稲作のようなものでは無く、粟や大豆のような畑作による穀類であった。そしてそうした作物は、山間部、あるいは山の麓での焼畑による農耕が行われていたと考えられる。

穀物神としてのオオゲツヒメについて調べてゆくと、まだまだ食文化における深層を読み解けるような部分が存在している様に思われる。これに関連した情報は五穀、あるいは

参考文献

『殺された女神』 アードルフ・E・イェンゼン

『日本神話における稲作と焼畑』 吉田敦彦

『記紀神話における性器の描写 : 描かれたホトと描かれなかったハゼ』 深沢佳那子

『豊穣と不死の神話』 吉田敦彦

『日本神話の構造』 大林太良

『稲作の神話』 大林太良