紅粉鯛|赤く染めた鯛料理

紅粉鯛のレシピ

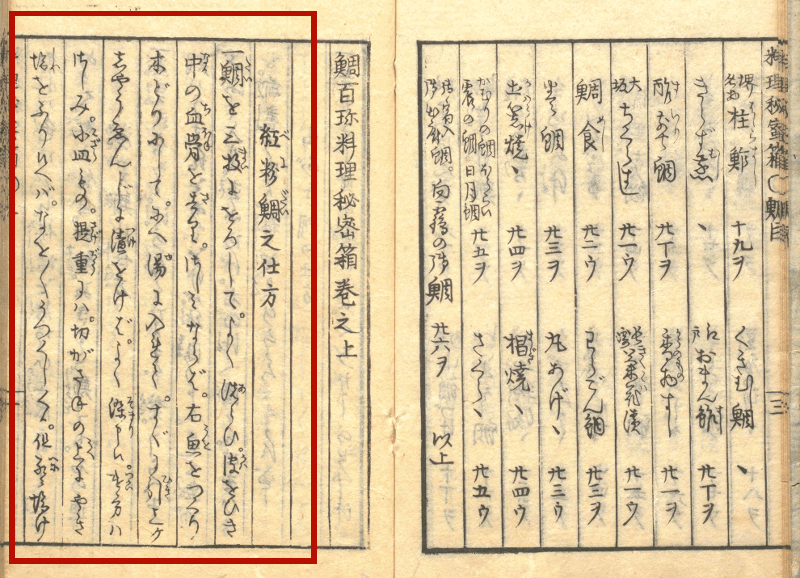

紅粉鯛は、江戸時代の1785年に出版された『鯛百珍料理秘密箱』

【 鯛百珍料理秘密箱 】紅粉鯛

【 紅粉鯛 訳文 】

レシピ解説

鯛の身を赤く着色する方法が説明されている。着色は味を良くするためではなく見栄えが主目的なので、わたしは食材に着色することにはあまり肯定的ではない。しかし日本料理が陰陽五行の基づいたものであることや、着色の目的が陰陽五行に紐づいた食と健康のバランスとも相関性があることを理解すると一概に着色を否定をすることは出来ないようにも思えてくる。その詳細は同じく『鯛百珍料理秘密箱』にある16番目のレシピ「五色鯛」

燕脂 ( えんじ )

さて、鯛の身を赤く着色する方法に関して考察してみたい。まずここでは燕脂(えんじ)を用いて着色するとある。ここにある燕脂とは一体どのような着色剤なのだろうか。

染料としての臙脂は大きく二種類に分類される。ひとつは紅花などの植物由来のものを染料とする植物性の正臙脂 ( しょうえんじ ) 生臙脂 ( しょうえんじ )

植物由来の正臙脂 ( しょうえんじ )

臙脂が中国の史書に最初に登場するのは『史記』の匈奴列伝の注釈書の『史記索隱』である。明治・大正期の東洋史学者の藤田豊八は著書の『東西交渉史の研究. 西域篇及附篇』 において、紀元前2世紀末頃の匈奴が婦女の化粧に臙脂を用いており、それが紅花(ベニバナ)から作られていたことの根拠を『史記索隱』を引用しながら示している。

紅花畑

まず『史記』匈奴列伝には、紀元前121年中国の甘粛省張掖市 にある焉支山(臙脂山)の周辺で,漢の将軍の霍去病が河西回廊を西進し,匈奴を撃破したことが記されている。この時の匈奴の嘆きの詩歌が『史記索隱』には以下のようにある。

【 史記索隱 】

これは6世紀初以前に成立したとされている『西河舊事』 からの引用である。この内容から匈奴が有していた領土が焉支山(臙脂山)の周辺にあり、女性の顔色が失われた(紅の産地の焉支山が失われることで化粧の紅が手に入らなくなった)ということを嘆いているのである。

さらに『史記索隱』には「閼氏」という項目もあり、『與燕王書』を引用しながらこの地域の紅花について次のように説明を加えている。

【 史記索隱 】

こちらは『史記索隱』に引用されている『與燕王書』の文章である。これは習鑿歯が 379 年に前秦の都である長安(西安)に招かれた時に、北方である長安から、東晋の領域に住む友人へ宛てて書かれた手紙ではないかと、藤田豊八は推測している。『與燕王書』からは確かにこの地域で紅藍(べにばな)が栽培されていたこと、さらに良質なものから烟肢(えんじ)が作られ、化粧として用いられていたこと。さらには匈奴の女性を「閼氏」と呼ぶのは烟肢(えんじ)で化粧した美しさが理由だったことを理解できる。

紅花から作られる染料

このように『史記索隱』から臙脂についてはふたつの点を明らかにできる。ひとつは紀元前2世紀の臙脂は、紅花からつくられた赤色の化粧品であった事。そしてもうひとつは、紀元前2世紀には匈奴の臙脂の文化が、4世紀末には華中に浸透していた事である。つまり植物由来の紅花を用いた生臙脂は、もともとは北方由来の染料であり、これが徐々に南下するようになって中国で盛んに用いられるようになったのである。

その後、紅花だけでなく、他の植物も染料として用いられるようになった。李時珍によって編纂された『本草綱目』 には4種の臙脂があると説明している。

【 本草綱目 】

燕脂有四種 ︰一種以紅藍花 汁染胡粉而成,乃《蘇鶚演義》所謂燕脂葉似薊,花似蒲,出西方,中國謂之紅藍,以染粉為婦人面色者也。一種以山燕脂花 汁染粉而成,乃《段公路北戶錄》所謂端州山間有花叢生,葉類藍,正月開花似蓼,土人采含苞者為燕脂粉,亦可染帛,如紅藍者也。一種以山榴花 汁作成者,鄭虔《胡本草》中載之。一種以紫礦 染綿而成者,謂之胡燕脂

4種類の燕脂の、一つ目は紅藍花(べにばな)であり、二つ目は山燕脂花、三つ目は山榴花(ざくろ)で、これらは正臙脂、つまり植物由来の臙脂である。そして四つ目に紫礦(紫鉱)が挙げられているが、これが他三つと異なる動物性の臙脂である。次にこの動物性由来の生臙脂(紫鉱)について説明を加えておきたい。

動物性由来の生臙脂 ( しょうえんじ )

動物性の臙脂は紫鉱と呼ばれている。現代では一般的に紫鉱はラック(Lac)と呼ばれ染料や食品加工のために用いられているが、昔は血の病の薬としても用いられていた。これは中国では病気の個所を色で補おうとする陰陽五行に基づいた療法の考え方があり、紫鉱が赤色をしていることから薬用として重宝されたのではないかと考えられる。

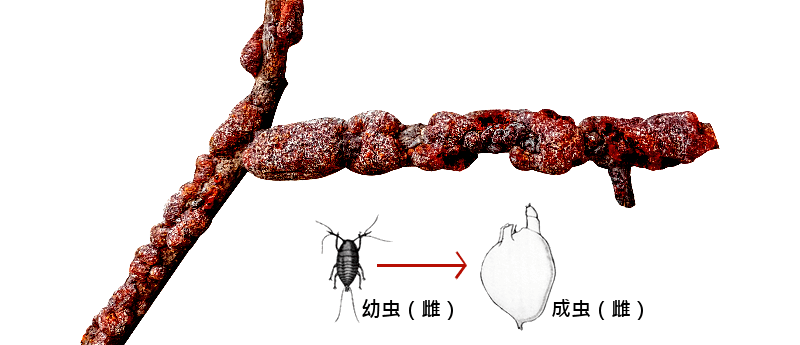

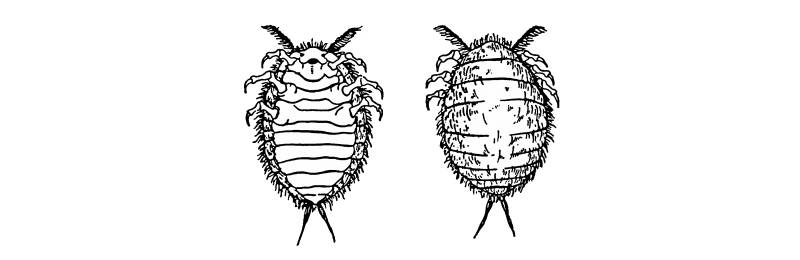

ラックカイガラムシ

ラックとは亜熱帯雨林の数種の樹木に寄生するメスのラックカイガラムシ(Kerria lacca、あるいはLaccifer lacca)が分泌する、筒状の暗紫色の物質で、枝にビッシリとまとわりついて形成された樹脂である。日本ではこれを紫鉱と呼び珍重された。この樹脂状物質から、室温時~熱時水でラッカイン酸類を主成分として抽出されたものがラック色素である。

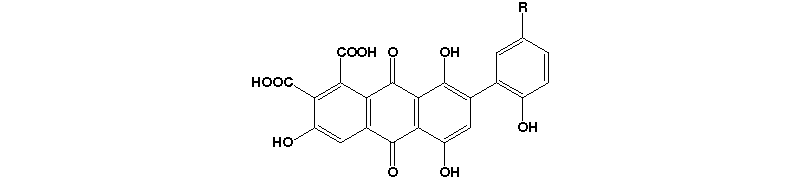

ラッカイン酸

ラックカイガラムシの主要な生息地はアジアの北緯16度前後の亜熱帯、熱帯地域なので日本には生息していない。ラックカイガラムシの養殖は主にインド、さらにインドネシア、中国、タイをはじめとする南方の地域や国々で行われており、古来から日本ではこの色素を手に入れる手段は輸入に頼る他なかった。世界遺産の正倉院には「紫鉱」 が薬用として収蔵品に含まれ『種々薬帳』 にも紫鉱の記載があることから、天平時代から紫鉱が貴重なものと見なされていたことが分かる。

ラックカイガラムシ(Kerria lacca:Laccifer lacca)

ラックカイガラムシの形態はオスとメスで大きく異なる。オスには翅が生えるが、メスには翅が無い。また成虫になったラックカイガラムシのメスは、枝に取り付き、そこで樹液を吸いながら赤色の分泌液で自身を覆い、その場所から一生を動くことなく生活する。かなりの数のラックカイガラムシが集まって枝に付くために、分泌液された液は合わさり、枝は全てラックカイガラムシの分泌液で覆いつくされることになる。これを枝ごと集め、固まった分泌液が収集されるのである。これはシードラック(Seed Lac)と呼ばれる。

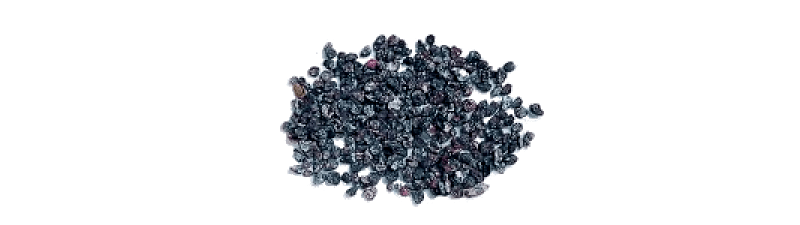

シードラック(Seed Lac)

シードラックを精製して作られる樹脂状の物質は、薄く平たく加工されてシェラック(Shellac)と呼ばれる素材となる。このシェラック(セラックとも記載される)が様々な加工食品に使われているのである。天然プラスチックのようなこの物質は、レコードが塩化ビニールで生産されるようになる前までは、レコード盤素材として使われていたこともあった。

2013年に国際連合食糧農業機関(FAO)が、食糧問題の解決策のひとつとして、昆虫を食用を推奨する報告書「Edible insects Future prospects for food and feed security」 を出した事もあり、わたしは昆虫食に対して肯定的であるが、昆虫を食べる事に対してまだまだ抵抗感がある人は多くいるように思える。しかしそうした人々も知ってか知らずか、昆虫あるいは昆虫由来のものを日常的に口にしているというのは興味深いことである。これは我々は意外と加工された食品の由来に関しては無頓着であることの証であるのかもしれない。また同時に我々の生活には、ラックカイガラムシ由来の加工食品がごく一般的なものとして浸透していることの証でもあると言えるだろう。

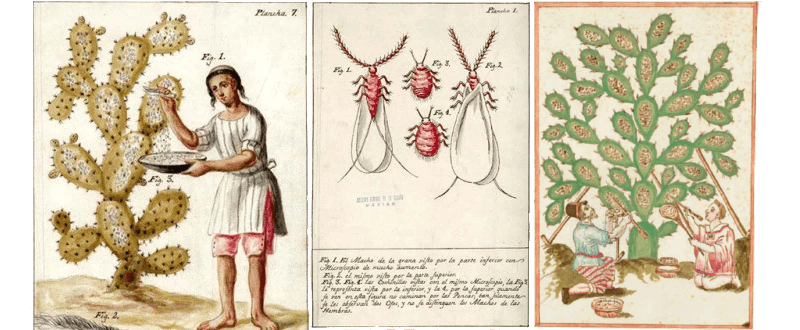

コチニールカイガラムシ

同じカイガラムシでも別の科に属するコチニールカイガラムシ(Cochineal)は、染料として世界的に知られている昆虫である。コチニールカイガラムシは主にメキシコ、ペルー、南スペイン、カナリア諸島などで養殖されており染料として一般的に使われている。この虫はウチワサボテン属のサボテンに寄生することから、主にラテンアメリカあるいは南ヨーロッパのサボテンの生える温暖な気候環境のもとで養殖・生産されている。

コチニールカイガラムシ

コチニールカイガラムシによって染色された毛織物が日本にもたらされたのは戦国時代に南蛮貿易が始まってからであり、この時代、コチニール染色された毛織物は「猩々緋」と呼ばれ非常に高価でかつ貴重なものとして重用された。猩々緋は南蛮貿易でもたらされた色で、それまであった臙脂色と区別する為に猩々緋と名付けて区別された。それほどコチニールカイガラムシの赤は、それまでにない赤色として当時の人々には捉えられていたのである。その特徴はわずかに黒味を帯びた鮮やかな赤紫色であり、数百年前に羅紗(毛織物:フェルト)を猩々緋に染めたものが残されているが、現在でも発色良く鮮明な色彩を保っている。

緋地羅紗違鎌文陣羽織(小早川秀秋)

なぜ狸々緋と呼ばれたかと言うと、これが中国の想像上の怪獣である「猩々 ( しょうじょう ) 『甲陽軍艦』 には、織田信長から武田信玄に購られた進物のなかに「唐の頭20」「毛箭300枚」「猩々緋の笠」との記載がある。

【 甲陽軍艦 】

からのかしら(唐の頭)二十、毛氈三百枚、そして猩々緋の笠 。これは四年前に公方の霊陽院殿(足利義昭)と都へ御供仕り征夷将軍に備え奉った時のもので、「弓矢に縁起の良き笠です」と信長は申されて、信玄へ送り進上なさった。信長の使者がいる所で土屋平八郎(昌続)にその笠を下され、「信長の武辺にあやかれ」と信玄公は仰せられた

「唐の頭」とは、外来の犛牛(ヤク)の尾の毛を束ねた兜の飾りである。毛の色が白いものを白熊(はぐま)、黒く染めたものを黒熊(こぐま)、赤く染めたものを赤熊(しゃぐま)と呼んだ。ここで信長が信玄に贈ったものは他の品々や、また武田軍が赤備えと呼ばれる甲冑や武具を身に付けていたことから推測するに、やはりコチニールで染められた赤熊の唐の頭だったはずである。

戦国時代には、武将の間で猩々緋が生命力の現れとして陣羽織などに使用されるようになり大きな需要が生じるようになった。コチニールで染められた赤色は発色が良く、軍勢のなかで際立って目立つため、武将は好んでこの色の陣羽織などを身につけたのである。これは単に目立つためだけでなく、軍のなかにあって指揮系統を有するものが誰であるかを見分けやすくするなどの、軍勢を指揮する上においても重要な役割を果たすことになっただろうし、唐の頭を兜に着けることで異形の相を纏って敵勢を威嚇する効果もあったと思われる。

江戸時代になると徳川家康は、日本に新大陸に開かれたヌエパ・ニスパニア王国(現在のメキシコ共和国)の国交を開くことを計画し、京都の商人をメキシコに派遣している。『当代記』は徳川家康が派遣した商人のりうせいがコチニールの輸入毛織物の猩々緋を日本に持ち帰ったことを次のように伝えている。

【 当代記 】

慶長16年(1611年)5月26日

猩々緋 を多数持ち帰った。

この記述から海外貿易における貴重な品目としてコチニールによって染められた毛織物は認められていたことがうかがえる。家康も猩々緋を貴重なものとして、メキシコとの国交・交易を開くことを考えたのではないだろうか。以下のコチニールによって染められた毛織物がどのようなルートを経て日本まで伝えられたのかを図で示しておく。

コチニールの交易ルート

この図から日本には最後にコチニールが伝わった様子がうかがえる。実際にコチニールが伝えられたのは戦国時代頃だと考えられており、その伝搬ルートはメキシコや南米からスペインやヨーロッパを経由してインド回りで東南アジアから日本に伝えられた東回り航路と、メキシコ・南米から太平洋を経て直接、日本に伝えられた西回り航路のふたつがあったことが分かる。後者のルートが家康が試みたメキシコとの交易ということになるが、その後は、鎖国のためにこの交易は盛んではなくなってしまい、オランダとの交易を通してだけしかコチニールは日本では入手できなくなったのである。

しかし徳川吉宗の時代になると、コチニールで染色された生地は高価であることや、コチニール製品の輸入によって日本からの富が海外に流れてゆくことが懸念されるようになると、コチニールカイガラムシそのものを輸入して、日本でコチニールを生産することが検討されるようになる。しかし結局は江戸時代にそれが実現することはなかった。その理由はオランダ側が主要な交易商品の利権失うことを望まなかったからであろう。コチニールによる赤色に染める方法はオランダにとっては貿易品として富の源泉となっていたのである。

コチニールカイガラムシ

日本におけるコチニールカイガラムシの養殖は、明治時代になってようやく実現されることになる。明治10年に小笠原の父島の北袋沢に318本のサボテンが植えられ、コチニールカイガラムシの養殖が始まった記録が残されている。しかし小笠原は台風の通り道であり、雨でカイガラムシはすべて流れてしまう。明治20年代にはサボテン畑そのものも打ち捨てられることになり、完全な失敗に終わったことが記録されている。その後、化学的に生成される合成染料が普及したことと、物流が発達したことで染色としてのコチニール国内生産の需要は減少し現在に至っている。

ラックとコチニール

ここまで二種類の臙脂色を抽出するための昆虫(ラックとコチニール)を取り上げてきたが、現代では加工目的によってそれぞれの虫が使い分けられている。ラックの方はコチニールほどは発色がない為に、コチニールほどは染料として用いられていないが、天然プラスチクックのような素材の特性を生かして、様々な食品のつやを出したりコーティングのための素材となっている。マーブルチョコやレモンなどの食品ワックスのように艶が必要とされる食品の表面にはセラックが使われていることが多い。

コチニールの方は、天然の着色料であり、現代では布への着色はもとより、食品への着色の分野でも盛んに使われている。しかしそこには様々な反応があり、例えばイタリアのリキュールで赤色で有名なカンパリは、長年コチニールで赤く着色していたが、2007年から合成着色料に切り替えを行っているように、コチニールを控える動きがある。

先にも述べたように、わたしは昆虫食に対して肯定的なので、こうした食品にコチニールやラックが使われていることにネガティブな感情は持たない。しかしウェブ記事の幾つかを見てゆくと、赤色に着色された食品を、昆虫由来のおぞましい食品であるとか、健康を害する食品であるとする意見が多くみられる。

だが昆虫由来のこの色素をもって、そのような批判を行うのは拙速ではないか。例えばコチニールの染料を使うことを止めたカンパリは、天然由来の成分ではなく、科学的に作り出された人工成分を用いるようになった。しかし人体への影響を考えると、こちらの方がよりリスクを伴うように思えないくもない。

コチニール色素によってアレルギー反応が引き起こされるという健康被害を懸念する声がある。しかしこのアレルギー反応は、コチニール色素自体が原因ではなく、色素を生物から抽出する時に除去しきれなかった不純物のタンパク質が本質的な原因なのである。逆に考えると、コチニール色素にタンパク質が不純物として含まれるというのは、天然素材ならではと言える。

多くのコチニール色素やラック色素に否定的な意見は、元をたどると結局は昆虫由来であることに生理的な嫌悪感を持っているという原因が見えてくる。しかし人間は昔から、蚕から絹という繊維を取って衣服として纏い、ミツバチが胃の前部にある蜜嚢器官に貯え蜜を吐き出したものをハチミツとして食べてきた。コチニール・ラックカイガラムシ由来の色素やコーティングもそれと同じ延長線上にあると考えるのであれば、そうした嫌悪感は薄らぐこともあるのではないだろうか。

紅粉鯛に使われた染料は?

『鯛百珍料理秘密箱』の紅粉鯛にはどのような種類の染料が使われたのだろうか。改めて紅粉鯛のレシピを読むと二種類の染料が使われていることが読み取れる。

・ 燕脂 - 良く色付く、焼塩を振りかけると美しい。

前者の燕脂はラックあるいはコチニールというカイガラムシ由来の染料のことを差していると考えられる。それに対しての紅は紅花から取られた染料のことある。紅粉鯛のレシピを読むと、この両方の色素を用いる方法が記されており、これらの色素の違いが分からない場合は、一見すると塩の使い方で矛盾した説明が記述されているように思えるかもしれない。ひとつは塩を振りかけると色が美しいとあり、もうひとつは塩気があると色が悪くなるとある。よってこの二種類の染料の異なる特性のポイントは、それぞれの赤染料が塩気にどのように反応するかであり、その反応の違いをまずは理解しておく必要があるだろう。

臙脂:コチニール色素

コチニール色素はpHによって色調が変化する特性がある。酸性側でオレンジ色、アルカリ性側では赤紫色に変化する。またタンパク質には反応して紫色に変化するという特性をもっている。『鯛百珍料理秘密箱』には焼塩を振りかけると臙脂色が美しいと説明されている。この焼塩の成分とは、塩基性塩化マグネシウムおよび酸化マグネシウムであり、そのpHは弱アルカリ性である。つまり焼塩を振る事で鯛の表面は弱アルカリ性となり、これによって濃い赤紫色を帯びるようになる。つまりこれをもって焼塩を振りかけると美しいと述べているものと考えられる。それから推測するとこの臙脂は、昆虫由来の生臙脂のことを述べているということになるだろう。

臙脂:ラック色素

ラックカイガラムシから抽出されるラック色素は、様々なpH領域で比較的安定に染まりやすく、酸性のpH3.0で橙色、中性のpH5.5で赤橙色、弱アルカリ性のpH8.0で暗紫赤色を発する。焼塩には加工によって塩化マグネシウムの含有量が異なるため、中性(pH7)から弱アルカリ性(pH8~11)までの幅があるとされているが、これらはいずれも濃い赤の発色が得られるpHの範囲である。つまりここから紅粉鯛にはラックによる色素が用いられた可能性もあると言えるのである。

紅花色素

紅粉鯛のレシピには、紅で染める方法についても言及している。ただ紅は塩気があると色が悪くなってしまうという問題点を指摘している部分は見逃せない。実際に紅花には、黄色色素(サフラワーイエロー)と赤色色素(カルタミン)の二つが含まれている。特に赤色色素のカルタミンという物質は、中性領域で鮮やかな赤色を示し、アルカリ領域で黄色に変化してしまうという特性を持つ。つまり塩味があるとpHはアルカリ性に寄り、赤色が後退することになってしまうのである。紅を使う場合は「塩をよく洗って、皮に少し紅を塗ると良い」とレシピにあるのはこの為だと考えられる。

調理方法

紅粉鯛のポイントはいかにしっかりと赤色に着色するかというところである。最初にわたしは素材に着色するのは美味とは関係無いのであまり肯定的ではないと述べたが、考えてみると辛子明太子は元の黄色のままよりも赤色に着色されている方が美味しそうに思えるし、慈姑(くわい)もクチナシの実で黄色に染めた方が美味しそうである。色も味覚の分部であると捉えるならば、鯛を赤く染める事は肯定的に捉えるというのも良いのかもしれない。(ただ『鯛百珍料理秘密箱』には、他にも鯛の身を緑や黒に染める方法もあり、こちらには疑問が残るところである)

紅粉鯛への着色方法として、「刺身であれば煮え湯に入れて、すぐに引き上げてから燕脂(ゑんじ)に漬ければ良く色が付く」とある。確かに表面が少し煮えて、表面の脂が落ちたならば染まりやすくなることだろう。

現代のレシピ

このレシピの重要なポイントは如何に鮮やかに赤く鯛を染めるかというところにあるので、今回は生臙脂(コチニール)を使ったレシピを記載する事にした。

乾燥コチニール

液状のコチニール色素を準備する。

参考資料

『紅花入門 紅花は咲いている』 早田茂松

『紅花の黄色色素の除去と絹布の紅染について』 盛玲子

『臙脂の再現にむけて』 沓名弘美, 沓名貴彦

『Cochineal Red: The Art History of a Color』 Elena Phipps

『The morphology of lac insects (Hemiptera: Coccoidea: Kerriidae)』 P J Gullan & T Kondo

『コチニールの飼養』 角山幸洋

『染織文化財の製作技法』 深津裕子

『An illustrated diagnostics of lac insect Kerria lacca (Kerr) as exemplified through advanced staining and microscopy techniques』 Ayashaa Ahmad

『A Perfect Red』 Amy Butler Greenfield)

『料理百珍集』 原田信男 校註・解題