通仙流てんぷら

通仙流てんぷらのレシピ

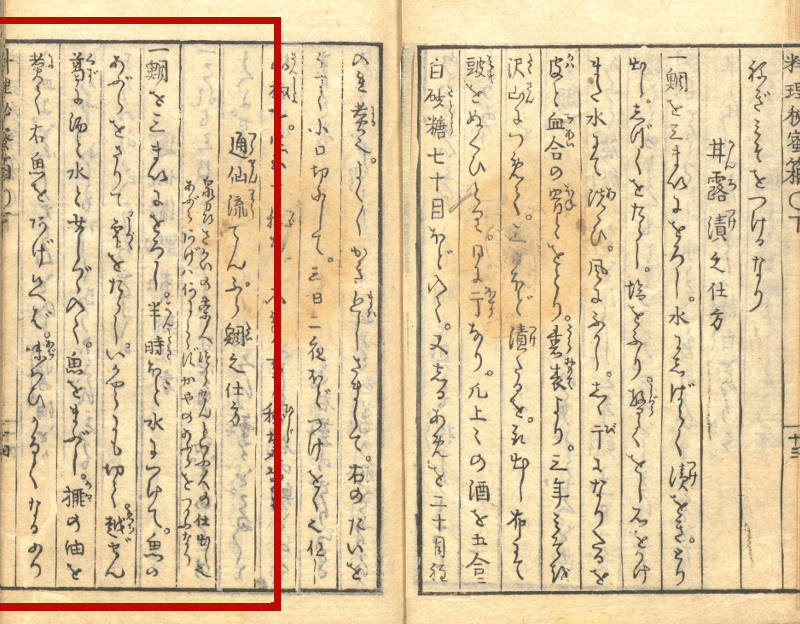

通仙流てんぷらは、江戸時代の1785年に出版された『鯛百珍料理秘密箱』に掲載されている73番目のレシピである。『鯛百珍料理秘密箱』原文には以下のような説明がある。

【 鯛百珍料理秘密箱 】通仙流てんぷら

泉州さかいの茶人つうせんといふ人の仕出し也。あぶらあげは何によらず、かやのあぶらをつかふなり。

鯛を三枚にをろし、半時ほど水につけて、魚のあぶらをさりて、雫をたらし、いかようにも切て、越ぜん葛に酒と水と少しづづ入て、魚をまぶし、榧の油を煮て、右魚をあげ候へば、味はひかるくなるなり。小皿に、をろし大こんを入て、醤油をかけて出す也。此あぶら、あともあしくなり申さず、しかもごま油よりは、価へこころやすく候。

【 通仙流てんぷら 訳文 】

泉州堺の茶人通仙という人の仕出しである。油で揚げるにはどのようなものでも榧の油を使う。

鯛を三枚におろし、半時ほど水に浸けて魚の油を取り、水気を切ってから、好きなように切って、越前葛に酒と水を少しずつ入れた衣を鯛にまぶし、榧の油で熱して、葛をまぶした鯛を揚げると軽い味わいになる。

小皿におろし大根を入れて醤油をかけて出す。この油は後も悪くならない。しかも胡麻油よりも価格が安い。

レシピ解説

これは泉州堺(大阪府堺市)の茶人、通仙という人物の料理であると説明されている。『鯛百珍料理秘密箱』にはこの他にもふたつ、通仙流とされる料理レシピが掲載されており、実際に通仙という名前の茶人が実在したのかを様々な文献を調べてみたが、この人物に関する記録はどこにも見つからなかった。一口に茶人と言っても抹茶の茶人もあれば、煎茶の茶人もある。まずはこの茶人の料理ということから、この料理を紐解くことを始めてみたい。

通仙とは何者か?

この時代の「通仙」という言葉から想起されるのは売茶翁(1675年-1763年)という茶人であろう。売茶翁は黄檗宗の僧で、煎茶の中興の祖とされる人物である。

売茶翁:伊藤若冲 画

売茶翁は肥前蓮池道?(佐賀県佐賀市)で生まれ、11歳で出家して肥前の龍津寺の化霖禅師に師事して禅を学び、13歳の時に師と共に宇治にある黄檗山萬福寺を訪れて化霖禅師の師である独湛禅師から「偈頌(げじゅ)を与えられている。この萬福寺とは黄檗宗の大本山で、明出身の隠元が開山して建てられた寺院である。

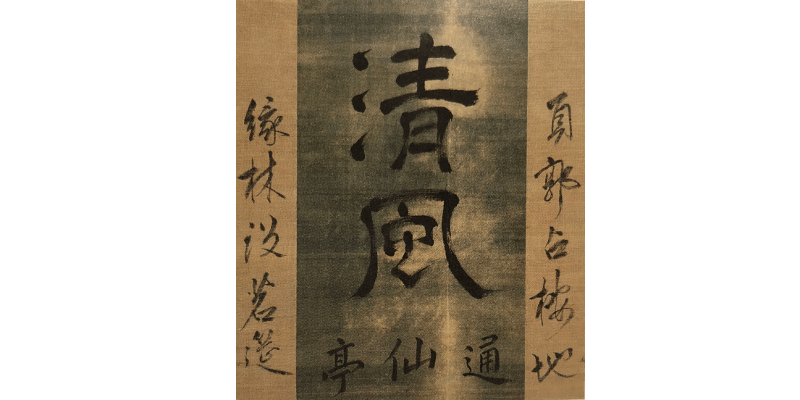

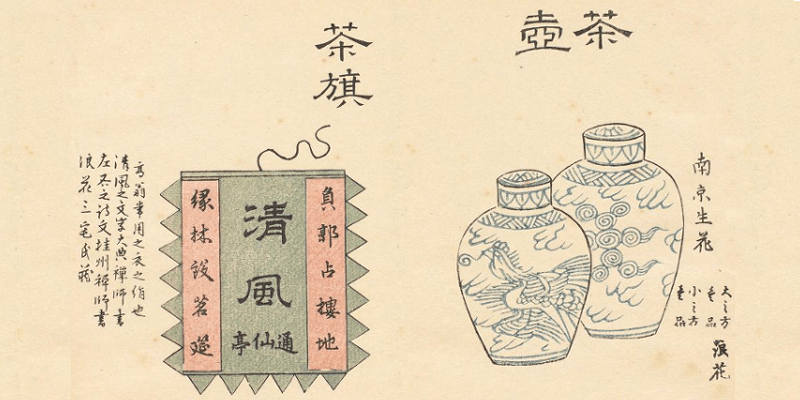

57歳のときに師の化霖禅師が亡くなると京都に上洛し、61歳で、東山に通仙亭を開く。この通仙亭で売茶翁は茶を淹れては人々と語り合い、貧苦の中で喫茶のための煎茶を売り続けた。また自ら茶道具を担い、京の大通りに簡素な席を設けていたが、その際に掲げられた茶旗には通仙亭の字が書かれていた。

売茶翁茶旗:木村蒹葭堂旧蔵

しかし売茶翁と、堺の茶人通仙は無関係であると見るべきだろう。なぜなら売茶翁と通仙なる人物との接点が記録に無いからである、売茶翁は、池大雅、伊藤若冲、木村蒹葭堂、上田秋成といった文化人たちとの交流があって、売茶翁は人と人をつなぐ重要な人物であった。そしてこうした文化人たちは集い一種サロンのような場を形成していたのである。こうした文化人たちの交流記録は豊富に残っているのだが、このネットワークのなかに堺茶人の通仙に関する記録はまったく存在していない。また売茶翁の後に、八橋売茶翁(1710年-1828年)という人物が出た。この人物は、京都の妙心寺で大典顕常から売茶翁の教えを受け、唐衣殿通仙禅翁とも名乗った人物であったが、この人物が堺の茶人通仙に該当するとも考えられない。なぜなら売茶翁のサロンは煎茶である。煎茶の場合は茶だけが喫され、それを食事と合わせるようなことはない。よって堺茶人の通仙の料理レシピがあるというのも煎茶の茶人であれば整合性がないということになるだろう。また売茶翁も八橋売茶翁も、共に堺を拠点にして活動したという記録はない。これらの理由から売茶翁とその関連の人物たちと、通仙には何ら関係がないとみなすべきだろう。

ただ黄檗宗万福寺は、普茶料理を始め、煎茶との関係が深い寺である。売茶翁はこの寺との関係が深く、普茶料理とのつながりから「通仙流てんぷら」が考え出されたのではないかと推測することは出来るのかもしれない。普茶料理ではまず初めに煎茶を飲み、それから料理に移ることになっている。よってこの時代に通仙を名乗る煎茶人だとするのならば、普茶料理と何らかの関係があったことみなすことは出来るだろう。

しかし万福寺の普茶料理は精進料理であり、魚肉を用いるようなことは絶対にしない。むしろこうした素材を用いるのは、万福寺の普茶料理と結びついた長崎の卓袱料理の方であり、そのことは1802年(享和年2)刊の『料理山家集』にある説明されている通りである。

【 料理山家集 】

普茶と卓袱と類したものながら普茶は精進にて油を以(もっ)て佳味とす。卓袱は魚類を以て調味し、仕様も常の会席などと別に変わりたることなし。

卓袱料理は魚類を以て調味するのに対して、普茶料理とは油をつかった精進料理であるとの説明である。ここからすると「通仙流てんぷら」は卓袱料理に属しており、よって「通仙流てんぷら」と万福寺との関係はここでも薄れてしまうことになる。つまり料理の観点からすれば、堺茶人の通仙という人物が煎茶の茶人であったとは明確には言えないように思えてくるのである。

通仙は抹茶の茶人だったか?

それでは堺の通仙が抹茶人だったかもしれないと仮定して考えてみるならばどうだろう。抹茶では茶を飲むための料理が準備されることになっており、これを茶懐石と呼ぶ。通仙の料理は茶懐石で出されるようなレシピだったのではないか、さらには通仙が抹茶の茶人であったのではないかと仮定し「通仙流てんぷら」の位置付けを考えてみたい。

茶懐石とは濃茶を美味しくいただく為の懐石料理のことである。そもそも懐石とは、禅宗で温かくした石を懐に抱いて空腹をしのいでいたことが由来であり、それが転じて一時しのぎにする軽い食事のことを懐石料理と呼ぶようになった。よって茶懐石とは、あくまでも茶の旨味を感じてもらうことを目的として、まずは小腹を満たしてから茶でもてなす為の料理の形式ということになる。

抹茶による茶会は室町時代に始まり、千利休が完成させた。茶懐石の形式そのものは江戸時代になって確立されてゆくのであるが、千利休の頃には既にその形は出来ていたと考えて良いだろう。実際に利休が行ったと伝えられる茶会の記録の『利休百会記』では料理の記載がある。これは天正18(1590)年8月17日から19年閏1月24日の6ヶ月間に百回(正確には96回)に及んだ茶会記の記録であり、茶を飲む前の出された料理が記されている。

このように利休の時代から、抹茶の茶会ではまずは料理が出され、その後に濃茶が飲まれていたのである。茶懐石での料理の形式は以下のようになっている。

① 飯、汁、向付

② 椀 : 平椀・煮物椀

③ 焼物

④ 強肴: 炊き合わせ、又は和え物、酢の物など

⑤ 小吸物:箸洗・ひと口吸物 (あるいは白湯)

⑥ 八寸 :酒の肴で海山のものを二種杉盆に盛る

⑦ 湯桶、香物

⑧ 主菓子、濃茶

茶懐石は飾らない素朴さと、枯れた料理を特徴としており、そもそもの目的が小腹を満たすための料理であるために、こってりとしたものや、あぶら気の強い料理は客には出さないことになっている。よって天ぷらは、茶懐石には向いていない料理であると言えるだろう。

そうなると堺茶人の通仙という人物の存在と、なぜ彼がそのような料理のレシピを考えたのかそのものが不明瞭になってくる。煎茶においては萬福寺で供されるような魚肉を用いない普茶(精進)料理からは外れ、抹茶においては茶懐石の料理構成にも含まれない揚げ物料理、それが「通仙流てんぷら」だからである。このギャップをどのように埋めることが出来るかに関して未だにわたしは明確な答えを見いだせてはいないが、それでも通仙という名前からある程度の可能性は絞り込めるのではないかと考えている。

通仙という名前

売茶翁は自身の煎茶席を「通仙亭」と称していたが、これは中国・唐代末期の詩人だった盧仝(ろ どう)の「走筆謝孟諫議寄新茶」にある以下の詩句の一部をから引用して名付けられている。

この盧仝の言葉に触発され、売茶翁は茶を通して仙界への通過地点となる場を演出しようとしていた。ゆえに煎茶を供する場所を「通仙亭」と名付けたのである。

盧仝:狩野探幽 画

売茶翁はこの精神を非常に大切にしており『売茶翁偈語』の中では、自身で「通仙」の句を用いた詩を幾つも遺している。ここでは売茶翁の心境を現す「通天橋開茶亭」を取り上げておきたい。

ここで売茶翁は東福寺にある通天橋で茶を設けたことを述べている。この通天橋を売茶翁は好んでいたようで、玉川(盧仝)のところには無かった通天橋が自分の所にはある、これでどうして六椀で神仙に達しないようなことがあろうかと詠んでいる。つまりここでも盧仝の詩句の六椀に触れている訳である。そこで盧仝が言及した一椀ごとの茶の効果についても引用しておきたい。以下は盧仝が述べた一椀から七椀までの効果である。

一碗喉吻潤 一碗喉吻うるおう

二碗破孤悶 二碗孤悶を破す

三碗搜枯腸 三碗枯腸をさぐる

四碗發輕汗 四碗輕汗を發す

五碗肌骨清 五碗肌骨清し

六碗通仙靈 六碗仙霊に通ず

七碗吃不得也 七碗吃するを得ざるなり

売茶翁は「六碗仙霊に通ず」を引用して、自身が煎茶を供する場所を「通仙亭」と称したのである。また通仙亭の茶旗には「清風」と大きく書かれていた。これも盧仝からの引用である。同じ詩の後半には以下のように記されている。

唯覚両腋習習清風生 唯だ覚ゆ両腋習習として清風の生ずるを

蓬莱山在何處 蓬莱山いづくにかある

玉川子乗此清風欲歸去 玉川子 此の清風に乗じて帰り去らんと欲す

売茶翁は「茶の重ねることで清風によって仙霊に至る」とした盧仝の心境に深く共感していたものと考えられる。それゆえに煎茶を通してのサロンのありかたを重要なものとして、人々に茶を入れながら多くのことを語り合ったものと思われる。

さてここまでで売茶翁が掲げた「通仙亭」の意味を理解いただけたと思うが、そうなるとやはり堺茶人の通仙は、煎茶の茶人であったとみなすべきだろう。なぜなら通仙は、盧仝の「六碗仙霊に通ず」から取られた名前であったことには間違いないからである。六椀目にして仙霊に通ずということは、茶を飲むこと六杯目ということになる。つまり抹茶で6杯はさすがに無理があり、煎茶でなければとうていそこまで杯を重ねることは出来ないだろう。よって通仙と名乗るからには、やはり盧仝の流れにある煎茶人でなければならなかったはずである。

わたしの考える堺茶人の通仙像

通仙については詳細な記録は残されていないが、この人物は間違いなく煎茶の茶人であったはずである。よって通仙は普茶料理の形式を借りつつ、精進ではない食材(鯛などの魚)で料理することで堺の町衆にも煎茶を広めようとしたのではないかと推測する。

しかし売茶翁との関係で通仙を名乗ったとれば、間違いなく売茶翁のネットワークに関係した人物として通仙は登場したはずであり、売茶翁との関係も深く「浪速の知の巨人」と称された木村蒹葭堂のサロンにも繋がる何らかの関係性があったはずである。しかも木村蒹葭堂は大坂北堀江に住んでおり地理的にも堺茶人の通仙とは頻繁な交流があったとしてもおかしくはない。しかしこの通仙と、そうした文人サロンのつながりは全く見当たらないのである。

木村蒹葭堂:谷文晁 画

こうしたことを考慮すると、売茶翁?木村蒹葭堂のサロンともつながっていない自ら通仙を名乗ったのであろうこの人物は、物事の深い本質に至らない凡庸な茶人だったのではないかということが推測されるのである。売茶翁亡き後に文人茶の堕落が始まるが、この堺茶人は、何の臆面もなく厚顔無恥にも自らを通仙と名乗ったのではなかったのだろうか。この通仙という人物が、盧仝や売茶翁の目指す茶の本質に至らない浅薄な茶人だったこと、これが売茶翁?木村蒹葭堂のサロンに通仙が属さない(属させてもらえなかった)理由ではないか。

その後の文人茶の堕落には辟易するものがある。その堕落とは何か、それは売茶翁が求めた精神性から後世の茶人が離れてしまい、高価な茶器や書画を並べ立て、茶を媒介にしながら格式や宗匠制度を導入したこと、さらには茶を入れる手順や仕草の細部にいたるまで形式化することで自らの地位を高めようとしたことである。こうした形式化が行われたことで売茶翁の清風・通仙の精神は形骸化されてしまったのである。売茶翁はその晩年に自分の茶器を処分したが、こうした喫茶における精神性の堕落を嫌ってのことだったはずである。後世の茶人たちはそうした売茶翁の意図を読み取らず、むしろ逆のことを行い始めたのである。

そうした高い精神性に到達していなかった売茶翁以降の茶人のひとりが通仙だったのではないかとわたしは推測する。堺は商業の地であり、経済が行き交うこうした場所では世俗の雑事に堕しやすい状況にあると言えるかもしれない。しかしながら抹茶の茶道においては利休をはじめとして、豪商でありながら、また同時に茶人としての高い精神性を表現してきた人物は非常に多い。しかしこと煎茶においてはそのような両極を併せ持った人物というのは稀でしかなかった。

この堺茶人が通仙を名乗りながら、売茶翁?木村蒹葭堂のサロンに受け入れられていないのは、こうした凡庸な茶人だったからとしか考えられない。もし通仙を名乗ろうというのであれば、間違いなく売茶翁の示したその本質に到達していなければならず、見せかけの虚飾であってはならないはずである。表面的なそのような虚飾はすぐに剥がれてしまうものである。当時の一流の文化人たちとそのサロンに属する者たちは、そうした通仙の虚飾と浅薄性を直ぐに見抜いたのではないだろうか。

煎茶の世界においては、我こそが売茶翁の系譜であることを自称する茶人は多いが、その多くは低俗の茶人である。そうした茶人は、茶器の珍しさや高価さを誇ったり、鶴?衣をまとってその生地の貴重さや高価さを誇ったり、茶人でありながら萬福寺の石條の上を歩けることを誇ったり、有名な人物とのつながりや交流を語り自分を誇ろうとする。こうした茶人は売茶翁の精神がまったく分かっていない低俗の徒なのである。

この通仙なる人物が当時の珍しい料理、天ぷらを黄檗料理から借用して鯛を使うところまでは新規性があったのかもしれない。油を多く使う萬福寺の料理(普茶料理)は精進料理であったが、これに魚肉を入れることでより商業地で海産物に富んだ堺において煎茶を広めようと考えたのかもしれない。この方向性としては新しい試みであったことには間違いないが、しかしそれは、売茶翁の精神的な本質を踏み外したものになっていったのかもしれない。茶を喫し共に清談を交わすことから、茶を喫し豪華な食を楽しむ宴会席重視の豪華さを追求するような方向に向かってしまったのかもしれない。

「通仙流てんぷら」は茶人の料理ではありながら、そうした本質を踏み外してゆく過程において、茶の席で供されるようになっていった料理だったのかもしれない。それは黄檗宗につながる普茶料理(精進料理)から離れて、当時、もっとも豪華な魚として有り難がられていた鯛を用いることで、より世俗的で華美な料理へと変えていることからもそれは明らかである。

通仙流としての料理のレシピはこれだけでなく、他にも二種類が『鯛百珍料理秘密箱』に掲載されているが、このことも通仙が茶の本質から逸れていってたことを示すものとなっているようにも読める。特に「通仙流てんぷら」はそうした通仙の示した嗜好がうかがえる一品だったと言えるだろう。

この当時、確かに鯛の天ぷらは珍しく豪華なものだったと言えるだろう。そこで以降は、天ぷら料理がいつ頃、どのように成立したのかも合わせて考慮することで「通仙流てんぷら」をより多角的に考察してみることにしたい。

長崎てんぷら

長崎天ぷらは『鯛百珍料理秘密箱』の50番目のレシピとして記述されている。16世紀に南蛮料理を祖としつつ長崎天ぷらは誕生したと考えられており、これがいわゆる日本の天ぷらの起源であると言えるだろう。この長崎天ぷらは現代でも長崎では郷土料理として伝えられ食べられている。

長崎てんぷら

16世紀に誕生した長崎天ぷらは、現代の天ぷらとは異なり衣がかなり厚いてんぷらである。また衣は小麦粉と卵と水の他に、砂糖、塩、醤油、酒などの調味料が衣に加えられ味付けがされているのも特徴で、天つゆに付けることなくそのまま食べられていた。

特に長崎では貿易のため江戸時代から砂糖が入手しやすく、料理に多くの砂糖が使われ甘めに仕上げられていた。長崎天ぷらも例外なく、砂糖が衣に使われ甘めに味付けされていた。

また揚げ油も植物性のものではなくラード(豚の油)で揚げられていた。衣をたくさんつけて揚げるので、その形状は天ぷらというよりは、西洋のフリッターとかベニエに近い状態である。

このような長崎天ぷらがまず、日本における天ぷらの始めであり、これが江戸に到着するまでに様々に変遷があり、現在のような天ぷらになっていったものと考えられている。

江戸の天麩羅

油で揚げる料理は天麩羅と記されるが、その起源を山東京山は『蜘蛛の糸巻』で次のように述べている。

【 蜘蛛の糸巻 】天麩羅のはじまり

天明の初年、大坂にて家僕二三人も仕ふ商人の次男、至情の歌妓をつれて、江戸へ逃げ来り、余が住みし同街の裏にすみ、名を利助とて、朝夕出入しけるに、或る時亡兄(山東京伝)いふやう、大坂にてつけあげといふ物、江戸にては胡麻揚とて辻うりあれど、いまだ魚肉あげ物は見えず。うまきものなれば、是を夜見世の辻売にせばやとおもふ。先生いかん。兄いわく、そはよき思ひなり。まず試むべしとて、俄にてうじさせけるに、いかにも美味なれば、はやく売るべしとすすめけるに、利助曰、是を夜見世にうらんに、そのあんどんに、魚の胡麻揚としるすは、なにとやらん物遠し、語声もあしく。先生名をつけてたまはれと云ひけるに、亡兄すこし考へ、天麩羅と書きてみせければ、利助ふしんの顔にて、てんぷらとはいかなるいはれにやといふ。亡兄うちえみつつ、足下は今天竺浪人なり。ふらりと江戸へ来りて売り始める物ゆえ、てんぷらなり。てんは天竺のてん、即ち揚ぐるなり。ぷらに麩羅の二字を用いたるは、小麦の粉のうす物をかくるという義なりと、戯れいひければ、利介も洒落たる男ゆえ、天竺浪人のぶらつきゆえ、てんぷらは面白しとよろこび、見世を出だす時、あんどんを持ち来りて、字をこひける故、亡兄余に字を書かしめ給へり。こは己れ十二三頃にて、今より六十年の昔なり。今は天麩羅の名も文字も、海内に流伝すれども、亡兄京伝翁が名付親にて、余が天麩羅の行燈を書きはじめ、利助が売り弘めしとは知る人あるべからず。されば己のろう修したる。北越雪譜の二編。越後の千々谷にて、鮭のてんぷらを食したる條下にも云えり。物の始源。大方はかようなる事にぞあらんかし。

此の説實に侍り。我幼き比は、行燈に本胡麻揚とありしなり。

もともと大坂では「つけ揚げ」、江戸ではそれまでは「胡麻揚げ」と呼ばれる料理があった。上記の天麩羅の始まりを要約すると、作者の山東京山の兄の山東京伝が大坂から芸妓と共に逃げてきた利助のために、大坂の料理のつけ揚げ(魚肉揚げ)を、天麩羅という名前を付けて利助に売るように勧めたことが始まりと説明している。

当時は関西から流れてきた浪人者を天竺浪人と呼んでいたが、利助は駆け落ちしてきたそれに該当する男だったので、一番上を取って「天」をつけ、さらに「麩」は衣の小麦粉のことで、「羅」は衣が羅(うすぎぬ)のような感じであることから「天麩羅」と京伝がシャレて名付けたとある。

この出来事は、これを書いた山東京山が12~13歳ごろの60年前の事とあるので、『蜘蛛の糸巻』が書き終えられた1846年から計算すると、天明年間(1781~89)の出来事だったということになるだろう。実は同じような内容の記述は1837年(天保8年)に出版された『北越雪譜』、1837年(天保8年)起稿され1853年(嘉永6年)に脱稿の『守貞謾稿』にもあり、山東京伝が天麩羅と名付けたというのが一時は定説として良く知られていたようである。

ただこの説はどうも眉唾物で、三田村鳶魚が『天麩羅と鰻』で言っているように、天麩羅の名付け親が山東京伝であるとするのは間違いであると考えた方が良い。なぜなら長崎で揚げた料理はもっと以前からてんぷらと呼ばれており、他の文献でも「てんぷら」の記述は天明年間以前に既に見られるからである。また三田村鳶魚は同書で『江戸名所図会』を刊行した斎藤月岑が山東京山の説に反駁しており、1781年(安永10年)の『むかし唄今物語』という江戸浄瑠璃では、この前から既に「てんぷら」という言葉が登場していると指摘している。

天麩羅

この天明年間は正に『鯛百珍料理秘密箱』が出版された時期である。もし天明年間頃から天ぷらが始まったのであれば、この中に堺で通仙によって考案された、鯛を油で揚げる「通仙流てんぷら」が既に含まれていることには大きな違和感がある。よって山東京山のこの説は間違いであるか、あるいは解釈の仕方として、それまで長崎や関西でてんぷらと呼ばれていた料理が、江戸に伝えられ、最初は胡麻揚げと呼ばれていたものが、山東京伝によって長崎由来のテンプラという料理名が引用され、それに天麩羅という漢字が当てられたと見るべきではないだろうか。

いずれにしてもここから、上方由来のつけ揚げが小麦の粉を薄くかけたものであり、それを江戸天ぷらも踏襲していたことは間違いなさそうである。さらに胡麻揚げという名前からして、江戸で天ぷらは胡麻油で揚げられていたことも分かる。こうした情報から18世紀中頃には江戸の天麩羅が、既に現在のような姿をしていたということは言えるだろう。

上方の天ぷら

大阪や京都といった上方に天ぷらが伝えられたのは江戸よりも早く17世紀初め頃のことであると考えられている。先に述べたように関西では、いわゆる天麩羅という料理は「つけ揚げ」と呼ばれていたが、関西では薩摩揚げのことを「天ぷら」と呼ぶので、両方の料理を混同たり取り違えたりしないよう注意が必要である。さらにややこしいことに鹿児島では薩摩揚げのことを「つけ揚げ」と呼ぶ。いずれにしても関西ではいわゆる天麩羅を「つけ揚げ」と呼んで、魚のすり身を揚げた、いわゆる薩摩揚げとは区別していたことが理解できる。

上方の天ぷらの特徴は胡麻油を使わないことである。堺茶人の通仙のてんぷらは榧の油を使うとあり、その理由として経済的であることを述べているが、実際にこれは関西風の嗜好の反映されたものであったとも考えられる。なぜなら現代、江戸の天麩羅は胡麻油を使うために、胡麻油の香りや味が感じられる厚みをもたせた味わいになっているが、関西の天麩羅は紅花油などが使われるため、油の切れが良く口あたりが軽い仕上がりになっているからである。

こうした油の軽い仕上がりを望む関西の傾向は、堺の茶人が考えたとされる「通仙流てんぷら」で葛を使って揚げる調理方法にも現れている。葛を使う事で、小麦のような質感ではなく、サクッとした油の切れの良さを求めたのではないだろうか。

黒っぽい天丼と白っぽい天丼

胡麻油を使う江戸の天麩羅の嗜好は、特に天丼において顕著に現れていると言えるだろう。江戸の天丼には、黒っぽい天丼と白っぽい天丼がある。天ぷらは屋台で始まった料理であるが、かつて屋台で売られていた天ぷらは胡麻油で揚げられていた。これは江戸で天ぷらのことを「胡麻揚げ」と呼んでいたこととも調和する。よって屋台系統の伝統を受け継ぐ店では胡麻油で天ぷらは揚げられている。しかし時代が下がり江戸後期になって始まった、店舗で供されるお座敷天ぷらが始まると、こうした店では香りも色も薄い太白油を使って天ぷらを揚げるようになった。

胡麻油と太白油も共にゴマから採った油ではあるが、その違いは、胡麻油の方は焙煎してから圧搾するのに対し、太白油は生のゴマを搾って作られる油というところである。よって太白油には、胡麻油にあるような強い香りはなく、揚げあがりは白色でサクっとした軽い口当たりに仕上がる。

色の異なる天丼

屋台の方は胡麻油を使うだけでなく、屋台であるがゆえに油は頻繁に取り替えることは出来なかったので油は継ぎ足され、同時に経費削減の為に油が黒くなるまで使っていたことから、揚げ上がりはどうしても濃い色になる。これに江戸前の濃いタレをかけるのが屋台の系譜にある黒っぽい天丼である。これに対して、江戸の座敷のある店舗で供される天ぷらは太白油を使い、しかも油も循環させて使い回すことはしないので白くサクっと揚がる。また太白油だけでなく、紅花油などの他の種類の油を混ぜて使う事によっても軽い味わいを実現している。このように同じ江戸の天ぷらであったとしても、屋台系と座敷系の天ぷらでは大きな違いがあるのだ。

こうした黒っぽい天丼と白っぽい天丼の違いは、それを好む階級の違いにも繋がっているように思える。江戸の庶民や労働者たちは、日常的に屋台で出される濃い味付けの黒っぽい天丼を好んで食べたであろう。それは油による高いカロリーが摂取を好むことや、こってりとした味の厚みを求めるそうした層の人々の嗜好とマッチしたとものだったと思われるからである。

それに対して特権階級者や上流階級の者たちは、肉体労働に従事することもないので、油少なくカラッと揚げられた白い天丼、あるいは天ぷらを好んだはずである。また屋台ではなく店舗で食することから値段は当然ながら高価なもので、そのような外食に大金を費やすにはそれなりの富裕層であることも求められたはずである。よって階層によって天ぷらに対する嗜好も庶民と富裕層で分かれることになったのは当然のことのように思われる。

Fish'n'Chips(フィッシュ・アンド・チップス)

少し脱線するがイギリスの代表的な料理のフィッシュ・アンド・チップスについても述べておきたい。フィッシュ・アンド・チップスは魚(主にタラ)を衣をつけて油で揚げた料理で、フライドポテト(イギリスではフライドポテトをチップスと呼ぶ)を添えて食べる。

わたしはイギリスに在住していた数年間、良くフィッシュ・アンド・チップスの店を周ってあちらこちらで食べていた。単にフィッシュ・アンド・チップスと言っても、店やエリアで味わいが様々で、魚そのものが旨いフィッシュ・アンド・チップスの店や、フライドポテトが旨い店、フィッシュ・アンド・チップスにかけるモルトヴィネガーが何だか旨い店、添えられるソース(普通はそのようなものはないがインド人が多く住むエリアではカレーソースが付くなどという店があった)が旨い店などがあった。

どの街にも小さな労働者階級向けの持ち帰りのフィッシュ・アンド・チップスがあり、通常こうした店のフィッシュ・アンド・チップスは揚げ油を使い回しているためにカラリとではなく、油がギットリと揚がっていて色も濃い。そしてこうしたフィッシュ・アンド・チップスの店では必ずコーラが売られていたり、フィッシュ・アンド・チップスにコーラがセットで付いてくるようになっていて、油もののフィッシュ・アンド・チップスにコーラを合わせて食べることになる。最初は違和感があったが、やがては何故かこの組み合わせが癖になる、正に、イギリス労働者階級のテイストなのである。

Fish'n'Chips

フィッシュ・アンド・チップス

わたしが住んでいたのはウェストヨークシャーのリーズという都市で、郊外のギーズリー(Guiseley)という街には、イギリス国内で最も有名なハリー・ラムスデンズ(Harry Ramsden's)というフィッシュ・アンド・チップスレストランの本店があった。当時は「世界最大のフィッシュ・アンド・チップスレストラン」というキャッチフレーズで売っていたが、この創業の地のレストランは、現在、売却されて他のレストランになってしまっている。ここは大きな駐車場が併設され、フィッシュ・アンド・チップスを目的に観光バスなどが乗り付けられるレストランだった。わたしもフィッシュ・アンド・チップスを食べに行ったことがあり印象深い所である。

さてハリー・ラムスデンズのフィッシュ・アンド・チップスであるが、ちゃんとしたレストランであるだけでなく高級路線で売っていたので、カラリと軽く白っぽく揚がった、間違いなく油もフレッシュなものに変えているなと感じるフィッシュ・アンド・チップスだった。本来ならばこうしたフィッシュ・アンド・チップスを天麩羅の国から来た日本人であるわたしは喜ぶべきところであろうが、庶民的なギットりとしたフィッシュ・アンド・チップスに慣れてしまっていたわたしには何だか物足りなく感じたのを今でもはっきりと覚えている。

なぜこの話をするかと言うと、それが先に述べた黒っぽい天丼と白っぽい天丼と全く同じだからである。イギリスで黒っぽくギトっと揚がったフィッシュ・アンド・チップスをちゃちい木のフォークで突きながらコーラを飲みながら食べるのが庶民流である。不思議なことに、だんだん慣れてくるとこれじゃないとフィッシュ・アンド・チップスを食べた気がしなくなる。

フィッシュ・アンド・チップスといい、天丼といい、揚げ物料理の本質には、どこか高級さと庶民的なテイストがクロスオーバーに行き交う要素があるのをわたしは感じる。これはかつては高級料理であったコロッケ(クロケット)が、日本ではやがて庶民的な料理の代表までになってしまったことからもそれを論じることも出来るのかもしれない。ちなみに大正時代に「今日もコロッケ、明日もコロッケ♪」という歌が流行した。これを現代の我々は庶民に親しみやすい料理の歌だと思っているかもしれないが、しかしこの歌の作者は、益田太郎冠者こと「本名:益田太郎」という人物で、日本美術の一大コレクターだった鈍翁こと益田孝を父に持ち、自らも台湾製糖、千代田火災、森永製菓などの有名企業の重役を歴任した実業家であった。

揚げ物料理の、単に揚げ色の違いと行ってしまえばそれまでだが、その背後には階級の違いとその嗜好という深い要素も潜んでいることは意識しておくべき事であろう。

天ぷら始まり

天ぷらの始まりははっきりとしている訳ではないが、残された文献からいつ頃に天ぷらが知られていたのかをある程度は推測することが可能である。油で揚げる食品は江戸時代よりも昔からあった。例えば唐菓子の糫餅(まがり)は紀貫之『土佐日記』でも言及しているし、餢飳(ぶと)も油で揚げられる神社で供えられる菓子である。京都の亀屋清永の菓子「清浄歓喜団」があるが、この「団喜」は千年前から存在する油で揚げた唐菓子である。

つまり油で揚げた食品というものは平安時代から既に存在していたのである。よってここでは単に油で揚げたものを天ぷらとするのではなく、もう少し狭義に捉え、食材を衣で包み(粉でまぶし)油で揚げたものとしておきたい。これに基づいて、天ぷらが記された最初の幾つかの文献を取上げて紹介しておく。

『料理食道記』

1669年に京の医師・奥村久正によって書かれた『料理食道記』に「てんぷら」の記述がある。

この料理には様々な解釈がある。「てんふら」とは言っているが、調理方法では油で揚げるという指示がない。よって小鳥をタタキにして鎌倉海老と合わせて、葛たまり(餡)で包んだ(くるんだ)ものだったと推測する。葛で覆われているのであれば天ぷらを揚げる前の状態に近いものになる。粉でタネを覆うという視点から見れば、天ぷらに近いものであったと考えることも出来るのではないだろうか。ただ揚げるという調理方法が含まれていないので、これをもってして、いわゆる天ぷらの文献初出であるとは言い難い。

『料理献立集』

1670年(寛文10年)に出版された『料理献立集』には、天ぷらという名称で書かれてはいないが、料理方法が天ぷらと思われる料理の記載がある。

【 料理献立集 】

どじょうくだのごとくきり、くずのこたまこを入、くるみ・あふらにてあげる

『料理献立集』は大変人気があり元禄頃まで何度も出版されており、1672年(寛文12年)に松会市郎兵衛(まつえいちろべえ)が刊行した「松会版」は刷りも美し事から貴重とされている。人によっては1672年『料理献立集』にこの記述があるとしているが、松会版を指してそういっているのかもしれない。ただわたしも1670年の初版を確認して訳でないので正確なことは言えないが、初版から上記の記述はあったと思われる。

さて、ここにはドジョウをぶつ切りにして、葛粉に卵を入れた衣で包んで油で揚げるという調理方法が記されている。この記載は汁についての項に記されているが、調理方法はまさに天ぷらそのものである。捉え方によってはこれを文献に初めて現れた天ぷらであると見る事も可能かもしれない。

朝鮮使節饗応の献立

1682年(天和2年)に美濃大垣にて朝鮮使節団を饗応した記録の中に天ぷらが含まれていることを白川部達夫が『モノのはじまりを知る事典 生活用品と暮らしの歴史』で述べている。

この料理は外国人をもてなす為の料理であり、雉肉を揚げたものであったと推測される。長崎出島では外国人の影響を受けた料理が既に知られていたが、外国人由来のテンプラが伝わり、外国人もてなしのために供されたと考えることは出来そうである。

同じような雉肉の料理が朝鮮使節団饗応から4年後の、先に挙げた『料理献立集』の貞享三年版(1686年出版)に次のように記されている。

雉の下に料理法として「てんふらり」と記されており、ここでも雉肉をてんぷらにする調理法が示されている。ただ「てんふらり」とあるだけなので、衣がついていたのか、あるいは実際に油で揚げたものだったのかについては明確でない。しかし日本に油で揚げる料理が広がっていった様子はこれらの文献から推察することは出来るだろう。

『黒白精味集』

最初の天ぷら文献は、1746年に記された『黒白精味集』とする意見もある。

【 黒白精味集 】

てんぷら

鯛をおろし切目にして 暫塩をあてあらいて うどんの粉を 玉子にてねり 右の鯛を入くるみ 油上にして 汁だし 醤油にて塩梅して出す 鯛をうどんの粉斗にくるみ 油上にするも也

『黒白精味集』は江戸川散人・孤松庵養五郎という人物によって書かれた手写本である。この人物については詳しいことは分かっていないが、江戸川散人と名乗っていることや、『黒白精味集』の下巻には江戸名物の項もあるので江戸の人だったと考えられている。

孤松庵養五郎が『黒白精味集』で鯛の天ぷらを記したのは『鯛百珍料理秘密箱』の約40年も前であり、レシピを見ても現代の天ぷらとほとんど同じものだったことが分かる。

先の述べた山東京伝が天麩羅を名付けたというエピソードでは、江戸にはそれまで胡麻揚げがあったことになっているが、魚の揚げ物はなく、これを天麩羅と名付けたとしている。つまり胡麻揚げとは野菜の天ぷらだったということになる。『黒白精味集』は初めての文献での天ぷらの登場であるが、鯛を揚げたものを「てんぷら」としているので、初期の頃は、野菜を揚げたものを胡麻揚、魚を揚げたものを胡麻揚と区別するためにも天ぷらと呼んだのではないだろうか。実際に先の挙げた『料理食道記』,『料理献立集』共に、魚や鳥をタネにした揚げものを天ぷらと呼んでいる。

天ぷらを食べるときにはタネが衣で覆われているので、食べるまで何のタネが揚げてあるのかが分からない場合がある。僧侶などは魚肉を食べることを嫌っていたので、天ぷらが誕生した初期の頃は、あえて野菜を揚げた物を「つけ揚げ」や「胡麻揚」、そして魚肉を揚げた物を「天ぷら」と呼んで区別する必要があったのではないだろうか。

因みに天ぷらではタネというが、にぎり寿司ではネタという言葉がつかわれる。これは江戸時代に流行した倒語(逆さ言葉)が理由で、天ぷらの方が、寿司よりも早くに誕生した事がタネとネタの違いに関係しているのかもしれない。「ザギンでシースー」のような業界用語から広まった言葉が使われるようになったが、日本人には江戸時代からこうした倒語を面白がる風があったのかもしれない。

江戸の料理といえば、天麩羅、寿司、蕎麦だが、蕎麦屋では蕎麦に付く具材を種物(タネ物)という。これは蕎麦屋でも天ぷらを揚げることが多く、天ぷらの用語がそのまま蕎麦屋でも使われているためだろう。

『歌仙の組糸』

次の文献は、1748年(寛延元)年に冷月庵谷水が著した『歌仙の組糸』である。同書には以下のように記されている。

【 歌仙の組糸 】

てんふらは何魚にても饂飩の粉まふして油にて揚る也 但前にあるきくの葉てんふら又牛蒡蓮根(れんこん)長いも其外何にてもてんふらにせん時は饂飩の粉を水醤油とき塗付て揚る也 常にも右之通にしてもよろし又葛の粉能くくるみて揚るも猶宜し

ここではまず、天ぷらとは魚に粉をつけて揚げたものであると説明してある。ここからも前提として魚を揚げたものが本来は天ぷらとされたのではないかと考えられる。ただこの料理法は衣でくるむという方法ではなく、粉をまぶしたものであるので厳密に言うと現在の「空揚げ」の料理法である。(この記述をもって空揚げの初見であるとする意見もある)

このすぐ後には、菊の葉、牛蒡、蓮根、長芋その他も天ぷらにする際の方法が記されている。『歌仙の組糸』は、先の『黒白精味集』が書かれてから2年後に刊行された書物である。よって最初は野菜と魚肉というタネで、胡麻揚と天ぷらと呼び分けていたのが、1846年に山東京山が『蜘蛛の糸巻』を著した時代には、野菜も魚肉も共に天麩羅と呼ばれるようになっていたと考えられる。

『歌仙の組糸』のレシピの興味深いところは、小麦粉(うどん粉)だけでなく、葛で揚げる方法も記しているところである。これは「通仙流てんぷら」と全く同じである。ただ『歌仙の組糸』は江戸の版元から出された本であり、作者も江戸の人であると考えられることから胡麻油を使っていたものと思われる。「通仙流てんぷら」では榧の油を使うというレシピになっているので、違いは油の種類にあるということになるだろう。

葛を使って揚げると、小麦のような質感ではなく、サクッとした油の切れの良い仕上がりになる。こうした特徴のある天ぷらを通仙は目指したのではないだろうか。そしてこれが上方の人々の嗜好にも合うものだったことは間違いなさそうである。

調理方法

通仙流てんぷらの特徴は以下のふたつである。

・ 酒で溶いた葛の衣で揚げる

・ 油は榧の油を使う

こうした方法によって天ぷらは軽く、白っぽい色で揚がることになる。こうした天ぷらの特徴は関西の嗜好に合っており、通仙という人物が堺の茶人であったとする『鯛百珍料理秘密箱』の説明と合致しているように思える。

現代のレシピ

鯛を三枚におろして、適当な大きさに揃える。

↓

葛に日本酒で溶いておく。

↓

鍋でサラダ油を熱する。

衣をまぶした鯛を油に入れ高温(180℃)で揚げる。

↓

小皿におろし大根を入れて醤油をかけたものを添えて出す。

参考資料

『長崎の郷土料理 : 主として長崎てんぷらについて』 井上寿子

『古典料理の研究 (十三) : 『黒白精味集』について』 松下幸子ほか

『古典料理の研究 (十四) : 『黒白精味集』中・下巻について』 松下幸子ほか

『懐石について (第1報) : 変遷の形式の発生』 久保田 明

『茶懐石の合理性清楚さを求めて』 東 歌子

『売茶翁茶器図』 木村孔陽(木村蒹葭堂)

『売茶翁偈語 : 附・名公茶器銘』 月海元昭 語

『文人煎茶の盛衰』 漆原拓也 語