からすみ|紀元前から地中海沿岸で作られはじめたカラスミの歴史

カラスミとは?

カラスミは、魚の卵巣を塩漬けにしてから、塩抜きをし、それを天日干しで乾燥させて作られる大変に手間のかかる加工食品である。一般的にカラスミに用いられるのはボラの卵巣だけと思われているようだが、これはカラスミの産地として有名な長崎産のカラスミが、ボラの卵巣だけを用いて作られているからと思われる。しかしカラスミは日本各地、さらには世界中でも作られており、その地域に合わせた様々な種類の魚の卵巣でもカラスミは作られているので、必ずしもボラ卵巣だけをカラスミと定義する事は出来ない。

カラスミ

例えば香川県では鰆(サワラ)あるいはサバの卵巣がカラスミ作りには用いられている。台湾でもカラスミが作られていて、これらを鳥魚子(北京語:ウーユーズー、台湾語:オーヒージー)と呼び、加工にはアブラソコムツの卵巣が用いられている。またイタリアではカラスミをボッタルガ(bottarga)と呼び、基本的にはボラ(Gray Mullet)が用いられているが、他にもマグロやカジキの卵巣が使われている。このように広く世界各地でカラスミは作られ、人々に古くから食べられてきた食品なのである。

カラスミは漢字で、唐墨、鰡子、鱲子、鱲と幾つかの記述される。そもそものカラスミという名称の始まりは、その形が唐(中国)で作られた墨に似ているからだとされているが、そう呼ばれるようになった起源については後半で詳しく考察を述べることにしたいと思う。

日本でカラスミが広く知られるようになったのは江戸時代からである。この頃、長崎のカラスミは幕府への献上品として珍重されるようになり、肥前国のカラスミは、越前国のウニ、三河国のコノワタと並んで日本の三大珍味として知られるようになっていった。現代でもカラスミは高級珍味として知られ、ねっとりと濃厚な旨みと塩気が酒の肴に合うので好まれている。

カラスミのつくりかた

カラスミの作りには根気とかなりの手間が求められる。その工程を大別すると、①血抜き、②塩漬け、③塩抜き、④天日干し、の4つに分類できる。それぞれの工程は丁寧に、かつ繊細な注意を払いながら行う必要がある。以下、それぞれの工程を詳しく解説してみることにしたい。

① 血抜き

ボラの卵巣の表面には血管があるので、この血管に針を指して血管に溜まった血を抜かなければならない。太い血管はもとより細い血管もあり、皮を破らないように、しかも手の熱でボラ子の鮮度が下がらないように氷水で冷やしながら針を打って穴をあけなければならない。しかもここで皮を破ってしまうと価値がなくなってしまうので、かなりの集中力と根気が求められる作業である。

針で穴を開けた後、氷を貼った冷たい氷水に卵巣を一晩漬けておくと、血管から血が抜けて綺麗になる。ボラ卵巣の品質はそれぞれ異なっているので、高価なボラ卵巣には血管があまりなく、血抜きの必要がないほど綺麗な状態で売られている。それに対して安いボラの卵巣にはかなり血管が表面に張り付いているので血抜き作業は大変である。いずれにしても、この血抜きをしっかりとやっておかないと、カラスミに血が残ってしまい、これがカラスミの生臭さの原因となってしまうので、はじめに行うこの血抜き作業は非常に重要なのである。

② 塩漬け

血抜きを行った卵巣は次に塩漬けにされる。塩漬け方法によってカラスミに品質の違いがでるのは、魚卵を塩に漬け込む期間をどれぐらいにするかというところである。浅く塩に漬けならばフレッシュな生に近いものに仕上がる。それに対してしっかり塩に漬け込むならばねっとりとした食感と風味が強く出るようになる。

塩漬けで悩むところは、どのような塩を使うかというところである。精製塩ではなく、ミネラルを含んだ天然塩の方が良いことは言わずもがなであるが、プロはこだわって高級な塩を数種類ブレンドして漬けるようである。どのような塩をどのような配合で漬けるのかというところも経験が必要とされる。高い塩をふんだんに使うことも、カラスミが高価である理由でもあるのだろうが、これが味に直結しているかというと、それはまた判断が難しいところである。実はカラスミ作りにはこうした要素となるポイントが幾つかあり、高い材料を選んで使って作ろうとすればするほど、その価格は青天井になってゆくのである。

はじめに塩漬けを行うと、卵巣からかなりの水分が出てくる。この水分を捨てながら塩漬けを行ってゆくが、ここでも値段をかけて作る場合は、毎日、塩を取り替えて卵巣を漬け直すところもある。大量の良い塩を使うので贅沢な方法であるが、これが味にどこまで大きな影響を与えることになるのかについては何とも言えない。ただここまですることでカラスミの質を完璧に近づけることが出来ることだけは間違いなさそうに思える。

また漬け込む塩の量にも注意が必要である。少ない塩の量で、短期間しか漬け込まなかった場合だと、十分に殺菌が行えていないので卵巣を腐らせてしまうことがある。よって出来るだけたっぷりの塩を使い、その中に埋めるようにして、均等に塩がまわるように漬ける方法が良いとされている。しかしこれにも塩のコストと、卵巣に塩分が入り過ぎないように注意するなどのバランスを取る必要があり考慮すべきところと言えるだろう。

③ 塩抜き

塩漬けにした卵巣は水分が抜けて硬く締まった状態となる。これを適切な塩分濃度に戻して、塩漬け前の状態のようにする工程が塩抜きである。ただこの塩抜きも加減の難しい工程で、十分に塩が抜きが出来ていないと塩辛くて食べられないし、逆にあまり塩を抜きすぎると味気なくなってしまう。要するにどの時点まで塩を抜くのかということが重要なポイントであり、どのくらいの時間、塩抜きのために水に浸けておくのかというところに重要なコツがある。

またこの工程では単に塩を抜くだけでなく、酒をつかってカラスミに風味を付けることも行われる。そのために酒にもカラスミを漬けて塩抜きするのである。この塩抜きの方法は人によって様々であり、最初に水で塩抜きした後に、酒に漬ける人もあれば、最初から酒に漬けて塩抜きする人もある。

水で塩抜きする場合は、水のなかに塩漬けしたカラスミを入れて、大体一時間おきに水を取り替えることで上手く塩を抜くことができる。こうしてある程度、塩抜きしたカラスミの様子を見ながら、最後に酒で漬けて塩抜きをするのである。

これに対して酒で塩抜きする場合は、水のように何度も代えることなく時間をかけて塩抜きを行う。いずれにしても最後は酒で塩を抜き、風味をカラスミ与えることが大切で、その塩抜き加減にはちょっとしたコツが必要であることは言うまでもない。

またどのような酒を使うかということも重要である。高級なカラスミに仕上げたいのであれば、高級な酒を使う選択する方法があるだろう。ただそうした高級な酒がカラスミの味にどのようにプラスになるかは未知数である。この場合は高級な酒を使ったというプレミア感というか、有名な酒の印象が、作られたカラスミにかなり高級感のイメージを付与しているだけであるようにも思われる。ここでもカラスミを高級に仕上げようと思うのであれば、かなりの高級酒を使ってカラスミをつくるという方法があるので、やはり値段は青天井になってゆくのである。

またどのような種類の酒を使ってカラスミをつくるのかということも一考すべき点だろう。水と蒸留酒あるいは焼酎を混ぜた液体で塩抜きする人もあれば、日本酒だけを使って最後の塩抜きをする人もあり、方法は実に様々である。ただこの塩抜きの段階では、カラスミに塩味を残しつつ味付けをするというのが狙いでもあるので、やはり仕上げの塩抜きには蒸留酒であっても醸造酒であってもそれなりの良い酒を使いたいところである。

塩抜きを科学的に考えるのであれば浸透圧のことを理解していなければならない。塩抜きする際には真水に浸けてしまうと、塩分だけでなく旨味も一緒にカラスミから抜けてしまう。そこで真水で一気に塩分を抜こうとするよりは、呼び塩・迎え塩と呼ばれる薄い食塩水で、塩抜きをする方法がある。

この浸透圧の原理から考えると、カラスミの塩抜きも同じく、薄い食塩水を、徐々により薄い食塩水に代えながらゆっくりと塩を抜く方法が、手間と時間はかかるが旨みをカラスミの内部により止めることが出来るので優れた方法であると言える。こうしてゆっくりと塩水の濃度を変えながら塩抜きしたカラスミの最後に、酒に漬けて塩抜きをして、酒で味を付けつつ塩味をピタリと狙った味に合わせるところに一種のコツが求められる。

塩抜きの酒にアルコール度数の高い蒸留酒を使う方法があるが、これはその後の干の段階で腐敗しないようにする目的で行われるようである。しかし塩漬けの段階で一週間ほど漬け込んだカラスミであれば、しっかりと塩で既に内部まで殺菌が出来ているので塩抜きの段階でわざわざ蒸留酒によるアルコール殺菌に頼る必要はない。ただし2、3日程度で塩の漬かりが浅い場合は、塩抜きに蒸留酒を用いるのは殺菌の観点からは有効な方法となるかもしれない。

実際には蒸留酒よりも、日本酒のような醸造酒の方がカラスミに旨みと風味を与えるには最適な酒であるとされている。よって高級なカラスミを目指すのであれば、より品質の良い日本酒を用いて、塩抜きしながら、そこに味を乗せるということになる。塩抜きの段階でカラスミに日本酒で味をのせようとするのであれば、そこから逆算して考えると、前工程の塩漬けの段階で時間をかけてしっかりと漬け込みを行って、内部まで塩分が行きわたるようにしておいて殺菌する必要があるということになるだろう。

日本酒を使い塩抜きする際には、どのようなタイプの日本酒を使うかということも大切である。一概に日本酒といっても辛口〜甘口と幅が広いからである。実際には甘口のタイプの酒だと、浸透圧から上手く塩抜きが出来ない。これは甘口の酒の場合は、酒にすでに溶け込んでいる糖分の圧が高いためにカラスミの内部に染み込んでいる塩分が引き出されないからである。よって塩抜きに甘口日本酒を使うことは避けた方が良いだろう

しかし甘口日本酒が全く駄目かというと、必ずしもそうであるとは言えない。水によって塩抜きがある程度終わっているカラスミであれば、甘口の日本酒に漬けることで、塩味にかすかな甘味が加わった風味を付けることが出来るからである。どのような種類の酒を、塩抜きのどのような段階で使うかということもまた重要であると言えるだろう。

カラスミ作りにおいて、塩抜きはもっとも重要な工程である。実際にカラスミ製造者たちも塩抜きを最も重要な工程であると公言している。長崎の製造業者は、塩抜きに加えて、先から述べてきたような酒による風味づけは一切行わない。その目的は酒で味付けするのではなく、カラスミ本来の風味を生かして、それを味わってもらう為である。よって長崎の製造業者は、塩漬けを1週間から10日ほどかけて、じっくりと卵巣の中まで塩を浸透させることを行う。その後は塩水を使って浸透圧をコントロールしながら塩抜きを行うだけで、酒類は一切使わない。塩をしっかりと浸透させることで、腐敗を防ぎ、酒に頼らずともカラスミを長期乾燥に耐えられるようにしているものと考えられる。これには塩抜きの技術と干しの技術が求められることになるので、かなり難しくプロならではの方法である。なぜこれが難しい技術なのかは後で詳しく述べる。

④ 天日干し

カラスミ作りの最終工程は干して、形を整えることである。乾燥の段階でメイラード反応によって少しずつカラスミが飴色に変わってくる。この時に、乾燥してカラスミの表面がひび割れてしまわないように霧吹きで水分を与える方法や、表面がカビないように酒を霧吹きで吹き付ける方法もある。

天日干しの方法は、日中は風通しの良い太陽の下で天日干しを行い、夕方は室内に取り込み寝かせる。乾燥方法にも様々な方法があるが、長崎の製造業者は、乾燥機などを使うよりも、天日干しの方が美味しく仕上がるとしており、乾燥させる期間も通常よりも長く、3週間〜1ヶ月もかけて仕上げている。

長崎の製造業者は、酒を使わず、それでいて3週間〜1ヶ月もの長期乾燥をさせてカラスミを完成させているが、腐敗したり、カビがついたり、あるいは乾燥のし過ぎでカラスミを駄目にしてしまうようなことはないので、ここにも独自の技術があるものと考えられる。わたしはこれも含めて長崎カラスミの技術の凄さがあると考えており、そのカラスミの質が如何に凄いものであるのかを次に熱く語っておきたい。

長崎カラスミの凄さ

高級なカラスミ作りを見てゆくと、それを作りあげるために二つの対極的な方法があることが分かってくる。ひとつは高価な酒をふんだんに使ってカラスミに味をのせて作る方法であり、もうひとつは長崎で行われているように酒などカラスミ本来の味わいを損なうものを加えずに技術でカラスミを作る方法である。

ここで技術でカラスミをつくるとはどういうことかを説明しておくことにしたい。

小野原本店 のカラスミは「塩味は比較的抑えながら、きっちり干す」という特徴がある。実はカラスミ作りでは、この方法はかなり難しい。小野原本店の塩抜きの方法は、2〜3時間おきに水を変えながら一日かけて塩を抜き、その後一週間ほど水に漬け込む。日本酒や焼酎を使用するとカラスミ本来の味を損ねるとの考えているので、塩抜きやその後に酒は加えないという。

もう一店、カラスミの製造を行う長崎の高野屋 の製法も取り上げておきたい。高野屋は1675年(延宝3年)に創業して現在で約340年になる、長崎で最初に鯔の卵巣でカラスミを作り始めた老舗である。高野屋では先に述べた最初の工程である血抜きは行わず、そのまま10日間ほど長めに塩漬けを行うという非常に特徴的な方法が取られる。高野屋ウェブサイト写真 を見ると確かに血管に血が残ったまま塩漬けにされており、他業者と真反対の方法に衝撃を受けてしまった。

このように長崎の老舗たちが行っているカラスミ作りは、先の述べてきたいわゆるカラスミ作りの一般的な方法とは真逆の方法で作られていると言って良い。しかも塩味を少なくしながら、長期の天日干しをするという相反する要素を技術で実現させているのである。こうした長崎のカラスミ作りの方が昔から行われてきたので、むしろこちらのほうがオリジナルで、酒を使う一般的な方法とされているカラスミをつくりかたは、失敗のないさほど高度な技術が求められない方法ということになるだろう。

先にカラスミ作りは、高級な材料・酒をいくらでも使えば、いかようにも高級に仕上げられるので、ある意味、価格は青天井になると述べたが、長崎におけるカラスミ作りは、そのような方法ではなく、長年かけて築きあげてきた技術で、それこそカラスミを磨くかのように手間を惜しまずに仕上げられているがゆえに高価なのである。先にこのことを引き算の美学と説明したが、我ながら言いえて妙であると思う。無駄なものを加えず、カラスミの味だけで勝負しようというのは、使っている素材(ボラ卵巣)に対する絶対的な自信と、加工における手間を惜しまぬ技術に裏打ちされたものに違いないからである。こうした長崎カラスミの前では、酒など他の味を加えて作られた高級カラスミが野暮なものに見えてしまう。

ネットなどを通してある程度カラスミ作りの情報は得られるので、最近は素人でもカラスミ作りを楽しめるようになっている。また料理店でも時期になるとカラスミ作りを行っているところもあり、様々なタイプのカラスミを味わうことが出来るようになっている。

カラスミの食べ方

美味いカラスミはいかように食べても美味いので、それをいちいち指南するのも野暮かもしれない。各々が好きなように食べれば良いと思うが、台湾での印象的な食べ方について邱永漢が『食は広州に在り』で印象的なことを書いていたので以下に抜粋しておきたい。

【食は広州に在り:以食為天】邱永漢

邱永漢は台湾の台南が出身地である。そこで台湾カラスミの烏魚子(オヒイチイ)を子供の時から、飲食の好きな父親から食べさせられていたようだ。強火で表面をパリパリと音がたつほど表面は焼くが、中は半生にするという焼き方で、3mm(一分)ほどに切り、生ニンニクの薄切りを合わせて食べるという食べ方である。

良いカラスミであれば生臭さはないので、ここでニンニクと合わせて食べるのは風味のためだろう。また焼かれているので香ばしさと熱によって芳醇さが増していると思われる。これがニンニクと合うのだろう。しかも中は半生に仕上げられており、カラスミ特有のねっとりとした食感も味わえるようになっている。

所変わってイタリアでは、カラスミが良くパスタ料理で食べられている。カラスミを擦り下ろしてパウダー状にしたものをパスタにかけるのである。イタリアではサルデーニャ産のボラのボッタルガ(カラスミ)が有名である。サルデーニャ島の中でも、特にカブラス(Cabras) 産のものが高級で高価で取引されている。カブラスはラグーンに面しており、こうしたラグーンがボラの生育に非常に適した環境だからである。ボッタルガの原料となるボラの卵巣が非常に良い品質であることから、高級なボッタルガの産地として発展したのだろう。

日本ではカラスミはそのまま薄く切って食べることを好む。邱永漢は、「料亭でも生のまま出す所が多いが、高価なものをほんとうにもったいない」と書いているが、日本人から見れば、台湾のように焼いてニンニクと合わせて食べたり、イタリアのようにせっかくのカラスミをバラして食べる方がもったいないと思ってしまう。所変われば食べ方も様々である。長崎のカラスミづくりを見ても分かるように、日本人はカラスミはそれだけで完成されたものであると考えているからであると思う。だから手を加えて食べるよりも、薄切りにしてシンプルに生で食べることを好むのだろう。

個人的には、わたしも生で薄く切って食べるのが好きである。以前にケチケチせずにカラスミを食べてみようと思い、分厚く切って食べてみたことがあるが、ねっとりとした食感はあるが、カラスミの風味があまり感じられないように思えた。それ以来、カラスミはケチっていると思われても構わずに、出来るだけ薄く切って食べるようにしている。カラスミは薄く切った方が美味いというが私の持論であるが、もちろんこれは好みなので、自分の好きなように食べて楽しんで頂きたい。

カラスミの歴史

長崎名産のボラの卵巣からつくられているカラスミであるが、その起源は、実は西暦前の時代から地中海沿岸地域で食べられていた魚の卵巣の加工品であったことが分かる。こうした地中海沿岸の食品が、やがて日本に伝えられ、作られるようになったのがカラスミだったと考えられる。つまりカラスミとは日本発の加工食品ではなく、海外から入ってきた食品だったのである。カラスミは良く日本料理店で扱われる食材であるので、ともすると日本のものだと思われるかもしれないが、実際に日本でカラスミがつくられるようになったのはそんなに昔の話ではない。

そもそもカラスミは、その形が中国の墨に似ていることから唐墨と書くようになったという説が一般的であるが、このことも実際にはカラスミが大陸から伝えられたものであることを裏付けていると言えるのかもしれない。しかしカラスミの起源や呼び名に関しては不確かな事も多く、中には誤って現代まで信じられてきた諸説が存在している。そこでまずは諸外国の様々な過去の文献から探って、カラスミの起源や歴史を明らかにすることにしたい。

エジプトのカラスミ

西洋ではカラスミをイタリア語由来のボッタルガ(Bottarga)という名称で呼ぶのが一般的である。こうした加工品は主に地中海沿岸の地域で広く作られており、最も古い記録を遡るとエジプトの王族の墓に描かれた壁画にその様子を見ることが出来る。

ニューヨークのメトロポリタン博物館には、エジプト第五王朝の七代目の王であるメンカウホルの王子だったレムカの墓が移されて所蔵・展示されている。レムカは、各文献によってRaemkai、RaemkaあるいはRe-mu-Kuyと記述される王子としてエジプト考古学では知られている。しかしこの王子は早逝した為か、父の王権を継ぎ王となることは出来なかった。

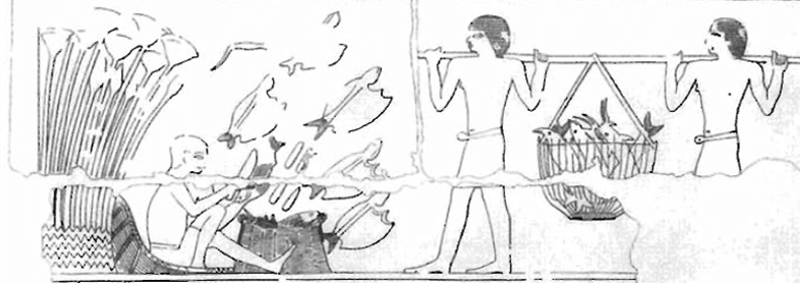

さてレムカの墓内部の北側の壁に彫られた壁画には、王子に使える召使いたちが仕事をしている様子が描かれている。登場するのはパン作りをする者や、酒造りをする者、さらに魚を加工する者たちである。そこには魚を開いて卵巣を取り出している様子が描かれているので以下に、分かりやすくトレースした図と、実際の写真の両方を示しておく。

レムカ王子の父親のメンカウホルの統治機関は紀元前2422年頃〜紀元前2414年の8年間ないし9年間であったと考えられている。そして息子のレムカの墓が作られたのは紀元前2446年〜2389年とされているので、父のメンカウホルが王に就任する前に、レムカ王子は亡くなったと考えられる。王族であったレムカ王子の墓は歴史的にも大変貴重であり、そこに描かれた壁画から、4500年程前の古代のエジプト人は、すでに魚の卵巣を取り出して、それを加工して食べていた事が明らかになっている。

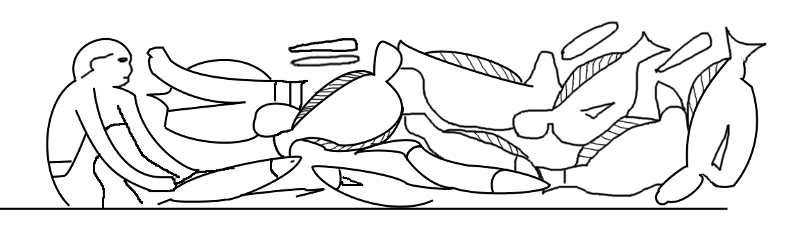

レムカ王子の父親のメンカウホル王の次に、エジプト第五王朝の八代目の王となったのはジェドカラー(Djedkare)である。その宰相だったプタハホテップ(Ptahhotep)の墓の壁画にも同じように魚を開いて加工する様子や、卵巣が取り出されている様子が描かれている。(下図参照)

こうした幾つかの墓に描かれた壁画から、この時代からすでに、開いた魚を吊るして乾燥させるという加工技術があり、それが古代のエジプトでは広く行われていたことを知る事が出来る。

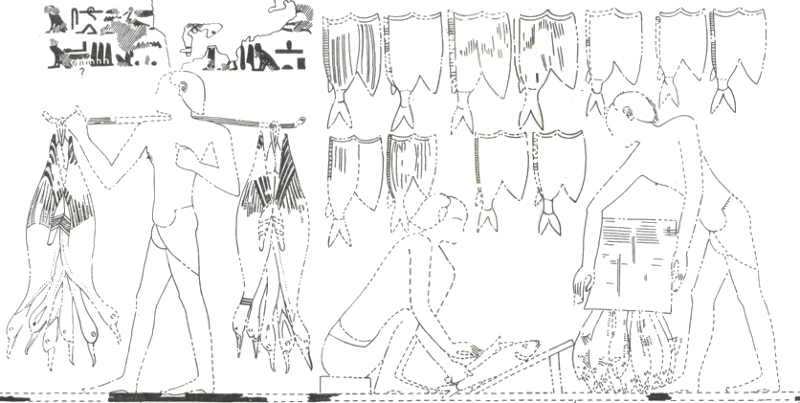

他にも首都カイロ南方にあるサッカラ遺跡でも、当時の有力者だったティ(Ty)の墓が発見されているが、そこの壁画にも同様に魚を加工する人物たちの様子が描かれている。ここからも太古のエジプトでは、既に卵巣の加工が一般的だった様子がうかがえる。加工の様子は下図を参照して頂きたい。

ティ(Ty)の墓に描かれた壁画部分

また時代が下がり、エジプト第18王朝時代の貴族、レクミラ(Rekhmire)という人物の墓も興味深い。レクミラはトトメス3世とアメンホテプ2世の治世中に紀元前1400年頃に宰相を務めた人物で、時の権力者であったと考えられる。このレクミラの墓の各所にも壁画があり、そこには魚を開き、乾燥させるために魚を吊るす男性たちの姿が描かれている。

こうした古代エジプトの墓に描かれた壁画から、現代のわたしたちは、紀元前の時代から古代のエジプト人が卵巣を上手く加工して食べていたことを理解できるようになっている。だが『Ancient Food Technology』 でRobet I. Curtisが「botargo」の項において指摘しているように、これだけだと実際には卵巣が塩漬けされ、現在のボッタルガのように加工されていたのかまでは定かでない。

それでもわたしは、古代エジプトでは既に塩漬けにされたボッタルガが作られていた可能性が高いと考えている。その理由としては、①ナイル川の氾濫により農作物の出来が左右されるエジプトにおいては保存食の作成が重要であったこと。②エジプトの気候が温暖であること。この2つを根拠として挙げる事が出来るだろう。長期に渡って保存するためには塩漬けという処理が行われる必然があったはずであろうし、エジプトのような温暖であり腐敗が進行しやすい地域であれば、なおさらそのような処置が施されたと考えるべきである。

幾つかの文献を当たると『Salt: A World History』の著者、Mark Kurlanskyも、古代エジプトで、現在のボッタルガのような加工が既に生産されていた可能性があることを次のように述べていた。

【 Salt: A World History 】

エジプトでは古代から現在に至るまで塩を用いて卵巣からボッタルガが作られてきたと考えても良いだろう。エジプトではこのボッタルガをBatarekhという特有な名称で呼んでおり、生産地としても有名である。正確な年代は特定できないにしてもエジプトでは、カラスミの原型となるものが加工食品として太古から生産されていたことは間違いないだろう。古代ギリシアの歴史家で紀元前5世紀を生きたヘロドトスによると、エジプト人は生、天日干し、または塩水で保存された魚を食べ、ペルシウムとカノープスでταριχειαと呼ばれる魚加工工場を既に運営していたことを記録に残している。どこまで遡れるかは別としても、今から2500年前のヘロドトスの時代にはエジプトで既にカラスミの原型のようなものが生産されていたことは間違いないと言えるのではないか。

イタリアのボッタルガの起源

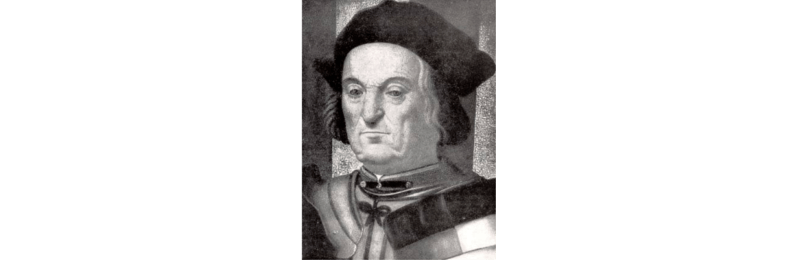

イタリアにおいては、15世紀にマルティーノ・ダ・コモ(Martino da Como:本名はMartino de Rossi)のボッタルガについての記述が、文献における初見である。当時アクイレイア大司教のローマ宮殿のシェフを務めており、豪華な宴会を調理することで知られていた。マルティーノ・ダ・コモは西洋で最初の有名セレブリティシェフとして知られ、「料理の王子」「マエストロ・マルティーノ」とも呼ばれて賞賛されていた料理人として歴史に名を残している。

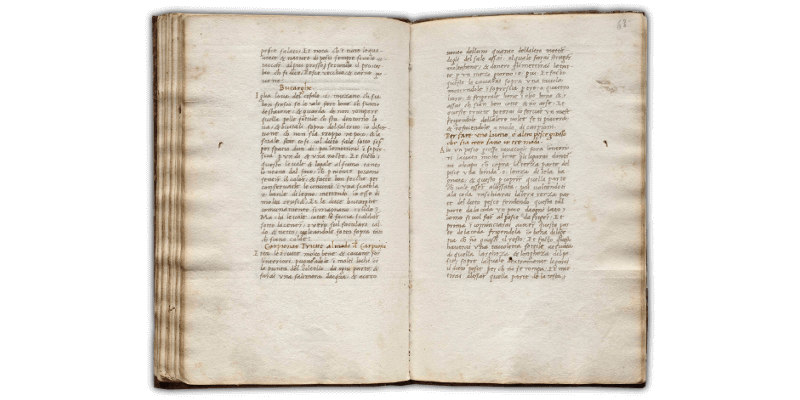

マルティーノ・ダ・コモ(Martino da Como)

このマルティーノ・ダ・コモは、1465年に『Libro de Arte Coquinaria (英訳版:The Art of Cooking) 』 という料理本を記している。この中にはボッタルガの項目があり、次のように説明されている。

【 The Art of Cooking 】

上記の『Libro de Arte Coquinaria (The Art of Cooking) 』にあるマルティーノ・ダ・コモの記述から、文献による15世紀のイタリアにおけるボッタルガの存在が明らかである。この筆記本は材料、調理時間、技術、調理器具、量を指定した最初の画期的な料理書であった。ボッタルガの製法についても、燻製するという手間が加えられており、手のかかる工程が加えられているが、これは当時の保存手段の為だったのだろう。

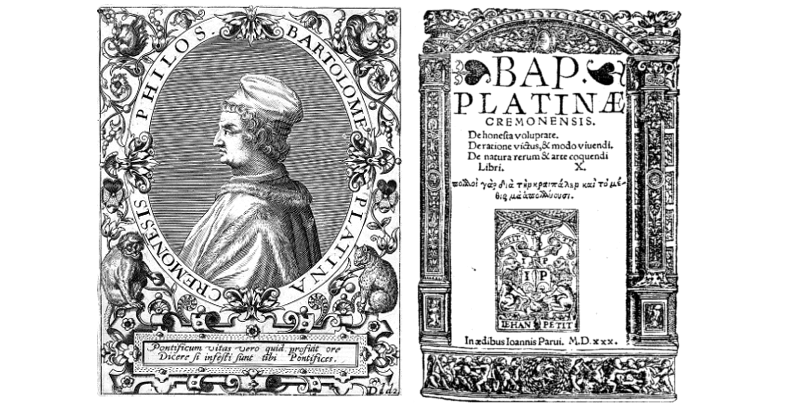

これと同時期の1474年、イタリアのルネサンス期の人文主義の哲学者で美食家だったバルトロメオ・プラティナ(Bartolomeo Platina)が出版した『De honesta voluptate』 という書籍でもボッタルガについて言及されている。特にこの『De Honesta Voluptate』は、世界で最初に印刷された料理本であったという点で画期的な本であり、料理文献史においても重要な一冊となっている。

バルトロメオ・プラティナはこの著書をラテン語で書いたが、その後16世紀になると頻繁に再版されるようになり、フランス語、ドイツ語、イタリア語にも翻訳・出版されるようになり、重要な料理本として各地でも流通するようになった。

『De Honesta Voluptate』の内容を見ると、マルティーノ・ダ・コモ(Martino da Como)が1465年に記した『Libro de Arte Coquinaria』をラテン語に翻訳したうえでそのレシピの大部分を引用し註釈を付したもであることが分かる。ボッタルガについての言及も同様にマルティーノ・ダ・コモの記述が引用されている。

しかしバルトロメオ・プラティナがマルティーノ・ダ・コモの料理本を翻訳・転載したことで、その記述の多くは広く後世に残されることになったという意味において、バルトロメオ・プラティナの功績は大きい。現在ではマルティーノ・ダ・コモの『Libro de Arte Coquinaria』 のオリジナルの本の写筆版はほんの数部しか残っておらず、1冊は個人所有、もう1冊はバチカンの図書館に保管されており、さらにもう1冊つはワシントン議会図書館に所蔵されている。

またバルトロメオ・プラティナ自身も、マルティーノ・ダ・コモを「私が料理についてのすべてを学んだ料理人の王子」と呼んでおり、彼の料理人としての才能を高く評価している。この時期、マルティーノ・ダ・コモはローマに拠点を置く枢機卿の料理人であり、バルトロメオ・プラティナはバチカン図書館の館長を務めていたことから、バルトロメオ・プラティナ自身も何度もマルティーノ・ダ・コモの料理を味わう機会があったものと考えられる。こうした関係から、『Libro de Arte Coquinaria』の大部分がラテン語に翻訳され『De Honesta Voluptate』には多くのマルティーノ・ダ・コモのレシピが含まれることになったのだろう。

世に流布している様々な解説によっては、マルティーノ・ダ・コモの著作には言及せずに、バルトロメオ・プラティナの著作をもってボッタルガについての文献の初見とするものがあるが、こうした混乱・間違いは先に述べたような関係から生じていると考えられる。よってイタリアで実際に始めてボッタルガについて記述された文献は、あくまでもマルティーノ・ダ・コモの『Libro de Arte Coquinaria』であるとするのが正しいのである。

その後、イタリアではボッタルガの生産が盛んに行われ、西洋ではボラの卵巣を中心としてつくられる加工品をボッタルガと呼ぶことが定着するようになっていった。現在は英語も、このイタリア語のボッタルガ(Bottarga)という単語を用いている。ボッタルガは主に地中海沿岸の国々で作られているので、それぞれの地域にはその言語特有の呼び名もある。以下に各国のボッタルガの呼び名を記しておくことにしたい。

イタリア語 : Bottarga / Butàriga

日本カラスミの歴史

日本にカラスミが伝わったのは室町時代の頃のようである。またカラスミは豊臣秀吉に関係したエピソードのなかにも登場しているが、これはその当時の珍しい食べ物としてカラスミが海外から伝わり、珍重されたことが理由であると考えられる。

唐墨(カラスミ)と名付けられた起源には次のようなものがある。

肥前国の名護屋城(現在の佐賀県唐津市)を訪れた豊臣秀吉にカラスミが出されると、秀吉はこれは何かと長崎代官の鍋島信正に尋ねた。鍋島信正洒落で「唐墨」と機転を利かせて答えた。これが唐墨の由来である。

これが「唐墨」と呼ばれるようになった始まりとして取り上げられているエピソードである。秀吉が名護屋城に滞在したのは文禄の役という朝鮮出兵の頃なので、この出来事があったのは、1592年(文禄元年)の出来事だったということになるだろう。しかしこのエピソードは信頼に価するのだろうか。

豊臣秀吉とカラスミ

豊臣秀吉の問いに、長崎代官の鍋島信正が「唐墨」と答えたエピソードは広く信じられているようであるが、この話は後付けで考えられたものだと私は考えている。なぜなら、もともとこの出来事のあった1592年(文禄元年)以前から、饗応でカラスミが膳に載せられている献立記録が幾つも残されているだけでなく、その中には秀吉自身も同席してカラスミを口にしたであろう献立記録も存在しているからである。ここからはそうした昔の献立を紹介しつつ、日本でカラスミがいつ頃から食べられるようになったのかを明らかにすることにしたい。

『御湯殿 ( おゆどの )

『御湯殿の上の日記』の1477年(文明9年)の条にある記述が、カラスミの文献の初見であると考えられる。そこには次のようにある。

『御湯殿の上の日記』は御所に仕える女官達が書き継いだ当番制の日記であり、この当時の贈答品にカラスミが含まれているのは大変に興味深い。この記述の年代からすると当時の将軍(室町殿)だった足利義尚が御所に贈った品物にカラスミが含まれていたということになる。将軍が天皇に贈ったということなので、ここからもカラスミは非常に貴重で価値あるものだったことが理解できる。

さらに『御湯殿の上の日記』 天正8年6月7日の条には、「きおんのへにて。物いみひさなかよりまいる。御あちやあちやより [からすみ] まいる」とあり、他からも贈答品としてカラスミが御所には献上されていた様子がうかがえるようになっている。

大内義稙の御成献立

1500年(明応9年)に周防国(現在の山口県)を支配していた大内義稙が、将軍の足利義興を招いて御成を行っている。御成とは、家臣が将軍を自分の館に招いて料理や能で饗応(接待)することである。この時の御成の献立が『明応九年三月五日将軍御成雑掌注文』という文書に残されている。

この献立の十七献目にカラスミが膳に載せられている。ここから1500年には既に日本にカラスミが存在しており、饗応などの特別な食事では膳に載せられて食されていたことが分かる。大内義稙の御成は、秀吉と鍋島信正のエピソードの92年前の出来事であり、ここからしても秀吉が朝鮮出兵の頃までカラスミを知らなかったというのはおかしい。

足利義晴の献立

1522年(大永2年)6月に、12代将軍の足利義晴が祗園会に出向いた時の献立が『祇園御見物御成記』 に残されている。その献立の二膳目に「からすみ」と書かれている。

三好義興の御成献立

1561年(永禄4年)1月23日に京都の三好邸で、三好長慶の子の三好義興が13代将軍の将軍足利義輝をもてなした御成の記録が『三好亭御成記』 である。ここでは料理の二膳目と十七献目と二回もカラスミが供されている。『続群書類従』に記載されている御成の献立には、漢字でも「加良須美 ( カラスミ )

この献立は「進士流」 「進士流」

1561年(永禄4年)に行われた三好義興の御成は、秀吉と鍋島信正のエピソードの61年も前の出来事である。ここから見ても秀吉がカラスミを知らなかったとするのは非常に考えにくい。百歩譲って、秀吉は成り上がりなのでカラスミのような高級食材を知らなかった。あるいは唐墨という漢字はそれまでに無く、この字を当てたのが鍋島信正だったと反論することはできるだろうか?確かにこうした推測をする人もあるかもしれないが、こうした推測もまた誤りであることを、次の饗応献立の記録から打ち砕いておきたい。

豊臣秀吉の『行幸御献立記』

1588年(天正16年)4月14日から4月18日までの5日間、豊臣秀吉が聚楽第に後陽成天皇の行幸を仰いで催された饗応の記録が『行幸御献立記』 に残されている。なぜこの行幸が行われたかと言うと、豊臣秀吉は自身が関白に任ぜられ、京都に邸宅兼城郭である聚楽第が完成したタイミングに合わせて、後陽成天皇を招いて饗応したからである。この時の献立記録はすべて巻物に残されていて、そこにはアワビ、刺身、鶴の和え物などの豪華な本膳料理が際限なく供されているのを確認できる。

記録を見てゆくと行幸の初日の14日、最初の酒席の二献目 の膳に唐墨(からすみ)と漢字で記載がある。また同日に食事として出された本膳料理でも二膳目 にカラスミが出されている。さらに本膳料理の最後の菓子九種 の膳にも唐墨(からすみ)が含まれおり、都合この日は1日に3回もカラスミが膳に上ったことになっている。

後陽成天皇への饗応は翌日の15日にも行われ、朝御膳の献立の二の膳 にまた唐墨(からすみ)が出されている。

これだけに止まらず17日の朝御膳の献立の三の膳 にも唐墨が出されている。

さらに18日の朝御膳の御本膳 にも唐墨が出ている。

こうして見ると合計で6回もこの饗応でカラスミが出されており、しかも献立にはしっかりと「唐墨」と漢字で記載されている。この当時のカラスミは非常に珍しく高価なものであり、6回もカラスミを出していることからも、秀吉が如何に後陽成天皇に対して豪華な料理を供しようとしたのかをうかがい知ることができる。室町時代初期に成立した有職故実における美物のセオリーにカラスミは含まれていない。これは料理故実が成立して以降、カラスミが海を渡って日本に届き、膳にも載せられるようになったからであると考えられる。それでもカラスミがこの行幸では大変に珍重され、6回も膳に上がったという事実から、後陽成天皇か、あるいは秀吉がカラスミを非常に好んで食べていたということが推測出来そうである。

この饗応が行われた背景には、秀吉が関白になれたことに対して後陽成天皇を接待するという意味合いがあった。そもそも秀吉が関白になる経緯には、とんでもないウルトラCが行われ、強引な政治的な駆け引きで実現したことだったのである。なぜなら、それまで関白という位は、藤原家の五摂家の者でなければ伝統的に絶対に就任することなど出来なかったからである。藤原基経が関白になったと推定される880年から数えて、700年後になってついに伝統が崩れて、藤原五摂家でなければ就任できなかった関白という位に秀吉が強引に就任してしまったのである。その後、秀吉は養子の豊臣秀次に関白の位を譲るが、秀次以降は再び藤原五摂家の者だけが関白に就任するようになり、明治時代までその伝統は続けられるのである。

秀吉の関白就任と、京に聚楽第を完成させたという背景から、この行幸の献立を読み込んで行くと、そこには秀吉の豪勢さ(成り上がりの煌びやかさ)のようなものが透けて見えてくる。この二年前に秀吉は、後陽成天皇の祖母で前天皇だった正親町天皇への年頭の参内で、御所に金の茶室を運びこんで披露していることも、そうした秀吉の意向を読み解く鍵になるであろう。

応仁の乱以降から皇室は極度の財政難にあり、特に正親町天皇の祖父にあたる後柏原天皇の時代は非常に経済的に困窮していた時代だったのである。「川端道喜」

しかし正親町天皇の時代になり、織田信長の入京によって、天皇に対する援助が行われるようになる。こうしてようやく御所の建て替えが行われ、経済的にも安定を見せ始めるのである。こうした織田信長の朝廷援助の政策は、後の豊臣秀吉にも引き継がれ、秀吉も朝廷に対して経済的な援助を行ったのである。しかしそれは必ずしも単なる善意では無く、政治的な交渉の上に成り立つものであったことには間違いなく、そうした経済的な見返りとしての例外的に関白のような最高官位が与えられた(買った)と見るべきであろう。

こうした秀吉と天皇との関係からも、経済的な優位性と権力の誇示のようなものが、後陽成天皇に対する聚楽第での饗応には強烈に臭ってくる。天皇は尊重されるべき存在であるとしながら、実質的には秀吉は自分が時の権力者であることを後陽成天皇に見せつけることもこの饗応の目的だったと思われるのである。

こうした文脈の中で、饗応においてカラスミが過剰とも言える6回も出されたことは非常に意味深い。これは金の茶室と同一の方向性にある、秀吉の(悪)趣味の反映だったのではないだろうか。貴重で手に入りにくいカラスミを多用することで、この饗応献立を豪華に演出したとも言えるのかもしれない。例え豪華さという理由があったとしても、秀吉がカラスミ多用し過ぎてしまった感は否めない。『行幸御献立記』 の献立を読んでいる時に、わたしは魯山人の『料理一夕話』にあるエピソードを思い出したので紹介しておきたい。

【 料理一夕話 】 食通

私は魯山人の言うことを何でも手放しで称賛する者ではないのだが、このエピソードは大変に気に入っていて、折にふれて何度となく人に話すことがある。何故ならここには味において人を喜ばせることの本質的な要素があるように思えるからである。

この魯山人のエピソードを下敷きにして、秀吉が後陽成天皇を饗応した『行幸御献立記』の献立を読んでみると、カラスミの多用は豪華さを演出するものとはなっておらず、むしろマイナスで、単なる成金趣味のような構成としか思えない。いくら高価で貴重な食品であっても、短期間にあれだけ出すのは如何なものだろうか。

特に初日の14日は、同日に3回もカラスミが出され、菓子膳にまでカラスミが載っているという有様である。当時の菓子膳には昆布や椎茸なども乗せられることがあり、菓子膳にカラスミがあることが違和感があるという訳ではない。先に酒の肴として、さらに料理として出されてたカラスミが、同じ流れの中でまた出されるという献立の構成に違和感があるのだ。

さらに15日、17日、18日の朝食にはいずれもカラスミが出されている。これは後陽成天皇が14日に食べたカラスミを気に入り、立て続けに朝食にはカラスミを一品追加したというようにも推測できる。だとすると魯山人が言った「幼稚だ」が正に当てはまる献立構成である。ここは一点集中で、肝心の食膳にだけカラスミを出して印象付けるべき演出が求められたはずなのである。

「聚楽第行幸図屏風」

通常、御成というものは、儀礼的な饗応であり入念な準備の元で進められるので、急遽、献立構成を変えるということは有り得ない。カラスミが6回も出される献立構成がもともと初めから決まっていたとするならば、それはそれで凄い違和感ではないだろうか。

貴重で高価なカラスミを何度も出すという豪華な食事のための演出だったのだろうか。実際のところは知る由もないが、いずれにしてもこのカラスミの出し方は幼稚である。こうした献立における構成からも、秀吉の成金感覚が漏れ伝わってくるように思える。

興味深い事にこの行幸を調査してみると、行幸2日目の4月15日に、当初は3日間の予定の行幸が、秀吉の願いにより5日間に延長されたと『聚楽第行幸記』 にある。つまり17日と18日のカラスミは追加された予定外の献立に含まれることになる。百歩譲って、急遽変更されたスケジュールのために、カラスミがダブって追加で出されてしまったという見方をする方もおられるかもしれない。

しかしわたしはそうは考えておらず、やはり初めから決まっていた献立だったのではないかと考える。なぜなら延長が決まった4月15日に秀吉は、この行幸に参加している徳川家康や前田利家を始めとした全国の諸大名から次のような宣誓書(起請文)を取っているからである。

【 聚楽第行幸記 】

この意味は、関白の秀吉殿の仰ることは何であろうとも、少しも背くところはありませんという宣誓である。しかもこの宣誓書の最後には様々な神々や仏の名前が並べられており、そうした神々や仏に誓わせ、さらに駄目押しでこれを後陽成天皇の前で誓わせるという念の入れようである。実はこの行幸の目的は、天皇を担いで、その天皇の眼の前で各大名が秀吉への忠誠心を誓わせることにあったのだろう。

この宣誓書が出されたのが15日。本来であれば翌日の16日の朝に後陽成天皇は行幸を終えるスケジュールであったが、そこから急遽さらに2日も行幸の期間が延長されることになったのである。つまり参列した各大名にとっては15日から4日間、秀吉のもとで饗応に参列しなければならなくなり、宣誓書には否が応にも署名を入れなければならない状況が作り出されたというようにも読めるのである。

こうした状況をつくり出すことも秀吉の思惑だったはずである。よってわたしは内々には初めから5日間の行幸の予定が組まれており、料理においても用意周到な準備が既になされていたはずであると推測するのである。こうした背景を考察すると、カラスミが6回も出されたも、そこに秀吉の背後にある何からの意向を汲み取る事が出来るように思えてならない。

御成の料理献立まで秀吉が決めていた訳はないので、これをもって秀吉の料理に対する感性を成金感覚とするのはおかしいとする見方もあるかもしれない。実際にこの献立手配を行っていたのが誰だったかが記録されており、そこからこうした見方に反証することにしたい。各担当奉行たちは以下のようになっている。

御献賄: 小出播磨守(小出秀政)御膳賄: 山口玄蕃頭(山口宗永)御菓子賄: 石川伊賀守(石川光重)

小出秀政はもともと織田家の家臣の出であり、秀吉とも同郷である。名前に付いている秀の字は、秀吉から与えられた偏諱であり豊臣家の一門衆として大名になった人物である。

このように酒席・食事・菓子の担当を務めた者たちがいずれも豊臣秀吉の信頼の厚い武将たちだったことを考えると、彼らが料理手配をする際に秀吉を全く意識しなかったというようなことはあり得ないだろう。また交渉的な接待において招く側が、招いた側の客の好みを事前に調査して把握しておくような事は基本中の基本である。

さらに言うと、この行幸全体を取り仕切る奉行を命じられたのは民部卿の前田玄以であった。しかも前田玄以は、秀吉から「過去に行われた行幸よりも盛大にして金を惜しむな」と命じられていたのである。こうした意向は当然ながら酒席・食事・菓子を含む全ての采配に反映されたはずで、全体を統括する前田玄以の下、これら三奉行がいずれもカラスミを用いたことも、そうした秀吉の意向を反映したものであったことに間違い無いだろう。

実は天皇の行幸は150年間途絶えており、前田玄以は諸家の古い記録・故実を調査し、それに基づいて必要な装束・備品・調度類を揃えるなどの準備を行っている。こうした調査と準備は、同様に料理においても行われたはずであり、故実に従ってそうした料理の手配も行われたはずである。そうした故実を下敷きにした料理でありながら、そこにカラスミが何度も含まれたことは注目すべきであると思う。カラスミは、伝統的な故実料理には含まれていない食品であったが、それでも何度も出されたということには、そこに何らかの必然性があったと見なすべきだからである。そうした理由で、わたしは後陽成天皇の好物がカラスミだったか、あるいはカラスミという高級食材を使うことによる豪華な食膳の演出の意図があったと推測するのである。

いずれにしても、そのどちらもの理由が、カラスミが価値ある貴重な食品であったことを示唆するものとなっており、やがてはカラスミという食材が饗応には必要な重要なものとして二献目、あるいは二膳目に組み込まれてゆくプロセスをそこに見る事が出来るのである。つまり新たな料理故実の創出がカラスミに対して行われたということも出来るだろう。

加えて秀吉が出向いて御成を受けた記録にもカラスミの記録がある。『豊臣秀吉土佐元親亭江御成献立記』 は、1596年(慶長元年)4月27日に秀吉が伏見の長宗我部元親邸に御成した献立である。ここでもやはり本膳料理の二膳目に「からすみ」とあり、武家の饗応においてカラスミは欠かせないものとなっていたことが読み取れる。このように16世紀になって上級武士の間で一般してきたカラスミは、饗応の席には欠かせないものとなっていたのである。

豊臣秀吉と唐墨

さてだいぶ遠回りになったが、ここで再び、秀吉が名護屋城で出された食べ物の名前を尋ね、長崎代官の鍋島信正が「唐墨」と答えたことが、カラスミの起源であるとする一説に対して検証を加えることにしたい。

先にすでに説明したように、1588年(天正16年)4月14日から4月18日までの5日間にかけて行われた『行幸御献立記』にある記録から考えるならば、4年後の朝鮮出兵の頃に秀吉がカラスミが何たるかを知らずに尋ねたなどということはナンセンスである。秀吉はすでに何度もカラスミを口にしており、また主人としてそれを天皇に6回も供することさえ行っていたからである。

よって結論から言えば、名護屋城での唐墨に関するエピソードは後世になって加えられた間違ったものであると考えるべきものだろう。そもそも鍋島信正の唐墨エピソードは伝承のみで、それを裏付ける明確な史料すら存在していないのである。鍋島信正は長崎代官だったので、長崎特産のカラスミが有名になりブランドイメージが高まってゆくなかで、このような話が付け加えられていったのだと考えられる。

しかしここで秀吉が出されたカラスミが何であったのかを認識できなかったと考えられる可能性も合わせて述べておきたい。次の三つのいずれかの状況が該当するのであれば、秀吉はカラスミを指して、これは何かと尋ねた可能性が考えられる。

① 秀吉は丸のままのカラスミを知らなかった。

よってこの三点の考察を以下に検証しておく事とする。

饗応の膳に出されるカラスミは、切って皿に中心が高くなるように重ねる方法、つまり高盛りにして出されていたようである。秀吉は何度もカラスミを口にしていたが、皿に盛られたカラスミしか知らず、この時に初めて丸のままのカラスミを見たとしたならばどうだろう。中国で産する墨のような不思議な形をしたそれを見た秀吉が、その食べ物の名前を何かと問うた可能性が考えられないだろうか。

最初に長崎で作られていたカラスミは、現在のようなボラの卵巣ではなく、鰆(サワラ)の卵巣から作られていたとされている。ボラの卵巣が用いられるようになるのは延宝3年(1675年)に高野勇助が長崎県・野母崎付近の海域で豊富に漁獲されるボラの卵でカラスミの製造を始めてからである。サワラで作られるカラスミは色が濃く、ボラの卵巣から作られるカラスミのような黄金色ではない。

晩年の秀吉はアルツハイマー性の痴呆のような行動が見られるとする説がある。特に1590年以降にその傾向があり、北野大茶会を初日で中止したり、豊臣秀忠を自害に追い込んだ後、その一族郎等をみな斬首に処したことはその表れではないかとも考えられている。さらに朝鮮出兵そのものも

、秀吉が痴呆によって言い始めた壮大すぎるグランドビジョンだったのではないかとする指摘もある。

こうした朝鮮出兵の最中に、このカラスミ(唐墨)エピソードが生まれたのかもしれないことを考えると、秀吉はいつも食べていたカラスミが、その時は何かを思い出せずに、鍋島信正に尋ねたという可能性も考えられるのである。

日本におけるカラスミの起源は諸説あるが、室町時代の16世紀ぐらいになるまで多数の饗応の記録には現れていない。つまりこの頃になってようやくカラスミは海外から日本に輸入されるようになったものと考えられる。

カラスミは唐墨と漢字で書かれていることから、中国から入ってきたもののように思われているが、実際には中国は経由地であり、本来は海陸のシルクロードを通じて中国に伝わったものが、最終的に日本に到来したものであると考えるべきである。

こうした時代的なタイミングや、ヨーロッパとの貿易の始まりから考えると、日本でのカラスミの普及には宣教師が大きく関係していたのではないかという推測をわたしは持っている。彼らが地中海を中心に食べられていたカラスミを中国や日本に持ち込んだのではないだろうか。これらは日本の各地に残る烏賊墨を用いた郷土料理の起源が宣教師由来であることにも通底する。こうした烏賊墨料理については「浅黄鯛」

中国大陸からカラスミは伝えられたとは思われるが、中国ではそこまでカラスミは珍重されて食べられてはいない。カラスミはむしろ台湾の方が産地として有名で烏魚子(オヒイチイ)と呼ばれ食べられているくらいである。これはカラスミが海周りで西洋から日本に伝えられたことを表しているようにも思える。いずれにせよカラスミは地中海沿岸で生まれ、長い旅をして極東の日本にまで伝えられて進化を遂げた加工食品であることには間違いなさそうである。

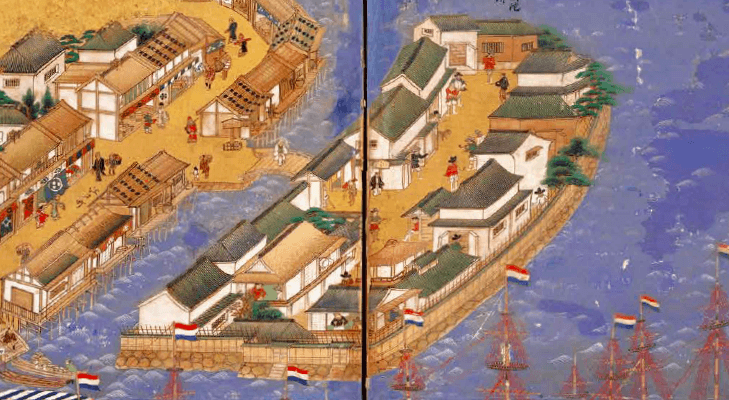

長崎とカラスミ

日本でのカラスミの産地といえば長崎が真っ先に名前があるほど有名である。これはカラスミがもともと日本由来の食品ではなく、輸入によって日本に入ってきたものが長崎に伝えられたものであることを示している。また江戸時代となり、鎖国が敷かれて以降、長崎は海外貿易の窓口だったこともその大きな理由であろう。

長崎の出島

その長崎で現在のようにボラの卵巣が用いられるようになるのは、延宝3年(1675年)に高野勇助が長崎県・野母崎付近の海域で豊富に漁獲されるボラの卵でカラスミの製造を始めてからである。この子孫が先にも紹介した高野屋 であり、現在は14代目の当主がカラスミの製造と販売を行っている。

高野屋の初代となる高野勇助は、熊本県八代地方に生まれたが、1620年(元和6年)頃に、父の高野九右衛門が出島の埋め立ての普請に携わるために長崎に移住してきたという。その後、高野勇助は万屋町近辺で魚屋を開き、舶来品のカラスミを知り製造を始めることになる。当時から長崎半島の先端部に位置する野母崎で、良質なボラが水揚げされていることから、それまでのサワラを使ったカラスミではなく、新鮮なボラの卵巣で作ることで現在のようなカラスミが作られるようになったとある。これ以降、長崎のカラスミは有名なものとなっていったと考えられる。

大田南畝と卓袱料理とカラスミ

江戸時代に、狂歌の歌人に大田南畝という人物がいた。大田南畝はたいそうな通人で、わたしは前世紀にパリで活躍したボリス・ヴィアンとの近しさを大田南畝にもいつも感じている。ボリス・ヴィアンは様々なペンネームで人を食ったような小説を書いたが、大田南畝も蜀山人や四方赤良などのペンネームで作品を残している。またボリス・ヴィアンがジャズミュージシャンだったり、歌手や小説家、詩人であったように、大田南畝も随筆、狂歌で多彩な作品を残している。またボリス・ヴィアンはサン・ジェルマン・デ・プレにあったタブー(Tabou)というクラブで活動してデューク・エリントンやマイルス・デイヴィス、レーモン・ルーセルとの多彩な人脈があったが、大田南畝も四方連を主催しネットワーカーとして、山東京伝や蔦屋重三郎などの多彩な文化人脈の中心人物として活躍した。さらにボリス・ヴィアンが役人であったように、大田南畝も幕府官僚であったということも共通点として挙げておきたい。脱線しそうなのでここぐらいで止めておきたいが、要するに大田南畝が通人で、文化人との多彩な人脈があり、才能に溢れた人物だったということは伝えておきたい。

さてその大田南畝であるが、勘定方として長崎奉行所へ赴任しており、その際にカラスミについて詠んだ狂歌を残している。

味わいは 和歌も狂歌も一双の

和歌も狂歌も同じように味わいの深いものであるとして、和歌や狂歌を筆をつかい、墨をすって書く時のことに掛けて、カラスミ産地である野母を取り上げて美味(味わいのよい)ものであるとして賞賛しているのである。このようにカラスミを墨に見立てた洒落た狂歌となっている。

大田南畝の長崎カラスミへの評価が間違い無いとわたしが確信する理由は、大田南畝はその当時、隆盛を極めていた江戸の高級料亭「八百善」の四代目当主だった栗山善四郎と顧客を超えた深い交流関係があったからである。太田南畝は『頓智頓才蜀山人』 で八百善のことを「...狂歌俺れ、芸者小萬に料理八百善」と書いている。ここで太田南畝は優れたものを並べているのだが、自身の狂歌も挙げつつ、当時の人気芸者の小萬に続けて、八百善の料理を最高と位置づけ評価している。ただこれには幾つかのバージョンもあって芸者が小萬ではなく、お勝になったりするものがある。しかしどのバージョンでも料理のところだけは八百善で変わらないので、太田南畝にとって八百善は絶対的な位置にあったと考えて間違いない。

また八百善が出版した『江戸流行料理通』 には、太田南畝と亀田鵬斎が序文を書き、酒井抱一 、谷文晁 、葛飾北斎 らが挿画を描くという超豪華なラインナップになっていて、料理本としての枠を超えた総合カルチャー本の様相を呈している。こうした八百善の本に関係したメンバー達はいわゆるサロンのようなつながりで結ばれた仲間であり、太田南畝はそのサロンの中心的な存在であったことから、八百膳の『江戸流行料理通』の出版ではプロデューサーのような役割も果たしたと考えられる。

『江戸流行料理通』

八百善での会食図

大窪詩仏(左)、亀田鵬斎(奥)、酒井抱一(手前)、大田南畝(右)

『江戸流行料理通』には挿絵が入っているが、その中の一枚が上記の八百膳で大田南畝とその仲間たちが長崎の卓袱料理を囲む図である。文化的に先鋭的なメンバーが集い、当時はまだ珍しく最新の卓袱料理を食べている。大田南畝の手にはワイングラスがあり、食卓にもワインのボトルがのっている。海外の窓口であった長崎は、そうした異文化の影響を受けて卓袱料理を生んだのだが、こうした料理に興味を示したのも大田南畝を始めとした文化人だったことは間違いない。

また太田南畝は現在の日本橋室町にあった高級料亭「百川 ( ももかわ )

ちなみに百川は現在の日本橋、日本橋浮世小路にあり、卓袱料理で知られた料亭だった。ペリーが来航した際に、饗応のための食事を準備したのは百川であり、これは百川が伝統的な日本料理ではなく、卓袱料理という海外に開かれた長崎由来の料理を出す店だったことから、外国人をもてなすには向いているという配慮を幕府がしたからでないかと考えられる。

このように大田南畝は、当時では先端的の料亭である八百善と百川と通じ、それぞれの主人とも親しい仲だったのである。こうしたことから大田南畝は、間違いなく美食にも通じていたマルチタレントな人物だったことが分かるのである。

さて大田南畝は長崎に赴任したこともあり、長崎の卓袱料理などの料理事情にも通じていた。また八百膳や百川の主人との交流からも料理に通じていた人物像が描けるのであるが、その大田南畝が野母のカラスミを狂歌に詠み賞賛したということが重要なのである。この時代から品質の高い、美味なカラスミが作られており、それが現在に至るまで長崎では作り続けられてきたのであろう。

さいごに

カラスミをテーマに様々なことを書いてきたが、まだ書き足り無い感じもあり、書き尽くせぬことは多いが、ここでひとまず筆を置くことにしたい。カラスミは奥が深く、次々に新しい発見があり、非常に興味深い加工食品である。カラスミついて解説を始めると書きたいことがついつい多くなり、正に大田南畝が狂歌で詠んだ「筆とりてすれ 野母のからすみ」の感はぬぐえないのである。

カラスミは確かに高価ではあるが、それに見合う技術と手間がかけられた食品であることを理解しつつ、ぜひその至味を楽しんで食べて頂きたいものである。

参考資料

『The mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh』 Davies, Norman de Garis

『The mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh』 Davies, Norman de Garis, 1865-1941; Griffith, F. Ll. (Francis Llewellyn), 1862-1934

『Offering scenes in the Chapels of HATSHEPSUT』 Anastasiia Stupko-Lubczyńska

『The Scepter of Egypt』 Hayes, William C. (1978)

『Ancient Food Technology』 Robet I. Curtis

『The Pyramid of Senwosret I』 Dieter Arnold

『The Scepter of Egypt』 William Christopher Hayes

『明応九年三月五日将軍御成献立』 山口名物料理創出推進会議

『史料から見た御成と池遺構出土資料』 堀内秀樹

『客膳形態の変遷と現代の様相』 谷口歌子

『客膳形態の変遷と現代の様相(皿)』 谷口歌子

『天正年中聚楽亭両度行幸日次記』 活字記載

『聚楽第行幸記』 写本

『聚楽第行幸記』 活字

『古事類苑』飲食部四/料理下 行幸御獻立記

『古事類苑』飲食部四/料理下

『史料から見た御成と池遺構出土資料』 堀内秀樹

『The art of cooking - the first modern cookery book』 Maestro Martino of Como

『Libro de arte coquinaria』 Martino da Como

『De honesta voluptate』 Bartolomeo Platina

『第11回 鍋島直茂とからすみ』 KIRIN 未来シナリオ会議