星子

梅リキュール 星子

星子は国産の梅リキュールである。

ウォッカをベースとした酒に、その年に採れた梅の実を漬け込み、数種のハーブやスパイスで香りづけされている。梅の酸味と、スパイスの複雑さ、甘さが一体となった複雑で深さと豊かな包容力を有するリキュールで、当然ながらそのレシピ(膨大な方程式)は秘密である。星子を口にすると、梅由来だからだろうか、われわれ日本人にはどこか親しみやすさを感じさせられるように思うし、また同時に異国のスパイスの絡み合う複雑さの一面も感じさせられることになる。また星子にある甘味があらゆる種類の酒を包み込みので、どのような個性ある酒と合わせても美味なカクテルにへと昇華させる奥深さを持ち合わせていることにも驚かされる。

梅リキュール 星子

秉燭夜遊

夜は世界中のどの都市にも町にも村にも分け隔てなくやってくる。そして夜には独特の香りがある。だがそれは夜そのものが薫るからではない。夜に香りがあるのは、暗闇が我々の視覚を奪い、その代わりに嗅覚が鋭敏になることで、それまで朧気だった香の輪郭がはっきりと姿を現すようになるからである。

だからBARという場所には暗闇がなければならない。それは都市生活者が日常に雑事や忙しさから解放されて野生に返り、鋭敏な感覚を取り戻すための場所だからである。

ゆえにBARの闇のかすかな光のなかには遊びがなければならない。また華(花)がなければならない。その花(華)とは酒のことであり、その芳香こそが夜の帳が降りて鋭敏になっている我々の感覚を刺激し呼び覚ますものなのである。

そんな夜、目の前のバーカウンターに星子のカクテルが載っていれば最高である。なぜならそれは、これから始まる夜への期待ではなく、その夜が充実したものとなることへの保証だからである。

さて秉燭夜遊(へいしょくやゆう)とは、「人生は儚く短いので、夜に暗くなったら明かりを灯して遊び、生涯を楽しもう」という意味である。この言葉は『春夜宴桃李園序』(春夜桃李園に宴するの序)で唐代に詩仙と呼ばれた李白が詠んだ詩のフレーズから生まれた。

李白

李白の酒好きは有名である。それは良き友だった杜甫が、李白が「一斗の酒を飲めば百篇の詩が吐き出される」と評していることからも分かる。その酒好きの李白は次のように詠んでいる。

古人秉燭夜遊 良有以也

いにしえの人が燭に火を灯して夜中まで遊んだのは、実に理由があってのことなのである

人生は短い。それゆえに、いにしえの人は燭のおぼろげな光を手にして、それを頼りに夜にも遊んだのである。そしてその傍らにはいつも酒があったのではないだろうか。李白は酒を飲んで詩を書いたが、言い換えると酒が李白をして詩を書かせたということにもなるのだろう。都市の現代人が夜になると暗がりを求めてBARに出向いてゆくのはそれと同じことである。それは酔うための酒ではなく、あくまでも「遊ぶ」ための酒であり、酒は人をクリエイティブにするのである。

『文選』(もんぜん)の「古詩十九首」には作者不明の次のような詩も所収されている。

生年不滿百 生年、百に滿たざるに

常懷千歳憂 常に千歳の憂ひを懷く

晝短苦夜長 晝(ひる)短く夜の長きに苦しむ

何不秉燭遊 何ぞ燭を秉(と)りて遊ばん

何能待來茲 何ぞ能く來茲(ライジ)を待たん

愚者愛惜費 愚者は費を愛惜し

但為後世嗤 但 後世の嗤ひと為る

仙人王子喬 仙人王子喬は

難可與等期 與に期を等しうすべきこと難し

この詩の意味はこうである。

「人の一生は百年にも満たないというのに、常に千年の憂いを抱いているのは馬鹿げたことだ、昼は短く夜は長い、どうして蝋燭を手に夜に遊ばないということがあるだろうか。それを来年に延ばそうとするなどあり得ない。愚者は金を惜しんで楽しむことをしようとしないが、それは後世の笑い者となるだけなのだ。仙人の王子喬は不老長寿を得たということだが、凡人の我々に不死はとてもかなわぬことなのだから」

こうした蝋燭を手にした人々が夜になると集う、東京のBARのナイトシーンを通り抜けてきたデニー愛川が産み落としたリキュールが星子である。暗闇と繊細な光とゆらめきのなかで供される星子カクテルを手に、口元へのストロークを重ねてゆくと、「何(いずくん)ぞ燭を秉(と)りて遊ばん」の詩が自然と思い出される。そして星子は、まさに秉燭夜遊(へいしょくやゆう)な東京の夜にこそふさわしい酒であることを実感させられるのである。

遊びをせんとや生まれけむ

「晝(ひる)短く夜の長きに苦しむ、何ぞ燭を秉(と)りて遊ばん」、このフレーズをよすがにわたしは若き頃から過ごしてきたように思う。そして当時から、これとは不可分の関係にあると考えながらいつも口ずさんできたのが、平安時代の流行歌だった『梁塵秘抄』である。

【 梁塵秘抄 】

遊びをせんとや生まれけむ

「遊ぶ為に生まれて来たんだ」と言い切れるのは最高にカッコ良いではないか。かつて今東光は「人生は冥土(めいど)までの暇つぶし」と言ったが、それより800年以上も昔に書かれた『梁塵秘抄』の方が、よりポジティブかつラディカルな人生観であると思うのはわたしだけではあるまい。

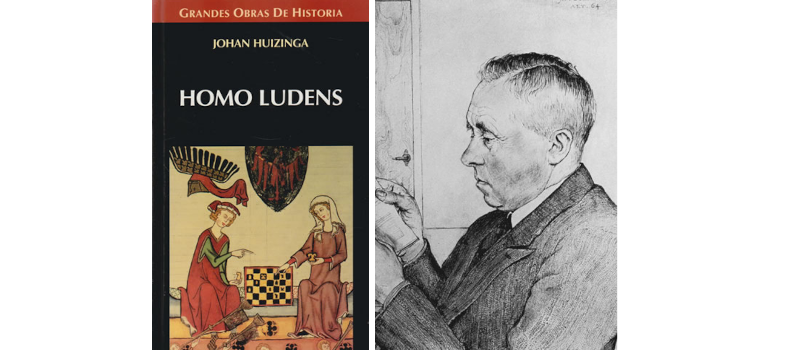

だから現代人の我々はもっと真剣に遊ぶことに向き合うべきである。オランダの歴史学者のヨハン・ホイジンガ(1872年 - 1945年)は著書『ホモ・ルーデンス』の中で、人間活動の本質は「遊び」であり、文化の根源には「遊び」があるとした。そもそも「ホモ・ルーデンス」とは遊ぶ人という意味である。「遊び」は文化よりも古く、いつの時代も文化に先行してまず遊びが行われてきたのである。つまり遊びの内からしか文化というものは産まれないのだということも言える。

Homo Ludens:Johan Huizinga

ホモ・ルーデンス:ヨハン・ホイジンガ

さて「遊びの為に生まれてきた」という『梁塵秘抄』で唄われるところの「遊び」とはなにか。

遊びと言っても、それはもちろんパチンコやキャバクラに行くことなどではない。平安時代でいうところの当時の大人の「遊び」とは、和歌を詠むこと、書を記すこと、楽器を奏すること、囲碁を打つことである。つまり燭を手にしてこれらを夜にも打ち込むこと、それが遊びというものであり、センスと教養がなければそもそも遊ぶということは出来ないものだったのである。

こうしたクリエイティブな遊びを支えていたのは、そうした遊びによって生み出された作品の価値観(教養あるいはセンス)を共有できる仲間たちであり、そうした人々が集うサロン(場)であったことは言うまでもない。こうした「場」は、パリのモンマルトルにあった「洗濯船」、あるいは小林章夫が『コーヒーハウス』で記したロンドンに存在した店々、シェークスピアたちが集まった「マーメイドタバーン」のような場所であったと言えるのかもしれない。またパリには「カフェ・ド・フロール」や「カフェ・ド・マゴ」といったかつての実存主義者や文化人のたまり場のような場所があった。そして現代では伝説的なBARがその役割を果たしてきたことは誰も否定することは出来ないだろう。

哲学者のハンス=ゲオルク・ガダマー(Hans-Georg Gadamer)は、「真剣さは、遊びを本物の遊びとして成立させるためには不可欠なものでもある。真剣に遊んでいない者は、その楽しみをだいなしにする者である」と1960年刊の『Truth and Method』で言っている。つまり遊びにおける真剣さは重要な要素であり、このような真剣に遊ぶことを厭わない人々にとって、集まる「場」もまた文化の形成には欠かさざる要素であることが見えてくる。こうした理由で現代ではBARなどを中心としたサロン文化が発展した。文化が生まれる「場」としてBARが果たす役割はかなり重要なのである。

こうしたサロンでは、酒をはじめとした我々の五感に訴えかける刺激のある飲み物が供される。こうした飲み物が介在して、刺激があり洗練された会話は一層促進されることになる。星子はそうした東京という都市の幾多の夜を経て生まれたリキュール酒である。先に「夜」と「遊び」について語ったが、こうした真剣な遊びが生まれる、サロン的な「場」でバーテンダーとして酒を供してきたデニー愛川が送り出す酒だからこそ、星子は夜遊びの華(花)にふさわしい洗練されたひと時を飲むものに与えてくれるのだろう。

デニー愛川は、星子のことを「万葉酒」(まんようしゅ)であるとも言う。

梅は万葉の時代に大陸から日本に持ち込まれた、当時は先端的かつ洗練された植物だった。その梅が星子で使われ、万葉酒と呼ばれるリキュールとなったことの意味は深い。それを明らかにするためにも、まずは日本における、いにしえのサロンがどのようなものだったのかに注目してみることにしたい。

梅花 の宴

天皇がかわり年号が平成から令和になったが、この時に注目を集めたのが『万葉集』である。これは大伴家持(718年-785年)によって編纂されたのではないかと考えられている日本最古の和歌集であり、ここに含まれている「梅花の宴」から、令和の年号は取られた。まずはその部分を引用しておきたい。

【 万葉集 5巻 】

初春(令)月、気淑風(和)、梅披鏡前粉、蘭薫珮後之香

【 訳文 】

初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す

ここで知っておかなければならないのは、梅花の宴がどのようなシチュエーションで、どのようなメンバーで行われたのかということである。序文の内容を追ってゆくと、この梅花の宴は、天平2年(730年)1月13日に太宰府に赴任していた大伴旅人の屋敷で行われたことが分かる。大伴旅人は『万葉集』の編纂者であるとされる大伴家持の父親であり、この当時、家持はまだ12歳であった。宴には参加はしていないものの、人々が自宅に集まったことの記憶はあったのではないだろうか。父の行った梅花の宴をどのような思いで万葉集に加えたのかは大変興味深いところである。

さて当時の太宰府は大陸への窓口であった。つまり最先端の文化が真っ先に日本に入ってくる場所はここだったということになる。こうした進取の気性の溢れる大宰府に赴任していた大伴旅人の家で、梅の花を愛で和歌が詠まれたのが梅花の宴だったのである。

参加メンバーは、主人が大伴旅人、正客は紀男人、他にも山上憶良など、当時の知識人たちを含めた32人で、彼らはいずれも和歌を詠む素養のある洗練された人々だったと考えられる。梅花をテーマに、参加者全員がそれぞれ和歌を披露している。さらに宴では酒が振る舞われ、皆が酒を飲み、梅の小枝を冠にさして興じた様子が和歌には描かれている。

酒を詠んだ和歌

序文に酒についての言及はないが、この宴で酒が振舞われていたことは、次の四首の内容から明らかである。

【 作者:笠沙弥 】

青柳(あをやなぎ) 梅との花を折り

【 拙訳 】

青柳を折り、梅の花を冠に挿して酒を飲んだその後ならば、梅花が散ってしまっても思い残すことはない

【 作者:大令史野氏宿奈麻呂 】

【 拙訳 】

毎年、春がやってくる頃には、このように梅の花を頭にさして楽しく飲み続けたいものだ

【 作者:壹岐目村氏彼方 】

春柳 かづらに折りし 梅の花 誰か浮かべし 酒坏の

【 拙訳 】

髪に飾るために手折った梅の花、これを誰が盃の上に浮かべ飲んでいるのだろうか

【 作者:大伴旅人(未詳) 】

梅の花 夢に語らく

【 拙訳 】

梅の花が夢に出てきて云う「わたしは風流(みやび)な花ですから酒に浮かべて飲んで欲しい」と

彼らは単に梅花を鑑賞しながら酒を飲んでいただけではない。梅花の和歌を詠み、梅花を酒に浮かべたり、また梅花を頭に挿して楽しんでいたのである。こうした万葉の時代から、梅が楽しまれ、酒が飲まれてきたというのは興味深い事実である。主人の大伴旅人は客を招き、和歌(文学)で遊ぶ一種サロンのような「場」をそこにつくり出そうとしたに違いない。

こうした日本における梅の美意識を下敷きにして、デニー愛川は星子のことを「万葉酒」と呼ぶのだろう。なぜならば日本人にとって梅花というものは何がしかの古(いにしえ)からサロン的なつながりを連想させる花(華)となっているからである。「梅花の宴」とは正に梅の花が人と人をつなぐ役割を果たし、文学的なサロン空間を形成した日本初期の顕著な事例であると捉えるべきだろう。

実に梅は桜とかなり対照的な存在である。なぜなら桜は宴会・飲み会でわいわいと酒を酌み交わすような祝祭的な「場」と結びついているが、梅の方は昔から、もっと親密でサロン的な含みのある「場」と結びつけられてきた花だからである。こうした背景を見てゆくと、星子が「万葉酒」であるという表現は正に当を得たものである。なぜなら日本人の我々の内奥に息づく美学や価値観というものに、星子というリキュールは訴えるものがあり、それが我々とどこか響き合うものがあるように思えるからである。

鶯

を詠んだ和歌

梅花の宴では七首もの鶯が登場する和歌が詠まれている。梅に鶯という取り合わせは、すでにこの時代から定番化していたのである。ではそのなかの一首を取り上げておきたい。

【 作者:少監阿氏奥島 】

梅の花 散らまく惜しみ 我が園の 竹の林に 鶯鳴くも

【 拙訳 】

梅の花が散るのを惜み、わたしの園の竹林では、鶯が鳴いている

昔から鶯と梅は共に良く詠まれるテーマである。しかし鶯が鳴き声は聞こえても姿はなかなか見ることが出来ない鳥である。早春に梅の花が咲くころ、鶯の雄は「ホーホケキョ」と鳴くようになるので、その姿は見えなくても梅が咲く時期になると、鶯の姿は見えなくても鳴き声でその姿が補完されるということになる。

このように昔から、梅と鶯はセットで語り続けられてきたのである。面白いことにデニー愛川のつくる星子のカクテルに「HO-HO-KE-KYO - ホーホケキョ」がある。

カクテル:ホーホケキョ(HO-HO-KE-KYO)

星子60ml

ホワイトラム30ml

ライムジュース15ml

パウダーシュガー1 tea spoon

ブレンダーに、クラッシャーアイスを1カップ入れる

遊びを詠んだ和歌

梅花の宴に話を戻そう。そこで詠まれた六首の和歌が「遊び」について言及している。その中の一首を以下に紹介しておきたい。

【 作者:土師氏御通 】

梅の花 折り挿頭しつつ 諸人の 遊ぶを見れば 都しぞ思ふ

【 拙訳 】

梅の花を折り、頭に挿して皆が遊ぶのを見ていると都のことが思い出される

梅花の宴の主催者の大伴旅人もそうだったが、この和歌の作者の土師氏御通も都から大宰府に赴任していた。梅の花を見ながら酒をのみ、梅の花を頭に飾る人々を見て都の華やかな様子を想い望郷の念が詠まれたのではないだろうか。確かにこの宴は楽しく華やかなひと時であったに違いないが、この宴席に集う人々のそれぞれの胸中には色々な思いがあったに違いない。

例えば大伴旅人の大宰府赴任は左遷だったのではないかとも考えられている。しかも大宰府赴任して直ぐに、妻(丹比郎女)を亡くしており、梅花の宴はそれからまだ2年も経っていない。年が明けて梅の花を見ながら大伴旅人は内に様々に思う事があったのではないかと推測される。梅花の宴の大伴旅人の和歌では、自宅の庭に花が散っている様子が詠まれており、華やかな遊びのなかにもある種の寂しさのような感情があったように読み解ける。

【 作者:大伴旅人 】

我が園に 梅の花散る 久かたの 天より雪の 流れ来るかも

【 拙訳 】

わが家の庭に梅の花が散る。天より雪が流れくるからだろうか

梅花の宴が行われたのは初春であり、まだ梅の花が散るような時期では無かった。つまり実際には庭にはまだ花は散ってはいなかったのである。それなのに大伴旅人がこのような和歌を詠んだ背景には、亡くなったばかりの妻に対する感情があったからではないかと考えられるのである。また大伴旅人には、妻と過ごした都を想い懐かしむ感情もあったはずである。こうした梅花の宴の主人が持つ都に対する思いを、招待された土師氏御通も同じように感じていたはずだろう。そうした主人の思いを汲み取ったことから、土師氏御通はこのような和歌を詠んだということも考えられる。

梅花の宴では「遊び」として、和歌が詠まれ酒を飲み、梅の花が頭に飾られた。このように花を頭に飾ることを挿頭(かざし)と言い、梅花の宴では先の土師氏御通を含め、八首の和歌でそのことが詠まれている。男が頭に花を飾ることは、風流な行いや、単なる余興のように思われるかもしれないが、実際にはもっと深い意味が込められている。国文学・民俗学者の石上堅は『木の伝説』(1969年刊)で挿頭について次のように述べている。

【 木の伝説 】

古くは、雪華・挿頭と名づけて、その土地の神の霊魂を宿していると信じる山の樹の枝葉を折りとって、髪・冠に挿し、手にかかげて、その祝福を得ていたものである。さらにいえば、神から祝福を受けることのできる身体になるための物忌・慎みの生活をしている期間に、その身につけた物忌のしるしの植物が、これら頭挿の根源であった。

...

歳の神が山から来ると信じている地方では、常に緑あざやかな山の草木に、神霊を宿らせて、迎えればよいという考えから、神霊が殖えたという感覚で、枝を折りとって来る、縁起のよい枝栄(えだはや)の作法によって、神をむかえることになった。

このような頭挿(かざし)の意味を理解するならば、それが真剣な遊びであったことが分かるようになる。頭挿の意味は深く、例えば天皇の即位してから一回のみ行われる大嘗祭のような重要な行事においても行われた。天皇は菊の花、親王は紅梅、大臣は藤花、納言は桜花、参議は山吹の頭挿にすることが定められていたのである。

梅花の宴で大伴旅人の庭園に咲いていた梅は白梅だったはずである。なぜなら梅の花を雪に見立てた和歌が四首も詠まれているからである。つまり梅花を雪に見立てたということから、梅の花は白だったことが明らかである。

こうした白梅を参加者たちは身にまとうことで、戯れ興じながらも神霊と一体化し、詩の魂を宿してそれを梅花に託して表現しようとしていたのである。これは『遊びと人間』の中でロジェ・カイヨワが分類したミミクリ(Mimicry)という、真似・模倣を伴う遊び、ごっこ、空想、仮装、演劇などを感じさせる要素に該当する。だとすると梅花の宴は高等な遊びだったと言えるだろう。

こうした万葉人の遊びと談笑の声に交じって、梅花の宴の最中には時折、鶯の「ホーホケキョ」の鳴き声が聞こえたはずである。先にも述べたように七首で鶯が詠まれていることはそれを裏付けている。そうした万葉の人々の戯れを想いながら星子のカクテル「HO-HO-KE-KYO - ホーホケキョ」の飲んでみるのもまた楽しいひと時となるだろう。昔から梅には必ず鶯が外せないモチーフとして一緒に描写されてきた。カクテル「HO-HO-KE-KYO - ホーホケキョ」は、星子が梅リキュールであることから必然的に生まれた洒落た酒である。このカクテルを飲むときに、頭のなかで姿見えぬ鶯の鳴き声が聞こえてくるならそれは間違いなく最高の夜の証である。

味の正倉院

星子を飲むとエキゾチックな味覚を感じることが出来るが、これは星子に含まれているスパイスが理由である。実はこのスパイス要素が、梅リキュール:星子が、普通の梅酒ではない唯一無二の存在であることを際立たせる要素のひとつになっている。以前の記事で6世紀からペルシャの王宮で食べられていた シクバージ(sikbāj)という料理について説明した。この料理の説明で星子についても言及してあるのだが、それは星子の持つスパイスの味覚が、このペルシャの料理の味覚構成を思い出させるものだったからである。

このような星子が持つ特有のスパイス感や、そこから感じられるエキゾチックさから、わたしは星子を「味の正倉院」という表現を使って説明することにしたい。先ほどから言及しているように万葉の時代の梅は、大陸から入ってきたばかりで時代の先端をゆく植物だった。こうした背景から「梅花の宴」をみると、当時の梅を見ながら酒を飲むという感性は、現代の我々が思うような日本的なものではなく、むしろ大陸からきた先鋭的で異国趣味も感じられる美意識だったはずである。

また当時、梅以外にも様々な植物が大陸から持ち込まれるようになっていた。特に現代でいうところのスパイス類は、非常にめずらしい貴重なものとして珍重された。よってこうしたスパイスは一般的には食としては用いられず、薬用としてのみ扱われていたようである。

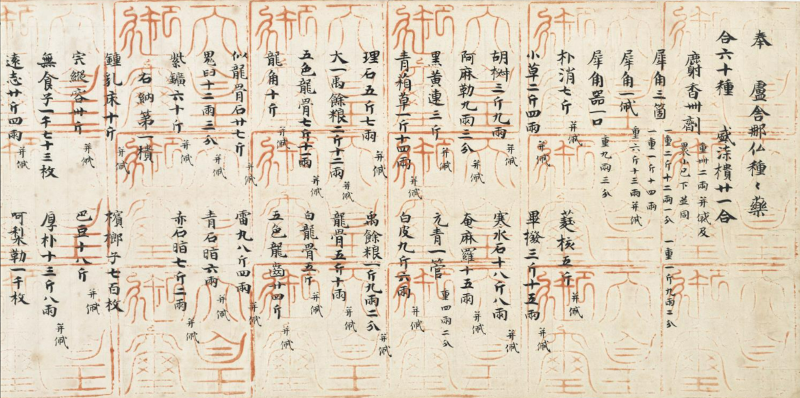

こうしたスパイス類が現在まで正倉院に収められていたことは非常に興味深い。正倉院とは、奈良の東大寺の正倉・宝庫である。奈良時代(756年6月21日)に光明皇后が聖武天皇の御遺愛品など六百数十点と薬物六十種を奉納したのが始まりで、こうした保存物が結果的にタイムカプセルのような役割を果たすことになり、いにしえの文化や習慣を現代に伝える貴重な資料となったのである。

『東大寺献物帳』は正倉院に収められている品目の目録である。これに含まれる『種々薬帳』には、光明皇后が献納した60種の薬物が記されている。この文書には天皇玉璽(天皇が用いる公式印)が隙間なく押されていることから、かなり貴重な目録文書であることがうかがえるようになっている。

『種々薬帳』には植物系生薬だけでなく鉱物性生薬や動物性生薬も記載されている。しかし、それらは除外して、現在でも保管されている植物系の28種類の生薬だけをリスト化して以下に掲載しておく。

【 種々薬帳 】

蕤核(ズイカク・バラ科の成熟した果実の種子)

小草(ショウソウ・中国産の遠志をいうが現存品はマメ科植物の莢果)

畢撥(ヒハツ・インド産ナガコショウ)

胡椒(コショウ・インド産コショウ)

阿麻勒(アマロク・コショウ科アムラタマゴノキの果実か?)

菴麻羅(アンマラ・トウダイグサ科アンマロクウカンの果実片、種子)

黒黄連(コクオウレン)

青葙草(セイショウソウ)

白及(ハクキュウ・ラン科シランの球根)

雷丸(ライガン・サルノコシカケ科ライガン菌)

鬼臼(キキュウ・ユリ科マルバタマノカンザシの根茎)

檳榔子(ビンロウジ・ヤシ科ビンロウの種子)

宍(肉)縦容(ニクジュヨウ・ハマウツボ科ホンオニク)

巴豆(ハズ・トウダイグサ科の種子)

無(没)食子(ムショクシ)

厚朴(コウボク・現在はモクレン科ホウノキ属)

遠志(オンジ・ヒメハギ科イトヒメハギの根)

呵(訶)梨勒(カリロク・カラカシ・シクンシ科ミロバランノキの果実)

桂心(ケイシン・クスノキ科ニッケイの樹皮)

芫花(ゲンカ・フジモドキの花蕾)

人参(ニンジン・ウコギ科コウライニンジンの根)

大黄(ダイオウ・タデ科ダイオウの根茎)

甘草(カンゾウ・マメ科カンゾウの根)

蔗糖(ショトウ・イネ科サトウキビの茎から得られる砂糖)

胡同律(コドウリツ・樹脂の乾燥物)

防葵(ボウキ・現在はツヅラフジ科シマサスノハカズラ)

狼毒(ロウドク・亡失して不明だが、サトイモ科クワズイモの根茎か?)

冶葛(ヤカツ・断腸草あるいは胡蔓藤のクマウツギ科)

このように正倉院には、現在で云うところのコショウ、クローブ、シナモンのようなスパイス類が保管されていた。当時の人々はこうしたスパイスに先端的でエキゾチックなものを感じたのではないだろうか。これらはあくまでも薬として用いられてきたが、そのことはこれらの植物が如何に珍しく貴重なものであったのかを物語っている。

また梅の実も同様に、この時代から薬として用いられていた。まだ青い梅の種や果肉には「青酸配糖体」という糖と青酸が結合した物質が多く含まれるため食べることが出来ない。そこで昔から梅の実には様々な加工が行われてきたのである。

そのひとつに鳥梅(うばい)という古くから薬として用いられてきた加工品がある。鳥梅は、梅の果実を籠に入れ、釜戸の煙で黒く燻して乾燥させたもので、こうしてつくられた鳥梅は、健胃整腸、またこれを煎じて風邪薬としたり胃腸薬として用いられてきた。また鳥梅は紅花の色素の発色を良くするためにも昔から用いられており、化粧紅や布への染色でも重要な役割を果たしてきた。

鳥梅の製法は大陸から伝えられたもので、6世紀に中国で書かれた『齊民要術』には、「作鳥梅法」として、鳥梅が薬用に薫製にした黒い梅実であると説明されている。ちなみに「白梅」は梅干しであり、『食經』の引用して説明されている「曰蜀中藏梅法」は蜜漬けの梅のことである。

鳥梅(うばい)

星子が梅をつかったリキュールであることや、そこにスパイスが加えられていることは、星子を特徴付ける重要な要素である。こうした梅リキュールの存在を、正倉院に収められてきた収蔵品とその時代の背景から考えると、星子は正に「味の正倉院」とも表現できるように思える。

初めて星子を飲んだ時、複雑なスパイス感と、梅の酸と甘味のバランスに驚かされた。星子にはどのようなスパイスが使われているか公開されていないが、このスパイスの味わいが星子のエキゾチックさを演出していることに間違いはない。わたしが星子を「味の正倉院」と考えるのも、その味の構成が古代のペルシャの料理 シクバージ を強く思い出させるものだったからである。星子は、当時から日本で長年にわたって用いられてきた梅に、スパイスという味覚を組み合わせたことで、東西の交易によって行き来が行われたシルクロードを想起させる独特の味わいを生み出しているのである。

正倉院は「シルクロードの東の終着点」であると言われている。わたしには、こうしたシルクロードを経て日本に伝えられた文化や価値観のようなものまでが星子に反映されているように思えてならない。それは私自身で6世紀のペルシャ料理の再現を行った実体験に基づくところが大きいのかもしれないが、それ以上に、星子というリキュール酒が日本的でありながら同時にどこか無国籍性を感じさせるところに最大の理由があるように感じる。確かに星子の味わいは日本的でありながら、同時に中東や西洋的なものも感じさせられる二面性があると言えるだろう。そしてこれは作り手であるデニー愛川の海外での体験や、日本的なものだけに縛られない価値観が十分に反映された故であるように思えるのである。

かつて日本は遣唐使や遣隋使を派遣して、大陸からの文化や知識や美術を積極的に取り入れてきた時代があった。しかしやがて大陸からの文化を取り入れるのではなく、日本独自の文化を志向するように変化してゆくことになる。これによって現代の我々が思うような日本的な価値観が築き上げられ、日本独自の美学や文化が生まれることになったのである。

つまりそうなる以前の時代、奈良時代や天平時代は、中国や遠く西洋の文化がまだ色濃く日本に影響を及ぼしていた時代だったのである。故にそうした時代の価値観や美術品は、現代のわたしたちに何処か日本的でないエキゾチックな感覚を与えるものとなっている。正倉院に収められている宝物は正にそのような時代に日本にもたらされたものであり、故にそうした品々に我々はエキゾチックさが存在するのを感じさせられるのである。

こうした正倉院に収められている品々を思わせるエキゾチックな要素もまた、星子には瓶詰されているように感じさせられる。そういう意味でも星子は「万葉酒」でもあるし、同時に「味の正倉院」でもあると言えるのである。

さて、次に万葉の時代に梅花の宴が行われてから約170年後の出来事に想いを馳せることにしたい。この時代に、同じ大宰府で都を想って詠まれた有名な梅の和歌が生まれることになる。次にその和歌を取り上げることにしよう。

東風 ふかば

菅原道真(845年 - 903年)は大宰府に左遷され非業の死を遂げた人物である。その後、菅原道真は天満天神という神となり、現在は学問の神でもあるとして祀られている。菅原道真の有名な和歌は次のようなものである。

【 作者:菅原道真 】

【 拙訳 】

東の風が吹いたならば、その香りを漂わせてくれ、都の我が家の梅の花よ。主人がいなくなったからといって春を忘れないでいてくれよ

才人として知られた菅原道真が詠んだ和歌である。しかしその類まれない才能のゆえに菅原道真は疎まれ、大宰府に左遷されてしまった。その菅原道真が都の自宅にあった梅を想って詠んだのがこの和歌である。梅花の宴で、先の土師氏御通が詠んだ和歌も都のことを想うものだったが、同じように都を想う和歌を菅原道真が大宰府で詠んだというのは大変興味深い。なぜなら菅原氏は元は土師氏に連なり、菅原道真の曾祖父に当たる菅原古人が、土師から姓を変えて菅原と名乗るようになったからである。つまり都を想って和歌を詠んだ土師氏御通と菅原道真は同じ一族だったということになる。よってこれらの和歌に詠われる遠い都を想う気持ちには同じものがあることを感じさせられる。

しかも菅原道真の母(伴真成の娘)の家系は

星子でつくる「Kochi:東風」を飲むと、そんな菅原道真の和歌や、梅花の宴のことにも思いを馳せることになる。もちろんこのカクテル「東風」の名前は菅原道真の和歌に由来したものであることは言うまでもない。わたしはデニー愛川がかつて六本木6丁目にあった「東風:トンフー」にいらっしゃったことから、ついこのカクテル名を「トンフー」と読んでしまったが、その際に菅原道真の和歌を暗唱しつつこのカクテルが「東風:Kochi」であることを説明して下さった。ちなみに六本木の「東風:トンフー」は最先端中華の店で、かつてYMOのメンバーたちが良く出入りしており、坂本龍一はYMO時代に「東風:トンフー」という曲を書き、同店でライブが行われている。

さてこのカクテル東風は、星子の甘味とブリュットシャンパーニュを合わせた絶妙なバランスの成り立ちがあり、和と洋が巧みに融合したモダンな華やかさと軽やかさを感じさせられる。かつて菅原道真は奈良の都を思い東風を詠んだが、現代で云えば東京から星子が東風となって、西洋に向けて吹くということになるだろうか。星子がもっと世界で飲まれるようになり、東風がもっと西(洋)に吹くようになるのは楽しみである。

春宵一刻値千金

梅花を語るにおいて、ここで北宋の詩人にして唐宋八家(唐・宋代の代表的な書家)の一人でもあった蘇軾(そしょく)について言及しておきたい。書家であった蘇軾の残した「寒食帖」は素晴らしい書で、わたしも朝一番の故宮博物館で、まだ人がいないなか独占してじっくりとこの書に向き合ったことがある。また蘇軾は書もそうだが、詩も素晴らしく、ここでは「春夜」という七言絶句を引用しておきたい。

【 春夜 】

春宵一刻値千金

花有清香月有陰

歌管楼台声細細

鞦韆院落夜沈沈

【 読み 】

春宵(しゅんしょう)一刻(いっこく)直(あたい)千金(せんきん)

花に清香(せいこう)有り月に陰有り

歌管(かかん)楼台(ろうだい)声細細(さいさい)

鞦韆(しゅうせん)院落(いんらく)夜沈沈(ちんちん)

【 口語訳 】

春の夜のすばらしさは、一刻が千金に値するほどである

花は清らかな香がただよい、月には陰がさしている

高殿の歌や音楽に興じていた人々の声も静まっていき

中庭にひっそりとブランコがぶら下がり、夜は静かにふけていく

わたしは蘇軾のこの七言絶句をいつでも

ここで「花に精香あり」と描写されているのは梅花のことである。本稿の始めに夜には香りがあり、暗くなるとその香りが強くなると述べたが、蘇軾の詩でも、月が陰ることによって視覚が削がれて嗅覚が鋭敏になったときに、梅の花香の輪郭がよりはっきりとして、存在感を現すようになった様がうまく表現されている。

こうした梅花の香が強く感じられる理由は他にもある。それは夜が深くなって、それまで騒がしかった歌や音楽に興じていた人々の声が徐々に消えつつあるからである。つまり聴覚が削がれることで、より香りが強く感じられるようになっている時間帯なのである。しかし声細細とあり、完全な無音の静けさではなく、建物内の何処かで話される声が聴きとれないかすかな音で漏れ聞こえている。この声細細と対になっているのが夜沈沈であり、この両句は韻を踏んでいるだけでなく、前者がだんだんと音が小さくなってゆく様子を描写すると同時に、後者は夜がどんどん深くなり暗闇が濃くなってゆく様子をイメージさせている。

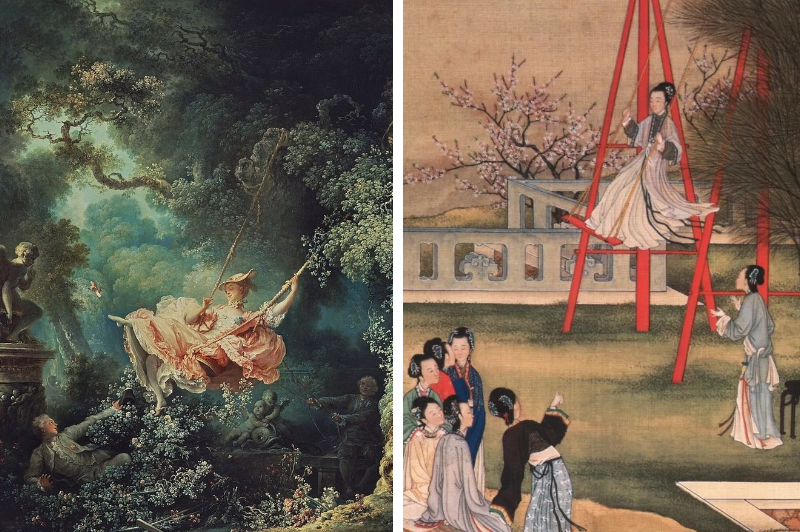

日本では単に春の夜の様子を詠んだ詩であるように思われているが、中国ではこの詩はエロティックな内容の詩であるとも捉えられている。その理由は鞦韆(ブランコ)である。よってこのブランコが何なのかをもっと説明しておく必要があるだろう。わたしの敬愛する、解剖学者・人類学者の金関丈夫が『緬鈴』のなかでブランコについて次のような興味深い話を述べている。

【

(ブランコは)後世の文明国では単なる遊戯の道具になり失せたが、元来は収穫祈願の祭事に、神を迎える択ばれた少女が乗ったもので、この時一般の男女は林間で野合するが、ブランコの少女は眼に見えぬ神と交わる(日本古代の農民は雷神の交具である電(いなびかり)を「いな魂」、また稲妻といった。稲妻の「つま」は女が夫に「わが

...

ブランコが女性のものであり、近世に入ってもなお艶戯の痕を残している例は、ロンドンのウォレス美術館にあって有名なフラナゴールの絵によく表されている。

このようにブランコが春の豊穣と関係した神事と結びつくものであると説明されている。春は恋の季節でもあり、農業においては種まきを始める時期である。こうした農耕における豊作を祈って、少女はブランコに乗せられた。ちなみに鞦韆(しゅうせん)、つまりブランコは春の季語でもある。大地と稲妻の関係を見ると、大地は女性、稲妻は男性である。稲妻が大地に落ちる放電現象によって、空気中の酸素や窒素がイオン化され、これらのイオンが雨に溶け込んで、大地に天然の肥料を提供する。つまり稲妻とは稲を孕ます長い棒であり、これが降り注ぐ大地との交わりによって豊穣がもたらされるのである。よって春にブランコに乗せられる少女は、こうした空中と大地の中間をとりなす存在として空中にある。まずここに鞦韆(ブランコ)に対する本来的なエロティックな視点がある。

また中国では鞦韆(ブランコ)には別の特別なエロティックな要素が含まれている。なぜなら中国には纏足(てんそく)の習慣があり、女性がブランコに乗って足が見え隠れすることは、それだけでエロティックな姿として捉えられていたからである。纏足とは女性の足に布を巻いて、後天的に成長を阻害して足を小さくすることである。このように中国では女性の足に対する強烈なフェティシュ感覚があった。

左:フラナゴール「ぶらんこ」

右:鞦韆の図(梅花が咲いている)

さらにこの鞦韆(ぶらんこ)という遊具が、誰が、いつ遊ぶものだったのかも重要である。原勝郎は『鞦韆考』のなかで次のような興味深い考察を行っている。

【 鞦韆考 】原勝郎

主として鞦韆の枝を弄んだ者は男子ではない。此點に於て西洋と似て居る。

...

面白いことには鞦韆の戯が日中のみならず夜にも行はれたことである。季節が季節であるから夜の屋外遊戯の出來ぬこともないが、夜は夜でまた別の趣があるとなつて居つたらしく、寒食と云ふので火を焚かず月の光りでやつたらしい。唐の元稹の「英籠微月竹籠烟、百尺絲繩拂地懸」と云ひ、同じく韓偓の「夜深斜塔鞦韆索、樓閣朦朧煙雨中」と云ひ元の泰不花が「巧將新月添眉黛」と云ふもの皆春の夜の鞦韆の遊を詠じたものである。

ここには西洋、東洋を問わずブランコに乗るのは女性であることが指摘されている。また興味深いのは「ブランコに乗るのは夜の朧げな月明かりのなかで行われた」ということで、鞦韆が夜の遊びであったということを示している。つまり鞦韆とは、春の夜に女性が遊ぶ遊具だったのである。加えてわたしが指摘しておきたいのは、春夜に鞦韆で遊ぶ最中には闇中梅を始めとした花香があったという事である。それは引用されている元稹の詩『雜憶五首』の別の行に「玉櫳深處暗聞香」とあることや、韓偓の詩『夜深』にも「小梅飄雪杏花紅」という行があることからも明らかである。

興味深いことに西洋のフラナゴール「ぶらんこ」においても、女性の足を下から眺める男性の周りには花が咲いており、確信犯的に男性の左胸の位置には花が描かれている。ここからもまた、西洋・東洋を問わずブランコには花香が付き物であるという文化的なコードが埋め込まれていることが理解できるようになっている。

さて蘇軾の詩「春夜」に話を戻そう。夜が深くなってゆく庭にポツンと取り残されたブランコ、そして馥郁たる梅花の香が宵闇を満たしているシーンはエロティックですらある。そこにあるのは完全な静寂ではなく、声細細とあるのは、ブランコ遊びを終えた女性が、男性と屋敷の奥にある寝室での睦み声が漏れ聞こえているからのようにも思える。先ほどまでは嬌声をあげて女性たちが遊んでいた鞦韆が、夜の闇のなかに残されて夜が増々更けてゆく様子がコントラストとなっているのもとても良い。このように月影る夜に咲いている梅花は、とてもエロティックかつセクシーな存在なのである。蘇軾の詩は、正に春の夜のその一瞬を巧みに描写したものであり、現代人の我々にも悠久の時を越えて、その場にあった梅の花香を感じさせるものとなっているように思える。

BARという空間もこうしたエロティシズムを感じさせられる場所ではないだろうか。暗い中に光の揺らぎがあることや、アルコールやカクテルの香は、蘇軾が描いた「春夜」と同じ空間の共有体験を可能にする仕掛けであるとわたしは思う。

こうした蘇軾の詩を思いながら、星子を飲むのもまた極上の夜の過ごし方である。星子あるいは星子カクテルの注がれたグラスを前に、静かに夜が更けてゆくのを感じるのはBARの楽しみであり、また同時に星子というセクシーなリキュールの楽しみ方でもあるように思えるのである。このような「場」に梅花を添えるように星子があるならば、エロティックかつセクシーな最高の夜を過ごせることは言うまでもない。

そのような春の夜のために、いつか星子をつかった「春宵一刻値千金」という名前のカクテルが出来ることを待ち望みたい。そしてこれこそ星子を使わなければ絶対に実現し得ないカクテルであると思うのである。

ちなみにジャスのスタンダードにもなっている「Get Out and Get Under the Moon」という名曲がある。この曲の日本語タイトルは「月光値千金」で、これは蘇軾の「春夜」にある「春宵一刻値千金」を引用して伊庭孝が付けた。この日本語タイトルは、英語タイトルの音にも意味も近く素晴らしい名訳である。

そのような蘇軾の名詩「春夜」を酒で解釈した新しいカクテルが生まれることを、わたしは切望すると共に、このカクテルは星子のもつイメージをふんだんに引き出すものとなるであろうことを信じて疑わない。なぜなら蘇軾の詩「春夜」だけでわたしは何杯でも酒を飲むことが出来る。これに星子のカクテルが加わるならば、さらに杯を重ねることになるのは間違いないだろう。このような星子のポテンシャルを知り尽くしたカクテルをつくりだすことが出来るのは世界広しと言えどもただ一人しかいないように思える。よってその人物についても次に少し話しておくことにしよう。

Danny's Bar

デニー愛川は、原宿のシネマクラブを始め、六本木の東風、麻布十番のスターバンクを経てきた伝説のバーテンダーとして知られている。東京のナイトシーンの文化は常にデニー愛川の立会いのもとで花開いたと言っても良いのではないだろうか。そしてそのデニー愛川こそが梅リキュール「星子」の産みの親である。

デニー愛川は、アレン・ギンズバーグが亡くなった1997年、神宮前でHOWLというBARを始めている。HOWLで直ぐに思い浮かぶのはアレン・ギンズバーグの代表的な詩である。これはビート・ジェネレイションを象徴する作品であり、ウィリアム・S・バロウズの『裸のランチ』、そしてジャック・ケルアックの『路上』と並んで語り継がれる代表作である。

わたし自身もビート・ジェネレイション文学から受けた影響は大きく、高校生の時に読んだジャック・ケルアックの『路上』は自分の価値観に大きく影響したと思っている。ここではない何処かへの憧れは、常にわたしを魅了することになったからだろうか、数年間、海外で生活するようになったのもやはり『路上』を読んだことが契機だったと思うのである。

また80年代~90年代には、ニューヨークの現代芸術家や、パンク、前衛的なアバンギャルドミュージシャンたちが、ビートニクの作家のウィリアム・S・バロウズをゴッド・ファーザーと仰ぐようになり、自身の作品とウィリアム・S・バロウズの朗読とのコラボレーションが行われていた。ウィリアム・S・バロウズの小説も良く読んだが、こうしたマイナーレコードもわたしはよく収集していたのである。またアレン・ギンズバーグも、詩とは歌われるべきものでもあるとして、何枚ものレコードをリリースしていた。なのでこのような未だにCD化・あるいは配信もされていない、アレン・ギンズバーグの歌や詩の朗読のレコードもまた所有し続けている。

アレン・ギンズバーグの詩「Howl」の朗読は何度も繰り返し聴いてきた。コロラド州ボルダーにあるナロパ大学には、アレン・ギンズバーグ、アン・ウォルドマン、ジョン・ケージらによって設立された「ジャック・ケルアック・スクール・オブ・ディスボディド・ポエティックス(詩学科)」があり、このナロパ大学が1975年8月9日に行われたアレン・ギンズバーグの詩「Howl」の朗読をパブリックドメインで公開している。現在CDや配信されているどの「Howl」の朗読よりも、この朗読が素晴らしく、わたしはこれがアレン・ギンズバーグ「Howl」のベストの朗読であると思っている。是非、以下の音源にアクセスして「Howl」の朗読を聴いて頂きたい。またダウンロードも出来るようになっているのでぜひとも永久保存版にして頂きたいと思う。(Howlの朗読が始まるのは40分50秒からである)

詩の朗読音源

Anne Waldman and Allen Ginsberg reading, including Howl

【 Howl 冒頭部分 】

I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked,

dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix,

angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night,

【 諏訪優 訳 】

僕は見た 狂気によって破壊された僕の世代の最良の精神たちを 飢え 苛ら立ち 裸で夜明けの黒人街を腹立たしい一服の薬(ヤク)を求めて のろのろ歩いてゆくのを

夜の機械の 星々のダイナモとの 古代からの神聖な関係を憧れてしきりに求めている天使の頭をしたヒップスターたち

デニー愛川はHOWLを17年間続けて2014年3月31日に店を閉じた。その店名から、ここがビートニクの吐露する言葉やポエジーに対する共感から生まれた店であったことは明らかである。

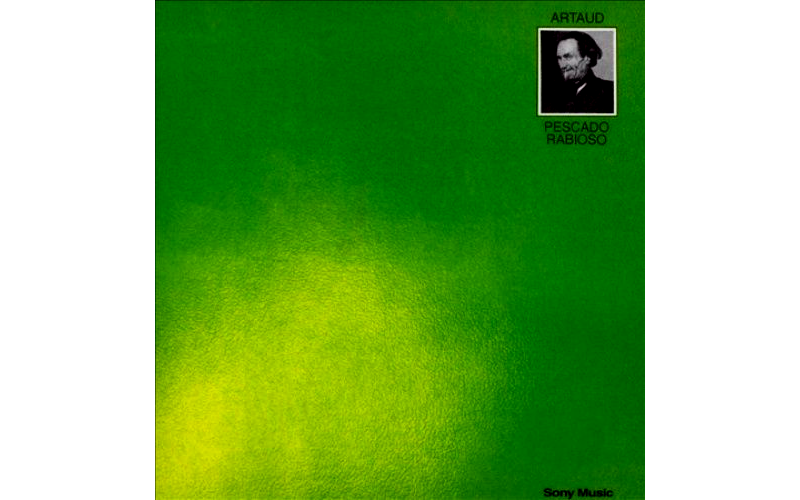

またHOWLの壁には アントナン・アルトー(Antonin Artaud)のポートレイトが架けられていたが、そのことも意味深く思える。 アントナン・アルトーはシュルレアリスムに参加した俳優・詩人・小説家である。わたしもシュルレアリスムの詩や絵画には大きな影響を受けたが、その中でも特にアルトーは異色の存在だったと思う。アルトーは、シュルレアリスム運動に加わるがアンドレ・ブルトンと決裂して4年後に除名となっている。

こうしたことも含めて アントナン・アルトーが後世に与えた影響は大きなものがあった。例えば後にフランスの哲学者ジル・ドゥルーズと精神分析家フェリックス・ガタリは、アルトーの言及した「器官なき身体」という考えを『アンチ・オイデプス』や『千のプラトー』で発展的に述べることになる。これもアルトーが残した後世への影響と見なすべきだろう。

またわたしが愛するアルゼンチンのロックミュージシャン、ルイス・アルベルト・スピネッタ(Luis Alberto Spinetta)が、1973年にPescado Rabioso名義でリリースした「Artaud」というアルバムがある。前作の「Pescado 2」は詩人のアルチュール・ランボーに影響されたアルバムだったが、第三作目の本作「Artaud」は アントナン・アルトーの作品『ヘリオガバルス: あるいは戴冠せるアナーキスト』に対するスピネッタ自身の音楽的なアウトプットとして制作されたアルバムである。アルバムジャケットの右上に小さく アントナン・アルトーのポートレイトが印刷されている。緑と黄色のアルバムは1937年4月2日付でアルトーがジャン・ポーランに書いた手紙で記した「緑と黄色は死の反対色ではないか。緑は復活、黄色は分解と崩壊を意味する」という説明に基づいてデザインされている。

わたしはこのアルバムを何度も聴いてきたのだが、今でもやはり間違いのない名盤だと断言できる。ただ日本では未だにあまりスピネッタの存在が知られていないことが残念である。ぜひこの機会に聴いてみて頂きたい。

サロンとしての「場」

神宮前のHOWLで取り上げられていたアレン・ギンズバーグと アントナン・アルトーという二人の詩人。ともすると、これらアメリカのビート・ジェネレーション文学と、フランスのシュルレアリスム文学には何ら共通点が無いように思えるかもしれない。しかし先に述べたような人々をつなぐ「場」としてのBARの役割から考えると必ずしもこれらが無関係であるとは言えないように思う。

ビート・ジェネレーションでは、アレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアックやウィリアム・バロウズがニューヨークのコロンビア大学で出会ったことが文学活動の始まりである。その後、彼らはモロッコやパリにも住むようになり、カルチエ・ラタンのジートルクール通り9番地(9 rue Git le Coeur Paris)にあった全42室のビートホテル(Beat Hotel)に長期滞在して活動した。25号室にいたアレン・ギンズバーグはここで詩「カディッシュ」の一部を書き、15号室のウィリアム・バロウズは『裸のランチ』や『ソフトマシーン』を完成させている。こうしたことから当時のビートニクスにとって、ビートホテルは一種サロンのような「場」としての機能を果たしていたと言える。

シュルレアリストたちは、パリ7区のグルネル通り(15 Rue de Grenelle, PARIS)にあったピエール・ナヴィルの自宅を1924年10月11日に「シュルレアリスム研究所」として立上げ、同年の12月1日に機関誌『シュルレアリスム革命』を創刊している。彼らは定期的に会合を持ち、仲間との交流を活発に行い、数多くのそうした集合写真を残している。彼らはこうしたサロン的な「場」を中心としたつながりのもと、多くの詩や小説、絵画や彫刻といった芸術作品をムーブメントとして生み出していった。

アンドレ・ブルトンを始めとして、ルイ・アラゴン、トリスタン・ツァラ、ポール・エリュアール、サルバドール・ダリ、イヴ・タンギー、マックス・エルンスト、マン・レイなどが参加して多くの著名な作品を残したのも、シュルレアリストたちが各々の作品を良く理解し、その価値観を共有し合う仲間だったからではないか。

こうした「場」の存在によって、同じ価値観やセンスを有する仲間が集まり、また互いの価値観が磨かれたのである。そう考えるとやはりサロン的な「場」が文化や芸術・文学の醸成に大きな役割を果たしていたことが改めて理解させられる。ビート・ジェネレイションにしてもシュルレアリスムにしても、そうした「場」の存在無しには文学・芸術活動として後世の記録にすら残らなかったのかもしれない。

さて、デニー愛川のBARだったHOWLに話を戻そう。

そこにはアレン・ギンズバーグの詩や、アントナン・アルトーのポートレートが掲げられていたが、これには、BARという形態において、かつてのビートニクやシュルレアリストの集ったのと同じ「場」をつくり出す意味があったからではないだろうか。この「場」というものは、サロンであり、それは人々が集まることで内発的に何か新しいものやクリエイティブなものを生み出そうとする空間である。そのことについては、デニー愛川の次の言葉を引用しておくべきだろう。

何かやろうとしている人間には、

クリエイティブにエンジョイできる店が必要なんだよ。

加えてBARのHOWLには、言葉つまり「詩で酒を飲む」という楽しみが根底にあったのではないかと思う。それは文字通りの詩であっても良いし、また人との会話も見方によっては詩の一部である。

先に蘇軾の「春夜」のところで、わたしはこの詩だけで酒を何杯も重ねられると記した。確かに詩は、時代や文化の違いを越えて読む者の心に訴えるものがあり、我々の心を大きく揺さぶり動かすものなのである。こうした詩を嗜む時、その傍らに酒があるなら、詩の魅力を何倍にもしてくれる精神拡張剤としての役割を果たすことだろう。もちろんそれが主人のつくるスターチャイルドこと星子のカクテルであれば尚更である。

詩で飲む酒

「詩を想いながら酒を飲む」と言うと、高尚でインテリぶっているように思われるかもしれないが、その見方は間違いである。なぜなら音楽に酒は付きものではないか。音楽には歌詞があり、その歌詞がなぜかある時には心にかかり、それから離れられなくなることもある。そういう意味では「詩で酒を飲む」のは何も特別なことではなくて一般的だと言えるのだ。さらに詩そのものを想わなくとも、どこかにそのポエジーを感じながら酒を飲むのであれば、「詩で酒を飲む」と言っても良いだろう。詩とは何気なく目にした文章や、仲間との気さくな雑談にも潜んでいるものなのである。

詩で酒を飲む楽しみを、唐代の詩人の白居易(白楽天)は『北窓三友』で次のように詠んでいる。

【 北窓三友 】

今日北窓下 自問何所爲 欣然得三友 三友者爲誰

琴罷輒挙酒 酒罷輒吟詩 三友㴲相引 循環無已時

【 拙訳 】

今日は、北の窓辺に向かって

何をしようかと自問する

そうだ、私には三人の友がいるではないか

さて、その三人とは誰かというとだな

琴をやめたら、酒を飲んで

酒をやめたら、詩を作る

この三人は交代で、私の相手をしてくれ

いつになっても果てることがない

これこそ正に「詩で酒を飲む」楽しみを詠んだものと言えるだろう。詩と音楽と酒を友として、いつまでも楽しむことが出来、その時に飲む酒は人をクリエイティブにする活性剤となる。アルコールが種のように、あるいは養分のように人の内に落ちてきて、そこからアウトプットされる個々の表現を通して花を咲かせるのである。

人をクリエイティブにさせ、楽しませる酒と空間。こうした一見無駄とも思えるものが、人の人生においては最も必要な豊かさである。北窓に向かい、琴を爪弾き酒を飲み、詩をつくる白居易の姿を想うと、独酌の喜びと、充実した満ち足りた時間の流れを感じさせられる。わたしにもこうした三友がいつも変わらずに居てくれることに心から感謝したい。そして星子は、「三顧の礼」をもって是非とも迎えたい友のひとりなのである。

デニー愛川

リキュール「星子」を語ることは、それ即ちデニー愛川について語ることである。従って本来であればデニー愛川について語ることで、星子の魅力を語るのが流れであるように思えるのだが、あえてそうした方法で星子を語らないことにした。なぜならデニー愛川その人の魅力はそれを個人的に良く知る人々がすでに多くを語っているし、またデニー愛川のいるBARを訪ねてカクテルを頂き直接話をお聞きする以上にその魅力に触れる最上の方法はないはずだからである。よってここでわたしが語ってきたことは、デニー愛川の化身ともいうべき「星子」と、わたしが星子を飲んで個人的に感じた諸々でしかない。

星子を知るには、夜の帳が降りたら蝋燭を手にしてBARに行くことである。そしてデニー愛川のつくる星子カクテルを口にすれば、おのずから多くを理解することになるだろう。デニー愛川に星子のカクテルをつくって出して頂くと、自身の作品でもある星子に対する愛情がひしひしと伝わってくる。こうした作り手の思いが溢れた酒は間違いのない良酒である。そしてこうした酒を飲みながらわたしは、星子はデニー愛川の化身であることを感じさせられるのである。

星子にはヴィンテージがあり、年によってさまざまな個性がある。デニー愛川は「愛も魂もない、ラボのような環境から生まれた酒はヴィンテージになり得ないんだよ」と言う。つまり年によってムラがあることをあえて良しとすることで、より血の通った愛情あふれるリキュールに星子は仕上げられていることが分かる。これは人生の様々な異なるステージを経験してきたデニー愛川の生き方が投影されたものでもあるとわたしは思うし、それゆえに星子はデニー愛川の化身であると思うのだ。 デニー愛川は様々な伝説をもつバーテンダーである。しかしながら様々な伝説的なバーを手掛けたことも、ハーレーでスタージスに行ったことも彼のもつある一面でしかないのかもしれない。そしてそれは星子のヴィンテージと同じことであると言えるのだろう。よってわたしはデニー愛川を語るには星子を語るべきだし、星子を語るにはデニー愛川を語るべきだと思うのである。

かつて神宮前にあったHOWLに掲げられていた

アントナン・アルトー(Antonin Artaud)のポートレイト。

そのアルトーの詩「La liqueur des rêves」の次の言葉は、 デニー愛川と、その化身である星子の本質を代弁するものであるかのようにわたしには思えてならない。

【 La liqueur des rêves 】

Et quant à l'apparence physique de mes rêves, je vous l'ai dit: une liqueur.

【 訳文 】飯島耕一訳

してぼくの夢の物理的な外見はどうかというなら、ぼくはそれをすでにあなたに告げた。

すなわち一杯のリキュール酒だ。

梅リキュール「星子」の姿にはデニー愛川の姿が透けて見える。日本のリキュールでこんなにも作り手の姿を感じさせる酒は他にないだろうし、年々の出来のムラを良しとするその姿勢もまた、人生のステージによって変ることが人の様々な一面を味わうことに通じているように思う。そうした デニー愛川の生き方に触れるためにも毎年、新しい星子を飲むべきだと思う。なぜなら、それこそがすなわち「デニー愛川の夢の物理的な外見、一杯のリキュール酒(星子)」であることに他ならないからである。

参考資料

『星子 公式サイト』 Starchild Inc. / Plum Shokuhin Inc.

『春夜宴桃李園序』 李白

『文選』 昭明太子蕭統

『梁塵秘抄』 列聖全集編纂会 編

『ホモ・ルーデンス』 ヨハン・ホイジンガ

『遊びと人間』 ロジェ・カイヨワ

『コーヒーハウス』 小林章夫

『Truth and Method』 ハンス=ゲオルク・ガダマー(Hans-Georg Gadamer)

『万葉集』梅花の宴 大伴家持

『万葉の鳥』 山下景子

『木の伝説』 石上堅

『梅 Ⅰ』 有岡利幸

『種々薬帳』 正倉院

『齊民要術』 賈思勰

『東坡全集』 蘇軾

『お月さまいくつ』 金関丈夫

『鞦韆考』 原勝郎

『Hanako FOR MEN 特別保存版 BAR入門』 マガジンハウス

『ドロップアウトのえらいひと』 森永博志

『菊の精物語における花の擬人化と皇統の再生』 メリッサ・マコーミック

『アンチ・オイディプス: 資本主義と分裂症』 ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ

『千のプラトー』 ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ

『シクバージ(sikbāj)』 河田容英