屈到

屈到の父親、屈蕩にはあるエピソードが残されている。

B.C.597年6月、邲の戦いのとき、楚荘王は屈蕩の兵車に乗った。荘王は戦いの途中、右の部隊の車を見て乗り換えようとしたが、屈蕩は「この兵車で戦を始められたのですから、最後までお乗りください」と諌め、荘王がそのまま左の車に乗ったことから、これ以降、楚の兵車は左を上位として先にたてることになった。B.C.548年に屈蕩は莫敖(軍の最高位である司馬の次位)についた。

その息子の屈到も、B.C.558年に莫敖となったが、父親の屈蕩の位を継ぐ形で、莫敖となったのではないかと考えられる。その屈到に関する事績はあまり残されておらず、B.C.547年に亡くなっている。

屈到の息子は屈建である。彼はとても有能な人物であったらしく、多くの記録が残されている。B.C.551年に楚康王は、薳子馮を令尹に、公子キを司馬に、 屈建が莫敖に任命された。それから3年後のB.C.548年に薳子馮が没したので、屈建は令尹となった。

この令尹という位は、軍と内政を司る最高位となるので、宰相のようなポジションにあたり、祖父や父の軍を司る以上の、重要なポジションを得たことが分かる。

ある時、屈建は戦において舒鳩を滅ぼし大きな功績をあげたことがあった。そのため楚康王は賞を与えようとしたが、屈建は辞退して「亡き大夫の薳子馮の手柄です」と言い辞退した為に、薳子馮の息子が褒美を受けることになったというエピソードが残されている。

屈建一族の地位

記録書『春秋左傳』を見ると、

もともと屈氏は、楚の武王の子であった

『世本』には「屈蕩、屈建之祖父」と述べられているが、

屈蕩の紹介部分で、菱を好物とした息子の屈到を飛び越えて、孫であるが屈建が紹介されているところが興味深い。

実は色々と文献を見ても、屈蕩と屈建に関するエピソードは多く記録されているが、屈到に関してはエピソードに乏しい。

莫敖という位についた事や、後で詳しく述べるが、菱が好物であったという記録ぐらいである。

こうした事から、もしかすると屈到は「親の七光り」のような人物だったのでは?という印象をもってしまうのである。

(その理由は、追々述べることにする)

また春秋時代の楚国の屈氏に関する家系について関心があるならば、是非、以下の論文を参照されたい。

家系図があり、人物間のつながりを確認できるのが興味深い。

「春秋期の屈氏について」 山田崇仁

菱を好物とした屈到

屈到は菱が好物であった。そのことは『韓非子 難四』に述べられている。これに加えて、それに関する屈到と屈建に関するエピソードが、「資治通鑒外紀の第7巻」および 「国語・楚語上」に記録されている。以下、国語・楚語上の引用である。

【 国語・楚語上 】

屈到嗜芰,有疾,召其宗老而屬之,曰:「祭我必以芰。」及祥,宗老將薦芰,屈建命去之。宗老曰:「夫子屬之。」子木曰:「不然。夫子承楚國之政,其法刑在民心而藏在王府,上之可以比先王,下之可以訓後世,雖微楚國,諸侯莫不譽。其《祭典》有之曰:『國君有牛享,大夫有羊饋,士有豚犬之奠,庶人有魚炙之薦,籩豆、脯醢則上下共之。不羞珍異,不陳庶侈。夫子不以其私欲干國之典。」遂不用。

(原文へのリンク)

【 訳文 】

屈到は芰(菱)が好物であった。病に倒れて死が近づくと、家臣(宗老)に「私の祭祀では菱を使うように」と命じた。

屈到が死んで葬祭が行われると、家臣が菱を供えようとした。しかし屈建(子木)は菱を祭壇から持ち去るように命じたのである。

家臣は「これは夫子(屈到)が言い遺したことです」と言った。

しかし屈建は言った「夫子(屈到)は楚国の政を奉じ、その法刑は民心に留められ、王府にも保管されている。

上は先王と較べることができ、下は後世を訓導することができる人物だったので、たとえ今後、楚国でその栄誉を称えられなくなっても、諸侯が忘れることはないだろう。

祭典(祭祀の規則)にはこう書かれているではないか、

『国君は牛、大夫が羊、士は豚犬、庶人は炙った魚を供える。籩豆(礼器)や脯醢(干肉・肉醤)は国君から庶民まで使うことができる。

珍味を供えず、種類を多くしない』

よって夫子(屈到)が私欲によって国の典(きまり)を犯すことは許されないのである。」

それで菱は供えられなかった。

これを読むと、屈到は菱が好きだったため、自分の葬儀に菱を供えるようにという遺言を残したのだが、息子の屈建は、祭祀の規則に反するとして菱を供えなかったことが分かる。

結果的に父親の屈到の面子丸がつぶれな気がするし、取り方によっては、息子の屈建は親が規則を犯すのを防いだとも取れる。

いずれにしても、屈到が菱が好きだったために招いた誤りという事である。

なぜ屈到はそんなことを命じたのか? それは屈到がそこまで厳密な人物でなかったか、あまり頭が回っていない人だったのか、

それとも無理に自我を通そうとする程、あまりにも「菱が好き!」過ぎた故かと思われる。

先にも述べたが、屈建は賞を与えられようとしても「人の手柄である」として受け取ろうとしなかったので、やはり強く「理」を通す人物であったものと思われる。そして屈建はこうした「理」基づいて、戦功をあげ、宰相となったと考えられる。屈建という人には厳格できっちりしている印象の人物像が浮かんでくるのである。

政治家の公費の使い方が問題になることが多いが、この点、現代の政治家も屈建のような頑なさをぜひ身に着けてもらいたいと思うのである。

それに対して菱好きの父、屈到はちょっと残念な印象が残る。記録もあまりなく、取り上げられても、この菱に関する残念なエピソードである。

しかしながらこのエピソードは、曾晳とその息子である曾子の「洋棗(ようそう)」に関するエピソードと比較してみると、確かに興味深い対比を導き出せるに違いない。

面白い対比があると思う。

親の好物をどのように扱うか。「理」でもってその思いを退けるか、それとも「孝」でもって扱うか。

ここは迷うところであり、究極的にはそれぞれのパーソナリティが反映された選択に根差すことになるのだと思う。

屈原について

乗りかかった船というよりは、むしろ避けて通れぬほどに、屈氏一族について語るのであれば、その子孫にいる

屈原はB.C.343年に生まれ~B.C.278年頃に亡くなったので、先に述べた屈建から250年ぐらい後の人物である。

『史記』屈原賈生列伝は、

屈原について以下のように伝えている。

「屈原は博学で記憶力にすぐれ、治乱のあとを知り、

「屈原は王がひとのことばを聴きわける耳がなく、

このように説明されている。屈原は頭が切れる人物で、それゆえに妬まれてもいたようである。また筋を通す剛直な性格の人であったことも分かる。

この辺は祖先の屈建と似ていて、筋が通らぬと考えて褒美を受け取らなかったり、父親である屈到の祭事において「菱」を供えさせなかったエピソードを思い出させる。

やはり血は争えず、先祖と同様の気質が屈原にも宿っていたのである。

最終的に、屈原は秦の張儀の謀略を見抜き踊らされようとする懐王を必死で諫めたが受け入れられず江南に左遷される。

その頃に、自分の置かれた境遇をもとに書き残した長編詩である『離騒』は傑作である。

失望した屈原は、江水のほとりに行き、解けた髪の毛を振り乱したまま水際を沈吟彷徨していたところ、漁夫に呼び止められる、そしてその漁夫は尋ねた。

「あなたは三閭大夫ではありませぬか。どうして、こんなところに来られたのですか?」

「世を挙げて混濁しているのに、われひとりが清く、衆人がみな酔っているのに、われひとりが醒めているので、追放されたのである」

「世を挙げて混濁しているなら、どうしてその流れに従わないのですか。衆人がみな酔っているなら、どうしてその糟を食らい、その

「誰がその身の清浄に垢やほこりを蒙るに堪えよう。むしろ長江の流れに身を投じたほうがましだ」と言い、

石を抱き

屈原:横山大観 画

屈原:横山大観 画

さて横山大観は屈原を描いており、その画はまさに江水のほとりで、解けた髪の毛を振り乱したまま水際を彷徨している姿である。 実はこの絵は東京美術学校を追われた岡倉天心を屈原に重ね合わせた作品なのである。 花を手にして荒野をさまよう道服姿のその屈原の姿には悲壮感がただよっており、大観の代表作のひとつとなっている。

屈原と粽 の関係

屈原に関連して幾つかの事柄を取り上げておきたい。

まずは

入水自殺のあと屈原の無念を鎮めるため、また人々は亡骸を魚が食らわないように魚のえさとして笹の葉に米の飯を入れて川に投げ込むようになったのだが、

これが

屈原の死後、千年ほど後、六世紀に書かれた『

こうした謂れがあり、屈原の命日と言われる五月五日に

日本の粽に関する情報

屈原とドラゴンボート

現代のドラゴンボートはスポーツ競技であり、1名の太鼓打ちに10名~20名の漕ぎ手、1名の舵取りで競技参加が行われている。 ボートは中国に由来する幅が狭くて非常に長い船を使い、たいていは龍の頭と尾で装飾され、大きな太鼓が載せられているのが特徴である。

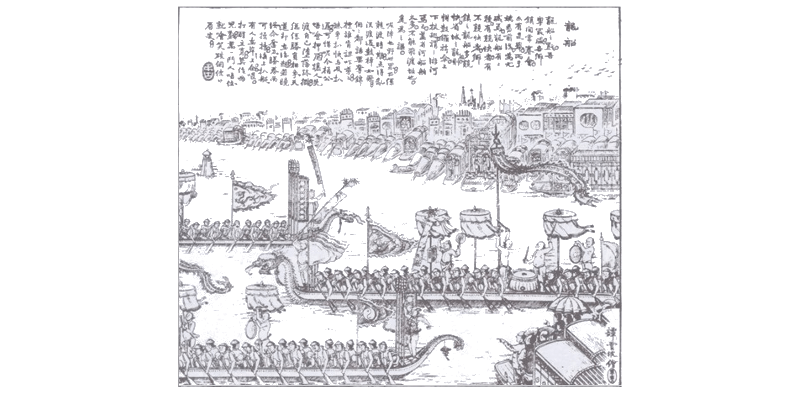

龍船:ドラゴンボート

龍船:ドラゴンボート

最もポピュラーなドラゴンボート起源は、屈原が入水した後、これを知った近くの漁民達が、救出のため急いで漕ぎ出したことに端を発したということになっている。

また先に述べたように、水中に沈んだ屈原が淵に潜む竜や魚に襲われないよう、竹筒に蒸した米を詰めて水中に投げ込み、

ドラや太鼓を打ち鳴らして探し回ったこともその起源のエピソードには含まれている。

今では漕ぎ手のリズムを合わせるために太鼓は使われているが、本来は、竜や魚を威嚇し、屈原を探し出すために打ち鳴らされていたのである。

以来、屈原が入水した旧暦5月5日の端午節に、その霊を祭るためのドラゴンボートレースが各地で行われており、

日本の端午の節句や、「ちまき」と同様に季節の風物詩になりつつある。

昔のドラゴンボート(競渡)

屈原の命日とされる5月5日に、ドラゴンボートを使ってレースをするという行事はかなり昔から盛んに行われていた。

『荆楚歳時記』は、荆楚つまり現在の湖南省、湖北省を中心とする六朝時代の習俗を、正月から12月までの歳時を分けて記した書物である。ここには5月5日に屈原が泊羅に身を投げたのを悼んで始められた風習であると記されている。

他にも伍子背の量を迎えるために勾践が始めたとする説も併記してあるが、いずれにしても呉越や楚などの長江流域で行われてきた古からの風習であったことが分かる。

その当時のドラゴンボートレースは「競渡」として記載されているので注目して頂きたい。

「是日競渡採雑薬」は荆楚歳時記でドラゴンボートの由来が該当する箇所

屈原は楚の人であり、水没した

唐代のドラゴンボート(競渡)

時代がさがって唐代のドラゴンボートの様子は、長安から左遷されて赴任してきた役人で、尚且つ詩人であった知識人たちによって記録されている。

この当時、古文復興運動を実践し唐宋八大家であった、柳宗元と韓愈も南方地域に左遷されて南方の記録を残している。

特に柳宗元の記した『永州八記』は唐代の南方の様子を伝える内容となっている。

他にも白居易、

今でこそ、中国南部は香港をはじめ大きな都市を有して発展しているが、実は唐代には、南方は蛮夷(野蛮な未開の地)として扱われていた。 よって長安とはまったく異なるエキゾチックで人外魔境の地に左遷されしまった感も相まってか、 詩人たちの誰もがどちらかというとネガティブなスタンスから南方の様子を描写している。 柳宗元が「奇異、小虫、水 草、櫨梨、 橘柚によって、苦、塩味、酸、辛を味わい、唇を刺し鼻を裂き舌を縮め歯を渋くした」と書いた部分は、 長安とは異なる、南方蛮夷の文化のなかでの特異な食体験を明らかに否定的に記した部分である。

さてドラゴンボートに話しを戻そう。劉禹錫は「競渡曲」という詩の中で、競渡の発祥の地とされる武陵(現在の湖南省 常徳市のあたり)での祭の様子を生き生きと描いている。 以下にその詩を引用して示す事とする。

【 競渡曲 】 劉禹錫

沅江五月平堤流,邑人相將浮彩舟。

靈均何年歌已矣,哀謠振楫從此起。

楊桴擊節雷闐闐,亂流齊進聲轟然。

蛟龍得雨鬐鬣動,螮蝀飲河形影聯。

刺史臨流褰翠幃,揭竿命爵分雄雌。

先鳴余勇爭鼓舞,未至銜枚顏色沮。

百勝本自有前期,一飛由來無定所。

風俗如狂重此時,縱觀雲委江之湄。

彩旗夾岸照蛟室,羅襪淩波呈水嬉。

典終人散空愁暮,招屈亨前水東注。

「競渡曲」 内容

雷が轟くかのように太鼓やばちを鳴らして応援しあう中で、流れを横切って一斉に進んでいく船を龍や虹になぞらえて激しく争う様子を映し出し、

刺史の判定によって雄雌が決せられると勝者は沸き立ち、敗者は押し黙って暗く沈むといった民衆の生き生きとした姿が描かれる。

このように勝敗にこだわって荒々しく競い合う参加者の感情まで細やかに描かれている視点は中唐以前はないものである、

以下は決着の瞬間に湧く観衆の様子などを描いた後、祭りの後の余韻に浸って詩が終えられている。

引用:「元稹の異文化認識 : 白居易との應酬を中心に」P10(本論文に記載のページは114)

ドラゴンボートでの勝者と敗者の一喜一憂、競争する艇と観客のライブ感、そして祭りのあとの寂しさ(吉田拓郎の歌にもあるような...)まで、

きっちりと描かれており、躍動的でありながら、尚且つその後の静けさや寂しさといったコントラストまで感じられる詩である。

こうした競争の盛り上がり、南方の土着的な力強さが昔から人々を熱狂させ、それが現代のドラゴンボート競技でも変わらずに受け継がれている事に興奮せざるを得ない。

つづいて

| 楚俗不愛力 | 楚俗力を |

|---|---|

| 費力為競舟 | 力を費やして舟を競うを為す |

| 買舟俟一競 | 舟を買いて一位を待ち |

| 競斂貧者賕 | 競は貧者の賕を |

| 年年四五月 | 毎年 四か五月 |

| 繭實麥小秋 | 繭賓 麥は小秋 |

| 積水堰堤壞 | 水を積みて堰堤壊れ |

| 拔秧蒲稗稠 | 秧を抜きて蒲稗桐る |

| 此時集丁壯 | 此の時 丁壮集い |

| 習競南畝頭 | 競を習う 南畝の頭 |

| 朝飲村社酒 | 朝に村社の酒を飲み |

| 暮椎鄰舍牛 | 暮に鄰舍の牛を椎つ |

| 祭船如祭祖 | 船を祭るに租を祭るが如く |

| 習競如習讎 | 競を習うに讎を習うが如し |

| 連延數十日 | 連延 数十日 |

| 作業不復憂 | 作業 復た憂えず |

| 君侯饌良吉 | 君侯 良吉に供え |

| 會客陳膳羞 | 食客 膳羞を陳ぬ |

| 畫鷁四來合 | 畫鷁 四方より来て合し |

| 大競長江流 | 大いに長江の流れに競う |

| 建標明取舎 | 標を建てて取舎を明らかにし |

| 勝負死生求 | 勝負 死生求む |

| 一時歓呼罷 | 一時 歓呼罷まば |

| 三月農事休 | 三月農事 |

| 岳陽賢刺史 | 岳陽の賢刺史 |

| 念此為俗疣 | 此を念いて俗疣と為す |

| 習俗難盡去 | 習俗 盡くは去り難く |

| 聊用去其尤 | 柳か用て其の尤なるを去る |

| 百船不留一 | 百船一をも留めず |

| 一競不滯留 | 一たび競えば滞留せず |

| 自為裏中戲 | |

| 我亦不寓遊 | |

| 吾聞管仲教 | 吾聞 管伸の教え |

| 沐樹懲墮遊 | 樹を沐て堕落を懲らすと |

| 節此淫競俗 | 此の淫に競う俗を節けば |

| 得為良政不 | 良政を為すを得るや不や |

| 我來歌此事 | 我來りて此の事を歌うは |

| 非獨歌此州 | 濁り此の州で歌うに非ず |

| 此事數州有 | 此の事 數州に有り |

| 亦欲聞數州 | また數州に聞かしめんと欲す |

【 上記の詩の内容 】

楚の人々は力を惜しまず、力を尽くして競渡(ドラゴンボートレース)に取組む風習がある。

一度の競争のための艇にお金をかるため、この競技はさながら貧乏人から財産を奪うようなものである。

毎年4月か5月の麦秋のころ、増水は堤防を決壊させ、稲よりも蒲の穂が一面に茂るようになっても、

その時期には、若者たちは集って練習に夢中になる。朝から酒を飲み、暮れ頃になってようやく牛を追うしまつである。

彼等は祖先を祭るかのように艇を祭り、復讐を果たすかのように訓練に没頭するため、数十日間も農作業を顧みなくなる。

君侯はもてなしを行い、食客はそのご馳走を断らない。艇は各地から集まり、盛大に長江において競技を行う。

掲示板を掲げて試合の勝ち負けを示し、真剣勝負に挑む。競技が終わり歓声も鎮まってしまうと、その後は3ヶ月も農作業を休んでしまう。

岳陽の賢い政治家は、これを

これを見ると、ドラゴンボートレースの祭りが非常に盛大で、それに人々がいかに熱心に打ち込んでいたかが伺える。

祭りの前から、準備に専念するあまり、仕事もなおざりになっていたようである。

またレースの終了後3か月間も、仕事に戻らないというのも南方特有の、のんびりさを感じさせられる。

リオのカーニバルも1年かけてカーニバルの準備を行い、祭りの終わった翌日から、翌年の祭りの準備を始めると言われているが、

唐代のこの地方の人々の生活も、ドラゴンボートの祭りを中心に回っていたとも言えるぐらいの打ち込みようだったのではないだろうか。

詩の後半では、そうした慣習は正すべきであるという政治的な内容となっている。

作者の元稹は詩人であると同時に、政治家なので、このような事を正すという政治的視点は外せないのだろう。

人によっては、ともするとこの祭りそのものを悪習のように元稹が捉えていたと思うかもしれないが、

そんなことはなく、元稹はすべてを否定している訳ではない。ただ正すところは正すというスタンスであることも理解しておく必要があるだろう。

それにも増して、いかに唐代のこの地方の人々が、生き生きとドラゴンボートに打ち込み、それを生きがいとしていたかをビビットに感じられる資料となっていることにこそ、この元稹の詩に大きな価値があると思う。

起源となった屈原も同様に、まさにこの地の詩人であり政治家であった。

ということは、元稹のドラゴンボートレースに関する物言いも、遠まわしな先輩批判になるんじゃないか?と思ってしまう...。

これに関しては屈原もまさか自分の入水がそんな大事になって、臣民が農作業も手つかずになるほど入れ込んでしまうとは思いもしなかっただろう、と弁護しておきたい。

また『

でもおかげで、屈原の精神と、

参考文献

「春秋期の屈氏について」 山田崇仁

「蠻夷の光景 : 中唐の異文化受容史」 好川 聰