赤壁の賦

「赤壁の賦」は蘇東坡の代表作の詩である。宋の元豊五年(1082年)旧暦七月十六日夜の時の事が詩の中で詠まれている。

三国志で有名な赤壁の戦いは西暦208年の出来事であり、それから約800年後に、蘇軾が訪れた古戦場とされる場所の景色と、それを前にしての蘇軾の心情が綴られている。

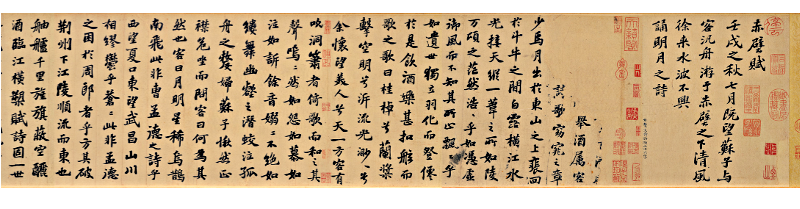

前赤壁賦 蘇軾 書

「赤壁の賦」は2つの詩によって構成されている。最初は7月に書かれた「前赤壁の賦」、そしてもうひとつは、それから3ヶ月後の10月に書かれた「後赤壁の賦」である。

「前赤壁の賦」の内容は、蘇軾が明月の下、客人と舟遊びして、覇を競って赤壁で大激戦をした魏の曹操や呉の周瑜の栄枯盛衰を偲びつつ、自分のはかない身の上を嘆くが、やがて英雄も流人も大自然の前では限り有る命しか持ち得ない、儚い存在であることを悟る。長江の清風を楽しんだ感慨が詠まれている。

「後赤壁の賦」では、冬の赤壁に遊んだ際の景色(冬の月夜、水量が少ない江石が露出し凄惨な景色)について詠んでいる。

実は、蘇軾が遊んだ赤壁は、偽の赤壁である。

蘇軾が訪問したのは湖北省黄岡市黄州区西北の長江北岸の赤鼻磯であり「東坡赤壁(別名、文赤壁)」と呼ばれている。この地は実際の戦場ではなかったのだが、晩唐の詩人杜牧が詩に詠んだことから赤壁の古戦場と見なされるようになり、蘇軾の作品によって、実際の古戦場以上に有名になってしまった場所である。本来の赤壁の戦いの古戦場は、湖北省蒲圻市(現:赤壁市)西南の長江南岸に位置する赤壁山である。

蘇軾の妻について

『美味求真』には、妻が、夫の蘇軾のために酒を準備していたことが述べられている。その出典がこの「赤壁の賦」である。以下のように記されている。

「我有鬥酒,藏之久矣,以待子不時之須」

ここで「妻は、私は一斗の酒をもっています、長い間蔵しておりました、あなた様の不意の求めをお待ちしておりました」と述べて、夫のために酒を持たせたことが記してある。

蘇軾は、二人の妻と数名の妾をもったと考えられている。正妻は王弗、もう一人が後添いの王閏之である。妾の中では彼が寵愛した王朝雲が詠まれた詩から、その存在が知られている。正妻の王弗と、後添いの王閏之は姉妹である。

正妻の王弗が亡くなったあと、妹の王閏之が、蘇軾と結婚して妻となっている。そしてこの王閏之が「赤壁の賦」で酒を準備していた賢妻である。

ここで思うことは、もし蘇軾が酒好きならば、妻は酒を切らさぬようにいつも自宅には酒が備えられていることだろう。しかし、妻がとっておいた酒が出てきたということは、この酒が特別に良い酒であったか、それとも蘇軾は、酒を家ではあまり飲まないので日常的に酒は家にないかのどちらかである。実際にどうだったかに関しては、次の蘇軾の言葉から明らかになるだろう。

蘇軾と酒

酒に関する詩を蘇軾はたくさん詠んでいるが、実際には、蘇軾はあまり酒を飲まなかったようである。彼自身、自分の酒量について以下のように書き残している。

【 書東臯子傳 】

予飲酒終日不過五合天下之不能飲無在予下者然喜人飲酒見客舉盃徐引則予胸中為之浩浩焉落落焉酣適之味乃過於客閒居未嘗一日無客客至未嘗不置酒天下之好飲亦無在予上者

【 書き下し文:

予、酒を飲むこと終日にして五合に過ぎず。天下の飲む能わざる、予の下に在る者なし。然れども、人の酒を飲むを喜び、客の盃を挙げて徐ろに引くを見れば、即ち予は胸中これが為に浩浩然、落落然として、酣適の味、即ち客に過ぐ。閑居に未だ嘗て一日として客無くんばあらず。客至れば、未だ嘗て置酒せずんばあらず。天下の飲むを好む、亦、予の上に在る者無し。

【 訳文 】

私は一日中酒を飲んだところで、五合(日本の升では一合半)を超えない。世界中で私ほど酒を飲めない者はいない。けれども、人が酒を飲むのを見るのは好きだ。友人が盃をかざしてゆっくりと酒をあおるのを見ていると、私は胸の内が広々としてからっとした気分になる。酔い心地の良さは、私の方が友人に勝るかもしれない。私のわび住まいには、一日だって客の来ない日はない。客が来れば酒を出さない時はない。世界中で私ほど酒を飲む事を愛する者はいないのだ。

蘇東坡は一合半しか飲めない下戸だったようである。しかし皆で飲んで愉快に心がうち解け合うのを無上の喜びとしていた。そこで客人の為に酒は切らさないようしていたと述べている。「赤壁の賦」の時も、家に帰れば酒があることは分かっていたのだろう。しかし妻が取って置いた酒が出てきたと記すことにより、蘇軾は、詩句に華を添えようとしたと思われる。

下戸とグルメ

歴史上グルメとされている人物には、下戸が多い。酒を飲まない分、食べ物に注意が向く為に、下戸はグルメ志向となるのかもしれない。

また酒飲みは、酔って楽しく騒ぐことを喜びとしていて、料理の味は二の次(そこに女も絡めば三の次)という者も少なくない。故に酒飲みは、グルメになり得ないという考え方もあるだろう。

木下謙次郎も『美味求真』のなかで酒飲みが、食事をおなざりにする傾向があることを指摘している。その部分を以下に引用する。

【 一章 】

食べることが好きな人が、必ずしも味を好む人であるという訳ではない。 いわゆる大酒飲みで大食漢である長吞大嚼というような者どもは、嗅覚や味覚の両方で、繊細さや精妙の境地には到達していない。 中国の犀首、伯倫(晋)は大酒飲みで、廉頗(趙)典韋(魏)は大食いで有名であったが、このような者は美味求真とは何の関係ない者たちである。

【 一章 】

もし至味を、どこにでもあるような一般の料理店で働きながら探求しようというのならば、それは木の中に魚を探すようなものだろう。そうした料理店が愛して迎えるものは味神ではなくて沢山のお客でしかない。そうした客の多くは酒をのみ、芸姑と戯れることを目的としているのでなければ、しょせんは耳餐目食、いたずらに奇を追って、珍しいものを求めるにとどまっているだけで、味の真否を問うことはない。

【 四章 茶屋風会席料理について 】

試みにご飯を注文すれば、本来は飲酒遊興の為の場所であるので、女中も芸妓もご飯を注文するような野暮な客に取り合うようなものは一人もおらず、座敷は芸人の余興、芸妓の踊り、お客の旦那芸で演芸場と化し、タバコの煙はもうもうと室内にたちこめ、ほこりと菌が膳上に降り積もり、ここに酔狂の客がおり、あそこに酔って倒れている人がおり、酒宴で、あたり一面に杯や皿が散らかっている中で夜を撤し、結局は食事が取れないか、もしくは開宴から数時間後からになって、決まった時間に食事を取る習慣の人には迷惑なのである。

このように『美味求真』のなかで木下謙次郎は、酒飲みと美味求真が縁遠いものであることを述べている。

古来、中国においても宴席がとにかく酒呑み達に占領されてきた傾向があったと見え、下戸達は非常に憤慨して、酒呑み達を罵っていたようである。『随園食単』では以下のように述べている。

【 随園食単 】

味之善悪惟醒人能知之

惟酒是務焉知其余

而治味之道掃地矣

【 訳文 】

正しい判断力が出来るのは醒めた人だけであり、味の良し悪しも醒めた人だけが理解できる。

「酒を飲んでいるのに、どうしてそれ以外の事を気にとめるだろうか」

(竹林の七賢のメンバーであった劉伶が述べた『酒徳頌』からの出典)

これでは料理の道は地に落ちてしまう。

『随園食単』の著者である袁枚も下戸だったようで、酒に関する項目のなかで次のように述べている。

【 随園食単 : 酒 - 総論 】

余性不近酒,故律酒過嚴,轉能深知酒味

【 訳文 】

私は生まれつき酒を嗜まない。故に酒を吟味することに非常に厳しいので、ますます酒の味を深く知る事ができるのである。

【 随園食単 : 酒 - 飲烏飯 】

余素不飲酒

【 訳文 】

私は元来、酒は飲まない(下戸である)。

このように、グルマンとして知られた袁枚は、自身で、酒があまり飲めないことを述べている。

柏木如亭

柏木如亭の生きた時代は、『美味礼賛』のブリア=サヴァラン、『随園食単』の袁枚と同じであり、この同時期に仏・中・日で、料理本の名著が生まれたことは偶然ではないのかもしれない。

さて、その柏木如亭であるが、彼もグルマンでありながら、あまり酒が飲めなかったようで以下のように述べている。

【 詩本草 】

飲者天地間第一韻事、詩家不可欠之政也。吾飲不能尽器。

【 書き下し文 】

飲は天地間の第一の韻事にして、詩家欠く可からざる政なり。吾が飲、器を尽くすこと能はず。

【 訳文 】

飲酒は世も中でも最も風流なことがらのひとつであり、詩人には欠かすことのできない重要な行いである。しかし酒をつがれても飲み干すことができない。

こうして見ると、蘇軾、袁枚、柏木如亭といずれも詩人であるが、グルマンでありながら酒が飲めないという点で共通している。しかしながら彼らのいずれもが、酒が飲めないにもかかわらず、酒の席を愛したということも加えておきたい。

彼らがグルメに向かったのも、酒席で出される肴を、酔って味わうのではなく、真摯に向き合って味わうことが出来たからかもしれない。

赤壁賦

「赤壁図」 武元直 画

最後に、蘇軾の『赤壁賦』の全文を紹介することにしたい。以下はその全文である。『赤壁賦』と『後赤壁賦』のふたつである。

壬戌之秋 壬戌の秋

七月既望 七月既望

蘇子與客泛舟 蘇子客と舟を泛べ

遊於赤壁之下 赤壁の下に遊ぶ

清風徐來 清風徐ろに來って

水波不興 水波興らず

舉酒屬客 酒を舉げて客に屬め

誦明月之詩 明月の詩を誦し

歌窈窕之章 窈窕の章を歌ふ

壬戌の秋七月十六日、蘇子は客とともに船を浮かべて、赤壁の下に遊んだ。清風がゆるやかに吹き、水面には波はない。酒を取って客に進め、明月の詩を誦し、窈窕の章を歌った。

少焉 少焉にして

月出於東山之上 月東山の上に出で

徘徊於鬥牛之間 鬥牛の間に徘徊す

白露橫江 白露江に橫たはり

水光接天 水光天に接す

縱一葦之所如 一葦の如く所を縱にし

凌萬頃之茫然 萬頃の茫然たるを凌ぐ

浩浩乎如馮虚御風 浩浩乎として虚に馮り風を御して

而不知其所止 其の止る所を知らざるが如く

飄飄乎如遺世獨立 飄飄乎として世を遺(わす)れて獨り立ち

羽化而登仙 羽化して登仙するが如し

暫くして月が東山の上に出、斗牛(南斗星と牽牛星)の間を徘徊した。長江の流れが白露のように光り、その光が天に接している、船は葦のように流れに任せ、はるばると広がる水面をわたっていく、譬えれば無限の空間を風に乗ってさまよい、飄飄と飛翔してそのまま羽化して仙人にでもなったようである。

於是飲酒樂甚 是に於て酒を飲んで樂しむこと甚しく

扣舷而歌之 舷を扣って之を歌ふ

歌曰 歌に曰く

桂棹兮蘭将 桂の棹蘭の将

撃空明兮溯流光 空明を撃って流光を溯る

渺渺兮予懷 渺渺たり予が懷ひ

望美人兮天一方 美人を天の一方に望む

客有吹洞蕭者 客に洞蕭を吹く者有り

倚歌而和之 歌に倚って之に和す

其聲嗚嗚然 其の聲嗚嗚然として

如怨如慕 怨むが如く慕ふが如く

如泣如訴 泣くが如く訴ふるが如し

餘音梟梟 餘音梟梟して

不絶如縷 絶へざること縷の如し

舞幽壑之潛蛟 幽壑の潛蛟を舞はしめ

泣孤舟之寡婦 孤舟の寡婦を泣かしむ

ここに至って酒を飲み楽しむこと甚だしく、船端を叩いて歌を歌った、歌にいわく、桂の棹、蘭の槳で、月に照らされた水面をかきわけ、流れに映る月の光を遡る。我が思いは渺渺として、天の彼方にある月を望む、その時客の中に洞蕭を吹くものがあって、歌に合わせてこれを吹いた、その音色はむせぶようで、恨むようでもあり、慕うようでもあり、泣くようでもあり、訴えるようでもあった、余韻はいつまでも消えず、糸のように細々と続き、それを聞いた幽壑の潛蛟は舞い、孤舟の寡婦は泣いたのであった

蘇子愀然 蘇子愀然として

正襟危坐 襟を正して危坐し

而問客曰 客に問うて曰く

何為其然也 何為(なんすれ)そ其れ然るやと

客曰 客曰く

月明星稀 月明らかに星稀に

烏鵲南飛 烏鵲南に飛ぶ

此非曹孟德之詩乎 此れ曹孟德の詩にあらずや

西望夏口 西のかた夏口を望み

東望武昌 東のかた武昌を望めば

山川相繆 山川相ひ繆はり

鬱乎蒼蒼 鬱乎として蒼蒼たり

此非孟德之 此れ孟德の

困於周郎者乎 周郎に困められしところにあらずや

方其破荊州 方に其れ荊州を破り

下江陵 江陵を下り

順流而東也 流に順いて東するや

舳艫千里 舳艫千里

旌旗蔽空 旌旗空を蔽ふ

醸酒臨江 酒を醸して江に臨み

橫槊賦詩 槊を橫たへて詩を賦す

固一世之雄也 固より一世の雄なり

而今安在哉 而して今安くにか在らんや

蘇子愀然として、襟を正して危坐し、客にこういった、どうすればこんな情緒が出せるのかと、客答えて曰く、月明らかに星稀に、烏鵲南に飛ぶとは曹操の詩ではなかったか、西の夏口を望み、東の武昌を望めば、山川相ひ繆はり、鬱乎として蒼蒼たりとは、曹操が周瑜に苦しめられたところではなかったか、その曹操は荊州を破り、江陵を下り、そこから長江を東に下って、勢い千里、艦隊の旗が空を覆うほどであった、曹操は戦いに臨み酒を用意して、槊を橫たへて詩を賦した、まさに一世の雄と云うべき男であったのに、今はどこにいってしまっただろうか。

況吾與子 況んや吾と子と

漁樵於江渚之上 江渚の上に漁樵し

侶魚蝦而友糜鹿 魚蝦を侶とし糜鹿を友とし

駕一葉之扁舟 一葉の扁舟に駕し

舉匏樽以相屬 匏樽を舉げて以て相ひ屬し

寄蜉蝣與天地 蜉蝣を天地に寄す

渺滄海之一粟 渺たること滄海の一粟なるにおいてをや

哀吾生之須臾 吾が生の須臾たるを哀しみ

羨長江之無窮 長江の無窮なるを羨やむ

挾飛仙以遨遊 飛仙を挾んで以て遨遊し

抱明月而長終 明月を抱へて長へに終はらんこと

知不可乎驟得 驟には得べからざることを知り

托遺響於悲風 遺響を悲風に托さんと

まして私もあなたも、江渚の上に漁樵し、魚蝦を侶とし糜鹿を友とし、一葉の扁舟に駕して、こうやって酒を飲みながら、天地の間をうろついておる、その渺たることは滄海の一粟と同じだ、自分の命の短さを悲しみ、長江の無窮なるを恨み、せめて飛仙を挾んで以て遨遊し、明月を抱へていつまでも生き続けることは、到底できないのであるから、悲しい音でも吹いて風に託すほかはない。

蘇子曰 蘇子曰く

客亦知夫水與月乎 客も亦夫の水と月とを知れるや

逝者如斯 逝く者は斯くの如くなれども

而未嘗往也 而も未だ嘗て往かざるなり

盈虚者如彼 盈虚する者は彼の如くなれども

而卒莫消長也 而も卒に消長する莫きなり

蓋將自其變者而觀之 蓋し將た其の變ずる者より之を觀れば

而天地曾不能一瞬 天地も曾て一瞬なること能はず

自其不變者而觀之 其の變ぜざる者より之を觀れば

則物於我皆無盡也 則ち物と我と皆盡くること無きなり

而又何羨乎 而るを又何をか羨みんや

蘇子曰く、あなたも月と水の関係は知っておられるだろう、水は月をたたえて流れつづけ、いつまでも尽きることがない、月は水に浮かんで満ち欠けするが、消え去ることも大きくなることもない、変化の視点から宇宙を見れば、天地は一瞬たりとも止まってはいない、不動の視点から宇宙を見れば、物には尽きるということがない、それゆえそんなに恨むことはなかろう。

且夫天地之間 且つ夫れ天地の間

物各有主 物各おの主有り

苟非吾之所有 苟そしも吾の所有に非ざれば

雖一毫而莫取 一毫と雖も取るなかれ

惟江上之清風 惟だ江上の清風と

與山間之明月 山間の明月と

耳得之而為聲 耳之を得て聲を為し

目遇之而成色 目之に遇ひて色を成す

取之無禁 之を取るも禁ずる無く

用之不竭 之を用うれども竭きず

是造物者之無盡藏也 是れ造物者の無盡藏にして

而吾與子之所共適 吾と子との共に適する所なり

天地の間にあるものには、おのおの主人がある、いやしくも自分のものでないものには、手を出してはならない、ただ江上の清風と、山間の明月とは、その音を自分の耳で聞き、その姿を自分の目で見てよい、自分のものにしても差し支えないし、使ってもなくなることはない、自然が作りだした無尽蔵のものは、誰でも遠慮することはないのだ。

客喜而笑 客喜んで笑ひ

洗盞更酌 盞を洗って更に酌ぐ

肴核既盡 肴核既に盡き

杯盤狼藉 杯盤狼藉たり

相與枕藉乎舟中 相ひともに舟中に枕藉して

不知東方之既白 東方の既に白むを知らず

客人は喜んで笑い、盞を洗って更に酌いだ、そのうち肴核も尽きて、杯や皿は散乱している。そして私と客人はともに船の中で互いに寄りかかって寝てしまい、東の空がもう白んできているのも分からなかった。

後赤壁賦

「仿趙伯驌後赤壁図」 文徴明 画

是歳十月之望 是の歳十月の望

歩自雪堂 雪堂より歩みて

將歸於臨皋 將に臨皋に歸らんとす

二客從予 二客予に從ひ

過黄泥之坂 黄泥の坂を過ぐ

霜露既降 霜露既に降り

木葉盡脱 木葉盡く脱し

人影在地 人影地に在り

仰見明月 仰ぎて明月を見る

顧而樂之 顧みて之を樂しみ

行歌相答 行歌して相ひ答ふ

同じ年の十月望月の日、別荘の雪堂から歩いて、住まいの臨皋に帰ろうとしたときに、二人の客が自分と一緒に、黄泥の坂を通行したが、霜露既に降り、木葉はすべて散っているため、人影は地に落ち、名月を仰ぎ見た、そして互いに振り返っては、歌を歌って応え合ったのだった

已而嘆曰 已にして嘆じて曰く

有客無酒 客有れども酒無し

有酒無肴 酒有れども肴無し

月白風清 月白く風清らかに

如此良夜何 此の良夜を如何せん

客曰 客曰く

今者薄暮 今は薄暮

舉網得魚 網を舉げて魚を得たり

巨口細鱗 巨口細鱗

状似松江之鱸 状松江の鱸に似たり

顧安所得酒乎 顧ふに安くの所にか酒を得んと

しばらくして嘆いて言う、客があるのに酒が無い、酒があっても肴が無い、月は白く風は清らかだ、こんな良夜をどうして過ごそうか。客が言うには、今は黄昏時、網を投げたら魚が捕れた、口が大きく鱗が細かい、松江の鱸に似ている、どこかで酒を手に入れたいものだと。

歸而謀諸婦 歸って諸婦に謀る

婦曰 婦曰く

我有鬥酒 我に鬥酒有り

藏之久矣 之を藏すること久し

以待子不時之需 以て子の不時の需めを待てりと

於是攜酒與魚 是において酒と魚とを攜へ

復遊於赤壁之下 復た於赤壁の下に遊ぶ

帰って妻に訊くと、妻は、私は一斗の酒をもっています、長い間蔵しておりました、あなた様の不意の求めをお待ちしておりましたと、ここに至って酒と肴を携え、再び赤壁の下に遊ぶ。

江流有聲 江流聲有り

斷岸千尺 斷岸千尺

山高月小 山高くして月小さく

水落石出 水落ちて石出づ

曾日月之幾何 曾ち日月の幾何ぞや

而江山不可復識矣 而るに江山復た識るべからず

長江が音をたてて流れ、両岸の高さは千尺、山は高く月は小さく、水がほとばしって石が露出する、前回の訪問からいくらも経ってないのに、江山が見知らぬ景色のように見える。

予乃攝衣而上 予乃ち衣を攝げて上る

履讒岩 讒岩を履み

披蒙茸 蒙茸を披き

踞虎豹 虎豹に踞し

登九龍 九龍に登り

攀棲鶻之危巣 棲鶻の危巣に攀じ

俯馮夷之幽宮 馮夷の幽宮に俯す

自分は衣をからげて上り、草叢を推分けて、虎や豹の形をした石の上に腰かけたり、虯龍のやうに折曲つた木に登つたり、上は鶻の棲む高き梢の巢の處までも攀ぢ行き、下は馮夷の住む河底までも見下した。

蓋二客不能從焉 蓋し二客は從ふこと能はず

劃然長嘯 劃然として長嘯すれば

草木震動 草木震動し

山鳴谷應 山鳴り谷應へ

風起水湧 風起り水湧く

予亦悄然而悲 予も亦悄然として悲しみ

肅然而恐 肅然として恐れ

凜乎其不可留也 凜乎として其れ留まるべからざるなり

反而登舟 反りて登舟に登り

放乎中流 中流に放ち

聽其所止而休焉 其の止まる所を聽きて休む

ところが二人の客は、私に付いてくることが出来なかった。口笛を長々と吹けば、草木震動し、山鳴り谷應え、風起り水は湧いた、自分もまた悄然として悲しみ、肅然として恐れ、体が冷えてこれ以上とどまることができなかった、そこで船に戻り、流れを進み、船の自然と止まったところで休んだ。

時夜將半 時に夜將に半ばならんとし

四顧寂寥 四顧すれば寂寥たり

適有孤鶴 適たま孤鶴あり

橫江東來 江を橫ぎりて東より來る

翅如車輪 翅は車輪の如く

玄裳縞衣 玄裳縞衣

戛然長鳴 戛然として長鳴し

掠予舟而西也 予の舟を掠めて西せり

時に深夜になろうとし、あたりを見れば皆寂寥、たまたま孤鶴が、長江を横切って東の方から飛んでくる、その翼は車輪の如く、玄裳縞衣、我が船をかすめて西の方へ飛んで行った。

須臾客去 須臾にして客去り

予亦就睡 予も亦睡りに就く

夢一道士 一道士を夢む

羽衣扁遷 羽衣扁遷として

過臨皋之下 臨皋の下を過ぎり

揖予而言曰 予に揖して言ひて曰く

赤壁之遊樂乎 赤壁の遊び樂しかりしかと

問其姓名 其の姓名を問へど

俯而不答 俯して答へず

暫くして客は立ち去り、自分も眠りについた、すると一道士が夢に現れ、羽衣をひらめかし、臨皋亭に立ち寄り、私に手を胸に着けて挨拶しながら、赤壁の遊びは樂しかったかと言った。その道士に私は名を聞いても、うつむいたまま答えようとしない。

嗚呼噫喜 嗚呼(ああ)噫噫喜(ああ)

我知之矣 我之を知れり

昔之夜 昔の夜

飛鳴而過我者 飛鳴して我を過ぎりし者は

非子也邪 子にあらずやに

道士顧笑 道士顧みて笑ふ

予亦驚寤 予も亦驚いて寤む

開戸視之 戸を開いて之を視れども

不見其處 其の處を見ず

ああ、思い出したぞ、昔の夜に、泣き叫びながら我が家を飛び過ぎたものは、あなたではありませんでしたか? その時導士は振り返って笑った、自分もまた驚いて目が覚めた、戸を開いて行方を追ったが、どこにも姿は見えなかった。

参考文献

『蘇東坡の酒と芸術(一)』 矢淵孝良

『蘇軾の妻妾に対する観念』 林 雪云

『詩本草』 柏木如亭