佐々木盛綱

佐々木盛綱という人物

佐々木盛綱は、仁平元年(1151年)に産まれた、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将である。(死亡年は不明)

佐々木盛綱は兄弟四人で、16歳で伊豆に流された源頼朝の身辺にずっと仕えていたので頼朝の信頼が厚かった。(佐々木盛綱は三男でこの時はまだ10歳だった)

治承4年(1180年)8月6日、頼朝が平氏打倒を決意したときに、佐々木盛綱は頼朝の私室に一人呼ばれ、挙兵の計画を告げられていることからもその信頼の厚さが理解できる。その後も、佐々木盛綱は頼朝と行動を共にし、鎌倉幕府の創始に大きな貢献をすることになる。佐々木盛綱は、頼朝の死後に出家までしており、正に頼朝の忠臣と言える人物であった。

頼朝の食レポ

建久元年(1190)、天下の平定を終えた源頼朝は、征夷大将軍への任官を求めて初めて京に上洛する。その途中で佐々木盛綱が守護であった遠州の菊河(静岡県島田市菊川)の宿に泊まった際に、佐々木盛綱が鮭の楚割を頼朝に贈ると、頼朝はそれを非常に美味であるとして喜んだことが記録されている。

『吾妻鑑』にそのことが記録されているので、引用しておきたい。

【 原文 】

建久元年(1190)十月小十三日甲午。於遠江國菊河宿。佐々木三郎盛綱相副小刀於鮭楚割。〔居折敷。〕以子息小童送進御宿。申云。只今削之令食之處。氣味頗懇切。早可聞食歟云々。殊御自愛。彼折敷被染御自筆曰。

まちゑたる人のなさけもすはや里のわりなく見ゆる心さしかな

【 現代文 】

建久元年(1190)10月13日甲午。遠江国菊川宿で、佐々木三郎盛綱から小刀を鮭の楚割〔お盆状の折敷に乗せ〕に添えて、まだ子供の息子に宿へ届けて来させて言いました。「たった今、これを削って食べてみたところ、味がとっても良いのです。早く食してみてください。」との事です。頼朝は、とても気に入りましたので、その折敷に自筆でお書きになりました。

待ちいたる人の情けもすはやりの割りなくみゆる志かな

佐々木盛綱が鮭の「楚割」:魚肉を細く割いて干したもの、を頼朝に献上し、頼朝はそれを非常に喜んで、歌まで詠んでいる。この歌の意味は、「待っていた人の情けは、すはやりを割るように志が私から離れては居ないとわかりましたよ」というもので、忠臣としての佐々木盛綱に対する思いが述べられている。

この出来事について志賀理斎は『三省録』のなかで、「佐々木盛綱が領地の越後から楚割を取り寄せて献上した」と述べている。佐々木盛綱は、菊川だけでなく、平氏追討の功によって越後国加地荘(現在の新潟県新発田市)を賜ってるので、佐々木盛綱が頼朝に献上した楚割は、越後の領地から取り寄せたものではないかと考えられる。

頼朝がとても気に入った楚割であるが、このエピソードから、当時43歳になっていた頼朝は、今までに鮭の楚割というものを食べたことが無かったことが分かる。本来こうした加工食品は、昔はその生産地か、あるいは京でしか手に入らないものであった。このような加工品は献上品として作られ、それらは各地から京に送られていたのである。平安時代に書かれた『延喜式』には、都への貢納品として楚割(すわやり)鮭、鮭子、氷頭(ひず)、背腸(せわた)、内子(こごもりの)鮭などの加工品が、越後、越中、信濃から献上されてたことが記録されている。また平安時代の調度についての貴重な研究資料である『類聚雑要抄』には、すでに食膳に楚割が含まれている。つまり都では平安時代から楚割は流通していた加工食品であり、貴族の食卓には、楚割が載せられ消費されていたと考えられる。

こうした楚割の背景を考えると、頼朝の無骨な

頼朝が初めて楚割を口にしたのは、初めて京に上る途上であった。その旅で、京に着いてからは、それを上回る数々の見た事もない、新しい食品を口にする機会が何度もあったことだろう。しかし頼朝はそうした京の雅さにひかれて、京に拠点を置くようなことはせず、むしろそこから遠く離れた鎌倉に幕府を開いたところが頼朝らしいというか、引いては鎌倉幕府全体を通じて見られる質素さや、気骨とも共通するようなものを感じさせられるのである。

東男 の酒のつまみ

鎌倉武士の食の嗜好につて語るのによく引用される「北条時頼」についても言及しておきたい。北条時頼は、鎌倉時代中期の鎌倉幕府第5代執権となった人物である。

『徒然草 215段』には以下のようなエピソードがある。

【 徒然草 215段 】

平宣時朝臣、老の後、昔語に、「最明寺入道、或宵の間に呼ばるゝ事ありしに、『やがて』と申しながら、直垂のなくてとかくせしほどに、また、使来りて、『直垂などの候はぬにや。夜なれば、異様なりとも、疾く』とありしかば、萎えたる直垂、うちうちのまゝにて罷りたりしに、銚子に土器取り添へて持て出でて、『この酒を独りたうべんがさうざうしければ、申しつるなり。肴こそなけれ、人は静まりぬらん、さりぬべき物やあると、いづくまでも求め給へ』とありしかば、紙燭さして、隈々を求めし程に、台所の棚に、小土器に味噌の少し附きたるを見出でて、『これぞ求め得て候ふ』と申ししかば、『事足りなん』とて、心よく数献に及びて、興に入られ侍りき。その世には、かくこそ侍りしか」と申されき。

【 現代文 】

平宣時朝臣が、年老いて後、昔語りに、「最明寺入道(五代執権北条時頼)が、ある宵の間にお呼びになる事があったので、「すぐに」と申しながら、しかるべき直垂がなくてあれこれしている間に、また使いが来て、「夜であるのでどんな格好でも構いませんのですぐにお越しください」とあったので、ヨレヨレの直垂を着て、普段着のままで参上した所、銚子に素焼きの器を添えて持って出て、『この酒を独りでいただくのが物足りないので、来てもらうように伝えたのです。家人が寝静まってしまったので肴がありません。肴になるような物はないか探してみてください」と言われたので、脂燭をさして、すみずみまで探し求めるうちに、台所の棚に、小さな素焼きの器に味噌が少しついたのを見つけて、『これぞ見つけ出しました』と申し上げた所、『十分です」といって、こころよく何杯も酌み交わして、上機嫌になられた。その時代は、万事こんなふうでございました」と申された。

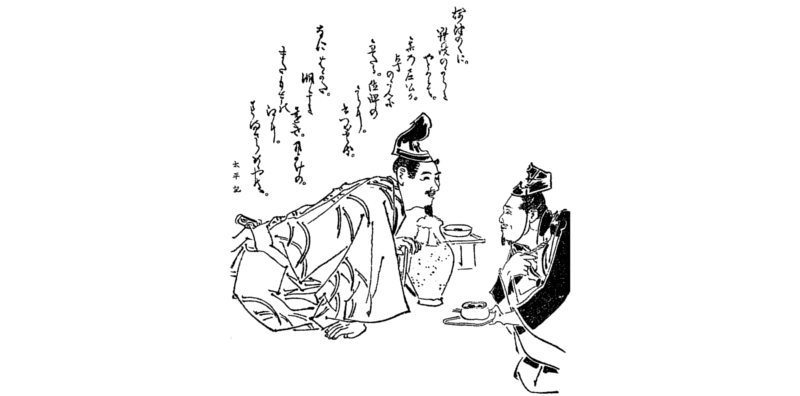

『徒然草』の時頼と平宣時朝臣

『前賢故実』より。画:菊池容斎

味噌を舐めながら、ふたりで楽しそうに酒を酌み交わす、北条時頼と平宣時朝臣の東武士姿を想像すると何だか楽しい。質素だが、とてもいい感じの酒飲みの楽しみに溢れている風景である。このような酒の飲み方もまた、東男の感じが出ていると言えるだろう。素朴でシンプル過ぎて逆に風流感さえ漂ってくるぐらいである。

杉浦日名子が『大江戸美味草紙』のなかで、江戸っ子は、数の子のような食べるとポリポリと音のでるような食べ物は野暮として好まなかった。酒の肴とは舐めるもの(味噌類。魚のミソ、内臓も含む)であって、そうした種類の酒の肴(音の出ない豆腐や、刺身)を江戸っ子は好んだと書いている。そうなると北条時頼のエピソードは、その後、江戸に至るまで東男が持ち続けた嗜好のようなものを象徴しているようにも思えてくる。

酒飲みはいろいろな酒の肴を好むものだ。そこには、歯ごたえのあるものと柔らかいもの、冷たいものや熱いもの、辛いものや塩辛いものなど、味と食感に変化があるものを好むものと思っていたが、それはどちらかというと京風の酒飲みの傾向であると言えるのかもしれない。室町時代の都で行われた宴会の記録を見ると、25献(献とは食と酒が対になって一献となる)というものがある。つまり肴も何十種類も準備されて、それらを肴に酒を飲むのである。

こうした酒の飲み方と比較して、源頼朝~北条時頼:鎌倉の東男の酒の飲み方や嗜好を考えると、やはりそこからは素朴さや、無骨さが伝わってくる。こうした食の在り方や、酒の飲み方というのもまたなかなか良いものである。

献数の違い、美学の違い

続く『徒然草 216段』には、もうひとつ、北条時頼についてのエピソードが収められている。

【 徒然草 216段 】

最明寺の入道(北条時頼)が鶴岡八幡宮を参詣したおり、足利の左馬の入道(足利義氏)のところへ、前もって使いの者をやってから、立寄ったことがあった。そのときのもてなしぶりは、最初に干し鮑(あはび)が出て、次に海老が出て、最後に牡丹餅が出てやっと終るというものだった。

鎌倉で北条時頼へのもてなしの献立が、一献目が干し鮑、二献目が海老、三献目が牡丹餅(かいもちひ)であったと記してある。『徒然草』の作者、吉田兼好はエピソードは記しても、それに対する解釈をあえて述べず、読者の感じる所に任せる文章の書き方をする人であるが、このエピソートにも兼好の見解・感想のようなものは一切含まれていない。

ただ京に産まれ住んでいた吉田兼好にとって、普通のもてなしとは式三献といって、まずは酒と肴を三回飲食し、その後、七五三のいずれかの本膳料理に入り、最後に酒の席となり献数を延々と重ねるものであったに違いない。よって北条時頼へのもてなしは、これから、いよいよもてなしが始まろうとする序章でしかない式三献に相当するものでしかないと感じたはずである。これをフランス料理で例えるとアミューズ(突き出し)で、終わるようなものと言えるのかもしれない。

しかし『徒然草 142段』を読むと、東国の荒武者について語りはじめ、貴族の支配階層が贅沢や浪費をやめて、人民に思いやりを持つことが大切であるという考えを吉田兼好は述べているので、そこから判断すると、北条時頼へのもてなしを吉田兼好は好意的に捉えていたのではないかと私は思う。

よく京と江戸の美学が対比されることがあるが、こうした感覚の違いはもっと昔から醸成されたものであるという印象がある。例えば京のもてなしでは、何献も酒を延々と酌み交わすが、これは江戸的に言えば、長っちり(尻)といって無粋な飲み方と言えるのかもしれない。むしろ江戸の美学は、さっと飲んで店を何度も変える飲み方である。そういう意味では北条時頼のもてなしの三献は簡素で気持の良いもてなしであったと言えるのかもしれない。

蕎麦屋はこうした江戸っ子の美学が色濃く反映された場所である。サッと食べてサッと帰る。これは職人が蕎麦屋の利用客だったこともあるのかもしれないが(サッと食べて仕事に戻る)、簡素さや無骨さが、繊細さと美味さに繋がっているの江戸の美学をわかりやすく反映したものであることには間違いないだろう。

それが酒の肴は、舐めるものしか駄目(必然的に品数が限定され、卓上には肴をずらっと並べる必要は無くなる)という江戸の酒飲みの美意識にも引き継がれていったと思うのである。

佐々木盛綱と藤戸の戦い

佐々木盛綱について語るのであれば、「藤戸の戦い」について言及しなければならなだろう。海の浅瀬を渡るという意外な方法で佐々木盛綱は平家を倒し、大きな武功を挙げたからである。その時のことが『吾妻鑑』に記録されている。

【 吾妻鑑 】

元暦元年(1184)十二月小七日壬戌。平氏左馬頭行盛朝臣。引率五百餘騎軍兵。搆城郭於備前國兒嶋之間。佐々木三郎盛綱爲武衛御使。爲責落之雖行向。更難凌波涛之間。濱潟案轡之處。行盛朝臣頻招之。仍盛綱勵武意。不能尋乘船。乍乘馬渡藤戸海路〔三丁余〕所相具之郎從六騎也。所謂志賀九郎。熊谷四郎。高山三郎。与野太郎。橘三。同五等也。遂令着向岸。追落行盛云々。

【 現代文 】

元暦元年(1184)十二月小七日壬戌。平氏の左馬頭行盛は、五百騎以上の軍勢を引き連れて、砦を備前国児島湾に備えているので、佐々木三郎盛綱は頼朝様の代官として、攻め落とすために進んだが、海に遮られているので、砂浜の上で行きあぐね、どうしようかと考えていると、行盛が手を振って攻めて来いと挑発をする。佐々木三郎盛綱は戦闘意欲を掻き立てられたが、船が見当たらず、馬に乗ったまま藤戸の瀬「300m」を渡った。付き従ったのは六騎。それは、志賀九郎・熊谷四郎・高山三郎・与野太郎・橘三・同五達であった。遂に向こう岸へたどり着き、行盛を攻め滅ぼしたのである云々。

このように浅瀬を馬で渡り、攻めてこれないとタカを括っていた平家に攻め込み敗走させたのである。源氏には船がなく安全だと思っていたのだろう、平行盛は盛んに挑発している。

佐々木盛綱は無謀にも海に馬を乗り入れたという訳ではない。なぜなら『平家物語』では、佐々木盛綱が、事前に渡れるルートを知っていたことを説明しているからである。実は攻め込む前に何とか海を渡る方法はないかと佐々木盛綱は浜を歩いていると、1人の若い浦の漁師と出会う。そこで、彼に、自分の白子袖・大口・白鞘巻きの短刀を与え、浅瀬づたいに平氏の陣地まで渡れるルートを知ることができたのである。

しかし、盛綱は、他人にも同じことを教えるかもしれないと考えてこの浦の男を殺してしまった。

「藤戸の戦い」で果たした佐々木盛綱の戦功は大きく、その後、屋島の戦い~壇ノ浦の戦いと続き、平家は滅亡することになる。頼朝も「昔から馬で川を渡るのは、あるけれども、馬で海を渡ったのは聞いたことがない。佐々木三郎盛綱のやった事は、まれに見る素晴らしい勝利である」と褒めたことが『吾妻鑑』に記されている。

能の演目「藤戸」

謡曲「藤戸」は、源平藤戸合戦で海を渡った、佐々木盛綱に殺された浦の男の恨みを題材に、室町時代に作られている。

前段は、藤戸合戦の功績で備前児島を所領として与えられた佐々木盛綱が、お国入りをした際、一人の老婆が我が子を殺された恨みを訴える。それに対して、盛綱も自分の行いを思い出し、悔悟し、管弦講を行うこととした。後段は、盛大な法要を営んでいると明け方近くに、殺された男の亡霊が現れる。そして、恨みを晴らすために悪神となってやろうと思っていたが、この供養により、心が晴れて成仏した、というものである。

能:藤戸

藤戸の舞台になった場所は、合戦の当時は海に島が点在している状態であった。しかし現在の藤戸周辺は干拓により広狭変遷し、江戸時代中期頃に新田干拓によって消失し陸地化・河川化している。

岡山県倉敷市藤戸町藤戸に流れる、倉敷川には「盛綱橋:もりつなはし」が架かっていて、その橋の上には海を渡る佐々木盛綱の像が置かれている。また橋を渡った先には藤戸寺がある。佐々木盛綱は、この寺を再建し、その漁師の霊と合戦の戦没者を弔うために当寺院で大法要を営んだと伝えられている。

この藤戸寺の前には「藤戸饅頭本舗 本店」がある。昔は藤戸寺内の茶屋で饅頭を売っていたが、今では店舗を構えて藤戸饅頭が売られている。1184年(寿永3年)この藤戸饅頭は、もともと佐々木盛綱が切り捨てた浦の男の供養のために、村人が備えた饅頭が起源であるとされている。会社概要を見ると、有限会社 藤戸饅頭本舗の創業年が1184年としてあるのも、その為かと思われる。

藤戸饅頭

国立能楽堂で「藤戸」を見る機会があったので、それに合わせて藤戸饅頭を持参して休憩時間に頂くと、なかなか感慨深いものがあった。藤戸饅頭は、甘酒で作った麹と餅米で甘酒を作り、しぼった汁を小麦粉と混ぜ合わせて出来た薄皮でこし餡を包んで球状にしたものを蒸して出来あがる饅頭である。写真でも分かるように皮が薄く、餡が多いのが特徴である。

饅頭の起源については、すでに「饅頭」、および「可曾」で説明している通りである。一般的には饅頭の起源は、1241年に

よって、その当時に供えられたものでは、現在のような藤戸饅頭ではなく、それを饅頭と呼べるのかは確かでないが、現在のものとはかなり形態の異なるものが供養として村人によって備えられていたのではないかと考えられる。

しかし、その後、藤戸で今のような饅頭が作られるようになるには必然性があったとも言えるだろう。なぜなら平安時代中期に編纂された『延喜式』を見ると、「備前国 小豆十九石七斗」とあり、その時代から藤戸の属する備前は小豆の産地であり、朝廷に献上されていたことが記録されているからである。備前は小豆が豊富な事から、小豆をふんだんに使った現在のような藤戸饅頭へと発展していったのではないだろうか。素朴な味わいながら美味しい逸品である。

藤戸石

ここまで、佐々木盛綱が武功を挙げた「藤戸の戦い」、さらにはそれに関係した「藤戸寺」や、能の演目である「藤戸」、また「藤戸饅頭」について述べてきた。ここからさらに、佐々木盛綱にゆかりのある「藤戸石」について述べておきたい。

現在、京都の醍醐寺に庭に、藤戸石が置かれている。もともとこの藤戸石は備前の、佐々木盛綱が浦の男を切り殺した場所にあったとされている。

藤戸石は別名で「

藤戸石:京都、醍醐寺

現在、藤戸寺の近くに、「浮洲岩跡」という石碑が建てられている。昔はこの周囲は海に沈んでいたが、藤戸岩が海面から出ていたので、海を渡るための目印になったのである。また目印となっているだけでなく、ここが、佐々木盛綱が浦の男を切り殺した現場を示すものともなっている訳である。

その後、藤戸石は、佐々木盛綱の逸話ゆえに、数奇な運命をたどることになる。

足利将軍家と藤戸石

室町時代になり、藤戸石は京都まで運ばれてきたが、それがどのような経緯を経て、誰が何処に運んだのかはあまり明確でないようである。謡曲「藤戸」に由来する「勝利石」であるとして細川氏が京都へ運びこんだとされ、それが8代将軍足利義政の時に銀閣寺に置かれることになったようである。12代将軍足利義晴の時に、藤戸石は細川高国へ譲られることになり銀閣寺から、再び細川氏のもとに戻されている。

織田信長と藤戸石

永禄12年(1569年)に、京都に15代将軍足利義昭と共に上洛した信長は、義昭の居城として二条御所の建設に着手する。この時に、義昭に仕えていた細川藤賢の屋敷の庭にあった「藤戸石」を徴発して、二条御所まで運んでいる。その時の様子が『信長公記』に以下のように述べられている。

【 信長公記 】

御殿の御家風尋常に金銀をちりばめ、庭前に泉水、遣水、築山を構へ、其の上、細川殿御屋敷に藤戸石とて、往古よりの大石候。

是れを御庭に立て置かるべきの由にて、信長公御自身御越しなされ、彼の名石を綾錦を以てつゝませ、いろいろ花を以てかざり、大綱余(あまた)付けさせられ、笛、太鼓、つづみを以て囃し立て、信長公御下知なされ、即時に庭上へ御引付け候。

上記から、信長が自ら石を運ぶ作業の指揮を取り、石を綾錦に包み、三千人の人夫を使い、笛や太鼓ではやし立てながら二条城へ移したことが分かる。移動にかけた人員や、イベントの大きさを考えるとかなり大掛かりに移動が行われたことが窺え、信長自身にとっても藤戸石を運ぶことを重要視していたことが分かる。よってここからも藤戸石がどれほど貴重なものであったかを理解することが出来るだろう。

豊臣秀吉と藤戸石

織田信長が本能寺で死に、豊臣秀吉が天下人となる。秀吉は聚楽第を建るが、その庭に藤戸石が据えられていた。しかし、その後、秀吉は藤戸石を醍醐寺に移動させることにする。その当時、醍醐寺の住職であった義演は、自身の日記の『

九日晴、金剛輪院(醍醐寺三宝院)泉水へフヂト大石今日居了、主人石ニ用之、奉行新庄越前(越前守直忠)、此外大石三ッ立之、手伝三百人来

慶長3年(1598年)4月9日、秀吉の命令によって醍醐寺の三宝院に、300人もの人員を動員して藤戸石は据えられたのである。

私が醍醐寺を訪問したときのこと

私個人の体験になるが、京都の醍醐寺に藤戸石を見に行き、改めてじっくりと鑑賞する機会を得た。桜の時期も終わり、少し落ち着いた頃である。和久傳でこの時期のスペシャリテ「花山椒と牛肉のしゃぶしゃぶ鍋」を頂こうというのが主目的であったが、この機会に桜の終わった醍醐寺にもと思い立っての訪問であった。

醍醐寺は桜の時期には非常ににぎわう。秀吉が「醍醐の花見」のために700本の桜を植樹しており、有名な桜の名所だからである。

だが桜だけが醍醐寺の魅力ではない。寺には、国宝級の宝が沢山所蔵されているからである。さらに見どころは国宝だけではない。三宝院の庭園もまた非常に見応えある。なぜならこの庭に藤戸石が置かれているからである。

京都市内からタクシーで醍醐寺のある山科までトンネルを抜けて行ったが、この山を越えて、藤戸石を運んだ昔のことを思うと大変な労力であったことだろうとつくづく感じさせられた。また慶長年間に、秀吉も京から何度も醍醐の花見の為に何度も山科に足を運んでいるが、距離があるのでその往復は大変だったことだろう。

桜の終わった時期ということもあり、醍醐寺の周りは閑散としており、帰りのタクシーを見つけるのにかなり苦労したのだが、昔の人の移動手段の苦労に比べれば、そんなものは苦労の内には入らないだろう。

さて醍醐寺の「三宝院庭園」にある藤戸石と対面すると、確かにその存在感や、独特の風合いに引きつけられるものがある。佐々木盛綱 - 足利将軍家 - 細川家 - 織田信長 - 豊臣秀吉と、武将や天下人の手を経て存在してきた名石だけに、その重厚さはかなりのものである。

藤戸石のある三宝院庭園がどのように作られたのか、さらにはその背景にはどのような経緯があったのかを述べておきたいと思う。

三宝院庭園(藤戸石)の出来る迄

豊臣秀吉の命令で、藤戸石が醍醐寺に運ばれ、三宝院庭園が造られたのは慶長3年(1598年)のことである。秀吉は、醍醐の花見の準備の為に、同年2月9日、2月16日、2月20日に、醍醐寺を訪れ、その時に縄張を行い、庭園のグランドデザインを行っている。

3月15日に、盛大に「醍醐の花見」が行われた。

その後、4月7日に庭奉行による縄張りが行われ、4月8日から300人の人夫が入り、河原者の仙という人物の指図のもと大石の引き入れに着工。

そして翌日の4月9日、藤戸石は、三宝院庭園に据えられ、400年以上を経て現在に至っている。

それから庭園工事は続けられるが、一旦、5月13日に完了し、翌日の5月14日に庭奉行がそのことを秀吉に報告している。

それからも作庭は続けられ、翌月の6月からは河原者であった与四郎(賢庭)を含む三兄弟が引き続き作庭を手掛けたことが記されている。この与四郎は、善阿弥・小四郎・又四郎の系譜に連なる山水河原者と呼ばれた、庭作りにおける技能をもった人物である。(これら者に関しては詳細を後述する)

それからわずか数か月後、8月18日に秀吉は死去する。

河原者・賤民が担っていた作庭

私が醍醐寺を訪れ、庭に向かいあっていたとき、頭の中で、梅原猛が監修した『人間の美術 7:バサラと幽玄』の中に納められている「夢想と作庭」という石について書かれた記事を思い起こしていた。この本には先に述べたように、室町時代の作庭は河原者・賤民が担っていた事、さらには石に対する当時の考え方や接し方がどのようなものであったかについて述べられている。

今回この記事を作成するにあたり、改めて本棚から引っ張り出してきて読んでみると非常に興味深い。よってここに引用を記しておく事にする。

【 夢想と作庭 】P60 悪しき呪性をもつ石

作庭は、その仕事の本性からして、土に関わり、水に関わり、樹木に関わり、石に関わる。そして、これらのものとの関わりにおいて、作庭は、古代的・民族的・呪術宗教的な感受性と、深く結びついている。土も水も樹木も石も、いずれも呪術的な力を帯びうるものであるが、作庭においてはとりわけ石の呪術性が最大の問題となる。院政期に著されたとされる『作庭記』は「石をたつるにハ、おほくの禁忌あり。ひとつもこれを犯つれバ、あるじ常ニ病ありて、つひに命をうしなひ、所の荒廃して必鬼神のすみかとなるべし」と、避けるべき、石に関する数多くの禁忌を挙げている。とりわけ次のような禁忌が興味深い。

高さ四尺五尺になりぬる石を、丑寅方(東北)に立べからず。或ハ霊石となり、或魔緑入来のたよりとなるゆへに、その所ニ人の往することひさしからず。

ここで丑寅の方向を避けよ、という禁忌は陰陽五行の思想によって説明されるであろうが、「高さ四尺五尺に」なった大石が、霊石になったり、悪霊の依り代になったりする、という観念の方は、陰陽五行とは別の系譜に属する。おそらくは、より古代的で、より民族的な観念である。石には霊がつくのである。そしてその霊は、「悪念」と感じられる場合もあり、また「神聖」と感じられる場合もあるだろう。

石の存在に対しては、古来から呪術的なものと深く結びついていると考えられていた。こうした観点から見ると藤戸石は、その由来からみても、かなり強い呪術性を有する石であると言えるのではないだろうか。

作庭を行う者たちは、河原者・賤民であったが、こうした者たちが、石を扱っていたことにも、石の持つ、呪術性や、浄化、あるいは穢れに対する畏怖の念や、その力に対する神聖さといった相反する要素が表裏一体となって包含されたものであることにその理由があるように思える。

こうした理由で、河原者の仙という人物が、醍醐寺に藤戸石を運び入れ、その後、与四郎が手をいれることで三方院庭園は、呪術性の浄化といった配置や、法則性でもって形作られていったのではないかと考えるのである。そしてこうした作庭を行う賤民とされていた人たちは、「山水河原者」と呼ばれるようになっていったのである。

山水河原者 とその一族の作庭

室町期の作庭において、まずは善阿弥のという人物の存在から語らなくてはならないだろう。善阿弥は、山水河原者と呼ばれる被差別身分の出身ながら、室町幕府の八代将軍足利義政に重用された人物である。

善阿弥

この人物には阿弥の号が付けられていることから分かるように、同朋衆として、将軍や寺社のための作庭に才能を発揮し、足利義政の築いた東山文化の美意識において大きな役割を果たした存在であった。足利義政からは、かなりの大きな信頼を勝ち得ていたようで、善阿弥が病に倒れると、度々、義政は薬を贈り、医者を遣わし、義政が自ら薬を送るなどして善阿弥の体調を気遣っているので、将軍と河原者という立場の差を超えた強い信頼関係で結ばれていたことが窺える。

善阿弥の手がけたのは、相国寺蔭涼軒、奈良興福寺大乗院である。これらは当時の権力と結びついた主要な場所であり、その作庭に携わっているということからも、善阿弥がかなり著名でかつ人気のある作庭師であったことが分かるだろう。よって東山文化も、善阿弥の存在を抜きに語ることは出来ないのである。

善阿弥は、人生の前半では、

この阿弥の号は、本来は僧侶・宗教家が名乗る号であったが、室町時代になると多くの文化人がこの阿弥号を称するようになった。能の世界では観阿弥、世阿弥が有名である。こうした者たちと同様に阿弥を名乗るようになったことからも、善阿弥に対する評価の高さや、将軍義政との距離の近さを示すものとなっているだろう。

『蔭涼軒日録』の作者も、「善阿弥築くところ、其遠近峯カン、尤も奇絶たる也、これに対するに飽かず、忽然として帰路を忘る也」(善阿弥の庭は奇絶で見てて飽きず、帰りを忘れてしまった)と記しているので、その庭が如何に素晴らしいものであったかが分かる。

小四郎

二代目の善阿弥である。父とともに作庭に携わった。足利義政は銀閣寺を作ったが、その庭は、善阿弥、小四郎、そしてその子の又四郎の三代によって完成されたと言われている。

又四郎

又四郎はかなりの論理派の人物であったようだ。作庭に関する様々な論理を述べていて、従来の作庭のセオリーを覆すような新しい異なる方法での作庭方法について述べている。

三代に亘る作庭における功績にもかかわらず、一族は河原者として差別視されていたようである。又四郎の言葉が『鹿苑日録』に残されているが、そこでは「某一心に屠家に生まれしを悲しむ、故に物の命を誓いてこれを断たず、それがしまた財宝を心してこれを貪らず。」とあり、河原者として生まれたことを悲しんでいる様子が窺える。ただし財宝を心してこれを貪らずとあり、又四郎は人格者としても優れていたことも同時に窺える。

その他の山水河原者

与四郎(賢庭)は、藤戸石のある三宝院の作庭を行った人物である。賢庭が、善阿弥の子孫であるかは分からないが、河原者が庭師になった「山水河原者」の系譜上にある人物であることは間違いないように思われる。

龍安寺にある有名な龍安寺石庭も、山水河原者者が作ったのではないかと考えられている。庭石のひとつに「小太郎・□二郎」という刻印が残されているからである。ただし龍安寺の庭が誰の作かについての文献等は残されておらず、その作者について正確には分かっていない。

山水河原者

このように藤戸石からスタートして、庭について語ってみたが、室町時代の後期に入ると先に述べたような山水河原者たちが作庭を始めることで、大きなイノベーションがもたらされたと私は思う。

それまでの枯山水の作庭は、平安時代に書かれた『作庭記』あるいは『山水幷野形図』という書物に基づいたものであった。改めてこれらの書を読んでみると、かなり陰陽五行に沿った方法について述べられており、それをセオリーとして従来は枯山水が作られていたことが分かる。以下は『作庭記』にある枯山水についての定義である。

【 作庭記 】

池もなく遣水もなき所に、石をたつる事あり。

これを枯山水となづく。

その枯山水の様ハ、片山のきし、或野筋などをつくりいでて、それにつきて石をたつるなり。

【 現代語訳 】

池もなく遣水もない所に石を立てることがある。枯山水と名づける。その枯山水の様式は、片山の岸や又は野筋などを造り出して、それに取り付いて石を立てるものである。

しかし室町時代後期になると『作庭記』に基づいた作庭のセオリーが崩れてくる。それは言い換えると陰陽五行に基づいた作庭セオリーの崩れとも言える。それまでの庭は僧侶が担ってきたという一面があったが、こうしたセオリーに縛られない河原者たちが作庭を始めたことで、今までにない、新しい庭のカタチが生まれるようになったのである。

先に述べた又四郎は先進的かつ論理的な人物で、『鹿苑日録』延徳元年(1489)6月5日の項では新しい手法について言及している。

それまでのセオリーでは庭に水を流すときは、東から西に流すことになっていたが、又四郎は、相国寺の僧である周麟に対して、「西から東に流しても良い」という新しい説を、仏法の儀を取上げて説いている。水は東から西に流すべきであるとは『作庭記』で示されている、陰陽五行に基づいたセオリーである。これに対して、又四郎は仏法の儀、つまり仏教が西方から東方の日本に伝えられたことを基礎として、西方から東方へと流れる事の正しさを又四郎は述べたと思われる。

こうした新しいセオリーは、以前からある伝統的なセオリーを無視して、まったく新規に始められたものであるという訳ではなかった。むしろそれまであった陰陽五行の考えに根差しながらも、それを超越するような思考やデザインが加えられてゆくことで「庭」にイノベーションがもたらされたのである。

こうしたイノベーションの隆起は、河原者という立場にある者たちが作庭に関わっていたことにこそ原動力があったのではなかったかと私は考えている。河原者はその身がケガレ(穢れ)を帯びていると観念されたがゆえに、キヨメ(浄め)の能力をもつと考えられていた。つまり当時の河原者に対して向けられていたケガレの観念は、排除・差別であったのと同時に、神秘性と畏怖の面をあわせ持っていたとも言えるだろう。こうした者たちが、山水河原者と呼ばれ、庭のデザインに大きな革新をもたらしたのである。

佐々木盛綱が切り捨てた浦の男から始まった藤戸石の謂れに、現代人の感覚では不吉なものを感じるのかもしれないが、当時の武将たちはこうした謂れある石にこそ、何らかの力が宿っていると感じていたのかもしれない。

室町期においては、こうした種類の石を扱い、コントロールし、それを庭に据えるという行為には、現代人の我々には理解し得ぬような、禁忌を犯すというニュアンスが含まれるものがあったと考えられている。

よってこうした石を組み、それを立てて庭を造ることには、特別な技術は勿論のこと、ケガレを浄化してキヨメも伴っていたと考えられ、それゆえにこそ、最初は僧侶が、それに加えて僧侶と対極にある河原者がそれを担ってきたのではないか。

僧侶は、陰陽五行に基づいたキヨメの手法で、石を立てるというケガレを調和させ、河原者はケガレとされた立場と見なされていたが、あえて陰陽五行のセオリーを外す方法で石を立てることで、キヨメとしての行為を行っていたのかもしれない。

僧侶(浄) + 陰陽五行(浄) → 作庭(浄)

河原者(穢) × 陰陽五行でない(穢) → 作庭(浄)

上記のような構造があったとするならば、河原者は従来の陰陽五行に基づいた庭を造るのではなく、むしろ敢えて陰陽五行のセオリーを踏み外すことで作庭を浄化させる必要があったと言える。なぜならばそれを造るものたちが、河原者、つまり穢れていると見なされている者であり、それまで作庭を行ってきた僧侶とは異なるアプローチで作庭を行う必要があったからである。こうした必然性からもたらされた、作庭における異なる視点や、アプローチこそが、室町後期の庭にイノベーションをもたらす事になったと考えるべきでないだろうか。

こうした作庭のプロセスを見ると、私は、そこには明らかに意図的にコードの組み換えを行う事で新し価値感が生み出そうとした様を感じ取る事が出来る。もしかすると、私が先に、上記で示したような公式を見た方は、考えすぎなのではないか?と思われるところがあるかもしれない。しかし、私は又四郎が、その事を確信的に行っていたと考えるに足るだけの根拠を示す事ができる。

例えば、『鹿苑日録』延徳元年(1489)5月20日の項には、又四郎と、鹿苑院の周麟の庭についての考えが記録されている。定説では、方形の島に木を植えることは禁じられており、植えてはならないことになっている。なぜならば□に木が入ると形が「困る」と言う字になってしまうからである。

しかし、又四郎は、その家の主人が女性であるならば、女性=陰であるので、陰に陰を重ねることで陽となるという見解を述べて、この場合であれば木を植えても構わないとする見解を示している。これは明らかにコードの組み合わせを変えて、新しいコードを創り出す過程である。このアプローチは河原者でなければ持ち込み得なかった視点であるに違いない。

また「その主人が女性であるならば:陰」というところにも、河原者(陰)ならではの視点が含まれていると私は感じる。こうした「陰陽の異なる視点の組み合わせ」、それこそが枯山水がラディカルに推し進められた原動力であり、「庭」におけるイノベーションの核であったに違いない。

佐々木盛綱と頼朝と鮭

佐々木盛綱から、藤戸石に至り、室町時代の作庭とかなり脱線した感があるが、最後に再び佐々木盛綱と鮭に関するエピソードで締めくくる事にしたい。

先に『吾妻鑑』にある、頼朝が鮭の楚割を食べて美味であると感動したエピソードを引用したが、その数年後に、佐々木盛綱は頼朝に生鮭も贈っていることが書かれている。

【 吾妻鑑 】

建久五年(1194)二月小十四日丙午。佐々木三郎盛綱進生鮭〔二〕越後國所領土産云々。殊御自愛云々。一者被施于只今祗候輩云々。

【 現代文 】

建久5年(1194)2月14日丙午、佐々木盛綱が鮭をふたつ頼朝に献上して、これを食した頼朝が褒めました。2匹献上された生鮭の1匹をその時祗候していた武士に分けました。

この鮭は、佐々木盛綱の領地からとあるので、越後国(加治庄)からの鮭だったと考えられる。佐々木盛綱にとっても、頼朝にとっても鮭はただ美味であるだけでなく、互いの絆(主従関係)や、忠誠を示すものだったのだろう。

「食」とは、食べ物であるだけでなく、文化やコードそのものを示す場合もある。それは我々が、どのような時に、どのようなものを食べ、どのような方法で調理され、どのような人々と食べるかという事が常に関係している。例えば我々、日本人が餅は正月に食べ、彼岸には牡丹餅を食べる等はまさにそうした背景にいるからである。それと同じようにイギリスではクリスマスに七面鳥を食べるのである。

佐々木盛綱からは、大きく脱線したように思えた作庭についての言及も、こうしたコードという観点からすると同じような要素がそこには込められている。我々はモノを互いに贈り合うが、それはモノを交換する事そのものが主目的ではなく、互いの信頼関係の確認であったり、コミュニケーションとしての行為である。「食」とはそうした分野に最も深く関わっている分野であると言えるだろう。まことに「食」とはかくも深き洞察を要する分野なのである。

参考資料

『延喜式』 藤原時平 藤原忠平

『歴史・文化の町<倉敷>周辺の隠された魅力』 藤戸合戦_佐々木盛綱(先陣庵)

『蔭涼軒日録』 季瓊真蘂/益之宗箴/亀泉集証

『山水幷野形図』 増円僧正撰

『日本庭園発達史』 横井時冬

『醍醐寺三宝院庭園の構造 と作庭手法』 中根金作

『醍醐寺三宝院庭園の築造に関する小考』 小野健吉

『枯山水』 伊藤ていじ

『日本庭園河原者造形論』 進士五十八

『中世民衆社会における造園職能民の研究』 林まゆみ

『中世民衆社会における被差別民と造園職能の発展過程』 林まゆみ

『人間の美術 7:バサラと幽玄』 梅原猛 監修